高梁川支流・小田川(岡山県真備町)の氾濫防止事業を半世紀も先送りした国土交通省

カテゴリー:

高梁川支流・小田川(岡山県真備町)の氾濫防止事業を半世紀も先送りした国土交通省

嶋津暉之

1 高梁川支流・小田川とその支川の氾濫

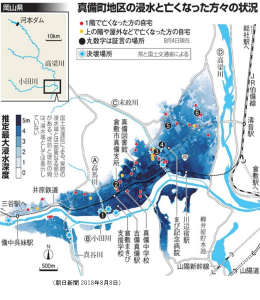

2018年7月の西日本豪雨では全国で220名の死者が出ました。内訳は119名が土砂災害、101名が水害によるものでした(8月7日現在)。そして、水害のうち、57名は岡山県倉敷市真備町で、高梁川支流・小田川とその支川の氾濫によるものでした。

下図のとおり、小田川で2カ所、支川の末政川(すえまさがわ)で3カ所、高馬川(たかまがわ)で2カ所、真谷川(まだにがわ)で1カ所、計8カ所も堤防が決壊し、さらに小田川で越水が4カ所あり、大量の洪水が真備町を襲いました。7月6~7日の真夜中から朝にかけてのことです。浸水面積は約1200㌶にもなりました。

真備町で亡くなった51人のうち、8割以上の42人が住宅1階部分で遺体となって発見され、そのうち36人が65歳以上の高齢者であって、避難が困難だったために自宅で亡くなるケースが大部分を占めていました(朝日新聞 2018年8月8日)。

真備町は水島工業地帯に近いことから、宅地化が急速に進行してきました。

しかし、この地は洪水氾濫の常襲地帯でした。1972年7月洪水や1976年9月洪水の浸水区域図を見ても、真備町で氾濫が大きく広がっています。西日本豪雨の浸水区域は過去の氾濫域が拡大したものであって、より大きな洪水が来れば、今回のような事態になることは十分に予見できることでした。

2 小田川氾濫の要因

小田川とその支川の氾濫の要因として次の三つが指摘されています。

- バックウォーター現象

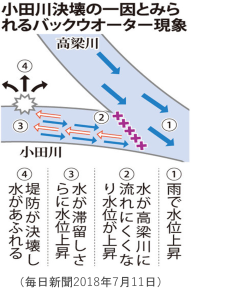

水位が高まった高梁川が支流の小田川の流れをせき止める「バックウォーター現象」が起き、小田川の水位が上昇して決壊につながりました(毎日新聞2018年7月11日)。

- 脆弱な堤防が決壊

高梁川との合流地点から約6・4km上流の決壊箇所は堤防の幅と高さがともに国の整備目標に満たしていない堤防でした(山陽新聞 2018年8月10日 )。

他の決壊箇所も同様に脆弱な堤防であった可能性が高いと考えられます。

- 小田川の河道の森林化

小田川の河道は樹林の伐採が長年されなかったため、河道内は森林状態になっており、繁茂した樹木が洪水の流下を妨げました〔注〕。

〔注〕国土交通省は災害後の8月7日に「小田川等において緊急的に河川の浚渫と樹木の撤去を行うこと」を発表しました。2018年度の予備費を充当して実施するというものです。しかし、予備費で対応できる河道内の樹木伐採をなぜ、長年実施しなかったのでしょうか。国土交通省は河道内の森林化への危機感が欠如していました。

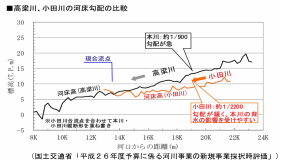

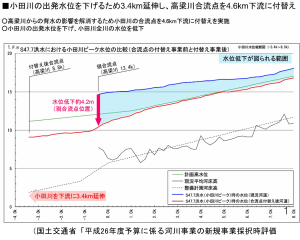

上記のうち、小田川氾濫の主因は①のバックウォーター現象であると考えられます。バックウォーター現象は次図のとおり、高梁川に比べて、小田川の河床勾配がかなり緩いことによるものです(高梁川約1/900、小田川約1/2200)。

3 小田川合流点の歴史

小田川と高梁川の合流点付近は1世紀近く前に大改修工事が行われて、現在の河道になりました。

改修前は高梁川が西高梁川と東高梁川に分かれていて、その分岐点に小田川が合流していて、西高梁川につながっていたので、小田川は現状より勾配があったと推測されます。

1925年に完成した改修で西高梁川と東高梁川は一つの河川になりました。旧・西高梁川上流部の河道は柳井原貯水池になり、それにより、小田川は旧・東高梁川を回って流れるように付け替えられました。これにより、小田川の緩い河床勾配のベースがつくられました。

柳井原貯水池をつくるための小田川の付け替えでしたが、貯水池は水漏れがひどく、当時は漏水を防止する技術がなく、貯水池として使われることはありませんでした。

4 小田川合流点を下流側に付け替える動き ―高梁川総合開発事業―

小田川の勾配が緩く、バックウォーター現象が起きやすいことから、小田川合流点を下流側に付け替える動きが半世紀前(1968年頃)からありましたが、ダム事業(貯水池建設事業)と一体の計画(高梁川総合開発事業)であったため、難航しました。

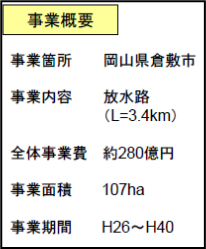

| 高梁川総合開発事業

① 高梁川の支川小田川を既存の柳井原貯水池を貫流するように付け替え、高梁川との合流位置を笠井堰の下流へ移し、治水上の安全性の向上を図る。 ② 本川合流点付近に可動堰を建設し、柳井原貯水池を多目的に活用することにより流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給を目的とする。 事業の規模 湛水面積 100ha 貯水容量 約 340万㎥ 可動堰 堰長 165m 堰高 5.9m 事業費 約600億円 建設工期 平成9年度~平成20年度 |

この事業は柳井原堰を建設して柳井原貯水池をつくり直して水道水源を開発し、同時に小田川の合流点を付け替えるものでした。この計画に対して、旧船穂町(現・倉敷市船穂地区)が地元にメリットがないとして反対しました。

やがて、旧船穂町は1995年に計画に同意したことにより、推進され、環境アセスも行われました。ところが、今度は利水団体の参画がなくなり、岡山県が中止を要望し、2002年11月に中止が決定しました。(山陽新聞2018年07月10日)

このようにして、小田川合流点の付け替えは先送りになってしまいました。

5 小田川合流点の付け替え事業が2014年度にようやく採択

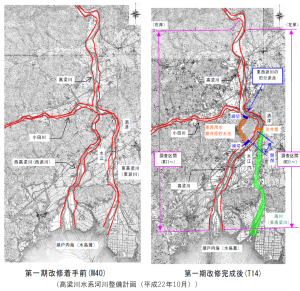

河川法が1997年に改正されてから、13年経過して、高梁川の河川整備の内容を定める高梁川水系河川整備計画が2010年10月に策定されました。この整備計画に小田川合流点付け替え事業が盛り込まれ、ようやく実際に進められることになりました。

その後、小田川合流点付け替えは2014年度からの新規事業として採択され、予算化されました(山陽新聞2018年07月10日)。しかし、計画が1968年に浮上してから、半世紀近くも経っており、あまりにも遅い事業化でした。

国土交通省「平成26年度予算に係る河川事業の新規事業採択時評価」)

(小田川は柳井原貯水池を通して高梁川への合流点を4.6km下流側に付け替える)

その後の進捗は、「小田川合流点付替え事業進捗状況 – mlit.go.jp https://www.cgr.mlit.go.jp/takaoda/shinchoku/tsukekae.html 」

を見ると、2018年の水害後に付け替え工事が開始され、2023年度完成予定で、進められつつあります。

もっと早く着手していれば、2018年7月の西日本豪雨の小田川氾濫を回避することができました。

6 小田川合流点の付け替えの効果

小田川合流点の付け替えの効果は大きく、合流点の水位が国土交通省の資料では4.2mも下がります。

国土交通省が、この付け替え工事を半世紀も先送りしないでもっと早く着手して、今回の豪雨までに付け替え工事を終わらせていれば、小田川がバックウォーター現象で氾濫しなかった可能性が高いと考えられます。

7 本豪雨で51人もの死者を出した小田川の氾濫は国土交通省の不作為によるもの

小田川とその支川の周辺は氾濫の常襲地帯であり、大洪水が来れば、壊滅的な被害を受けることが予見され、且つ、氾濫回避の有効な対策(小田川付け替え)があったにもかかわらず、その対策工事の実施を半世紀も先送りしてきた国土交通省の責任は重大です。

【補論】 上流ダムの影響について

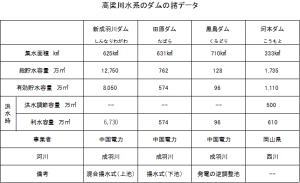

高梁川水系の主要なダムは下図の通りです。

(IWJ 2018年7月23日)

(IWJ 2018年7月23日)

各ダムの諸データを下記の表に示します。

このうち、河本ダムは岡山県の多目的ダム、新成羽川ダム、田原ダム、黒鳥ダムは中国電力のダムです。新成羽川ダムはダム式発電と揚水式発電を兼ねた混合揚水式で、田原ダムを下池として揚水式発電も行っていますが、田原ダムの容量は新成羽川ダムに比べてはるかに小さいので、揚水式発電は一部だけです。

黒鳥ダムは発電ダムの下流に設置される逆調整池ダムです。発電ダムの放流は時間変化が大きいので、それを一定量の放流にするためのもので、その放流で同時に発電も行います。逆調整池ダムは貯水容量が大きくありませんが、新成羽川ダムは総貯水容量が12750万㎥もあります。

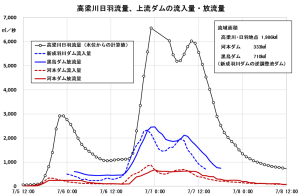

2018年7月の西日本豪雨時における高梁川・日羽(ひわ)地点の流量、上流ダムの流入量・放流量の時間変化を下図に示します。(デ-タの出典:国交省水文水質データベース、岡山県への情報公開請求資料)

高梁川・日羽は小田川合流地点より上流にあって、その流域面積は1986㎢(小田川合流点は約2600㎢)で、上流ダムの集水面積の3~6倍もありますので、その流量は上流ダムの流入量・放流量よりかなり大きいです。当時、上流ダムは洪水を調節する機能を同図のとおり、果たしていませんが、たとえ調節機能を果たしていたとしても、その効果は下流地点ではわずかなもので、小田川の氾濫軽減にはほとんど寄与しなかったと考えられます。

ダムの洪水調節効果は直下では多少あっても、下流では小さなものになります。その理由の一つは、ダムの地点の洪水ピークと下流部の洪水ピークの時間的なずれがあること、もう一つは、下流部までに流れるまでの間の河道貯留効果によってダムでの洪水ピークが次第に減衰していくからです。

まして、上述の通り、上流ダムの集水面積に対して、小田川合流地点の高梁川は流域面積がはるかに大きく、その流量が格段に大きいのですから、上流ダムの洪水調節の有無にかかわらず、小田川は氾濫したと考えるべきです。

小田川の氾濫の原因は、国交省が小田川付け替え工事の実施を半世紀も先送りしてきたことにあります。

コメントを残す