2022年4月

「水道みやぎ」4月1日開始 20年間の運営権、民間に売却 全国初、成否に注目

2022年4月1日から上下水道と工業用水の20年間の運営権を民間に一括売却する宮城県の「みやぎ型管理運営方式」が始まりました。

水道民営化の内容を河北新報3月31日が詳しく報じていますので、その記事を掲載します。

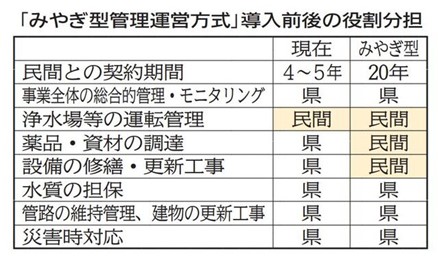

それを見ると、民営化といっても、水道事業の全部ではありません。

管路の維持管理(更新)などが抜けています。

管路の維持管理はかなり費用がかかるものであって、採算性の低いものは最初から除外されたように思います。

そのことを朝日新聞の記事(2022年3月24日)「大阪市は「断念」、宮城県は除外してスタート 水道老朽管、民営化では解決遠く」

https://digital.asahi.com/articles/DA3S15244383.html が取り上げています。

大阪市は費用がかかる配水管の更新事業の民間発注をほんの一部にしぼり込んだのに対して、宮城県は民間に任せるのは浄水場の更新などにとどめ、水道管の更新は除外したことを伝える記事です。

日本初の水道民営化いうことで、村井嘉浩・宮城県知事がさかんにアピールしていますが、現実は民営化してもさほど大きな問題が生じない部分に限られているのではないでしょうか。

宮城県の水道民営化の実態をきちんと検証する必要があるように思います。

「水道みやぎ」4月1日開始 20年間の運営権、民間に売却 全国初、成否に注目

(河北新報2022年3月31日 6:00)https://kahoku.news/articles/20220330khn000048.html

上下水道と工業用水の20年間の運営権を民間に一括売却する宮城県の「みやぎ型管理運営方式」が4月1日、導入される。自治体が施設の所有権を保持したまま民間に運営権を委ねる「コンセッション方式」が上水道に適用されるのは全国初。村井嘉浩知事が水道法改正を働き掛けて実現した一手は、厳しさを増す地方の水道経営の処方箋となるのか、関係者の注目が集まる。

導入後の県側と運営権者の主な役割分担は表(上)の通り。施設の管理は今でも民間に委託しているが、契約期間は最長4~5年。みやぎ型は上・工・下水の長期一括委託でスケールメリットを狙う。

20年間の事業費削減予定額は337億円。内部留保に及ぼす今後5年間の効果は、100億円以上と見積もる。

現行の手法では将来の料金引き上げが避けられないため、経費削減効果は料金の引き下げまでには至らず、上昇幅の圧縮にとどまるとみられる。

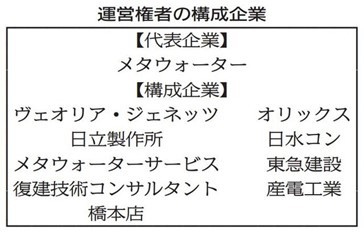

運営権者は水処理大手メタウォーターを代表とする構成10社(表・下)のグループ。経営は10社による特別目的会社「みずむすびマネジメントみやぎ」(仙台市)、実務は10社が出資する運転維持管理会社「みずむすびサービスみやぎ」(同)が担う。

特別目的会社が解散しても、地元に維持管理会社が残り、事業の持続性を担保した。維持管理会社の社員(運営会社兼務16人を含む計240人)は、全体の約4割が現委託業者からの転籍となった。

不安視される要素は(1)水質(2)経営維持(3)料金(4)災害対応-など。運営権者は、法定51項目の水質管理検査を継続した上で独自に13項目を追加し、法基準より厳しい数値を設定すると強調。財務状況は月次、四半期、年次で県が確認する。

5年ごとの料金見直しの際は2年前から協議を開始。外部の有識者らによる経営審査委員会から意見を聴き、新料金徴収の半年前までに県議会の議決が必要となるため、「複数のチェックが入る」(県企業局)。大規模災害時は、県が指揮を執る。

知事「日本のモデルになる」

知事「日本のモデルになる」

2017年度の地方公営企業年鑑によると、宮城県の水道料金は1立方メートル当たり146・55円。広域水道事業を手掛ける22府県で最も高く、最も安い長野県の44・41円の3倍超に達する。水源から遠い地形的要素や過去のダム開発などが要因という。

人口減や節水型社会の進行で収益が目減りし、老朽施設の維持管理に加え、更新に必要な多額の費用をどう捻出するかが全国的な課題。

村井知事は28日の定例記者会見でみやぎ型の概要を改めて説明し、「県民に少しでも安価な水道を供給するための施策。日本のモデルになる」と自信を見せた。

水道事業、4月1日から民営化

宮城県が運営権売却

(共同通信2022/3/31 16:24) https://nordot.app/882161482844962816?c=39546741839462401

宮城県庁=仙台市青葉区

宮城県庁=仙台市青葉区

宮城県が運営権を一括して売却した上下水道と工業用水の計9事業について、民間企業による運営が1日から始まる。全国初の事例で、水質の安全性を確保しながら、水道料金の値上がりを抑制できるか注目される。

運営するのは水処理大手「メタウォーター」(東京)など計10社でつくる「みずむすびマネジメントみやぎ」(仙台市)。宮城県は昨年12月、運営権を10億円で売却する契約を締結した。期間は20年。情報通信技術(ICT)の活用など業務効率化で、約337億円のコスト削減を見込む。施設は県が引き続き所有し、水質検査や管路の維持管理も続ける。

15年連続「水質が最も良好な河川」は熊本県にあった(川辺川)

国交省は毎年、全国の河川の水質調査結果を公表し、「水質が最も良好な河川」をいくつか選んできています。球磨川水系の川辺川が毎年選ばれてきています。

TABIZINE 2022年3月29日の記事に下記の通り、

日本一水質が良好な川、その答えは、熊本県の人吉盆地に流れ下る「川辺川」と記されています。

そのように素晴らしい川辺川であるからこそ、その自然を守るために、長年、川辺川ダム反対運動が展開されて、ダム事業がストップされてきたのです。

その川辺川に国土交通省が流水型の川辺川ダムを建設する計画を策定しようとしています。それが現在パブコメが行われている球磨川水系河川整備計画原案です。

多くの方が球磨川水系河川整備計画原案に対して意見を表明してくださるよう、お願いします。

このパブコメについては

球磨川水系河川整備計画原案のパブリックコメントと、原案の基本的な問題点 | 水源連 (suigenren.jp)

をお読みください、

【日本一の○○連載】15年連続「水質が最も良好な河川」は熊本県にあった

(TABIZINE 2022/03/29 07:30https://www.msn.com/ja-jp/travel/news/%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%80%E3%81%AE%E2%97%8B%E2%97%8B%E9%80%A3%E8%BC%89%E3%80%9115%E5%B9%B4%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%80%8C%E6%B0%B4%E8%B3%AA%E3%81%8C%E6%9C%80%E3%82%82%E8%89%AF%E5%A5%BD%E3%81%AA%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E3%80%8D%E3%81%AF%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F/ar-AAVBoMX?ocid=BingNewsSearch

意外な日本一を取り上げるTABIZINEの連載。今回は、暖かくなって行楽地に出かけたい、自然の中で遊びたいと思った時に役立つ日本一を紹介します。

© TABIZINE 提供image by MK Products from Wikipedia

© TABIZINE 提供image by MK Products from Wikipedia

日本一水質が良好な熊本県「川辺川」

© TABIZINE 提供 熊本県球磨川 球磨川 (C) Shutterstock.com

© TABIZINE 提供 熊本県球磨川 球磨川 (C) Shutterstock.com

暖かくなってくると水辺の行楽地に出かけたくなりますよね。海はもちろん、河川敷や川べりも目的地の候補になってくると思います。せっかく水辺に出かけるのであれば、ごみが浮いたり水が汚れていたりする場所ではなく、奇麗な水辺に出かけたいですね。

では、日本で一番奇麗な水辺、例えば日本でもっとも奇麗な川はどこにあると思いますか? 川といっても大小さまざま。数も膨大にあるので、それこそ日本一を決める作業は容易ではありませんが、少なくとも一級河川(とその水系)の中で日本一水質が良好な川といったら、どこになるのでしょうか。

ちなみに一級河川とは、

<国土保全または国民経済上,特に重要な水系であると政令で指定したなかで,国土交通大臣が指定する河川>(ブリタニカ国際大百科事典より引用)

と定義されています。

日本一水質が良好な川、その答えは、熊本県の人吉盆地に流れ下る「川辺川」になります。

15年連続「水質が最も良好な河川」

© TABIZINE 提供 熊本県人吉 人吉 (C) Aprilflower / Shutterstock.com

© TABIZINE 提供 熊本県人吉 人吉 (C) Aprilflower / Shutterstock.com

川辺川といわれてピンと来る人は、熊本県の人以外だとなかなかいないのではないでしょうか。

熊本県南部には八代という街があり、その八代に向かって流れ下る「球磨(くま)川」があります。同じく熊本県南部には、あの西南戦争でも舞台となった人吉盆地があり、その人吉盆地を横断する球磨川に大きな支流が流れ込んでいます。

その全長約50kmの支流を川辺川(球磨川水系)と呼びます。八代市の五家荘(ごかのしょう)といわれる山深いエリアが水源地で、国土交通省が毎年公表する全国一級河川の水質調査で「水質が最も良好な河川」に15年連続で選ばれています。

<15年連続で水質日本一になっている川は、全国で川辺川だけです>(『日本⼀の清流川辺川〜新たな相良村へ〜』より引用)

周辺は雨が多く、自然災害も少なくない土地です。2020年(令和2年)の熊本豪雨と災害のニュースも記憶に新しいです。

川辺川流水型ダム予定地と仮排水路https://www.youtube.com/watch?v=gzwC38r9Jg8

治水用のダム建設のニュースも繰り返し報じられていますが、それだけ自然の豊かなエリアですから、天候が穏やかな日は地元の子どもたちが川辺で遊び、大人たちはラフティングなどのアクティビティを楽しんでいます。

2021年(令和3年)の段階では、川辺川下流の相良(さがら)村で、水辺の楽しみを満喫できる複合親水施設の整備構想もあると各紙が報じていました。

筆者も、残念ながら上流まで行った経験はないのですが、人吉盆地で川辺川沿いを軽く歩いた経験はあります。

これから暖かくなって、どこか美しい水辺で楽しみたいと思ったら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況にも注意しつつ「日本一の清流」川辺川に遊びに出かけてみてはいかがでしょうか?

西南戦争に関する歴史的なスポットや温泉地、茶園など川以外の見どころも周囲には多いです。観光の楽しみはそれこそ尽きないですから、日本一巡りの旅の行き先として検討してみてくださいね。

© TABIZINE 提供 川辺川の上流 image by 河川一等兵 from Wikipedia

© TABIZINE 提供 川辺川の上流 image by 河川一等兵 from Wikipedia

[参考]

※ 令和2年水質調査結果 – 国土交通省

※ 川辺川の水質日本一 豪雨後も15年連続維持 – 人吉新聞社

※ 複合施設整備を構想 川辺川生かしキャンプ場など/熊本県相良村 – 九建日報

※ 川辺川の概要

※ 熊本豪雨あす1年 仮住まい、なお3675 – 西日本新聞

※ 令和2年7月豪雨 被害写真

※ 『さがら』2012年8月号

※ 熊本県知事はなぜ脱ダムを放棄したのか – ニッポンドットコム

※ ⽇本⼀の清流川辺川〜新たな相良村へ〜 – 熊本県相良村

[Photos by Shutterstock.com]

城原川ダム問題の最近の報道(半世紀以上も地元住民を翻弄)

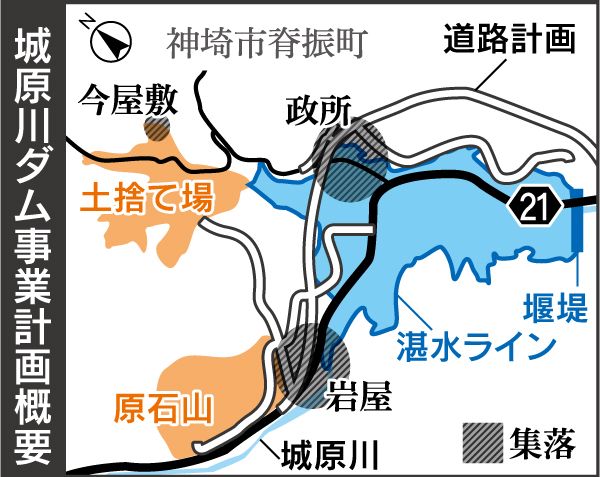

国土交通省が佐賀県神埼市神埼町に建設予定の城原川(じょうばるがわ)ダムに関する最近の記事とニュースです。

城原川ダムの総貯水容量は355万㎥で、大きいダムではありません。治水専用の流水型ダムで、完成予定は2030年度とされていますが、この記事によれば、完成までのスケジュールは依然として未定となっています。

今年3月に国が住民に水没範囲を示しました。国が予備調査に着手してから50年余り経っているのに、今頃という感じです。全住民50世帯120人が移転の対象になっています。

半世紀以上もダム問題に翻弄されてきた水没予定地の住民はたまったものではありません。

このダムに関しては下記のダム便覧の情報しかわからないので、現地事務所に電話したところ、住民への説明会の資料は公表できないということで、秘密裏に進められています。

ダムが本当にどこまで必要なのかも不明瞭のまま、進められているという印象を受けました。ここでもダム事業のためにダム事業があるという感じでした。

〈創生・再生〉神埼市 頻発する水害 対策急務

庁舎跡地活用も課題

(佐賀新聞2022年4月9日7:00) https://www.saga-s.co.jp/articles/-/837631

冠水して収穫ができなくなった小ネギのビニールハウス=2021年8月15日、神埼市千代田町下西(提供)

冠水して収穫ができなくなった小ネギのビニールハウス=2021年8月15日、神埼市千代田町下西(提供)

神埼町と千代田町、脊振村が2006年に合併して誕生した神埼市は、脊振山系を源にする城原川と田手川が南北を貫く。自然の恵みを受けて発展してきた一方、夏場の大雨で毎年のように浸水する下流地域では水害への懸念がつきまとう。旧市庁舎などの跡地をどう活用するか、人口減少対策にも注目が集まる。10日告示の市長・市議選を前に課題を追った。

「ほんなって、将来どがんなるやろうか」。市南部の千代田町下板で農業を営む島克也さん(55)は、昨夏の大雨で小ネギを栽培するハウスが冠水した。収穫が約2カ月できなくなり、泥水につかった農業用機械の修理費も含めて被害額は100万円に及んだという。19年の佐賀豪雨の被害は下板だけだったが、21年は同町下西の小ネギも駄目になった。立て続けの被害を受けて途方に暮れた。

昨年の記録的大雨で、市全体の農作物の被害金額は5億2千万円にも上った。農作業用のビニールや肥料なども年々値上がりする中、頻発する水害は大きな痛手となっている。

増水時に水を人工的に川の外にあふれさせて決壊を防ぐため、江戸時代に築かれた堤防の一部が低い地域特有の「野越し」。島さんは「千代田は水のはけ口がない。野越しを超えた水のたまり場になる」と心配する。城原川や田手川の水を筑後川に移す排水ポンプは老朽化が進んでいる。住民からは排水ポンプや施設の増強、根本的な治水対策を求める声が上がる。

その城原川の上流部では、国直轄で脊振町に建設予定の城原川ダム事業が計画されている。1971年に国が予備調査に着手して半世紀がたつ。県の提案で2005年、洪水調節のみを目的とする「流水型ダム」として整備する流れとなったが、政権交代で事業が再検証の対象になるなど曲折し、事業の歩みは遅い。

「ダムを解決してくれ、解決してくれと言って、皆さんが亡くなっていった。家内も昨年、私より先に亡くなってしまった」。地域住民でつくる城原川ダム建設対策協議会(50世帯、120人)の眞島修会長(84)は涙ながらに訴える。具体的な計画が示されず、地元住民は生活再建のめどが立たないまま、年齢だけが重ねられていく。

「何とか自分たちの代でダム事業の解決を」と早期完成を望む声は強い。3月には国が住民に水没範囲を示したが、完成までのスケジュールは依然として未定となっている。

06年の合併時、3万4千人いた人口は16年間で2800人減少、市の推計では2030年ごろに3万人を割り込む。市の魅力づくりが、人口減に歯止めを掛ける手だてとして急がれる。

市民が注視するのが公共施設跡地の活用策だ。20年9月に新しい市庁舎を構えたが、旧市庁舎をはじめ、移転した神埼高校跡や旧年金センターなどの跡地活用は決まっていない。

旧市庁舎跡について市は昨年夏、市民1489人にアンケートを実施したところ、「公園・広場」が約3割で最多を占め、「道の駅」、「商業施設・店舗」と続いた。「神埼といえばと聞かれたときに何もない。象徴的なエリアをつくらないと」と自営業の50代男性。にぎわいづくりへの一助に生かせるか。具体的な活用策の議論は選挙後に始まる。(森田夏穂)

城原川ダム “水没範囲”詳細明らかに【佐賀県神埼市】

(佐賀テレビ2022/03/13 (日) 18:03)https://www.sagatv.co.jp/news/archives/2022031308903

(映像)

神埼市脊振町に建設予定の城原川ダムについて地元の住民を対象にした説明会があり、国は実際に水没する詳細な範囲を明らかにしました。

説明会はダム建設によって水没する神埼市脊振町の岩屋地区・政所地区などの住民を対象としたもので44世帯79人が参加しました。

関係者によりますと国交省・佐賀河川事務所が非公開でおよそ1時間説明し、これまで概略で示していた水がたまる範囲を詳細に公表したということです。

国が予備調査に着手してから50年余り、ようやく岩屋・政所のすべての住民が移転の対象であることが確実となりました。

水没予定地の住民でつくる城原川ダム建設対策協議会の眞島修会長は「1日でも早く着工し生活再建できるようにしてほしい」と話します。

【城原川ダム建設対策協議会・眞島修会長】「私が34、35歳の頃にこの話が出て、もう私が84歳ですよ。以前は“移転したらあれをやろうこれをやろう”というようないろいろな話も聞いてきたが、最近はそういう話も全くもう皆さんしなくなった、もう高齢化で」

城原川ダムは洪水時にのみ水をためる流水型で建設される計画で、来年度中にも住民補償についての具体的な説明が始まるとみられています。

城原川ダム水没範囲、国が説明 脊振3地区、全戸移転見通し

(佐賀新聞2022/3/15 11:20)https://www.saga-s.co.jp/articles/-/824783

神埼市脊振町に国直轄で建設予定の城原川ダム事業を巡り、地元住民への説明会が13日、市中央公民館で開かれた。国土交通省佐賀河川事務所が、水がたまる湛水範囲や、工事で生じる土砂を捨てる場所などを地図で示し、岩屋と政所まんどころ、今屋敷地区の全住民50世帯120人が移転の対象になる見通しになった。

説明会は非公開で、44世帯79人が参加した。2021年11月の前回の説明会より影響範囲が具体的になり、コンクリートの材料にする岩石を採取するエリア(原石山)も示された。水没地区とされてきた岩屋、政所に加え、土捨て場が示されたことで今屋敷の2世帯も移転対象になることが確実になった。移転に関する今後の事業スケジュールは示されなかった。

水没地域の住民らでつくる城原川ダム建設対策協議会の眞島修会長(84)は説明会後、取材に応じ「一日も早く生活再建をしてほしい」と強調、22年度中の補償基準額の提示を国交省側に求めたという。

ダム計画は1971年に国が予備調査に着手してから51年になる。2005年、洪水調節のみを目的とする「流水型ダム」として整備することを県側が提案したが、再検証の対象になるなど棚上げを繰り返してきた。18年に建設段階に移行し、地質調査や測量などが実施されてきた。地区の高齢化が進んでおり、事業の早期完了を望む声は強い。

政府の22年度予算案には、ダム建設費に前年度比2700万円増となる10億4800万円が計上された。内訳は用地調査、本体関連調査設計、付け替え道路の調査設計費などで、30年度の完成を見込んでいる。(森田夏穂)

城原川ダム事業計画

ダム便覧http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranA/All.cgi?db4=2554

城原川ダム [佐賀県](じょうばるがわ)

| 左岸所在 | 佐賀県神埼市神埼町 | ||

| 位置 |

|

||

| 河川 | 筑後川水系城原川 | ||

| 目的/型式 | F/重力式コンクリート | ||

| 堤高/堤頂長/堤体積 | 60m/330m/千m3 | ||

| 流域面積/湛水面積 | 42.5km2 ( 全て直接流域 ) /ha | ||

| 総貯水容量/有効貯水容量 | 3550千m3/3500千m3 | ||

| ダム事業者 | 九州地方整備局 | ||

| 着手/竣工 | 1979/ |

球磨川水系河川整備計画原案のパブリックコメントと、原案の基本的な問題点

既報の通り、球磨川水系河川整備計画の原案についてのパブリックコメントが4月4日から始まりました。期間は5月6日までです。

河川整備計画のパブリックコメントの基本的問題点

率直に言って、河川整備計画原案のパブリックコメントは国土交通省等の河川管理者が市民の意見を計画に反映したことにするためのセレモニーです。

市民がいかに的確な意見を送り付けても、その意見が計画に反映されることはほとんどありません。河川管理者の考えに抵触しない、無難な意見だけがほんの少し計画に盛り込まれるだけといってもよいでしょう。

とはいえ、今回の球磨川水系河川整備計画によって、多くの人が長年反対し続けてきた川辺川ダムが法的に位置付けられ、建設に向けて動き出すことになります。また、問題が指摘されている遊水地の整備、市房ダム再開発も動き出すことになりますので、パブリックコメントを無視するだけではすみません。

多くの方が今回の球磨川水系河川整備計画原案に対して意見を送ることが必要です。

今回のパブリックコメントの仕組み

今回のパブリックコメントの仕組みを説明します。

今回のパブリックコメントは国管理区間と県管理区間に分かれていて、かなり複雑です。

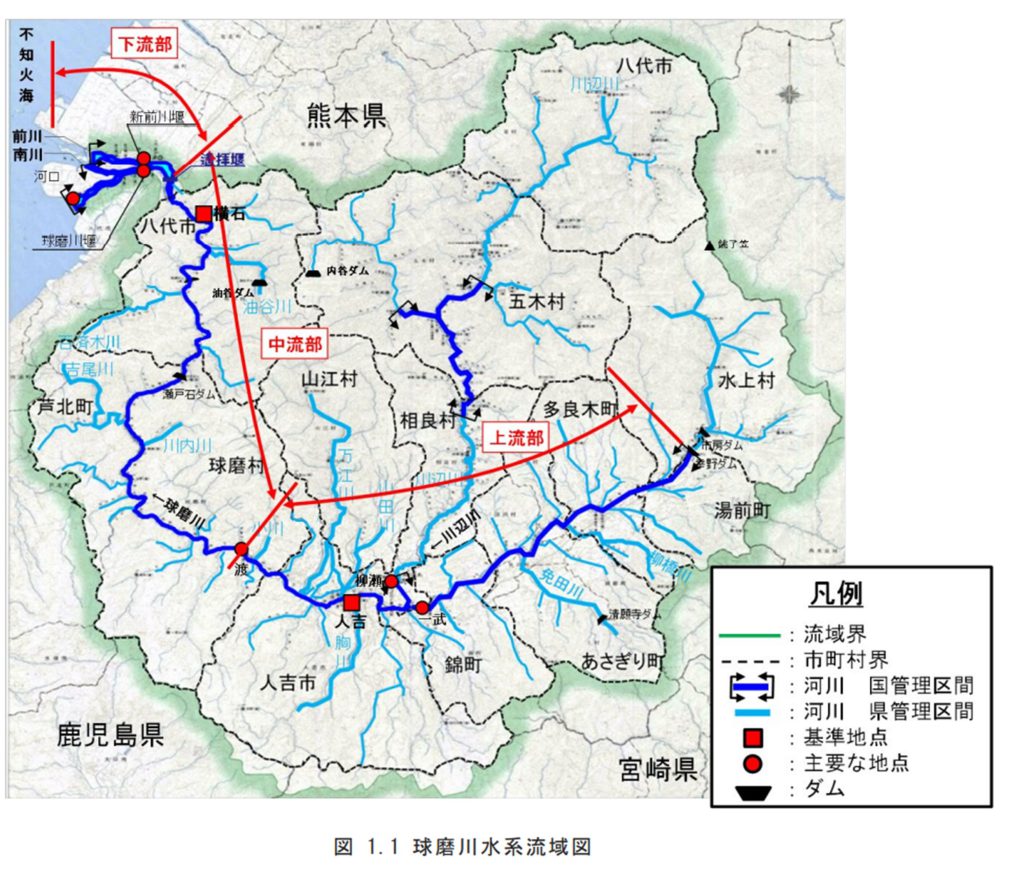

球磨川は下図の通り、国の管理区間と熊本県の管理区間があります。球磨川本川は河口部から上流の幸野ダム(市房ダムのすぐ下流)までは国の管理区間です。

支川は川辺川の五木村~相良村(川辺川ダムの予定地)は国の管理区間ですが、それ以外は県の管理区間です。

国と県のそれぞれの管理区間の河川整備計画の原案は次のURLで見ることができます。

<国管理区間>

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/river/kasenseibi/kuma_seibikeikaku_genan.pdf

<県管理区間>

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/175952.pdf

そして、国管理区間の原案についての意見は国に、県管理区間の原案についての意見は県に言わなければなりません。

意見を意見書提出様式 に記入してください。意見書の送付先は次の通りです。

国管理区間に対する意見: 〒866-0831熊本県八代市萩原町1丁目708-2 国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所調査課 宛

県管理区間に対する意見: 〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県土木部河川港湾局河川課 宛

今回の河川整備計画原案の基本的な問題(1)流水型川辺川ダムの建設

今回の河川整備計画原案の基本的な問題点の第一は長年、流域住民をはじめ、多くの人々が反対し続けてきた川辺川ダム建設事業が流水型ダムという衣をまとって動き出すことです。

川辺川ダムのことは<国管理区間>の原案の103ページに書かれています。

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/river/kasenseibi/kuma_seibikeikaku_genan.pdf

これから2700億円という巨額の公費を投じて、2035年度完成予定で、川辺川ダムの建設が進められることになっています。

川辺川ダムは球磨川水系の自然を大きく損なうものですので、反対運動の高まりで一時は中止されたのですが、2020年水害で復活してきました。何としても中止させなければなりません。

今回の河川整備計画原案の基本的な問題(2)遊水地の整備による先祖代々の土地、現在のコミュニティの喪失

本川では人吉市、球磨村で計約90世帯の移転が必要な遊水地が計画されています。(遊水地「90世帯移転」住民困惑「自宅再建したのに」(読売新聞2022/03/22 05:00 )https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220322-OYTNT50010/

本川の遊水地のことは<国管理区間>の原案の103ページに書かれています。

先祖代々の土地、現在のコミュニティを喪失させる遊水地は安易につくるべきものではありません。

今回の河川整備計画原案の基本的な問題(3)市房ダム再開発

既設の市房ダムの再開発が今回の河川整備計画原案に盛り込まれています。(<国管理区間>の原案の104ページに書かれています。)

市房ダムは県が管理しているダムですが、国土交通省が大規模な改造(再開発)を行うとしています。

2016年にも大規模な改造が検討されたことがありますが(http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/activity/kaisaisiryo/20160119shiryou3.pdf)、今回の再開発事業の内容、費用はまだ決まっていません。

市房ダムについて思い出されるのは2020年7月洪水で洪水調節機能を失って、緊急放流に近い状態に陥ったことです。(「昨夏の球磨川豪雨で緊急放流寸前だった市房ダム」https://yamba-net.org/55341/ )

このことを踏まえれば、市房ダムは再開発ではなく、撤去を検討すべきだと思います。

今回の球磨川水系河川整備計画原案に対して多くの方が意見を提出することを期待します。

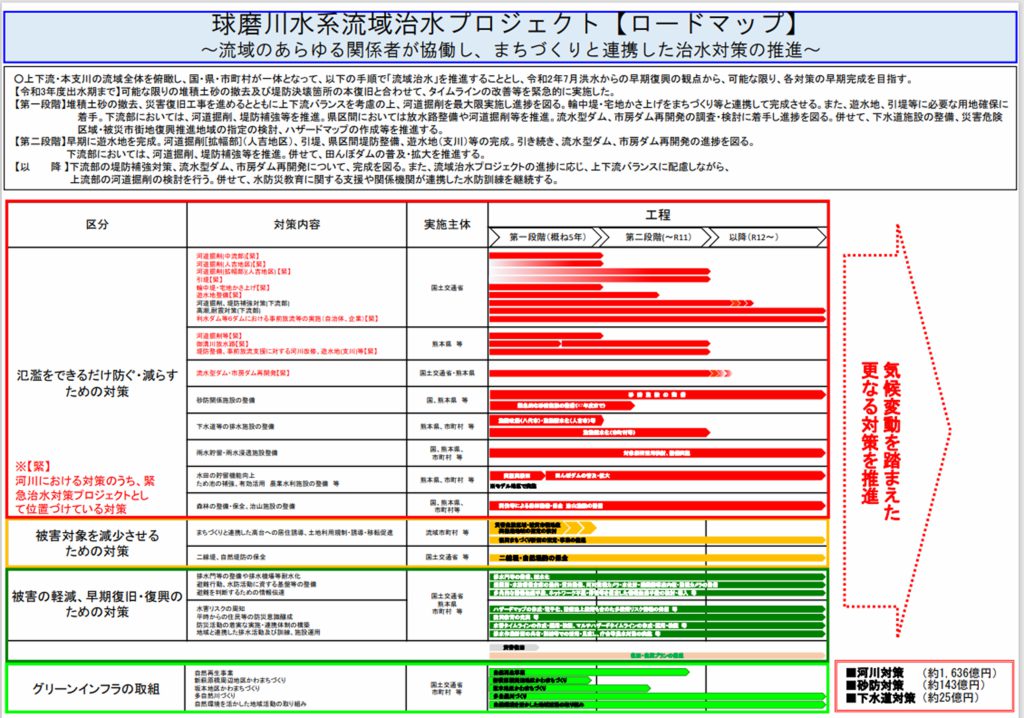

球磨川流域治水プロジェクトの更新【令和4年3月31日】

国土交通省八代河川国道事務所のホームページhttp://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/r0207_ryuikitisui_gouukensho/index.html

に球磨川流域治水プロジェクトの更新【令和4年3月31日】が掲載されましたので、その情報をお伝えします。

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/news/r3/news_20220331.pdf

その内容の主なものは最近の新聞等で報道されたものですが、球磨川で2020年水害への対策として各種の治水対策が実施されていくことが記されています。

そのロードマップを下記に掲載します。

河道掘削、堤防補強などの河道対策の他に、遊水池整備、市房ダム再開発、流水型ダム(川辺川ダム)の整備など、治水対策として考えられるものがほとんど全部盛り込まれているような印象を受けます。

その対策費用は下記のロードマップに河川対策約1636億円と記されていますが、すでにお知らせしたようにこれには流水型ダムの費用は含まれていません。

流水型ダムの費用を八代河川国道事務所にあらためて問い合わせたところ、令和3年度 第3回 球磨川水系学識者懇談会 令和 4年 2月17日開催の資料

の64ページに「流水型ダムの残事業費2700億円」が記されているとのことでした。

したがって、上述の1636億円と合わせると、これから球磨川には4336億円という凄まじい超巨額の公費が投じられていくことになります。

すでにお伝えしたように、それによって、球磨川の洪水防御が短期間に達成されるのではなく、2035年度以降の話ですし、さらに流水型ダムができても、17%の範囲は氾濫の危険性が残ります。

そして、流水型ダムの建設による球磨川の自然への影響など、球磨川流域治水プロジェクトには懸念されることが多々あります。

今回示された球磨川流域治水プロジェクトで本当によいのか、市民が参加した公開討論会で徹底した議論を行うべきだと思います。