事務局からのお知らせ

水道等の民営化(施設運営権の譲渡)の実際(浜松市下水道と、水道等の民営化を計画している宮城県)

カテゴリー:

昨年12月は他のテーマも兼ねて水道の民営化・広域化についてお話しする機会が数回ありました(嶋津暉之)。「群馬県東部水道の広域化(統合)と一種の民営化」に続いて、話の一部を紹介します。

今回は、すでに民営化(施設運営権の譲渡)が行われた浜松市下水道と、水道等の民営化を具体的に計画している宮城県についての話です。

1 浜松市・西遠流域下水道事業の民営化

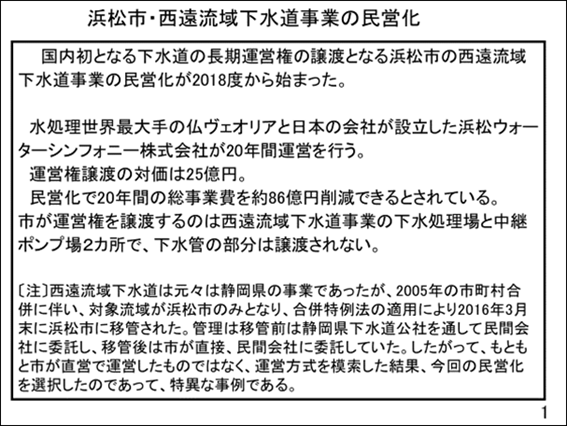

既報の通り、浜松市・西遠流域下水道事業の民営化が2018年度から始まりました。水道・下水道関係では国内初の例となる施設運営権の長期譲渡です。

下記スライド1の通り、水処理世界最大手の仏ヴェオリアと日本の会社が設立した浜松ウォーターシンフォニー株式会社が20年間運営を行うことになりました。

市が運営権を譲渡するのは西遠流域下水道事業の下水処理場と中継ポンプ場2カ所で、下水管の部分は譲渡されません。

運営権譲渡の対価は25億円です。民営化で20年間の総事業費を約86億円削減できるとされています。

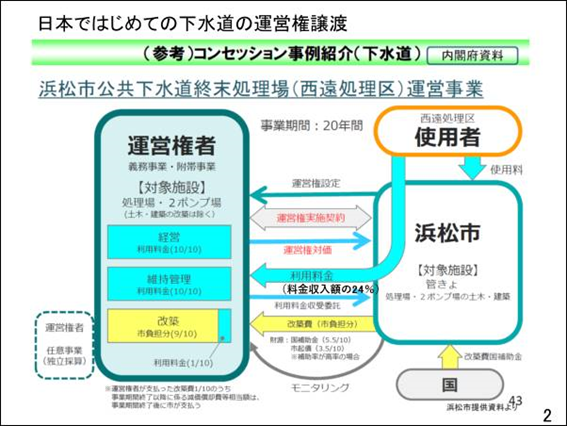

下記スライド2の通り、料金の収受は市が行い、料金収入の24%を運営権者に渡すことになっています。

なお、運営権者が行う処理場等の改築費の負担割合は、運営権者10%、市35%、国庫補助金55%になっています。運営権者にとって随分有利な仕組みですが、市の資産になるからという理由らしいです。

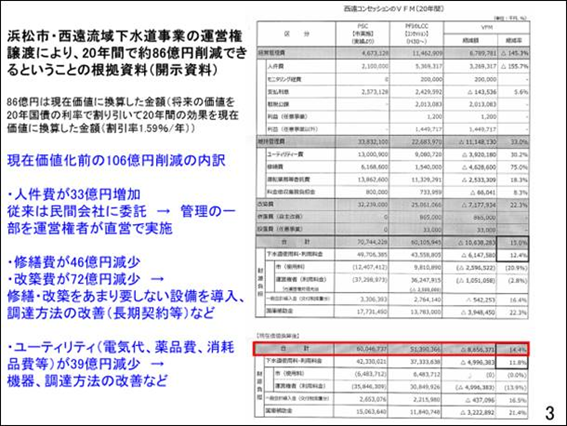

下記スライド3の右側は、20年間で約86億円も削減できるという根拠資料を情報公開請求で入手したものです。わかりにくい資料ですが、要点は次の通りです。

(86億円は現在価値に換算した金額(将来の価値を20年国債の利率で割り引いて20年間の効果を現在価値に換算した金額(割引率1.59%/年))で、現在価値化前は106億円の削減)

・人件費が33億円増加、運営業務等委託費が25億円減少 → 従来は民間会社に委託していたが、管理の一部を運営権者が直営で実施

・修繕費が46億円減少、改築費が72億円減少 → 耐久性がある設備を導入、調達方法の改善(長期契約等)など

・ユーティリティ(電気代、薬品費、消耗品費等)が39億円減少 → 機器、調達方法の改善など

2 水道・工業用水道・下水道の民営化を計画している宮城県

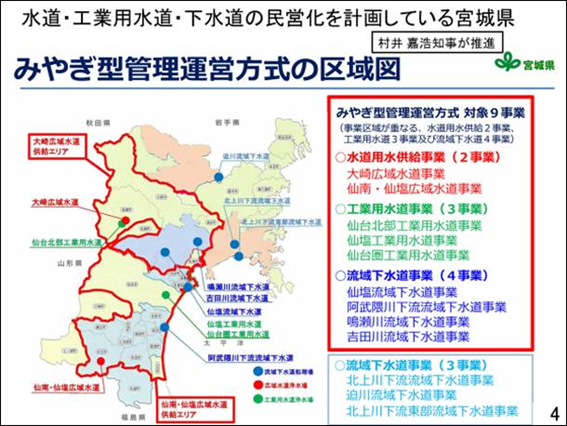

宮城県が水道用水供給事業、工業用水道事業、流域下水道事業の民営化を計画しています。

村井 嘉浩知事の主導によるもので、村井知事は昨年12月、参議院厚生労働委員会で参考人として水道法改正賛成の意見を述べました。

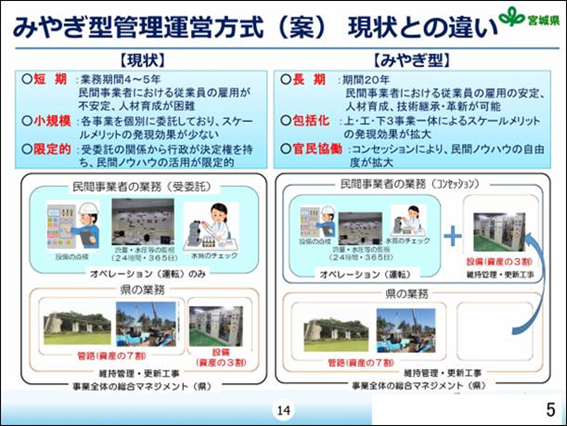

下記スライド4の通り、民営化を計画しているのは、二つの水道用水供給事業、三つの工業用水道事業、四つの流域下水道事業です。

下記スライド5の通り、民営化を計画しているのは、水道用水供給事業、工業用水道事業、流域下水道事業の管路を除く処理場等の部分で、資産の割合としては3割にとどまります。

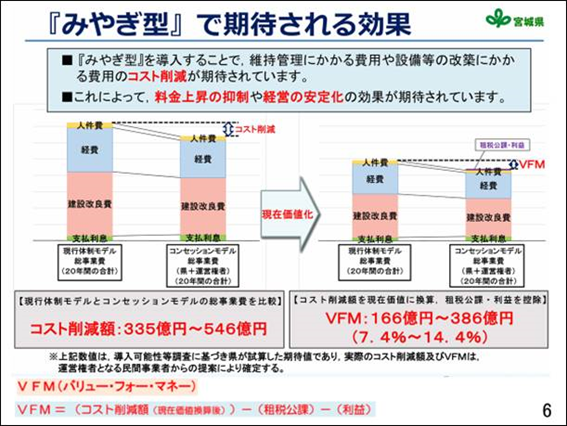

下記スライド6の通り、民営化することにより、20年間で水道・工業用水道・下水道で166~386億円(現在価値化前の数字は335~546億円)の費用が削減できることになっています。

3 上記の二つの事例を見て言えること

〇 民営化は管路を除く部分のみ

浜松市・西遠流域下水道事業の民営化も、宮城県が計画中の水道用水供給事業、工業用水道事業、流域下水道事業の民営化も、管路を除く処理場等の部分であって、資産の割合としては3割程度にとどまります。

処理場等の管理の民間委託は従来から行ってきていることです。上記の民営化はそれに施設運営権の譲渡がプラスされたものですが、それで現状とどの程度変わるのか、今一つ分からないところがあります。

資産の大半を占める管路部分を含めた民営化が行われないのは、全体の民営化が実際には結構難しいことを物語っています。

〇 大幅な費用削減の根拠への疑問

民営化すれば、大幅なコスト削減がされることになっています。浜松市西遠下水道は20年間で106億円の削減、宮城県の水道・工業用水道・下水道の場合は20年間で335~546億円の削減です(現在価値化前の数字)。

しかし、そのような大幅なコスト削減が本当にできるのか、どれだけの裏付けがあるのか、よくわかりません。浜松市が示した上記の西遠流域下水道の費用削減根拠資料もその裏付けが不明です。

運営権者が示した数字をうのみにはできません。

〇 魔法の杖のような方法があるのか。

水道等の事業は施設の老朽化、人口等の減少による料金収入の長期的減少、技術職員減少による技術継承への懸念という深刻な問題に直面していることは事実であり、対応策を真剣に考えなければなりません。

しかし、民営化すれば、それらの問題が本当に解消できるのでしょうか。魔法の杖のような方法があるのでしょうか。

それらの問題を解消できる方法がもしあるならば、その方法の詳細を徹底的に調べて、公共のままで、そのような方法の導入に努めればよいのではないでしょうか。

民営化すれば、それらの問題が解消できるような宣伝に惑わされることなく、民営化の実態をしっかり吟味することが必要です。

北小岩一丁目スーパー堤防差止訴訟の第5回控訴審での証言要旨とスライド(2019年1月18日)

カテゴリー:

東京都江戸川区の北小岩一丁目スーパー堤防の差し止めを求める訴訟の第5回控訴審が1月18日(金)の午後、東京高等裁判所101号法廷で開かれ、証人尋問が行われました。証人は次の3人でした。

嶋津暉之(元・東京都環境科学研究所研究員)、青野正志(国交省関東地方整備局河川部河川調査官)、金澤裕勝(元・国交省江戸川河川事務所所長)

次回の第6回控訴審は3月15日(金)午後2時からで、結審となります。

ここでは、私(嶋津)の証言の要旨を紹介し、証言に使用したスライドを掲載します。

証言のスライドは甲112 証言のスライド(嶋津)をご覧ください。

証言の要旨

1 本件スーパー堤防対象地区は治水の安全度が非常に高く、スーパー堤防を整備する必要性が皆無である。

① 本件地区は流下能力が高く、利根川河川整備計画により、今後30年間(2013年以降)の河川整備で達成する治水安全度1/70~1/80(河道目標流量5,000㎥/秒)を超える十分な流下能力がすでに確保されている。

② 江戸川の左岸、右岸では河道目標流量を下回っている区間が大半を占めており、大幅に不足しているところも少なくない。今後の河川整備はそのような流下能力不足区間の改善に力を注がなければならないにもかかわらず、その改善を放置しておいて、十分な流下能力がある本件地区で高額の河川予算を使ってスーパー堤防工事を行うのは、公平性を著しく欠いた、誤った河川行政である。

③ 国交省の報告書では本件地区は、上流で溢れないという前提でも、利根川河川整備基本方針の治水安全度の長期目標1/200の洪水が来ても、越水しない計算結果が示されている。実際には流下能力が低い上流部で溢れるから、もっと大きな洪水でも本件地区で越水がないことは確実であり、本件地区は安全度が非常に高い。

④ 本件地区は東京低地の中では地盤高が相対的に高く、A.P.で3mを超えており、ゼロメートル地帯(東京湾満潮面A.P.2m以下)ではないから、水害が襲う危険性がほとんどない。

2 スーパー堤防の整備は遅々として進んでおらず、計画対象区間の整備を完了するのに約700年の年数が必要であり、スーパー堤防は治水対策としての意味を失っている。

① 江戸川下流部のスーパー堤防の計画区間22kmにおいて整備が終わった7地区でスーパー堤防の1:30の基本断面が確保された距離数は延べ630mに過ぎず、整備率は2.9%にとどまる。

② この整備率から計算すると、計画区間22㎞を整備するためには約690年の年数が必要である。スーパー堤防の全対象河川(江戸川、荒川、多摩川、淀川、大和川の下流部)の整備状況も同様で、整備の終了に約690年の年数が必要である。

③ 国交省にスーパー堤防整備の今後の実施計画を問うても、土地区画整理等のスケジュールに合わせる必要があるので、今後のスケジュールを示すことは困難だと答えるのみである。そもそもの誤りは、人々が住んでいる場所にスーパー堤防をつくるという手法そのものにあり、大勢の住民を、何年か土地区画整理等で立ち退かせて整備するというスーパー堤防整備の仕組みそのものが間違っている。

④ 本件地区のスーパー堤防120mの整備費用は江戸川区の土地区画整理事業と国交省の事業を合わせて約64億円であり、1mあたり約5300万円かかっている。この整備単価を使うと、江戸川下流部の整備に約1兆円の公費が必要となる。江戸川下流部だけでこのような超巨額の公費を注ぎ込むことができるはずがなく、スーパー堤防の整備は費用の面でも現実性を失っている。

3 国交省はすでに技術的に確立している安価な耐越水堤防工法の存在を認めず、全国河川の氾濫防止対策の推進にブレーキをかけている。スーパー堤防事業が現在の治水行政を大きく歪める元凶になっている。

① 洪水の越水があっても簡単には決壊しない耐越水堤防工法の調査研究が建設省土木研究所で1975年から1984年にかけて進められた。その研究成果を踏まえて、建設省が一級水系の9河川で、耐越水堤防工法を実施した。

② 建設省はその実施例を踏まえて、耐越水堤防工法の普及を図るため、2000年3月に「河川堤防設計指針(第3稿)」を発行し、同年6月に全国の関係機関に通知した。

③ しかし、2002年7月、国交省はこの「河川堤防設計指針(第3稿)」を廃止する旨を通知した。

④ 国交省の姿勢が180度変わった理由は、2001年12月に熊本で開かれた川辺川ダム住民討論集会にあると考えられる。この集会では球磨川の萩原で耐越水堤防を導入すれば、川辺川ダムは不要ではないかということが議論になった。この議論により、国交省は耐越水堤防の存在がダム事業推進の妨げになると考えたと推測される。

⑤ その後、国交省は耐越水堤防工法の技術を認めず、その導入にストップをかけており、現在の技術レベルではスーパー堤防以外に越水に耐えられる堤防の構造は確立されていないと答えるのみである。

⑥ 国交省の本音はダム建設とスーパー堤防の推進の妨げになる耐越水堤防工法を認められないというところにあり、そのことが、日本の河川はどこも越水に耐えられる堤防に強化する見通しが何もないという異常な状況をもたらしている。

⑦ スーパー堤防事業は遅々として進まず、治水対策になっておらず、さらにスーパー堤防という事業があるがために、国交省は、すでに技術的に確立している耐越水堤防工法の存在を否定している。そのようにスーパー堤防事業は現在の治水行政を大きく歪める元凶になっているので、すみやかに廃止されなければならない。

群馬県東部水道の広域化(統合)と一種の民営化

カテゴリー:

昨年12月は他のテーマも兼ねて水道の民営化・広域化についてお話しする機会が数回ありましたので、その一部を紹介します。(嶋津暉之)

群馬県東部ですでに実施されている水道の統合の話です。話に使ったスライドの一部を貼付します。

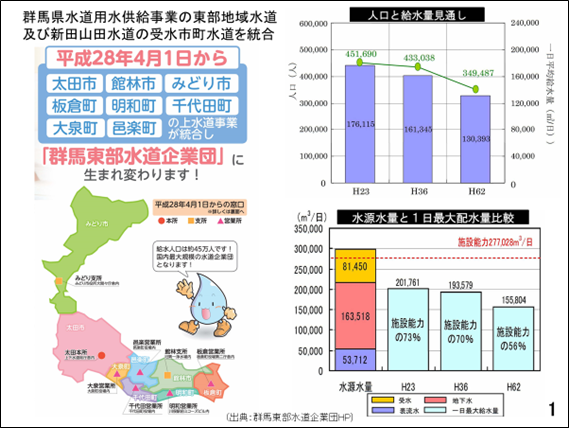

群馬県東部の太田市、館林市等の8市町の水道は統合され、2016年4月から群馬東部水道企業団になりました。

これは、スライド1の右側のグラフのとおり、今後、人口、給水量の減少が進んでいって、水道経営が非常に厳しくなると予想されることによるものです。

8市町は群馬県の水道用水供給事業の東部地域水道及び新田山田水道の受水市町です(スライド2を参照)。この統合で群馬県水道と企業団が1対1の関係になって経営を分ける意味がなくなってきたので、近いうちに、県の東部地域水道、新田山田水道も企業団と統合するという話です。

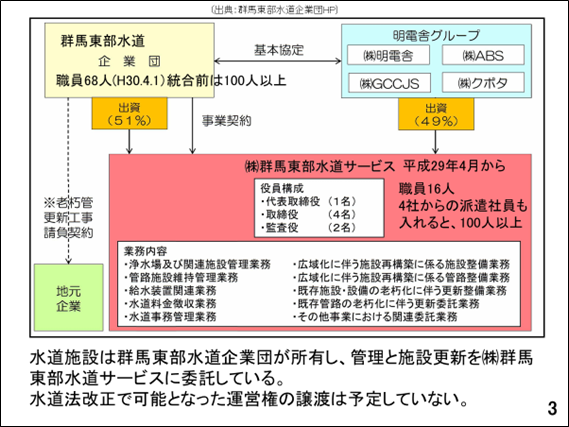

8市町の水道は群馬東部水道企業団に統合されましたが、スライド3のとおり、水道の管理と施設更新は㈱群馬東部水道サービスに委託しています。㈱群馬東部水道サービスは企業団が51%出資して設立された会社です。

今回の水道法改正で可能となった施設の運営権の譲渡ではなく、施設の運営権は企業団が保有したまま、管理と施設更新を委託する形態になっています。今後、運営権の譲渡は予定していないとのことです。

とはいえ、企業団の職員は発足時は各市町からの出向で100人以上いたそうですが、現在は68人に減ってきており、仕事が㈱群馬東部水道サービス(現在は100人以上)に移りつつあるように思います。

施設の運営権を譲渡する民営化ではありませんが、各地の水道事業においてこのような形態の一種の民営化が行われていくことも考えられます。

西日本豪雨水害についての講演スライド(2018年9月7日)と報告(水源連便り)

カテゴリー:

さる9月7日、超党派の議員連盟、「八ッ場ダムを考える1都5県議会議員の会」が衆議院第一議員会館会議室で総会を開かれました。

総会後の学習会では、渡辺洋子さん(八ッ場あしたの会)が八ッ場ダム事業の現状について、嶋津が7月の西日本豪雨災害について講演しました。

西日本豪雨災害の講演に使った三つのスライドを下記のとおり、掲載しました。

そして、9月21日に発送した水源連便り81号に嶋津が西日本豪雨災害について三つの報告を書きました。それぞれの報告は下記のとおりです。

お読みいただければと思います。

● 西日本豪雨災害の全容

「西日本豪雨災害を踏まえて 治山治水行政の転換を!」

講演スライド 1

報告

西日本豪雨災害を踏まえて、治山治水行政の転換を!

● 岡山県・高梁川水系の氾濫

「高梁川支流・小田川(岡山県真備町) の氾濫防止事業を半世紀も先送りした 国土交通省」

講演スライド 2

報告

高梁川支流・小田川(岡山県真備町)の氾濫防止事業を半世紀も先送りした国土交通省

● ダムの緊急放流問題

「西日本豪雨で明らかになったダムの限界と危険性」

講演スライド 3

報告

西日本豪雨で明らかになった治水ダムの限界と危険性

全国のダム堆砂状況(2016年度末)

カテゴリー:

国土交通省への情報公開請求により、平成28年度末(2016年度末)の全国のダム堆砂状況が開示されましたので、

下記に掲載します。

全国のダム堆砂状況(平成28年度末現在) (0.41MB)