事務局からのお知らせ

「弁護士による鬼怒川水害被災者への説明会」(3回目)

カテゴリー:

凄まじい被害をもたらした2015年9月の鬼怒川水害は、河川管理者である国土交通省の過ちによるところが多く、その責任は重大です。

国家賠償法により、被災者が国に対して損害賠償を求める裁判の準備を十数名の弁護士さんが進めています。

この裁判をより力強いものにしていくためには、できるだけ多くの被災者の方によびかけて、原告の輪を広げていく必要があります。

「弁護士による鬼怒川水害被災者への説明会」(3回目)が下記の通り、開かれます。

鬼怒川水害の被災者の方をご存知の方はこの説明会を被災者の方にお知らせくださるよう、お願いします。

「弁護士による鬼怒川水害被災者への説明会」(3回目)

日時:2018年6月2日(土) 午後3時00分~5時00分

場所:水海道公民館 3階和室 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/kyoiku/shogai/kyo06/gyomu/1421555965522.html

常総市水海道栄町2680番地1 TEL 0297-22-3490

国家賠償法による提訴は本年9月10日が期限になっていますので、急がなければなりませんが、まだ間に合います。

常総市の若宮戸や上三坂の方だけではなく、八間堀川周辺の被災者の方も、裁判に参加できます。

鬼怒川水害の原因と責任については

をお読みください。

問い合わせ先

鬼怒川水害訴訟を支援する会(準備会)事務局(染谷)

TEL 090-8497-7209 Mail: 4100oldg@jcom.home.ne.jp

公共事業評価制度の問題点 不要不急の公共事業の中止に寄与しない現行評価制度

カテゴリー:

全国各地で今なお、ダム建設、幹線道路など、必要性が希薄な大型公共事業が推進され、強行されています。

この大型公共事業に対して1990年代に入ってから、財政面、環境面、必要性の喪失などで厳しい目が向けられるようになったことから、

1990年代後半から2000年代初めにかけて公共事業の評価制度がつくられてきました。

この評価制度はその後も整備されてきて、その制度に基づいて大型公共事業の評価が行われてきています。

しかし、市民が問題視する大型公共事業はほとんど止まることがありません。

ダム等の事業で止まることがまれにありますが、それは事業者が自ら中止の意向を持った場合だけです。

現在の公共事業評価制度は、「評価を実施した」というアリバイ証明的なものに過ぎず、現行の評価制度は不要不急の公共事業に対して逆に推進OKのお墨付きを与えるものになっています。

去る5月16日(水)に衆議院第1議員会館で「国会公共事業調査会(仮)準備会(第2回)」が開かれ、

私(嶋津暉之)から「公共事業評価制度の問題点 不要不急の公共事業の中止に寄与しない現行評価制度」について説明しました。

当日は国会議員と秘書、市民が数十名、そして、国側からの説明者として、総務省、国土交通省の行政評価等の担当者十数名が出席しました。

私が説明に使った資料は

現在の公共事業評価制度の問題点(2.1MB)のとおりです。

公共事業の評価制度の経過、内容、その問題点をまとめました。

また、本来あるべき評価制度がどういうものなのか、水源連が2000年に提案した「公共事業審査法案」にも触れました。

更に、公共事業の評価と密接な関係にある土地収用法の問題点、環境アセスメント法の問題点も整理しました。

土地収用法の問題点(0.7MB)

環境アセスメント法の問題点(0.5MB)

お読みいただければ幸いです。

公共事業の評価制度を有効なものに変えていくために、皆様も考えていただければと思います。

国土交通省の国土審議会 水資源開発分科会 (3月6日)の議事録

カテゴリー:

今年3月6日に国土交通省の国土審議会水資源開発分科会が開かれました。その議事録が2月遅れで国土交通省のHPに掲載されましたので、参考までにお知らせします。

国土交通省 国土審議会 水資源開発分科会 平成30年3月6日

議事録 http://www.mlit.go.jp/common/001233295.pdf

配布資料 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/water02_sg_000078.html

利根川・荒川・豊川・木曽川・淀川・吉野川・筑後川の7指定水系については水資源開発促進法により、水需給の面でダム等の水源開発事業が必要であることを示す水資源開発基本計画(フルプラン)が策定されています。利水面でのダム等水源開発事業の上位計画になります。

これらの指定水系では、八ッ場ダム、思川開発、霞ケ浦導水事業、設楽ダム、川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、小石原川ダムといった水資源開発事業が進められ、木曽川水系連絡導水路が計画されています。

しかし、水需要が減少の一途をたどり、水余りが一層進行していく時代において水需給計画で新規のダム等水源開発事業を位置づけることが困難になってきました。

そこで、国土交通省、水資源機構はこれらの事業を何としても推進するため、「リスク管理型の水の安定供給」が必要であるなどの新たな理由をつけて、これらの事業をフルプランに位置付けることを考えました

今回の水資源開発分科会はこのフルプランの延命策を審議するものでした。

この議事録を読むと、国土交通省が水需給計画ではなく、「リスク管理型の水の安定供給」を前面に出して、フルプランを改定していこうとしていることが分かります。

ほとんどが国土交通省寄りの委員である委員会では注目すべき発言があまりありませんが、「それでも水需給計画が必要ではないのか」という意見が見られます。

しかし、水余りに顕著になってきている状況において水需給計画で現在事業中・計画中の水源開発事業を位置づけるのは難しく、本来は役目が終わったフルプランを廃止すべきです。

なお、各指定水系の現行フルプランの水需給計画は2015年度までであって(吉野川は2010年度まで)、とっくに期限切れになっています。

法律に基づいて計画を策定し、その計画に沿って事業を進めるのが行政の責務であるにもかかわらず、国土交通省が法律を軽視した行為を公然と行い、フルプランを長期間、期限切れのままにし、上位計画の裏付けなしで八ッ場ダム等の事業を推進しているのは由々しき問題です。

3月6日の国土審議会水資源開発分科会の議事録より

【岡積水資源計画課長】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最初のページは、先ほど説明した、昨年5月に頂きました答申の概要です。この答申を

具体的に計画に落とし込んでいくという作業をこれからやっていかなければいけないので、

事務局の中で考え、具体的に、答申で頂いた内容を現在のフルプランの枠組みに沿って落

とし込んでいくという作業に入るに当たって、どういった視点でどういった情報をもとに

どういった作業をした上で落とし込んでいくかということを、具体的な中身で書いていま

す。個々の中身に当たって、個別の水系ごとにこれから本格的に議論には入りますけれど

も、まず分科会の委員の皆様方に答申の方向性として適切であるかどうか、こういった点

はより掘り下げていくべきじゃないか、そういった視点で御意見を頂ければという趣旨で

す。

最初に、水供給を巡るリスクに対応するための計画という答申の項目に沿って書き込ん

でいます。

これを実現するためには、各水系で想定されるリスク・影響の把握が最初に必要ではな

いかと考えています。ここで想定されるリスクはどんなものがあるか、それから、どの程

度の影響があるかということを、まず全体をしっかり把握する必要があるということで、

各水系ごとに検討するに当たって、大規模地震としてどういうものが想定されるか。南海

トラフ地震とか首都圏直下地震とか、そういった情報を可能な範囲で集めて、それでどれ

ぐらいの影響が出るか。

さらに、 「施設老朽化による大規模事故」がどういうものが想定されるか。水に関係する

インフラはいろいろな施設がありますが、それについても可能な限り把握をして、現在ど

れだけの漏水率があるか、それから、経年的な変化がどれぐらいあるか、これらを把握し

た上で、老朽化による事故発生の状況と照らし合わせながら、老朽化による影響がどうい

うものがあるか。

それから、 「危機的な渇水」ということで、最近、渇水の発生状況はどうであるか。それ

から、取水・給水制限、被害の規模等の状況もしっかり把握した上で、さらには今後の気

候変動のリスクもどういうものが想定されるかというのを、現在の科学の状況のもとで想

定される情報を可能な限り集めるということを、まず行う必要があるということを考えて

います。

その次の「各水系における水供給の影響が大きいリスクに対して最低限必要な水を確保

するため取り組むべき施策」ということです。既存施設の徹底活用、ハード・ソフト施策

の連携による全体システムの機能確保、水の安全度を確保するための施策の展開。これは

後半のところでより具体的に書いていますので、こういった視点のチェックが必要であろ

うということで書いています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さらに、答申に沿ってより具体的な中身を話しますと、 「水供給の安全度を総合的に確保

するための計画」として、 「需要主導型の水資源開発からの転換」ということです。これは

答申の中に書いていますけれども、次期計画の目標の検討という中では、水系全体で見れ

ば水需給バランスがおおむね確保されつつある現状を踏まえて、定量的な供給目標は設定

しないという、これは答申の中身をそのまま踏襲するという方向性です。それから、 「地域

の実情に即した安定的な水利用」ということです。ここで、社会情勢等の把握がしっかり

と必要ということで、暫定取水の状況はどうであるか、人口動態、産業構造、地域開発の

動向。それから、自治体・水道事業体の計画。これは特に、各自治体、それから、水道事

業体等の情報をしっかり収集した上で、どういった考えで計画を立てられているかという

ことを把握していきたいと思います。

それから、 「水供給の安全度を確保するための施策の展開に関する検討」ということです。

まず「需要面からの施策」はどうなっているか。節水型社会の構築という言葉を書いてい

ますが、実際に各自治体とコミュニケーションをとっていく中で、どういう計画を持って

いるか、条例、現在の実施状況はどうかということも把握していく。さらには、水利用の

合理化、水の転用の実施状況、今後の見通しをしっかり把握していくということをやって

いきたいということです。

それから、 「供給面からの施策」ということです。水資源開発施設の建設については、で

き上がったものがどれだけあって、さらに、現在進捗しているものはどういうものがある

か、いつごろまでに建設の見通しが立つかということもしっかり把握していくということ

と、それから、既存施設の徹底活用による水の有効利用ということで、各種どういった徹

底活用の方法があるかということを検討していくということです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【沖分科会長】 大分時間過ぎておりますが、多分本日ここで議論したもので7水系6

部会で具体的な議論、委員方それぞれの部会に入っていただいてご議論して、また最後に

この分科会で審議するということになりますので、皆さん意識の共有というのは非常に大

事だと思いますが、ほかよろしいでしょうか。

私も一言申し上げさせていただくとすれば、旧来価値という言葉がございました。需給

バランス、これは、今日の参考資料4の中ほどについております水資源開発促進法、昭和

36年にできた法律で、やはりこれの第5条に水の用途別の需要の見通し及び供給の目標

と書いてあるわけです。それをやるのが水資源開発基本計画を立てる、フルプランを立て

るということで、書かざるを得ないということだと思うのです。ここで言っているリスク

管理というのは大事だというのはわかるのですが、なかなかこの中では読みにくいという

ことがあるなというふうに思います。

国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』

カテゴリー:

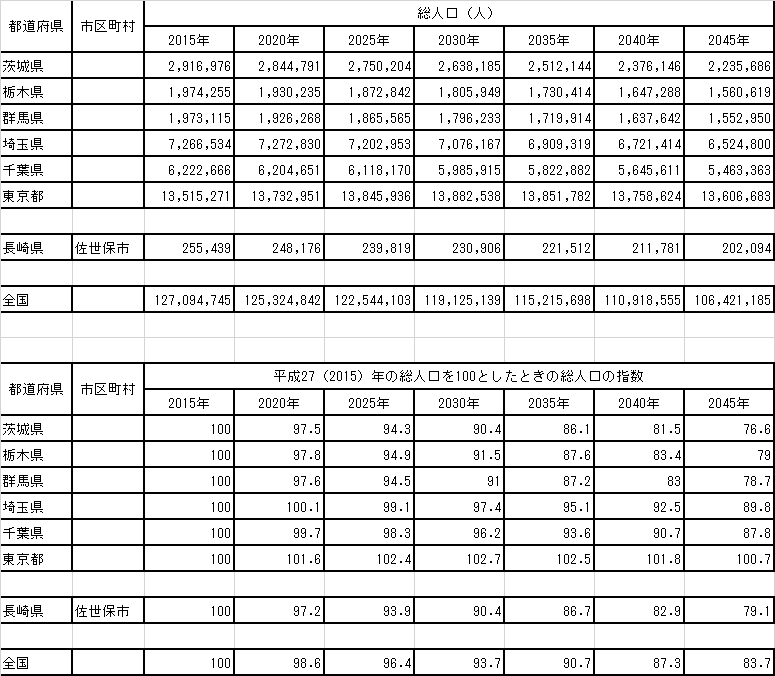

国立社会保障・人口問題研究所が今年3月30日に『日本の地域別将来推計人口』(平成30(2018)年推計)を発表しました。

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/2gaiyo_hyo/gaiyo.asp

2015年までの国勢調査の結果に基づき、2020~2045年の人口を推計したものです。

推計結果は 都道府県別市町村別人口推計2020~45 社会保障人口問題研究所 をご覧ください。

その中で、利根川流域6都県の人口を見ると、下表のとおりです。一極集中が進む東京都は2045年の人口は2015年とほぼ同じですが、他の5県は確実に減っていきます。

埼玉県、千葉県は2045年の人口が2015年の90%以下まで減ります。

茨城県、栃木県、群馬県は2045年の人口が2015年の80%以下まで減ります。

このように人口が確実にかなり減っていく時代に、八ッ場ダムや思川開発、霞ヶ浦導水事業といった水源開発事業が必要であるはずがありません。

石木ダム事業に参画している佐世保市は2045年の人口が2015年の80%以下まで減ります。どう見ても、石木ダムは佐世保市にとって無用の長物です。

子吉川水系鳥海ダム建設事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について(無力な環境アセス制度)

カテゴリー:

国土交通省東北地方整備局が秋田県由利本荘市に建設を計画している鳥海ダムについて環境大臣が環境アセス法に基づく意見を出しましたので、参考までにお伝えします。下記のとおりです。

ないよりはましという程度の意見であって、これを見ても、環境アセス法というのはダム建設事業に対して本当に無力なだと思ってしまいます。

鳥海ダムは新規のダムなので、環境アセス法による手続きが取られてきました。しかし、環境アセスの手続きの過程で、住民が関われるのは、下記のとおり、方法書の手続きと準備書の手続きでパブコメの意見を出すだけです。事業者と議論する場は全くありません。そして、パブコメで出した意見が反映されることはほぼなく、通過儀礼のパブコメでしかありません。

欧米では実施されている戦略的環境アセスを導入するため、環境影響評価法が2011年4月に改正されましたが(2013年4月から施行)、ダムは実質的に対象外になりました。戦略的環境アセスは「計画段階配慮」という表現になりましたが、環境の観点から代替案との比較を行いながら、環境への影響が少ない事業となるよう検討を行い、その結果を公表することを義務づけたものです。これが正しく実施されれば、ダム以外の代替案が採用される可能性が十分にあります。

ところが、環境省は国土交通省の言い分を取り入れ、すでに河川整備計画が策定されている場合は、それを戦略的環境アセスの結果を見なすとことにしましたので、鳥海ダムはこのアセスをパスしてしまいました。

環境面の視点が乏しい河川整備計画を戦略的環境アセスとみなすのは無茶苦茶です。

このように環境アセスの制度が整備されてきても、ダム事業の抑制には何も寄与もしないのです。なんとも情けない話です。環境アセスはその膨大な調査資料をつくるために環境調査会社を儲けさせるものでしかないように思います。

新たなダムが必要な時代ではないのですが、東北地方整備局は成瀬ダムに続く大型ダムとして、鳥海ダムの建設を強引に進めようとしています。

平成30年4月5日 http://www.env.go.jp/press/105361.html

子吉川水系鳥海ダム建設事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、5日、秋田県で計画されている「子吉川水系鳥海ダム建設事業環境影響評価書」(国土交通省東北地方整備局)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。

本事業は、秋田県由利本荘市鳥海町百宅地先において、子吉川下流地域における洪水調節、流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給を行うために多目的ダムを設置するものである。

環境大臣意見では、(1)クマタカ等の希少猛禽類への重大な影響を回避するため、営巣期における工事は基本的に避けるとともに、工事が与えるクマタカの生息及び繁殖への影響を可能な限り低減すること、(2)貯水予定区域の一部は、鳥海国定公園の第一種特別地域と重複しているため、当該地域の改変については、関係機関と十分に協議・調整を行いつつ、風致景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景

環境影響評価法は、湛水面積100ha以上のダムの新築を対象事業としており、環境大臣は、環境影響評価書※について、国土交通大臣等からの照会に対して意見を述べることができる。

今後、国土交通大臣から事業者である国土交通省東北地方整備局に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は意見を勘案し、必要に応じて評価書の再検討及び補正を行うこととなる。

※環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見等を踏まえて、必要に応じてその内容を修正した文書。

2.事業の概要

・事業者 国土交通省東北地方整備局

・計画位置 秋田県由利本荘市鳥海町百宅地先(湛水面積約310ha)

・形式 台形CSGダム

・目的 子吉川下流地域における洪水調節、流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給

3.環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続

【方法書の手続】

・縦覧 平成27年2月25日~平成28年3月26日(住民意見27件※)

・秋田県知事意見提出 平成28年3月1日

【準備書の手続】

・縦覧 平成29年3月17日~平成29年4月17日(住民意見7件※)

・秋田県知事意見提出 平成29年10月25日

【評価書の手続】

・平成30年2月21日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会

・平成30年4月5日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出

※環境の保全の見地からの意見の件数

添付資料

• (別紙)「子吉川水系鳥海ダム建設事業環境影響評価書」に対する環境大臣意見 [PDF 19 KB]

http://www.env.go.jp/press/files/jp/108907.pdf