川辺川ダムの情報

「九州豪雨の1.3倍で緊急放流」 怒る九州豪雨の被災者 緊急放流の試算を国が破棄 川辺川ダム建設

川辺川ダム問題に関する記事を掲載します。

2020年7月の九州豪雨の1.3倍以上の雨が降れば、川辺川ダムは緊急放流することになるという計算を九州地方整備局が行っていて、しかも、その計算結果を公表せず、破棄したという記事です。

「都合の悪い情報だから隠しているのではないか」、九州豪雨の被災者から怒りの声が上がっています。

2020年7月の九州豪雨において球磨川流域で雨量がひどく大きかったのは川辺川流域ではなく、他の支川流域であって、川辺川ダムが当時あっても氾濫による死者をなくすことにはあまり寄与しなかったとされています。

九州地方整備局の上記の計算ではもっと雨量が大きかったら、今度は川辺川ダムが緊急放流する事態になっていたというのですから、球磨川では川辺川ダムなしの真っ当な治水対策が推進されるべきです。

「九州豪雨の1.3倍で緊急放流」 国が公表せず破棄 検討中のダム

(毎日新聞2021年05月02日18時32分)https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20210502k0000m040151000c

2020年7月の九州豪雨被害を受け、国が熊本県の川辺川に建設を検討しているダムについて、国土交通省九州地方整備局が九州豪雨の1.3倍以上の雨が降れば異常洪水時防災操作(緊急放流)をすることになると計算していたことが関係者への取材で判明した。整備局は計算結果を公表しておらず、毎日新聞の開示請求に関係文書を「破棄した」と回答した。流域住民の間では「緊急放流で一気に水位が上昇すれば下流の被害が拡大する恐れがある」との懸念が根強く、専門家はリスクを公表して議論すべきだと指摘する。

2020年7月の九州豪雨被害を受け、国が熊本県の川辺川に建設を検討しているダムについて、国土交通省九州地方整備局が九州豪雨の1.3倍以上の雨が降れば異常洪水時防災操作(緊急放流)をすることになると計算していたことが関係者への取材で判明した。整備局は計算結果を公表しておらず、毎日新聞の開示請求に関係文書を「破棄した」と回答した。流域住民の間では「緊急放流で一気に水位が上昇すれば下流の被害が拡大する恐れがある」との懸念が根強く、専門家はリスクを公表して議論すべきだと指摘する。

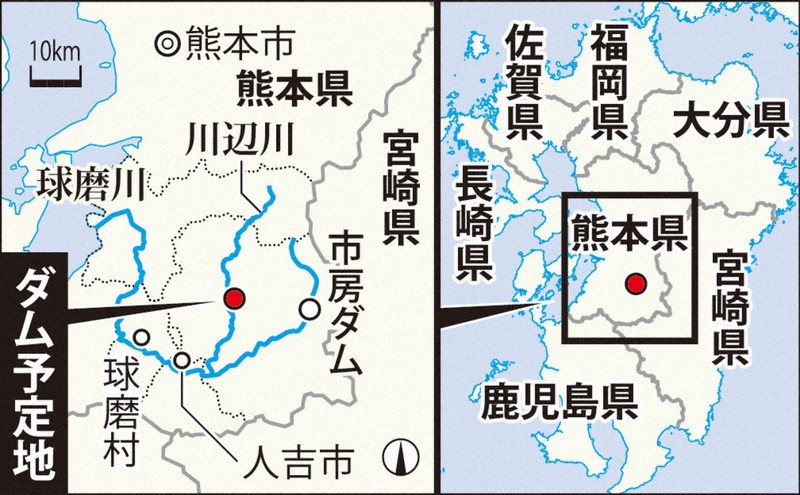

九州豪雨では熊本県の球磨川が氾濫し、流域で50人が死亡。国や県、流域自治体でつくる「球磨川流域治水協議会」が支流の川辺川でのダム建設を含む治水対策を議論している。

関係者によると、20年12月18日の第2回協議会に先立ち、整備局は「【参考】今次洪水を上回る洪水を想定した場合におけるダムの洪水調節効果の推定について」と題した文書を流域の市町村長らに提示。川辺川に建設するダムの洪水調節容量を1億600万トンと仮定した上で、計算上、今回の九州豪雨の降り方の1.3倍以上でダムの容量の限界に近づき、その場合は緊急放流に「移行する」としていた。

文書は、仮に緊急放流をしたとしても、下流の流量はダムがない場合のピーク流量に比べれば少ないと強調する内容だった。しかし、整備局が数日後の協議会で配布した資料には盛り込まれず、現在まで公表もしていない。

文書の有無について整備局が取材に「コメントできない」と答えたため、毎日新聞は情報公開法に基づき文書の開示請求をした。これに対し、整備局は3月31日付で「破棄している」と回答。理由は「意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして長期間の保存を要しないと判断し」たとしている。

ダム建設は正式に決まったわけではないが、国交省が21年度予算に調査・検討費を含むダム事業費5億5500万円を計上するなど、事実上建設に向けて動き始めている。

九州豪雨では24時間に489.5ミリの雨が降った球磨川沿いの湯前(ゆのまえ)町など熊本県内9地点で24時間雨量の観測史上最多を更新。川辺川が流れる五木村は9地点に含まれず413.5ミリだった。京都大の今本博健(ひろたけ)名誉教授(河川工学)は「九州豪雨ではダム予定地の下流域に線状降水帯がとどまったが、仮に上流域にとどまれば、今回の1.3倍以上の雨になることは十分あり得る。ダム建設の意思決定に影響がないはずはなく、住民にリスクを知らせずダム建設の議論を進めるのは許されない」と批判する。【平川昌範、城島勇人】

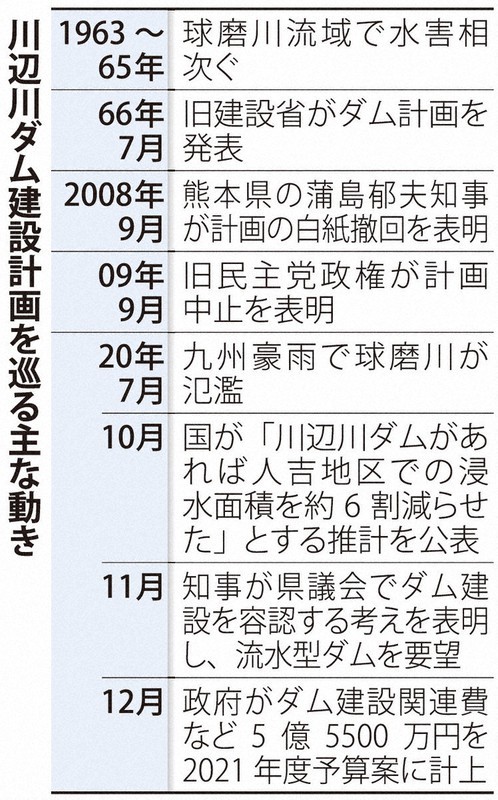

◇川辺川のダム計画

従来計画は貯水型の多目的ダムだったが旧民主党政権が2009年に中止。九州豪雨後に熊本県の蒲島郁夫知事がダム容認に転じたことで、普段はダム底部の穴から川の水がそのまま流れ、大雨時だけ水をためる流水型で新たに検討が始まった。流水型ダムは水をためきれなくなると上部から自然に越流する仕組みが多いが、国土交通省は洪水調節効果を上げるため開閉操作ができるゲート付きにする方向で検討している。

◇国土交通省九州地方整備局の文書の内容(抜粋)

・今次洪水を上回る洪水として、今次出水の雨量を1.20〜1.50倍したケースを想定し、新たな流水型ダムが存在した場合の各地点流量の推定を実施

・1.30、1.40、1.50倍のケースにおいて、ダム下流各地点にてピーク流量の低減効果が確認されたものの、ダム地点の流量がピークから下降する段階で洪水調節容量が不足し、異常洪水時防災操作へ移行

怒る九州豪雨の被災者 緊急放流の試算を国が破棄 川辺川ダム建設

(毎日新聞 2021/5/2 22:02)https://mainichi.jp/articles/20210502/k00/00m/040/189000c

九州豪雨で氾濫し、重機での川底の土砂撤去が進む球磨川を見つめる鳥飼香代子さん=熊本県人吉市で2021年4月27日午後0時20分、城島勇人撮影

九州豪雨で氾濫し、重機での川底の土砂撤去が進む球磨川を見つめる鳥飼香代子さん=熊本県人吉市で2021年4月27日午後0時20分、城島勇人撮影

「都合の悪い情報だから隠しているのではないか」。2020年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川の治水対策として、支流の川辺川で検討されているダム計画を巡り、国土交通省九州地方整備局が九州豪雨の1・3倍以上の雨で緊急放流に踏み切ることになるとする文書を作成しながら公表していなかった。ぎりぎりで回避された球磨川上流の市房ダムの緊急放流におびえた被災者からは公表しない国への不信の声が上がった。

「データがなければ必要かどうか選べない」

「私たちは7月4日に緊急放流への警戒を呼びかけられ、不安でいっぱいになった。データを出さないなんて、怒り以外にない」。熊本県人吉市の鳥飼香代子さん(72)は話す。

豪雨が発生した7月4日の午前6時半、県は市房ダムが貯水容量を超える恐れがあるとして2時間後の同8時半に緊急放流を予定していると発表。結果的に放流はされなかったが、下流の住民らは警戒を強いられた。

豪雨が発生した7月4日の午前6時半、県は市房ダムが貯水容量を超える恐れがあるとして2時間後の同8時半に緊急放流を予定していると発表。結果的に放流はされなかったが、下流の住民らは警戒を強いられた。

自宅が1・8メートル浸水し、半壊の認定を受けた鳥飼さんは20年11月、県がダム建設についての意見を住民から聴くため開いた聴取会に「7・4球磨川流域豪雨被災者の会」の共同代表として出席。仮に市房ダムが緊急放流されていれば被害が拡大していたのではと疑い、緊急放流した場合の水位上昇などの数字を出すよう県に求めたが回答はないままだ。

ダムを含む球磨川の治水対策の議論が交わされている「球磨川流域治水協議会」に参加できるのは国、県、市町村長や専門家だけ。住民が参加できないままダム建設が既定路線になりつつある現状にいらだちを募らせる鳥飼さんは「最悪の事態を想定したデータを出してもらわなければ、ダムが必要かどうかも選びようがない」と訴える。

九州地方整備局は緊急放流に関する文書を「破棄した」としている。熊本県球磨村で被災した市花保さん(50)は18年の西日本豪雨で緊急放流が実施された愛媛県の肱川(ひじかわ)の例を挙げ「緊急放流は住民が一番知りたい情報だ。破棄したなんてとんでもない」と憤慨。川辺川のダムの緊急放流に関する文書を見た流域自治体の関係者も「まさに我々の関心事だった。万が一、緊急放流で被害が出れば責任問題になる。はっきりしないままでは進めない」と語った。

国は球磨川流域の治水対策としてダムのほか、遊水地や田んぼダムの整備なども打ち出している。地元で遊水地案が浮上している人吉市中神町城本の町内会長、林茂さん(71)は「ダム建設に賛成でも反対でもない」と前置きし「都合の悪い情報も隠してほしくないし、ガラス張りであってほしい。都合のいい情報しか出さないなら治水事業にも協力できなくなる」とくぎを刺した。

国は球磨川流域の治水対策としてダムのほか、遊水地や田んぼダムの整備なども打ち出している。地元で遊水地案が浮上している人吉市中神町城本の町内会長、林茂さん(71)は「ダム建設に賛成でも反対でもない」と前置きし「都合の悪い情報も隠してほしくないし、ガラス張りであってほしい。都合のいい情報しか出さないなら治水事業にも協力できなくなる」とくぎを刺した。

専門家「誤解を招きやすいからこそ説明を」

ダム建設や緊急放流に理解を示す専門家も「丁寧な説明が必要だ」と指摘する。京都大防災研究所の角哲也教授(水工水理学)は「ダムはブラックホールではなく、水は無限にはためられない。ダムが満水に近づいた場合、ダムの水があふれて急激に川の水が増えないよう計画的に緊急放流することが必要だ」と説明。さらに「下流の流量を見ながら洪水が重ならないように放流する」と述べる。

角教授は国が川辺川に検討している規模の貯水容量があれば、九州豪雨を上回る大雨が降っても洪水のピーク後まで緊急放流には至らず、十分な洪水調節機能を発揮するとも分析。その上で「誤解を招きやすい問題だからこそ、分かりやすい説明をしてほしい」と国に注文する。

そもそも「緊急放流」とは

緊急放流は大雨でこれ以上水がたまり続けるとダムの容量をオーバーし、最悪の場合決壊しかねない状況になった時に、ダムのゲートを人為的に開けて水位を下げる操作を指す。東日本各地で記録的な大雨となり広範囲に被害をもたらした2019年10月の台風19号の際は六つのダムで実施された。

緊急放流自体はダムの運用に元々織り込まれた操作で、専門家も過度に危険視すべきではないと言う。とはいえ、放流直後は下流の水位が一気に増えるため、住民が不安に思うのは当然だ。九州豪雨の際は球磨川の上流にある市房ダム(熊本県水上村)が緊急放流寸前まで追い込まれた。結果的に雨が弱まり緊急放流は回避されたものの、放流を始める水位まであと10センチに迫り、球磨川の氾濫で既に浸水被害を受けていた下流の住民からは被害拡大を心配する声が上がった。

18年の西日本豪雨で氾濫した愛媛県の肱川(ひじかわ)では、上流の野村ダム(西予(せいよ)市)と鹿野川(かのがわ)ダム(大洲(おおず)市)で緊急放流が実施された。両市では氾濫で8人が死亡しており、被災者や遺族は国の不適切なダム操作が浸水被害を招き、住民への周知も不十分だったなどとして国と両市に損害賠償を求めている。西予市で避難指示が出たのは緊急放流の約1時間前、大洲市では5分前だった。

NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「地域住民の生命や生活に関わる問題で都合の悪いデータを出していないと思われれば行政の信頼性を損ない、将来に禍根を残す」と指摘する。豪雨を機に一度は中止になった川辺川でのダム建設が「復活」したが、賛否は今も割れている。住民がこれ以上ダムに翻弄(ほんろう)されることがないようオープンな議論が求められる。【城島勇人、平川昌範】

「緊急放流」試算、国交省が廃棄 川辺川流水型ダム資料

(熊本日日新聞 | 2021年05月07日 07:10) https://kumanichi.com/news/id219617

国土交通省九州地方整備局は6日、熊本県の球磨川支流の川辺川に建設を検討している流水型ダムについて、昨年7月豪雨の1・3倍以上の雨量で異常洪水時防災操作(緊急放流)に移行すると試算した資料を廃棄していたことを明らかにした。

「緊急放流」は、ダムが満水に近づき決壊などの危険性があると判断した時に、上流からの流入量をそのまま下流に流す操作。資料では新たなダムの洪水調節容量を、現行の川辺川ダム計画の洪水調節容量に利水分も加えた1億600万トンと仮定。7月豪雨の1・3~1・5倍の雨量では下流のピーク流量を減らす効果は発揮するものの、容量が不足して緊急放流に移ると試算していた。

九地整は昨年12月18日の第2回球磨川流域治水協議会に先立ち、流域の市町村長ら関係者に資料を示していた。しかし、協議会の配布資料には含めず、終了後すぐに廃棄したという。熊本日日新聞は関係者への取材から同日付の朝刊で、雨量が1・3倍以上で緊急放流に移行する試算を報じていた。

九地整は「協議の途中段階で作成した資料で、最終的な意思決定に与える影響がないものとして長期間の保存は必要ないと判断した。資料にあったデータを隠そうとした意図はない」と説明。今後、新たなダムの緊急放流についても検討を進め、公表していく考えを示した。

行政文書の管理に詳しい熊本大法学部の原島良成准教授は「市町村長に示した試算が公開に適さないほど未熟とは考えにくい。ダムのリスク評価と密接に関わるデータが『意思決定に与える影響がない』との説明は不合理だ。適切に保存・公開して議論を喚起すべきだ」と指摘した。(宮崎達也、高宗亮輔)

稚アユの放流ピーク 球磨川 川辺川ダムの環境アセスはどうなるのか

球磨川での稚アユ放流がピークだという記事を掲載します。その下の記事は3週間前の記事ですが、「川をさかのぼる稚アユを捕まえて上流で放流する「稚アユすくい」が最盛期を迎えている」という記事です。

将来、もし川辺川ダムがつくられれば、球磨川におけるアユの生息はどうなるのでしょうか。

川辺川ダムはアユの生息など、球磨川の自然に大きな影響が与えるのですから、少なくとも、環境アセス法による川辺川ダムの環境影響評価を何年もかけて行わなければならないはずです。

今朝、熊本県球磨川流域復興局の担当者に電話して、川辺川ダムの環境アセスの手続きはどのような見通しなのかを聞きましたが、あいまいな返事でした。

川辺川ダムが流水型ダムになるならば、ダムの根拠法が特定多目的ダム法から河川法になって、新しく計画されるダムになり、環境アセス法施行後のダム事業となるのだから、環境アセス法の対象となることは必至であると説明しましたが、国がきめることだからというあいまいな返事でした。

昨年11月に蒲島郁夫・熊本県知事は環境アセス法に基づく川辺川ダムの環境アセスの実施を求めると明言したにもかかわらず、4月7日の衆議院国土交通委員会で国土交通省の水管理・国土保全局長は川辺川ダムは環境アセス法の対象外だと答弁しています。

蒲島知事はなぜ、黙っているのでしょうか。

稚アユの放流ピーク 球磨川

(西日本新聞2021/4/25 11:30 )https://www.nishinippon.co.jp/item/n/729162/

球磨川に放流される稚アユ

球磨川に放流される稚アユ

6月のアユ漁解禁を前に、アユ釣りの名所で知られる球磨川で稚アユの放流がピークを迎えている。球磨川漁協は23日、熊本県人吉市内の川岸から約3万2千匹を放流。稚アユは川の中へ勢いよく泳ぎだしていった。

アユの遡上(そじょう)を助けるため、漁協は下流で捕まえた稚アユや、天然アユから採卵して施設で育てたものを上流約30地点で放流している。この日は熊本市の施設で育てた稚アユを用意。タンク内からホースで一斉に放流した。

漁協によると、今年の放流予定数は約250万匹。昨年7月の豪雨の影響で産卵数の減少が心配されたが、成育は順調だという。 (中村太郎)

【動画】豪雨ニモ負ケズ、球磨川にアユ戻る

(西日本新聞2021/4/3 18:28) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/717913/

球磨川堰の魚道で跳ねる稚アユ=熊本県八代市(撮影・佐藤雄太朗)

球磨川堰の魚道で跳ねる稚アユ=熊本県八代市(撮影・佐藤雄太朗)

熊本県八代市の球磨川堰(ぜき)で、川をさかのぼる稚アユを捕まえて上流で放流する「稚アユすくい」が最盛期を迎えている。同堰では、ダムなどがアユの遡上(そじょう)を妨げるため、球磨川漁業協同組合が毎年春に捕獲し、人吉市など約30カ所で放流する。前年の捕獲量は19万匹だったが、今年は3月末までに80万匹と大幅に増えた。昨年の熊本豪雨で球磨川堰上流にあるダムが開放され、多くのアユが下流域に向かったことなどが原因の一つとみられる。

堀川泰注組合長(73)は「アユは球磨川の象徴。豪雨の影響で今年はだめかもと言われていたが、想像以上に戻ってきたのでうれしい」。作業は4月末ごろまで続く。(佐藤雄太朗)

球磨川漁協が総代会廃止案を否決 背景にダム問題の見方

昨日開かれた球磨川漁業協同組合の臨時総会についての記事を掲載します。

球磨川漁協が川辺川ダムに対して反対の姿勢を貫くことを願うばかりです。

球磨川漁協が総代会廃止案を否決 背景にダム問題の見方

(朝日新聞2021年3月11日 9時30分)

2020年7月球磨川水害の考察 川辺川ダムは必要か?(日弁連水部会の勉強会の配布資料とスライド)

カテゴリー:

既報の通り、昨年7月の球磨川水害のあと、国土交通省と熊本県は12月に球磨川の治水計画(球磨川水系緊急水系プロジェクト)をつくりました。

その治水計画はいろいろなメニューが入っていますが、メインは中止されていたはずの川辺川ダム計画の復活です。

流水型ダムとして川辺川ダムを建設しようというものです。

しかし、この球磨川水害の犠牲者の大半は球磨川本川ではなく、支川の氾濫によって亡くなったのであって、川辺川ダムがあっても、救うことができませんでした。

昨年の豪雨を踏まえて球磨川において進めるべき治水対策は川辺川ダムではありません。

去る2月9日、日本弁護士連合会の公害対策・環境保全委員会 水部会において

2020年7月の球磨川水害問題についての勉強会があり、嶋津が講師としてお話をしました。

Zoom会議方式の勉強会です。

この勉強会では資料「2020年7月球磨川水害の考察 川辺川ダムは必要か?」を配布し、

スライド「2020年7月球磨川水害の考察 川辺川ダムは必要か?」を使ってお話しました。

話の構成は次のとおりです。

Ⅰ 川辺川ダム問題の経過(2019年まで)

Ⅱ 2020年7月球磨川水害と国交省の治水計画

Ⅲ 川辺川ダムは本当に必要なのか?

(国交省の治水計画の虚構)

Ⅳ 流水型ダムは環境にやさしいダムなのか?

上記の資料とスライドをお読みいただければと思います。

嘉田由紀子氏、熊本豪雨の独自報告書 「ダムでも犠牲者救えず」

元滋賀県知事の嘉田由紀子参議院議員が昨年7月の熊本豪雨で犠牲になった球磨川流域の50人について調査を行い、「川辺川ダムが完成していても、一人も救われなかった」とする報告書をまとめました。

この報告書について熊本日日新聞の記事を掲載します。その報告書を議員事務所から送っていただいて、読みました。「7・4球磨川流域豪雨被災者・賛同者の会」の協力で被災地を訪ね、犠牲者の住居や死亡の状況などを調べたもので、充実した報告書だと思いました。

一方、国交省は下記の西日本新聞の記事の通り、1月26日に示した緊急治水対策プロジェクト案で、川辺川への流水型ダム建設と既存ダムの再開発が完了するまでに「熊本豪雨級」の雨が再来した場合、人吉市は大規模浸水は免れないというシミュレーション結果を示しています。川辺川ダムをつくらなければ、人吉市の氾濫はあまり変わらないというもので、川辺川ダムの必要性をアピールするための恣意的な計算であると思います。

嘉田氏、熊本豪雨の独自報告書 「ダムでも犠牲者救えず」

元滋賀県知事の嘉田由紀子参院議員(無所属)が、昨年7月の熊本豪雨で犠牲になった球磨川流域の50人について、「川辺川ダムが完成していても、一人も救われなかった」とする独自の報告書をまとめた。現地調査を踏まえ、ダムによる水位低下効果が現れる前に、既に全員が死亡していたと推定した。

嘉田氏はことし1月までに計4回、「7・4球磨川流域豪雨被災者・賛同者の会」の協力で被災地を訪ね、犠牲者の住居や死亡の状況などを調べた。

その結果、全員が球磨川がピーク流量に達する前の4日午前7~9時に死亡したと推定。「ダムがあれば命が救われたと推測できる人数はゼロ」と結論付けた。特に、20人が犠牲となった人吉市では、住民の証言を基に本流より支流や水路が氾濫した影響が大きかったと指摘した。

一方、犠牲者の6割に当たる30人の住居が平屋であった点や、高齢者世帯が多かったことにも注目。2階建てへの建て替え推奨や、避難が難しい高齢者や障害者に対する支援の必要性を訴えた。

滋賀県知事時代、住民参加型の総合的な流域治水を進めた嘉田氏は、国が進める球磨川流域治水策の検討には「住民の視点が欠けている」と問題提起。「ダムがあってもなくても、住民自らの『備える』『逃げる』行動は重要。犠牲を教訓に、多重防護の流域治水を進めてほしい」と話す。(並松昭光)

球磨川流域、ダム整備完了まで浸水リスク 避難対策強化など必須

(西日本新聞2021/1/27 11:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/684969/

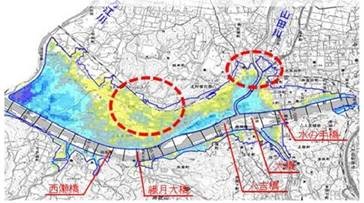

昨年7月の豪雨時並みの水量が球磨川に流れた場合の人吉市の浸水想定図。ダム完成前は、豪雨時の浸水範囲(青線で囲まれた部分)に比べてわずかしか減っていない(国の資料より)

昨年7月の豪雨時並みの水量が球磨川に流れた場合の人吉市の浸水想定図。ダム完成前は、豪雨時の浸水範囲(青線で囲まれた部分)に比べてわずかしか減っていない(国の資料より)

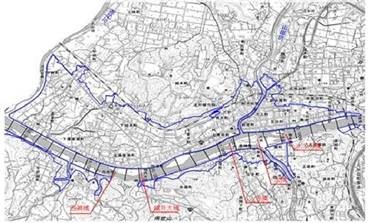

ダム完成後は、人吉市での浸水はほぼみられない(国の資料より)

ダム完成後は、人吉市での浸水はほぼみられない(国の資料より)

熊本県球磨川流域の治水策として、国が26日示した緊急治水対策プロジェクト案では、川辺川への流水型ダム建設と既存ダムの再開発が完了するまでに「熊本豪雨級」の雨が再来した場合、大規模浸水は免れないとのシミュレーション結果が示された。水害リスクの周知と避難対策の強化、高台への移住、宅地かさ上げなどの方策が必須となる。

九地整が見込む流水型ダムの完成と既存の市房ダム(水上村)再開発完了の時期は2029年度以降。二つのダムの整備が完了すれば、「熊本豪雨級」の雨でも流域全体で越水をほぼ防ぐことができる。堤防が決壊した場合も浸水域は支流の山田川、万江川との合流部に限定され、市街地周辺の浸水リスクは解消されるという。

ただ、九地整が治水対策の「第1段階」と位置付ける豪雨災害発生からおおむね5年間は、河道掘削がメインだ。被害軽減効果は限定的で、川辺川との合流地点上流の浸水リスクが一部解消される程度だ。

29年度までの「第2段階」では遊水地群の整備や河川拡幅を完了する予定。これで人吉市中心部の浸水深は浅くなるものの、浸水範囲は昨年7月豪雨時と大きく変わらない。

そこで、九地整は整備途上段階の水害リスクを関係自治体と共有し、それを踏まえたまちづくりや避難行動の検討を進める「リスクコミュニケーション」の重要性を強調する。今後、プロジェクトの進展に応じたリスク情報を発信していくという。 (古川努)