川辺川ダムの情報

球磨川水系河川整備計画原案のパブリックコメントと、原案の基本的な問題点

カテゴリー:

既報の通り、球磨川水系河川整備計画の原案についてのパブリックコメントが4月4日から始まりました。期間は5月6日までです。

河川整備計画のパブリックコメントの基本的問題点

率直に言って、河川整備計画原案のパブリックコメントは国土交通省等の河川管理者が市民の意見を計画に反映したことにするためのセレモニーです。

市民がいかに的確な意見を送り付けても、その意見が計画に反映されることはほとんどありません。河川管理者の考えに抵触しない、無難な意見だけがほんの少し計画に盛り込まれるだけといってもよいでしょう。

とはいえ、今回の球磨川水系河川整備計画によって、多くの人が長年反対し続けてきた川辺川ダムが法的に位置付けられ、建設に向けて動き出すことになります。また、問題が指摘されている遊水地の整備、市房ダム再開発も動き出すことになりますので、パブリックコメントを無視するだけではすみません。

多くの方が今回の球磨川水系河川整備計画原案に対して意見を送ることが必要です。

今回のパブリックコメントの仕組み

今回のパブリックコメントの仕組みを説明します。

今回のパブリックコメントは国管理区間と県管理区間に分かれていて、かなり複雑です。

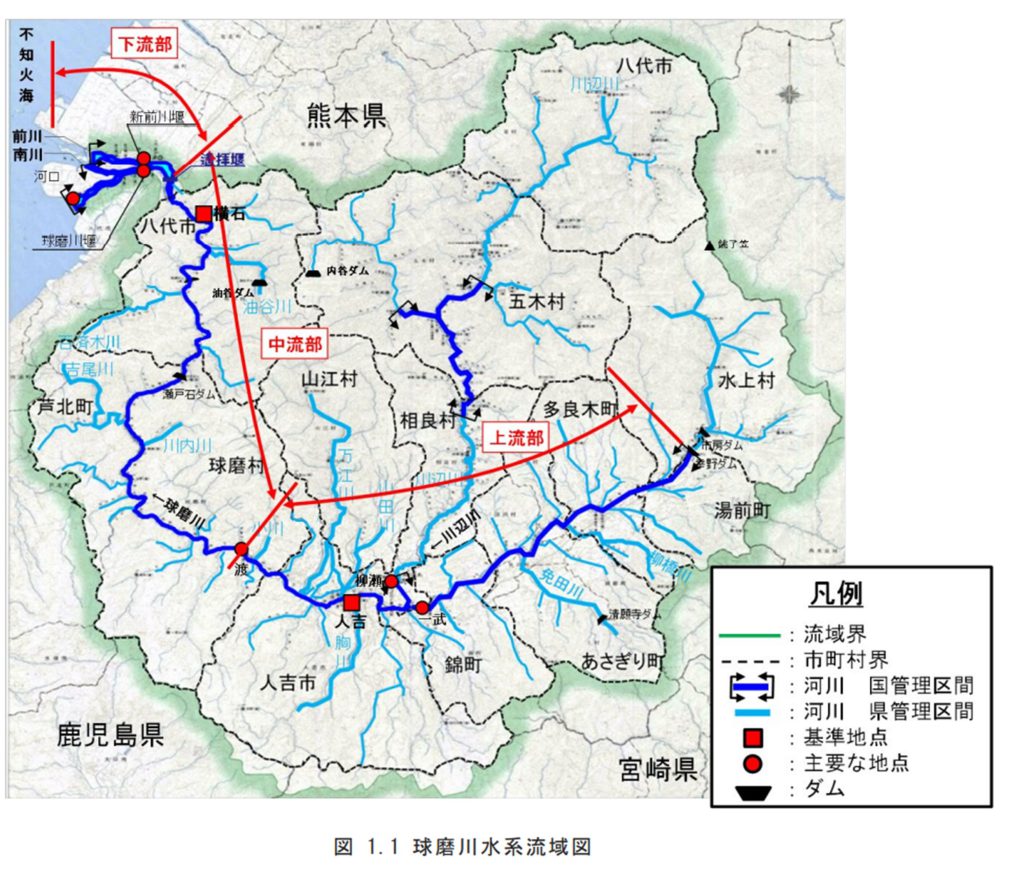

球磨川は下図の通り、国の管理区間と熊本県の管理区間があります。球磨川本川は河口部から上流の幸野ダム(市房ダムのすぐ下流)までは国の管理区間です。

支川は川辺川の五木村~相良村(川辺川ダムの予定地)は国の管理区間ですが、それ以外は県の管理区間です。

国と県のそれぞれの管理区間の河川整備計画の原案は次のURLで見ることができます。

<国管理区間>

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/river/kasenseibi/kuma_seibikeikaku_genan.pdf

<県管理区間>

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/175952.pdf

そして、国管理区間の原案についての意見は国に、県管理区間の原案についての意見は県に言わなければなりません。

意見を意見書提出様式 に記入してください。意見書の送付先は次の通りです。

国管理区間に対する意見: 〒866-0831熊本県八代市萩原町1丁目708-2 国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所調査課 宛

県管理区間に対する意見: 〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県土木部河川港湾局河川課 宛

今回の河川整備計画原案の基本的な問題(1)流水型川辺川ダムの建設

今回の河川整備計画原案の基本的な問題点の第一は長年、流域住民をはじめ、多くの人々が反対し続けてきた川辺川ダム建設事業が流水型ダムという衣をまとって動き出すことです。

川辺川ダムのことは<国管理区間>の原案の103ページに書かれています。

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/river/kasenseibi/kuma_seibikeikaku_genan.pdf

これから2700億円という巨額の公費を投じて、2035年度完成予定で、川辺川ダムの建設が進められることになっています。

川辺川ダムは球磨川水系の自然を大きく損なうものですので、反対運動の高まりで一時は中止されたのですが、2020年水害で復活してきました。何としても中止させなければなりません。

今回の河川整備計画原案の基本的な問題(2)遊水地の整備による先祖代々の土地、現在のコミュニティの喪失

本川では人吉市、球磨村で計約90世帯の移転が必要な遊水地が計画されています。(遊水地「90世帯移転」住民困惑「自宅再建したのに」(読売新聞2022/03/22 05:00 )https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220322-OYTNT50010/

本川の遊水地のことは<国管理区間>の原案の103ページに書かれています。

先祖代々の土地、現在のコミュニティを喪失させる遊水地は安易につくるべきものではありません。

今回の河川整備計画原案の基本的な問題(3)市房ダム再開発

既設の市房ダムの再開発が今回の河川整備計画原案に盛り込まれています。(<国管理区間>の原案の104ページに書かれています。)

市房ダムは県が管理しているダムですが、国土交通省が大規模な改造(再開発)を行うとしています。

2016年にも大規模な改造が検討されたことがありますが(http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/activity/kaisaisiryo/20160119shiryou3.pdf)、今回の再開発事業の内容、費用はまだ決まっていません。

市房ダムについて思い出されるのは2020年7月洪水で洪水調節機能を失って、緊急放流に近い状態に陥ったことです。(「昨夏の球磨川豪雨で緊急放流寸前だった市房ダム」https://yamba-net.org/55341/ )

このことを踏まえれば、市房ダムは再開発ではなく、撤去を検討すべきだと思います。

今回の球磨川水系河川整備計画原案に対して多くの方が意見を提出することを期待します。

球磨川流域治水プロジェクトの更新【令和4年3月31日】

カテゴリー:

国土交通省八代河川国道事務所のホームページhttp://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/r0207_ryuikitisui_gouukensho/index.html

に球磨川流域治水プロジェクトの更新【令和4年3月31日】が掲載されましたので、その情報をお伝えします。

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/news/r3/news_20220331.pdf

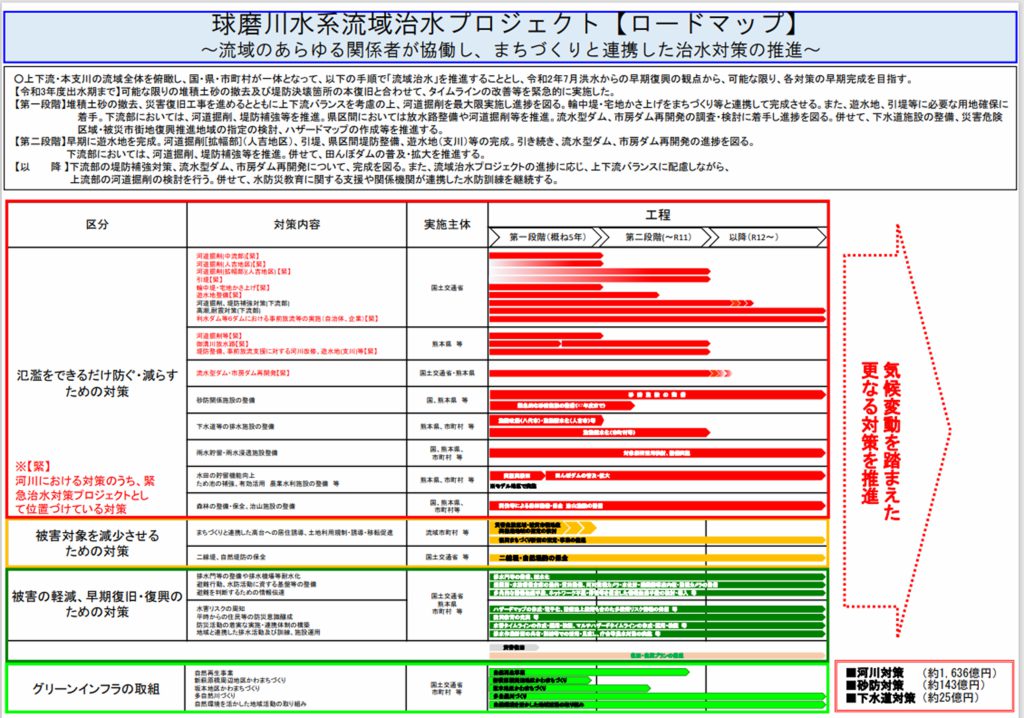

その内容の主なものは最近の新聞等で報道されたものですが、球磨川で2020年水害への対策として各種の治水対策が実施されていくことが記されています。

そのロードマップを下記に掲載します。

河道掘削、堤防補強などの河道対策の他に、遊水池整備、市房ダム再開発、流水型ダム(川辺川ダム)の整備など、治水対策として考えられるものがほとんど全部盛り込まれているような印象を受けます。

その対策費用は下記のロードマップに河川対策約1636億円と記されていますが、すでにお知らせしたようにこれには流水型ダムの費用は含まれていません。

流水型ダムの費用を八代河川国道事務所にあらためて問い合わせたところ、令和3年度 第3回 球磨川水系学識者懇談会 令和 4年 2月17日開催の資料

の64ページに「流水型ダムの残事業費2700億円」が記されているとのことでした。

したがって、上述の1636億円と合わせると、これから球磨川には4336億円という凄まじい超巨額の公費が投じられていくことになります。

すでにお伝えしたように、それによって、球磨川の洪水防御が短期間に達成されるのではなく、2035年度以降の話ですし、さらに流水型ダムができても、17%の範囲は氾濫の危険性が残ります。

そして、流水型ダムの建設による球磨川の自然への影響など、球磨川流域治水プロジェクトには懸念されることが多々あります。

今回示された球磨川流域治水プロジェクトで本当によいのか、市民が参加した公開討論会で徹底した議論を行うべきだと思います。

川辺川ダムについての新聞記事

川辺川ダムについての新聞記事がありましたので、参考までに掲載します。

球磨川流域では川辺川ダム反対の運動が進められています。球磨川の自然を壊す川辺川ダムを何としても中止させたいです。

(いちからわかる!)熊本県の川辺川にダムができるんだね

(朝日新聞2022年1月20日 5時00分)

球磨川治水の河川整備計画 人吉「50年に1度」対応 30年間の目標

12月13日に球磨川水系河川整備計画についての学識者懇談会が開かれました。その記事を掲載します。

河川整備計画案の目標流量は、人吉市の人吉地点で50年に1度の降雨時の毎秒7600㎥、八代市の横石地点で80年に1度の毎秒1万1200㎥となっています。

球磨川水系河川整備計画案は http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/bousai/gouukensho/gakusikikon/211213shiryou4.pdf に掲載されています。

なお、球磨川水系河川整備基本方針案の目標流量(基本高水流量)は人吉地点8200㎥/秒、横石地点1万1500㎥/秒です。https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai116kai/05_shiryou3_kumagawa_honbunsinkyu.pdf

いずれにせよ、流水型川辺川ダムの建設に向けて動こうとしていますが、何とかストップしたいものです。

球磨川治水、命と環境どう守る 「新たな流水型ダム」議論本格化

(西日本新聞2021/12/14 11:32)https://www.nishinippon.co.jp/item/n/846667/

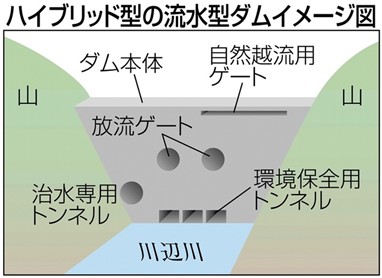

球磨川の治水策を巡り、支流川辺川への「新たな流水型ダム」整備の議論が本格化している。課題は、蒲島郁夫知事が提示した「命と環境の両立」。13日の学識者懇談会(委員長・小松利光九州大名誉教授)で、国は具体案を示さなかったが、終了後の記者会見で小松委員長が私案を披露した。川の環境を再現した環境保全用トンネルを備えた「ハイブリッド型」だ。

流水型ダムは平時は水をためず、洪水時にだけ貯留する。この日の懇談会で国土交通省九州地方整備局は、今後30年間の球磨川整備の目標となる計画の骨子案を学識者に提示。流水型ダムの位置は旧川辺川ダム計画と同じ相良村とし、総貯水容量を約1億3千万トンと明記した。

完成すれば治水専用では国内最大。国、県、流域自治体でつくる流域治水協議会がまとめた流域治水プロジェクトには、可動式ゲートを設置して流量を調節する案が盛り込まれているが、現在はまだ調査・検討の段階だ。

一方、小松氏は「純粋な流水型ダムは環境に優しいが、自然放流方式で治水効率が悪く大型ダムには向かない」と指摘。「短所を補うには通常時は流水型、洪水時は貯留型のように人がゲートを操作する『ハイブリッド型』が適している」と提案する。

小松氏提案のハイブリッド型は、役割の異なる複数の可動式ゲートを備え、平時、中小洪水、大洪水の3パターンで使い分ける。ダム本体最下部の環境保全用トンネルは、川底に自然石を配し、太陽光代わりの照明を設置して自然環境を再現。ダムの上流と下流の河床を連続させ、魚の往来を妨げない構造を想定する。

環境保全用の脇には、中小洪水時に「流水型」の放流口となる治水専用トンネルを設置。大洪水時には環境保全、治水専用の両ゲートを閉じ、一時的に「貯留型」の治水機能を持たせ、放流ゲートで洪水調節を行う。計画を越える洪水の場合には自然に越流するゲートも設ける。

小松氏は「安全安心と豊かな川の恵みを守るため、知恵を絞りたい」と述べた。 (古川努)

球磨川治水の河川整備計画 人吉「50年に1度」対応 30年間の目標

球磨川水系の河川整備計画について議論した学識者懇談会の会合=13日、熊本市中央区

球磨川水系の河川整備計画について議論した学識者懇談会の会合=13日、熊本市中央区

国土交通省は13日、昨年7月豪雨で甚大な被害が出た球磨川水系で策定する河川整備計画について、熊本県人吉市の基準点で「50年に1度」、八代市で「80年に1度」の大雨を安全に流せる治水対策とする目標を示した。支流の川辺川への流水型ダム建設が柱で、計画期間はおおむね30年。

今回の整備計画が完了しても、「数百年に1度」とされる7月豪雨と同規模の洪水では被害を完全には防げない。ただ、人吉市付近では堤防からの越水を、球磨村など中流域では家屋の浸水被害を防げるとしている。熊本市中央区で開いた球磨川水系の学識者懇談会の会合で説明した。

整備計画は、現在見直しを進めている長期的な河川整備基本方針に沿って当面の対策を具体化するもの。基本方針では、人吉市で80年に1度、八代市で100年に1度の大雨を想定している。

整備計画策定に当たっては気候変動を加味。降雨量を従来の1・1倍にして計算した。対策の目標とする流量は、人吉市の人吉地点で50年に1度の降雨時の毎秒7600トン、八代市の横石地点では80年に1度の毎秒1万1200トンとする。

整備計画に位置付ける新たなダムは、普段は水をためない流水型。旧川辺川ダム計画と同じ相良村四浦に本体の高さ107・5メートル、総貯水容量約1億3千万トンの同規模で建設する。

計画にはほかに、遊水地や河道掘削など今年3月に国や県がまとめた「流域治水プロジェクト」の対策を盛り込む。目標達成のため、新たに人吉市やその上流での河道拡幅や堤防整備なども追加。川下りやアユの生育など、河川の利用や環境との両立も図るとしている。(内田裕之)

川辺川ダム新方針 住民不安払拭できるのか

蒲島郁夫・熊本県知事と国交省九州地方整備局の藤巻浩之局長が12月7日に五木村と相良村を訪問して新しい川辺川ダム計画の概要を説明しました。

従前の川辺川ダム計画が治水専用の流水型ダムになるということだけですから、環境に大きな影響を与える川辺川ダムの問題が解消されるわけではありません。

蒲島知事が川辺川ダムを推進する自己弁明のために両村を訪問する行動であると見るべきです。

この流水型ダム計画について熊本日日新聞の12月9日の論説が下記の通り、問題を提起しています。

流水型ダムであるから、環境にやさしいというのは、蒲島郁夫熊本県知事が振りまいた幻想でしかありません。

球磨川の真の治水対策にもなりません。この論説が述べる通り、球磨川で進めるべき治水対策について議論をしっかり積み重ねていくことが必要です。

下記の日テレNewsでは、五木村の村長や議員から「ダムの影響が分からない状況では容認できない」との声が出たことが報じられています。

国は流水型ダムの整備期間や完成時期を示していませんが、今年3月に策定した球磨川水系の治水対策の全体構想では、完成時期を「2030年以降」としていますので、先行きはまだわかりません。

川辺川ダム新方針 住民不安払拭できるのか

(熊本日日新聞 2021年12月09日 07:0)0) https://kumanichi.com/articles/492602

国土交通省が7日、球磨川支流の川辺川に計画する流水型ダムの概要を発表した。相良村四浦の旧川辺川ダム計画予定地に、旧計画と同規模のダムを建設する方針だ。完成すれば総貯水容量で国内最大の治水ダムとなる。

ダムの規模が明らかになったことで、計画は一歩前進した。今後は建設の是非や環境への影響について、より活発な議論が交わされることになろう。国とダム建設を要請した県は、住民の不安や疑問に真摯[しんし]に向き合い、情報を積極的に開示するべきだ。

新たなダムは、高さ107・5メートル、総貯水容量約1億3千万トン。構造は「アーチ式」から、ダム本体の重量で水圧を支える「重力式」に変更する。治水専用のため、多目的ダムだった旧計画より大きな洪水調節能力を備えることになる。

昨年7月の豪雨は、球磨川流域だけで50人が亡くなるなど甚大な被害をもたらした。国交省が最大限の治水効果を狙い、旧計画の規模を維持するとしたのもそのためだ。ただ、新たなダムに流水型という構造を採用する点に関しては、その規模も念頭に置いて妥当性を議論する必要がある。

水を常時ためる貯留型の旧計画とは異なり、流水型ダムには普段は水をためない。川底付近のダム本体に設けた穴から水を流し、洪水時だけ水をためる仕組みだ。そのため、流水型は貯留型に比べ、環境への負荷が小さいとされる。

しかし、国内の流水型ダムはいずれも規模が小さい。国内最大の流水型ダムとして建設中の足羽川[あすわがわ]ダム(福井県)も、総貯水容量は約2870万トンだ。川辺川新ダムの総貯水容量はその約4・5倍。巨大な流水型ダムは前例がなく、環境への影響は未知数と言わざるを得ない。

流水型という構造が、建設予定地や水没予定地を抱える相良村や五木村の村づくりの足かせとなる可能性もある。普段は水に漬からない土地をどう利用するのか。穴あき構造はアユをはじめとする魚の遡上[そじょう]などにどんな影響を及ぼすのか。土砂の堆積はどの程度生じるのか。住民が抱く疑問や不安に丁寧に答えない限り、「日本一の清流」を守りたいとする住民の不安は払拭[ふっしょく]できまい。

長年、ダムに翻弄[ほんろう]された五木村の振興策も道筋は見えていない。住民約500世帯が村内外に移転するなど人口減少が加速し、村の人口は千人を切った。「国や県に振り回され、疲弊する一方だ」という村民の思いは重く、合意形成は容易ではなかろう。

国交省は週明けにも有識者委員会の会合を開き、新ダム建設の法的根拠となる球磨川水系の河川整備計画の議論を本格化する予定だ。ダムは緊急放流という不安要素も併せ持つ。雨がどの程度降ったら緊急放流が必要となり、その際にダム管理者はどう対応するのか。協議の場では、ダム建設が住民にとってマイナスになるケースも明示し、住民の理解が深まるまで議論を重ねてもらいたい。

国内最大の治水ダム・地元には不安【熊本】

(日テレNews 2021.12.8 19:49) https://www.news24.jp/nnn/news100cfpc2wh0gr5e3kk2.html

熊本豪雨で氾濫した球磨川の流域治水対策が動き出す。国が表明したのは国内最大の流水型ダムを設置する方針だ。

熊本県の蒲島知事は8日「住民と確認しながら整備を進める仕組みを構築したい」と述べた。

建設方針が示されたゲート付き流水型ダムは、2020年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川流域の治水対策の柱として掲げられている。

建設場所はこれまでの計画と同じ相良村で、高さ107.5m、総貯水量1億3000万t、完成すれば国内最大級の治水専用ダムとなる。

国と県は7日、水没予定地を含む五木村と建設予定地の相良村を訪れ、ダムの方針について説明。

五木村の村長や議員からは「ダムの影響が分からない状況では容認できない」、「洪水調節については一定の理解はできるが、住民に

不安がある」などの声が上がった。

蒲島知事は今後も村の振興を支援するととに、地元に理解を得られるよう説明を続ける方針。