川辺川ダムの情報

新ダム、従来計画地に 川辺川流水型で国方針

蒲島郁夫・熊本県知事と国交省九州地方整備局の藤巻浩之局長が12月7日に五木村と相良村を訪問して新しい川辺川ダム計画の概要を説明するということで、ダム計画の概要が新聞に掲載されましたので、その記事を掲載します。

従前の川辺川ダム計画が治水専用の流水型ダムになるということだけですから、環境にやさしいとは思われません。

新ダム、従来計画地に 川辺川流水型で国方針

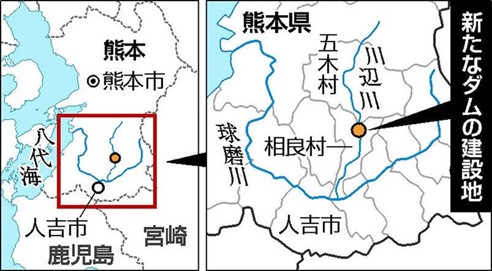

昨年7月の熊本豪雨災害を受け、国土交通省が球磨川支流の川辺川に計画する治水専用の流水型ダムについて、建設場所を従来の川辺川ダム計画と同じ熊本県相良村四浦の峡谷とする方針を固めたことが3日、関係者への取材で分かった。上流にある五木村に大きな影響が及ぶため、蒲島郁夫知事と国交省九州地方整備局の藤巻浩之局長が7日、両村を訪問して新ダム計画の概要を説明する。

複数の関係者によると、新たな流水型ダムの規模は地形などの条件から川辺川ダム(高さ107・5メートル、総貯水容量1億3300万トン)と同程度とする方向で検討中。完成すれば、治水専用ダムとしては建設中を含めて国内最大級となる。

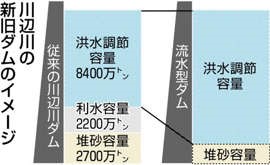

従来の川辺川ダムは貯水型の多目的ダムで、容量のうち梅雨から夏場の大雨に備える洪水調節用に8400万トン、農業や発電の利水用に2200万トン、土砂の堆積に2700万トンを割り当てる計画だった。

新たなダムは治水専用で、不要になった利水容量を洪水調節に使える。平時は川の流れをせき止めないため堆砂容量も少なくて済み、川辺川ダムと同程度の規模でもより大きな治水能力を持つ。

国は、従来の建設予定地が「地質や集水面積の大きさから適切な場所」(学識者懇談会)なのに加え、既に道路などの関連工事も進み、工期の短縮や費用の圧縮にもつながるとみている。

ただ、地元の五木村と相良村は長年ダム問題に翻弄[ほんろう]され、特に水没予定地を抱える五木村は川辺川ダム計画が事実上中止になって以降、「ダムなしの村づくり」を進めてきた経緯がある。このため県と九州地方整備局は再びダム計画を進めるに当たり、まずトップが足を運んで直接理解を求める必要があると判断した。

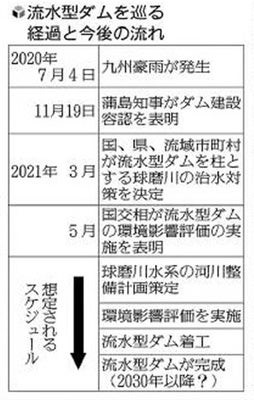

蒲島知事は球磨川の大水害を受けて2020年11月、環境負荷が少ないとされる流水型ダムの建設容認を表明。08年に川辺川ダム計画を「白紙撤回」した政治判断を転換した。その後、国や県、地元市町村は川辺川の新たなダムを対策の柱とする「流域治水プロジェクト」を今年3月に策定した。(流水型ダム取材班)

川辺川の流水型ダム、従来計画地に

(読売新聞2021/12/04 15:00)https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20211204-OYTNT50073/

昨年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県・球磨川流域の治水対策として、支流の川辺川で検討している流水型ダムについて、国土交通省が従来の川辺川ダム計画の予定地(相良村)に、同程度の規模で建設する方針を固めたことが分かった。同省九州地方整備局の藤巻浩之局長と蒲島郁夫知事が7日、相良村と、水没予定地となる五木村を訪問して伝達する。

昨年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県・球磨川流域の治水対策として、支流の川辺川で検討している流水型ダムについて、国土交通省が従来の川辺川ダム計画の予定地(相良村)に、同程度の規模で建設する方針を固めたことが分かった。同省九州地方整備局の藤巻浩之局長と蒲島郁夫知事が7日、相良村と、水没予定地となる五木村を訪問して伝達する。

関係者によると、ダム建設に適した地形であることや、既に用地買収や道路などの関連工事が進んでいることを踏まえた。ダムの規模は、従来の川辺川ダム(高さ107・5メートル、総貯水量1億3300万トン)と同程度とする方向だ。

従来は治水と利水を目的とした多目的ダムで、治水分の洪水調節容量と利水分で計1億600万トンを備える計画だった。新たなダムは治水専用となることから、球磨川流域の自治体首長からは利水分も有効活用して治水効果を高めるべきだとの意見が出ていた。

川辺川ダム計画は旧建設省が1966年に発表。相良、五木両村の水没予定地からは500世帯以上が移転した。2008年に蒲島知事が白紙撤回を表明し、「脱ダム」を掲げる民主党政権が09年に中止したが、九州豪雨を受け、国、県、流域市町村は今年3月、流水型ダムを柱とする治水対策をまとめていた。

熊本・川辺川ダム容認1年 焦る住民 治水・鉄道復旧、見通せず

蒲島郁夫・熊本県知事が川辺川ダム建設を容認すると表明してから1年経ちますが、着工や完成時期は今も見通せず、遊水地などダム以外の治水対策の詳細も決まっていません。

球磨川の治水対策がはっきりしない現状についての記事を掲載します。川辺川ダム案がほかの有効な治水対策に代わること強く期待します。

熊本・川辺川ダム容認1年 焦る住民 治水・鉄道復旧、見通せず

(毎日新聞 2021/11/22 大阪朝刊) https://mainichi.jp/articles/20211122/ddn/041/040/011000c

2020年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川の治水対策として、蒲島郁夫知事が支流の川辺川でのダム建設を容認すると表明してから19日で1年がたった。ただ、着工や完成時期は今も見通せず、遊水地などダム以外の治水対策の詳細も決まっていない。治水対策がはっきりしない中、球磨川沿いを走るJR肥薩線の復旧も手つかずのままで、住民は不安を募らせている。

球磨川や支流の氾濫で全家屋の約3割が全半壊した球磨村。豪雨から1年4カ月がたった今月、球磨川沿いにある村北部の神瀬(こうのせ)地区を訪れると、被災家屋の解体が進み更地が目立つ。上蔀(うわしとみ)修さん(65)も水没した平屋を6月に解体した。今は仮設住宅で暮らすがいつ戻れるか分からず焦りを隠せない。「ダムの完成まで何年かかるのか、国からも県からも説明はない。宅地のかさ上げも進まず、生活再建の見通しが立たない」

蒲島知事は08年、地元の反対などを理由に川辺川のダム計画を「白紙撤回」したが、九州豪雨を受けて姿勢を転換。20年11月19日、一般的な貯水型のダムよりも環境への影響が小さいとされる流水型でのダム建設を容認する考えを県議会で表明した。21年3月には国や県が、ダムを軸に遊水地の整備や宅地のかさ上げなど複数の対策を組み合わせた球磨川水系の「流域治水プロジェクト」を公表した。だが、着工時期のめどすら立っていないのが現状だ。

一方、国土交通省は9月、流域治水プロジェクトで示した全ての対策を講じても、20年豪雨と同規模の洪水があった場合には人吉市西部や球磨村などの中下流域で、ピーク時の水位が安全に水を流せる「計画高水位」を超えるとの想定を提示。「ダムができても被災する恐れがあるのか」。住民に大きな動揺が広がった。

過疎化に拍車がかかる事態も懸念される。豪雨直前に3510人いた球磨村の人口は、21年11月には256人減の3254人と7・3%減少。村の担当者は「特に若い世代の流出は村の衰退に直結する」と嘆く。

担当者の懸念の理由の一つが、熊本県八代市と鹿児島県霧島市を結ぶJR肥薩線のうち、運休している八代―吉松(鹿児島県湧水町)間86・8キロの復旧の見通しが立っていないことだ。

肥薩線は豪雨前から八代―人吉間だけでも年約6億円の赤字が出ており、JR九州は鉄道での復旧を目指すかどうかすら明らかにしていない。「本当に復旧する日は来るのだろうか」。球磨村の那良口(ならぐち)駅で、名誉駅長として清掃を続ける近隣住民の林エミ子さん(73)は、雑草に覆われた線路を不安げに見つめた。【城島勇人】

球磨川流域の持続的発展目指す 熊本県立大の研究プロジェクト始動(流水型川辺川ダムの推進)

昨年7月の熊本豪雨で被災した球磨川流域をフィールドに、「流域治水」の技術を全国に先駆けて確立するためのプロジェクトが熊本県立大を拠点に始動したという記事をお送りします。

しかし、このプロジェクトが目指しているのは、流水型川辺川ダムの推進も含めたものですから、このプロジェクトをとても評価することはできません。

新たなダムを造らずに、自然豊かな川を残す治水対策を確立することこそ、私たちが目指すべきことです。

球磨川流域の持続的発展目指す 熊本県立大の研究プロジェクト始動

昨年7月の熊本豪雨で被災した球磨川流域をフィールドに、気候変動時代の防災・減災のキーワードでもある「流域治水」の技術を全国に先駆けて確立し、真の復興への課題を産官学民の連携で解決していく-。10年間で研究費最大20億円を見込む壮大なプロジェクトが、熊本県立大を拠点に始動した。17日の発表で、プロジェクトリーダーの島谷幸宏・県立大特別教授は「治水という投資を地域の持続的発展につなげたい」と意気込みを語った。

プロジェクト名は「『流域治水を核とした復興を起点とする持続社会』地域共創拠点」。水害への安全・安心▽豊かな環境と恵みのある暮らし▽若者が残り集う地域▽多世代による緑の流域治水の達成-の四つの「目標となる未来」を定め、地域課題の解決に挑む。

島谷氏のチームは、安全と環境保全の両立に向けて県が提唱する「緑の流域治水」の技術を開発。雨水を浸透させる「雨庭」や田んぼダムなど「洪水をゆっくり流す」技術などの開発を進め、氾濫流を防いだり受け流したりする小型の堤防などの研究や対象地の選定も進める。

熊本大の皆川朋子准教授のチームは、環境再生や生物多様性を高める技術を検討。球磨川の県営市房ダム下流の水質改善や、「新たな流水型ダム」の整備が検討されている支流川辺川の環境保全なども柱に据える。肥後銀行系のシンクタンク「地方経済総合研究所」の宮中修部門長のチームは産業連携を担う団体を設立し、「3年目以降、毎年1件の産業創生」を目標に掲げる。デジタル技術を活用した減災や、学びの場創出を目指すチームもある。

県立大の白石隆理事長は「極めて具体的なネットワークができた」、蒲島郁夫知事は「創造的復興を強力に推進するエンジンとなる」とそれぞれ評価。肥後銀行の笠原慶久頭取は「地域の自然と歴史、文化資本を経済資本に転換する地域経済循環モデルを構築したい」と述べた。 (古川努)

川辺川ダム 着工の時期は見えず 被災地の現在地は?

2020年7月の球磨川豪雨から1年4カ月経ちました。川辺川ダムに関する読売新聞の記事と熊本放送の放映内容を掲載します。

新たなダムが必要だという印象を与えるものになっていますが、ダムの完成予定は10年以上先のことであり、ダムが前提では将来の生活設計がままになりません。

ダム無しの治水対策の道を目指すべきだと思います。

川辺川ダム完成遠く 建設容認1年…被災住民「戻れない」

(読売新聞2021/11/18 05:00) https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20211118-OYTNT50009/

国「30年以降か」かさ上げ不安も

昨年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県・球磨川の治水対策として、蒲島郁夫知事が支流・川辺川でのダム建設容認を表明してから19日で1年。国は従来の 川辺川ダム の計画を変更し、流水型ダムの建設を検討しているが、完成時期は明示されていない。水害のリスクが残る被災地では、多くの住民が自宅再建に二の足を踏み、戻った人も地域の復興を見通せずにいる。(前田敏宏、有馬友則)

水害の不安がぬぐえず、高台の宅地へ移転を検討している淋さん(11日、熊本県球磨村一勝地で)=中山浩次撮影

水害の不安がぬぐえず、高台の宅地へ移転を検討している淋さん(11日、熊本県球磨村一勝地で)=中山浩次撮影

「新たな治水対策に納得できなければ、安心して住めない」。球磨村一勝地 淋(そそぎ) 地区で被災した淋剛さん(84)は険しい表情を浮かべる。昨年の豪雨では木造平屋の自宅が濁流にのまれて全壊し、妻ハツ子さん(82)と仮設住宅で暮らす。

中学卒業後は球磨川で渡し舟の船頭として働いた。村での生活は洪水との闘いの連続だった。1965年の大洪水で自宅が流失。地区内に再建したが、地区はその後も水害に見舞われた。

2006~08年度には地区全体が約3メートルかさ上げされたが、昨年の豪雨は過去の水害の規模を上回った。同じ場所に住み続けたいとの思いはあるが、「また水害に遭うのでは」との不安は消えない。

国や県などは3月、流水型ダムを柱に、宅地のかさ上げや遊水地整備など様々な対策を組み合わせる「流域治水」を打ち出した。

ただ、国はダムの完成が2030年以降になる可能性を示しており、ダムが完成するまでの安全性に関して住民から不満の声が上がる。淋地区で計画されている「かさ上げ高」はダム完成を前提に1~2メートルとなっているが、昨年の豪雨では3~4メートル浸水した。

「洪水さえなければ、自然が豊かで素晴らしい古里なのに……」。淋さんは両親の墓がある土地から、高台に整備される宅地への移転を検討している。

「ダム待てない」 人吉市中心部の紺屋町では、全域の約500棟が被災した。町内会長の渕木精二さん(80)の自宅も約5メートル浸水したが、「生まれ育った場所を離れられない」と修理した自宅に2月に戻り、妻、次男と3人で暮らす。

町内では被災した建物の約半数が解体され、その大半が更地のままだ。地元の復興が進まない現状を実感する日々。「水害の危険性がある場所に住民は戻ってこない」と肩を落とす。

市は10月に中心部の活性化策を盛り込んだ「復興まちづくり計画」を策定したが、ダムの完成までは、九州豪雨レベルの雨量で川の水が堤防を越える「 越水(えっすい) 」の危険性が続く。「住民の安全や町の復興を考えれば、ダムを待っていられない。すぐにできる対策で地域の安全度を高めてほしい」と渕木さんは訴える。

「ダム建設容認」の表明から1年となるのを前に、蒲島郁夫知事が読売新聞の取材に応じ、ダム完成までの被災地の水害リスク軽減について「情報伝達の強化や避難路の整備にも取り組み、ハード、ソフト両面で安全度を高めていく」と強調した。

国土交通省は現在、河川法に基づき、流水型ダムを盛り込んだ河川整備計画を策定している。5月には国交相が環境影響評価(環境アセスメント)の実施を表明し、ダムの建設に向けて手続きは進んでいるが、完成までにはまだ10年程度かかる見通しだ。

入居期間が原則2年の仮設住宅を巡っては、被災者から継続利用の要望が出されている。知事は「(自宅があった土地の)かさ上げなどが十分なのか確かめたい気持ちもあると思う。弾力的な運用を国に要望したい」との考えを示した。また、一部の町村が補助制度を設け、被災した地域からの住民の移転を促進している点にも言及。「市町村と一緒になって国に制度の創設・拡充を要望し、県としても必要な支援策を検討したい」と述べた。(内村大作)2

川辺川ダム 国が1966年に計画を発表したが、蒲島郁夫知事が2008年に白紙撤回を表明し、「脱ダム」を掲げた民主党政権が09年に中止を決めた。20年7月の九州豪雨を受け、知事は同年11月に一転して建設容認を表明。環境に優しいとされる流水型ダム(穴あきダム)の建設を国に要望した。

7月豪雨ダム建設の決断から1年 着工の時期は見えず 被災地の現在地は?【熊本】

(RKK熊本放送2021/11/18(木) 18:31)信https://news.yahoo.co.jp/articles/c12fa8322800c41ac7170fd6e6e37641b0c8c4c8

(映像あり)

熊本県が、球磨川の治水対策として新たなダム建設を示して一年。

蒲島知事は18日の会見で、その着工時期について記者から問われましたが、明言を避けました。

その一方で、、、

「復旧・復興に向けた取り組みは、着実に進んでいます」(蒲島知事)

河川の堆積土砂撤去など「治水対策」は進んでいると強調しました。

7月豪雨から1年4か月。

球磨川流域に住む人は…

「こういう災害が、二度とあってはいかんとですけんね。やっぱりダムは必要だと思いますけど、やり方ですよね、一番大事なことは」

「実際私の地域の神瀬は、(流域治水)の問題がはっきりしない限り、戻りたくても戻れない人がいるので、早くどうなるかは決まるといいんですけど」

ダム建設を巡る、被災地の現在地は見えないままです。

球磨川治水の基本方針、12月にも変更 国交省、最大流量引き上げる案

去る11月10日(水)に国土交通省の社会資本整備審議会河川分科会の会議がオンラインで開かれ、球磨川水系(熊本県)河川整備基本方針の変更案が認められました。

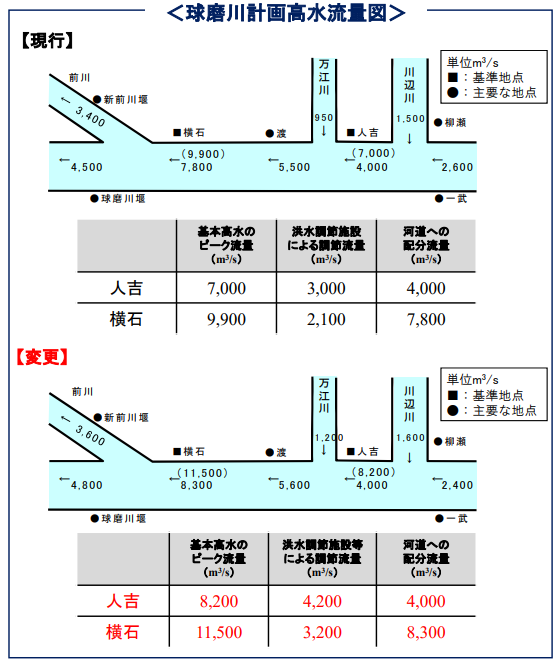

球磨川の基本高水流量が下図の通り、人吉地点は7000㎥/秒から8200㎥/秒に、横石地点は9900㎥/秒から11500㎥/秒に引き上げられました。

西日本新聞の記事をお送りします。

この基本方針の変更は、流水型川辺川ダムの建設を意図したものです。

2020年7月洪水の後は国土交通省は球磨川では流水型川辺川ダムの推進ばかりを考えていますが、しかし、球磨川は、流水型川辺川ダムの建設よりもはるかに優先すべき治水対策、河道掘削等の治水対策があるはずです。

球磨川治水の基本方針、12月にも変更 国交省、最大流量引き上げる案

(西日本新聞2021/11/11 6:00)https://www.nishinippon.co.jp/item/n/830122/

昨年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川水系(熊本県)を巡り、有識者でつくる国土交通省の社会資本整備審議会河川分科会は10日、オンラインで会合を開き、治水策の長期的目標となる河川整備基本方針の変更案を適当と認めた。これを受け、国交省は12月にも基本方針を変更し、具体的な治水策の議論を進める。

この日の会合では、洪水時に想定される最大流量「基本高水」を、人吉市と八代市の基準地点で、それぞれ1.2倍程度に引き上げる案が示された。人吉市は現行の毎秒7000トンから同8200トンに、八代市では同9900トンから同1万1500トンになる。こうした案に、有識者の委員から異論は出なかった。 (御厨尚陽)

球磨川水系河川整備基本方針の変更の概要 国土交通省 水管理・国土保全局 令和3年11月10日

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/bunkakai/dai60kai/pdf/2.pdf

16ページ