川辺川ダムの情報

市民団体が県に共同検証を提案 球磨川洪水 第四橋梁の影響など

11月4日、球磨川流域住民などでつくるグループが熊本県に対して、昨年7月の球磨川豪雨について、被害拡大の要因を共同で検証するよう要望しました。

その記事とニュースを掲載します。

科学的に検証すれば、川辺川ダムが当時、仮にあっても、その効果が小さかったことが明らかになると思います。

市民団体が県に共同検証を提案 球磨川洪水 第四橋梁の影響など

(朝日新聞2021年11月6日 9時30分)

7月豪雨 住民団体が県に共同検証を要望【熊本】

(RKK熊本放送2021/11/4(木) 18:46) https://news.yahoo.co.jp/articles/fc8f1c2430ecc4896e7ac64d0cf262f2c3d52b03

一方で、去年7月の豪雨からは4日で1年4か月です。 球磨川の流域住民などでつくるグループが、被害拡大の要因を共同で検証するよう県に要望しました。 「(7月豪雨で)どんなふうに水がきてどんなふうに命が失われたのか。一緒に現地を歩いて検証していただけると県にも理解していただけるのでは」(清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域群市民の会事務局長 木本雅己さん) 住民団体は、7月豪雨では球磨川と川辺川の合流地点にある「くま川鉄道第4橋梁」に流木などが押し寄せて水をせき止め、橋が流失したのと同時に大量の水が人吉市街地を一気に襲い被害を拡大させたと主張しています。 このほか、当時の住民の避難行動や市房ダムの効果など、これまで住民団体が独自に行ってきた検証を改めて県と共同で進めることも求めました。 共同検証について、県は「検討する」という回答に留めています。

一方で、去年7月の豪雨からは4日で1年4か月です。 球磨川の流域住民などでつくるグループが、被害拡大の要因を共同で検証するよう県に要望しました。 「(7月豪雨で)どんなふうに水がきてどんなふうに命が失われたのか。一緒に現地を歩いて検証していただけると県にも理解していただけるのでは」(清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域群市民の会事務局長 木本雅己さん) 住民団体は、7月豪雨では球磨川と川辺川の合流地点にある「くま川鉄道第4橋梁」に流木などが押し寄せて水をせき止め、橋が流失したのと同時に大量の水が人吉市街地を一気に襲い被害を拡大させたと主張しています。 このほか、当時の住民の避難行動や市房ダムの効果など、これまで住民団体が独自に行ってきた検証を改めて県と共同で進めることも求めました。 共同検証について、県は「検討する」という回答に留めています。

流水ダム想定、方針まとまる 国交省、球磨川治水で 河川整備基本方針の審議終了

10月11日、国土交通省の社会資本整備審議会小委員会が開かれ、昨年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川水系の長期的な治水対策を定めた新たな河川整備基本方針案をまとめました。その記事をお送りします。

小委員会の審議はこれで終了です。河川整備基本方針は長期的な目標値を定めるものですので、ダム名は書かれませんが、流水型川辺川ダムの建設を前提とした河川整備基本方針が策定されることになりました。

この後は、基本方針をベースにした球磨川水系河川整備計画が策定されます。国交省はこの計画に流水型川辺川ダムの建設を明記することを考えています。

球磨川水系河川整備計画策定のための球磨川水系学識者懇談会は8月 4日に第1回の会議が開かれています。

国交省は約20年間凍結されてきた川辺川ダムの建設を推進するため、急ピッチの動きを示しています。

しかし、昨年7月の熊本豪雨の死者の多くは支川の氾濫で亡くなったのであって、川辺川ダムが仮にあっても、その命を救うことができなかったという調査結果が市民側から出されています。

川辺川ダム反対の声をもっともっと大きくしていきたいものです。

流水ダム想定、方針まとまる 国交省、球磨川治水で

(熊本日日新聞2021/10/12(火) 6:39) https://news.yahoo.co.jp/articles/f0c27ca7c2ddc9e772f9f53aec7831fd1cd9b588

国土交通省の社会資本整備審議会小委員会にオンラインで参加する蒲島郁夫知事(手前から2人目)=11日、県庁

国土交通省の社会資本整備審議会小委員会にオンラインで参加する蒲島郁夫知事(手前から2人目)=11日、県庁

国土交通省の社会資本整備審議会小委員会は11日、昨年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川水系の長期的な治水対策を定めた新たな河川整備基本方針案をまとめた。今年7月に始まった小委の議論は4回で終了。基本方針案は支流・川辺川での流水型ダム建設も想定している。

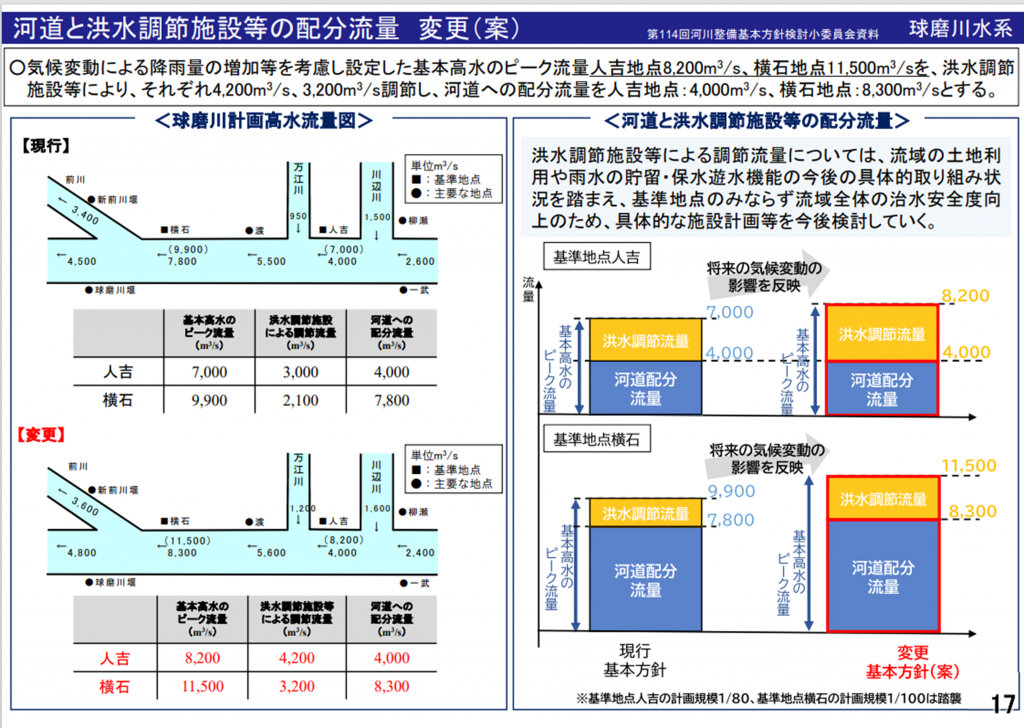

球磨川水系の基本方針は2007年に策定されているが、温暖化に伴う降水量の増加を踏まえ再検討。新たな基本方針案では、洪水の想定最大流量「基本高水ピーク流量」を基準地点の人吉(人吉市)で毎秒7千トンから8200トンに、下流の横石(八代市)では9900トンを1万1500トンにそれぞれ引き上げた。

ただ、昨年7月と同規模の豪雨が降った場合、試算では流水型ダムなどの洪水調節施設が機能しても、多くの区間で安全に水を流せる水位を超える。

そのため、基本方針案は想定を超す洪水に対し、避難などのソフト対策も含め、流域全体で被害の最小化を目指すとした。具体的には、下流の堤防で湾曲部の安全を確保し、自治体による土地利用の規制などを進める。流木や過剰な土砂の流出の抑制、水田に雨水をためる「田んぼダム」の普及も進める。

基本方針案は大きな変更はないとみられ、河川分科会の審議を経て、年内にも決定する見通し。このまま具体的な河川整備計画が策定されれば、流水型ダムなどの治水対策は河川法上の決定となる。小委メンバーの蒲島郁夫知事は「命と清流を守る緑の流域治水の理念をしっかり盛り込んでもらった」と小委の議論を評価した。(隅川俊彦)

球磨川治水、変更案を了承…流水型ダムなど計画策定手続きへ

(読売新聞2021/10/12 07:00)https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20211012-OYTNT50024/

昨年7月の九州豪雨で氾濫した球磨川について、長期的な治水の基本方針を話し合う国土交通省の検討小委員会は11日、ダムなどの洪水調節施設の整備に関する方針変更案を了承した。同省は今後、支流・川辺川に建設する流水型ダムの規模や遊水地の場所などを定める河川整備計画の策定手続きを進める。

変更案では、熊本県人吉市の大雨時の想定最大流量を従来の毎秒7000トンから8200トンに引き上げた。このうち4200トンを流水型ダムや遊水地などで受け止め、残り4000トンを川に流すとした。

ただ、同省は、昨年と同規模の豪雨が発生した場合、同市下流では安全に流せる「計画高水位」を上回るとの検証結果も示している。変更案には利水ダムの活用、住居移転、避難体制の強化など様々な対策を講じる「流域治水」によって被害軽減を図る方針が盛り込まれ、オンラインでの会議に出席した蒲島郁夫知事も理解を示した。

熊本豪雨で氾濫の球磨川巡り「流域治水」申し合わせ 河川整備基本方針の審議終了

(西日本新聞2021/10/12 6:00)https://www.nishinippon.co.jp/item/n/814574/

球磨川が氾濫し、多くの民家などが被害を受けた熊本県人吉市=2020年7月4日(本社ヘリから、撮影・帖地洸平)

球磨川が氾濫し、多くの民家などが被害を受けた熊本県人吉市=2020年7月4日(本社ヘリから、撮影・帖地洸平)

昨年7月の熊本豪雨で氾濫した熊本県・球磨川水系の治水を巡り、国土交通省の社会資本整備審議会の小委員会は11日、オンライン会合を開き、長期目標となる「河川整備基本方針」の変更案の審議を終えた。

国交省はこれまで、洪水時に想定される最大流量「基本高水」を同県人吉市の基準地点で現行の毎秒7000トンから8200トンに、八代市の基準地点で同9900トンから1万1500トンに引き上げる案を提示。八代市の数値は熊本豪雨時の推計最大流量1万2600トンを下回っていたが、会合で委員から異論は出ず、流域全体で被害軽減させる「流域治水」を進めて対応する方針を申し合わせた。

今後は同審議会の河川分科会の審議を経て、国交省が新たな河川整備基本方針に変更し、具体的な治水対策を盛り込む「河川整備計画」の議論を進める。 (御厨尚陽)

第1回 球磨川水系学識者懇談会 議事録(8月 4日)

8月 4日に開かれた第1回 球磨川水系学識者懇談会の議事録が国土交通省九州地方整備局・八代河川国道河川事務所のHPに掲載されました。

この懇談会は球磨川水系河川整備計画についての諮問機関です。

上位計画である球磨川水系河川整備基本方針は現在、国土交通省の社会資本整備審議会小委員会で審議中で、9月29日(水)に基本方針案が示されました。既に掲載したとおりです。

おそらく、次の小委員会で終了となり、球磨川水系河川整備基本方針が策定されることになります。

河川整備基本方針は河川整備計画の上位計画ですので、流水型川辺川ダムは記述されませんが、実質的に流水型川辺川ダムを位置付けるものが策定されつつあります。

そして、球磨川水系河川整備基本方針に続いて、九州地方整備局が基本方針の範囲で球磨川水系河川整備計画を策定することになります。その諮問機関が上述の球磨川水系学識者懇談会です。

国土交通省はこの球磨川水系河川整備計画に流水型川辺川ダムを明記することを考えています。

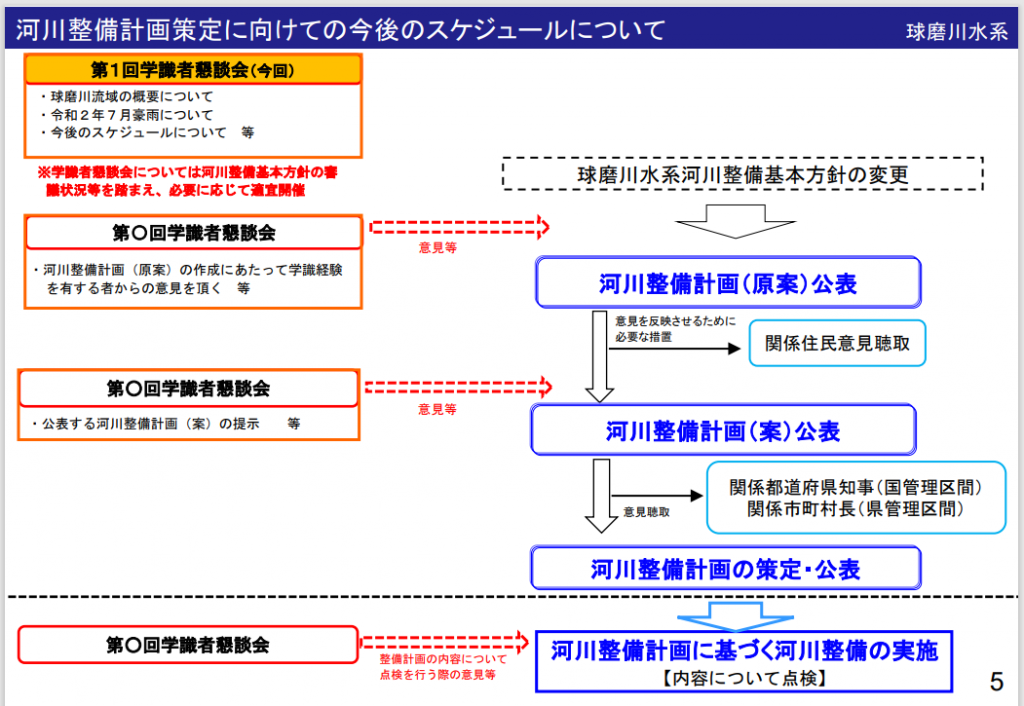

球磨川水系河川整備計画の策定のスケジュールは下記の通りです。

関係住民の意見聴取の手続きもありますので、川辺川ダム反対の声をもっともっと大きくしていきたいものです。

第1回 球磨川水系学識者懇談会 令和 3年 8月 4日開催

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/gakusiki_kondankai/index.html

第1回球磨川水系学識者懇談会 議事録

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/bousai/gouukensho/gijiroku/211001giziroku.pdf

資料4 http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/bousai/gouukensho/gakusikikon/shiryou4.pdf

球磨川水系河川整備基本方針変更案の国土交通省委員会の資料と新聞記事

9月29日(水)に国土交通省で球磨川水系河川整備基本方針の改訂案を検討する社会資本整備審議会小委員会が開かれました。

その記事とニュースを下記に掲載します。

この委員会の資料が国土交通省のHPに掲載されました。下記のURLの通りです。

このうち、特に重要と思われる資料2の8ページと17ページを下記に貼り付けました。

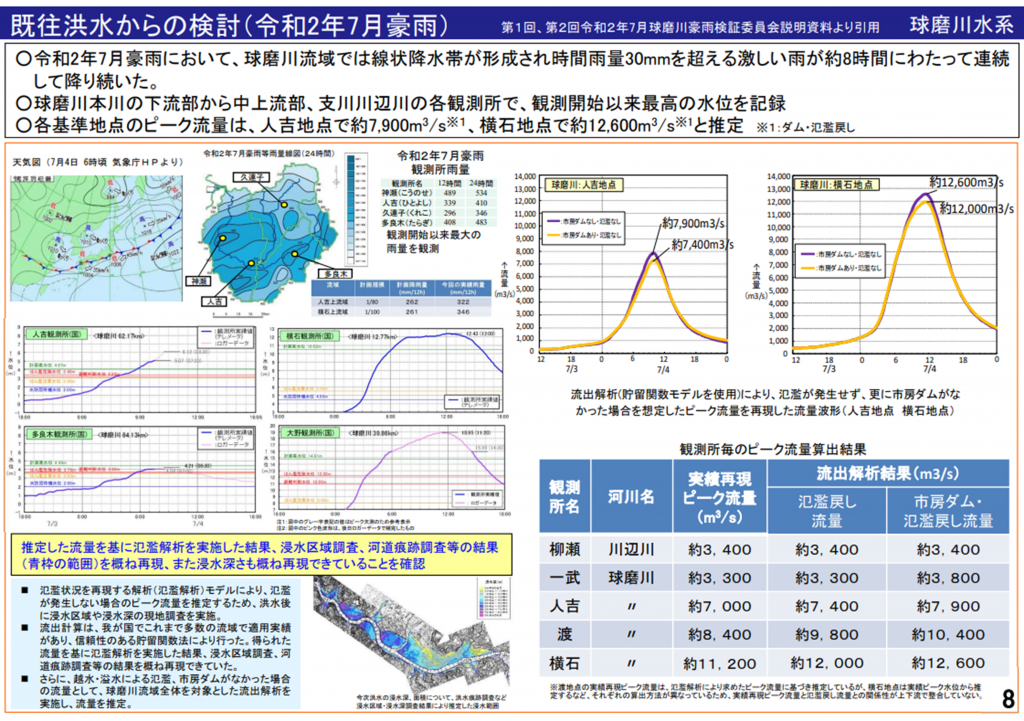

2020年7月洪水の最大流量(市房ダム戻し・氾濫戻し流量)の計算値が人吉7900㎥/秒、横石12600㎥/秒であるのに対して、今回の基本方針案の基本高水流量は人吉8200㎥/秒、横石11500㎥/秒になっています。

人吉は後者が前者を少し上回っていますが、横石は逆転しています。

河川整備基本方針は各水系の長期的な目標を定めるものですから、基本高水流量は近年の実績洪水流量より大きな値に設定するのが普通ですが、横石に関しては実績より小さく、人吉も実績との差がわずかになっています。

私が知っている範囲では、このような河川整備基本方針は他の水系では見たことがありません。

資料2の8ページの2020年7月洪水の最大流量の実績はあくまで計算による推定値ですが、その計算方法にどこまでの科学性があるのかは不明です。

球磨川水系では20余年封印されてきた川辺川ダム事業を復活させるため、国と県が急ピッチの動きを見せていますが、今回の河川整備基本方針の変更はそのことを最大の目的にしているように思えてなりません。

そのために、球磨川水系では理解しがたい河川整備基本方針がつくられようとしていると思われます。

河川整備基本方針は河川整備計画の上位計画ですので、流水型川辺川ダムは記述されませんが、実質的に流水型川辺川ダムを位置付けるものが策定されつつあります。

川辺川ダム反対の声をもっともっと大きくしたいものです。

第115回 河川整備基本方針検討小委員会 配付資料一覧 2021年9月29日(水)

- 議事次第 (PDF:42KB)

- 委員名簿 (PDF:71KB)

- 資料1 河川整備基本方針の変更の考え方について(PDF:4.40MB)

- 資料2 球磨川水系河川整備基本方針の変更について(PDF:27.0MB)

- https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai115kai/04_shiryou2_kumagawa_houshinhenkou.pdf

- 資料3 河川整備基本方針の本文の主な変更点等について(PDF:320KB)

- https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai115kai/04_shiryou2_kumagawa_houshinhenkou.pdf

- 参考資料1 球磨川水系 管内図・流域図(PDF:28.5MB)

- 参考資料2 現行の「球磨川水系河川整備基本方針」(平成19 年5 月策定)(PDF:741KB)

資料2 球磨川水系河川整備基本方針の変更について

「流域全体の多層的な対策で被害の最小化を」 球磨川治水で国交省が骨子案

(熊本日日新聞 2021年09月30日 10:30) https://kumanichi.com/articles/413904

国土交通省の小委員会にオンラインで参加する蒲島郁夫知事(中央)ら=29日、県庁

国土交通省の小委員会にオンラインで参加する蒲島郁夫知事(中央)ら=29日、県庁

昨年7月豪雨で氾濫した熊本県の球磨川水系の治水対策を見直している国土交通省は29日、長期的な治水の方向性を定めた新たな河川整備基本方針の骨子案を示した。7月豪雨での洪水が、新たに想定する最大洪水規模を上回るため、「流域全体での多層的な対策」で被害の最小化を図るとした。

骨子案では、気候変動を加味した想定最大流量「基本高水ピーク流量」を、人吉(人吉市)で現行の毎秒7千トンから8200トンに、下流の横石(八代市)で毎秒9900トンを1万1500トンに引き上げた。ただ、この想定では7月豪雨と同様の雨の場合、ダムなど新たな洪水調節施設を整備しても、多くの区間で安全に水を流せる目安の水位を超えると試算している。

そのため骨子案では、同規模洪水の発生を想定して「流域全体のあらゆる関係者が協働した総合的かつ多層的な治水対策」により被害を最小化すると明記。まちづくりと連携した中流部の宅地かさ上げや、浸水想定区域にある家屋の移転促進などの対策を挙げた。

河川整備に当たっては「清流の保全」の視点も追加し、「地域の宝である清流を積極的に保全する観点から、環境への影響の最小化を目指す」とした。

基本方針案を議論している社会資本整備審議会小委員会で説明した。委員でもある蒲島郁夫知事は「環境などの視点も入り、大変うれしく思った。7月豪雨と同規模の洪水にも流域治水によってしっかり対応していく」と述べた。(内田裕之)

球磨川の治水、あらゆる取り組みを記載へ 国交省が骨子案

(西日本新聞2021/9/30 11:30) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/808335/

昨年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川流域の治水を巡り、国土交通省は29日、有識者の検討委員会をオンラインで開き、長期的目標となる「河川整備基本方針」の変更点をまとめた骨子案を提示した。

骨子案では、気候変動を踏まえ、熊本豪雨と同規模以上の雨を想定。安全性の向上と環境への影響の最小化を両立させるため、あらゆる流域治水の取り組みを多層的に記載する方向性を示した。

委員会では、ダムや河川の整備を進めても、熊本豪雨以上の洪水では安全に流下できる水位を広範囲で超過する、とする同省の試算を前提に検討した。かさ上げや浸水想定区域の高台移転、避難対策も含めて記載する方向で議論は進んだ。

委員からは、ハード防災の限界について「明確に分かるように記述を」との提案や「合意形成の過程を大事にするという視点を入れてはどうか」などの注文のほか、「漁獲量のデータを示して」「森林の貯水機能や能力評価が必要」といった環境分野に関連する意見もあった。臨時委員の蒲島郁夫知事は「『命と清流を守る』ことをきちんと盛り込んでいただいた」と評価した。 (古川努)

球磨川整備基本方針の見直しに向け国が骨子案提示【熊本】

(テレビ熊本2021/9/29(水) 21:00) https://news.yahoo.co.jp/articles/e2616cbf1922295f2595d20a37d71a2961028856

テレビ熊本

去年7月の豪雨で氾濫した球磨川の整備方針の見直しに向けた国の検討委員会が開かれ、基本方針の骨子案が示されました。

リモートで開かれた29日の検討委員会には臨時委員として蒲島知事も出席。 見直しに向けて審議を進めている球磨川の基本方針の骨子案が示され、この中には新たに「あらゆる洪水に対して人命を守り経済被害を最小化すること」や、「地域の宝である清流を積極的に保全する観点から環境への影響の最小化を目指すこと」などが盛り込まれています。

また、洪水時の人吉地点でのピーク流量についてはこれまでの毎秒7000トンから毎秒8200トンに引き上げられています。

蒲島知事は「新しい基本方針のもと、国、流域市町村、住民と一緒になって、命と清流を守る緑の流域治水を進めていきたい」と話しました。

球磨川水系河川整備基本方針の変更案の資料と記事

1週間前の9月6日に開かれた、球磨川水系河川整備基本方針変更に関する国土交通省審議会の資料がようやく国土交通省のホームページに掲載されました。

下記のURLでご覧ください。

また、その関連記事が今日(9月13日)の熊本日日新聞に掲載されましたので、その記事も掲載します。

昨年7月の球磨川大氾濫を受けて球磨川水系河川整備基本方針を変更することになりました。

球磨川水系河川整備基本方針の変更案で想定する洪水規模は下流部では昨年7月豪雨の計算規模を少し下回るものになっています。

河川整備基本方針は長期的な治水計画の目標を設定するものですから、その目標が実績洪水の計算規模を下回るのは例のないことだと思います。

国土交通省は20年間以上休止されていた川辺川ダムを復活させる機会と見て、流水型川辺川ダムの推進に力を注いでいます。

今回の河川整備基本方針の変更はそのことを主たる目的にしているように思います。

しかし、昨年7月の球磨川豪雨における50名の死者のほとんどは中流部より下流の支川の流域に凄まじい集中豪雨があったことによるもので、当時、川辺川ダムが仮にあっても、その命を救うことができなかったと見られています。

下記の国土交通省審議会の資料をよく検討して、その問題点を明らかにしていきましょう。

第114回 河川整備基本方針検討小委員会 配付資料一覧 https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai114kai/index.html

2021年9月6日(月)

議事次第 (PDF:42KB)

委員名簿 (PDF:71KB)

資料1 河川整備基本方針の変更の考え方について(PDF:3.81MB) https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai114kai/03_shiryou1_kangaekata.pdf

資料2 球磨川水系河川整備基本方針の変更について(PDF:32.8MB) https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai114kai/04_shiryou2_kumagawa_houshinhenkou.pdf

参考資料1 球磨川水系 管内図・流域図(PDF:28.5MB)

参考資料2 現行の「球磨川水系河川整備基本方針」(平成19 年5 月策定)(PDF:741KB)

球磨川治水 想定最大流量に波紋広がる 国交省「洪水時、安全に流せぬ区間も」

(熊本日日新聞2021/9/13 06:24) https://nordot.app/809898007313629184?c=62479058578587648

球磨川水系の河川整備基本方針案を検討する小委員会にオンラインで出席する蒲島郁夫知事(中央)=6日、県庁

球磨川水系の河川整備基本方針案を検討する小委員会にオンラインで出席する蒲島郁夫知事(中央)=6日、県庁

球磨川流域に昨年7月豪雨と同等の雨が降れば、全ての対策を講じても安全に水を流せない区間が生じる-。熊本県の球磨川水系の治水対策を検討中の国土交通省は、全国の1級水系でも過去に例がない河川整備基本方針案を示した。従来の国交省の姿勢とは一線を画す案に、関係者の間に波紋が広がった。

「ウソだと思った。大雨をもたらす気候変動の影響が生じている以上、いつかは、とは思っていたが、こんなに早いとは」

今月6日、東京・霞が関。河川整備基本方針案を検討する小委員会の小池俊雄委員長は、会合終了後、国交省が示した案に対する驚きを隠さなかった。

新たな基本方針案は気候変動を加味。洪水時に球磨川に流れる想定最大流量について、人吉(人吉市)で現行の毎秒7千トンを8200トンに、下流の横石(八代市)では毎秒9900トンを1万1500トンに引き上げる。

支流の川辺川で検討中の流水型ダムや遊水地といった洪水調節施設を整備すれば、7月豪雨と同規模の洪水でも堤防は越えない。しかし、人吉より下流の大部分では安全に水を流せる目安となる「計画高水位」は超えてしまい、堤防や護岸が危険な状態になる恐れがある。

国交省河川計画課は「過去のパターンを考慮して設定した雨の降り方に比べ、7月豪雨は降り方に偏りがあり、球磨川中・下流域の雨量が大きく上回ったためだ」と説明する。県幹部は「国交省はダムなどの洪水調節施設によって安全に水を流す目標の設定を“金科玉条”としてきたが、今回、大きく転換した」と受け止める。

小委員会メンバーでもある蒲島郁夫知事は6日の会合後、報道陣に囲まれた。洪水時に安全に流せない方針案を受け入れるのかとの質問に「昨年の豪雨に対応する計画にしないのかという疑問は出てくると思うが、委員会が最大限に努力した結論だ」と答えた。

蒲島知事は7月豪雨を「500年に1度」の異例な事態にたとえ、「千人にテストを作る時、500年に1人の天才のために作れば誰も答えられない。それより、999人の平均に合わせないといけない」。地元知事として方針案に理解を示した。

洪水時に安全に流せない区間が生じる危険性に対し、国交省と県は「被害の最小化を図る」との考えで一致する。リスク情報の提示や避難体制づくりなどのソフト対策を強化し、地元住民を巻き込んだ「流域治水」を推進すると強調する。

しかし、長期的な治水対策の目標が過去の実績に届かない現実は横たわる。「実際に起きた洪水に対応できない目標では住民は安心できない。異常気象が続く中、もっとひどい豪雨の発生も念頭に置くべきではないか」。球磨川流域を地盤とする県議の一人は疑問を口にした。(嶋田昇平、内田裕之、潮崎知博)