川辺川ダムの情報

球磨川治水、想定最大流量1・2倍に 国交省変更案 人吉で毎秒8200トン

9月6日、国土交通省の社会資本整備審議会小委員会が開かれ、球磨川水系の治水の長期目標である河川整備基本方針の案が示され、委員会は受け入れる考えを示しました。

5紙の記事を掲載します。

委員会の配布資料は国交省のHPに近日中に掲載されます。

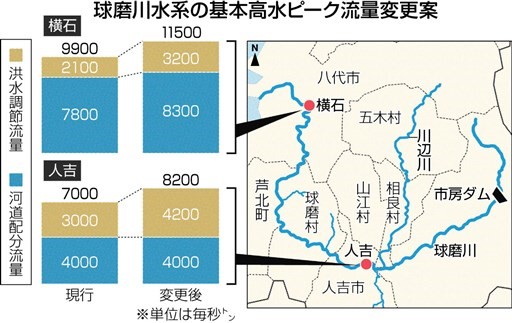

2007年策定の現行の球磨川水系河川整備基本方針では、球磨川上流の人吉市にある基準地点の基本高水流量は7000㎥/秒、計画高水流量(河道で対応する最大流量)は4000㎥/秒です。残りの3000㎥/秒を川辺川ダムと既設の市房ダムで対応することになっていました。

新たな基本方針では昨年7月の豪雨を受けて、人吉の基本高水流量を8200㎥/秒に引き上げるが、一方、河道で対応する計画高水流量は4000㎥/秒のままです。

昨年の豪雨を踏まえれば、計画高水流量を大幅に引き上げて、球磨川とその支川の河道掘削と堤防嵩上げに総力を注入しなければならないはずなのに、計画高水流量がそのままで、(流水型)川辺川ダムの建設に注力する基本方針がつくられようとしています。

2001年12月の「川辺川ダムを考える住民討論集会」以降、川辺川ダム反対の世論の高まりで、川辺川ダムは中止の方向になってきましたが、国土交通省は昨年7月の球磨川豪雨を巻き返しの機会としてとらえ、川辺川ダムを強引に推進しようとしています。

しかし、昨年7月豪雨の球磨川流域の死者50人のほとんどは球磨川本川ではなく、支川の氾濫によるものであって、当時、仮に川辺川ダムがあってもその命を守ることができなかったという調査結果が示されています。

球磨川治水、想定最大流量1・2倍に 国交省変更案 人吉で毎秒8200トン

(熊本日日新聞 | 2021年09月07日 07:50)https://kumanichi.com/articles/385326

熊本県の球磨川水系の治水対策を見直している国土交通省は6日、洪水の想定最大流量を基準地点の人吉と横石(八代市)でそれぞれ1・2倍程度引き上げる変更案を社会資本整備審議会小委員会に示した。昨年7月豪雨と同規模の洪水では、ダムなどの新たな洪水調節施設を整備しても、多くの区間で安全の目安となる水位を超えるとの検証結果も明らかにした。

想定最大流量の「基本高水ピーク流量」は、ダム建設や河川改修などの長期的な方向性を定めた「河川整備基本方針」の基礎となる。国交省は温暖化による降雨量増加を踏まえ、中流域の人吉で現行の毎秒7千トンを8200トンに、それより下流の横石で毎秒9900トンを1万1500トンに変更するとした。

これに対し、河道に流せる「計画高水(河道配分)流量」は、市街地が迫る人吉では河川改修による上積みが困難なため毎秒4千トンで据え置き。横石では河道の掘削によって毎秒8300トンまで増やす。基本高水との残りの流量差は、支流・川辺川の新たな流水型ダム整備や市房ダム(水上村)の機能強化、遊水地などの洪水調節施設でカットする。

一方、昨年7月豪雨の降雨実績は、気候変動に主眼を置いて変更した今回の想定雨量も大きく超過。このため再び同規模の洪水があれば、ダムなどで洪水をカットしても人吉市から球磨村、八代市にかけて安全に流せる基準水位(計画高水位)を上回る結果となった。ただちに越水の恐れがあるわけではないが、水位の超過高は最大1メートルになる。

国交省は、ソフト対策も含めた「流域治水」の重要性を強調。河川管理者と流域の自治体、住民が連携して一層の水位低下や被害の最少化に取り組むとした。今後、小委員会に続いて審議会にも意見を聴き、年内をめどに球磨川水系の基本方針変更を目指す。(福山聡一郎)

昨夏の豪雨で球磨川の最大流量見直し 熊本・人吉で毎秒8200トン

(朝日新聞2021年9月6日 20時30分)

球磨川の想定流量、豪雨受け変更 国交省が発表 流域治水の重要性高まる

(西日本新聞2021/9/7 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/796875/

昨年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川水系を巡り、国土交通省は6日、洪水時に想定される最大流量「基本高水」の案を正式発表した。治水の長期目標である河川整備基本方針の見直しを検討する有識者委員会の会合で示した。球磨川上流の熊本県人吉市で熊本豪雨時の流量を超える一方、下流の八代市ではこれを下回る数値となり、地元や専門家からは流域治水の重要性を指摘する声が相次いだ。

国交省の案によると、人吉市の基準地点の基本高水は、現行の毎秒7千トンから同8200トンに引き上げ、熊本豪雨時に推計された最大流量の同7900トンを上回った。同4200トンはダムを含めた洪水調節施設などで受け止め、残る同4千トンは川に流すとした。

もう一つの八代市の基準地点でも、現行の同9900トンから同1万1500トンに増やしたが、熊本豪雨時の推計最大流量の同1万2600トンより少ない。洪水調節施設などで貯留するのは同3200トンと定めた。

さらに国交省は同時に、新たな基本高水を前提に洪水調節施設と河川の整備を進めても、熊本豪雨級の洪水が再び発生すれば、球磨川流域で計約60キロにわたって堤防が決壊する恐れがあるとする試算も示した。

この日の会合はオンライン形式で開かれた。委員から新たな基本高水に異論はなかったものの、堤防決壊の試算には懸念が出た。熊本県の蒲島郁夫知事は「流域治水を強力に推進する必要があると、あらためて認識した」と述べた。

有識者委委員長の小池俊雄・東京大名誉教授は会合後の取材に「国や自治体、住民、企業それぞれの流域治水の役割について議論を進める」と語った。

現行の基本高水は2007年策定の河川整備基本方針で設定されたが、国は気候変動による豪雨災害の激甚化などを踏まえて見直しに着手した。新たな基本高水は球磨川支流の川辺川で建設が検討されている流水型ダム整備などの前提となる。国は新たな基本高水を含めた基本方針の内容を固めた上で、球磨川水系の具体的な治水対策を策定する。 (御厨尚陽)

球磨川流量引き上げ 毎秒8200トン 国交省、ダム計画に影響 熊本

(毎日新聞西部朝刊 2021/9/7) https://mainichi.jp/articles/20210907/ddp/041/010/011000c

国土交通省は、2020年の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川の河川整備基本方針を見直し、同県人吉市で想定される豪雨時の最大流量(基本高水流量)を、現行の毎秒7000トンから同8200トンに引き上げる方針を決めた。同省の有識者委員会に6日、流量を引き上げる方針を示し、了承された。想定される最大流量が増えることで、国が支流の川辺川に建設するダムの規模などにも影響するとみられる。

河川整備基本方針は、具体的な河川整備の目標や内容などを定める河川整備計画の前提になるもので、国は水系ごとに基本方針を策定している。球磨川については07年、人吉市の流量が最大で毎秒7000トンになるなどとする基本方針を策定した。しかし、九州豪雨時の人吉市の最大流量が同7900トンあったと推定されたことを踏まえて見直すことにし、気候変動による降水量の増加も考慮して決めた。

同省は人吉市で想定される毎秒8200トンのうち、同4000トンを川に流し、残りをダムや遊水地などの洪水調節施設でカットすると説明。川に流す流量は現行方針と変わらないため、カットする流量は同3000トンから同4200トンに増えることになる。

有識者委が今後、想定される最大流量を含めた河川整備基本方針の見直しを決めれば、国はそれを踏まえて新たな河川整備計画を策定する。【城島勇人】

球磨川治水 九州豪雨超える流量想定…基本方針案 国交省小委が了承

(読売新聞2021/09/07 05:00 ) https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20210907-OYTNT50020/

昨年7月の九州豪雨で氾濫した球磨川の長期的な治水の基本方針を話し合う国土交通省の検討小委員会は6日、熊本県人吉市の大雨時の想定最大流量(基本高水流量)について、九州豪雨時を踏まえ毎秒8200トンに引き上げる案を了承した。これまでは毎秒7000トンとしていた。想定最大流量は、支流の川辺川で検討されている流水型ダムの規模などの前提となる。

河川法に基づき2007年に策定された現行の基本方針は、最大流量を人吉市で毎秒7000トンとし、うち3000トン分をダムなどの洪水調節施設で受け止めるとしている。しかし、九州豪雨では最大流量が毎秒7900トンに上ったとみられている。

検討小委員会は6日、オンライン形式で会合を開催。気候変動による雨量の増加も加味し、最大流量を8200トンとした上で、うち4200トンを流水型ダムや遊水地などで受け止める案について了承した。蒲島郁夫知事も委員の一人として出席し、この案を受け入れる考えを示した。

川辺川 流水ダム関連26億円概算要求に計上…国交省の環境アセスは環境影響評価法と同等の調査を行うだけ

国土交通省が昨年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川支流・川辺川に新設する流水型ダム関連費として、2022年度予算の概算要求に26億4800万円を計上したという記事を掲載します。

ダム本体の検討を進めるとともに、環境影響評価(環境アセスメント)に取り組むという記事です。

しかし、既報の通り、国交省が実施する環境アセスは、環境影響評価法によるものではなく、法と同等の調査を行うものに過ぎません。

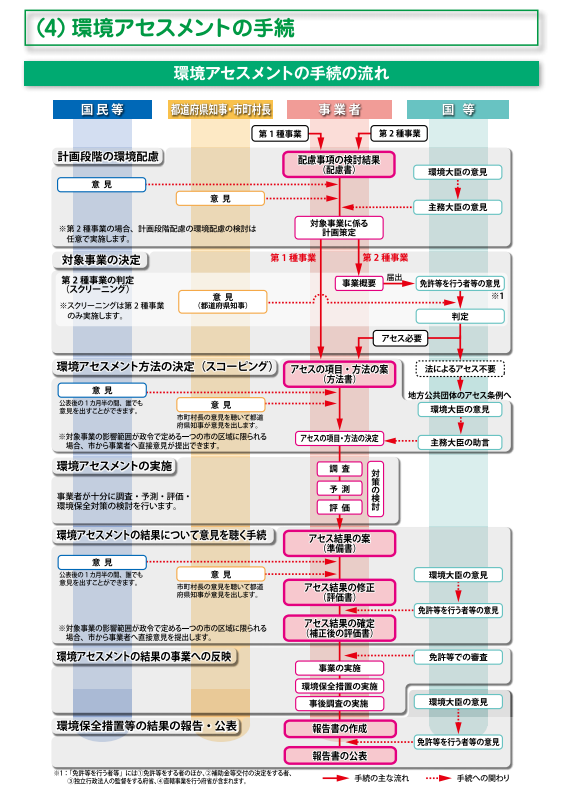

環境影響評価法による環境アセスは、末尾の環境省の資料のとおり、国民の意見を聞く機会が3回はあります。

その手続きを省略して、環境アセスの調査だけはそれなりの予算を取って実施するというのが国交省の姿勢です。

このように安易な国交省の姿勢にいとも簡単に同意して、国交省からの照会に対して翌日、「貴見の通り」として回答した環境省の姿勢に強い憤りを覚えます。

「川辺川ダムの環境アセスについての環境省の姿勢の問題」

https://suigenren.jp/news/2021/08/24/14916/

をお読みください。

そして、日ごろ、川辺川ダムの環境アセスが大事といっておきながら、このことに関して抗議の意思も示さない蒲島郁夫・熊本県知事の姿勢にも怒りを禁じえません。

川辺川 流水ダム関連26億円概算要求に計上…国交省

(読売新聞2021/08/27 15:00) https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20210827-OYTNT50100/

国土交通省は27日、昨年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川支流・川辺川に新設する流水型ダム関連費として、2022年度予算の概算要求に26億4800万円を計上したことを明らかにした。ダム本体の検討を進めるとともに、環境影響評価(環境アセスメント)に本格的に取り組む。

国交省によると、21年度予算の関連費(5億5500万円)と比べて約21億円の増額となる。22年度はダム本体の構造の検討に引き続き取り組むほか、新たに地質調査を行う。環境影響評価は熊本県の要望に配慮して実施。22年度は動植物や水質などを調べる。

08年にダム計画の「白紙撤回」を表明した蒲島郁夫知事は九州豪雨後の昨年11月、方針を転換。流水型ダム建設を国交相に求めた。

流水型ダム関連で26億円 国交省、来年度概算要求を公表

(熊本日日新聞2021/8/27(金) 9:45)https://news.yahoo.co.jp/articles/9e16a1108ba3826de6a75f0eacf42e26843eed0c

国土交通省は26日、2022年度予算の概算要求を公表し、昨年7月豪雨で氾濫した熊本県の球磨川の支流・川辺川に新設する流水型ダム建設関連費として26億4800万円を盛り込んだ。ダムの本体構造の検討や、環境影響評価(アセスメント)関連の調査に充てる。

09年に民主党政権が従来のダム計画を中止した後も毎年確保してきた川辺川ダム事業関連費として計上。砂防事務所(相良村)や河川の維持管理費も含んでおり、21年度当初予算からは約4・8倍の増額となる。

ダムの大きさなど規模や構造を引き続き検討するほか、「法と同等」の環境アセス手続きとして、新たに水質や周辺地域の動植物調査も実施する。地滑り対策としてボーリング調査も行う。

このほか豪雨からの復旧関連では、防災安全交付金として要求する1兆291億円の一部を使い、人吉市内に残る土砂を撤去。被災鉄道の復旧促進には9億4100万円を要求し、一部を運休中の第三セクター「くま川鉄道」(24・8キロ)の復旧補助に充てる。

球磨川など全国の1級河川で取り組む流域治水プロジェクトの推進費には7440億円を要求。新たに田んぼダムの詳細な効果測定なども実施し、球磨川流域でも取り組む方針だ。(嶋田昇平)

環境影響評価法による環境アセスメントの手続き(環境省のHPより)

川辺川ダムの環境アセスについての環境省の姿勢の問題

カテゴリー:

現在、流水型ダムの川辺川ダムの計画策定に向けての作業が行われています。

川辺川ダムの内容が従前の計画のものと根本から変わるのですから、環境影響評価法の対象になるものと考えていました。

実際に、従前の計画の川辺川ダムの環境アセスについて国土交通省川辺川ダム砂防事務所は今までHPで下記のとおり、説明してきました。

環境アセス法の施行前に川辺川ダム基本計画の変更が1998年6月に行われたから対象外であるという説明です。

この説明からすれば、今回の流水型(穴あき)ダムへの変更は川辺川ダム基本計画の新たな変更になりますから、環境アセスの対象にならなければなりません。

ところが、今年3月29日付けの国交省からの照会「環境アセスの対象外となると解釈してよいか」

に対して、環境省は翌日、3月30日に「貴見のとおり」と回答しました。

環境省の回答20210330 川辺川ダムの環境影響評価の取扱い

不可解な回答ですので、環境省がそのように回答した起案文書について情報公開請求を行ったところ、不開示決定書が届きました。

環境省の不開示決定書20210811 川辺川ダムの環境影響評価

国交省への回答を起案した文書は存在せず、環境省では何の検討をせずに「貴見のとおり」と回答したということでした。

流水型ダムの川辺川ダムの環境アセスは重大な問題であるのに、環境省は何の検討もしないので、起案もせずに、即座に国交省に「対象外である」と回答したのです。

環境省の姿勢に怒りを覚えます。

国土交通省川辺川ダム砂防事務所は今までの説明

「川辺川ダム事業における環境保全への取り組み(平成12年6月)」への質問に対する回答(平成12年11月1日)

http://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou/kaniken-okotae/qa4.html

Q1.川辺川ダム事業における環境調査等について、準備書・評価書を作成するなど環境影響評価法の手続きをとるべきではないですか。

また、補充の調査、予測、評価は今後とも積極的に実施してもらいたい。

A1.川辺川ダム事業においては、今後とも、各分野の専門家の指導を受けながら必要な調査を行い、その結果を公表してまいるとともに、地域の方々にも充分に説明を行い意見を聞きながら具体的な環境保全対策を実施していくこととしています。

なお、川辺川ダム事業については、特定多目的ダム法第4条第1項に規定する基本計画の最新の変更の告示が平成10年6月9日に行われており、環境影響評価法附則第3条第1項及び環境影響評価法施行令附則第3条第1号の規定により、同法第2章から第7章までの規定は適用しないこととされています。」

球磨川水系の整備計画 国、熊本県が策定着手 流水型ダム検討本格化

8月4日「令和3年度(第1回)球磨川水系学識者懇談会」が開かれました。その記事とニュースがを掲載します。

球磨川水系河川整備計画を策定するための学識懇談会です。この河川整備計画の中心の事業になろうとしているのが流水型の川辺川ダムです。

7月8日に「球磨川水系河川整備基本方針の変更」を審議する国土交通省の小委員会が開かれたばかりです。https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/dai112kai/index.html

河川整備計画は、通常はその上位計画である河川整備基本方針が策定されてから、基本方針の範囲で策定作業が進められるものですが、球磨川の場合は並行して策定作業が進められています。

九州地方整備局と熊本県が、流水型の川辺川ダムの推進に特段の力を入れているように思います。

この「令和3年度(第1回)球磨川水系学識者懇談会」の配布資料が国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所のホームページに掲載されました。

第1回 球磨川水系学識者懇談会 令和 3年 8月 4日

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/gakusiki_kondankai/gakusiki_01.html

【議事次第、委員名簿、座席表、設立趣旨、規約(案)、公開方法(案)、資料1、資料2(1/2)、資料2(2/2)、資料3(1/2)、資料3(2/2) 、資料4】

このうちの資料2(1/2)

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/bousai/gouukensho/gakusikikon/shiryou2_1.pdf

を見ると、8ページで2020年7月洪水の球磨川の流量が従前の洪水よりかなり大きかったという図が示されています。

だから、そのような洪水の再来に備えるために流水型の川辺川ダムが必要だという話になっていくことが予想されます。

しかし、2020年7月洪水は川辺川ではなく、山田川や小川などの支川の流量が卓越し、人命のほとんどはそれらの支川のはん濫によって失われたのであって、当時、仮に川辺川ダムがあってもその命を救うことができなかったという調査結果が明らかにされています

球磨川水系の整備計画 国、熊本県が策定着手 流水型ダム検討本格化

(西日本新聞2021/8/5 6:00 )https://www.nishinippon.co.jp/item/n/780736/

昨年7月の熊本豪雨で氾濫した熊本県・球磨川水系を巡り、国土交通省九州地方整備局と県は4日、学識者懇談会の初会合を熊本市で開き、今後20~30年間の具体的な治水策を河川法に基づいて位置付ける「河川整備計画」の策定に着手した。最大支流・川辺川への流水型ダムや流域での遊水地の整備に向けた検討が本格化する。

懇談会は熊本大や九州大などの河川、環境、経済などの専門家12人で構成。九地整や県による整備計画の原案作成段階で意見を述べ、策定後の事業評価も担う。委員長の小松利光・九州大名誉教授は初会合で「九州では5年続けて大水害が起きた。懇談会の使命は大きい」と述べた。

国交省は7月、長期目標となる「河川整備基本方針」の見直しに着手。気候変動の影響を考慮し、洪水時に想定する最大流量「基本高水」の引き上げを検討していく。整備計画では、この基本高水に対応可能な治水策として、ダムや遊水地の整備を明確化する。

球磨川水系では2007年に基本方針が策定されたが、08年の川辺川ダム計画「白紙撤回」後は治水策がまとまらず、全国109の1級水系で唯一、整備計画が未策定。熊本豪雨では流域で1150ヘクタールが浸水、50人が犠牲となった。 (古川努)

球磨川治水「河川整備」で意見聴取 学識者懇談会が初会合

(熊本日日新聞2021/8/5 08:00) https://nordot.app/795788875149737984?c=62479058578587648

球磨川水系の「河川整備計画」策定に向け初会合を開いた学識者懇談会=4日、熊本市中央区

球磨川水系の「河川整備計画」策定に向け初会合を開いた学識者懇談会=4日、熊本市中央区

昨年7月の豪雨で氾濫した球磨川水系の治水を巡り、国土交通省九州地方整備局と熊本県は4日、学識者懇談会の初会合を開き、「河川整備計画」の策定に反映させる意見の聴取を開始した。計画は、蒲島郁夫知事が求めた流水型ダムの建設や堤防、遊水地の整備など具体策の前提となる。

懇談会の委員は治水や環境、経済、歴史・文化、農林水産業、防災など幅広い分野の専門家12人。委員長に小松利光・九州大名誉教授(河川工学)を選んだ。

初会合は熊本市中央区の熊本城ホールであった。国交省が豪雨後に示した「流域治水プロジェクト」に対し、委員からは「流れる水の収支の議論ばかりで、山林の保水や土砂流出の防止策を考えていない」「犠牲者の当時の行動や判断状況など詳細なデータを行政が整理して、住民に啓発すべきだ」といった意見が出た。(堀江利雅)

◇球磨川水系学識者懇談会委員(五十音順)

井田貴志・県立大教授(経済)

大槻恭一・九州大大学院教授(森林)

大本照憲・熊本大特任教授(河川工学)

鬼倉徳雄・九州大大学院教授(環境・魚類)

上久保祐志・熊本高専教授(河川工学)

久保田修・県土地改良事業団体連合会常務理事(水利)

小林 淳・県立大教授(環境・水質)

小松利光・九州大名誉教授(河川工学)

竹内裕希子・熊本大大学院准教授(防災)

田中尚人・熊本大准教授(歴史・文化)

星野裕司・熊本大准教授(景観)

南本健成・元県水産研究センター所長(漁業)

球磨川の河川整備計画策定に向け懇談会の初会合【熊本】

(テレビ熊本t2021年8月4日 水曜 午後9:00)https://www.fnn.jp/articles/-/219673

(映像)

去年7月の豪雨で氾濫した球磨川の河川整備計画の策定に向け4日、専門家による懇談会の初会合が開かれました。

国や熊本県が開いた4日の初会合には防災の専門家など委員12人が出席。

委員からは整備計画の策定に向け、「環境に配慮して川底の土砂を撤去する方法を

考えてほしい」、「漁業関係者などと連携をとって計画をつくるべき」などといった意見があがりました。

今後、国と県は懇談会での意見をふまえ具体的な計画の内容を決めていくということです。

球磨川水系河川整備基本方針の変更に関する審議会 川辺川ダム(流水型ダム)の推進に向けて動き出した国交省

カテゴリー:

7月8日に開催された「球磨川水系河川整備基本方針の変更」を審議する国土交通省の小委員会の第1会議の資料が国土交通省のHPに掲載されました。その配布資料は次の通りです。

「国土交通省 第112回 河川整備基本方針検討小委員会(令和3年7月8日開催)配付資料

議事次第 (PDF:58KB)

委員名簿 (PDF:71KB)

付議書及び付託書(PDF:108KB)

社会資本整備審議会運営規則、社会資本整備審議会河川分科会運営規則(PDF:132KB)

資料1 河川整備基本方針の変更の考え方について(PDF:3.88MB)

資料2 令和2年7月豪雨について(PDF:16.0MB)

資料3 球磨川水系河川整備基本方針の変更について(PDF:22.7MB)

参考資料1 令和2年7月豪雨について<参考資料>(PDF:6.63MB)

参考資料2 球磨川水系流域治水プロジェクト(PDF:5.00MB)

参考資料3 球磨川水系 管内図・流域図(PDF:28.4MB)第112回 河川整備基本方針検討小委員会 配付資料一覧 」

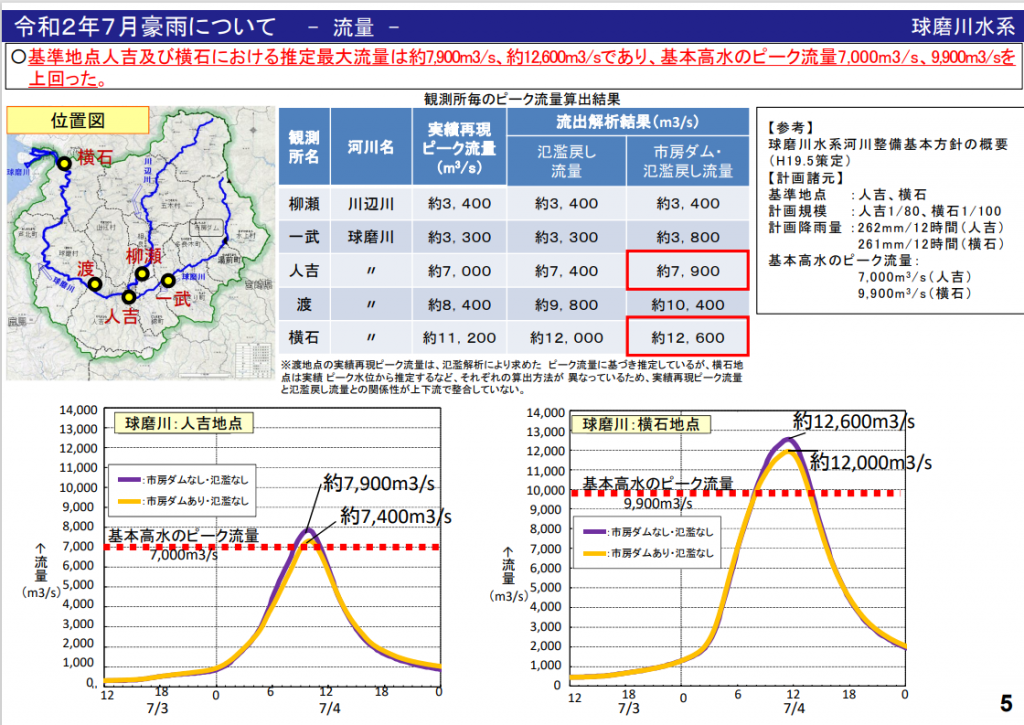

以上の資料のうち、資料2 令和2年7月豪雨について

の5ページに下記の資料が掲載されています。

球磨川の人吉地点に関しては、現在の基本方針の基本高水流量は7000㎥/秒ですが、2020年7月洪水の流量は、氾濫戻し、市房ダム調節分戻しを行うと、約7900㎥/秒となっています。

これから、基本高水流量を7000㎥/秒から7900㎥/秒以上に引き上げ、川辺川ダム(流水型ダム)を前提とする河川整備基本方針を新たにつくられていくことが予想されます。

河川整備基本方針そのものには川辺川ダムは書かれませんが、次にその基本方針を前提として、川辺川ダム(流水型ダム)を明記した河川整備計画が策定されていくことが予想されます。

しかし、2020年7月の球磨川大氾濫は、川辺川の影響は比較的小さく、人吉付近で球磨川に合流する山田川等の支川、球磨村・渡で合流する小川など、支川の氾濫の影響が大きく、当時、仮に川辺川ダムがあっても、大氾濫をあまり防ぐことができなかったという調査結果が市民側から示されています。

けれども、国土交通省と熊本県は2020年7月の球磨川大氾濫を川辺川ダム(流水型ダム)推進の絶好の機会として、新たな球磨川水系河川整備基本方針を策定しようとしています。