報道

長崎県、石木ダム建設で 住民との話し合い日のみ「工事を中断」

長崎県知事と石木ダム予定地住民との話し合いについて、長崎県は住民側に7月19日付けの文書で期間や条件を示しました。その記事とニュースを掲載します。

7月12日付けで石木ダム建設絶対反対司盟が提出した文書は次の通りです。

6月30日付け県土木部からの文書への回答

私達は、知事との話合いは工事を中断し穏やかな環境の中で話合いが山来るようお願いしてまいりました(これは知事か望まれていることでもあります)。

しかし、私達が抗議現場を離れれば工事を進めると私達の感情を害する回答があり、穏やかな中での話し合いを望めるものではありません。

今回新たに出された知事との話合いの文書を受け、皆で協議し下記の条件下で話合いに臨みたいと思います。

記

1,即時工事を中断し、話合いの期間中は工事をしない(ただし付替え道路の側溝工事や舗装工事は除く)及び新たな工事に着手しないことを約束すること

2、場所 川原公民館を希望する

3、日時 若い人も参加できるよう日曜日の午後か平日なら19時以降

4、話合いには知事が参加し、石木ダムの必要性について私達がわかるように説明する

以上、知事の都合のつく日をお知らせください。お待ちしていますのでよろしくお願いします。

これに対して7月19日付けで長崎県が示した回答は次の通りです。

1.話し合いの期間は、令和3年8月31日(火)までとし、石木ダム建設事業に関する工事は、話し合いの当日に限り中断します。なお、即時工事を中断し、話し合いの期間中は工事をしないことや、新たな工事に着手しないとすることは困難であります。

2.県の司会進行により静穏な環境を確保したうえで、13世帯の皆様と直接お話させていただきます。なお、参加者は13世帯の皆様限りとします。

3.今回は、当事者間による直接の話し合いを行いたく、報道機関への公開は話し合いの冒頭のみとすることを考えております。

4.新型コロナ感染防止のため、一定の広さが保てる会場が必要なことから、川棚町公民館での開催を考えております。

5.日時については、皆様からお示しいただいた条件で調整したいと考えております。

しかし、長崎県の回答は、「話し合い当日に限った工事の中断」ですから、どうしようもありません。

石木ダム工事 話し合い 8月末まで 長崎県が条件提示 即時中断は「困難」

(長崎新聞2021/7/21 14:00) https://nordot.app/790420163457925120?c=174761113988793844

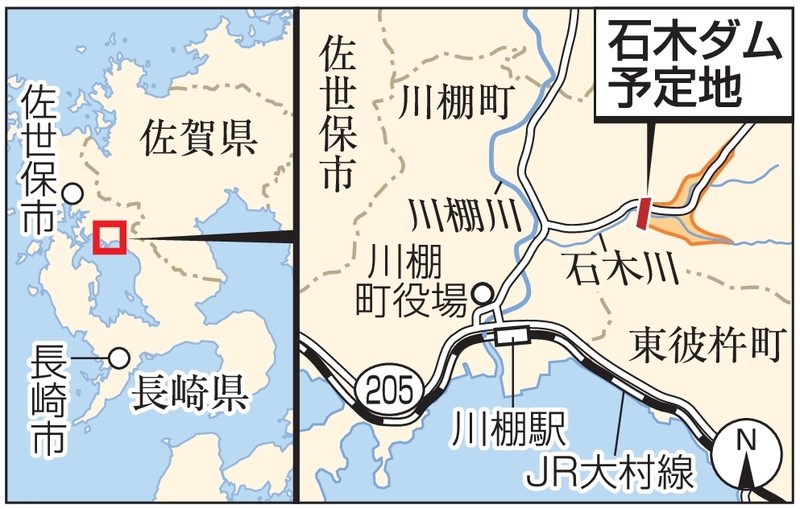

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、県は20日、中村法道知事との対話に向けた条件を詰めるため、水没予定地に暮らす13世帯の反対住民に19日付で郵送した文書の内容を公表した。県側の条件として、期間は8月31日までで、話し合い当日に限り工事を中断すると明記。住民から求められた工事の即時中断や、継続的な中断は「困難」としている。条件提示を受け、住民側は内部で話し合うという。

住民側は今月12日付の文書で、▽関連工事を即時中断し、期間中は工事をしない▽会場は川原公民館▽若い住民も参加できるよう日曜午後か平日午後7時以降に実施▽知事がダムの必要性について住民に分かるように説明する-の四つを条件に挙げていた。

これに対し県は▽県が司会進行し、参加者は13世帯に限る▽報道陣への公開は冒頭だけ▽新型コロナウイルス感染防止のため広さが確保できる川棚町中央公民館で開催-など五つの条件を示した。今月28日までに話し合いの可否を回答するよう求めた。

住民の岩下和雄さん(74)は取材に「工事を1日だけ止めて何になる。本当に話し合う気があるのか」と首をかしげた。岩本宏之さん(76)は「8月31日まで工事を止めると言うならまだしも、誠意を感じられない」と憤った。

県は5月から2回、条件面を詰める事前協議を文書で申し入れ、住民側は工事の即時中断を求めた。県は6月30日付の3度目の文書で対面の事前協議に応じる場合は当日に限り工事を全て止めると明記した。対面での協議を望まない場合は工事中断の期間や範囲など条件を示すよう求め、住民側が文書で回答したことから、県側は文書での事前協議が始まったと解釈した。

長崎県、石木ダム建設で 住民との話し合い日のみ「工事を中断」

(西日本新聞2021/7/21 11:30) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/773544/

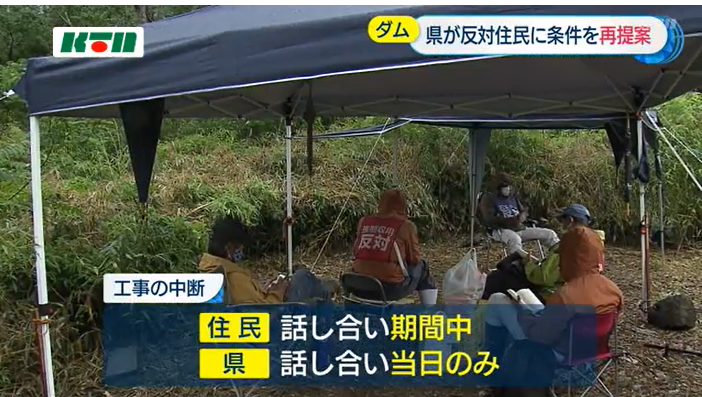

長崎県川棚町で進む石木ダム建設事業を巡り、県は20日、水没予定地の住民に対して、県知事との話し合い実現に向けた条件として「話し合い当日に限った工事の中断」を提示したことを明らかにした。住民側はこれまで「工事を即時中断し、話し合い期間中は実施しないこと」を求めていたが、県は応じなかった。

県は条件を示した文書を19日付で水没予定地の13世帯に郵送。話し合いの期間を8月末までに設定し、今月28日までに住民側に受け入れるかどうかの連絡を求めた。また、話し合いは住民のみ出席可能で、報道陣への公開は冒頭のみとする考えも併せて示した。

住民側は県が提示した条件について、今後協議して対応を決めるという。 (泉修平、岩佐遼介)

長崎県庁

長崎県庁

石木ダム 県が知事との話し合いに向け条件を提示「7月28日までの回答を」【長崎県】

(テレビ長崎2021/7/20(火) 20:59)https://news.yahoo.co.jp/articles/3c1c234f5a28316b4fa549d1cd30d1a24262847f

東彼・川棚町に計画されている石木ダム建設を巡る知事と反対住民との話し合いに向け、長崎県は住民側に改めて期間や条件を示しました。 19日、長崎県がダムの建設に反対する住民に送った文書です。 知事との話し合いの期間について「8月末までとする」と初めて明記し、参加は反対住民の 13世帯 に限るとしています。 会場については、住民側がダムの建設予定地内の川原公民館を希望していますが、長崎県は感染症対策を理由に、川棚町内の中央公民館を提案しています。 長崎県と住民との間では、話し合いの条件を巡り、文書のやり取りが続いていて、工事の中断が大きなハードルとなっています。 住民側は話し合いの間は工事の中断を求めていますが、長崎県は「話し合いの当日に限り中断する」との姿勢を崩していません。 長崎県は住民側に7月28日までの回答を求めています。

石木ダムで知事、対話へ条件提示 県、住民へ文書送付 /長崎

(毎日新聞長崎版 2021/7/21)https://mainichi.jp/articles/20210721/ddl/k42/040/443000c

県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建設を巡り、県は19日、知事と水没予定地の13世帯の住民との対話について、話し合いの期限を8月末までとし、対話が実施される日に限り工事を中断するなどの具体的な条件を示した文書を住民に送付した。

文書では、県が協議を進行する▽参加者は13世帯の住民に限る▽会場を川棚町中央公民館とする――ことなどを提案。一方で住民側が提示していた工事の即時中断については「困難」とし、話し合いは開催回数を問わず8月31日までで終了することを求めている。

一方、「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」(炭谷猛代表)は20日、ダム建設に伴う県道の付け替え工事現場で特定外来生物「ナルトサワギク」が繁茂していることについて、専門家への相談内容や防除作業の計画を明らかにするよう県に申し入れた。県河川課は「来週にも現場で調査し、抜き取りなど対応を検討する」としている。【松村真友】

〔長崎版〕

九州豪雨から1年 治水対策、丁寧な情報を(球磨川水害被災地の現状)

昨年の熊本豪雨による球磨川大氾濫から1年経ちました。被災地の現状を伝える記事を掲載します。

具体的な改善計画が示されない中、住民の間に不安が広がっています。

国と熊本県は完成が10年先になるという流水型川辺川ダムの建設よりも、球磨川流域の安全性を早く高める対策に力を注ぐべきです。

記者の目

九州豪雨から1年 治水対策、丁寧な情報を=城島勇人(熊本支局)

(毎日新聞 2021/7/14 東京朝刊) https://mainichi.jp/articles/20210714/ddm/005/070/002000c

九州豪雨から1年の4日、球磨川沿いで黙とうする住民たち=熊本県球磨村で、平川義之撮影

九州豪雨から1年の4日、球磨川沿いで黙とうする住民たち=熊本県球磨村で、平川義之撮影

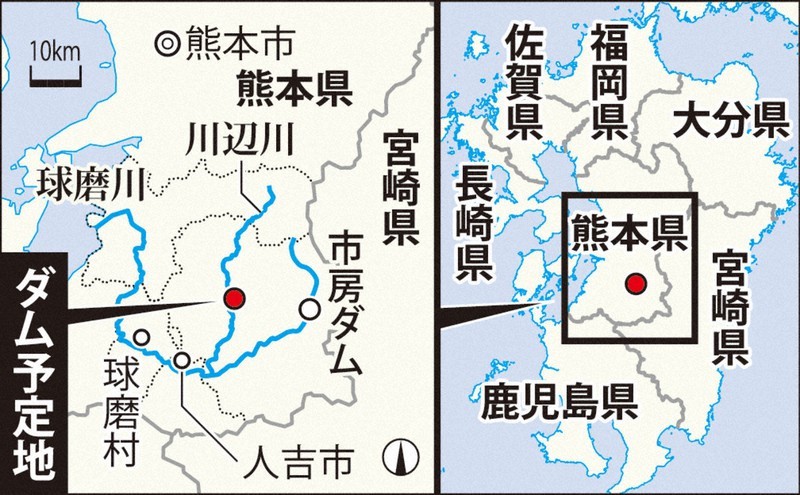

九州5県で79人が死亡、2人が行方不明になった2020年7月の九州豪雨から1年がたった。毎日新聞が6月、氾濫した球磨(くま)川の流域市町村(熊本県)の仮設住宅に住む108人にアンケートしたところ、7割が「住まい再建の見通しが立たない」と回答した。国は豪雨後に復活が決まった支流の川辺川でのダム建設に加え、宅地かさ上げや遊水地の整備など複数の治水対策を組み合わせて被害軽減を図る方針だが、整備場所や完成時期など具体的な計画が示されない中、住民の間に不安が広がっている。国や県は可能な限り情報を提供して不安払拭(ふっしょく)に努めるべきだ。

見通しが立たず、生活再建に不安

アンケートでは、74%(80人)が「住まい再建の見通しが立たない」と答え、再建するうえでの問題点として半数近い50人が「治水対策の不透明さ」を挙げた。球磨川や支流の氾濫で家屋の3割が全半壊した球磨村で、自宅が屋根まで水没した上蔀(うわしとみ)修さん(65)は「宅地のかさ上げがいつ終わるか分からないので、再建は難しい」と回答。14人が犠牲になった球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園(せんじゅえん)」近くの女性(51)は「自宅周辺が遊水地の候補地になっているが、造るのか、造らないのかはっきりしてほしい」と語った。

市街地が広範囲に浸水し約2400棟が全半壊した人吉市の被災者からも同様の悩みが数多く聞かれた。球磨川と支流の合流点近くの自宅が大規模半壊した40代女性は、資金面では現地での自宅再建が現実的だと考えているが、堤防がどの程度高くなるのか、あるいは宅地をかさ上げしなければならないのかなど、不透明なことが多く再建に踏み出せずにいる。「仮に転居するにしてもどこが安全なのかも分からない。早く具体的な計画を示してほしい」と訴える。

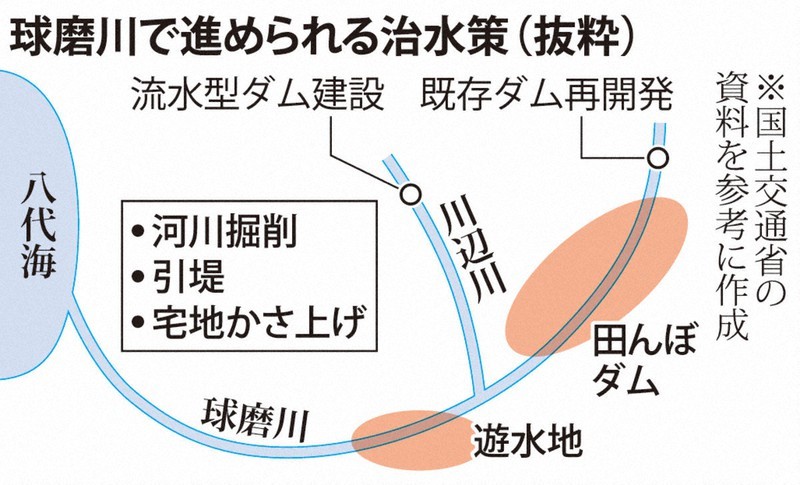

九州豪雨を受け国と自治体が3月に公表した球磨川水系の「流域治水プロジェクト」は、ダムや宅地かさ上げ、洪水時に水をあえて流し込んで一時的に水をためる遊水地の整備のほか、水田を活用する「田んぼダム」、川幅を広げる「引堤(ひきてい)」などを組み合わせ、流域全体で被害軽減を目指すものだ。遊水地や引堤などは住民の移転を伴う可能性があり、宅地かさ上げの対象になれば、かさ上げが終わるまで再建ができない。だが、現状は大まかな整備地域などが示されているだけで、それが住民の不安の原因になっている。

利害関係者の合意形成難しく

実現性への不透明感が住民の不安を増幅させている面も否めない。プロジェクトで示された遊水地や引堤などは今回初めて登場したわけではなく、09年に旧民主党政権が川辺川ダムの建設を中止した後も国や県などが代替の治水対策として検討してきた。しかし、優良農地を失うことになる自治体など、利害関係者の合意形成が進まないうちに時間がたち1年前の豪雨被害を招いた経緯がある。流域のある首長は、豪雨後に遊水地の候補地に名前が挙がった一部の地域で早くも反対や不安の声が出始めていると指摘し、地権者らの了解が前提となる対策の実現は今もなお難しいとの見方を示す。

私はダム中止後とは切迫度がまるで異なる今回は、国も県も本気で流域の治水対策を進めるだろうと信じているし、被災から1年で具体的な計画を示すのが難しいことも理解している。一方で国や県が、治水対策の行方が見通せず「住まいの再建ができない」と訴える住民の不安に十分に応えられているとは思えない。アンケートでは、そもそも球磨川流域の治水プロジェクトを「まったく知らない」(41%)と「ほとんど知らない」(40%)で8割を占めた。

アンケートに回答した上蔀さんの自宅があった球磨村神瀬(こうのせ)地区の住民らに対し、村は5月、宅地かさ上げなどのイメージ図を提示。土地が限られた同地区内で災害公営住宅(復興住宅)を建てたとしても、土砂災害警戒区域になるかもしれないといったマイナスの情報もオープンにした。情報が乏しく、村として現状で示しうる範囲内での将来像ではあったが、復興住宅への入居を検討する上蔀さんは「情報が示されたことで、考えることができた。行政は逃げずに知らせてほしい」と村の姿勢を評価する。

熊本県の蒲島郁夫知事は近く球磨川流域の治水対策を住民に説明する場を設ける方針を示している。その時に重要なのは、すべての利害関係者に対して都合のいい情報も、悪い情報も包み隠さず公開する姿勢だ。計画の途中段階であっても、国や県などがその時々で分かっている情報をできる限り示し、丁寧に説明することで、被災者も将来設計を描きやすくなるはずだ。

土俵には簡単に乗れない。石木ダム巡り文書で伝えた4条件

長崎県が知事と水没予定地13世帯の住民との事前協議のために送った文書に対し、「石木ダム建設絶対反対同盟」は7月12日、話し合いのための4条件を文書で伝えました。

その記事を掲載します。

土俵には簡単に乗れない。石木ダム巡り文書で伝えた4条件

(西日本新聞2021/7/14 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/770040/

木陰で工事を監視する水没予定地の住民ら=13日、長崎県川棚町

木陰で工事を監視する水没予定地の住民ら=13日、長崎県川棚町

石木ダム・リポート ―7月13日―

「事前協議の場になれば、県は一方的に条件を出してくる。こちらから文書で示した方がいいと思った」

九州北部が梅雨明けした13日、長崎県川棚町の石木ダム建設現場。夏の日差しを避けた木陰で工事を監視していた住民の岩下和雄さん(74)は、県に送った文書の狙いについて、こう説明した。

県が5月下旬以降、住民側に提案している中村法道知事との話し合いと、それに向けた事前協議。今回、県は協議の参加か、文書での回答かを求め、住民側は話し合いのための4条件を文書で伝えた。

(1)住民が座り込む現場での工事の即時中断と、新たな工事に着手しないこと

(2)協議は、水没予定地の公民館で行うこと

(3)日時は若い人が参加できる日曜の午後か、平日なら午後7時以降

(4)知事がダムの必要性などについて、分かるように説明すること

3年前にも、県と住民側は知事との話し合いに向けた協議を2回、開いた。だが、県側は「話し合いは非公開」「工事は止めない」「裁判関係の質問は議論できない」などの条件を出した。住民側は強く反発した。

議論は平行線をたどったまま、2019年9月、土地収用法に基づき住民の土地の所有権が国に移転した。そのタイミングで、住民側が県庁を訪れ、中村知事との5年ぶりの話し合いがもたれている。住民にとっては、決して望んではいない形だった。

話し合いは拒まない。ただ、用意された土俵には簡単に乗れない―。13日の文書には、そんな住民側の意思がにじむ。

(岩佐遼介)

石木ダム 長崎県と同県佐世保市が、治水と市の水源確保を目的に、同県川棚町の石木川流域に計画。1975年度に国が事業採択した。当初完成予定は79年度。移転対象67戸のうち川原(こうばる)地区の13戸は立ち退きを拒否し、計画撤回を求めている。2019年5月に県収用委員会が反対地権者に土地の明け渡しを命じた裁決を出し、同年9月に土地の所有権は国に移転。同年11月の明け渡し期限後、県の行政代執行による強制収用の手続きが可能になった。

石木ダム 長崎県と同県佐世保市が、治水と市の水源確保を目的に、同県川棚町の石木川流域に計画。1975年度に国が事業採択した。当初完成予定は79年度。移転対象67戸のうち川原(こうばる)地区の13戸は立ち退きを拒否し、計画撤回を求めている。2019年5月に県収用委員会が反対地権者に土地の明け渡しを命じた裁決を出し、同年9月に土地の所有権は国に移転。同年11月の明け渡し期限後、県の行政代執行による強制収用の手続きが可能になった。

「石木ダム中断」 住民側回答文書 知事対話の事前協議 /長崎

(毎日新聞長崎版 2021/7/14)https://mainichi.jp/articles/20210714/ddl/k42/040/390000c

県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建設を巡り、県が知事と水没予定地の13世帯の住民との対話に向けた事前協議のために送った3回目の文書に対し、住民でつくる「石木ダム建設絶対反対同盟」は12日、工事の即時中断と新たな工事に着手しないよう約束することを求める回答文書を送付した。

この他、協議場所を水没予定地にある川原公民館にすることや若い人が参加できるよう協議の日時を日曜午後か平日午後7時以降にすること、知事がダムの必要性を説明することなどを求めている。

球磨川水系の整備基本方針見直し 国交省小委、想定流量引き上げへ

7月8日、国土交通省で社会資本整備審議会小委員会が開かれました。昨年7月、球磨川の大洪水があったので、球磨川水系河川整備基本方針の洪水時の想定流量(基本高水のピーク流量)を引き上げる審議を行うための会議です。今回は第1回です。

その記事とニュースを掲載します。

この小委員会は公開で開かれます。下段に示す通り、国土交通省のHPにその案内が出ていました。

思えば、この球磨川水系の小委員会はかつて2006年4月から2007年2月まで10回開かれました。10回も開催されるのは異例のことでした(ほかの水系は1~数回)。これは当時の潮谷義子・熊本県知事が毎回出席し、安易に川辺川ダムを前提とする治水計画を策定することに異論を示したからです。

私たちは熊本の方との共同作業で毎回、意見書を提出して傍聴し、潮谷知事を支援し続けました。

今から15年前のことになりました。

球磨川水系の整備基本方針見直し 国交省小委、想定流量引き上げへ

(熊本日日新聞 2021年07月09日 07:00) https://kumanichi.com/articles/306097

(写真)球磨川の河川整備基本方針を議論する国の検討小委員会にオンラインで参加する蒲島郁夫知事(中央)=8日、県庁

(写真)球磨川の河川整備基本方針を議論する国の検討小委員会にオンラインで参加する蒲島郁夫知事(中央)=8日、県庁

国土交通省の社会資本整備審議会小委員会は8日、昨年7月の熊本豪雨で氾濫し、甚大な被害をもたらした球磨川水系の河川整備基本方針の見直しに着手した。気候変動による降水量増加も踏まえて洪水時の想定流量(基本高水のピーク流量)を改め、支流の川辺川の流水型ダム計画を含む流域の治水対策に反映させる。

現行の基本方針では基準地点の人吉におけるピーク流量を毎秒7千トンと想定してきたが、昨年の豪雨では、これを上回る推定毎秒約7900トンを記録した。これを受け、今後の治水対策の前提となる基本高水ピーク流量をどの程度引き上げるかが焦点となる。

小委員会は河川工学や環境保全の専門家をはじめ、蒲島郁夫知事も加えた13人で構成。初会合はオンライン開催で、国交省が球磨川の地形的特徴や豪雨による被害、これまでの治水対策を説明した。基本高水の議論は次回以降に持ち越した。

委員からは「温暖化の影響で、7月豪雨の総雨量は(従来計画の)おおよそ2割程度アップしている」「非常に大きな雨が実際に降った場所だけに計画雨量の設定が難しい」などと指摘する声が上がった。

終了後、蒲島知事は報道陣に対し「7月豪雨に耐えられる安全を確保することが大事だ。『緑の流域治水』の実現に向けて本格的な審議がスタートしたのは大きな一歩だ」と述べた。

国交省は、全国の1級水系で河川整備基本方針の見直し作業を始めており、球磨川は、三重県などを流れる新宮川、宮崎県などを流れる五ケ瀬川に続いて3例目となる。(嶋田昇平、内田祐之)

最大流量、気候変動を考慮 球磨川水系整備方針 国交省が見直し着手

(西日本新聞2021/7/9 6:00 )https://www.nishinippon.co.jp/item/n/767702/

国土交通省の社会資本整備審議会検討小委員会は8日、初会合をオンライン方式で開き、昨年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川水系(熊本県)の河川整備基本方針の見直しに向けた検討に着手した。気候変動の影響で降雨量が増えることや、ソフトとハード両面から防災対策を図る「流域治水」の視点を加えた新方針を策定することを決めた。

球磨川水系の河川整備基本方針は2007年に策定された。整備目標として想定する洪水時の最大流量「基本高水」は熊本県・人吉地点で毎秒7千トンだが、昨年の豪雨では毎秒7900トンとこれを上回り、見直しが急務となっている。

現方針は過去の降雨に基づき策定したが、初会合では新方針として気候変動を考慮することで合意した。「気温が2度上昇した場合、降雨量は1・1倍になる」との予測モデルで流量を見直す。昨年の豪雨時の流量も踏まえ、次回会合で基本高水をどの程度引き上げるかを協議する。

基本高水は、国や熊本県が球磨川支流の川辺川で検討している流水型ダムの容量や規模を定める際の前提となる。国は基本方針を固めた後、流水型ダムを位置づける「河川整備計画」の策定に取り掛かる。 (鶴加寿子)

温暖化も考慮」球磨川の治水方針見直しへ協議開始

(熊本朝日放送2021/7/8(木) 19:07配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/05478171af69d14659dd9785ed124b62c0950a00

温暖化の影響を考慮すべきとの意見も出されました。今後の大雨で球磨川はどの程度流量が増えると想定すべきか治水方針の見直しをめぐる協議が始まりました。

8日は河川工学の専門家などが出席し球磨川治水の根拠となる洪水時の想定流量見直しについて話し合いました。これまでの基準ではピーク流量を人吉地点で毎秒7000トンとしていましたが、熊本豪雨では毎秒7900トンと想定値を超えました。

会議では平均気温が2度上昇すると降雨量が1.1倍に増える試算が示され、委員からは「熊本豪雨でも総雨量の15%~20%が温暖化による影響を受けている」「新たな目標値も気候変動の影響を加味したものに見直す必要がある」などと意見があがりました。 次回の開催は未定ですが今後、国が新たなピーク流量を示す方針です。

また、8日は流域市町村長らが流水型ダムの早期建設を求める要望書を県に提出しました。蒲島知事は「流水型のダムは環境に極限まで配慮する必要がある。できるだけ早期に整備が進むように国に全面的に協力を求めていく」としています。

国土交通省のHP 社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会(第112回)

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001077.htm

国土交通省は、7月8日に社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会(第112回)をWEB開催します。

今回は、球磨川水系の河川整備基本方針について、気候変動を踏まえた新たな計画へと見直すため、1回目の審議を行います。

〇昨年7月の豪雨によって、現行の河川整備基本方針(以下、基本方針)に定める目標流量を上回る洪水流量を記録した球磨川水系(熊本県、宮崎県及び鹿児島県)について、気候変動を踏まえた新たな基本方針への見直しに向けて、1回目の審議を行います。

【会議について】

1.日 時: 令和3年7月8日(木)14:30~16:30

2.場 所: 中央合同庁舎3号館 1階 水管理・国土保全局A会議室(千代田区霞ヶ関2-1-3)

および 各委員所属場所等

3.委 員: 別紙のとおり

4.議 題: 球磨川水系の河川整備基本方針の変更について 等

5.その他:

・会議はWEB会議方式にて、公開で行います。

九州豪雨1年 球磨川の治水対策、前途多難 ダム「10年かかる」

2020年7月の熊本豪雨から1年、球磨川の治水対策が前途多難になっています。その記事を掲載します。

10年もかかるという流水型ダム(川辺川ダム)はやめて、ダム無しの治水対策の推進に全力を傾けるべきです。

九州豪雨1年 球磨川の治水対策、前途多難 ダム「10年かかる」

(毎日新聞 2021/7/6 17:00)https://mainichi.jp/articles/20210706/k00/00m/040/165000c

浸水した自宅脇で建設中の温室前に立つ大柿章治さん。周辺は遊水地の候補地だが「自分たちにも生活がある」と語る=熊本県人吉市で2021年6月9日午後4時26分、西貴晴撮影

2020年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川流域では50人が犠牲になった。国と県は豪雨後、遊水地や田んぼダムなど複数の対策を組み合わせ、流域全体で水害を軽減する「流域治水」への転換を打ち出したが、実現には住民らの協力が欠かせない。復活が決まった支流の川辺川でのダム建設には環境への懸念の声も上がる。「暴れ川」として恐れられ、氾濫を繰り返してきた球磨川の治水対策は待ったなしだが、前途は多難だ。【平川昌範、西貴晴】

遊水地候補地「今のままでは中ぶらりん」

「5年先、10年先のことを言われてもこっちにも毎日の生活がある」。豪雨後に遊水地の候補地となった人吉市中神町の大柿地区に住む大柿章治さん(75)は困惑を隠せない。

農家など約50世帯が暮らしていた大柿地区は近くを流れる球磨川の氾濫でほぼ全域が水没。大柿さんの家も2階の天井近くまで水につかり親戚宅などに避難したが、豪雨から2カ月後に修理を終えて戻った。現在は、豪雨前に手がけていたマンゴーなどの栽培を再開するため、自宅脇で温室も再建中だ。

農家など約50世帯が暮らしていた大柿地区は近くを流れる球磨川の氾濫でほぼ全域が水没。大柿さんの家も2階の天井近くまで水につかり親戚宅などに避難したが、豪雨から2カ月後に修理を終えて戻った。現在は、豪雨前に手がけていたマンゴーなどの栽培を再開するため、自宅脇で温室も再建中だ。

だが仮に遊水地になれば、せっかく再建してもいつまで暮らせるか分からない。遊水地は洪水時に川の水をあえて流し込んで一時的にため、下流の被害を軽減する仕組みだ。普段は農地として利用してもらい、被害が出れば補償する「地役権補償方式」と、用地を買収して深く掘り洪水時に水をためるためだけに使う「掘り込み方式」があるが、いずれにしても住民は移転を強いられる可能性がある。

国土交通省は遅くとも29年度までに流域で600万トン分の遊水地を整備する方針で、候補地の一つの大柿地区では2月に地元説明会を開いた。ただ、具体的な進め方や整備時期は示されておらず、地区には方針が決まるまで自宅の再建に着手できないという住民もいる。大柿さんは「今のままでは中ぶらりんだ。今後どうなるのか早くはっきりしてほしい」と訴える。

穀倉地帯でもある球磨川流域では、大雨時に水田に水を一時的にためる「田んぼダム」も有力な治水策の一つだ。今ある水田をそのまま活用できるメリットがあり、県は今年度から流域の270ヘクタールの水田で実証実験を始めた。実験に協力する湯前(ゆのまえ)町の那須博幸さん(52)は「下流で親戚が被災したこともあり貢献したい」と語る。一方で手がけている米の有機栽培への影響も心配だと明かした。

ダムや堤防などの従来のハード対策だけでなく、場合によっては住民にも負担を強いながら流域全体で水害を減らす、こうした取り組みは「流域治水」と呼ばれる。豪雨被害が頻発する中、国が20年7月に打ち出し、今年3月までに全国109の1級河川などで「流域治水プロジェクト」が策定された。球磨川では復活が決まったダムを軸に遊水地や田んぼダムの整備、河川掘削、川幅を広げる引堤(ひきてい)、既存の市房ダムの再開発などが盛り込まれた。

国は豪雨後、仮に川辺川ダムがあれば、被害の大きかった人吉地区の浸水面積を約6割減少させられたものの、氾濫自体は避けられなかったとの推計を公表した。そうした中、流域治水が絵に描いた餅とならないようにするにはどうすればよいのか。熊本県立大の島谷幸宏特別教授(河川工学)は「地域の将来像を住民自身がどう描こうと考えているのかも重要だ。国は治水案を一方的に説明するのではなく、住民の意向を丁寧に吸い上げてほしい。大きな被害があった球磨川でうまくいけばモデルケースになるはずだ」と話す。

環境アセスに時間、見えぬ着工

球磨川流域で進める遊水地や田んぼダムの整備が実現したとしても、ためられる水はそれぞれ数百万トン規模にとどまる。中止前の計画で1億600万トンの容量がある川辺川のダムが、国や熊本県が目指す治水対策の中核であることに変わりはないが、豪雨から1年がたった今も着工時期は見通せず、完成までには紆余(うよ)曲折も予想される。

蒲島郁夫知事が08年に川辺川ダム計画の白紙撤回を表明し、翌年、旧民主党政権が中止を決定する前に、予定地では用地取得や家屋移転、道路の付け替えがほぼ終わっていた。そのため、従来計画のままならば比較的早く着工できたが、蒲島知事は豪雨後、建設を容認する一方で、普段から水をためる従来計画の「貯水型」の多目的ダムより環境への影響が小さいとされる「流水型」での建設を国に要望。流水型ダムは、普段はそのまま水が流れ大雨時だけ水をためる構造で、国は一から設計をやり直すことになった。

環境影響評価(アセスメント)のための時間も必要になった。従来計画のダムは、大型公共事業にアセスの実施を義務づける1999年の環境影響評価法の施行前に道路の付け替えなどの工事が始まったため、ダムの形状を変えたとしても法律上はアセスが不要だった。だが、環境保全を重視する知事はアセス実施も要望。赤羽一嘉国交相が5月、知事の求めに応じてアセスを実施すると発表した。

川辺川は全国で最も水質が良好な川とされる。また、予定地周辺では絶滅が危ぶまれるタカ科の鳥「クマタカ」が確認されているほか、ダムにより水没する恐れがある五木村の洞窟には希少なコウモリや昆虫が生息。6月16日にオンラインで開かれたアセスの委員会初会合では、動物や植物など各分野の専門家から環境への影響を懸念する声も上がった。今後、従来計画が中止になった大きな理由でもある環境問題が再燃する可能性はある。

国交省の担当者は「現時点でダムの完成時期は示せない」と話すが、設計やアセスで着工まででも数年はかかるとみられ、流域自治体の間では「完成まで10年はかかる」との見通しが一般的になりつつある。