事務局からのお知らせ

全国のダムの堆砂状況(2017年度末、2018年度末)

カテゴリー:

国土交通省への情報公開請求で入手した全国のダムの堆砂状況(2017年度末、2018年度末)のデータを

下記に掲載します。

ご活用ください。

「川辺川ダム問題」球磨川の人吉における危機管理型水位計の異常な観測値(熊本豪雨)

カテゴリー:

7月上旬の熊本豪雨で、球磨川が大氾濫し、凄まじい被害をもたらしました。

この豪雨を受けて、菅義偉官房長官までがテレビ番組で川辺川ダムについて「今回のこうした被害に遭われると、そういう問題を課題に載せなければ、まずい思いがある」と述べており(朝日新聞7月21日)、

中止されたはずの川辺川ダム計画が再登場してくることが強く懸念されます。川辺川ダム抜きの球磨川水系河川整備計画は10数年経過していまだに策定されておらず、川辺川ダムそのものに毎年度、4億円程度の予算が付いてきています。

球磨川の治水計画を考える上で最も重要なことは今回の球磨川洪水がどの程度の規模の洪水であったかです。未曽有の洪水でしたが、問題はその洪水規模です。

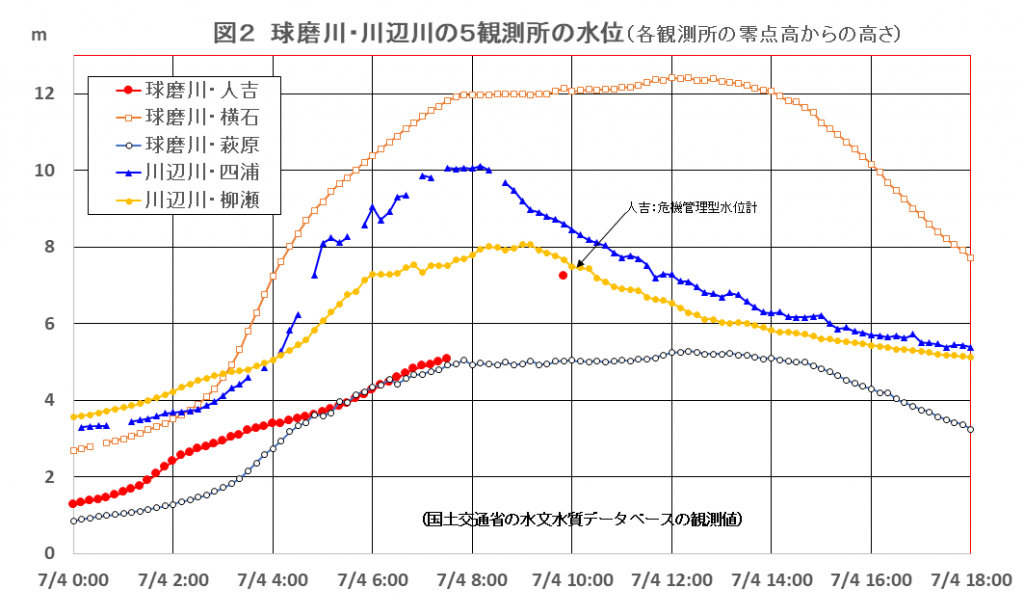

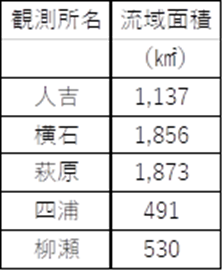

本洪水では、人吉地点の常時水位観測所の観測は7月4日の午前7時30分までで、その後は欠測になってしまいました。球磨川の観測所で水位をずっと測れたのは下流部の萩原、横石、支川・川辺川の四浦、柳瀬だけです。

人吉地点については数年前から危機管理型水位計が取り付けられていますが、その観測値の精度に問題があります。

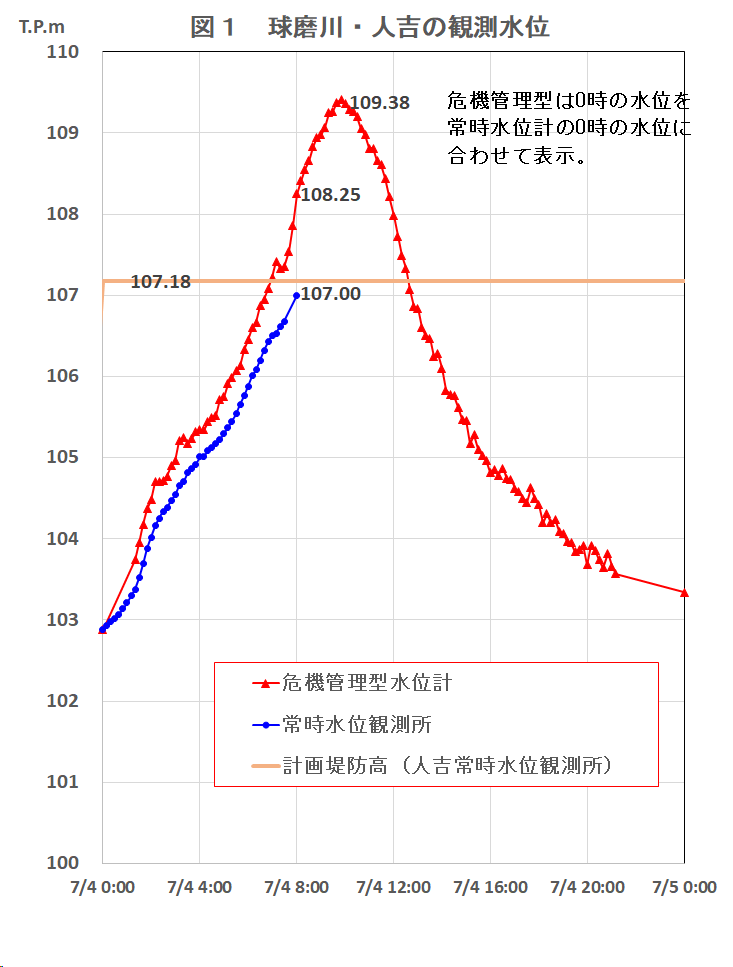

下記の図1は人吉の危機管理型水位計と常時水位観測所の観測値の時間変化を図示したものです。前者は国会議員事務所を通じて国交省から入手したデータで、後者は国交省の水文水質データベースからダウンロードしたものです。

7月4日の0時における危機管理型水位計の観測値を常時水位観測所の観測値に合わせて表示すると、その後は前者と後者の差が次第に大きくなり、7時半時点で、前者が後者を0.7~0.8m上回っています。その後、危機管理型水位計の観測値が急上昇し、常時水位観測所は観測を停止しています。危機管理型水位計のピーク時の9時50分に両者の差がどれくらいに拡大していたかはわかりませんが、この図の傾向から見て1.5m以上の差になっていたと考えられます。

この危機管理型水位計の観測値が過大になっていることについて、九州地方整備局に電話したところ(河川部河川計画課)、担当官はこれは疑問のある数字であって見直す必要があり、1m以上下がる可能性があることを認めました。

危機管理型水位計の観測値の精度に問題があったようなので、今後検討するということでした。

球磨川水系の水位観測所で7月4日7時30分より後の観測ができたのは、球磨川下流の横石と萩原、川辺川の四浦と柳瀬ですが、下記の図2のとおり、横石と萩原は7時30分以降はほとんど横ばいで、水位の上昇があっても小さいです。

川辺川の四浦と柳瀬は8時を過ぎると、横這い又は低下の傾向になっています。

人吉の危機管理型水位計の観測水位のみが下記の図1の通り、8時以降、急上昇しています。

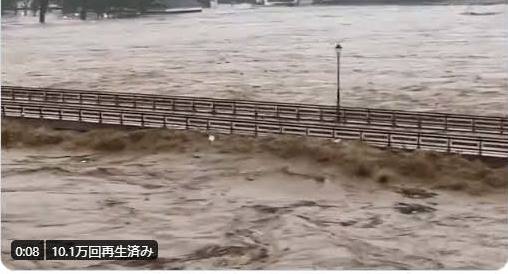

7月4日朝の状況については矢上雅義衆議院議員(熊本4区)がツィートで人吉市の水の手橋(人吉観測所の近く)を撮った録画を流されています。7月4日8時40分の映像を見ると、川の水位は水の手橋の路面を少し下回るレベルになっています。

https://twitter.com/masa_yagami/status/1279198183218769920?s=21

【水の出橋 8時40分】

この橋の路面は下記の写真のとおり、堤防高とほぼ同じ高さです。

この橋の路面は下記の写真のとおり、堤防高とほぼ同じ高さです。

【水の出橋(人吉市の資料)】

しかし、下記の図1を見ると、8時40分時点の危機管理型水位計の観測水位は堤防高を大きく超えており、1.5m以上高くなっています。

この後、この付近の水位は9時50分頃にピークになるのですが、近辺の観測値から見て、1時間程度でここの水位が堤防高を2m超えるところまで一挙に上昇したとは考えられません。

本洪水は堤防を超える未曽有の洪水でしたが、上の映像を見ると、図1の危機管理型水位計の観測水位が示すレベルまで、洪水位は上昇していません。人吉の危機管理型水位計の観測水

位がかなり過大であることは明らかです。

危機管理型水位計の観測値を使うと、本洪水は人吉で8000㎥/秒以上の規模の洪水になりますが、この規模の洪水になると、1/80の球磨川水系河川整備基本方針で2600㎥/秒の削減ができるとされている川辺川ダムが治水計画で必要なものになってしまいます。

川辺川ダムだけでは対応できない洪水規模であったとしても、少なくとも川辺川ダムは必要だという話になりかねません。もっとも、人吉で8000㎥/秒以上もの規模の洪水が発生した場合は、川辺川ダムがあったとしても、ダムが満杯になって緊急放流を行わなければならない可能性が高く、川辺川ダムによって球磨川が救われるという話には必ずしもなりません。

このように、この規模の洪水になると、川辺川ダム抜きの治水計画の策定は困難であって、人吉の危機管理型水位計の著しく過大な観測値を使ってはなりません。

2000年代、川辺川ダム反対運動は大きく盛り上がりました。2001年12月から始まった川辺川ダム住民討論集会での国交省との徹底討論、2006年4月~2007年3月の球磨川水系河川整備基本方針策定審議会での潮谷義子前知事への支援活動における中心テーマは、国交省が示す基本高水流量(長期的な目標の洪水想定流量)が過大ではないかということでした。すなわち、国交省は基本高水流量を大きくして川辺川ダムによる洪水調節が必要だという考えに固執しました。基本方針は策定されてしまいましたが、この運動の盛り上がりにより、川辺川ダムの計画は2009年に凍結になりました。

このような川辺川ダムに関する過去の長い闘いを振り返って、これから川辺川ダム計画復活の動きに対して闘っていかなければなりません。

鬼怒川水害国家賠償請求事件裁判についての説明

カテゴリー:

2015年9月に鬼怒川水害が発生して、あと少しで早くも5年になります。

2018年8月に鬼怒川水害国家賠償請求の提訴が行われました。それから、間もなく2年になります。

その間、下記の通り、裁判が進められてきました。

裁判は中盤から終盤に向かいつつあります。

裁判に提出された書面、裁判の新聞記事は https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053。に掲載されています。

提出書面の概要は鬼怒川水害訴訟の説明202001 と

お読みいただければと思います。。

裁判への支援をよろしくお願いします。https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053。

原告 被告

2018年8月7日 提訴 訴状

2018年11月28日 第1回口頭弁論 答弁書

2019年7月12日 第2回口頭弁論 原告準備書面(1) 被告準備書面(1)

2019年10月18日 第3回口頭弁論 原告準備書面(2) 被告準備書面(2)

2020年1月24日 第4回口頭弁論 原告準備書面(3)、(4) 被告準備書面(3)

2020年4月24日 延期 被告準備書面(4)

2020年7月17日 第5回口頭弁論 原告準備書面(5)

球磨川水系河川整備基本方針の策定において川辺川ダム阻止のために市民側が提出した11通の意見書

カテゴリー:

今回の球磨川の氾濫で、川辺川ダム計画を復活せよという声が出ています。

これから国土交通省が川辺川ダム計画の復活に向けて水面下で動いていくことが予想されます。

悪夢がよみがえっていく思いですが、私たちは川辺川ダム阻止のためにたたかってきた過去の経過を振り返って頑張らなければなりません。

川辺川ダム事業は政府の方針として2009年に中止の判断がされました。それは川辺川ダム反対の声が熊本県内外で大きく広がってきたからです。

しかし、川辺川ダムは毎年度予算がついており、ダム事業としては生き残っています。川辺川ダムなしの球磨川水系河川整備計画は、ダムの代替案がないということで、いまだに策定されていません。

2007年に策定された球磨川水系河川整備基本方針は、基本高水流量(1/80の想定洪水流量)を人吉地点で7000㎥/秒とし、そのうち、川辺川ダムと既設の市房ダムで3000㎥/秒を調節し(そのうち、約2600㎥/秒は川辺川ダム)、残りの4000㎥/秒を河道で対応するとして、人吉地点の計画高水流量(河道の流下能力の設定値)を4000㎥/秒としました。球磨川の重要な治水対策は河道の流下能力を大幅に増やすことなのですが、川辺川ダム建設のベースをつくるため、科学的な根拠なしに人吉地点の河道の流下能力を4000㎥/秒に据え置きました。

河川整備計画は河川整備基本方針の範囲でつくられますので、河川整備計画では河道目標流量を4000㎥/秒以上にすることができません。

河道目標流量を4000㎥/秒に据え置くと、まともな河川整備計画をつくることができず、川辺川ダムなしの球磨川水系河川整備計画が策定されないまま、十数年経過してきました。

川辺川ダム無しの河川整備計画をつくるためには、この球磨川水系河川整備基本方針を見直して、計画高水流量4000㎥/秒を大幅に引き上げる必要があります。

この球磨川水系河川整備基本方針の策定において私たちは川辺川ダムを必要としないものにするべく、懸命の取り組みをしましたので、その経過を述べておきます。

球磨川水系河川整備基本方針の策定に関して国土交通省で2006年4月から2007年3月まで延べ11回の河川整備基本方針小委員会が開かれました。https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/kuma_index.html

一つの水系で11回も委員会が開かれたのは異例なことです。通常は1~2回です。

それは当時の熊本県知事、潮谷義子知事が川辺川ダムが河川整備基本方針で位置づけられないように頑張られたからです。

潮谷知事は2006年の途中で事故で骨折されましたが、車いすで毎回委員会にかけつけました。

委員会の数十名いる委員の中でダム懐疑派は潮谷知事だけで、委員会の中でたった一人の闘いでした。

私たち市民側は潮谷知事を支援すべく、委員会に毎回、意見書を提出し、傍聴席で審議を見守りました。

審議終了後に委員会の会議室がある階のエレベーターホールで市民側は潮谷知事を迎え、労をねぎらいました。知事からも傍聴と意見書へのお礼の言葉がありました。

市民側が提出した意見書は次の通りです。それぞれ長文ですが、興味がある方はお読みいただければと思います。

最も重要な争点は基本高水流量7000㎥/秒(人吉地点)が過大ではないか、計画高水流量4000㎥/秒(人吉地点)が過小ではないかということでした。

2006年4月13日球磨川委員会への意見書(その1)(基本的なことについて)

2006年5月10日球磨川委員会への意見書(その2)(基本高水流量問題)

2006年6月6日球磨川委員会への意見書(その3)(基本高水流量問題)

2006年7月19日球磨川委員会への意見書(その4)(基本高水流量問題)

2006年8月10日球磨川委員会への意見書(その5)(基本高水流量問題)

2006年9月6日球磨川委員会への意見書(その6)(基本高水流量問題)

2006年10月19日球磨川委員会への意見書(その7)(計画高水流量問題)

2006年11月15日球磨川委員会への意見書(その8)(計画高水流量問題)

2006年12月25日球磨川委員会への意見書(その9)(計画高水流量問題と、ダムの弊害)

2007年2月14日球磨川委員会への意見書(その10)(穴あきダム問題)

2007年3月23日球磨川委員会への意見書(その11)(穴あきダム問題と、ダムの弊害)

球磨川水系河川整備基本方針は、潮谷知事の懸命の取り組み、そして、私たちの精一杯の活動があったものの、私たちが望むものにはなりませんでしたが、

川辺川ダム阻止のためにたたかってきたこの過去の経過を振り返って私たちはこれから頑張らなければなりません。

粘り強い堤防整備/水位低下が困難個所に/国交省河川堤防検討会

カテゴリー:

去る6月12日に国土交通省で「第3回 令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会」のWEB会議が開かれ、その配布資料がようやく、国土交通省のHPに掲載されましたので、お知らせします。

その会議の概要を伝える記事も掲載します。

この技術検討会の審議が重要であるのは前にもお伝えしましたが、国交省が長年封印してきた耐越水堤防工法を部分的に導入する方向に方針を転換しようとしていることです。

旧・建設省土木研究所が耐越水堤防の工法を1975年から1984年にかけて研究開発し、その工法が全国の9河川で実施されました。その成果に基づいて、旧・建設省は2000年3月に関係機関に「河川堤防設計指針(第3稿)」を通知し、耐越水堤防工法を全国に広めようとしました。

その翌年、2001年12月から熊本県で川辺川ダム住民討論集会が始まり、そこで、耐越水堤防を整備すれば、川辺川ダムが不要になるのではないかという問題提起がなされました。その提起を受けて、国交省はこのままでは、耐越水堤防工法の存在が川辺川ダムははじめ、各地のダム事業推進の妨げになると考え、2002年7月に先に通知した「河川堤防設計指針(第3稿)」を廃止しました。

それ以来、国交省は耐越水堤防工法の導入を頑なに拒否してきました。

しかし、昨年の台風19号による洪水では国管理河川の12箇所・県管理河川の128箇所で堤防決壊が発生したので、国交省も背に腹はかえられず、封印してきた耐越水堤防工法の導入を考えざるを得なくなりました。

すでに、台風19号で決壊した千曲川の穗保地区560メートルは耐越水堤防工法の工事が進行中です。ただし、千曲川の越水4カ所の方は耐越水堤防工法ではありません。

(台風19号災害から8か月 出水期迎えた被災地で復旧工事進む 長野 https://suigenren.jp/news/2020/06/13/13289/ )

国交省の姿勢は耐越水堤防工法の全面採用ではありませんが、耐越水堤防工法導入の道が開かれたことを喜びたいと思います。

耐越水堤防工法の導入は石崎勝義・元建設省土木研究所次長、今本博健京大名誉教授、大熊孝新潟大名誉教授らが提言し、私たちも国交省に働きかけてきました。

今月中にこの技術検討会が報告書をまとめることになっています。

国土交通省 第3回 令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会の配付資料 https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/gijutsu_kentoukai/dai03kai/index.html

資料1-1 技術検討会(第2回)の議事要旨

資料1-2 意見の整理

資料2 河川堤防の被災状況の調査・分析について

資料3-1 堤防強化に関する関係業界団体への意見聴取方法等

資料3-2 関係業界団体からの提案等

資料3-3 既往研究成果から確認される越水しても壊れにくい河川堤防の構造に関する留意点

資料4 緊急的・短期的な河川堤防の強化方策の方向性

資料5 今後の取組

粘り強い堤防整備/水位低下が困難個所に/国交省河川堤防検討会

[建設通信新聞 2020-06-16 2面 ] https://www.kensetsunews.com/archives/462855

国土交通省は12日、「令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会」(座長・山田正中央大理工学部教授)の第3回会合を開き、報告書の案を示した。

洪水時に河川水位を下げる対策の実施が困難な個所を候補に、危機管理として緊急的・短期的に河川堤防を強化し、越流した場合に決壊しにくい「粘り強い堤防」を整備する。月内に報告書をまとめる。

緊急的・短期的に堤防を強化する個所は、狭さく部や橋梁の上流部・合流部・湾曲部などの影響を受けて水位が上昇しやすい区間のうち、水位上昇が当面解消されない区間を候補とする。

越流しても堤防が決壊するまでの時間を引き延ばして、避難に必要な時間を確保できる堤防を整備する。

越水に対して一定の効果を有すると考えられる資材・工法は存在するものの、それぞれに課題がある状況。

加えて、越水に対する実証的な検証や、河川堤防に求められる基本的な性能に関して、さらなる検証が必要なものが多い。

そのため、国交省、国土技術総合研究所、土木研究所、都道府県が連携し、堤防が決壊した個所や越水しても決壊に至らなかった個所のデータを収集・分析するとともに、

大型実験の実施などによって対策工法の効果を検証し、技術開発につなげる。