事務局からのお知らせ

3/1 15時から 石木ダムから見る土地収用法

カテゴリー:

「勉強会・石木ダムから見る土地収用法」のご案内

公共事業改革市民会議は、無駄な公共事業によって生活基盤が奪われてしまうのをなんとか防ぎたい、と活動している仲間たちの連絡組織です。

当該住民が必要としている公共事業ならばまだしも、全く必要としない事業が異論を無視して強行されています。事業立地地域の貴重な自然だけでなく、地域社会が破壊され、そこで生活している住民の生活基盤が侵害されています。石木ダムでは、土地収用法を適用した長崎県が断念しない限り、13世帯の全住居が取り壊されてしまう事態にまで至っています。

私たちは、このような現実を国会議員の皆さんにお知らせするとともに、国のシステムの問題点を明らかにし、改善することを目的にした連続勉強会を、「公共事業チェック議員の会」の後援をいただいて企画しております。

その手始めとして、緊迫状態にある石木ダムを取り上げ、「勉強会・石木ダムから見た土地収用法」を下記の通り開催いたしますのでご案内申しあげます。

ご多忙のところ恐縮ですが、皆様お誘いあわせのうえ、ご参加いただきますようお願いします。

記

石木ダムから見た土地収用法

日 時 2018年3月1日(木)15:00~17:00

場 所 衆議院第二議員会館1階 多目的会議室 14;30から1階ロビーで入館票を配布します.

内 容 石木ダムから見る「土地収用法」について

- 映画「ほたるの川のまもりびと」(20分短縮版)上映

なぜ50年以上にわたってダム反対を貫けるのかがわかる映画の短縮版です。

ご必要な方には当日お分けします。

- 制作者からの説明・挨拶

- 石木ダムの現状について

- 現地地権者として: 岩下和雄

- 受益予定者とされている佐世保市民として: 松本美智恵

- 土地収用法について

- 石木ダム 「土地収用法が公共事業推進法になっている理由」 遠藤保男

- 横浜環状道路「横環南に見る土地収用法の不当性」 比留間哲夫

- 外環自動車道「区分地上権の問題」 國井さわ美

- 意見交換

国会議員からのご発言は随所でいただきます。

連絡先:初鹿明博事務所(衆内線51112・石井)

公共事業改革市民会議事務局(090-8682-8610 遠藤保勇)

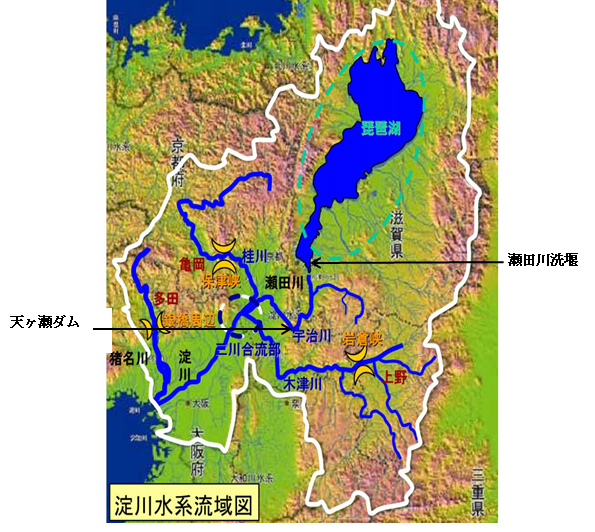

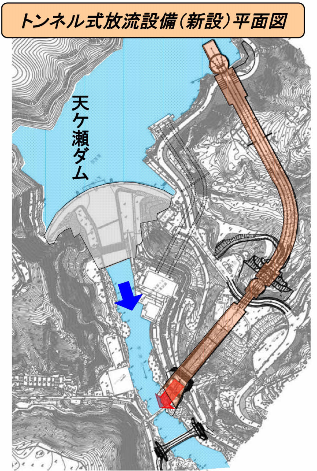

淀川水系の天ヶ瀬ダム再開発事業の虚構

カテゴリー:

天ヶ瀬ダム再開発の問題点を皆様にも知っていただくため、そのポイントを下記の通り、まとめてみました。

1 天ヶ瀬ダム再開発について

2 琵琶湖後期放流1500㎥/秒の非実現性

3 京都府水道が天ヶ瀬ダム再開発に参画する必要性は皆無

以上のように、京都府水道が天ヶ瀬ダム再開発事業に参画して0.6㎥/秒の新規水利権を得る必要性はなく、現状のままで今後とも必要な給水を充たすことが十分に可能です。

今回の衆議院議員選で「公共事業チェック議員の会」をより強く!

カテゴリー:

「公共事業チェック議員の会」関係者を送りだそう

水源連と公共事業改革市民会議は無駄な公共事業廃止・中止を求めています。

国会関係では「公共事業チェック議員の会」と連携をとっています。

国会において、無駄な公共事業をストップさせようとする勢力を少しでも強くすることが、私たちの責務でもあります。

今回の衆議院議員選挙においても、「公共事業チェック議員の会」関係者=現在の同会会員+同会の元議員 の当選を目指しましょう。

これまでに掌握している、今衆議院議員選挙で立候補している「公共事業チェック議員の会」関係者=現在の同会会員+同会の元議員 の一覧です。

立は立憲民主党、共は共産党、希は希望の党、自民は自由民主党です。

比例区ついては、候補者名ではなく政党名を記入します。

比例区のみでエントリーしている候補者については、その政党名と比例区名を記しました。

| 氏名 | 解散前の政党 | 20171022選挙 |

| 荒井 聰 | 民進 | 立 北海道3 |

| 近藤 昭一 | 民進 | 立 愛知3 |

| 赤嶺 政賢 | 共産 | 共 沖1 |

| 柿沢 未途 | 民進 | 希 東京15 |

| 本村 伸子 | 共産 | 共 比・東海 |

| 初鹿 明博 | 民進 | 立 東京16 |

| 笠 浩史 | 民進 | 希 神奈川9 |

| 阿部 知子 | 民進 | 立 神奈川12 |

| 鈴木 克昌 | 民進 | 引退 |

| 枝野 幸男 | 民進 | 立 埼玉5 |

| 逢坂 誠二 | 民進 | 無 北海道8 |

| 水戸 将史 | 民進 | 見送り |

| 福島 伸享 | 民進 | 希 茨城1 |

| 佐々木隆博 | 民進 | 立 北海道6 |

| 梅村さえこ | 共産 | 共 比・北関東 |

| 真島 省三 | 共産 | 共 福岡9 |

| 畠山 和也 | 共産 | 共 比・北海道 |

| 清水 忠史 | 共産 | 共 比・近畿 |

| 穀田 恵二 | 共産 | 共 京都1 |

| 笠井 亮 | 共産 | 共 比・東京 |

| 畑野 君枝 | 共産 | 共 神奈川 |

| 田村 貴昭 | 共産 | 共 比・九州 |

| 高橋千鶴子 | 共産 | 共 比・東北 |

| 塩川 鉄也 | 共産 | 共 比・北関東 |

| 島津 幸広 | 共産 | 共 比・東海 |

| 松本 剛明 | 無 | 自民 兵庫11 |

| 大河原 雅子 | 元議員 | 立 比・北関東 |

| 川内 博史 | 元議員 | 立 鹿児島1 |

栃木県南地域の地下水100%の水道水の維持を求める署名活動

カテゴリー:

栃木県南地域の栃木市、下野市、壬生町は水道水源の100%を地下水に依存し、市民町民は美味しくて安全性の高い水道水を享受しています。ところが、栃木県は3市町水道の地下水依存率を大幅に引き下げる県南広域的水道整備事業を推進しようとしています。

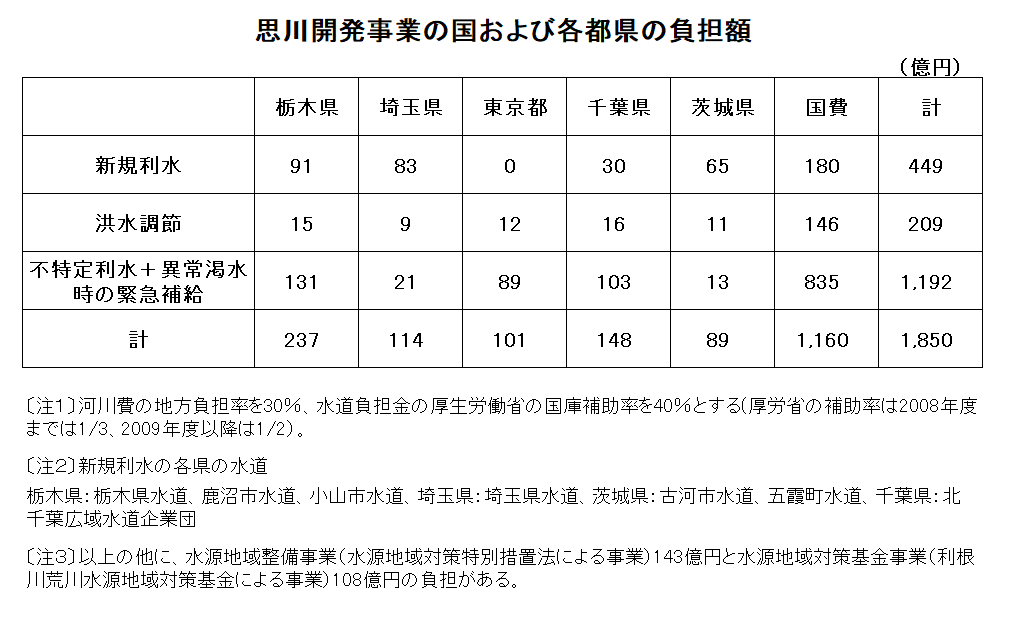

この事業は、栃木県が(独)水資源機構の思川開発事業(南摩ダム)で得る予定の毎秒0.403㎥の水道水源を県南3市町に供給する事業です。

これにより、3市町水道の地下水依存率は2030年度には65%まで下げることになっています。そして、その後は地下水依存率がさらに低下していくことが予想されます。

この事業の巨額事業費(三百数十億円)の付けは3市町に回り、水道料金の大幅値上げは避けられません。さらに、思川の水の混入で、3市町の水道水の味、安全性が低下することは必至です。

栃木県が3市町水道の地下水依存率を下げる表向きの理由は地盤沈下対策や地下水汚染対策ですが、県南地域の地盤沈下は20年前から沈静化しており、また、3市町では十分に安全性が高い水道水が供給されており、地下水汚染は杞憂のことに過ぎません。

栃木県は思川開発の水源を無理やり使うために、県南広域的水道整備事業を強引に推し進め、3市町水道の地下水依存率を下げようとしているのです。

この栃木県の方針に2市1町の首長は賛同しましたが、あくまで方針段階での賛同であり、事業化に向けての合意形成はこれからです。

このように理不尽な事業をストップさせるため、2市1町の市民町民が立ち上がりました。

2市1町に対して、県南広域的水道整備事業に参加せず、これからも地下水100%の水道水を維持することを求める署名活動も開始しました。

皆様も是非、この署名活動にご協力くださるよう、お願いいたします。

「地下水100%の水道水の維持を求める要望書」の署名用紙は

栃木県南水道の署名用紙 のとおりです。

この署名活動の趣旨を分かりやすく説明したチラシもあります。

栃木県南水道問題の署名用チラシ のとおりです。

署名用紙とチラシをご活用ください。

この署名活動を進める「栃木県南地域の地下水を生かす市民ネットワーク」の設立集会が去る8月19日に栃木県弁護士会館で開かれ、嶋津暉之が講演をしました。

その講演録が「とちぎの地域と自治」の最新号に掲載されましたので、転載します。

講演録(嶋津暉之)とちぎの地域と自治 2017年10月

なお、思川開発事業に対しては下記のとおり、栃木県だけではなく、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県も多額の費用を負担しつつあります。

近江の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのに古思ほゆ (日弁連シンポ)

カテゴリー:

琵琶湖がつなぐ人と生きものたち

~市民による生物多様性の保全と地域社会の実現をめざして~

第60回 日本弁護士連合会 人権擁護大会 in SHIGA

第3 分科会2017 年10月5日(木) びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール「淡海」 8~10

本シンポジウムでは、多岐にわたる生態系サービスを将来的に享受し続けていくために、いかに生物多様性を保全・管理し、持続的に利用していくべきか、琵琶湖とその上流部の森林、沿岸域にある農地に至るまで、総合的な観点から自然環境政策と法制度について考察します。

本シンポジウムでは、環境創造型農業をはじめ、持続可能な森林管理、原発や化石燃料に頼らない持続可能なエネルギーの活用等、生物多様性の保全と地域経済の活性化のつながりについて考察します。

市民と行政が対等な立場で地域社会の運営に携われる社会を実現するため、多くの市民の皆様と一緒に考えたいと思います。

是非、本シンポジウムにご参加ください。

詳しくはこちら

↓

第60回人権擁護大会シンポジウム 第3分科会チラシ