事務局からのお知らせ

「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」の変更

カテゴリー:

5月28日に「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」(利根川荒川フルプラン)が変更され、下記の通り、国土交通省のHPに掲載されました。

「~需要主導型の「水資源開発の促進」からリスク管理型の「水の安定供給」へ~」としていますが、水需要が減少の一途を辿り、水余りが一層進行していく時代になったのですがら、役目がなくなった水資源開発基本計画(フルプラン)は廃止されるべきものです。

利根川・荒川・豊川・木曽川・淀川・吉野川・筑後川の7指定水系については水資源開発促進法により、水需給の面でダム等の水資源開発事業が必要であることを示す水資源開発基本計画(フルプラン)が策定されています。利水面でのダム等水資源開発事業の上位計画になります。これらの指定水系では現在、思川開発、霞ケ浦導水事業、設楽ダム、川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、小石原川ダム(試験湛水中)といった水資源開発事業が進められていて、木曽川水系連絡導水路が計画されています。

しかし、水需要が減少の一途を辿り、水余りが一層進行していく時代において水需給計画で新規のダム等水資源開発事業を位置づけることが困難になってきたため、2015年度目標のフルプランのままになってきていました。

このうち、今回、利根川・荒川水系について2030年度目標のフルプランが策定されました。

フルプランは水資源開発促進法の目的に書かれているように、「産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため」に策定されるものであり、水道用水・工業用水の需要が減少傾向に転じた時点で、その役割は終わっているのですから、水資源開発促進法とともに、7指定水系のフルプランは廃止されるべきものです。

しかし、国土交通省水資源部の組織を維持するため、目的を失ったフルプランの改定作業が行われています。

これから、豊川・木曽川・淀川・筑後川の指定水系についてもフルプランの改定が行われることになっています(新規の事業がない吉野川水系は2019年4月に形だけの計画を策定)。

を見ると、中段に図が三つあります。

左の図では2030年度において10箇年に1回の渇水では供給可能量が高位の水需要量をも少し上回るが、真ん中の図の既往最大渇水時には供給可能量が高位の水需要量を下回ってしまう。右の図はその対策として需要側の節水対策などに取り組む必要があることを示すものです。

分かりずらい図ですが、要するに10箇年に1回の渇水に対応する水源量はすでに確保されているが、既往最大渇水時を考えると、不足が生じることがあるので、水源開発がまだ必要だということを言いたいようです。

国土交通省のHP

「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」の変更

~需要主導型の「水資源開発の促進」からリスク管理型の「水の安定供給」へ~ 令和3年5月28日

https://www.mlit.go.jp/report/press/water02_hh_000132.html

【経緯】

危機的な渇水、大規模自然災害、施設の老朽化に伴う大規模な事故など、近年の水資源を巡るリスクが顕在

化している状況を踏まえ、平成29年5月の国土審議会の答申では、従来の需要主導型の「水資源開発の促進」

からリスク管理型の「水の安定供給」へと、水資源開発基本計画を抜本的に見直す必要があることが提言されま

した。

これを受け、利根川水系及び荒川水系については、令和元年7月より計画の見直しに着手し、国土審議会水資

源開発分科会利根川・荒川部会における6回の審議、国土審議会水資源開発分科会における審議を経て本計画

をとりまとめ、令和3年4月15日に国土審議会長より国土交通大臣へ答申された後、関係大臣協議、関係都県知

事意見聴取を経て、本日、閣議決定、国土交通大臣決定をしました。

【新たな計画のポイント】

比較的発生頻度が高い渇水時を基準に水の安定供給を目指してきた前計画を新たな視点で転換

[1]供給の目標に、発生頻度は低いものの水供給に影響が大きいリスク(危機的な渇水等)を追加

危機的な渇水、大規模自然災害、老朽化に伴う大規模な事故に対しても新たに目標を設定

[2]需要と供給の両面に存在する不確定要素を踏まえて、水需給バランスの点検を行い計画を策定

<需要面> ・社会経済情勢等の不確定要素(人口、経済成長率)

・水供給の過程で生じる不確定要素(水供給過程での漏水等、給水量の時期変動)

それぞれ、「高位」と「低位」の2ケースを想定

<供給面> 「10箇年第1位相当の渇水」、「既往最大級の渇水」の2ケースを想定

[3]ソフト対策を供給の目標を達成するための必要な対策として計画に掲上

「水供給の安全度を確保するための対策」、「危機時において必要な水を確保するための対策」に区分し、

地域に即した対策を掲上

[4]PDCAサイクルの導入

計画策定後、おおむね5年を目途に水需要の実績や対策効果等を点検し、必要に応じ計画を見直し

〔注〕(Wikipediaの解説 PDCAサイクル:PDCA cycle、plan-do-check-act cycle)は、品質管理などの 業務管理における継続的な改善手法。Plan(計画)→ Do(実行)→ Check( 評価)→ Act(改善)の4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する 。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:178KB)

新たな計画の概要(利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画)(PDF形式:506KB)

計画本文(利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画)(PDF形式:227KB)

説明資料(利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画)(PDF形式:338KB)

2019~2021年度の各ダムの予算額

カテゴリー:

2019~2021年度の各ダムの予算額をまとめました。

直轄ダム・水資源機構ダムは直轄・水機構ダムの予算額(2019~2021年度)

をご覧ください。

佐世保市水道の給水量の渇水年との比較 石木ダムは全く不要

カテゴリー:

長崎県川棚町では治水利水の両面で必要性がない石木ダムの建設を阻止する闘いが続けられています。

石木ダムの利水の最新資料(2020年度のデータ)を入手できましたので、最新のグラフを掲載します。下記の通りです。

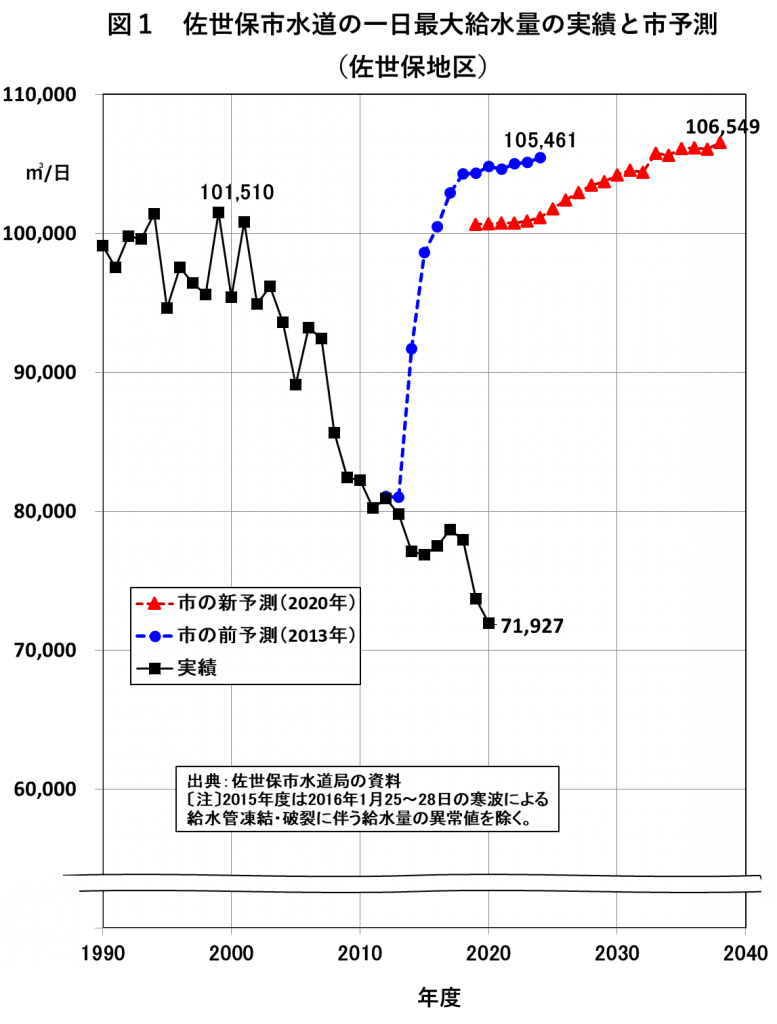

図1は佐世保市水道(佐世保地区)の一日最大給水量の実績と市予測です。実績は2000年代に入ってから、ほぼ減り続け、最近20年間で3割近く減り、2020年度は71927㎥/日になりました。

しかし、市予測では一日最大給水量が106549㎥/日まで増えることになっています。架空予測であることは明白です。

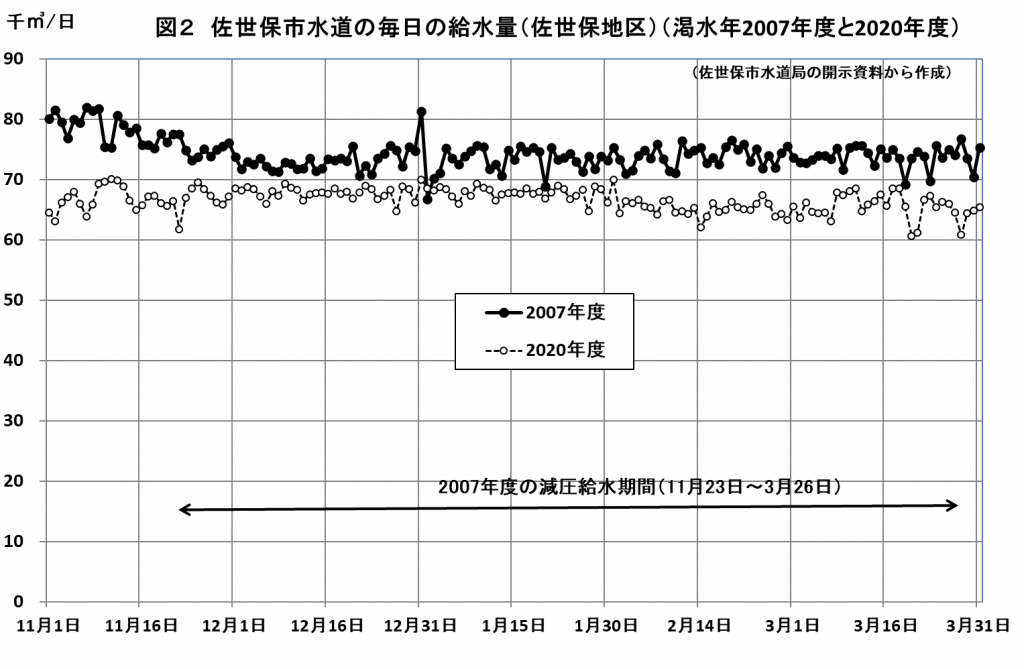

給水量の減少が続いてきたことにより、最近20年間で最大の渇水年「2007年度」と2020年度の毎日の給水量を比較すると、図2の通り、2020年度は2007年度をかなり下回っています。2007年度は10年に1回程度の渇水年とされていますが、その程度の渇水が再来しても特段の対応は必要ありません。

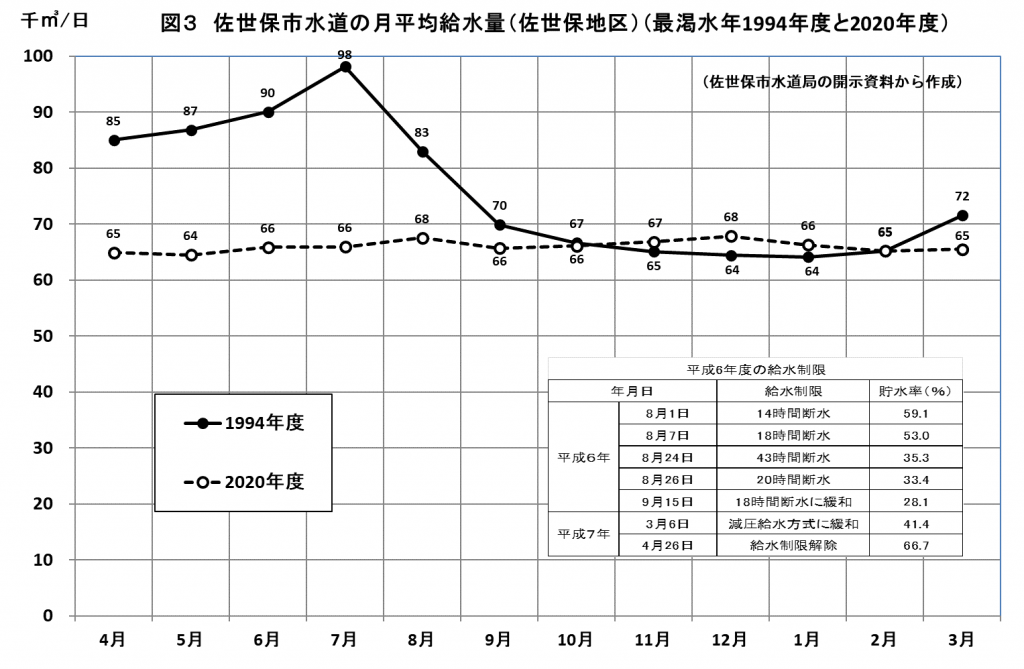

過去最大の渇水年とされているのが1994年度です。西日本で最大の渇水年でした。

その1994年度と2020年度を比較したのが図3です。1994年度の水道給水量は月単位の数字しか残っていないので、月平均値の比較になります。

1994年度の最も厳しい渇水月でも2020年度の給水量はほぼ同程度ですから、現在、過去最大の渇水が再来しても、多少の措置で対応することができます。

1994年度渇水は市の対応がお粗末で、長時間の断水が行われましたが、今ならば、給水量が大きく減少していますので、断水になることはありません。多少の減圧給水で十分に対応できると思います。

最近は給水量の年間変動が小さくなっています。かつては見られた季節変動がかなり小さくなっています。

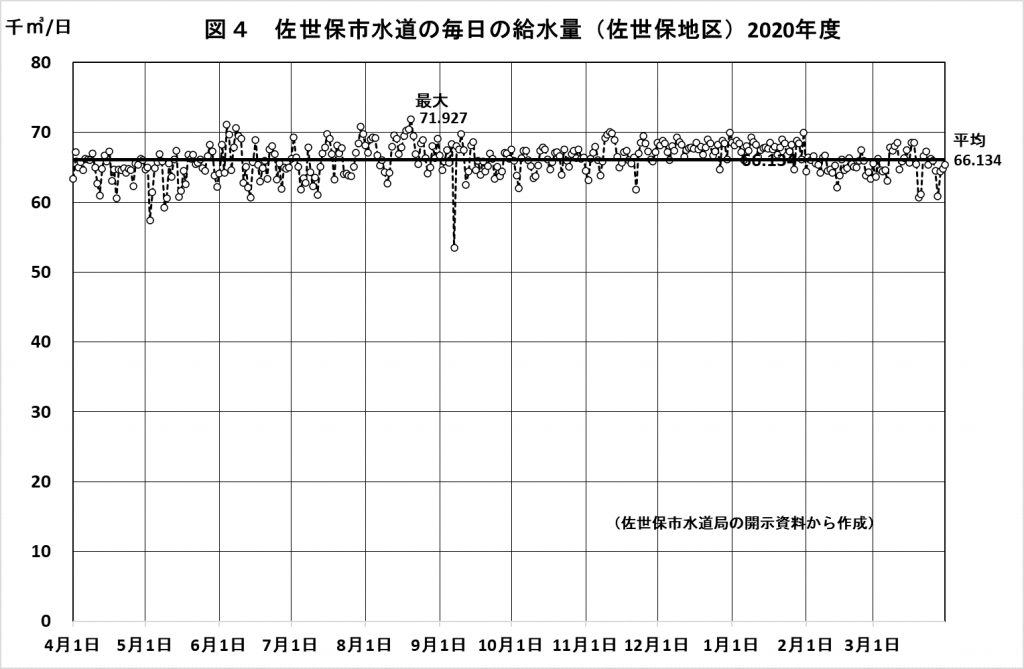

図4の通り、2020年度は一日平均給水量66134㎥/日に対して、一日最大給水量は71927㎥/日で、最大/平均は1.09にとどまっています。

しかし、佐世保市の給水量の予測では最大/平均が1.25です。これが将来の一日最大給水量予測値をひどく大きくする予測テクニックの一つになっています。

佐世保市水道の保有水源を正しく評価すれば、10万㎥/日以上ありますので、給水量の最近の動向を見れば、石木ダムの新規水源が必要であるはずがありません。

治水面の話は割愛しますが、石木ダムは治水面でも不要なダムです。

この無意味なダムの建設を阻止しましょう。

水源連便り87号 ご覧ください!

カテゴリー:

87号、4月17日に発行しました。

2020 年度の総会報告

2020 年度の総会はコロナ渦を避け、紙上総会としました。

総会議案への承認投票では、不承認はありませんでした。

よって、2020 年度活動報告と会計報告、2021 年度活動方針と役員体制について、皆様

から承認されたことを報告いたします。

内容は盛りだくさん!

- 事務局からの報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

- 第27回総会(紙上総会)の報告

- 2021年度の活動に向けて

- 「私も一言」 を寄せてください。

- 石木ダム、川辺川ダム、ノー! 私も一言!! も参照願います!

- 全国の状況

- 石木ダム建設阻止の闘いを伝える最近の記事・・・・・・・・・・・・12

- 球磨川の川辺川ダム問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

- 大戸川ダム推進のための淀川水系河川整備計画変更案への意見・・・・28

- 流域治水関連法案の国会上程

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」・・・ ・・35 - スーパー堤防事業の虚構 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

- リニア中央新幹線問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

参議院国土交通委員会での流域治水関連法案の審議に参考人として出席

カテゴリー:

流域治水関連法案(特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案)が今国会で審議されています。

4月16日に衆議院を通過し、参議院での審議に移っています。

4月20日、参議院国土交通委員会で参考人の意見聴取と質疑がありました。

参考人は下記の3人で、嶋津も出席しました。

「参議院 国土交通委員会経過 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/204/keika/ke2700072.htm

開会年月日 令和3年4月20日 国土交通委員会(第十一回)

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(閣法第 一八号)(衆議院送付)について

参考人

国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長・東京大学名誉教授 小池俊雄君、

株式会社社会安全研究所所長 首藤由紀君 及び

水源開発問題全国連絡会共同代表 嶋津暉之君から

意見を聴いた後、 各参考人に対し質疑を行った。」

流域治水関連法案の内容は前にもお伝えしましたが、国土交通省のHP https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_hoan/20210202.html に掲載されています。

今回の法案は特定都市河川浸水被害対策法の改正のほかに、利水ダムの事前放流を法制化する河川法の改正なども入って、内容が盛りだくさんです。

流域治水関連の法律ができることは望ましいことですが、実際にどこまで機能するものになるのかはわかりません。

私は、ダムの問題も伝えておかなければならないと考え、意見陳述の前半は利水ダムの事前放流の限界と、ダムの洪水調節効果が河川の下流では減衰してしまうことを述べました。

限られた治水効果しか持たず、時には緊急放流で災害を引き起こすことがあるダムの建設予算を極力縮小して、河川改修・河川維持の予算に回すべきであるというまとめを行った後、

流水治水の先進的な取り組み事例である滋賀県の流域治水推進条例と今回の流域治水法案の比較を行い、滋賀県の条例とその取り組み方を大いに参考にして今後、流域治水を充実していくべきであると述べました。

私は

を配布して、意見を述べました。

参考までにお知らせしておきます。

流域治水関連法案は4月22日に参議院国土交通委員会で質疑が行われ、4月中に参議院本会議で採決される予定です。

なお、現在の特定都市河川浸水被害対策法で特定都市河川に指定されているのは https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen_db/pdf/2020/4-3-16.pdf

の8河川です。