各地ダムの情報

石木ダム問題の番組「ダム予定地に生まれて」

6月20日(土)17:30~のTBS『報道特集』で、石木ダム問題の番組「ダム予定地に生まれて」が放映されました。

九州で既に放映されたドキュメンタリー「ダム予定地に生まれて」を短縮したものです。

その番組案内には次のように書かれていました。https://www.nbc-nagasaki.co.jp/tv-topics/200527/

「去年、石木ダム建設に反対する地元住民13世帯の家や田畑が強制収用されました。

事業が計画されたのは半世紀前。水没予定地に暮らす住民達は先祖代々の土地を手放せないと立ち退きを拒んできました。

事業を推進する長崎県との対立で日常のほとんどが抗議活動に染まっています。

強制収用された今も13世帯およそ50人が暮らす川棚町川原地区の半世紀を描く。長すぎる公共事業がもたらすものとは。」

この番組を見て、利水治水の両面で必要性がない石木ダムの建設のため、13世帯50人の生活を奪おうとする長崎県に対してあらためて強い憤りを覚えました。

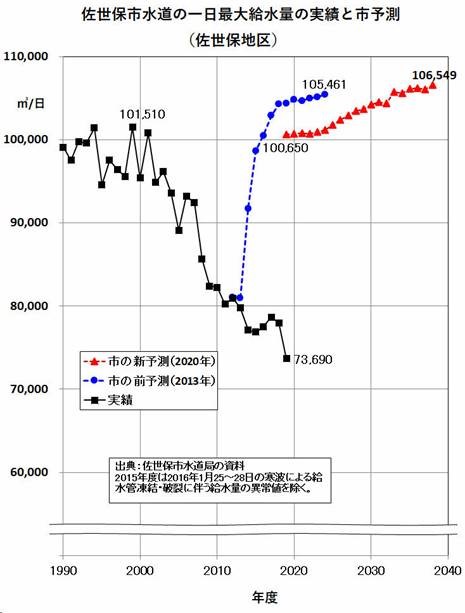

次の上段の図は石木ダムの水源が必要だという佐世保市の水需要の実績と市予測を比較したものです。実績がほぼ減少の一途を辿ってきているのに、市は実績と乖離した架空予測を続けて石木ダムの水源が必要だと強弁しています。

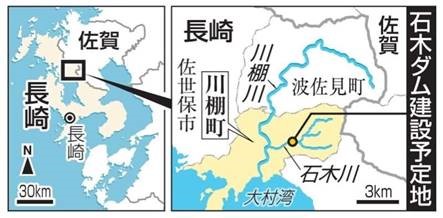

次の下段の図は川棚川流域における石木ダムの位置を示したものです。川棚川の最下流で合流する支川「石木川」につくられる石木ダムで対応できるのは川棚川流域の4~5%に過ぎず、石木ダムは治水対策として意味を持ちません。

川棚川の治水対策として行うべきことは河道整備や内水はん濫対策であって、石木ダムの建設ではありません。

このように愚かな石木ダム事業は何としても中止させなければなりません。

石木ダムの費用便益比計算 川棚川の洪水調節のB/Cはわずか0.10

カテゴリー:

ダム等の公共事業は事業の是非について定期的に再評価を行うことが義務付けられており、その再評価の重要な項目の一つが費用対効果(費用便益比)の数字です。

費用便益比が1を超えれば事業継続となり、1を下回れば見直しの対象となります。

ほとんどの事業では事業者は便益を過大に計算して、費用便益比が1を超えるように操作します。

石木ダムについても洪水調節と不特定利水(渇水時の補給)の目的については長崎県、水道用水開発の目的については佐世保市が再評価を行い、費用便益比を計算しています。

長崎県は洪水調節と不特定利水の目的について昨年9月に再評価を行いました。前回は2015年でした。

今回、昨年9月30日の長崎県公共事業再評価監視委員会で示された石木ダムの費用対効果分析の計算資料を入手しました。石木ダム費用対効果分析資料201909の通りです。

昨年7月17日に石木ダム工事差し止め訴訟の証人尋問が長崎地方裁判所佐世保支部で行われ、石木ダム事業を科学的に検証すれば、治水面で不要であることを嶋津が証言しました。

その中で、石木ダムは費用便益比計算の恣意的な設定を改めれば、費用便益比が1を大きく下回ることを示しました。

詳しくは、https://suigenren.jp/wp-content/uploads/2019/07/435871c5c7f259bef4ac7f2e9ce6f279.pdf をお読みください。

証言で示した2015年の再評価の数字は次の通りでした。

2015年の再評価

石木ダム全体の費用便益比(B/C)1.25

洪水調節ダム便益 0.42

川棚川(河口~石木川合流点) 0.12

石木川 0.30

不特定便益 0.79

残存価値 0.05

2019年の再評価もほぼ同じでした。石木ダム費用対効果分析資料201909の最終ページの合計欄の数字と6ページの表から次の値が求められます。

2019年の再評価

石木ダム全体の費用便益比(B/C)1.21

洪水調節ダム便益 0.40

川棚川(河口~石木川合流点) 0.10

石木川 0.30

不特定便益 0.77

残存価値 0.04

ダム建設の主たる目的は川棚川の洪水調節であるはずなのに、その便益に関しては費用便益比(B/C)がわずか0.10しかありません。

石木ダム全体のB/Cが1を超えているのは、前回と同様、不特定利水の便益がダム完成前に発生するという実際にはありえない設定をしたことによって、現在価値化後の便益が大きくなっているからです。

現在価値化とは費用便益比計算独特のもので、社会的割引率(貨幣価値の変動率を示す指標)を 4%として、将来発生する金額を低く、過去に発生した金額を高く評価するものです。

不特定利水の便益がダム完成後に発生するというまともな設定をすれば、石木ダム全体のB/Cが1を大きく下回り、石木ダムは見直しの対象になります。

以上の通り、長崎県が行った費用便益比計算でも、石木ダムは主目的の川棚川洪水調節の費用便益比がわずか0.10しかありません。

長崎県が地元住民の土地・家屋が奪おうとしている石木ダムはその程度の事業なのです。

こんな無意味な事業は何としても中止させなければなりません。

安威川タム訴訟、住民敗訴公金支出差し止め請求 大阪地裁退ける

大阪府が建設中の安威川ダム(同府茨木市)は治水効果がなく、崩落の危険性が高いとして、住民らが府に公金の支出差し止めを求めた訴訟の判決が大阪地裁で昨日(6月3日)、ありました。

残念ながら、住民側の敗訴でした。

この判決を伝えるニュースと記事を掲載します。

私(嶋津)もこの裁判には2014年頃から関わり、治水面で無意味なダムであることを示す書面の作成に力を注いできました。

そのような経緯もありますので、今回の判決は本当に残念です。

判決文をざっと読んでみましたが、裁判所の判断はすべて被告側を勝たせるという結論が先にあって書かれており、どうしようもありません。

ダム関係の裁判で住民側の敗訴が続いており、何ともやりきれない思いです。

安威川タム訴訟、住民敗訴公金支出差し止め請求

(共同通信 2020年6月3日12:29)https://www.47news.jp/video/kyodo-video/4876091.html

大阪府が建設中の安威川ダム(同府茨木市)治水効果がなく建設計画は違法だとして、住民らが府に公金の支出差し止めを求めた訴訟の判決で大阪地裁(三輪方大裁判長)は3日、請求を退けた。

住民側は訴状で予定地周辺には複数の活断層があり、岩盤の強度がもろく、洪水時を想定した河川の流量設定も不合理としていた。

ダム事業は豪雨災害洪水を受け、1967年に予備調査を開始、本体工事は2014年に着手し、2022年に完成予定としている。

国の補助金対象で、全体事業費は約1536億円。

安威川ダム建設中止の訴え 大阪地裁退ける

(毎日放送 2020/06/03 23:15) https://news.yahoo.co.jp/articles/bed9a28c528de0266b676b49d773b246f6b1eef9

(写真) 安威川ダム建設中止の訴え 大阪地裁退ける

(写真) 安威川ダム建設中止の訴え 大阪地裁退ける

大阪府茨木市で建設途中の安威川ダムの建設差し止めを求めて地元住民らが大阪府を提訴していた問題で、大阪地裁は住民らの訴えを退けました。

大阪府は府北部を流れる安威川流域の洪水を防ぐため、1536億円をかけて大阪府茨木市で安威川ダムの建設を進めていて、再来年に完成する予定です。

この川の下流に住む大阪府茨木市の住人ら4人が2014年、ダム周辺の地盤は脆弱で地震が起きると崩落の危険性が高いとして大阪府に建設費の支出差し止めなどを求め大阪地裁に提訴していました。

6月3日の判決で、大阪地裁は「大阪府は事前に断層や地形について適切に調査していて、ダム周辺が複数の断層帯に囲まれていて地震により崩落する危険性があるとはいえず、地質もダム建設に不適であるということはできない」などとして住民らの訴えを退けました。住民らは判決を不服として控訴する方針です。

安威川ダム訴訟 住民側訴え却下 地裁判決 /大阪

(毎日新聞大阪版2020年6月4日)https://mainichi.jp/articles/20200604/ddl/k27/040/258000c

府が治水対策として建設を進めている安威川(あいがわ)ダム(茨木市)を巡り、地元住民らが府に公金支出の差し止めを求めた訴訟の判決で、大阪地裁の三輪方大裁判長(森鍵一裁判長代読)は3日、住民側の訴えを却下した。

府によると、ダムは貯水量1800万トンで2024年の完成を見込む。総事業費は約1536億円に上り、既に約8割分を支出している。

判決は、終了した事業の公金支出について「差し止めの対象を欠く」として訴えを不適法と判断。住民側はダムが断層に囲まれて地震で崩壊する危険性があると主張したが、「断層の評価は不適切と言えず、基礎地盤などは安全性に欠くと認められない」と退けた。【伊藤遥】

安威川ダム建設中止の訴え退ける

(NHK2020年06月03日 16時19分) https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20200603/2000030559.html

大阪府が茨木市に建設を進めている安威川ダムについて、反対する地元の住民が地震などで崩壊する危険性があるとして建設の中止を求めた裁判で、大阪地方裁判所は3日、「安全性を欠くとはいえない」と判断し、訴えを退けました。

安威川ダムは、大阪府が府北部の安威川流域の洪水を防ぐため、1536億円をかけて6年前から建設を進めている、総貯水容量が京セラドーム大阪およそ15杯分の1800万立方メートルのダムで2年後(令和4年)に本体が完成する予定です。

このダムをめぐり、大阪・茨木市の安威川流域に住む住民4人がダムの周辺には多くの断層が入り組み、地盤も弱く地震などでダムが崩壊する危険性があるなどとして、建設の中止を求める裁判を起こしていました。

3日の判決で大阪地方裁判所の三輪方大裁判長は、「断層についての府側の専門家の調査手法は適切で、建設するうえで注意は必要ないという判断は不合理ではない。ダムの地盤も弱い部分は補強工事が行われていて、安全性を欠くとはいえない」と述べ、訴えを退けました。

判決について原告の1人、江菅洋一さんは、「こちらが主張した活断層の危険性などにきちんと触れられていないと思うので控訴する」とコメントしています。

一方、大阪府は、「府民の安心・安全のため今後もダムの完成に向け着実に工事を進めていく」というコメントを出しました。

【安威川ダムとは】。

安威川ダムは、茨木市を流れる安威川の流域で53年前の昭和42年に起きた豪雨災害をきっかけに、洪水対策と生活用水の確保のため大阪府が建設を計画しました。

その後、府の水の需要見通しが少なくなったため、洪水対策のみを目的としたダムに計画変更されました。

10年前(平成22年)、国のダム事業見直しの対象となりましたが、ほかの洪水対策より費用面や完成時期などからもっとも有効として事業が継続されました。

そして6年前(平成26年)からダムの本体工事が始まり、これまでに総事業費の8割にあたる1224億円が使われました。

府によりますと、ダムの本体工事が始まったあと、地盤の風化が発見されたり、大雨によるひび割れが発生したりしてい

丹生ダム元予定地、整備対応方針で関係5者が合意 /滋賀

カテゴリー:

淀川水系で中止が決定している水資源機構の丹生ダムの買収済み用地などの対応方針について関係機関が合意したという記事を掲載します。

2003年に淀川水系流域委員会が原則中止を提言した5ダムのその後の状況は次の通りです。

余野川ダム 2008年に中止決定。

丹生ダム 2014年に中止決定。

川上ダム 本体工事中で、2022年度に完成予定。伊賀市民が反対運動に取り組んでいる。

天ケ瀬ダム再開発 工事中で2021年度に完成予定。京都地裁で公金支出差し止め訴訟の係争中(結審)

大戸川ダム 凍結中。三日月大造滋賀県知事は推進に方向転換したが、京都府と大阪府が同意していない。

丹生ダム元予定地、整備対応方針で関係5者が合意 /滋賀

(毎日新聞滋賀版2020年6月3日)https://mainichi.jp/articles/20200603/ddl/k25/010/357000c

三日月大造知事は2日、2016年7月に建設の中止が決まった「丹生(にう)ダム」(長浜市)の買収済み用地などの対応方針について、地元住民でつくる丹生ダム対策委員会と国土交通省近畿地方整備局、県、長浜市、水資源機構の5者で合意したと発表した。

5者による協議会は16年から継続的に開催されているが、20年は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、5月20日に書面で開催し、同25日に合意した。

ダムの建設中止に伴う措置として、買収済み用地(351ヘクタール)▽残存山林(3159ヘクタール)▽付け替え県道(1・9キロ)――の3点について合意した。

ダムとして利用される予定だった買収済み用地と、ダムが完成した時に使うため工事途中だった付け替え県道は、県が水資源機構から引き継ぐ。

買収済み用地の上部に位置する残存山林については、水資源機構が所有者に補償金を支払うなどして対応する。【諸隈美紗稀】

まるでゾンビ、45年間本体未着工のダム計画 徹底抗戦13世帯、長崎県「実力行使も選択肢」

石木ダム問題についての全国新聞ネットの記事を掲載します。

この記事のタイトルに書かれているように石木ダムはまさしくゾンビです。必要性がなくなったので、とっくに中止されるべき事業であるのに、いまだに地元住民を苦しめています。

まるでゾンビ、45年間本体未着工のダム計画 徹底抗戦13世帯、長崎県「実力行使も選択肢」

(全国新聞ネット 2020/06/01 07:00)

https://news.yahoo.co.jp/articles/ffd8bbc9acb74247fa275b3b7142b41b109d7785

© 全国新聞ネット 長崎・石木ダム建設予定地

© 全国新聞ネット 長崎・石木ダム建設予定地

45年前に建設が決まったが、いまだに本体の着工すらしていないダム計画が長崎県で生き続けている。まるでゾンビのような公共事業は、石木ダム計画だ。県と佐世保市が川棚町の石木川流域に予定。ダム建設に伴う移転対象の約8割に当たる54世帯が既に転居した一方、水没予定地の13世帯約60人が残り「死んでもふるさとを離れない」と徹底抗戦の構えだ。住民は見直しを含めた対話を求めるが、県側は住民や家屋を撤去して強制的に土地を取り上げる〝実力行使〟の行政代執行を「選択肢の一つ」と言い放つ。両者の深い溝は埋まりそうにもない。(共同通信・石川陽一)

▽強制測量の記憶

生い茂る木々の間から響く鳥の声。透き通るような清流には、夏になると無数の蛍が舞う。そんな集落にダム建設が決まったのは、1975年のことだった。「こんなに美しい場所は他にないよ」と笑う松本好央さん(45)は、その年に生まれた。水没予定地の川棚町川原(こうばる)地区で鉄工所を営む。仕事後に自宅の窓から田園風景を眺め、一杯やるのが最高の楽しみだ。

© 全国新聞ネット 石木ダムの水没予定地になっている長崎県川棚町の自宅付近で、思いを語る松本好央さん=19年10月9日

© 全国新聞ネット 石木ダムの水没予定地になっている長崎県川棚町の自宅付近で、思いを語る松本好央さん=19年10月9日

82年5月、小学2年生だった松本さんは初めてダム問題を意識することになる。県が県警機動隊を動員し、建設予定地の強制測量に踏み切ったのだ。学校を休んで大人や近所の子どもたちとともに座り込み、迫る隊員に「帰れ!」と叫んで抵抗したが、あえなく排除された。「本当に家を奪われてしまうのだと思った。今でもあの時の恐怖は忘れられない」

この出来事が、住民と県側との決裂を決定的なものとした。「見ざる、言わざる、聞かざる」をスローガンに、住民はダム計画が存在していないかのように「徹底無視」を貫く。ダムの話題はタブーだ。住民は玄関に「県職員訪問お断り」と書かれたシールを貼り付け、用地買収の交渉は一切受け付けない。感情面の対立が激しさを増した。

▽洪水と大渇水

強制測量後、県側は動きを控える。「ダムのことは忘れて日常生活を送っていた」(松本さん)という92年7月、豪雨で石木川の本流の川棚川が氾濫し、町中が浸水。94年8月から95年4月にかけては、佐世保市で最大43時間連続断水、給水制限264日に及ぶ大渇水が起こった。

石木ダムは佐世保市への給水と川棚町の治水対策が目的だ。県関係者は「ダムがあれば氾濫は防げたし、渇水の被害も緩和できた。行政としては痛恨の出来事だった」。建設計画は息を吹き返す。当初は反対で一致団結していた住民側からも用地買収に応じる人が出始め、97~2004年度に計54世帯が立ち退きに同意した。

© 全国新聞ネット 石木ダムの建設に反対し、水没道路の付け替え工事現場付近で座り込む住民ら=19年11月13日

© 全国新聞ネット 石木ダムの建設に反対し、水没道路の付け替え工事現場付近で座り込む住民ら=19年11月13日

反対運動も再び活発化した。10年3月に水没予定道路の付け替え工事が始まると、反対住民は抗議して連日、重機の周辺に座り込んだ。「命を懸けた」行動で一時は工事を中断させ、中村法道知事と4回面談したが、決裂。両者が歩み寄ることは無かった。13年9月、国がダム建設に「お墨付き」を与える事業認定を告示し、翌年から県は土地の強制収用に向けた手続きに入った。19年9月、ついに県側は全予定地の権利を取得し、松本さんら残る13世帯は、法的には「国有地を不法占拠する元地権者」となった。

▽人口減でも需要増

県側が石木ダム建設の根拠とするのは大きく2点。一つは、佐世保市の水需要がこれから緩やかに増加していくという市水道局の予測だ。今から18年後の38年には、最大で1日当たり約10万6500トンの水需要を見込み、予備の10%を加味した約11万7000トンが必要と推計。佐世保市が保有する年間355日以上水を供給できる「安定水源」は、1日当たり約7万7000トンにとどまるため、ダムで残りの約4万トンを補うつもりだ。

市水道局によると、09~18年の1日最大給水量の実績値は約10万7600トン。この年は寒波で家庭用の配管が破裂する事故が起きており、残りの年は約7万7000~約8万2000トン。安定水源の供給量を超えた場合は、天候によっては取水できない「不安定水源」の約3万トンや民間の農業用水などを組み合わせて対処しているという。水道局の担当者は「水道事業者は常に水を安定供給できる施設の整備を水道法で義務付けられている。需要予測は必要最小限にとどめており、石木ダムを造ればギリギリ足りるという状況だ」と説明する。

ただ、佐世保市の人口は減少傾向にある。20年5月1日時点で約24万人が住んでいるが、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今から20年後の40年には約21万人に落ち込む見通し。生活用水や工業用水の使用量の増加は見込めないとして、反対派は水需要予測を誤りだと主張している。

▽100年に1回の大雨

県側の2点目の論拠は、川棚町の治水対策でダム建設が最も費用対効果が高いとの試算だ。県河川課が19年に作成した資料によると、堤防のかさ上げや河道の掘削など7種の方法を検討した結果、ダム中止に伴って発生する費用約62億円を含めて210億~433億円程度かかる。このままダムを造れば、治水面に限ると今後50年の維持管理費を含めて約77億円で済むという。

反対派は石木川にダムを建設しても川棚川の流域面積の約8・8%しかカバーできず、上流部分での氾濫は防げないと主張。県が治水面で想定している「100年に1回レベルの大雨」という基準も過大評価で、他の対策の費用試算も誤りだとしている。川棚川と石木川を河川改修すれば対応できるとしており、双方の主張は平行線をたどっている。

© 全国新聞ネット 長崎県庁でダム計画反対派の地権者の話を聞く中村法道知事=19年9月19日

© 全国新聞ネット 長崎県庁でダム計画反対派の地権者の話を聞く中村法道知事=19年9月19日

19年9月、約5年ぶりに中村知事が県庁内で住民との面会に応じた。参加者は住民約50人に限定し、場所は当日まで明らかにせず、入り口にバリケードを設けるなどの「厳戒態勢」だった。住民は代わる代わるふるさとへの思いを口にし、涙を流した。最後には立ち上がり「どうか事業の見直しをお願いします」と全員で頭を下げた。知事はうつむき、視線を合わせなかった。その場で「継続して対話する機会を設けたい」と述べたが、以降、両者の話し合いは一度も開かれていない。

▽ふるさと愛は悪か

知事との面会には、松本さんの長女で高校生の晏奈(はるな)さん(18)の姿もあった。「帰る場所がなくなるのは嫌だ。思い出が詰まったふるさとを奪わないでください。どうか私たちの思いを受け止めてください」と語りかけた。

松本さんは、強制収用によって、子どもたちにかつて自身が感じた以上の恐怖を味わわせることは許せないと感じる。年老いた祖母や両親にも、ここで最期を迎えさせてあげたい。「ふるさとを愛することは悪なのか。もう弱い者いじめはやめてほしい。水の確保や治水は何か他の方法が絶対にあるはず。県や佐世保市はまず対話に応じてほしい」

© 全国新聞ネット 長崎県庁で中村法道知事に石木ダム計画反対を訴える水没予定地に住む女児=19年9月19日

© 全国新聞ネット 長崎県庁で中村法道知事に石木ダム計画反対を訴える水没予定地に住む女児=19年9月19日

13世帯の土地の明け渡し期限を迎えた19年11月18日、住民約40人が県庁を訪れた。「石木ダムは県政の最重要課題の一つ」と公言する中村知事は節目のこの日、別の公務で出張のため留守だった。代わりに対応した平田研副知事は「ダムで恩恵を受ける人たちは大切な県民だ。行政代執行は選択肢から外さない」と告げた。私たちは県民じゃないのか―。会場の会議室には住民の怒号が飛び交った。

▽フラットな対話の場を

「隣町の水道水を確保するためにあなたの実家をダムに沈めても良いか」と問われたら、どう答えるだろうか。筆者なら嫌だ。「大勢のために少数の犠牲が必要」という考えは強権的で、民主主義社会にそぐわない。

確かに新たな水源や治水対策は必要なのかもしれない。でも、ふるさとに住み続けたいと願う人が居るなら、それを守るのも行政の仕事だ。県側と住民側をそれぞれ取材していると、お互いに感情的な対立が極まってしまっていると感じた。現状では何も解決しない。フラットな状態で対話できる場を設けてほしい。

もし13世帯を実力で排除し、立ち退きを強制することになれば、前代未聞の出来事だ。禍根は世代を超えて残り続け、関わった人間全員の背中に決して消えない十字架を刻むことになるだろう。

【石木ダム】長崎県と佐世保市が川棚町の石木川に計画する多目的ダム。計画では総貯水量約548万トンで、事業費は約285億円。当初の完成目標は1979年度だったが、今もダム本体は着工しておらず、現在の目標は2025年度。県は14年に強制収用の手続きを開始。水没予定地の13世帯は19年9月に土地の権利を失い、県側は全予定地の用地取得を終えた。現在、知事の判断で行政代執行し、住民や家屋を強制的に排除できる。国の事業認定取り消しを求めた訴訟は一審、二審で住民側が敗訴し、上告中。工事差し止めを求めた訴訟も一審は住民側が敗訴し、福岡高裁で係争中。