水源連の最新ニュース

【道標】劇的減少、シラスウナギの漁獲量 末期的状況、消費者は保全の声を

カテゴリー:

シラスウナギ漁獲量減少問題について海部健三・中央大学准教授の論考を掲載します。

「(ウナギの)再生産速度の増大は、河川や沿岸域などウナギが生息する環境の回復を通じて実現できる。せきやダムなどによる遡上(そじょう)の阻害を解消し、生息可能な水域面積を拡大することの重要性が、既に環境省と水産庁の調査で明らかにされている。」

という重要な指摘がされています。

【道標】劇的減少、シラスウナギの漁獲量 末期的状況、消費者は保全の声を

(Sankei Biz 2018.5.4 05:00)www.sankeibiz.jp/macro/news/180504/mca1805040500005-n1.htm

(写真)中央大の海部健三准教授

養殖に用いるニホンウナギの稚魚、シラスウナギの漁獲量が劇的に減少している。

ウナギは、牛や豚、あるいはコイのように、飼育下で子供を産ませ、増やすことはできない。このためウナギの養殖では、天然の稚魚を捕獲して育てており、持続可能な利用を実現し、資源を守ることが急務だ。

ニホンウナギは国際自然保護連合によって絶滅危惧種に区分されているが、その個体数の多さから考えれば、持続的な利用は決して不可能ではない。

そのためには、利用速度、つまり「食べる速度」が、「ウナギが子供を産み、育つ速度(再生産速度)」よりも低く抑えられている必要がある。しかし現在、ニホンウナギの利用速度は、再生産速度を上回っている。ウナギを保全し、持続的に利用するためには、再生産速度を増大させ、利用速度を低減させなければならない。

再生産速度の増大は、河川や沿岸域などウナギが生息する環境の回復を通じて実現できる。せきやダムなどによる遡上(そじょう)の阻害を解消し、生息可能な水域面積を拡大することの重要性が、既に環境省と水産庁の調査で明らかにされている。それにもかかわらず、実際には、ウナギの増殖に効果があるとして「石倉カゴ」という器具を設置するなど、科学的根拠に乏しく、優先順位の低い対策が行われている。

利用速度の低減は、適切な消費上限の設定によって実現できる。現在、日本、中国、韓国、台湾の4カ国・地域は、養殖に用いるウナギ稚魚の量を制限している。しかし、その上限量は78.7トンと2016年漁期における実際の漁獲量40.8トンの倍近くで、実質的には取り放題に近い状態にある。利用速度を低減させるためには、養殖に用いる上限量を、現在の漁獲量よりも低い値まで削減する必要がある。

今期の漁獲量の激減を受け、高知県と鹿児島県は漁期を延長した。資源の存続が危ぶまれている状況にあって、さらに漁獲圧を高める行為は、持続的利用とは正反対の方向へ向かう誤った判断だ。加えて、国内で養殖に用いられているウナギの稚魚のうち、半分以上が違法行為を通じて流通している。ニホンウナギをめぐる状況は、末期的と言わざるを得ない。

ウナギの問題に関して、都府県庁や水産庁などの水産行政が批判されることが多い。しかし、対応不足に見えるのは、人員、予算、法規則などのリソースが不足していることが原因と考えられる。ニホンウナギの持続的利用を実現するには、漁獲量の削減と生息環境の回復を、分布域内の各国・地域と協力しながら進めていくことが必要である。これは明らかに水産行政の対応能力を超えている。

問題を解決に導くためには、政治が適切に道筋をつけ、必要なリソースを準備しなければならない。そして、政治を動かすのは、個々の消費者の声である。「違法なウナギを食べたくない」「将来もウナギを食べられるよう、持続的に利用したい」という声が大きくなることがなければ、今後もウナギの問題は解決しないだろう。

◇

【プロフィル】海部健三

かいふ・けんぞう 中大准教授。1973年東京都生まれ。2011年東京大で博士号取得。同大特任助教を経て、16年から現職。専門は保全生態学。著書に「ウナギの保全生態学」など。

国土交通省の国土審議会 水資源開発分科会 (3月6日)の議事録

カテゴリー:

今年3月6日に国土交通省の国土審議会水資源開発分科会が開かれました。その議事録が2月遅れで国土交通省のHPに掲載されましたので、参考までにお知らせします。

国土交通省 国土審議会 水資源開発分科会 平成30年3月6日

議事録 http://www.mlit.go.jp/common/001233295.pdf

配布資料 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/water02_sg_000078.html

利根川・荒川・豊川・木曽川・淀川・吉野川・筑後川の7指定水系については水資源開発促進法により、水需給の面でダム等の水源開発事業が必要であることを示す水資源開発基本計画(フルプラン)が策定されています。利水面でのダム等水源開発事業の上位計画になります。

これらの指定水系では、八ッ場ダム、思川開発、霞ケ浦導水事業、設楽ダム、川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、小石原川ダムといった水資源開発事業が進められ、木曽川水系連絡導水路が計画されています。

しかし、水需要が減少の一途をたどり、水余りが一層進行していく時代において水需給計画で新規のダム等水源開発事業を位置づけることが困難になってきました。

そこで、国土交通省、水資源機構はこれらの事業を何としても推進するため、「リスク管理型の水の安定供給」が必要であるなどの新たな理由をつけて、これらの事業をフルプランに位置付けることを考えました

今回の水資源開発分科会はこのフルプランの延命策を審議するものでした。

この議事録を読むと、国土交通省が水需給計画ではなく、「リスク管理型の水の安定供給」を前面に出して、フルプランを改定していこうとしていることが分かります。

ほとんどが国土交通省寄りの委員である委員会では注目すべき発言があまりありませんが、「それでも水需給計画が必要ではないのか」という意見が見られます。

しかし、水余りに顕著になってきている状況において水需給計画で現在事業中・計画中の水源開発事業を位置づけるのは難しく、本来は役目が終わったフルプランを廃止すべきです。

なお、各指定水系の現行フルプランの水需給計画は2015年度までであって(吉野川は2010年度まで)、とっくに期限切れになっています。

法律に基づいて計画を策定し、その計画に沿って事業を進めるのが行政の責務であるにもかかわらず、国土交通省が法律を軽視した行為を公然と行い、フルプランを長期間、期限切れのままにし、上位計画の裏付けなしで八ッ場ダム等の事業を推進しているのは由々しき問題です。

3月6日の国土審議会水資源開発分科会の議事録より

【岡積水資源計画課長】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最初のページは、先ほど説明した、昨年5月に頂きました答申の概要です。この答申を

具体的に計画に落とし込んでいくという作業をこれからやっていかなければいけないので、

事務局の中で考え、具体的に、答申で頂いた内容を現在のフルプランの枠組みに沿って落

とし込んでいくという作業に入るに当たって、どういった視点でどういった情報をもとに

どういった作業をした上で落とし込んでいくかということを、具体的な中身で書いていま

す。個々の中身に当たって、個別の水系ごとにこれから本格的に議論には入りますけれど

も、まず分科会の委員の皆様方に答申の方向性として適切であるかどうか、こういった点

はより掘り下げていくべきじゃないか、そういった視点で御意見を頂ければという趣旨で

す。

最初に、水供給を巡るリスクに対応するための計画という答申の項目に沿って書き込ん

でいます。

これを実現するためには、各水系で想定されるリスク・影響の把握が最初に必要ではな

いかと考えています。ここで想定されるリスクはどんなものがあるか、それから、どの程

度の影響があるかということを、まず全体をしっかり把握する必要があるということで、

各水系ごとに検討するに当たって、大規模地震としてどういうものが想定されるか。南海

トラフ地震とか首都圏直下地震とか、そういった情報を可能な範囲で集めて、それでどれ

ぐらいの影響が出るか。

さらに、 「施設老朽化による大規模事故」がどういうものが想定されるか。水に関係する

インフラはいろいろな施設がありますが、それについても可能な限り把握をして、現在ど

れだけの漏水率があるか、それから、経年的な変化がどれぐらいあるか、これらを把握し

た上で、老朽化による事故発生の状況と照らし合わせながら、老朽化による影響がどうい

うものがあるか。

それから、 「危機的な渇水」ということで、最近、渇水の発生状況はどうであるか。それ

から、取水・給水制限、被害の規模等の状況もしっかり把握した上で、さらには今後の気

候変動のリスクもどういうものが想定されるかというのを、現在の科学の状況のもとで想

定される情報を可能な限り集めるということを、まず行う必要があるということを考えて

います。

その次の「各水系における水供給の影響が大きいリスクに対して最低限必要な水を確保

するため取り組むべき施策」ということです。既存施設の徹底活用、ハード・ソフト施策

の連携による全体システムの機能確保、水の安全度を確保するための施策の展開。これは

後半のところでより具体的に書いていますので、こういった視点のチェックが必要であろ

うということで書いています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さらに、答申に沿ってより具体的な中身を話しますと、 「水供給の安全度を総合的に確保

するための計画」として、 「需要主導型の水資源開発からの転換」ということです。これは

答申の中に書いていますけれども、次期計画の目標の検討という中では、水系全体で見れ

ば水需給バランスがおおむね確保されつつある現状を踏まえて、定量的な供給目標は設定

しないという、これは答申の中身をそのまま踏襲するという方向性です。それから、 「地域

の実情に即した安定的な水利用」ということです。ここで、社会情勢等の把握がしっかり

と必要ということで、暫定取水の状況はどうであるか、人口動態、産業構造、地域開発の

動向。それから、自治体・水道事業体の計画。これは特に、各自治体、それから、水道事

業体等の情報をしっかり収集した上で、どういった考えで計画を立てられているかという

ことを把握していきたいと思います。

それから、 「水供給の安全度を確保するための施策の展開に関する検討」ということです。

まず「需要面からの施策」はどうなっているか。節水型社会の構築という言葉を書いてい

ますが、実際に各自治体とコミュニケーションをとっていく中で、どういう計画を持って

いるか、条例、現在の実施状況はどうかということも把握していく。さらには、水利用の

合理化、水の転用の実施状況、今後の見通しをしっかり把握していくということをやって

いきたいということです。

それから、 「供給面からの施策」ということです。水資源開発施設の建設については、で

き上がったものがどれだけあって、さらに、現在進捗しているものはどういうものがある

か、いつごろまでに建設の見通しが立つかということもしっかり把握していくということ

と、それから、既存施設の徹底活用による水の有効利用ということで、各種どういった徹

底活用の方法があるかということを検討していくということです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【沖分科会長】 大分時間過ぎておりますが、多分本日ここで議論したもので7水系6

部会で具体的な議論、委員方それぞれの部会に入っていただいてご議論して、また最後に

この分科会で審議するということになりますので、皆さん意識の共有というのは非常に大

事だと思いますが、ほかよろしいでしょうか。

私も一言申し上げさせていただくとすれば、旧来価値という言葉がございました。需給

バランス、これは、今日の参考資料4の中ほどについております水資源開発促進法、昭和

36年にできた法律で、やはりこれの第5条に水の用途別の需要の見通し及び供給の目標

と書いてあるわけです。それをやるのが水資源開発基本計画を立てる、フルプランを立て

るということで、書かざるを得ないということだと思うのです。ここで言っているリスク

管理というのは大事だというのはわかるのですが、なかなかこの中では読みにくいという

ことがあるなというふうに思います。

漁協、国と和解成立 本格稼働まで意見交換 導水訴訟控訴審(記事の続き3)

霞ヶ浦導水訴訟の和解成立について下野新聞の詳細な記事がありますので、掲載します。

霞ヶ浦導水事業のうち、霞ケ浦と利根川を結ぶ利根導水路は1994年3月に完成しましたが、1995年9月の試験通水で霞ケ浦の水を利根川に送水したところ、利根川でシジミの大量死が起きたため、その後、この利根導水路はほとんど使われておらず、いわば「開かずの水路」になっています。

今後、霞ヶ浦と那珂川を結ぶ那珂導水路が仮に完成しても、那珂川で漁業被害が起きることは避けられず、那珂導水路もまた「開かずの水路」になることが予想されます。

漁協、国と和解成立

本格稼働まで意見交換 導水訴訟控訴審

(下野新聞 2018年4月28日)

アユなど那珂川水系の水産資源に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、本県と茨城県の漁連・漁協5団体が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審は27日、東京高裁で和解が成立した。国が漁協側との「意見交換の場」を設けることなどを条件に、漁協側が請求を放棄する。2009年の水戸地裁への提訴から約9年。着工から34年がたつ巨大公共事業の是非を問う住民訴訟が終結した。

この日の口頭弁論で都築政則裁判長は「和解は終着点でなく出発点。双方が率直かつ冷静に意見交換し、納得のいく結論を導くことを希望する」と述べた。

和解条項では、国は事業が本格稼働するまで年1回、原則7月に意見交換の場を設けることを規定。アユの稚魚などが取水口に吸い込まれるのを防ぐため、10~1月は那珂川からの夜間取水を停止することや、霞ヶ浦から那珂川への少量の試験送水(逆送水)を行い魚類への影響をモニタリンクすることも定めた。

本県の那珂川流域4漁協がつくる県那珂川漁協連合会の佐藤文雄会長は和解後の記者会見で「長く裁判が続いたが、今後は国とよく相談ができるので和解を前向きに捉えている。最も被害が懸念されるアユについて特によく話し合いたい」と述べた。漁協側の谷萩陽一弁護団長は「漁業への影響を防ぐという訴訟の目的を達成でき、成果があった」と強調した。

国側の国土交通省関東地方整備局の泊宏局長は「和解条項を踏まえ、引き続き漁業関係者に丁寧に対応し事業の推進に努める」などとコメントした。

事業を巡っては、漁協側が事業による漁業権侵害を訴え提訴。一審水戸地裁は15年7月に請求を棄却し、高裁は今年1月に和解を勧告していた。

(石井賢俊)

和解条項のポイント

●国は原則として毎年7月に漁協関係者と意見交換の場を設ける

●魚類の吸い込みを防ぐため、国は10~1月は那珂川からの夜間取水を停止する

●国は霞ケ浦から那珂川へ少量の試験送水(逆送水)を行い、水質への影饗をモニタリングする

●これらは事業の本格運用の方法が決まるまでの問の取り決めである

和解は苦渋の決断 悪影響あれば中止を 解説

(下野新聞 2018年4月28日)

取水口の建設差し止めを求めてきた以上、漁協側にとって和解は苦渋の決断だった。だが長年をかけて国から引き出した霞ケ浦導水の試験運用時の条件の数々は、今後につながる大きな成果と言える。

「漁業権侵害の具体的危険があるとまでは言えない」(水戸地裁)として2015年の一審判決は、漁協側が全面敗訴した。控訴審では、漁協側はアユに関する独自調査を行うなどして漁業被害の懸念を粘り強く訴え続けた。結果、和解条項に盛り込まれた夜間取水停止期間は、国の当初の主張を上回る内容となった。

今回の和解で漁協側は事業を容認する形となるが、導水の運用開始後の悪影響の有無を見極め、引き続き国と相対する。国は、和解の条件となった「意見交換の場」の設置や、水質モニタリングを早期に始める必要がある。

事業で霞ヶ浦の水が那珂川へ入った時に、何が起きるのかは未知数だ。汚濁した水が水産資源や生態系へ打撃を与える可能性は消えていない。国は和解条項を厳守するとともに、情報開示を徹底し、悪影響があった際には、中止も視野に事業見直しを行うべきだ。

「清流・那珂川を、孫の代まで守る」。今後も揺るがない漁業関係者の思いを国は忘れてはならない。 (手塚京治)

霞ケ浦導水事業

霞ケ浦の水質浄化と那珂川、利根川の渇水対策、首都圏の水道・工業用水確保を目的に、霞ヶ浦と両河川を総延長約46㌔の地下トンネルで結び水を行き来させる計画。総事業費1900億円。2017年度末で1534億円を投入済みだが、完成区間は16.8㌔にとどまる。現在のエ期は23年度まで。

霞ヶ浦導水事業を巡る経過

1984年4月▶着工

91年3月▶霞ヶ浦と利根川を結ぶ利根導水路がほぼ完成

99年1月▶霞ヶ浦と那珂川を結ぶ那珂導水路の一部約6.8㌔がほぼ完成

2008年1月▶栃木、茨城両県の漁協が那珂川取水口建設中止を求める共同声明を発表

3月▶両県漁協が、取水□の建設中止を求める仮処分を水戸地裁に申し立て

09年3月▶漁協側が取水口建設差し止めを求め水戸地裁に提訴

10年3月▶取水口工事(陸上部)完成

14年8月▶ダム事業の見直し検証で国土交通省が事業継続を決定

15年3月▶漁協側が、差し止め判決を求める署名約1万3千人分を水戸地裁に提出

7月▶地裁判決で漁協側の請求棄却、漁協側は月内に控訴

16年1月▶東京高裁で控訴審第1回口頭弁論

3月ごろ▶国交省が事業の工期を2023年度まで延長

17年7月ごろ▶高裁が水面下で漁協側に和解を打診

18年1月▶高裁が口頭弁論で和解勧告、和解協議始まる

3月▶高裁が和解案提示。応じるかどうか、国と漁協側双方に4月25日までの回答求める

4月27日▶和解成立

アユ守る 決意不変 控訴審和解成立

敗訴なら何も残らない 今後見据える漁協関係者

(下野新聞 2018年4月28日)

約50席の傍聴席が埋め尽くされた812号法廷。和解条項を読み上げた都築政則裁判長は、漁協と国側に諭すような口調でこう語り掛けた。「今後、双方が(和解案で決めた)意見交換の場で意見を述べ合っていくことになる。和解は終着点ではなく出発点でもある」

提訴から約9年間、法廷闘争を続けた原告5団体のうち4団体の代表が記者会見に臨んだ。那珂川漁協(茨城県)の添田規矩組合長(76)は「これからが本当の協議の場。自然と環境を守っていく」と力を込めた。

本県那珂川漁協連合会の佐藤文男会長(73)も「これからも那珂川を守っていくために一生懸命頑張っていく」と報道陣に訴えかけた。漁協側の意見を国に伝え、問題点を話し合う協議の場ができる和解条項自体は評価している。『特にアユの遡上環境や稚魚の保護は厳重に訴えていく』と強気の姿勢に変わりはない。

一方で「国が強引に事業を進めず、最初から話し合いをしていればこんなに長くかからず、もっといい(解決の)方法が見つかった」との思いも拭えない。

和解は苦渋の決断だった。本県の大木一俊弁護士は会見で「完成しても無用の長物になる可能性もある」と疑問を呈した。事業が本当に必要なのか、国が言うとおり環境への影響は軽微なのか。疑念は消えない。

一方で「敗訴すれば何も残らない。それより、事業は遂行されてしまうが、我々の意見を取り入れさせる方を選んだ」と谷萩陽一弁護団長は苦悩をにじませた。記者会見には出られなかったが、これまで本県の反対運動をけん引してきた同連合会の金子清次参事(83)は和解を受け「国は我々の意見を取り入れて、きちんとした手続きで進めるべきだ」とくぎを刺した。

国側反応 「課題クリア」工事再開へ 事業費、工期変更せず

霞ケ浦導水事業を巡る住民訴訟が終結した27日、国側は「施工に向け、一つの課題をクリアした」と胸をなで下ろした。訴訟で中断していたエ事は再開へかじを切る。1984年に着工した事業は、総事業費の8割を費やしながら、水が行き来する地下トンネルの完成は4割にとどまる。国は「事業費や工期の変更は考えていない」としているが、予定通り5年後完成するどうか疑問が残る。

和解を受け、国土交通省関東地方整備局は今後の事業の見通しについて「和解直後であり、具体的な事は言えない」とした上で「工事はすぐ再開できるものではない。課題や条件を整理し適切な施工計画を立てることになる」と話した。

現在の工期は2023年度までで、地下トンネル約30㌔などの整備を進める予定。費用は総事業費1900億円のうち、残り360億円余りとなっているが、担当者は「着工当時と比べ施工技術は向上しており、現在の事業費で完成できると考えている」「今のところ工期を延長する議論はない」と話した。

一方、事業の進め方に関しては「強引な進め方が訴訟を招いたという批判を受け止め、漁協関係者とは丁寧に協議していく」と強調した。ただ和解の条件の一つとなった国と漁協側との「意見交換の場」の設置時期については「協議していく」として明苔を避けた。 (手塚京治)

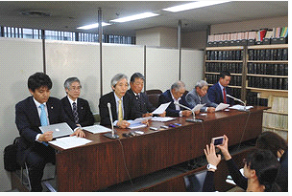

(写真)和解成立後の記者会見で「那珂川を守る」と語る本県那珂川漁協連合会の佐藤会長(左から2人目)=27日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

霞ヶ浦導水で和解 国 漁業に配慮 事業継続 控訴審 (記事の続き2)

霞ヶ浦導水訴訟の和解成立について朝日新聞、毎日新聞、下野新聞の記事を掲載します。

霞ケ浦導水訴訟 国と漁協、和解成立で終結 取水口運用、定期協議 /茨城

(毎日新聞茨城版2018年4月28日)https://mainichi.jp/articles/20180428/ddl/k08/040/043000c

霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ「霞ケ浦導水事業」を巡り、茨城、栃木両県の漁協が那珂川取水口(水戸市)の建設工事を差し止めるよう国に求めた訴訟は27日、東京高裁(都築政則裁判長)で和解が成立し、9年に及んだ訴訟が終結した。今後は国と漁協が定期的な協議の場を設け、環境悪化を防ぐため取水口の運用について話し合う。【加藤栄】

高裁が先月30日に示した和解案を原告、被告(国)の双方が受け入れた。

和解条項は「那珂川水系での漁業への影響に配慮し、漁協らの意見を尊重する」と明記。国土交通省関東地方整備局に対して、毎年7月に漁協との協議の場を設け、本格的な運用方法を話し合うよう求めた。

また運用が決まるまでは、毎年10~1月の午後6時~午前8時はアユの稚魚が吸い込まれるのを防ぐため取水せず、霞ケ浦からの「逆送水」も少量にとどめたうえ、同川に生息するアユやサケ、同水系の涸沼に生息するシジミを定期的にモニタリングするよう求めた。

和解成立後、原告側は東京都内で記者会見を開いた。那珂川漁業協同組合(城里町)の添田規矩(つねのり)組合長(75)は「まだまだ出発点で、これからが本当の協議の場。みなさんと自然や環境を守る努力をしていく」と決意を表明した。また那珂川漁業協同組合連合会(栃木県)の佐藤文男組合長(73)も「アユが吸い込まれるのを防ぐため厳重に話し合いたい」と述べた。

谷萩陽一弁護団長(県弁護士会)は「漁協の意見をふまえて環境を守る仕組みであり、さまざまな懸念を協議できる」と和解の意義を強調。「国はモニタリングのデータを全て出すなど、真面目に誠実に取り組んでほしい」と注文を付けた。

同事業は、霞ケ浦と那珂川、利根川を総延長約45キロの地下トンネルで結ぶもので、霞ケ浦の浄化と両川流域の渇水対策を目的としている。総事業費は約1900億円で、うち851億円を県が負担する。利根川との導水路や那珂取水口のポンプ場は既に完成しているが、地下トンネルは約7割が未完成。

1審・水戸地裁判決(15年7月)は「漁獲量が減る具体的危険があるとまでは言えない」として請求を棄却。原告側が控訴していた。

________________________________________

霞ケ浦導水事業を巡る経過

1985年 7月 事業計画策定

10月 着工

94年 3月 利根川との導水路完成

2005年 3月 那珂取水口近くのポンプ場が完成

08年 3月 7漁協が取水口工事の中止を求める仮処分を水戸地裁に申し立て

4月 取水口工事に着手

09年 3月 8漁協が取水口工事の差し止めを求め水戸地裁に提訴

10月 民主党政権で見直しの対象になり、事業が凍結

14年 8月 国土交通省が事業再開を決定

15年 7月 水戸地裁が請求棄却の判決

18年 1月 東京高裁が和解勧告

3月 東京高裁が和解案

漁協、国と和解成立 本格稼動まで意見交換 導水訴訟控訴審

(下野新聞2018年4月28日 朝刊)http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20180428/3039975

(写真)和解成立後の記者会見で「那珂川を守る」と語る本県那珂川漁協連合会の佐藤会長(左から2人目)=27日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

アユなど那珂川水系の水産資源に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、本県と茨城県の漁連・漁協5団体が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審は27日、東京高裁で和解が成立した。国が漁協側との「意見交換の場」を設けることなどを条件に、漁協側が請求を放棄する。2009年の水戸地裁への提訴から約9年。着工から34年がたつ巨大公共事業の是非を問う住民訴訟が終結した。

この日の口頭弁論で都築政則(つづきまさのり)裁判長は「和解は終着点でなく出発点。双方が率直かつ冷静に意見交換し、納得のいく結論を導くことを希望する」と述べた。

和解条項では、国は事業が本格稼働するまで年1回、原則7月に意見交換の場を設けることを規定。アユの稚魚などが取水口に吸い込まれるのを防ぐため、10~1月は那珂川からの夜間取水を停止することや、霞ケ浦から那珂川への少量の試験送水(逆送水)を行い魚類への影響をモニタリングすることも定めた。

本県の那珂川流域4漁協でつくる県那珂川漁協連合会の佐藤文男(さとうふみお)会長は和解後の記者会見で「長く裁判が続いたが、今後は国とよく相談ができるので和解を前向きに捉えている。最も被害が懸念されるアユについて特によく話し合いたい」と述べた。漁協側の谷萩陽一(やはぎよういち)弁護団長は「漁業への影響を防ぐという訴訟の目的を達成でき、成果があった」と強調した。

霞ケ浦導水訴訟、二審で和解 国と漁協、運用協議で合意 (記事の続き)

霞ケ浦導水訴訟、二審で和解 国と漁協、運用協議で合意

(東京新聞2018年4月28日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201804/CK2018042802000149.html

(写真)和解成立後に会見する漁協組合長や弁護士ら=東京都内で

(写真)和解成立後に会見する漁協組合長や弁護士ら=東京都内で

霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業を巡り、那珂川の生態系に影響が出るなどとして、茨城、栃木両県の漁協などが国に工事差し止めを求めた訴訟の控訴審は二十七日、東京高裁(都築政則裁判長)で和解が成立した。毎年四カ月間の夜間取水停止や水質調査を行うことなどで合意はしたが、原告側には複雑な表情ものぞいた。 (宮本隆康)

和解条項などによると、国と漁業者は工事が完成して本格運用が始まるまで、意見交換の場を毎年、原則一回設けて導水の運用方法を決める。意見交換する協議会は、今年七月にも第一回が開かれる。

また、生まれたばかりのアユが泳ぐ十月から翌年一月まで四カ月間は、午後六時から午前八時まで十四時間、那珂川から取水しない。霞ケ浦の水を那珂川に流す「逆送水」は、那珂川の環境に影響が出ないよう少量の試験送水をして、水質のモニタリング調査を実施。結果を踏まえて、国が漁業被害の防止策を検討するとした。

原告側の谷萩陽一弁護団長は「取水停止期間が国の計画より二カ月長くなり、水質調査が決まったことは重要な成果。裁判を続けて敗訴したら何も残らない。漁業者の主張を通せる和解を選ぶしかなかった」と話した。

国土交通省関東地方整備局の泊宏局長は「漁業関係者へ丁寧に対応するとともに、関係機関と緊密に連携し、霞ケ浦の水質浄化や、広域で安定的な水利用を図るため、事業を推進する」とのコメントを発表した。

訴訟は二〇〇九年に始まり、漁協側はアユ漁が盛んな清流の那珂川に霞ケ浦の水が流れ込むため、「生態系が壊され、漁業権を侵害される」と主張。一方、国は利根川と那珂川の水を行き来させ、水量調整で首都圏の用水を確保し、霞ケ浦の水質浄化を図ることが目的と説明した。一審の水戸地裁は漁協側の請求を棄却していた。

訴訟は二〇〇九年に始まり、漁協側はアユ漁が盛んな清流の那珂川に霞ケ浦の水が流れ込むため、「生態系が壊され、漁業権を侵害される」と主張。一方、国は利根川と那珂川の水を行き来させ、水量調整で首都圏の用水を確保し、霞ケ浦の水質浄化を図ることが目的と説明した。一審の水戸地裁は漁協側の請求を棄却していた。

<霞ケ浦導水> 那珂川と霞ケ浦間、利根川と霞ケ浦間を、深さ20~50メートルの地下トンネル2本で結ぶ国の事業。1984年に着工し、地下トンネルの利根導水路(長さ約2・6キロ)は完成したが、那珂導水路(同約43キロ)は30キロ近くが未完成。民主党政権時代に中断され、自民党政権に戻って継続が決まったが、工事は今も再開されていない。事業費約1900億円のうち、既に約8割が使われ、さらに費用は増えるとみられている。

被害防止策など先送り 霞ケ浦導水起訴和解成立も

(東京新聞2018年4月28日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201804/CK2018042802000148.html

「終着点ではなく、出発点とも言える。双方が率直で冷静な意見交換をして、納得いく結論が出るように望む」。都築裁判長は和解条項を読み上げた後、そう語りかけた。

和解条項では、国は漁業者の意見を尊重しながら、導水の本格運用の方法を決める、とされた。これについて、原告側の弁護士は「具体的な漁業被害の防止策などは、かなり先送りした内容」と認める。

和解成立後に会見した那珂川漁協の添田規矩(つねのり)組合長(76)は「署名などで協力してくれた方々に感謝したい」と一定の達成感を口にしながら、「これからが本当の協議の場。那珂川への影響を防ぎ、自然環境を守るために努力していく」と表情を引き締めた。

那珂川とつながる涸沼でシジミ漁をしている大涸沼漁協の坂本勉組合長(65)も「的確な水質調査と情報公開をして、適切な運用をしてもらいたい」と国に注文を付けた。

霞ケ浦導水事業は着工から三十年以上がたった。人口減少の時代になり、需要への疑問が根強い。霞ケ浦の水質浄化効果も、国側の証人の元大学教授が「目に見える形で水質改善はできない」と認めた。維持費が水道料金に上乗せされるなど、県民の負担増になる可能性もある。

谷萩弁護団長は「和解はしたが、やめるべき無駄な事業で、つくる意味があるのかと個人的には思っている」と漏らした。 (宮本隆康)