水源連の最新ニュース

国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』

カテゴリー:

国立社会保障・人口問題研究所が今年3月30日に『日本の地域別将来推計人口』(平成30(2018)年推計)を発表しました。

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/2gaiyo_hyo/gaiyo.asp

2015年までの国勢調査の結果に基づき、2020~2045年の人口を推計したものです。

推計結果は 都道府県別市町村別人口推計2020~45 社会保障人口問題研究所 をご覧ください。

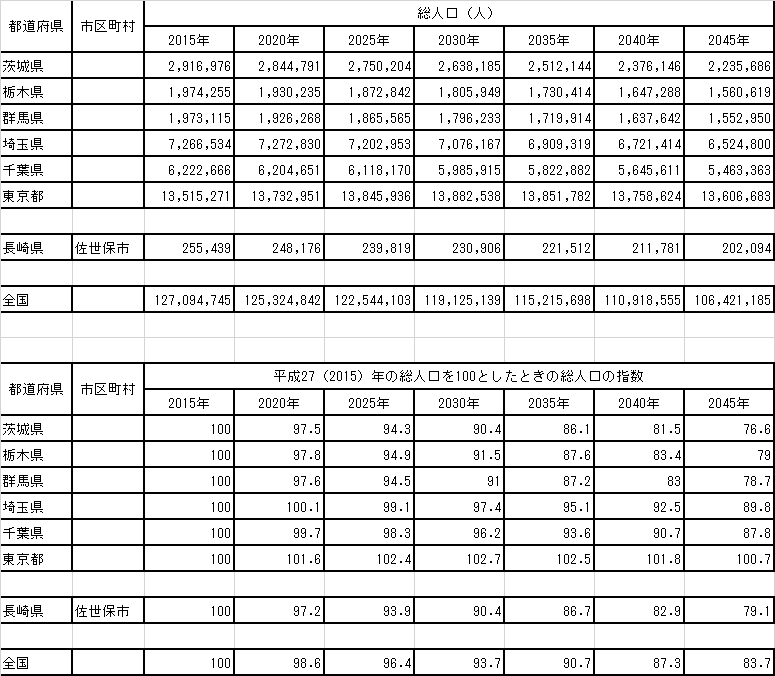

その中で、利根川流域6都県の人口を見ると、下表のとおりです。一極集中が進む東京都は2045年の人口は2015年とほぼ同じですが、他の5県は確実に減っていきます。

埼玉県、千葉県は2045年の人口が2015年の90%以下まで減ります。

茨城県、栃木県、群馬県は2045年の人口が2015年の80%以下まで減ります。

このように人口が確実にかなり減っていく時代に、八ッ場ダムや思川開発、霞ヶ浦導水事業といった水源開発事業が必要であるはずがありません。

石木ダム事業に参画している佐世保市は2045年の人口が2015年の80%以下まで減ります。どう見ても、石木ダムは佐世保市にとって無用の長物です。

国土交通省の「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」(4月12日)

カテゴリー:

4月12日に国土交通省で「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」第1回会議が開かれました。気候変動等の影響により、降水量50mm/hr以上の短時間強雨の発生回数が増加しており、今後 更に増加すると予測されているので、ハード対策とソフト対策を検討しようというものです。その会議の様子を伝える記事をお送りします。

この会議の配布資料は国土交通省のHPに掲載されています。http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/dai01kai/index.html

この会議はけしからぬことに傍聴はマスコミのみで、一般はシャットアウトです。時代遅れの運営がされています。http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/dai01kai/dai01kai_kaisai.pdf

資料4 気候変動による将来の外力の増加量の 治水計画等での考慮の仕方 http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/dai01kai/dai01kai_siryou4.pdf

などをみると、

気候変動等の影響による短時間降雨の増加に対応するために、河川改修のレベルアップ、ダムの嵩上げなどを治水計画に盛り込んでいくというもののようです。

しかし、そのような対策よりも、各地で頻発している内水氾濫への対策強化、堤防決壊による壊滅的な被害を防ぐための耐越水堤防の普及(国土交通省は認めていない)を進めることの方が重要なのではないでしょうか。

気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会

国交省/気候変動踏まえ河川整備在り方検討/計画規模拡大・整備手順効率化など探る

(日本建設工業新聞2018年4月18日) http://www.decn.co.jp/?p=98986

[2018年4月16日2面]

国土交通省は気候変動に考慮した河川整備の在り方を検討する。気候変動の影響により全国で集中豪雨が頻発し、既存施設能力を上回る河川への外力が増大している状況に対応。気象庁や文部科学省などが開発した降雨量の将来推計値を従来より高精度に把握できる最新技術を活用し、将来的な外力のさらなる増大を見越した整備計画規模の拡大、整備手順の効率化などを探る。

気候変動に考慮した河川整備の在り方検討は、12日に立ち上げた有識者会議「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」(座長・小池俊雄土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長)の意見を参考にしながら進める。有識者会議には18年度末ごろに一定の意見をまとめてもらう。

国交省は必要に応じ、都道府県などの河川管理者が流域ごとに策定・運用している河川整備基本方針や河川整備計画の見直しを求めていく。

国交省によると、この30年間で時間雨量50ミリを上回る集中豪雨の発生回数は約1・4倍増えた。年間平均ベースで1976~85年の発生回数が174件だったのに対し、2008年~17年は238件だった。

気候変動の影響による集中豪雨への対策が国策として急務になる中、直近では環境省が今国会に気候変動適応法案を提出した。気候変動適応を初めて法律で位置付けている。国の役割として防災や健康といった主な課題分野ごとに気候変動適応計画を策定し、ハード・ソフトの施策を立案・実行できるようにすることを規定している。

福島・只見川ダム訴訟 原告20人が控訴

カテゴリー:

既報のとおり、2011年7月の新潟・福島豪雨の只見川氾濫の浸水被害は、発電用ダムの堆砂を取り除かなかったことが原因だとして、金山町の住民が東北電力と電源開発の二社を訴えた裁判の判決は住民側の敗訴でした(3月26日)。

しかし、ダムの堆砂によって水位が異常上昇して、水害が発生したことは明らかです。原告34人のうち20人が判決を不服として、仙台高裁に控訴しました。その記事とニュースを掲載します。

福島・只見川ダム訴訟 原告20人が控訴

(河北新報2018年04月10日火曜日)https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201804/20180410_63072.html

2011年7月の新潟・福島豪雨の只見川氾濫に伴う浸水被害に遭った福島県金山町の住民らが流域のダムを管理する東北電力と電源開発(Jパワー)に約3億3700万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告34人のうち20人が9日、請求を棄却した福島地裁会津若松支部判決を不服として仙台高裁に控訴した。

3月26日の支部判決は、ダムに堆積した土砂を取り除かなかった東北電の注意義務違反を認める一方、浸水被害との因果関係を否定した。

原告団の黒川広志さん(76)は「高齢などで原告は減ったが、被害との因果関係が認められない不満は皆同じだ」と話した。

只見川水害訴訟 住民が控訴

(NHK 2018年04月06日 21時15分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20180406/6050000665.html

平成23年の只見川の水害をめぐり、ダムを管理する電力会社に損害賠償を求めた裁判の1審で敗訴した地元の住民らが、判決を不服として控訴しました。

この裁判では、平成23年7月の「新潟・福島豪雨」により只見川で水害が発生したのは水力発電用のダムの底にたまった土砂が原因だとして、金山町の住民など34人が、ダムを管理する東北電力と電源開発に対し、あわせて3億3740万円あまりの損害賠償を求めました。

福島地方裁判所会津若松支部は、先月26日、「住民の被害との間に因果関係を認めることはできない」として、住民らの訴えを退ける判決を言い渡しました。

原告側によりますと、住民のうち20人は、この判決を不服として、6日までに、仙台高等裁判所あてに控訴状を出したということです。

原告の黒川廣志さんは「高齢化が進んだため原告の数は減ってしまったが、2審も被害の実態をきちんと訴えて闘いたい」とコメントしています。

子吉川水系鳥海ダム建設事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について(無力な環境アセス制度)

カテゴリー:

国土交通省東北地方整備局が秋田県由利本荘市に建設を計画している鳥海ダムについて環境大臣が環境アセス法に基づく意見を出しましたので、参考までにお伝えします。下記のとおりです。

ないよりはましという程度の意見であって、これを見ても、環境アセス法というのはダム建設事業に対して本当に無力なだと思ってしまいます。

鳥海ダムは新規のダムなので、環境アセス法による手続きが取られてきました。しかし、環境アセスの手続きの過程で、住民が関われるのは、下記のとおり、方法書の手続きと準備書の手続きでパブコメの意見を出すだけです。事業者と議論する場は全くありません。そして、パブコメで出した意見が反映されることはほぼなく、通過儀礼のパブコメでしかありません。

欧米では実施されている戦略的環境アセスを導入するため、環境影響評価法が2011年4月に改正されましたが(2013年4月から施行)、ダムは実質的に対象外になりました。戦略的環境アセスは「計画段階配慮」という表現になりましたが、環境の観点から代替案との比較を行いながら、環境への影響が少ない事業となるよう検討を行い、その結果を公表することを義務づけたものです。これが正しく実施されれば、ダム以外の代替案が採用される可能性が十分にあります。

ところが、環境省は国土交通省の言い分を取り入れ、すでに河川整備計画が策定されている場合は、それを戦略的環境アセスの結果を見なすとことにしましたので、鳥海ダムはこのアセスをパスしてしまいました。

環境面の視点が乏しい河川整備計画を戦略的環境アセスとみなすのは無茶苦茶です。

このように環境アセスの制度が整備されてきても、ダム事業の抑制には何も寄与もしないのです。なんとも情けない話です。環境アセスはその膨大な調査資料をつくるために環境調査会社を儲けさせるものでしかないように思います。

新たなダムが必要な時代ではないのですが、東北地方整備局は成瀬ダムに続く大型ダムとして、鳥海ダムの建設を強引に進めようとしています。

平成30年4月5日 http://www.env.go.jp/press/105361.html

子吉川水系鳥海ダム建設事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、5日、秋田県で計画されている「子吉川水系鳥海ダム建設事業環境影響評価書」(国土交通省東北地方整備局)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。

本事業は、秋田県由利本荘市鳥海町百宅地先において、子吉川下流地域における洪水調節、流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給を行うために多目的ダムを設置するものである。

環境大臣意見では、(1)クマタカ等の希少猛禽類への重大な影響を回避するため、営巣期における工事は基本的に避けるとともに、工事が与えるクマタカの生息及び繁殖への影響を可能な限り低減すること、(2)貯水予定区域の一部は、鳥海国定公園の第一種特別地域と重複しているため、当該地域の改変については、関係機関と十分に協議・調整を行いつつ、風致景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景

環境影響評価法は、湛水面積100ha以上のダムの新築を対象事業としており、環境大臣は、環境影響評価書※について、国土交通大臣等からの照会に対して意見を述べることができる。

今後、国土交通大臣から事業者である国土交通省東北地方整備局に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は意見を勘案し、必要に応じて評価書の再検討及び補正を行うこととなる。

※環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見等を踏まえて、必要に応じてその内容を修正した文書。

2.事業の概要

・事業者 国土交通省東北地方整備局

・計画位置 秋田県由利本荘市鳥海町百宅地先(湛水面積約310ha)

・形式 台形CSGダム

・目的 子吉川下流地域における洪水調節、流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給

3.環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続

【方法書の手続】

・縦覧 平成27年2月25日~平成28年3月26日(住民意見27件※)

・秋田県知事意見提出 平成28年3月1日

【準備書の手続】

・縦覧 平成29年3月17日~平成29年4月17日(住民意見7件※)

・秋田県知事意見提出 平成29年10月25日

【評価書の手続】

・平成30年2月21日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会

・平成30年4月5日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出

※環境の保全の見地からの意見の件数

添付資料

• (別紙)「子吉川水系鳥海ダム建設事業環境影響評価書」に対する環境大臣意見 [PDF 19 KB]

http://www.env.go.jp/press/files/jp/108907.pdf

霞ケ浦導水の住民訴訟 高裁が和解案提示 4月25日までに回答求める

那珂川の漁協が霞ヶ浦導水事業の工事差し止めを求める控訴審において東京高裁での和解協議が大詰めを迎えています。その記事を掲載します。

霞ケ浦導水訴訟で高裁が和解案 「意見交換の場」など提案、回答に期限も

(下野新聞 2018年3月31日)http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20180331/3011880

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ケ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の7回目の和解協議が30日、東京高裁(都築政則(つづきまさのり)裁判長)で開かれた。漁協側弁護団によると、高裁は、事業が本格運用されるまで国と漁協側との意見交換の場を設けることを柱とする和解案を示した。また原告、被告双方に対し、受け入れるかどうか4月25日までの返答を求めたという。双方が受け入れれば、次回口頭弁論の27日に和解が成立する。

弁護団によると、和解案は国が事業を行う上で漁業への影響に配慮し、各漁協の意見を尊重することを目的として明記。アユ、サケ、ヤマトシジミなど水産資源8種への悪影響を防ぐため、設備を本格運用するまでは漁協側との意見交換の場を設けるよう求めた。

意見交換の場は非公開とし、年1回、原則7月に開くことを提案。本格運用の時期には触れていないが、漁協側の意見を聞いた上で国が判断することを想定しているとみられる。

また和解案は、本格運用までは取水を制限するなどして事業を行うことなどを求めた。稚アユの取水口吸い込みを防ぐため、毎年10~1月の夜間取水停止を提案。国に少量の試験送水(霞ケ浦から那珂川への逆送水)を行って、水質などの定期的なモニタリング調査をするよう示した。

高裁は和解案の意図について「漁業被害が生じない仕組みをつくることが重要」と述べたという。

霞ケ浦導水訴訟で和解案 東京高裁 国が水質調査へ

(茨城新聞 2018年3月31日(土))http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15224233057885

霞ケ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた訴訟の和解協議が30日、東京高裁であり、都築政則裁判長が和解案を示した。漁協側弁護団によると、事業の本格運用まで国と漁協側の意見交換の場を設けることなどを柱としている。受け入れるかどうか、双方に4月25日までの回答を求めた、

和解案では、アユなどの漁業に大きな影響を与えないよう、国が定期的に水質をモニタリング調査し、取水の時期や時間を制限して事業を試験的に実施、本格運用までの間、漁協側と意見交換する協議会を設けるとしている。

協議会の開催は毎年7月に加え、申し入れに応じて招集することも可能とするほか、有識者でつくる専門委員会を置くことができるとしている。

漁協側弁護団によると、この日、都築裁判長は「国側から最大限の譲歩を得られたと思っている」と強調したという。漁協側には「仮に敗訴となったら何も残らない。組合が(国を)監視し、(那珂川や涸沼を)守っていくことが大事だ」と和解を促した、

次回期日は4月27日。同25日までに和解案に回答するよう双方に求めた。

協議の後、谷萩陽一弁護団長は「相当程度こちらの目的を達し得るもの」と評価した。国土交通省関東地方整備局は「和解協議中であり、具体的にコメントすることは差し控えたい」とした。

控訴審で漁協側は、ふ化したばかりのアユの吸い込み防止策で、国が示す10、11月の夜間取水停止では不十分と主張。霞ヶ浦から那珂川への「逆送水」で、涸沼のシジミにかぴ臭が移る恐れがあると訴えた、国は「12月に取水制限すれば足りる」と反論。かび臭物質は海水などで希釈されると主張してきた。

事業は霞ヶ浦の水質浄化や首都圏への水の安定供給が目的で、1984年に着工。2010年に中断したが、事業検証の結果、14年に継続が決まった。

和解協議 ヤマ場に あす、漁協と国に正式案

下野新聞 2018年3月29日

和解案素案の主なポイント

・夜間取水停止期間の具体的提示

・逆送水の悪影響を監視する水質などのモニタリング

・取水口運用に関する国と地元との協議会設置

霞ヶ浦導水を問う

漁業被害防止策どこまで

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ヶ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の和解協議がヤマ場を迎えている。東京高裁は30日の次回協議で正式な和解案を示す見通しで、既に4月下旬に次々回の期日を設定し和解成立も視野に入れているとみられる。漁協側か水戸地裁に訴えを起こして約9年。漁協側が懸念する漁業被害の防止策を巡り、高裁の和解案で漁協側、国側が歩み寄れるのか、注目される。 (手塚京治)

東京高裁、成立視野か

「話し合いによる解決が双方の利益になると考えている」と、東京高裁が和解勧告したのは1月16日。漁協側は2015年7月の一審水戸地裁判決で敗訴しており、「名を捨て実を取る」として事業容認と引き換えに漁業被害の防止策を国に認めさせるため和解協議に応じた。非公開の協議はこれまで計6回行われた。

高裁は今月27日の前回協議前に和解案の素案を提示。稚アユの取水口吸い込みを防ぐ夜間取水停止期間について、国側が主張する10~11月だけでなく、具体的な期間を示し延長を提案したという。

漁協側は独自調査を基に、当初は4月までの停止を求めた。国は難色を示す一方、停止期間見直しの余地も示唆していたといい、高裁がそれらをどう解釈するかが一つのポイントだ。

高裁の素案は、水産資源のカビ臭被害を懸念する漁協側が条件付けを求めた霞ヶ浦から那珂川への逆送水について、国に那珂川流域の水質などのモニタリングを求めた。送水の判断が制約されるのを嫌う国に配慮し、那珂川へ原因物質が流入するのを監視する仕組み作りを求めた格好だ。

カビ臭被害は、漁協側でも特に大涸沼漁業協同組合(茨城県茨城町)が懸念している。那珂川下流域の涸沼はシジミ漁が盛んで、関係者は事業による風評被害を警戒している。

一方、漁協側が求めてきた国と地元による取水口運用に関する協議会設置は、双方で争いがないという。

高裁の正式な和解案は、素案に対する双方の意見聴取などが反映されるとみられる。訴訟に参加する各漁協が納得する対策が盛り込まれるのか。国側が許容できる内容か。大詰めの和解案は30日に提示される。

和解案次回提示へ 東京高裁

下野新聞 2018年3月28日

霞ヶ浦導水を問う

栃木・茨城両県の漁連・漁協5団体が国に霞ヶ浦導水事業の那珂川取水口建設差し止めを求めた住民訴訟控訴審の6回目の和解協議が27日、東京高裁(都築政則裁判長)で行われた。漁協側弁護団によると、漁協側は事前に高裁が示していた和解案の素案に対し一部修正を求めた。今回の協議を踏まえ、高裁は30日の次回協議で正式な和解案を示す見通し。

弁護団によると、素案は漁協側へは23日に郵送で届いた。稚アユの取水口吸い込みを防ぐ夜間取水停止期間について、国側が主張する10、11月にとどまらず具体的な期間を挙げて延長することや、水産資源へのカビ臭被害を懸念し漁協側が条件付けを求めていた霞ケ浦から那珂川への逆送水の在り方について、国が水質などをモニタリングすることを提案しているという。

弁護団は各漁協の代表者らの意見を踏まえ、27日は一部文言の修正を高裁に求めた。素案は国側にも事前に示されているが、国側から修正を求める意見はなかったとみられるという。

弁護団代表の谷萩陽一(やはぎよういち)弁護士は協議後、正式な和解案が提示されれば「各漁協は総代会や役員会を開くなどして対応を協議することになる」と話した。