水源連の最新ニュース

パタゴニア日本支社 長崎県民対象の世論調査を実施

カテゴリー:

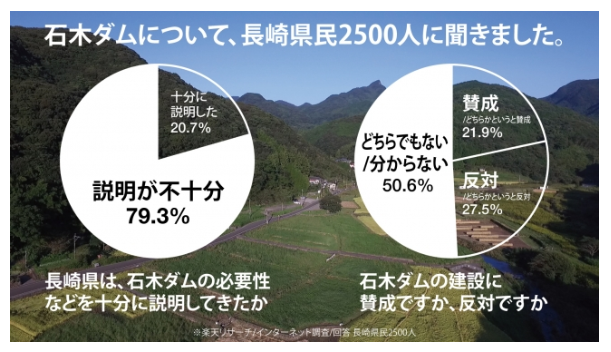

パタゴニア日本支社 長崎県民対象の世論調査を実施

滋賀)浸水警戒区域、県が米原市村居田地区を初指定(流域治水推進条例)

滋賀県の流域治水推進条例が制定されてから、3年強が経過しました。この条例は水害の危険性が高い地域で建築規制などを行う画期的な条例です。

県は400万円を上限として住宅の新築・増改築の費用の2分の1を助成します。

今回、建築規制などを行う浸水警戒区域の指定がはじめて行われました。

その記事を掲載します。

滋賀)浸水警戒区域、県が米原市村居田地区を初指定

(朝日新聞版滋賀2017年6月16日03時00分

※ 著作権の関係で削除しました。

アマゾンのダム新設で「大規模な」環境破壊の恐れ 研究

AFPBB News 2017年6月15日 13時5分) http://news.livedoor.com/article/detail/13205765/

【AFP=時事】ブラジル・アマゾン盆地(Amazon Basin)で建設が提案されている水力発電ダムは、数にして既存のダムの3倍に当たる428基に及び、自然環境に大きな打撃を与える恐れがあるだけではなく、局地的な天候にも変化を及ぼす可能性があると警鐘を鳴らす研究論文が14日、発表された。

国際的な研究チームは英科学誌ネイチャー(Nature)に発表した論文で、建設予定のダムが及ぼす影響をさまざまな基準に基づいて評価する「ダム環境脆弱(ぜいじゃく)性指数(DEVI)」を発表した。DEVIは、政策立案者らにどのダムの建設を見合わせるべきかについて判断材料としてもらう役目も担っている。

論文の主執筆者で、米テキサス大学オースティン校(University of Texas at Austin)のエドガルド・ラトルベッセ(Edgardo Latrubesse)教授は「リスクを洗い出して、問題に対する見方を変える必要がある」と話す。「天然資源に対する人為的な大規模破壊が進み、環境の保全と持続可能な開発のための合理的な代替案を見つけることは急務だ」

アマゾン川(Amazon River)に流れ込んでいる河川系は世界最大規模で、地球上で最も高密度の生物多様性を育んでいる。

この巨大な支流をダムによって時には何十回もせき止めれば、下流の生態系を支える栄養分が遮断され、広大な森林地帯が水没し、水生・陸生両方の野生動物が脅かされることになる。

ダムを1(無害)から100(非常に破壊的)までの間で採点する今回の最新指数は、既存のダムにも適用できる。

例えば、アマゾン水系で最も多様な魚類個体群が生息するマデイラ川(Madeira River)に最近建設された2基の巨大ダムは、浸食、流出水汚染、堆積物の流出阻害などの潜在リスクのせいで評点が驚くほど高くなった。マデイラ川では、さらに上流にも25基のダム建設が計画されている。

■遠隔地の降雨や暴風雨のパターンにも影響

米コロラド大学ボルダー校(University of Colorado at Boulder)の地表動力学専門家、ジェームズ・シビツキ(James Syvitski)氏は「ダムは、健全な社会と人の発展を支える工学技術の偉大な成果の実例である一方で、環境に大規模な悪影響を与える」と指摘する。

例えば、ダム下流域の堆積物の減少は、特に人口密度の高いデルタ地帯にとっては見過ごされがちな問題の一つだ。

絶えず蓄積される沈泥は、健全なマングローブの生育維持には欠かせない。汽水域で育つ沿岸森林のマングローブは、海からの高波を防ぐ上、生物数十種の水中の生育環境として機能する。

だが堆積物の減少が原因で、6億人が居住する世界の主要デルタ地帯の沈下も進んでいる。この現象と(気候変動に起因する)海水面上昇、そして(地下帯水層の枯渇による)地盤沈下は3重の脅威となっている。

また、これまでの研究によって、アマゾン盆地から流れる堆積物の変化が、米南部メキシコ湾(Gulf of Mexico)に至るまでの遠隔地の降雨や暴風雨のパターンに影響を与える可能性があることが分かっている。

「アマゾン盆地で計画されているダムがすべて建設された場合、ダムの蓄積作用により、大西洋(Atlantic Ocean)に流入する堆積物に変化が生じ、これによって局地的に天候が乱れる可能性がある」と、ラトルベッセ教授は指摘する。

世界には、基礎地盤から堤の頂上までの高さが15メートル以上、または貯水容量が300万立方メートルのダムが5万8500基以上存在する。

シビツキ氏はAFPの取材に、「私たち人間は地球の表面に彫刻を施すようにその形を変えている」と語った。「19世紀半ばから建設されてきた多数のダムは、地球の水の流れを完全に変えてしまった」

水道料金、6割の値上げ必要 政投銀が今後30年を試算

(朝日新聞2017年6月13日)

【特集】清流を返せ! 世界遺産「熊野川」に異変

カテゴリー:

ダムのために濁りが続く熊野川の濁水問題を取り上げた毎日放送のニュースを掲載します。

【特集】清流を返せ! 世界遺産「熊野川」に異変

和歌山県新宮市に河口がある熊野川。山間の清流を下る川舟は語り部による歴史や名所の案内もあって、人気の観光スポットのひとつです。しかし今、川は清流とは程遠い状況に。いったい何が起きているのでしょうか。取材班がその原因を探りました。

和歌山県新宮市を流れる世界遺産、熊野川。美しい山々の間を、小舟がゆっくりと下っていきます。この小舟は熊野三山を参る人々の足として、古くから親しまれてきました。語り部の案内を聞きながら過ごす「至福のひととき」。ところが、川に目を向けてみると…川の水はまっ茶色、濁っています。

「もっと透明度が高いグリーンのイメージを持っていた。それよりもすごく濁っているな」(東京から来た観光客)

川の中はどうなっているのか?何も見えません。透明度はほぼゼロです。川下りの船頭をしている88歳の打越保さん。大ベテランの打越さんもこれまでにない濁りだと困惑しています。

「景色は昔と変わらんけど、川だけの濁りが一番困る」(打越保さん)

最近は清流を求めてきた観光客に対し、申し訳ない気持ちで船を漕いでいるといいます。

「恥ずかしいというか。わざわざ遠いところまできてもらって、きれいな川を見てもらえないのは残念。川底見えたら魚が見えるが何にも見えない」(打越保さん)

川の水は「平成の名水百選」にも選ばれているとあって、2007年の熊野川は確かにきれいで、底にある石も見えました。しかし今では濁っていて、川底は全く見えません。比べると川の色の違いは歴然としています。

世界遺産「熊野川」の異変は数年前から起きたとのこと。川を眺めながら食事を楽しめるのが売りのレストランでも…

「(客から)『いつもこんな川?』と言われる。『いえ、もっときれいなときがあったけど、このごろこんなに濁って』と言ってる。つらいですよ。お客さんにそんな言い訳をしなあかんのは」(かあちゃんの店 竹田愛子さん)

本来の川の姿は壁に貼っているといいます。

「この写真を見ていただいたらわかるように、この川を予想して来てくれると思う」

熊野川の濁流問題は海にも広がっていました。シラス漁を営む中村竜彦さん。熊野川の河口付近で漁をしていますが、水の濁りによる影響は少なくないといいます。

Q.濁りの中でシラスはどう?

「とれないです。やっぱりすみにくいんじゃないですかね。ほとんど土色みたいになった海なので。僕の次の世代までも長くやっていきたい商売ですが、この状況が続けば厳しくなってしまうんじゃないかと思う」(中村竜彦さん)

多くの人の頭を悩ませる熊野川の濁り。地元・新宮市の市長も重大な問題だと認識しています。

「水道も熊野川から取水していますので、本当に多くのところに悪影響が出ている。世界遺産の熊野川ですから、昔のきれいな姿を一日も早く取り戻していただきたい」(新宮市 田岡実千年市長)

一体なぜ、川は濁ってしまったのか?取材班は原因を探るためボートに乗って、河口から川を遡ってみることにしました。

「このあたりでは水害対策のため川底を深くする工事が行われていますが、どうやらさらに上流から濁流が流れているように思われます」(吉川元基記者リポート)

さらに遡っていくと…

「このあたりにくると川も狭くなってきています。それにつれて濁りも強くなってきているように思います」(吉川元基記者リポート)

そして、河口から約4キロ地点。川の水はさらに濁って泥水のようです。この先は川が浅くてボートでは進めないため、取材班は車に乗り換えどんどん上流へと遡っていきます。

河口から約5キロ地点。支流の高田川と熊野川の合流地点では、きれいな水と濁った水が混ざっていってます。川の中を見てみると・・・境界がはっきりとしています。

さらに河口から約21キロ地点でも、支流が熊野川の濁流に合流しています。支流と熊野川の水をカップに入れて比べてみると色の違いは一目瞭然です。

ちなみにこの日(5月16日)の熊野川の水の濁りを表す「濁度」は48.5度。同じ日で比べると、大阪市などを流れる淀川は8.6度、堺市などを流れる大和川は6度でした。熊野川がダントツで濁っているのです。

さらに上流を目指すとついに…

「河口からおよそ25キロ地点にきました。放水口から濁流が流れていると思われます」(吉川元基記者リポート)

勢いよく流れ出る茶色い水。ここはダムの放水口。川の濁りの原因はダムからの水にあったのです。放水口の壁には・・・「電源開発」の文字。ダムを管理している会社です。

なぜ濁った水を放流しているのか?取材班は、電源開発の担当者に話を聞くことにしました。

Q.放水口から濁水が流れているという認識は?

「はい、ございます」(電源開発 西日本支店 斉藤文彦支店長代理)

Q.濁水の原因は?

「上流から流れ込んだ濁水がダムにたまってしまうという現象が起きています」

川の濁りの原因は6年前、和歌山や奈良を襲った紀伊半島大水害にあるとのこと。山肌がもろくなったため、少しの雨でも土砂がダムに流れ込むようになったといいます。その濁った水を発電に使うため、下流に放流せざるを得ない状況にあるというのです。

電源開発も対策を取っていないわけではありません。ダムの水は土砂が沈殿する深い所のほうが濁っています。これまで、発電に使う水を深い場所からも取り込んで発電に使い、放水口から放流していました。そこで取水設備の工事をして、できるだけ水面に近いきれいな水を取るように改良中だといいます。工事は来年6月に終了する見込みで、川の濁りは改善されるということです。

「やむを得ず濁水が高くなる状況はあるのですが、少しでも対策を取って、きれいになる日数を増やすことが我々が求められていること」(電源開発西日本支店 斉藤文彦支店長代理)

また、水害でもろくなった山肌については、木を植えるなどして削れた部分を保護する工事が周辺の自治体などによって進められています。先週「熊野川」のほとりには、観光客を迎える準備をする船頭・打越さんの姿がありました。

「やはり不安はありますね。なかなか濁りは取れんね。私も年やから、ずっとはできないけど、まだ2、3年はいけると思いますけど、そのうちに濁りがなくなれば大変うれしいです」(打越保さん)

世界遺産「熊野川」に清流が戻る日は来るのか。地元住民たちは期待と不安に揺れています。