水源連の最新ニュース

川辺川 流水ダム関連26億円概算要求に計上…国交省の環境アセスは環境影響評価法と同等の調査を行うだけ

国土交通省が昨年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川支流・川辺川に新設する流水型ダム関連費として、2022年度予算の概算要求に26億4800万円を計上したという記事を掲載します。

ダム本体の検討を進めるとともに、環境影響評価(環境アセスメント)に取り組むという記事です。

しかし、既報の通り、国交省が実施する環境アセスは、環境影響評価法によるものではなく、法と同等の調査を行うものに過ぎません。

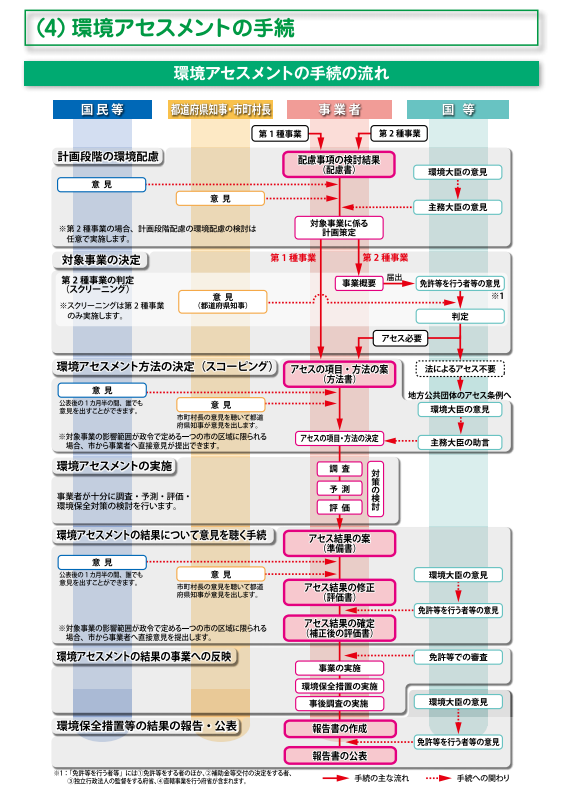

環境影響評価法による環境アセスは、末尾の環境省の資料のとおり、国民の意見を聞く機会が3回はあります。

その手続きを省略して、環境アセスの調査だけはそれなりの予算を取って実施するというのが国交省の姿勢です。

このように安易な国交省の姿勢にいとも簡単に同意して、国交省からの照会に対して翌日、「貴見の通り」として回答した環境省の姿勢に強い憤りを覚えます。

「川辺川ダムの環境アセスについての環境省の姿勢の問題」

https://suigenren.jp/news/2021/08/24/14916/

をお読みください。

そして、日ごろ、川辺川ダムの環境アセスが大事といっておきながら、このことに関して抗議の意思も示さない蒲島郁夫・熊本県知事の姿勢にも怒りを禁じえません。

川辺川 流水ダム関連26億円概算要求に計上…国交省

(読売新聞2021/08/27 15:00) https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20210827-OYTNT50100/

国土交通省は27日、昨年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川支流・川辺川に新設する流水型ダム関連費として、2022年度予算の概算要求に26億4800万円を計上したことを明らかにした。ダム本体の検討を進めるとともに、環境影響評価(環境アセスメント)に本格的に取り組む。

国交省によると、21年度予算の関連費(5億5500万円)と比べて約21億円の増額となる。22年度はダム本体の構造の検討に引き続き取り組むほか、新たに地質調査を行う。環境影響評価は熊本県の要望に配慮して実施。22年度は動植物や水質などを調べる。

08年にダム計画の「白紙撤回」を表明した蒲島郁夫知事は九州豪雨後の昨年11月、方針を転換。流水型ダム建設を国交相に求めた。

流水型ダム関連で26億円 国交省、来年度概算要求を公表

(熊本日日新聞2021/8/27(金) 9:45)https://news.yahoo.co.jp/articles/9e16a1108ba3826de6a75f0eacf42e26843eed0c

国土交通省は26日、2022年度予算の概算要求を公表し、昨年7月豪雨で氾濫した熊本県の球磨川の支流・川辺川に新設する流水型ダム建設関連費として26億4800万円を盛り込んだ。ダムの本体構造の検討や、環境影響評価(アセスメント)関連の調査に充てる。

09年に民主党政権が従来のダム計画を中止した後も毎年確保してきた川辺川ダム事業関連費として計上。砂防事務所(相良村)や河川の維持管理費も含んでおり、21年度当初予算からは約4・8倍の増額となる。

ダムの大きさなど規模や構造を引き続き検討するほか、「法と同等」の環境アセス手続きとして、新たに水質や周辺地域の動植物調査も実施する。地滑り対策としてボーリング調査も行う。

このほか豪雨からの復旧関連では、防災安全交付金として要求する1兆291億円の一部を使い、人吉市内に残る土砂を撤去。被災鉄道の復旧促進には9億4100万円を要求し、一部を運休中の第三セクター「くま川鉄道」(24・8キロ)の復旧補助に充てる。

球磨川など全国の1級河川で取り組む流域治水プロジェクトの推進費には7440億円を要求。新たに田んぼダムの詳細な効果測定なども実施し、球磨川流域でも取り組む方針だ。(嶋田昇平)

環境影響評価法による環境アセスメントの手続き(環境省のHPより)

濁水を増加させる穴あきダムは、環境にやさしくない(最上小国川ダム)

カテゴリー:

「濁水を増加させる穴あきダムは、環境にやさしくない(最上小国川ダム)」を川辺孝幸先生(元山形大学)から送っていただきました。

2021年8月21~22日に,オンラインで開催された第75回地学団体総会福島総会のプレゼンセッションで発表されたものです。

川辺先生のご了解を得たうえで、掲載させていただきます。

地団研福島総会プレゼン-「穴あきダム」の濁水問題202108 川辺孝幸

「最上小国川の場合は,上流の地層が,淘汰が良く固結度が低いガラス質火山灰の二次堆積物からなっているために,崩壊しやすく,かつ容易に流水で侵食されるために,濁流がダム湖に入って密度流になりやすいという特性を持っていることで,穴あきダムの問題点が如実に現れた例になった。

多かれ少なかれ,程度の問題はあるが,ピークカットを行って流速を止めるという,穴あきダムの本質的問題点が如実に表れた例になった。」

とのことです。

山形県・最上小国川ダムは2020年4月から運用を開始しました。

このダムの工事差し止めを求める住民訴訟は2012年から続けられてきましたが、残念ながら、2020年11月の最高裁の決定で、住民側の敗訴が確定しました。

しかし、住民側は穴あきダム(流水型ダム)の根本的な問題点を明らかにするための調査を続けています。

今回の発表はその調査結果をまとめたものです。

全国初の上水道「民営化」 懸念の解消しっかりと

カテゴリー:

周知の通り、宮城県で水道民営化が進められようとしています。この水道民営化について朝日新聞の社説を掲載します。

参考のため、1カ月以上前の記事ですが、「事業の運営権を民間に売却する議案を可決した」時の朝日新聞7月2日の記事も掲載します。

この水道民営化は本当に意味があることなのでしょうか。

(社説)水道「民営化」 懸念の解消しっかりと

(朝日新聞2021年8月14日 5時00分)

期待と懸念と 全国初の上水道「民営化」目指す宮城県

(朝日新聞2021年7月2日 19時00)

サクラエビ異変で浮上、日本軽金属「令和の公害」問題…周辺地域に浸水被害、大量不法投棄も

カテゴリー:

駿河湾のサクラエビ異変、日本軽金属の雨畑ダム問題についてのレポート記事を掲載します。なかなか詳しい記事です。

サクラエビ異変で浮上、日本軽金属「令和の公害」問題…周辺地域に浸水被害、大量不法投棄も

(Business Journal2021年8月18日)https://www.goo.ne.jp/green/column/bizjournal-bj-245380.html

アルミ総合メーカー、日本軽金属ホールディングス(HD)は7月5日、アルミニウム製品を製造する子会社の日軽新潟(新潟市)が、日本産業規格(JIS)の認証の取り消し処分を受けたと発表した。岡本一郎社長はオンラインで記者会見し、「大変重く受け止めている」と謝罪した。不適切な行為は2007年のJIS認証取得直後から続いていた。

今回問題になったのは主に住宅建材向けのアルミ製品である。JIS規格と異なる試験を実施していたにもかかわらず、JISマークを付けて出荷するなど4例の不適切行為が確認された。件数は合計で1万件を超え、年間250トン前後出荷していたという。

日軽金グループは今年5月以降、品質管理体制の不備による処分が3件目となった。最初は子会社の日本軽金属名古屋工場(愛知県稲沢市)で、5月14日付で日本品質保証機構(JQA)からJIS認証を取り消された。名古屋工場では半導体装置などに使うアルミ板を生産している。不正があったのはアルミ厚板の引っ張り強度を確認する試験だった。規定と異なる方法で検査したにもかかわらず、JISマークをつけて出荷していた。

不正は1996年から続いており、生産性をアップする過程で検査方法が変わったことが原因だったとしている。2018年に同工場の品質管理委員会が不正の事実を把握した後も報告していなかった。取締役会が事態を把握したのは21年4月、JQAの臨時検査後だったという。

2件目はアルミ加工の日軽形材(岡山県高梁市)の岡山工場が6月30日付でJIS認証の一時停止処分を受けた。岡山工場ではJISマークを表示しない独自規格の商品も製造。このうちの一部アルミ製品についてJISマークを誤表記して出荷していた。出荷量は33トン。

20年12月、工場の生産性を高める狙いで新しい生産管理システムを導入。この更新手順のなかで不手際があった。日軽形材は5月18日にJQAに経緯を報告。「品質管理体制に不備がある」とされ、JIS認証の一時停止処分を受けた。

相次ぐ不正の発覚を受け、日軽金HDは6月、社内調査から外部の弁護士などで構成する特別調査委員会の調査に切り替えた。より中立的な視点で不正の実態解明を急いでいる。今後、調査結果と再発防止策を公表する予定だ。

経営責任について岡本社長は「原因を究明し、再発防止策を進めるのが経営層の責任だと判断している」と述べ、社長の椅子に留まる考えを示した。日本の素材産業では近年、生産現場での不正が次々と発覚した。2017年には神戸製鋼所や三菱マテリアルがJIS認証取り消し処分を受けている。これをきっかけに各メーカーは生産現場の総点検を行ったはずなのに不祥事が後を絶たない。

雨畑ダムの堆砂問題は令和の公害事件

日軽金HDは別の問題も抱えている。駿河湾産サクラエビの不漁をきっかけに雨畑ダム(山梨県早川町)の堆砂問題にスポットライトが当たり始めた。雨畑ダムは電気を大量に使うアルミニウム製造のための自家発電施設である。蒲原製造所(静岡市)で使用する電力の一部を雨畑ダムの発電が賄っている。19年8月と10月の台風で雨畑ダムの周辺地域に浸水被害が発生した。国土交通省は日軽金に「抜本的な対策」を求めて行政指導をした。同社は20年度からの5年間で700万立方メートル(東京ドーム5杯分)の土砂を搬出する計画を提示し、国に了承された。

これに伴い土砂除去費用として20年3月期に110億円、21年3月期に162億円の特別損失を計上した。年商4000億円規模で営業利益が250億円、最大でも300億円の日軽金HDにとって、この特損は大きい。毎年新たにダム湖内に流入する50万立方メートルから数百万立方メートルの土砂の対応については具体的に示されておらず、雨畑ダムの堆砂問題の解決への道筋は不透明といえる。

さらに、雨畑ダムは環境問題にかたちを変えてきた。地元紙の静岡新聞は、駿河湾産サクラエビの記録的な不漁を機に2018年末から「サクラエビ異変」と題した報道を続けている。駿河湾に注ぐ富士川の河川環境に着目し、アルミ製錬を終えた日本軽金属が戦時中からいまだに持ち続けている富士川水系の巨大水利権や上流部の雨畑ダムの著しい堆砂、砕石業者による凝集剤入り汚泥の不法投棄問題などを詳報した。

サクラエビは静岡県を代表する食材である。駿河湾産のサクラエビの年間漁獲量が近年、低迷している原因は何なのか。静岡新聞の長期企画「サクラエビ異変」は今年2月、公共の利益に貢献したジャーナリズム活動を早稲田大学が顕彰する「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」の文化貢献部門の奨励賞を受賞した。

高分子凝集剤入り汚泥の大量不法投棄

山梨県は7月26日、採石業者ニッケイ工業(早川町)が長年続けていた高分子凝集剤入り汚泥(ポリマー汚泥)の大量不法投棄で、「合計約22トンの凝集剤が、富士川水系雨畑川に投棄されていた」との調査結果を公表した。河川内への不法投棄は2009年から続いていたことも明らかになった。

ニッケイ工業は日本軽金属が10%出資している会社だ。雨畑ダムの土砂を浚(さら)い、砂利を採取している。日本軽金属の関係会社である。山梨県の長崎幸太郎知事と静岡県の川勝平太知事は7月27日、静岡県庁で覚書を交わし、「富士川の豊かな水環境の保全に向けた山梨県・静岡県協働プロジェクト」をスタートさせた。富士川水系のポリマー汚泥の残留の実態などを明らかにする。

阿部知子衆院議員(立憲民主党) の雨畑ダムの堆砂問題についての質問主意書に対し、政府は今年5月、答弁書で「すでに堆砂率(総貯水容量に対する堆砂量の割合)は120%に達している」ことを明らかにし、「必要ならダム撤去の指導を行う」との認識を初めて示した。

その上で、日軽金が堆砂除去を進めていることから、現時点でのダム撤去は否定した。雨畑ダムの上流では堆砂による洪水被害が発生している。日軽金は今後も継続的に土砂除去費用を計上する必要に迫られるかもしれない。令和の公害と呼ばれる雨畑ダムの堆砂問題は日本軽金属HDの体力を蝕(むしば)んでいく。

(文=編集部)

川辺川ダムの環境アセスについての環境省の姿勢の問題

カテゴリー:

現在、流水型ダムの川辺川ダムの計画策定に向けての作業が行われています。

川辺川ダムの内容が従前の計画のものと根本から変わるのですから、環境影響評価法の対象になるものと考えていました。

実際に、従前の計画の川辺川ダムの環境アセスについて国土交通省川辺川ダム砂防事務所は今までHPで下記のとおり、説明してきました。

環境アセス法の施行前に川辺川ダム基本計画の変更が1998年6月に行われたから対象外であるという説明です。

この説明からすれば、今回の流水型(穴あき)ダムへの変更は川辺川ダム基本計画の新たな変更になりますから、環境アセスの対象にならなければなりません。

ところが、今年3月29日付けの国交省からの照会「環境アセスの対象外となると解釈してよいか」

に対して、環境省は翌日、3月30日に「貴見のとおり」と回答しました。

環境省の回答20210330 川辺川ダムの環境影響評価の取扱い

不可解な回答ですので、環境省がそのように回答した起案文書について情報公開請求を行ったところ、不開示決定書が届きました。

環境省の不開示決定書20210811 川辺川ダムの環境影響評価

国交省への回答を起案した文書は存在せず、環境省では何の検討をせずに「貴見のとおり」と回答したということでした。

流水型ダムの川辺川ダムの環境アセスは重大な問題であるのに、環境省は何の検討もしないので、起案もせずに、即座に国交省に「対象外である」と回答したのです。

環境省の姿勢に怒りを覚えます。

国土交通省川辺川ダム砂防事務所は今までの説明

「川辺川ダム事業における環境保全への取り組み(平成12年6月)」への質問に対する回答(平成12年11月1日)

http://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou/kaniken-okotae/qa4.html

Q1.川辺川ダム事業における環境調査等について、準備書・評価書を作成するなど環境影響評価法の手続きをとるべきではないですか。

また、補充の調査、予測、評価は今後とも積極的に実施してもらいたい。

A1.川辺川ダム事業においては、今後とも、各分野の専門家の指導を受けながら必要な調査を行い、その結果を公表してまいるとともに、地域の方々にも充分に説明を行い意見を聞きながら具体的な環境保全対策を実施していくこととしています。

なお、川辺川ダム事業については、特定多目的ダム法第4条第1項に規定する基本計画の最新の変更の告示が平成10年6月9日に行われており、環境影響評価法附則第3条第1項及び環境影響評価法施行令附則第3条第1号の規定により、同法第2章から第7章までの規定は適用しないこととされています。」