水源連の最新ニュース

「川まで奪わないで」人吉市ではダム反対多数 熊本知事の意見聴取会

7月の豪雨で氾濫した球磨川の治水について蒲島郁夫・熊本県知事が被災地住民から意見を聴く会が人吉市で開かれました。その記事とニュースを掲載します。

多くの方が「川辺川は宝」であるとしてダムに反対し、清流への愛情と行政への不信感が浮き彫りになりました。

川辺川ダム推進の流れが変わることを願うばかりです。

「川まで奪わないで」人吉市ではダム反対多数 熊本知事の意見聴取会

(西日本新聞2020/10/25 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/657698/

(写真)球磨川が氾濫し、多くの民家などが被害を受けた熊本県人吉市=7月4日、西日本新聞社ヘリから

7月豪雨後の治水策に民意を反映させるため、熊本県の蒲島郁夫知事が球磨川流域で開いている意見聴取会が24日、同県人吉市であり、計約100人が参加した。豪雨による犠牲者20人、家屋被害3千戸と最大の被災地であり、是非論が再燃している川辺川ダムによる治水の最大受益地とされるが、多くはダムに反対した。「川辺川は宝」。清流への愛情と行政への不信感が浮き彫りになった。

「知事さん、ダムを造らないで」。地元で生まれ育った木本千景(ちひろ)さん(34)は切々と訴えた。川辺川は遊び場であり、アユ漁や川下りができる観光資源であり、古里の原風景。学生だった2008年、ダム建設を「白紙撤回」した蒲島氏のニュースを東京で見て「うれしくて泣いた。だから、ここに戻って子育てし、幸せな生活を送っています」。川遊びする長男(4)の写真を蒲島氏に向けた。

「多くを失った被災者から川まで奪わないで」。他の参加者の反対意見にも川への深い愛情がにじんだ。

ダムへの拒否反応も強い。「ヘドロが増えた」「臭い」などとやり玉に挙がったのは球磨川上流の県営市房ダムだ。7月豪雨時には防災効果を発揮したが「今回の水害は市房ダムの放流が原因という声が多い」との意見も出た。「川辺川ダムが存在すれば人吉市の浸水範囲は6割減った」という国の検証結果についても、複数の市民が「信用できない」と述べた。

蒲島氏は会合後、報道陣に対し、ダム反対論の多さに関して「不信感の強さを感じた。丁寧に説明すべきだと感じた」と話した。

(古川努、中村太郎)

ダムめぐり慎重な検討求める声相次ぐ 熊本

(朝日新聞2020年10月25日 10時00分)

ダム建設巡り賛否交錯 熊本県が人吉市で意見を聴く会

(熊本日日新聞2020/10/25 09:00) https://this.kiji.is/692885624023450721?c=39546741839462401

(写真)蒲島郁夫知事(手前左)に球磨川治水に対する意見を述べる出席者ら=24日、人吉市

7月豪雨で氾濫した球磨川の治水対策などについて、熊本県の蒲島郁夫知事は24日、20人が犠牲となり甚大な被害が出た人吉市の住民から意見を聴いた。川辺川ダム建設を巡っては賛否が交錯。住民に建設の賛成、反対を問う住民投票の実施を求める声も上がった。

同市内2カ所で計3回、104人から意見を聴いた。球磨地域振興局であった2回の会合には、各町内会長や被災者らが参加。同市城本町の城本雄二町内会長は、町内の9割を超える住民が建設を求めているとして「漠然と球磨川を再生したいと考えている人は誰一人いない。ダムがあれば、避難する時間は稼げる」と述べ、ダム建設に賛成した。

同市南泉田町のラフティングガイド、木本千景さん(34)は「美しい川辺川が残っている地元で子育てをしたいと思い帰郷した。ダムを造ったら川は死ぬ」と涙ながらに訴えた。球磨村に住んでいた親族の川口豊美さん(73)と牛嶋滿子さん(78)を亡くした北願成寺町内会長の岡田昭範さん(75)も「2人は『かさ上げしたので安全だ』と言われていた場所で流されてしまった。ダムを造っても災害は防げない」と建設に反対した。

治水対策の結論を急ぐ県の方針に、苦言を呈する声も。自宅が全壊した同市下薩摩瀬町の元小学校教師林通親さん(71)は「被災者は日常を取り戻すのに必死で、ダムについて落ち着いて考える状況にない」と述べた。

同市下原田町の中原コミュニティセンターでは、複数の町内会長からダム建設賛成の声が上がった。その一方で、今回の水害で甚大な被害が出た同市中神町大柿地区の農業、尾方和敏さん(72)は「私たちは被害を受けてもダムには反対。ダムは必要ない」と断言。中原小PTA会長の隈部圭二さん(50)は「ダム問題をわが子の世代まで残したくない。住民投票などで総意をまとめ、新たなスタートを切るべきではないか」と提案した。

終了後、蒲島知事は「ダムへの考え方には多面性があると感じた。意見聴取を重ね、しっかり分析した上で治水の方向性を考えたい」と述べた。(内田裕之、澤本麻里子、小山智史、吉田紳一)

人吉市で被災住民の意見を聴く会

( テレビ熊本TKU 2020.10.24 17:32)

(映像)

球磨川の治水をめぐり県が行っている被災地住民から意見を聴く会、24日は人吉市で開かれました。

会では集まった住民を前に、まず県側が今回の被害について人吉市では約518ヘクタール4681戸が浸水したこと、そして仮に川辺川ダムが存在した場合、人吉市では今回の洪水のピーク水位より約2メートル低下するなど効果が推定される一方、すべての被害を防ぐことはできなかったなどとするこれまでの検証結果を説明しました。

24日の参加は合わせて約90人、ダムへの賛否を含め「来年災害がないとは限らない。ダムを含めた治水をしっかり考えてほしい。まずは命を守っていただいて、それから環境を考えてほしい」や「2008年に白紙撤回のときは東京でテレビで見ていて、うれしくて声をあげて泣きました。それがあったから戻ってきて今幸せな生活をしています。知事には作らないでほしいです」などさまざまな声があがりました。

蒲島知事はここでの意見などを踏まえ、年内のできるだけ早い時期に治水対策の方向性を示すとしています。

人吉市で球磨川治水会議が開かれる

(RKK熊本放送2020/10/24(土) 17:54配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/dd370e9db283e5fe7d4d75d7d25e9c8777799158

(映像)

7月の豪雨で氾濫した球磨川の治水について蒲島知事が住民から直接、意見を聴く会が人吉市で開かれました。

「わが家も床上浸水1メートルで堤防を2メートル超えた水量が流れてきている。怖かった思いです」(参加した住民)「被災した人々の生活支援をお願いしたい」(参加した住民)

会議には地元の町内会長などおよそ30人が出席しました。参加した人からはダム建設を望む声や河床掘削や堤防の強化などダムによらない治水を求めるものなどさまざまな意見が出されました。

いっぽうで「ダムの是非について対立を続けるより住民投票を行ってでも白黒つけてほしい」とダム問題の再燃を憂慮する声もありました。午後からも人吉市の球磨地域振興局で住民から意見を聴く会が開かれました。

川辺川ダム建設に賛否 熊本知事が人吉市民に意見聴取 住民投票求める声も

(毎日新聞2020年10月24日 19時38分) https://mainichi.jp/articles/20201024/k00/00m/040/212000c

(写真)水害時の避難のあり方などについて熊本県の蒲島郁夫知事(奥)に意見を述べる住民(手前)=熊本県人吉市の中原コミュニティセンターで2020年10月24日午前11時9分、清水晃平撮影

7月の九州豪雨で氾濫した熊本県南部の球磨川の治水対策について、蒲島郁夫知事が流域住民の意見を聴取する会が24日、自治体として最大規模の浸水被害を受けた人吉市であり、焦点の川辺川ダム建設への賛否は分かれた。蒲島知事が2008年に川辺川ダム建設の「白紙撤回」を表明した際は当時の人吉市長らの反対が理由だった。

同市は全壊882棟、半壊1411棟など、約4600棟の家屋が浸水被害を受けた。市内で3回開かれた会には、各地区の町内会長やPTA関係者ら計約100人が出席した。

(写真)熊本県の蒲島郁夫知事(奥)に対し、球磨川の治水について意見を述べる参加者(手前)=熊本県人吉市の県球磨地域振興局で2020年10月24日午後2時30分、清水晃平撮影

ダムに賛成する住民からは「水害は来年も来るかもしれない。ダムを含めた治水をしっかりと考えてもらいたい」といった意見があった。一方、「緊急放流の不安がぬぐえない」などの理由での反対があった他、「国が示すダムの効果の数字だけでなく、『ダムがなかった場合』の数字も出してもらったうえで検討したい」「被災者一人一人の声を聞いたうえで判断してほしい」という慎重意見もあった。住民投票の実施を求める意見も出た。

また、ダムに賛成、反対双方の住民から「河床にたまった土砂の撤去など、できる対策を早期にしてほしい」との声も上がった。

約20回を予定する知事による意見聴取は24日までに14回が終了。川辺川ダム建設予定地の相良(さがら)村で23日にあった会では、水産業の男性が「ダムを造ると大量の土砂がたまって濁りが長期化する。日本一の水質や天然アユという観光資源を捨て去ることになる」と主張。球磨川中流で被害が大きかった球磨村や八代市坂本地区での会では「ダム論議より、被災者の生活再建が先」といった声も出た。【城島勇人、清水晃平】

「流水型」環境に優しい? 川辺川ダム、計画変更求める声 専門家、効果疑問視も

川辺川ダムを流水型ダム(穴あきダム)にする話が出ています。

熊本日日新聞10月25日がこのことを報じていますので、その記事を掲載します。

流水型ダムは環境にやさしいダムだという話になっていますが、実際は環境に与える影響は決して小さくないと思います。

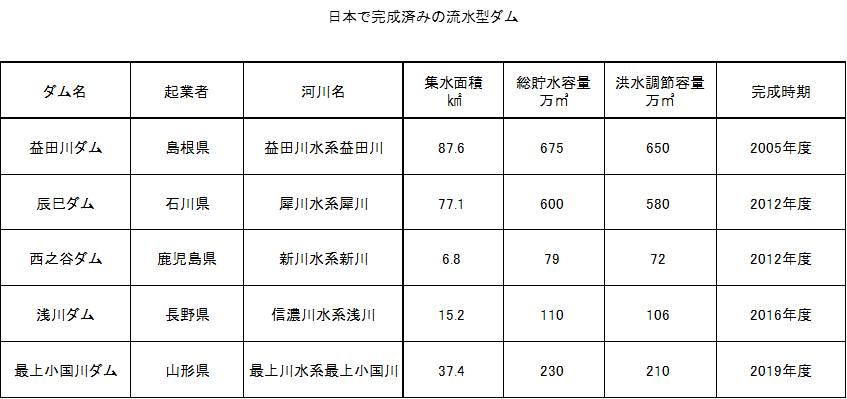

2005年に完成した益田川ダムが日本で最も古い流水型ダムで、できてから、まだ15年しか経っていないので、問題が顕在化していないだけだと思います。

日本で今までに完成した流水型ダムは末尾の表のとおり、5ダムです。最大が益田川ダムで、洪水調節容量は675万㎥です。

川辺川ダムは旧計画では洪水調節容量が8400万㎥で、益田川ダムの12.4倍もあります。川辺川ダムをもし流水型ダムにしたら、どうなるのか、先行きは不透明です。

「流水型」環境に優しい? 川辺川ダム、計画変更求める声 専門家、効果疑問視も

(熊本日日新聞2020/10/25 18:00) https://this.kiji.is/693021528682775649?c=92619697908483575

7月の熊本豪雨の検証委員会や球磨川の治水に関する意見聴取会で川辺川ダム建設計画が再燃する中、「流水型(穴あき)」への計画変更を求める声が一部の流域首長から上がった。「貯水型」に比べて環境に優しいとされるためだが、川辺川ダムが流水型となれば国内最大規模。専門家からは環境への負荷軽減の効果を疑問視する声や、「清流を守るためには一層の工夫が必要だ」との指摘も聞かれる。

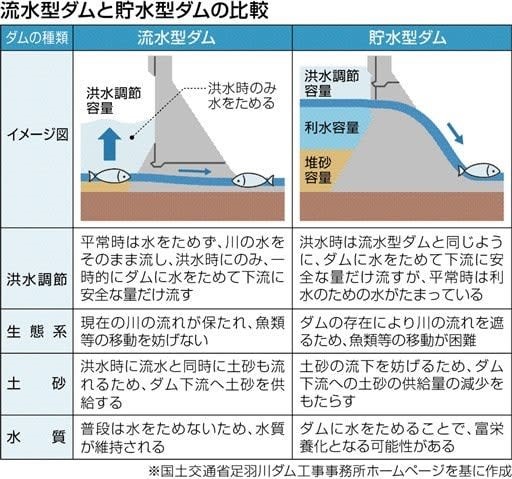

流水型は、普段は川底付近のダム本体に設けた穴から水が流れ、洪水(大水)時だけ水をためて調整する治水専用ダムだ。

国内では、ことし11月に本体着工し、2026年度に完成予定の福井県の足羽川[あすわがわ]ダム(高さ約96メートル、総貯水容量約2870万トン)が最大規模になる。だが、川辺川ダムの計画は約108メートル、1億3300万トン。総貯水容量は4・6倍に及ぶ。

◇08年に比較案

国土交通省九州地方整備局は2008年8月、蒲島郁夫知事による川辺川ダム計画の「白紙撤回」表明の直前に、流水型と貯水型の比較案を県に示したことがある。

球磨川の「河川整備計画」の原案の策定を前に提示。完成予定は貯水型より1年早まり9年後とされ、本体工事が中心となる残事業費も100億円減の1200億円とした。洪水調節能力は貯水型と同程度で、人吉地点での洪水時の水位を同じ高さに維持する内容だった。 コケ生育阻む

ダム治水の限界を訴える新潟大名誉教授の大熊孝氏(河川工学)は、巨大な流水型では、洪水時には流入量より放流量が極端に少なくなって流れが滞り、粒の大きな土砂が堆積していくと指摘。堆積が重なれば、結局は貯水型と同じように川の水を濁らせる恐れがあるとみる。

濁った水は光を遮り水中の光合成を弱め、球磨川の資源であるアユが食するコケの生育を阻む。さらに「穴の大きさや長さ、勾配や普段の水量により魚が行き来できなくなる恐れもある」とする。

京都大名誉教授の今本博健氏(同)も「穴あきでも下流への土砂供給の減少は避けられず、河床の土砂が動かなくなり古いコケがそのまま残る」と危ぶむ。

◇ゲートで調節

一方、熊本大大学院の大本照憲教授(同)は流水型でも環境への影響をさらに小さくする工夫が必要とし、ゲート操作によるダムの放流調節を提案する。

これまでの流水型は、あけた穴を流れきれない水が自然にたまる構造だが、「ゲートで放流量を調節すれば、洪水時に土砂を押し流す力を強めることもできる」とする。実際、足羽川ダムは、国の流水型ダムでは初めて、川底付近に設けたゲートにより洪水調節できる設計だ。

穴の位置や形も重要で「穴の位置を低くして、できるだけダム建設前の川の流れに近い状態に近づける。工夫の余地はあるはずだ」と強調する。(太路秀紀)

【参考】(嶋津のまとめ)

坂本町と球磨村で住民の意見を聴く会 ダム建設否定的な意見多数

10月22日は球磨川の治水について熊本県知事が住民の意見を聞く会が、八代市坂本町と球磨村で開かれました。荒瀬ダム(すでに撤去)と瀬戸石ダムによってダムのマイナス面を経験してきた住民から、川辺川ダムについて否定的な意見が相次ぎました。そのニュースと記事を掲載します。

坂本町と球磨村で住民の意見を聴く会 ダム建設否定的な意見多数

(テレビ熊本2020.10.22 19:15) https://www.tku.co.jp/news/20201022%ef%bd%855/

(映像)

球磨川の治水について県が行っている被災地住民から意見を聴く会が22日、八代市坂本町などで開かれ、生活基盤の復旧を求める声のほかダム建設については否定的な意見が相次ぎました。

八代市内から集まった住民35人全員が「いまだにスクールバスが通れず子供たちは八竜小、坂本中にまだ戻れない。国道219号にスクールバスが通れるよう国に強く要望をお願いしたい」「家を建てる所がないと悩んでいる人がいる」「間伐や枝打ちなどがされていない。かなりの倒木が川に流れ込み被害を拡大させた。林業からの見直しも感じている」「ダム造りは絶対反対」「移住して10年。積み上げたものをすべて失った。それでも川が好き。私のイメージの中に川辺川ダムはない。いの一番は瀬戸石ダムの検証だ」など一人ずつ意見を述べました。

一方、球磨村で開かれた会では、神瀬地区の一部住民が蒲島知事に「ダムをめぐる治水議論の前に被災者の住む所や生活再建の議論を優先してほしい」などの要望書を提出しました。7月の豪雨で八代市では坂本町で4人が犠牲となり今も1人の行方が分かっていません。

【熊本豪雨】八代市などで治水の意見聞く会(熊本県)

(熊本県民テレビ(KKT) 2020/10/22(木) 19:32配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/0b8458b825d4db4d5f240cca26ce73e8cdd82545

蒲島知事が7月豪雨で氾濫した球磨川の治水対策の方向性を決めるため開かれている「住民の意見を聞く会」。これまでに人吉市や芦北町などで地域の住民や様々な団体の意見を聞いてきた中22日、大きな被害を受けた八代市坂本町と球磨村で意見を聞く会が開かれた。

地元の住民を中心に30人以上が集まった八代市坂本町の「住民の意見を聞く会」。地区で唯一のスーパーの店主本田進さんの姿もあった。

7月豪雨で甚大な被害を受けた八代市坂本町。4人が犠牲になり、今も1人が行方不明のままとなっている。球磨川沿いの本田さんの店は7月豪雨で球磨川の濁流に襲われ、自宅から裏にある店の2階まで泳いで渡り九死に一生を得た。

かつて八代市坂本町では、球磨川にあった「荒瀬ダム」を撤去した過去がある。

一方、球磨川の治水をめぐり蒲島知事は「川辺川ダムも選択肢のひとつ」と述べ、自らが白紙撤回したダムの再検討に言及している。

生活のすぐそばにダムがあった坂本町の住民からは治水のためのダム建設に対する反対の声が相次いだ。また他の出席者からは高台など安全な避難場所の設置を求める声などが挙がった。

一方、午後からは球磨村の2つの地区で意見を聞く会が開かれた。住民が注目したのは国による川辺川ダムの効果をまとめた調査結果。「川辺川ダムがあった場合人吉市の浸水面積がおよそ6割減らせた」としているが、住民からは「当事者がつくった資料を信用できるのか」という疑問の声が。

また今も復旧作業が続く神瀬の会場では「治水対策を考える前に道路や公民館の復旧など生活基盤を整えてほしい」という意見が相次いだ。

住民たちからの意見を聞いた蒲島知事は、「様々な意見があった。慎重論もあったしダム+αも丁寧に受け止めて判断に生かしたい」と述べた。22日以降も各地を回る予定の蒲島知事。11月半ばまで医療、観光などの各団体や被災した住民から話を聞き、年内の早いうちに治水対策の方向性を示す方針だ。

「ダムに頼らない治水を」 熊本県の意見聴取会、豪雨被災住民から反対意見相次ぐ

(熊本日日新聞2020/10/22 21:03) https://www.47news.jp/localnews/5406581.html

熊本県の蒲島郁夫知事は22日、7月豪雨で氾濫した球磨川の治水対策について、甚大な被害が出た八代市坂本町と球磨村で住民らに意見を聴く会を開いた。このうち、2018年に撤去が完了した県営荒瀬ダムがあった坂本町では、建設計画が再燃している川辺川ダムについて、反対する声が相次いだ。

坂本町の坂本地域福祉センターでは、住民でつくる自治協議会役員や市政協力員ら34人が参加した。同協議会復興推進部会の松嶋一実副部会長は「かつて川辺川ダムの賛否で地域が分断された。今は住民が結束しなければならない大事な時期。ダムに頼らない治水を考えてほしい」と訴えた。

荒瀬ダム撤去運動を主導した本田進さん(86)は「ダムによって川は死ぬ」と主張。上流の瀬戸石ダム(電源開発)についても「今回、堆積した土砂が一気に流れて被害が拡大した」と指摘した。

一方、球磨村では村役場と神瀬地区の集会施設でそれぞれ意見聴取があり、村議や区長ら計22人が参加した。同村一勝地の齋藤寛さん(62)は「ダムありきの議論は拙速だ。県はダムのメリットだけでなく、デメリットの話も聞かせてほしい」と述べた。

住民でつくる「こうのせ再生委員会」の岩崎哲秀さん(46)も「ダム論議の前に、安心して住める場所の確保を急いでほしい」と要望した。宅地の高台移転を求める意見もあった。

終了後、蒲島知事は、21日の定例会見で「ダム建設を望む声が多くなったと感じる」と発言したことに関して、「意見を聞き始めたばかりで、言うべきではなかった。さまざまな意見を丁寧に受け止めたい」と述べた。(益田大也、小山智史)

(写真)球磨川治水や地域の復興に関する意見を述べる坂本町の住民たち=22日、八代市坂本町

被災地「ダム案は拙速」熊本知事の意見聴取会 八代市・球磨村拒否反応も

(西日本新聞2020/10/23 8:00)https://www.nishinippon.co.jp/item/n/657050/

(写真)復旧・復興や治水について意見を述べる被災地の住民=22日午前、熊本県八代市坂本町

7月豪雨で氾濫した熊本県南部の球磨川を巡り、治水策に民意を反映させようと、蒲島郁夫知事は22日、甚大な被害が発生した八代市坂本町と球磨村で住民の意見を聞いた。「一日も早く集落に帰りたい」という被災者の思いの実現に向けて「治水の方向性」の判断を急ぎ、「川辺川ダムも選択肢の一つ」とする蒲島氏に対して、この日の会合では「拙速」との声やダムへの拒否反応も相次いだ。

「代替地があれば早く帰りたい。でも家を建てる場所がない」。坂本町住民自治協議会の蓑田陽一監事は「何とかしてほしい」と訴えた。会合では「生活道路の早期復旧を」「河川を掘削して」などの要望も上がった。

集落再生の前提となるのは治水策。洪水の被害想定ができない状態では、具体的な復興計画を立てられないからだ。そこで、12年前に蒲島氏が「白紙撤回」した川辺川ダム建設の是非論が再燃しており、流域には「必要性は理解できる」との声や推進論もある。

だが、坂本町で商店を経営してきた本田進さん(86)は「ダムができれば地域は崩壊する」と強調。別の発電用ダムが原因で「川が死んだ」との思いがあるという。球磨村でヤマメ養殖場を管理する斎藤寛さん(62)も「川辺川ダムで浸水被害を6割減らせる」とする国の検証結果に「拙速で不十分。デメリットも丁寧に説明を」と指摘した。

同村神瀬地区で住民組織を立ち上げた一人、岩崎哲秀さん(46)は「まず住める場所の確保」を望み、最終目標として「人々が集う村づくり」を提案した。

蒲島氏は会合終了後、報道陣に「川辺川ダムを巡っては、分断の歴史が60年近くあった。(地域が)二分されないような計画、方向性を考えなければいけない」と語った。 (古川努、中村太郎)

九州豪雨 球磨川治水 ダム効果に疑問の声 住民意見聴取で相次ぐ /熊本

(毎日新聞熊本版2020年10月23日) https://mainichi.jp/articles/20201023/ddl/k43/040/318000c

7月の九州豪雨で氾濫した球磨川の治水対策を巡り、熊本県の蒲島郁夫知事が流域住民から意見を聴く会が22日、同県八代市坂本町の市坂本地域福祉センターであり、参加者からは環境悪化などを理由にダム以外の治水対策を求める声が相次いだ。

地元の自治会やPTA関係者ら35人が参加した。豪雨後に議論が再燃している川辺川ダム建設について「ダムがあっても今回の洪水は防げなかったのではないか」と疑問視する声が続出。河道掘削や遊水池整備などを求める声が目立った。

このほか、球磨川中流の瀬戸石ダムが洪水被害を拡大させたとの指摘もあり、「川辺川ダムよりも瀬戸石ダムがなければどうなっていたのかを検証するのが先だ」との意見も出た。【城島勇人】

国や熊本県の豪雨検証「不十分」 被災者が知事に訴え

(朝日新聞2020年10月23日 10時00)分)

球磨川治水「ダム不要」 熊本県の意見聴取会、反対4団体が主張

10月20日、蒲島郁夫・熊本県知事は、川辺川ダム建設に反対する四つの市民団体の意見を聞きました。そのニュースと記事を掲載します。

球磨川治水対策 ダム反対派から批判相次ぐ(熊本県)

(KKT熊本県民テレビ10/20(火) 18:57配信) https://news.yahoo.co.jp/articles/6f5fe32340dabe6ce607744525c708eeae55bdba

(映像)

7月豪雨で氾濫した球磨川の治水対策の方向性を決めるため各地で開かれている「住民から意見を聞く会」で20日、ダム建設に反対する住民団体から批判や疑問の声が相次いだ。

■子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会中島康代表 「川にダムを造ることに非常に大きな危機感を感じている。これが偽りのない被災者の声」

蒲島知事に意見を述べたのは「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」などダム建設に反対する4団体。このうち3団体は国や熊本県、流域の市町村長でつくる検証委員会が「川辺川ダムがあれば浸水被害を6割減らせた」との結果をまとめたことに対し、「科学的根拠がなく被災住民の声を聞いていない」などと質問状を出していた。住民団体からは「ダムによる緊急放流への恐怖」などダム建設に反対する意見が相次いだ。

■美しい球磨川を守る市民の会出水晃代表 「ダムを建設するということは全くの論外だ、絶対認めてはいけない。熊本県の宝である清流球磨川と不知火海を子どもたちに引き継ぐことこそ私たちの世代の大前提であり、責任だ」

さらに別の団体は「ダムありきの検証をする前に水害で犠牲になった人の状況を詳しく知るべき」と訴えた。

■子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会中島康代表 「犠牲者の方々がどこで亡くなられて、いつ亡くなられて、なぜ亡くなられたのか、そのことがほとんどわからないままだ。あの方々を助けるためには一体どういう方法があったのかということが、本当は検証委員会の一番最初にやらなければならない仕事ではないかと私は思っている」

治水対策をめぐり“川辺川ダムも選択肢の1つ”と明言していた蒲島知事は「災害がより大きくなる可能性を常に考えて治水対策を考えないといけないということではないか」と述べ「復旧・復興とともにできるだけ早く治水の考え方を示したい」とした。

終了後、住民団体は次のように語った。

「はっきり言って消化不良。こういう会議は意見のやり取りが必要だと思う。聞く会ではなく相互に話し合いの会議をやるという精神を持ってもらいたい」

「私もたくさんの被災者の声を聞いたが、今からダムを造ってくれなんて声は一度も聞いたことがない」

蒲島知事は引き続き被災者からの声を聞き、年内の早い時期に結論を出すとしている。なお蒲島知事は今から12年前、賛否が分かれ長く議論が続いていた川辺川ダム計画を白紙撤回した。意見を聞く会では「12年前のようなダム問題での住民同士の対立が再び起こると思うとぞっとする」などの意見も出た。

市民団体「ダムは自然環境悪化」 蒲島・熊本知事と面会 球磨川治水検討

(毎日新聞2020/10/20(火) 20:29配信)https://mainichi.jp/articles/20201020/k00/00m/040/291000

熊本県の蒲島郁夫知事(左端)に向かって球磨川の治水対策について意見を述べる市民団体の代表(右端)=熊本市中央区の熊本県庁で2020年10月20日午後3時9分、清水晃平撮影

7月の九州豪雨で氾濫した球磨川の治水対策を検討するため、流域住民から意見を聴取している熊本県の蒲島郁夫知事が20日、川辺川ダム建設に強く反対してきた四つの市民団体と豪雨後初めて面会した。団体側は「ダムは自然環境を悪化させる」などと訴えた。約20回を予定する知事の意見聴取会はこの日で5回を終えたが、ダムへの賛否は分かれている。

「ダムを造っても費用対効果は疑問。熊本県の宝である清流球磨川と不知火(しらぬい)海を子どもたちに引き継ぐことこそ我々の責任だ」。蒲島知事と対面した同県八代市の市民団体「美しい球磨川を守る市民の会」の出水晃代表は語気を強めた。また、国が「川辺川ダムがあれば人吉地区の浸水面積を約6割減らせた」とする推計を示したことについて、熊本市の「子守唄(うた)の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」の中島康代表が「多くの犠牲者が出た原因を十分に検証せず、ダムの効果ばかり強調するのは疑問だ」と批判した。

15日から始まった意見聴取会には、これで計41団体と住民が出席。農協などからダムに賛成する意見が相次ぐ一方、水質への影響を懸念する漁協などからは反対や慎重意見が出ている。

約1万4600人の組合員がいる球磨地域農協の福田勝徳組合長は「被災地を回り、多くの方から『怖い目に遭った』と聞いた。ダムありきで進めてほしい。(治水対策の一つとして検討されてきた)遊水池は、水田の減少もあり、地権者の理解は得られない」と強調。「川辺川ダムは(水没予定地の住民の移転など)既に8割の手続きが終了している」(八代平野北部土地改良区)など、治水対策の迅速性からダムを支持する意見も出た。

一方、球磨川河口に近い八代海で操業する八代漁協(組合員約200人)は「市房ダムなどができる度に海への影響は大きかった。ダムによらない治水を極限まで追求してほしい。ダム建設になれば漁民に更なる影響が出る」と反対。球磨川水系に漁業権を持つ球磨川漁協(組合員約1000人)は「組合員の混乱を避けたい」として賛否を明らかにしていない。

蒲島知事は20日、「多くの方から意見を聞き、人命と財産だけでなく清流を守ることも大事にしながら治水のあり方を示したい」と改めて語った。今後も被災住民たちから直接意見を聞き、11月中に治水方針を判断するとみられる。【城島勇人、清水晃平】

意見聴く県の手法、ダムの影響を問題視 熊本知事へ意見

(朝日新聞2020年10月21日 10時00分)

球磨川治水「ダム不要」 熊本県の意見聴取会、反対4団体が主張

(熊本日日新聞2020/10/21 08:00) https://www.47news.jp/localnews/5398865.html

(写真)川辺川ダム建設に反対する市民団体のメンバーから球磨川治水について意見を聞く蒲島郁夫知事ら=20日、県庁

7月豪雨後の球磨川治水について、熊本県が川辺川ダム建設に反対する四つの市民団体から意見を聴く会が20日、県庁であり、団体の代表ら11人から、国土交通省が示したダムの効果への疑問や、ダムによる環境破壊を危ぶむ声が噴出した。

県が二十数回予定する意見聴取会の一つ。ダム反対派の聴取会は初めてで、県側は、蒲島郁夫知事や田嶋徹、木村敬の両副知事らが出席した。

子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会(熊本市)の中島康代表(80)=熊本市=は「今回は支流の増水が課題。なのに『川辺川ダムがあったら』の検証にばかりエネルギーを使っている」と指摘。国交省が示した人吉地点の最大流量も「ダム効果を強調するために過小評価した数値だ」と述べた。

清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会(人吉市)の木本雅己事務局長(69)=人吉市=は、人吉市の犠牲者20人の多くは「球磨川の越流よりも早い時間に、山田川や万江川など支流沿いの豪雨が市街地へ押し寄せたことで犠牲になった」とする独自の調査結果を提示した。

同会の黒田弘行顧問(86)=人吉市=は「『球磨川は宝』と言った蒲島知事の言葉は正しかった。住民はこんな被害に遭っても、球磨川と共に暮らせる復興を望んでいる」と訴えた。緒方紀郎事務局次長(57)=熊本市=は、流水型(穴あき)ダムでも「洪水時に土砂がたまって長期間、川の水が濁る。川辺川が『死の川』になる」とした。

球磨川中流部で電源開発が運営する瀬戸石ダム(芦北町、球磨村)の撤去を求める会も参加。土森武友事務局長(59)=玉名市=は「瀬戸石ダムが流下の妨げとなり、上流側の被害を拡大した」とする資料を提出し、「ダム建設よりもダム撤去を」と主張した。

美しい球磨川を守る市民の会(八代市)の靎[つる]詳子さん(71)=八代市=は、鹿の食害などで山が荒れていると説明。「山が崩れるなど、川だけでなく山の問題もある」とした。

意見聴取を終え、蒲島知事は「長年ダム問題に携わった方々の知識や意見は説得力がある」と感想を述べ、改めて年内の早い時期に治水の方向性を示すとした。(堀江利雅、太路秀紀)

ダムで浸水6割減「科学的でない」球磨川治水 4団体が知事に意見

(西日本新聞2020/10/21 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/656331/

(写真)蒲島郁夫知事(左)に治水に関する意見を述べる市民団体=20日午後、熊本県庁

7月の豪雨で氾濫した熊本県南部の球磨川流域の治水策に民意を反映させようと、蒲島郁夫知事は20日、ダムによる治水に反対する市民団体「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」など4団体を県庁に招き、1時間半にわたり意見を聞いた。被災地中心に開催している意見聴取会の一環。団体側から11人が出席し、国が示すダムの治水効果への疑念や自然環境悪化の懸念を蒲島氏に直接ぶつけた。

国が今月、県や流域市町村との豪雨検証委員会で示した「川辺川ダムが存在すれば浸水範囲を4割に減らせた」とする検証結果に対し、同会の緒方紀郎事務局次長は「どのように算出されたか不明であり、科学的ではない」と主張。「子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」の中島康代表は「ダムは怖い。これが流域の声」と訴えた。

また、球磨川にある発電用ダムについても「流れを阻害し、被害を広げた」として撤去を求める声が相次いだ。

蒲島氏は聴取会後の記者会見で「参考になった。みんなの意見を聞き、(現在の)民意をはかっていきたい」と述べた。 (古川努)

支流越水後に球磨川も氾濫 人吉浸水の経過熊本県調査で判明

カテゴリー:

7月4日の球磨川豪雨で人吉市中心部が刻一刻と浸水していく経過が熊本県の調査で判明したという記事を掲載します。

始まりは支流山田川からの越水で、その後、球磨川本流からも濁流が市街地へと流れ込みました。

人吉付近の痕跡水位が球磨川の最高水位を大きく上回る様相を呈したのは、このことによるのではないかと推測されます。

支流越水後に球磨川も氾濫 人吉浸水の経過熊本県調査で判明

(西日本新聞2020/10/13 11:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/653696/

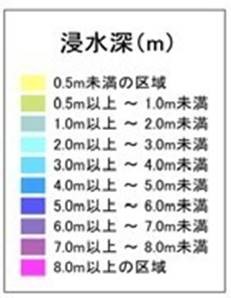

7月4日の豪雨で氾濫した球磨川流域のうち、人吉市中心部が刻一刻と浸水していく経過が熊本県の調査で判明した。始まりは支流山田川からの越水。その後、球磨川本流からも濁流が市街地へと流れ込み、氾濫水位は深い所で約4メートルまで急上昇したという。浸水解消時には、たまった水が川に流れ込む「引き戻し」で激しい流れが発生。新たな水害リスクも浮かび上がった。

県の調査は8、9月に実施。河川カメラや地元住民が撮影した動画や証言を分析した。動画には日時が記録され、水が流れる方向も確認できたという。

調査結果によると、7月4日午前6時10分ごろ、球磨川との合流部に近い「出町橋」付近で山田川からの越水が始まり、同31分には500メートルほど上流の「五十鈴橋」付近でも越水が確認された。県河川課は「球磨川の水位が上がり、はけきれなくなった山田川が先に氾濫していった」とみる。

午前6時57分、球磨川が九日町付近で越水開始。同7時台には、山田川と球磨川の氾濫水が合わさり、市街地を襲った。国宝「青井阿蘇神社」付近では、7時22分から20分間で水位が1メートル以上上昇していたことも確認された。

午前7時45分、山田川東側の鍛冶屋町付近では、あふれた濁流が上流方向に逆流し、同58分には住宅街に濁流が激しく流入した。山田川の水位上昇は同8時前にいったん止まった。この時間帯、球磨川に近い九日町付近では、浸水深は約2メートルに達したところで氾濫水位の上昇が止まった。

山田川の水位がピークに達したのは午前9時半ごろ。鍛冶屋町付近の浸水範囲の拡大が止まる一方、球磨川からの浸水が拡大。球磨川の水位はその20分後にピークを迎え、九日町付近の浸水深は午前10時15分ごろ、最大約4メートルに達した。

水位がピークを越え、浸水が解消に向かっていた午前11時以降にも、水害リスクは高まった。市街地にたまった氾濫水の「引き戻し」でJR人吉駅付近では球磨川の下流方向、市街地では山田川に向かって激しく流れたという。

調査結果は今月6日に開かれた国や県、流域市町村の豪雨検証委員会で報告された。県河川課は「人吉市街地の復旧復興や、今後の防災対策に生かしたい」としている。 (古川努)

午前6時半~7時ごろ(矢印は水の流れる方向)※豪雨検証委員会資料より

午前6時半~7時ごろ(矢印は水の流れる方向)※豪雨検証委員会資料より

午前7時半~50分ごろ(矢印は水の流れる方向)※豪雨検証委員会資料より