水源連の最新ニュース

鬼怒川決壊から5年、コロナ禍の再建「くじけない」 壊滅的な被害の花き生産販売会社

2015年の鬼怒川水害が起きてから、今日(9月10日)で5年になります。

この水害で壊滅的な被害を受けた花き生産販売の高橋敏明さんについての記事を掲載します。

鬼怒川水害については、高橋さんら被災住民が2018年8月、国交省を相手に建物の損害や慰謝料など計約3億3500万円の支払いを求めて、提訴しました。

現在は水戸地裁で審理が行われていて、10月16日に第6回口頭弁論が開かれます。

裁判の内容と経過についてはhttps://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053 をご覧ください。

この裁判への資金カンパを行っていますので、ご協力をお願いします。

高橋敏明さんがこのHPのhttps://www.call4.jp/story/?p=498 で被害の状況と裁判への思いを詳しく語っていますので、そちらも是非、お読みください。

鬼怒川決壊から5年、コロナ禍の再建「くじけない」 壊滅的な被害の花き生産販売会社

(東京新聞2020年9月10日 05時50分)https://www.tokyo-np.co.jp/article/54484

(写真)水害を乗り越え、花きの生産販売を再建した高橋敏明さん=常総市原宿で

(写真)水害を乗り越え、花きの生産販売を再建した高橋敏明さん=常総市原宿で

関東・東北水害で茨城県常総市の鬼怒川の堤防が決壊してから、10日で5年。堤防は再整備され、市民は日常を取り戻したかのように映る。浸水で壊滅的な被害を受けた花き生産販売「フラワーセンター紫峰園」を経営する高橋敏明さん(66)も一歩ずつ、再建を進めてきた。だが今年は、新型コロナウイルスが行く手を阻む。それでも「くじけるわけにはいかない」と前を向く。(林容史)

◆10万鉢ほぼ全滅、被害額は5000万円超

「これが修羅場なのか」

鬼怒川から1キロ弱にある16棟のビニールハウス。当時、避難所から駆け付けた高橋さんは、その光景に絶句し立ち尽くした。

丹精込めて育てたポトスなどの観葉植物が流されたり、倒れて泥をかぶったりしていた。「この道ひと筋45年。一生懸命、愛情を注いできた」という10万鉢がほぼ全滅し、被害額は5000万円を超えた。

利益がたくさん出る商売ではない。新たに借金を抱えて再建しようとは、とても考えられなかった。

だが、全国から来た何百人ものボランティアが泥かき、洗浄、廃棄物の処分を手伝ってくれた。一緒に働いてきた長女の明子さん(41)には「これぐらいであきらめちゃ駄目」と諭され、気持ちを奮い立たせた。

◆「お世話になった人たちに恩返しを」

(写真)鬼怒川(左側、上方が上流)の堤防が決壊し、濁流が流れ込み冠水した住宅地=茨城県常総市で、本社ヘリ「あさづる」から

(写真)鬼怒川(左側、上方が上流)の堤防が決壊し、濁流が流れ込み冠水した住宅地=茨城県常総市で、本社ヘリ「あさづる」から

残った親木から優良な木を選んでは、挿し木でこつこつ繁殖させ、栽培を再開させた。「水害前ほどに回復するのは無理だが、お世話になった人たちに『再興できました』と報告するのが恩返しになる」。従業員たちのことも考え、短期間で販売できる品種を仕入れるなど工夫し、どうにか経営をつないできた。

復旧への光が差し込んでいたところに、新型コロナウイルスの感染拡大が立ちふさがった。外出自粛で、贈り物やイベントなどで需要が増える3~5月の繁忙期を棒に振った。在宅勤務が増え、事務所や店舗からの注文もなくなった。

◆花と緑で社会に潤いと豊かさを

水害に続くコロナ禍に「いつ何が起こるか分からない」と嘆きつつ、「社是は、花と緑で社会に潤いと豊かさを提供すること。それを実現したい」とあきらめるつもりはない。

高橋さんは、全国で毎年のように繰り返される水害に心を痛める。「水害は人災の面もある」と感じているからだ。高橋さんのハウスがある地区は元々堤防がなく、砂丘林が自然の堤防となっていた。だが、掘削に許可を必要とする区域に国が指定せず、豪雨前に民間業者が太陽光発電事業で砂丘林を掘削した結果、「無堤防」状態になり、水があふれ出たとみている。

堤防を管理する国に不備があったとして、高橋さんは周辺住民らと2018年8月、建物の損害や慰謝料など計約3億3500万円の支払いを求めて、水戸地裁下妻支部に提訴した。

「国中の至る所に危険箇所があるのに、対策を怠ったために大災害につながっているケースもある。ダムを建設する前に、優先順位を付けてやるべきことがあるはずだ」と警鐘を鳴らし続ける。

関東・東北水害 2015年9月9日に愛知県に上陸した台風18号により、関東・東北地方を中心に被害が出た豪雨災害。宮城、茨城、栃木3県で災害関連死を含め20人以上が死亡。茨城県常総市内では鬼怒川の堤防が決壊し、市域の約3分の1に当たる約40平方キロメートルが浸水。関連死を含め15人が死亡し、4000人以上が救助され、住宅5163棟が全半壊した。

緊急放流裁判 野村町住民13人新たに提訴(愛媛県)

カテゴリー:

2018年7月の西日本豪雨では愛媛県・肱川で国交省の野村ダム・鹿野川ダムの緊急放流により、ダム下流域は大氾濫し、8人の方が亡くなり、凄まじい被害を受けました。

遺族や被災者らは野村ダムを管理する国と西予市に対し、約2億5641万円の損害賠償を求めて松山地裁に提訴しました。その記事とニュースを掲載します。

野村ダム・鹿野川ダムの緊急放流による氾濫被害についてはすでにダム下流住民と遺族が1月末に提訴し、昨日(9月9日)、その口頭弁論が開かれました。

この二つの裁判は併合される見通しです。

西日本豪雨による西予・野村地域浸水被害

「ダム原因」遺族ら提訴 松山地裁 国・市に損賠請求

(愛媛新聞2020年9月10日(木))https://ehime-np.co.jp/article/news202009100043

(写真)提訴への思いを語る原告の入江須美さん(左)ら=9日午後、県庁

(写真)提訴への思いを語る原告の入江須美さん(左)ら=9日午後、県庁

2018年7月の西日本豪雨による肱川氾濫時、西予市野村地域で浸水被害が拡大して犠牲者が出たのは国の管理する野村ダムの操作や市の避難指示の遅れが原因として、遺族や被災者ら13人が9日、国と市に計約2億5641万円の損害賠償を求め松山地裁に提訴した。

訴状によると、ダム管理者は気象情報を正確に入手して事前放流に努める必要があるが、操作規則に定められた放流しかせず、事前放流が十分でなかったため、一気に緊急放流して5人が亡くなり650戸の浸水被害が出たと指摘。国が1996年、大規模洪水に対応できない操作規則に変更し、大洪水の際の被害軽減を放棄したと訴えている。

市については、ダムの治水効果を過信していたため浸水被害を検討せず、放流・浸水情報を住民に伝えられなかったとしている。

野村ダムを運用する肱川ダム統合管理事務所と西予市はいずれも「訴状が届いておらずコメントは差し控えたい」としている。

【「夫の死 真実明らかに」 地域のため立ち上がる 原告の入江さん】

「なぜ夫は亡くならないといけなかったのか」。西日本豪雨で夫の入江善彦さん=当時(59)=を亡くした西予市野村地域の原告・入江須美さん(53)。野村地域が洪水で破壊された理由を知りたいと願い、調べ続けてきたが、納得できる答えは見つかっていない。この疑問を解明したい一心で、裁判に臨む。

2018年7月7日午前10時ごろ。愛車に乗ったまま氾濫した肱川(宇和川)の水にのみ込まれた善彦さんを須美さんが見つけた。ダム操作に疑問を持ち調べ始めたが「最初は1人で訴えないといけないのかと思っていた」。ただ、全国から多くの人が情報を提供して支えてくれた。20年7月末まで野村地域で提訴を呼び掛け、集まった13人で立ち上がった。うち5人は今も仮設住宅で暮らしている。

提訴後の会見で須美さんは「(野村地域は)悔しい思いを持っている人がほとんど。裁判は勇気がいるのでできない人も多いだろう。町の今後のためにもしっかりと裁判で調べていく」と力を込める。善彦さんへの思いを問われると声が震えた。長い2年間で、いろいろな思い出がよみがえる。真実を明らかにする決意を込め、今朝は自宅の仏前で手を合わせた。「『どうして』との思いは旦那も同じだろう。真実を知りたい」と毅然(きぜん)とした態度で語った。

会見には、肱川沿いの家が2階まで浸水し、野村地域の仮設住宅に住む原告の兵頭善人さん(85)も同席。東京の長女が何年かしたら帰郷すると話しているが、再び豪雨で家が被災するのではと快諾できていない。

野村ダムの操作規則が変わったことで放流量が増えるようになり、自宅の地下部分が浸水しやすくなるとの懸念もある。「最初は立ち退きになると言われていたが、7月には『ならない』と言われた。家を直すにも金がかかるし、どうしたらいいのか」。苦悩は2年余り過ぎた今も続いている。

西日本豪雨集団訴訟 新たに13人が提訴 地裁 /愛媛

(毎日新聞愛媛版2020年9月10日)https://mainichi.jp/articles/20200910/ddl/k38/040/349000c

西日本豪雨(2018年)の際に西予、大洲両市の二つのダムの緊急放流で被害が拡大したとして両市の被災者やその遺族ら11人が、管理する国などを相手取って国家賠償を求めた集団訴訟で9日、新たに13人が松山地裁に提訴した。集団訴訟と併合の見通しで、原告数は計24人になった。

追加提訴したのは西予市・野村町地区の被災者ら。訴状によると、大雨で野村ダム(同市)への流入量が増えるのが予想できたのに十分に事前放流せず、ダムの容量を確保しなかったと主張。その後、ダムが満杯になるのを避けるため一気に放流し、地区内で5人死亡、約650戸浸水という多大な被害を与えたなどとしている。総額2億5000万円の支払いを求めた。

提訴後の記者会見で、原告の一人で、夫(当時59歳)を失った入江須美さん(53)は「なぜこのように町が破壊されなければいけないのか、ずっと疑問。ダム側は人命を救うために何をしていたのか、私たち住民は知りたい」と訴えた。

一方、この日は集団訴訟の口頭弁論が地裁であり、国側は「水害は野村ダムと鹿野川ダムの『異常洪水時防災操作(緊急放流)』によって生じたものではなく因果関係はない」との準備書面を提出し、改めて争う姿勢を示した。【遠藤龍】

緊急放流裁判 野村町住民13人新たに提訴(愛媛県)

(南海放送2020/9/9(水) 17:52配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/4d4cd9dc79ee45f3b77420f2ba51da3f99afb725

西日本豪雨での野村ダムの緊急放流を巡る裁判で、9日新たに野村町の住民13人が、松山地裁に提訴した。

訴えを起こしたのは、西日本豪雨の浸水被害で家族を亡くした西予市野村町の住民3人と住宅が被災した住民10人のあわせて13人。

2018年7月の西日本豪雨では、野村ダムの緊急放流で肱川が氾濫し、下流の野村町では、大規模な浸水被害が発生して住民5人が亡くなった。

訴えによると、遺族らは、野村ダム管理事務所が安全基準のおよそ6倍の水を放流した操作には重大な過失があるとしている。

また、西予市は、住民への放流情報などの周知を怠っていたとして、ダムを管理する国と西予市にあわせておよそ2億5600万円の損害賠償を求めている。

なお、野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流を巡る裁判では、これまでに西予市と大洲市の遺族や被災者合わせて11人が提訴し、審理が行われている。

西日本豪雨の被害はダム操作に問題 西予市の遺族ら13人が新たに提訴【愛媛】

(テレビ愛媛2020/9/9(水) 19:21配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/e5dc8ce30a732f887183e1a4dae8e87cfa6355dd

おととしの西日本豪雨による水害はダムの放流操作に問題があったとして、犠牲者の遺族らが9日、国などに約2億6000万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。

訴えを起こしたのは、西日本豪雨での肱川のはん濫による犠牲者の遺族ら西予市の13人です。

訴えでは「大規模洪水が予想されるにも関わらず十分な事前放流をせず、ダムの緊急放流につながった」などとして、国と西予市に対し約2億6000万円の損害賠償を求めています。

原告・入江須美さん「なぜ人が逃げられなくなるような、津波のような放流をしなければいけなかったのか。私たち住民はこれらのことを知りたい」

また西日本豪雨を巡っては松山地裁で9日、大洲市と西予市の別の遺族ら11人が起こした別の損害賠償訴訟の第一回口頭弁論が開かれ、被告側は「水害はダムの操作で生じたものではない」などとして、全面的に争う姿勢を示しています。

ダムがなくなり川に魚が戻ってきた、米国の例 川を埋め尽くす魚たち、ダム撤去でこれだけ変わった

カテゴリー:

アメリカではダムの撤去により、川に魚が戻ってきたというナショナル ジオグラフィックの記事を掲載します。

うらやましい限りです。

日本では数が減ったとはいえ、いまだに新規のダム建設が続けられていて、ダム撤去は球磨川の荒瀬ダムだけです。

その球磨川では今、川辺川ダム計画の復活が画策されています。

ダムがなくなり川に魚が戻ってきた、米国の例

川を埋め尽くす魚たち、ダム撤去でこれだけ変わった

(ナショナル ジオグラフィック日本版2020.09.06)https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/082900502/

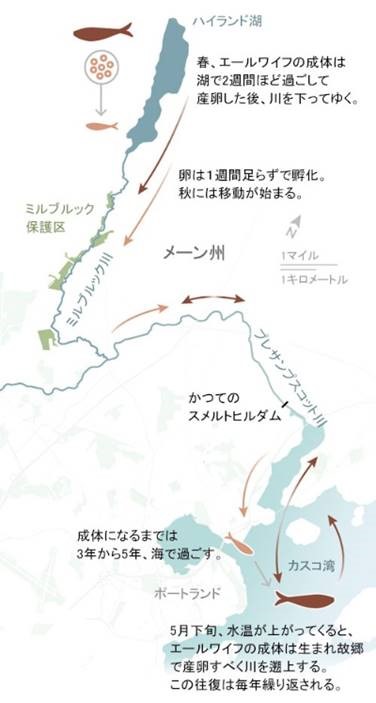

米国メーン州のミルブルック川を遡上するニシン科の魚、エールワイフ。春になると産卵のためにハイランド湖をめざす。(Photograph by Brian Skerry)

米国メーン州のミルブルック川を遡上するニシン科の魚、エールワイフ。春になると産卵のためにハイランド湖をめざす。(Photograph by Brian Skerry)

6月初旬、私はシュノーケルを身に付け、米国メーン州の森を流れるミルブルック川の冷たい水中を漂っていた。銀色の美しい魚たちが私の体にぶつかってくる。ポートランドの市街地から10キロと離れていないこの川では、ニシン科の魚エールワイフがハイランド湖へ遡上する18キロの旅の途中だ。

体長25センチほどのエールワイフは、側面に硬いうろこをもつことから「ソーベリー(のこぎり腹)」とも呼ばれる。彼らは海で4年ほど過ごした後、生まれた場所へと戻る。今、川にある滝の下に集まっているこのエールワイフたちは、ハイランド湖までの残り約5キロメートルを上っていくために、次の雨で川の水量が増すのを待っているところだ。

動画:淵に集まるエールワイフ(STEVE DE NEEF)

ミルブルック川へのエールワイフの遡上は、250年以上の間、ダムによって妨げられていた。2002年にダムが撤去されて以来、遡上するエールワイフは年7万匹まで増加した。(Photograph by Brian Skerry)

ミルブルック川へのエールワイフの遡上は、250年以上の間、ダムによって妨げられていた。2002年にダムが撤去されて以来、遡上するエールワイフは年7万匹まで増加した。(Photograph by Brian Skerry)

彼らが泳ぎ回る姿に、私は魅了された。まるで自然の豊かさと容赦のなさを象徴しているかのようだ。

とは言うものの、ミルブルック川や、ミルブルック川が合流するプレサンプスコット川には250年以上もの間、エールワイフはいなかった。

彼らが戻ってきたきっかけは、2002年にダムが撤去されたことだった。これはつまり、メーン州沿岸の大きな水圏生態系において、障壁が1つ取り除かれることを意味していた。

エールワイフが戻ってきたのを機に、地元の非営利保護団体「プレサンプスコット・リージョナル・ランド・トラスト」は、ハイランド湖からプレサンプスコット川に合流するまで約10キロにわたるミルブルック川流域を保護することにした。5年ほど前には川沿いの自然歩道がオープンし、毎年5月中旬から数週間、主にポートランド近郊の州民たちがエールワイフを見にやって来るようになった。

(CHRISTINA SHINTANI, DIANA MARQUES AND SOREN WALLJASPER, NG STAFF SOURCES: MAINE OSM; NOAA; IUCN; PRESUMPSCOT REGIONAL LAND TRUST)

(CHRISTINA SHINTANI, DIANA MARQUES AND SOREN WALLJASPER, NG STAFF SOURCES: MAINE OSM; NOAA; IUCN; PRESUMPSCOT REGIONAL LAND TRUST)

「戻ってきたエールワイフの様子を見ていると、とても幸せです」。ミルブルック川の淵に立ってそう話すのは、ザック・ホワイトナー氏だ。ポートランド市を拠点とするメーン湾研究所で、エールワイフの生活史を10年以上調査してきた生物学者である。

「先行きに希望を見出しづらい気候変動の問題や、乱獲や水温上昇によりメーン州でタラなどの漁業が低迷しているという課題はあるにしても、これだけポートランドに近い場所で生態系が回復しているのを目の当たりにするのはうれしいことです」

ホワイトナー氏によると、メーン州では60〜100回のエールワイフの遡上が確認されており、ダムが撤去されるにつれその数は増えているという。エールワイフのほかにもサケやシャッド、チョウザメ、ウナギなどが戻ってきている。ホワイトナー氏はほかの数字も挙げた。エドワーズダムの撤去によって推定500万匹のエールワイフが、2012年のグレートワークスダム撤去および翌年のヴィージーダム撤去によって200万~300万匹が遡上するようになったという。

ホワイトナー氏はエールワイフに格別な思い入れがある。近縁種であるタイセイヨウニシンは海で一生を過ごすが、淡水で生まれ海で成熟するエールワイフは陸の生態系を移動していく。「州内で1500万匹が川や池へ入ってきて、多くのエネルギーと栄養素を淡水系に持ち込みます」ホワイトナー氏はそう説明する。「実際、あらゆる生物がエールワイフを餌とするのです」

淡水においても海水においても、エールワイフを食べる生物はたくさんいる。アザラシ、クジラ、ワシ、ミサゴ、サギ、ミンク、スカンク、アライグマ、カワウソ、アメリカグマ、そして他の魚たち。さらには、食べ残しにありつく昆虫やザリガニ、微生物などもいる。

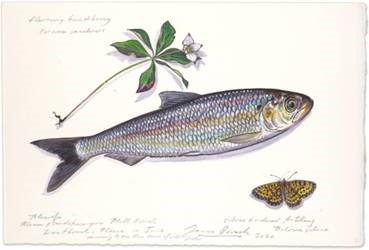

エールワイフとゴゼンタチバナ、ナカギンコヒョウモン。メーン州ミルブルックにて。 (ART BY JAMES PROSEK)

エールワイフとゴゼンタチバナ、ナカギンコヒョウモン。メーン州ミルブルックにて。 (ART BY JAMES PROSEK)

メーン州カスコ湾にある小さな島でロブスターを釣って育ったホワイトナー氏は、エールワイフは人間にとっても貴重な資源なのだと言う。エールワイフは、春にロブスターやオヒョウを釣るための新鮮な餌となるのだ。エールワイフが戻ってくるまでは、多くの釣り人が冷凍のタイセイヨウニシンを釣り餌にしていた。また、メーン州にはエールワイフを燻製にする伝統があるという。「他のどんな魚よりも塩辛くて骨と脂だらけですけれど」

春になると、釣り餌を求めて人々はエールワイフをとる。とっていい数は厳しく管理されていて、「河川ごとに管理目標や基準が決まっています」とホワイトナー氏は言う。ストライプドバスを釣るのが好きだという同氏は、ミルブルック川を遡上中のエールワイフを上限である25匹とることもあるという。

ダム撤去を加速させたサケの危機

川を蘇らせるため、水力発電ダムを撤去するという動きに米国で先鞭をつけたのはメーン州だった。1999年、ケネベック郡のエドワーズダムの撤去が最初の例だ。翌年、メーン湾のタイセイヨウサケが絶滅危惧種法のリストに載ったことをきっかけに、ダム撤去の動きが加速した。この頃、州内で遡上するサケは1000匹に満たないと考えられていた。エールワイフなど、サケに比べると知名度が低い魚も、サケ保全の恩恵を受けることとなった。

エールワイフは、ミンクやアライグマなど多くの動物の胃を満たすだけでなく、私たちの心をも満たす。数週間におよぶ春の遡上シーズン中、ポートランド市近郊からエールワイフを見ようと多くの人がミルブルック川にやってくる。(Photograph by Brian Skerry)

エールワイフは、ミンクやアライグマなど多くの動物の胃を満たすだけでなく、私たちの心をも満たす。数週間におよぶ春の遡上シーズン中、ポートランド市近郊からエールワイフを見ようと多くの人がミルブルック川にやってくる。(Photograph by Brian Skerry)

ダムの撤去には多くの費用と労働力が必要だ。エドワーズダムの場合は700万ドル以上かかっている。しかし、見返りはすぐにやって来る。陸と海における生命の自然な流れが取り戻されるからだ。

1730年代、ファルマスという町の製材所の動力を得るために、プレサンプスコット川に河口近くに堰堤が建設された。これによって、エールワイフがハイランド湖に遡上することはできなくなった。1898年、堰堤はさらに強化されて水力発電所となり、スメルトヒルダムと呼ばれるようになった。およそ100年後の1996年、洪水による大きな被害があったことを機に、撤去の決定が下された。(参考記事:「川に巨大な氷の円盤が出現、どうやってできた?」)

一方で、生物学者たちはハイランド湖にエールワイフを放流していた。ダムがなくなれば、彼らは海へと出て行って、やがて戻って産卵するのではないかと期待したからだ。そしてその通りのことが起こった。川は蘇り、海から戻るエールワイフは年を追うごとに増えていった。今日、プレサンプスコット川、ミルブルック川、ハイランド湖と春に遡上してくるエールワイフは、およそ7万匹にのぼるとホワイトナー氏は言う。

エールワイフは、生物たちの栄養分になると同時に、私たちにとっては精神的な栄養になっている。今年、ミルブルックで自然が見せた回復力は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックのさなかで、より一層胸に響くものに思えた。人々は鳥の鳴き声を聞きながら、緑が生い茂る川沿いを歩き、上流を目指して水かさが増すのを待つエールワイフの姿に感嘆する。子どもたちの顔は驚きに満ちていた。

ミルブルックにおける今期のエールワイフの増加は、喜ばしい半面、心配になる点もあると、プレサンプスコット・リージョナル・ランド・トラストのディレクターであるレイチェル・カラン・アプス氏は言う。川岸に集まる人が増えると、魚たちにストレスがかかりかねないというのだ。

「遡上が再び起こるようになったのは、多くの人々が気にかけ努力してきたからです」と同氏は言う。「これからも魚たちを圧倒することなく、見守っていかなければなりません」

淡水の環境には、1万種を超す魚が生息しているが、現在、その多くが絶滅の危機に瀕している。人々に淡水の生き物たちに目を向けてもらおうと、写真家が奮闘した。(写真=DAVID HERASIMTSCHUK)

淡水の環境には、1万種を超す魚が生息しているが、現在、その多くが絶滅の危機に瀕している。人々に淡水の生き物たちに目を向けてもらおうと、写真家が奮闘した。(写真=DAVID HERASIMTSCHUK)

文=James Prosek/写真=Brian Skerry/訳=桜木敬子

ものづくり拠点・豊田を水害から守れ 矢作川改修

カテゴリー:

愛知県の矢作川で川幅が急に狭くなり、「鵜の首」と呼ばれている箇所について川底を掘って深くしたり、川幅を広げたりする工事が今年度から始まるという記事を掲載します。

治水対策の基本の一つは、流下能力が特に低い箇所について川底を掘ったり、川幅を広げたり、堤防を高くしたりすることですが、その基本的なことがなかなか実施されません。

この矢作川の「鵜の首」の場合も2000年9月の東海豪雨の際にその上流で氾濫があったのですから、もっと早く工事にかかるべきです。

国土交通省の河川工事の優先順位はどうなっているのでしょうか。

愛知)ものづくり拠点・豊田を水害から守れ 矢作川改修

(朝日新聞愛知版 2020年8月15日 11時00分)

川辺川ダム議論再燃に不快感 元本体建設予定地の熊本・相良村長「まずは現実的対策を」

川辺川ダム計画のダム本体の建設予定地だった熊本県相良村の吉松啓一村長のインタビュー記事を掲載します。

「ダムがあれば効果があった、なかったという議論の前に、まず現実的なことをしてほしい。堤防のかさ上げや住宅のかさ上げ、遊水池の整備もしていないのにその先の議論はできない」という村長の話はその通りだと思います。

堤防のかさ上げや住宅のかさ上げ、河床の掘削など、行うべき治水対策をきちんと実施してこなかったから、7月の豪雨で氾濫被害が大きく拡大したのだと思います。

川辺川ダム議論再燃に不快感 元本体建設予定地の熊本・相良村長「まずは現実的対策を」

毎日新聞2020年9月3日 20時21分) https://mainichi.jp/articles/20200903/k00/00m/040/200000c

(写真)「ダム議論の前にできることをやって」と訴える熊本県相良村の吉松啓一村長=熊本県相良村の村役場で2020年9月2日午前10時56分、平川昌範撮影

(写真)「ダム議論の前にできることをやって」と訴える熊本県相良村の吉松啓一村長=熊本県相良村の村役場で2020年9月2日午前10時56分、平川昌範撮影

九州豪雨で氾濫した球磨川の治水対策について、支流の川辺川ダム計画でダム本体の建設予定地だった熊本県相良村の吉松啓一村長(66)が2日、毎日新聞のインタビューに応じた。蒲島郁夫知事が2008年に計画の「白紙撤回」を表明した背景には、相良村の当時の徳田正臣村長らが建設に反対していたことがあった。20年3月に就任した吉松村長は、村が要望してきた堤防のかさ上げなどの対策が進まないままダム議論が再燃していることに不快感を示し、「まずは現実的対策を」と訴えた。【聞き手・平川昌範】

――村の被害状況は。

◆川辺川と球磨川本流との合流地点周辺で、特に大きな被害が出た。球磨川の水位が高くなり、川辺川の水が流れていかずにあふれる「バックウオーター」が起きたと見ている。堤防を越流し、水田や家屋、小学校も水につかった。多くのボランティアに来てもらい、非常に助かった。

――復旧について課題は。

◆(村の要望で実施されてきた)河川の掘削はだいぶ効果があったが、(県に)希望しても、できるのは一部だ。堤防のかさ上げは実施されていない。(地区を堤防で囲む)輪中堤(わじゅうてい)も議論されたが実現していない。下流では(川幅を広げる)引き堤や住居のかさ上げが進められているが、相良村では実施されておらず、遊水池もできていない。

――今回の災害を受け、蒲島知事が「川辺川ダムも選択肢の一つ」と発言した。

◆ダムがあれば効果があった、なかったという議論の前に、まず現実的なことをしてほしい。堤防のかさ上げや住宅のかさ上げ、遊水池の整備もしていないのにその先の議論はできない。今回の災害後も住民からは「堤防を上げていてくれれば」「河川掘削をしてくれていれば」といった声が寄せられている。川辺川の管理をしているのは国や県だ。(国と県、球磨川流域の12市町村による豪雨被害の)検証委員会では、こういった部分を検証してもらいたい。

――相良村は徳田前村長が08年に川辺川ダム反対を表明し、12市町村でつくる「川辺川ダム建設促進協議会」から一時脱退したが、今回の豪雨災害後に復帰した。促進協は8月、「県や国は川辺川ダム建設を含む抜本的な治水対策を講ずるべきだ」と決議した。

◆それは(12市町村)共同(での決議)だから。全体でどうだろうかという発案だ。住民から「促進協に入ってほしい」と言われ、状況を説明しなければいけない(ので復帰した)。やはりダム計画に(直接)関係のある自治体は慎重だ。

――過去2代の村長はダム計画に反対した。

◆それは個人(的な考え方から)でしょう。相良村は1963、64、65年に水害があり、「これじゃあだめだ」ということで、ダム推進を議会も議決し、村長も(建設の)要望書を出した。それがずっと続いている。蒲島知事や前村長が反対したのは政治的なものもあったんだろう。

――ダム計画では、隣の五木村だけでなく相良村でも60戸が移転を余儀なくされた。

◆移転して良かったのか、そのままが良かったのか、それぞれの考えがある。ダム計画が発表されてから約50年。長い。世代も、(生活)様式も、自然も変わっている。昔のものをどうこうではなくて、新しい起点で(今の)村民の意見を聞きながら村政を進めたい。

(ダム計画への賛否が)はっきりしている人もいるだろうが、それ以外の人が大半だ。だから(国や県には)村民が望むことをしてもらいたい。それをせずに、その先の(ダム建設の)ことを言えば、村民は違和感を感じる。(ダムで)翻弄(ほんろう)するよりも、現実にできる対策を急いでもらいたい。急がないと国や県への信用はもうなくなってしまう。

――復旧への国の支援はどうか。

◆足りていない。村では橋が流失し、農地(の被害)も大変だ。大きな水路が3カ所崩壊した。ただ、人的被害が出なかった。住民が協力して避難したのが私たちの誇りだ。浸水した高齢者施設も非番の人が対応し、利用者たちは体育館に避難した。村の職員たちが農業も復興に向けて進めている。早く住民が安定した生活ができるように頑張りたい。