水源連の最新ニュース

川辺川ダム「今の民意、測るべきだ」 県の復旧・復興有識者会議

昨日(8月30日)、7月の豪雨災害からの復旧・復興のベースとなる考え方や方向性を議論する「くまもと復旧・復興有識者会議が熊本県庁で開かれました。

そこで、川辺川ダムについていくつかの意見がでました。

その記事を掲載します。

熊本県のHPに有識者会議と会議後取材の動画、有識者会議の資料が掲載されています。

【8月30日】令和2年7月豪雨に係る「くまもと復旧・復興有識者会議」https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_35658.html

川辺川ダム「今の民意、測るべきだ」 県の復旧・復興有識者会議

(熊本日日新聞2020年8月31日 09:31 )https://kumanichi.com/feature/kawabegawa/1585447/

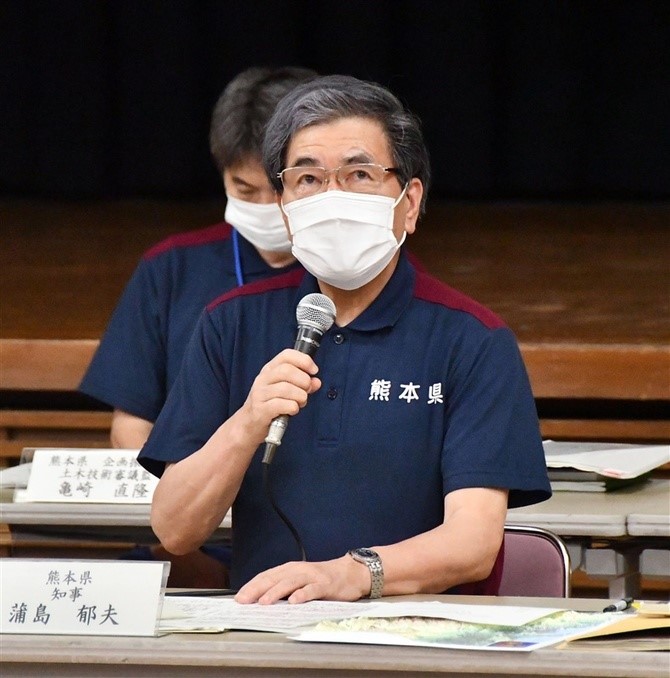

( 写真)「くまもと復旧・復興有識者会議」の終了後に会見する蒲島郁夫知事(左)と五百旗頭真座長=30日、県庁

写真)「くまもと復旧・復興有識者会議」の終了後に会見する蒲島郁夫知事(左)と五百旗頭真座長=30日、県庁

30日に県庁で開かれた県の「くまもと復旧・復興有識者会議」では、豪雨災害後に国と県が設けた委員会で検証が進む川辺川ダムについても「建設の是非を判断する場合は、今の流域住民の民意をしっかり測るべきだ」などの意見が出た。

川辺川ダム建設の是非を判断するため、蒲島郁夫知事が2008年に設置した有識者会議の座長を務めた金本良嗣・電力広域的運営推進機関理事長は「ダムの治水効果は大きいが、反対している人が挙げる環境面などの危惧にも理由がある。プラスマイナスを踏まえて判断してほしいという(有識者会議の)結論だった」と当時を振り返った。

その上で「ダムを造っても水害は起きるかもしれない。将来の不確実性を認識した上で関係者間の合意を作っていくべきだ」と指摘した。

東京大大学院の谷口将紀教授(政治学)は、蒲島知事が「流域住民の民意はダムによらない治水を追求することにある」として建設計画を白紙撤回した経緯に言及。「今回も、今の流域住民の価値観がどこにあるかという視点で判断すればいいのではないか。できれば住民投票や討論型世論調査などを行うべきだ」と提案した。

蒲島知事は終了後の記者会見で「民意の捉え方はさまざまある。会議で出された考え方も考慮しながら総合的に決めていく」と述べた。(内田裕之)

「くまもと復旧・復興有識者会議」蒲島知事、民意把握の道筋示さず

(西日本新聞2020/8/31 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/640252/

(写真)豪雨災害からの復旧・復興について話し合った有識者会議

(写真)豪雨災害からの復旧・復興について話し合った有識者会議

熊本県は30日、7月の豪雨災害からの復旧・復興のベースとなる考え方や方向性を議論する「くまもと復旧・復興有識者会議」(座長・五百旗頭(いおきべ)真兵庫県立大理事長)を開いた。建設が中止された川辺川ダムの是非論が再燃する中、蒲島郁夫知事は、政策決定に必要な「科学的根拠」は国や県、流域12市町村で構成する豪雨検証委員会で示されるとの考えを示す一方、合意形成の道筋については明言を避けた。

有識者会議では、テレビ会議方式を含め委員7人が参加。災害の様相の分析や治水へのアドバイス、政策決定の考え方について意見を述べた。川辺川ダムの是非に関する具体論はなかった。県が11月をめどに策定する「復旧・復興プラン」に反映させる。

議論のベースとして金本良嗣・電力広域的運営推進機関理事長は「ダムがあれば水害はまったく起こらないかというと、そうとは限らない。不確実性を踏まえて」と強調。谷口将紀・東京大大学院法学政治学研究科教授は「人吉球磨地域は非常に良く(水害に)備えておられたが、この備え以上のプラスアルファを議論すべきだ」と訴えた。

被災地を視察した上で、河田恵昭・関西大社会安全研究センター長は「人吉市街地は盆地の傾斜地。(越流した水が)川のように流れた。通常の浸水とは違う」と指摘。古城佳子・青山学院大教授は「2階以上の高さの逃げる場所が現地にない。人命を考えると議論する必要がある」と問題提起した。

坂東眞理子・昭和女子大総長は「民意はSDGs(持続可能な開発目標)に向かっている。この地球を持続できるような環境にするための『グリーン・ニューディール』を球磨川流域から発信していただきたい」と提案。蒲島氏は「きょうの議論で方向性が明確になった」と述べた。

一方、今後の政策決定の過程について蒲島氏は「政治は、民意に誠実に沿って忠実にやる部分と、民意を超えるリーダーシップが必要。民意を超えるリーダーシップを発揮するには科学的根拠が必要」と発言。科学的根拠については「今の検証委員会がこれに一番近い」と述べた。

だが「民意」の捉え方について問われると「各市町村長の意見が民意を代表しているという考え方もある」「民意の変化をしっかり捉えるには時系列で見なければならない」と二つの「考え方」を示した上で「(ダム建設の白紙撤回を表明した)2008年の民意と、今(の民意)は絶対違うと思う。さまざまなことを考えて決めていきたい」と述べるにとどめた。 (古川努)

九州豪雨 豪雨復旧・復興有識者会議、川辺川ダムにも言及 /熊本

(毎日新聞熊本版2020年8月31日) https://mainichi.jp/articles/20200831/ddl/k43/040/303000c

「くまもと復旧・復興有識者会議」が30日、熊本県庁で開かれ、九州豪雨からの復興方針などについて意見交換した。

アジア調査会長の五百旗頭(いおきべ)真座長ら有識者計7人が参加。同会議は2016年の熊本地震を契機に、復興の考え方や中長期的な方針を議論する場として始まったが、今回は7月の豪雨災害で甚大な被害を受けた球磨川流域の復興推進のために開催された。

会議では、08年に蒲島郁夫知事が計画を白紙撤回した川辺川ダムについても言及があり、谷口将紀(まさき)・東大大学院教授は「治水方針が定まらなければ町づくりの方針が立てられない」と指摘。その上で「08年に民意を受けて撤回を表明したのと同様に、20年の民意に従ったらいい」などと提言した。【清水晃平】

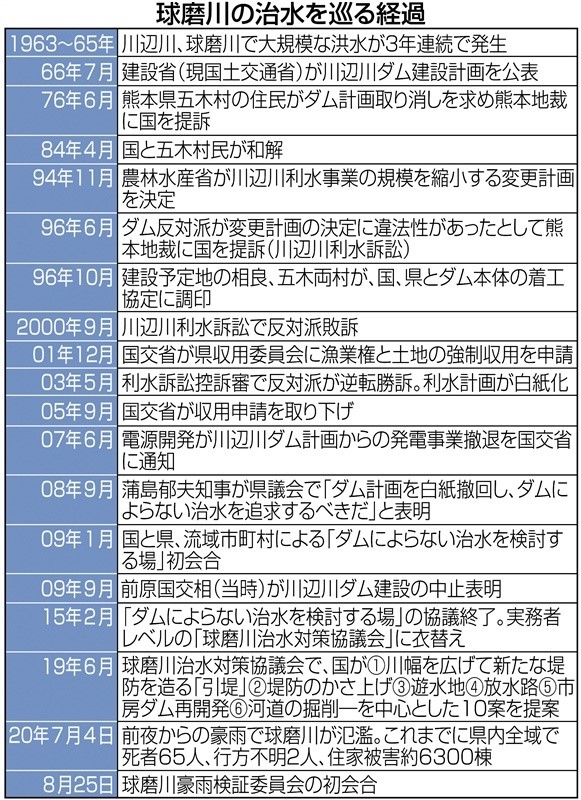

川辺川ダムあれば「水量4割減」 7月豪雨で国交省試算

昨日(8月25日)、球磨川豪雨検証委員会(国土交通省、熊本県、流域12市町村で構成)が開かれました。

その記事とニュースを掲載します。

国交省は川辺川ダムがなかったから、今回の大氾濫になったのだというストーリィのもとに昨日の委員会で報告しました。

国交省の資料は八代国道河川事務所のHPに掲載されています。

開催資料 http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/index/index.html

第1回 令和2年 8月25日開催

【 議事次第、出席者名簿、座席表、規約(案)、説明資料(1/3)、説明資料(2/3)、説明資料(3/3) 】

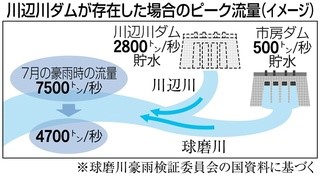

国交省の計算では人吉地点で7500㎥/秒の洪水が流れたことになっています。確かに未曽有の洪水であったけれども、これだけ大流量の洪水が本当に流れたのか、私(嶋津)は基本的な疑問を持っており、これから検討していきたいと思います。

国交省が言うような流量が流れたならば、ダムの緊急放流の危険性が残るものの、球磨川の治水対策として川辺川ダム計画が再登場してくることは必至です。

国交省は川辺川ダム計画を復活させる絶好のチャンスと見て、今動いています。国交省は年内にも川辺川ダムを含む治水対策案を示すと思われます。

国交省「ダムがあれば球磨川の流量4割減らせた」 知事が08年に計画白紙

(毎日新聞2020年8月25日 20時53分) https://mainichi.jp/articles/20200825/k00/00m/040/253000c

(写真)球磨川の氾濫で甚大な被害を受けた集落=熊本県球磨村で2020年7月7日、幾島健太郎撮影

(写真)球磨川の氾濫で甚大な被害を受けた集落=熊本県球磨村で2020年7月7日、幾島健太郎撮影

7月の九州豪雨で大規模な浸水被害をもたらした球磨川の氾濫について検証し、将来の治水対策のあり方などを考える熊本県と国土交通省の委員会の初会合が25日、熊本市であった。国交省側は、蒲島郁夫知事が計画を白紙撤回した川辺川ダムが建設されていた場合、同県人吉市での球磨川のピーク時の流量を約4割減らすことができたとする推計を示した。

人吉市は川辺川との合流点より下流の球磨川沿いに位置しており、球磨川の氾濫で市街地で大規模な浸水被害が起きた。国交省が2007年に示した河川整備基本方針では人吉市中心部の球磨川で流せる水量は毎秒4000トンだが、河川水位などを基に試算した今回の豪雨のピーク流量は毎秒7500トン。川辺川ダムを建設していた場合は「毎秒4700トン程度まで減らすことができた」とした。今後は被害がどの程度軽減できたかなども検証する。

委員会には流域12市町村の首長らも出席し、同県芦北町の竹崎一成町長は「川辺川ダムも治水の選択肢の一つとして総合的に考えていく必要がある」と指摘した。12市町村でつくる「川辺川ダム建設促進協議会」は今回の豪雨を受け「川辺川ダム建設を含む抜本的な治水対策を講じるべきだ」と決議している。

川辺川ダムを巡っては、「民意」などを理由に蒲島知事が08年、計画の白紙撤回を表明。旧民主党政権が09年に中止を決め、県などは「ダムによらない治水」を進めてきた。終了後、蒲島知事は年内に検証結果を出す意向を示し「流域市町村長の思いは真摯(しんし)に受け止めたい」と語った。【城島勇人】

川辺川ダムあれば「水量4割減」 7月豪雨で国交省試算

(朝日新聞2020年8月25日 22時15分)

球磨川に許容流量の2倍 国推計 「ダムあれば抑制も」熊本豪雨検証委

(西日本新聞 2020/8/26 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/638759/

(写真)豪雨で球磨川が氾濫し、多くの民家などが被害を受けた熊本県人吉市=7月4日撮影、西日本新聞社ヘリから

(写真)豪雨で球磨川が氾濫し、多くの民家などが被害を受けた熊本県人吉市=7月4日撮影、西日本新聞社ヘリから

熊本県南部の豪雨災害で、国土交通省九州地方整備局は25日、県や流域12市町村と開催した検証委員会の初会合で、大規模な浸水被害が発生した同県人吉市付近の球磨川のピーク流量が、河道の流下能力(毎秒3600トン程度)の2倍を超える「毎秒7500トン程度」(速報値)と推定する検証結果を公表した。建設が中止された「川辺川ダム」が存在した場合、ピーク流量は流下能力の1・3倍程度に抑えられ、洪水被害を軽減できた可能性があったとしている。

ダム建設は2009年に中止されたが、計画自体は廃止されていない。県や流域自治体は「ダムによらない治水」を11年にわたり模索してきたが、熊本県内で死者65人、行方不明者2人を出した未曽有の豪雨災害に直面し、ダムの是非を巡る議論が再燃しそうだ。

出席した流域の市町村長からは、復旧計画を進めるため検証の早期終了を求める声が相次いだ。蒲島郁夫知事は会合の終了後、「決まらないと道路や橋の高さも決められない。川辺川ダムも選択の範囲。(検証の結論は)年内をめどとしたい」と発言した。

検証では、被災地の痕跡調査などで堤防からあふれた水量を割り出し、河道を流れた分と合わせてピーク時にどのくらいの流量があったかを推計した。

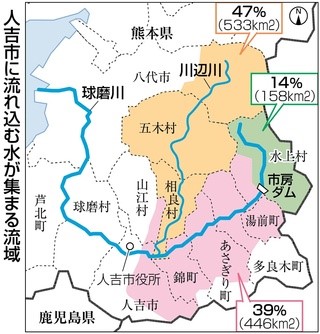

川辺川は球磨川最大の支流で、同市に流れ込む水量の47%を占める。検証では、53%を占める球磨川本流にある県営市房ダムが毎秒500トンを洪水調節でため込み、最大流量は同7500トンになったと推定。仮に川辺川ダムが存在すれば同2800トンを貯水し、ピーク流量は同4700トンに抑えられたとした。

ただし、九地整によると、人吉市付近の流下能力は現状で同3600トン。川辺川ダムがあったと仮定しても、ピーク流量は流下能力を上回るという。このため、河道掘削や堤防強化といったダム以外の治水策を組み合わせる必要性も示唆している。 (古川努)

豪雨「脱ダム」揺らす 建設の議論再燃 「川辺川」中止当時の想定超え

(西日本新聞2020/8/26 6:00)https://www.nishinippon.co.jp/item/n/638748/

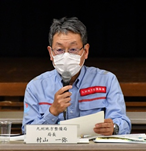

(写真)球磨川豪雨検証委員会で話す熊本県の蒲島郁夫知事=25日午後、

(写真)球磨川豪雨検証委員会で話す熊本県の蒲島郁夫知事=25日午後、 県庁(写真)九州地方整備局の村山一弥局長=25日午後、熊本県庁

県庁(写真)九州地方整備局の村山一弥局長=25日午後、熊本県庁

球磨川の流量許容の2倍

熊本県南部の豪雨を契機に、氾濫した球磨川の治水を巡る議論が活発化している。焦点は、2009年に建設が中止された「川辺川ダム」。線状降水帯がもたらした洪水はダム推進、反対の双方が当時主張していた想定を超え、治水策の「土台」が揺らぐ。いかにして流域住民の生命と財産を守るのか-。行政と流域は、大きな課題を突き付けられた。

「川辺川ダムがあれば被害は軽減された」-。25日、国土交通省九州地方整備局と県、流域12市町村長らが集まった「球磨川豪雨検証委員会」の初会合で、九地整が示した検証結果の趣旨だ。

九地整はこれまで「80年に1度」の洪水に対応できる基準として、人吉市付近の球磨川のピーク流量を毎秒7千トンに設定。これを川辺川ダムや既存の県営市房ダムで貯水し、流量を同4千トンに抑える方針を基本として議論してきた。

だが、想定を超える豪雨で、この「土台」は崩れた。検証結果では、現状で毎秒3600トンしか安全に流せない地点の流量が、ピーク時には同7500トンに達したと推定。1秒間に3900トンもの水が、川からあふれたことになる。

従来の基本方針では対応できなくなったことで注目を集めているのが、11年前に「幻」で終わったはずの川辺川ダム。ダムは国が1966年に計画を発表したが、地元で根強い反対運動が続き、2008年に初当選した蒲島郁夫知事が反対を表明。09年に当時の民主党政権が中止を表明した。その後、国や県、流域自治体は「ダムによらない治水」の協議を続けてきたが、まとまらないうちに、7月の豪雨災害に見舞われた。

ムードは一変した。流域12市町村でつくる「川辺川ダム建設促進協議会」の会長でもある森本完一錦町長は、検証委で「ダム建設を含む抜本的な対策を」と声を上げた。芦北町の竹崎一成町長は「総合的な治水対策から川辺川ダムは排除できない」と踏み込んだ。

検証に「スピード感」を求める声も相次ぐ。被災した道路や橋、宅地のかさ上げの高さも決められないからだ。人吉市の松岡隼人市長は「街の今後の在り方も治水対策と同時に考える必要がある」。球磨村の松谷浩一村長は「検証委がスピード感を持たないと村の復興も遅れる」と訴えた。

■ ■

ダム反対派の動きも急だ。23日に熊本市内で集会を開き、登壇者は「ダムは想定以上の雨で満水となり緊急放流する。ダムは対策から除外されるべきだ」とけん制した。主催者の一つ「子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」の中島康代表(80)は、国の検証結果に対して「雨の降り方や支流の状況を無視した結果だ」と異論を唱える。

検証委の初会合後、蒲島氏は報道陣に「川辺川ダムは選択の範囲」と明言。結論の時期を問われると「年内」と期限を切った。12年前、「脱ダム」を決断した知事の胸中も、揺れている。 (古川努、綾部庸介)

「スピード感持ち結論を」流域首長「復興見通せぬ」 球磨川豪雨検証委

(西日本新聞2020/8/26 6:00)

治水対策が固まらなければ、地域の復興は見通せない-。25日に熊本県庁で開かれた球磨川豪雨検証委員会の初会合では、流域の市町村長が「被災した住民が不安を感じている」「スピード感を持って検証結果を出してほしい」などと述べ、早急な結論を求めた。

「委員会の終了時期は。決めなければ過去の轍(てつ)を踏むことになる」

議事開始の直前、竹崎一成芦北町長が手を挙げ、2009年から続く「ダムによらない治水対策」の結論が出ていないことを念頭に発言。森本完一錦町長も「今回の被害を考えると、(結論まで)長くても半年と理解していいか」と食い下がった。一部の首長は冒頭から強い姿勢で臨んだ。

「川辺川ダムがあった場合に人吉市地点のピーク流量を4割減らせる」という国の想定に対する反応はさまざまだ。

森本氏と竹崎氏は「ダムがあれば完全に防げたということではないのか」「ダム問題の議論抜きに検証は進まない」と意見。20人が亡くなった人吉市の松岡隼人市長は「浸水地域に住んでいいのか、住民は不安に思っている」と詳細な説明を求めた。

一方、ダム計画で水没予定地となっている五木村の木下丈二村長は会議終了後、取材に「住民の間でもさまざまな意見がある。検証結果を基に要望を聞いていきたい」。建設予定地である相良村の吉松啓一村長も「とりあえず話を聞きに来ただけ。まずは堤防のかさ上げなど住民の要望に応えていきたい」と述べるにとどめた。

この日、次回会合の日程は示されなかった。25人が犠牲になった球磨村の松谷浩一村長は「川辺川ダムの効果は正直驚いた。村の復興計画を早くまとめたいが、検証結果が出ないことには難しい」と焦りの色を浮かべた。 (綾部庸介)

人吉市でピーク流量毎秒8000トン 国交省推計 川辺川ダムあれば4700トン

(熊本日日新聞2020/08/26 08:00)https://www.47news.jp/localnews/5179911.html

(写真) 国や県、流域市町村長らが出席して開かれた球磨川豪雨検証委員会の初会合=25日、県庁(池田祐介)

(写真) 国や県、流域市町村長らが出席して開かれた球磨川豪雨検証委員会の初会合=25日、県庁(池田祐介)

国土交通省は25日、7月豪雨で氾濫した球磨川のピーク流量について、熊本県人吉市で毎秒8千トン程度となる推計(速報値)を公表した。球磨川で戦後最大だった1965年7月洪水の5700トンを大きく上回った。建設が中止された川辺川ダムがあったと仮定した場合、流量は4700トン程度に抑えられたとする推計も明らかにした。

国と県、流域12市町村が同日、県庁で開いた「球磨川豪雨検証委員会」の初会合で報告した。

球磨川の治水対策を巡っては、ダムによらない代替策を検討している国、県、流域12市町村の「対策協議会」で65年洪水の規模に対応できる安全度を目標に議論してきた。検証委で、国がダムによる洪水調整能力を示したことで、今後の議論に影響を与えそうだ。

国交省によると、推計値は雨量や市街地での実際の浸水状況などのデータを基に試算。人吉地点のピーク流量は8千トンで、このうち上流の県営市房ダム(水上村)で500トンが削減できたとみている。川辺川ダムを前提とした国の河川整備基本方針で示された洪水時の想定最大流量は7千トンだった。

一方、川辺川ダムと市房ダムでピーク流量をカットした場合の流量は推定4700トン。同基本方針で、洪水調節して流せる最大流量(4千トン)を上回っており、被害の軽減にどの程度つながったかなど詳しい推計は次回示される見通し。

この日の会合には、蒲島郁夫知事や流域の12市町村長が出席。各市町村長からはダムを含めた治水の検証結果を早急に示すよう求める声が相次いだ。川辺川ダム建設促進協議会会長の森本完一・錦町長は「ダム建設を含む治水対策を講じるべきだ」とする流域市町村の決議文を読み上げた。

次回の日程は未定。国交省は流量推計の精度を高めて主要地点ごとに公表するほか、流域市町村の初動対応についての調査結果も報告される。(野方信助)

豪雨で流量が想定の1.4倍か

(NHK2020/08月25日 18時09分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20200825/5000009731.html

先月の豪雨で大規模な浸水被害をもたらした熊本県の球磨川の氾濫について検証し、今後の治水対策のあり方を考える国と県の委員会の初会合が開かれ、今回、球磨川に流れた水の量はこれまでの治水対策で想定していた1.4倍にのぼると推定されることなどが報告されました。

25日の初会合には国と県、それに球磨川流域の市町村の代表らが出席しました。

この中では今回、流域の人吉市で観測された24時間雨量が最大で410ミリに達し、かつて大きな被害をもたらした昭和40年の洪水時の2.5倍にあたることが報告されました。

また、今回の氾濫による流域の7市町村の浸水面積は合わせて1150ヘクタールに及び、6280棟が水に浸かったと推定されるということです。

さらに、当時、球磨川に流れたと推定される水の量は人吉市の地点でピーク時に毎秒8000トンにのぼり、これまでの治水対策で想定していた毎秒5700トンの1.4倍に達したと推定されることが明らかにされました。

次回の会合では、計画が事実上、中止された川辺川ダムが存在した場合の詳しい治水効果なども示される見通しで、国や県は年内に数回、議論を行った上で、今後の治水対策の方向性を示したいとしています。

「川辺川ダムは選択肢」知事表明(熊本県)

(熊本県民テレビ2020/8/25(火) 18:53配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/b6d21d0d71532ba355c55609bd690ab6523d4b9b

川辺川ダムの計画が白紙となって11年。今回の豪雨をきっかけにダム計画が大きく動きそうだ。蒲島知事は球磨川の治水を検討する豪雨災害後初めての会合で「川辺川ダムも一つの選択肢として検証を進める」と話した。 球磨川豪雨検証委員会は国土交通省と熊本県のほか、人吉市や球磨村など流域の12市町村で構成され、先月の豪雨災害を受けて治水対策やダムの効果などの検証を進めていくのが目的。 地元自治体が注目しているのが川辺川ダムの行方だ。川辺川ダムは2008年に蒲島知事が計画を白紙撤回し、国も中止を表明した。その後、ダムによらない治水策を11年にわたり協議していたが抜本的な対策は打ち出せていない。 国は川辺川ダムが存在した場合、今回の人吉地点のピーク流量を7500トンから4700トンに減らすことができるとの推定値を初めて示し「ダムがあった場合ある程度の被害を軽減できた」とした。この報告を受けて蒲島知事は… 「治水策を協議中に大洪水が来たので、川辺川ダムも一つの選択の範囲に必要というのが会議の内容。検証の中に川辺川ダムが入っている」 蒲島知事は、これまでのダムによらない治水対策の実績を強調しつつも川辺川ダムの効果も含めて検証するとした。 出席した市町村のトップからも「ダムの議論抜きに検証は進まない」「検証が遅れたら町の復興が遅れる。スピード感を持って欲しい」などの意見が出た。 蒲島知事 「流域の首長が一致してダム計画を進めてほしいとしていることを真摯に受けとめる」 豪雨をきっかけに熱を帯びてきた川辺川ダムの議論。早ければことし11月にも出される検証結果に注目が集まる。

豪雨による河川氾濫をどう防ぐのか 鶴見川を“暴れ川”から変えた「流域思考」に学ぶ

カテゴリー:

神奈川県の鶴見川で実施されてきた流域治水(総合治水)についての記事を掲載します。

鶴見川の総合治水対策は上・中流での遊水地や雨水調整地の設置、源流域の広大な森林地帯の緑の保全などです。

鶴見川の取り組みはよく知られていることですが、あらためてその手法を学ぶ必要があると思います。

(鶴見川流域水マスタープラン (国土交通省京浜河川事務所)https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index049.html )

豪雨による河川氾濫をどう防ぐのか 鶴見川を“暴れ川”から変えた「流域思考」に学ぶ

(FNNプライムオンライン 2020/8/19(水) 11:42配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/7339a38796af93a99ae58f3ef2649724afaab39b?page=1

【画像】2019年台風19号による洪水を日産スタジアムの遊水地が湛水して下流を守った

【画像】2019年台風19号による洪水を日産スタジアムの遊水地が湛水して下流を守った

近年日本列島では、数十年に一度といわれる大雨が多発し、河川の氾濫、土砂崩れなどの水害が相次いでいる。これから台風シーズンを迎えて、さらなる水害のおそれがある中、治水対策の見直しは急務である。

「流域思考」による治水に成功した鶴見川

治水のありかたが見直される中、いま脚光を浴びているのが「流域治水」という言葉だ。 先月、国土交通省は、河川や下水道の管理者らによる治水に加え、国、自治体、企業、市民などあらゆる関係者が、河川流域全体で治水を進める「流域治水」への転換を提言した。 日本でいちはやく河川流域全体での治水を実践してきたのが、東京都と神奈川県を流れる鶴見川である。かつて「暴れ川」と呼ばれた鶴見川を、筆者は源流から河口までフィールドワークした。

かつて約2万戸が浸水した“暴れ川”流域

鶴見川流域では1958年の狩野川台風による氾濫で約2万戸が浸水、1966年の台風では約1万9千戸、1976年は約4千戸が浸水する被害が多発。鶴見川は当時、全国的に「暴れ川」として知られていた。 しかし1980年代以降、「流域思考」をもとにした総合治水対策が開始されてから、鶴見川では水害が劇的に減少。1982年以降、大規模氾濫は起きていない。2019年の台風19号時に、隣接する多摩川が氾濫の危機に見舞われたにもかかわらず、鶴見川が無事だったのはその一例だ。

源流から40キロ先の河口まで訪れる

鶴見川は東京都と神奈川県をまたがっているが、源流は東京都町田市にある。中・下流は川崎市と横浜市を流れ、東京湾にそそぐ。 筆者は鶴見川でどのような治水対策が行われているか取材するため、源流の町田市・上小山田にむかった。最源流にある標高160mほどの展望台からは、約40キロ先にある鶴見川河口の横浜火力発電所が見えた。 鶴見川の総合治水対策が、建設省(現・国土交通省)によって実施に移されたのは1980年。建設省は各自治体に連携を促し、水害に悩まされていた下流の河川整備のみならず、上・中流での遊水地や雨水調整地の設置、そして源流域の広大な森林地帯の緑の保全を呼びかけた。 現在、源流域でも市街化は進んでいるが1000ha規模の保水の森は保全されており、雨の際には100万m3規模の雨水を保水して、中・下流の氾濫を防ぐ一役を担っているという。

住宅地に点在する雨水調整用の人工池

源流域から数キロ下流の町田市上小山田、小山田桜台地域にひろがる住宅地には、貯水量1万m3を超える大型の雨水調整用の人工池が5カ所ある。同様な機能を発揮する調整地は、流域全域で5000カ所近くもあり、全体で300万m3の雨水を湛水する機能をもつ。調整地の中には、平時はテニスコートや公園として使われているものもあり、地域住民でさえそこに防災機能があるのを知らないこともある。 調整地とは別に、上流、中・下流には、河川区域の一部に洪水をためおく遊水地が数カ所ある。その代表的なものが、横浜市の日産スタジアムの設置場所ともなっている多目的遊水地だ。スタジアムを囲む84haの広大な河川区域は、平時はテニスコートなど住民のリクリエーションの場だが、いったん大雨が降れば隣接する鶴見川の増水を流入させる地として、390万m3の水を湛える能力をもつ。

世界が驚いた日産スタジアムの治水

日産スタジアムの治水といえば思い出されるのが、2019年のラグビーワールドカップだ。日産スタジアムで行われた日本対スコットランド戦は、台風19号が試合前日に横浜を襲った際、これで試合実施は難しいだろうと誰もが思った。しかし、この遊水地が水害を見事に抑え無事試合が行われたことに、日本のファンや関係者のみならず世界中が驚いた。 この台風19号では、遊水地が94万トンの洪水を湛水して下流を守った。遊水地の湛水能力は390万トンであることを考えると、十分な余力を持っていたといえる。 しかし一方で、当時あるハプニングがあった。今回フィールドワークに同行して頂いた東京工業大学でメディア論を担当する柳瀬博一教授はこう語る。 「ある大手新聞社が試合前日に、『スタジアム周辺が“冠水”した』と写真付きでSNSで報じて“炎上”しました。なぜならこれは冠水ではなく、計画的な湛水だったからです。地域住民はもちろん遊水地だとわかっていましたし、外国メディアも取材して治水効果を伝えていましたね」 また、柳瀬氏は最近の「流域治水」報道について危惧する。 「日本のマスメディアには、治水について専門的な知識を持つ記者が少ないのが現状です。2020年7月の令和2年豪雨を受けて、“流域治水”という言葉が急に大手メディアで取り上げられましたが、“流域”という言葉がまるで万能薬のように一人歩きして、報じられていることに危うさを感じます」

大地は雨水で尾根と窪地の地形になる

では今後、全国の河川で、鶴見川のように河川流域全体で治水を行うのには、何が必要なのか? 鶴見川の総合治水対策にかかわり、1990年代より「流域思考」を提唱してきたのが、慶應義塾大学名誉教授の岸由二氏だ。自らも「鶴見川流域ネットワーキング」の代表理事を務め、鶴見川流域の治水・防災・環境保全活動に取り組む岸氏に、話を聞いた。 ――まず岸先生が提唱されている「流域思考」とは、どういった考え方なのでしょうか? 岸氏: 鈴木さんは鶴見川の源流から河口までフィールドワークして、何を感じましたか?大地の表面は雨水でくぼんで、尾根に囲まれた窪地という共通な地形を持っているでしょう。これが流域です。流域思考とは、まずは大地を流域単位で考えて、物事をとらえていきましょうということです。 ――確かに河川に沿って移動すると、普段見慣れた町や丘陵が水系の流域であることを実感しました。流域思考をもとにした治水は、国土交通省や自治体が進めてきた従来の治水と何が違うのでしょうか? 岸氏: 従来の治水は、河川法、下水道法を根拠として、基本は国や自治体が行政区分に基づいて進めるもので、流域の都合、流域全体の合理的・総合的な治水対策ではなかったのです。

大規模水害の恐ろしさは忘れられない

――岸先生は幼少期、鶴見川下流の川辺の町で過ごされたのですね。 岸氏: 1950年代の子ども時代から1980年代半ばまで横浜市鶴見区で過ごしました。1958年の狩野川台風による戦後最大の氾濫から、1966年、1982年の大氾濫まで水害を経験しました。大規模水害の恐ろしさは経験したものでないと分かりません。 町全体が水没し、自宅も床上浸水にみまわれた水害を思い出すと、いまでも鳥肌が立ちます。貧しい下町は家屋のほとんどが平屋であり、水没は家財の喪失、命の危機でした。ふるさとの川、鶴見川の流域で、治水・減災・環境保全の市民活動を始めたのは、そんな体験があるからです。 ――鶴見川を源流から河口まで見ましたが、各自治体の連携無しに治水を行うことはできなかったと感じました。 岸氏: 鶴見川流域は戦後の都市開発があまりに早く、1970年代半ばには、すでに河川法、下水道法だけに頼る通常の治水方式ではどうにもならず、流域自治体の都市計画そのものの調整が必要になりました。 たとえば大規模な緑地の保全や調整池の設置は、河川法や下水道法では実行できず、自治体によるまちづくりの工夫と連携が必須だったのです。とはいえ、行政区域を超える課題について、自治体が連携するのは困難を極めます。 予算措置のある河川整備計画であっても、国、自治体が1つにまとまるのは難しいのに、ましてや予算措置の無い緑地や雨水調整地の確保を行うのは本当に至難の仕事でした。

国、自治体と住民の連携が治水に必要

――鶴見川はなぜそれができたのでしょうか? 岸氏: それは、国、自治体の危機感と、流域の住民・市民活動による連携に向けた様々な努力があったことに尽きると思います。鶴見川の総合治水は、国交省、神奈川県、東京都、町田市、川崎市、横浜市が関わっていて、それぞれがビジョンを共有することで、河川法、下水道法だけでは実行できない、緑地保全や調整地確保などの流域対策を可能にしたのです。 ――鶴見川は総合治水以降、氾濫を起こしていませんね。 岸氏: 総合治水スタート後、まだ遊水池が機能していなかった1982年に大水害がありましたが、それ以降大きな氾濫はありません。40年の総合治水で安全度は高まり、下流域は50年に1度の豪雨でも、ぎりぎり氾濫を起こさない程度の安全度を確保したかと思われます。 しかし、近年各地で発生している想定外の豪雨や、線状降水帯のような降り方では、まだまだ大氾濫する危険は高いのです。現在の河川整備の基本方針における計画降水は、150年に1度の規模であることを考えると、安全達成には程遠いのが現状です。

「流域」を学ぶ小学校の理科がスタート

――では鶴見川は今後、150年に1度の豪雨に対応するため、どのような治水対策をするべきですか? 岸氏: 下流ではすでに浚渫(川床を掘ること)も限界に近い。護岸の強靭化や地下放水路の工夫など課題が多いのですが、今後は上・中流区間のまちづくりと連携し、大規模な遊水地や調整池の検討が必要となりますね。また温暖化豪雨時代が到来し、巨大台風による東京湾からの高潮の襲来、さらに温暖化の海面上昇が重なれば、従来の枠組みを超えた、都市計画レベルでの抜本的な減災・防災対策も求められています。 ――こうした総合治水の動きは、今後全国で広がる可能性はあるのでしょうか? 岸氏: 残念ながら全国109の一級水系で、過去40年間、鶴見川型の総合治水が広がることはありませんでした。国や複数の自治体の連携というのは、いうは易いのですが、進めるのは難しいのです。 とはいえ、この6月に改訂された水循環基本計画は、全国すべての地域で、河川法、下水道法だけに頼らない流域治水を呼び掛けています。名称は異なりますが、実は国交省の提唱する流域治水は、鶴見川で実践されてきた総合治水そのものといってもいい。40年の総合治水の知恵から、全国の河川が学べる知恵はたくさんあると思っております。 ――横浜の日産スタジアムの“冠水”報道のように、治水システムについてメディアの知識不足だけでなく、国民全体の理解も進んでいないように感じます。 岸氏: 流域という概念は、日本の市民社会、法制、教育において、ほとんど普及していないのが現状です。希望があるとすれば、2020年4月から小学校4年の理科で、「雨水の行方と地面の様子」が学習課題としてスタートします。世界的にみても水・土砂災害が多発している日本列島において、その災害の枠組みを知る「流域」という概念を子どもたちが学ぶことは、ささやかながら突破口が開かれた思いです。 ――ありがとうございました。

“暴れ川”であった鶴見川を治めた先人の知恵を学ぶことが、水害の多い日本列島に生きる我々にとって最も必要ではないだろうか。 【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】

矢作川鵜の首地区の河川改修事業

カテゴリー:

愛知県の矢作川で川幅が急に狭くなり、「鵜の首」と呼ばれている箇所について川底を掘って深くしたり、川幅を広げたりする工事が今年度から始まるという記事を掲載します。

治水対策の基本の一つは、流下能力が特に低い箇所について川底を掘ったり、川幅を広げたり、堤防を高くしたりすることですが、その基本的なことがなかなか実施されません。

この矢作川の「鵜の首」の場合も2000年9月の東海豪雨の際にその上流で氾濫があったのですから、もっと早く工事にかかるべきです。

国土交通省の河川工事の優先順位はどうなっているのでしょうか。

矢作川鵜の首地区の河川改修事業については国土交通省豊川河川事務所が

「矢作川鵜の首地区水位低下対策事業」のパンフレット http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/oshirase/pdf/r0207yahagi-unokubi.pdf

を作成していますので、事業の内容についてはこのパンフレットをご覧ください。

愛知)ものづくり拠点・豊田を水害から守れ 矢作川改修

(朝日新聞愛知版 2020年8月15日 11時00分)

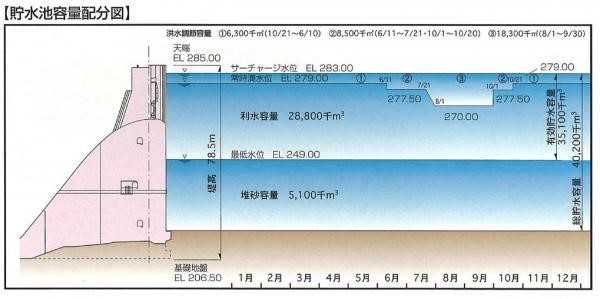

「緊急放流」寸前で回避 球磨川の市房ダム 最悪のシナリオも覚悟

球磨川上流にある市房ダムは7月の熊本豪雨で緊急放流直前までいきました。その記事を掲載します。

市房ダムは旧建設省が建設しましたが(1959年竣工)、1961年から熊本県が管理しています。

市房ダムの貯水容量の内訳は下記の図の通りで、その配分は時期によって変化します。

7月4日時点の数字は、有効貯水容量3510万㎥、利水容量(発電容量)2660万㎥、洪水調節容量850万㎥ですから、洪水調節分は1/4しかありません。

この記事によれば、「予備放流」によって事前に利水分を放流し、190万㎥の洪水調節容量を別途確保したということですが、それだけでは不十分です。

市房ダムは、洪水期は発電をやめて、有効貯水容量3510万㎥の全量を洪水調節に切り替えれば、緊急放流を行う危険性が大幅に小さくなると思います。

「緊急放流」寸前で回避 球磨川の市房ダム 最悪のシナリオも覚悟

(西日本新聞2020/8/12 6:00 ) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/634732/

熊本県南部を襲った7月4日の豪雨で、球磨川の上流にある県営市房ダム(水上村)は「緊急放流」を寸前で回避した。同日未明、ダムの予測システムは受容の限界の流入量を予想しており、塚本貴光所長は「最悪のシナリオも覚悟した」と明かす。一方、ダム下流の人吉市や周辺に広がった浸水被害は、流域全体の治水の限界も示した。

豪雨前日の7月3日夕、塚本所長は、ダムの予測システムが計算した4日朝の流入量を見て「この流入量なら大丈夫」と安心していた。気象庁の24時間予想雨量は200ミリ、予測システムが出した流入量はダムの許容範囲の毎秒700~800トンだった。

だが、事態は未明に急変。気象庁の予想は外れ、24時間雨量は倍の400ミリを超えた。線状降水帯特有の長く激しい雨が、ダムへの流入予測を刻々と押し上げていった。

ダムの流入予測は、4日午前1時時点で「午前4時に毎秒900トン」、午前4時時点には「午前6時に毎秒1300トン」。毎秒1300トンは、同ダムが想定する流入量の最大値。緊急放流が現実味を帯びた。

貯水量が限界に達した場合、流入量と放流量を同量にしなければいずれ越流し、ダム決壊の恐れすらある。一方、緊急放流で毎秒1300トンを放流すれば「下流の水位は人吉市付近でさらに20~30センチ上がっていた可能性がある」という。

ダム関係者は午前4時、「緊急放流」に向けた協議を開始。同40分、流域の市町村長に電話で「時間は分かりませんが防災操作(緊急放流)に入る可能性がある」と伝達した。気象庁が県南部に大雨特別警報を出す10分前だった。

午前5時時点の流入予測も「同6時に毎秒1300トン」。ダムは同6時半、緊急放流の開始時刻を「午前8時半」と発表した。だが塚本所長は、ある決意をしていた。「緊急放流の目安となる貯水位を超えても、限界までため込む」

流入量を見極めながら午前7時半、緊急放流の開始を「同9時半」に先延ばした。その10分後、流入量は同ダムの過去最大となる毎秒1235トンに達した。幸い、同8時ごろには大雨はピークを越え、同45分に緊急放流の「見合わせ」を発表、同10時半には「行わない」と発表した。

最大貯水位は、午前10時50分の標高280・6メートル。緊急放流の目安となる貯水位まで残り10センチだったとはいえ、既に危機が去った3時間後。河川の水位を上げないよう、ためられるだけためた結果だった。

判断の一つのよりどころになったのが2018年に導入した「予備放流」。事前に利水分を放流、190万トンの洪水調節容量を余分に確保していたことが奏功した。塚本所長は「予備放流なしで大雨がさらに1時間降り続いていたら、緊急放流は避けられなかったかもしれない」と振り返る。

人吉市に流れ込む河川の流域面積のうち、市房ダムの集水面積は約14%にすぎず、今回の豪雨災害はダム単体による治水の限界も見せつけた。約47%を占める球磨川最大の支流・川辺川と、約39%の球磨川本流の治水をどうするか。08年、川辺川ダム建設計画が白紙となって以来、議論の答えはまだ出ていない。 (古川努)