水源連の最新ニュース

球磨川の氾濫で特別養護老人ホーム「千寿園」の浸水が早かった原因は

カテゴリー:

7月4日の熊本県・球磨川の氾濫で特別養護老人ホーム「千寿園」で14人の方がお亡くなりになりました。

なぜ、このように悲惨なことになったのでしょうか。

今までの新聞記事に、考えられる要因がいくつか書かれています。

➀ 特別養護老人ホームの立地場所が悪かった?

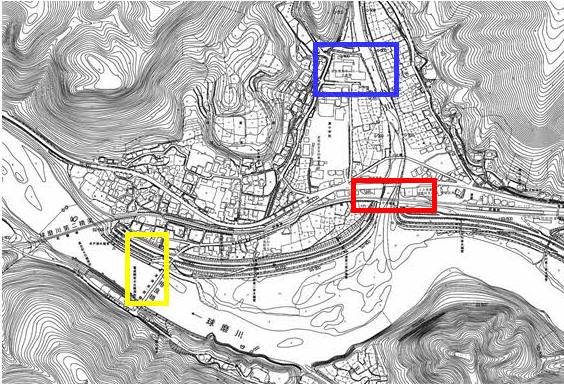

もっと安全なところになぜ立地しなかったのかという話もあるかもしれませんが、老人ホームは下記の地図の青枠のところです。渡小学校の隣で、JR線の渡駅に近く、人家が少なからずあるところですから、立地場所が特によくなかったとは思われません。

この大字渡乙では老人ホーム以外の民家でも2人が亡くなっており、老人ホームの立地場所が特によくなかったとは言えないと思います。

熊本県【7月31日】令和2年7月豪雨に係る災害対策本部会議資料(第23回) https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=35109&sub_id=1&flid=245251

② 2015年に設置された排水機場が停止した

2015年に設置された排水ポンプ3カ所が次の記事で、全て破損したと書かれています。この排水ポンプ(下記の地図の黄色枠のところ)は、建設が中止された川辺川ダムに代わる治水対策の一環として、国交省が2015年に11億円をかけて整備したものですが、肝心な時に役立たちませんでした。排水ポンプ施設の浸水対策が講じられていなかったようで、お粗末な話だと思います。

西日本新聞2020/7/18 6:00 「排水ポンプ3カ所が全て破損 熊本・球磨村の渡地区、浸水で能力喪失」 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/627281/

しかし、この排水ポンプの完成式の資料を読むと、排水ポンプの能力は0.5㎥/秒、1.0㎥/秒、2.5㎥/秒ですから、これらが稼働していても、状況がどれほど好転していたかはわかりません。

球磨村渡地区浸水軽減対策関連事業 完成式 http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/news/h26/h270203kisha.pdf

➂ JR鉄橋との交差部分だけ低く越水

次の記事に「支流の小川を横切るJR肥薩線の鉄橋と交差する部分だけ、小川の堤防が周囲より約2メートル低くなっている」と書かれています。上の地図の赤枠の部分です。

「『ここまでとは』想定外の雨量、河川改修でも浸水 行動計画も効果不明 熊本豪雨」

(毎日新聞2020年7月5日 20時59分) https://mainichi.jp/articles/20200705/k00/00m/040/168000c

「氾濫をもたらしたのは地形や大量の雨だけが理由ではない。支流の堤防は球磨川沿いに走るJR肥薩線の鉄橋と交差する部分だけ周囲の堤防より約2メートル低くなっており、そこから越水した。地域の防災対策では堤防をかさ上げする予定になっていたが、そのためにはJRの鉄橋を高くする必要があり、JR九州側との調整が進んでいなかった。」

私は➂が老人ホームの浸水を早めた最大の要因ではないかと思います。

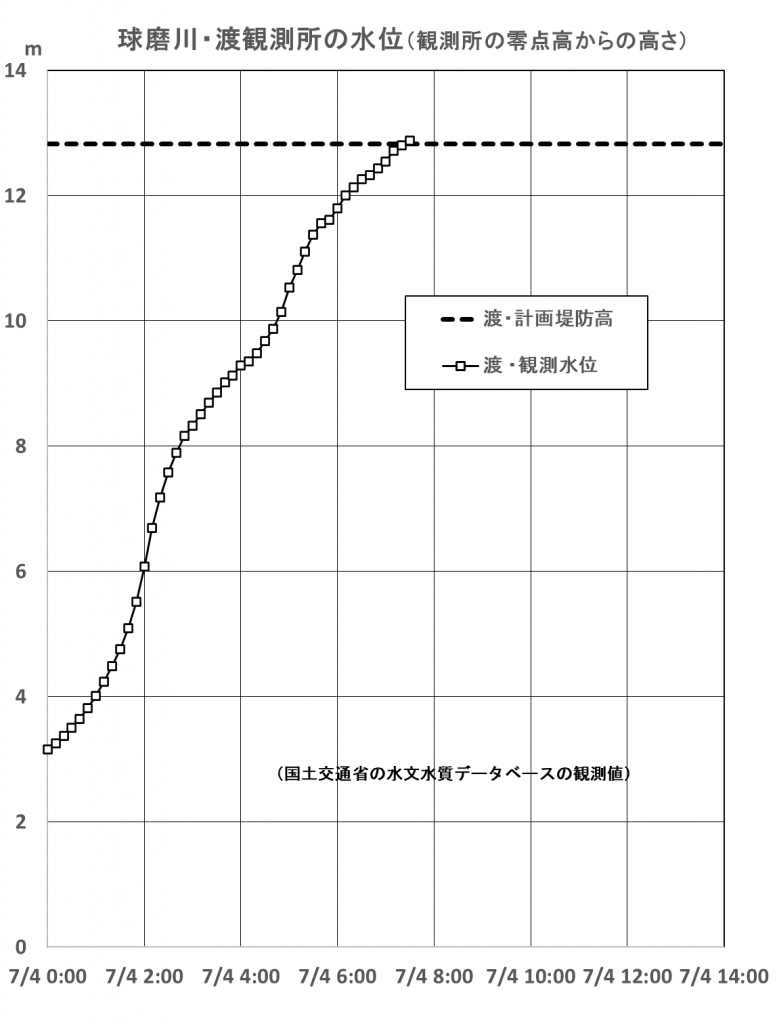

球磨川の渡観測所水位変化を下のグラフに示します(観測所の位置は上の地図で黄色枠のところ)。老人ホームのすぐ近くにある渡観測所の水位が堤防を越えたのは7月4日7時半頃(その後は観測停止)ですが、

「千寿園の教訓を備えに 入所者14人犠牲、避難情報共有が鍵」(西日本新聞2020/8/5 ) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/632650/

によれば、「午前4時50分、(園周辺の)道路が冠水してたどり着けない」状態であったのですから、球磨川からの越水が始まるかなり前に浸水が進行していました。

鉄道や道路の橋があるところは堤防が一段と低くなっている例は少なからずありますが、ここでもこのことが千寿園の浸水を早めた最大の要因であったと思います。

老人ホームの浸水が始まったのは

球磨川ではきめの細かい治水対策が実施されてこなかったことが最大の問題ではないでしょうか。

そして、川辺川ダムが仮につくられても、JR肥薩線の鉄橋と交差する小川の堤防が周囲より約2メートルも低くなっている現在の状態が改善されない限り、やや大きい洪水時は氾濫が避けられないと思います。

検証・九州豪雨 14人犠牲、熊本・球磨の特養 避難計画、機能せず 想定外の浸水被害

7月4日の熊本県・球磨川の氾濫で特別養護老人ホーム「千寿園」で14人の方がお亡くなりになりました。

この問題を取り上げた毎日新聞の連載記事(その1)と(その2)を掲載します。

検証・九州豪雨/上(その1) 14人犠牲、熊本・球磨の特養 避難計画、機能せず 想定外の浸水被害

(毎日新聞2020年8月1日 西部朝刊)https://mainichi.jp/articles/20200801/ddp/001/040/004000c

(写真)球磨川支流の氾濫による浸水で入所者14人が犠牲となった特別養護老人ホーム「千寿園」=熊本県球磨村で2020年7月4日午前11時44分、本社ヘリから田鍋公也撮影

7月3日から降り続く雨は日付をまたいで勢いを増し、熊本県球磨(くま)村渡(わたり)地区の特別養護老人ホーム「千寿園」の屋根や地面を激しく打ちつけていた。

「川の近くにいる人はすぐに避難してください」。園の約300メートル南には1級河川の球磨川が、すぐわきには球磨川の支流「小川」が流れている。闇夜を突いて繰り返し避難を呼びかける消防無線の声は施設内にも聞こえていた。約60人の入所者に対し、当直職員は5人。入所者には認知症の人や要介護度の重い人も多い。園の様子が心配になって近隣住人が一人また一人と駆けつけてきた。

4日午前4時50分、気象庁が大雨特別警報を発令。山側からの土石流を警戒した職員らは、南側の建物に入所者を集めたが、その間に球磨川の水位は急速に上昇した。危険を感じた職員と近隣住人の計十数人が午前6時前後から手分けして入所者を2階に誘導。施設にエレベーターはなく、体の不自由な人は数人がかりで抱え上げた。

支流がある東側のガラス窓を突き破って濁流が流れ込んできた時にはまだ20人ほどの入所者が1階に残っていた。職員や住民は水につかりながら少しでも多くの人を助けようとしたが、濁流はみるみる建物1階をのみ込み、14人の入所者の命を奪った。「もう少し時間があれば……」。当直職員の一人が唇をかむ。

毎日新聞が入手した園の避難計画によると、園では大雨警報が発令されると「警戒体制」に入り、気象情報の収集などを始めることになっている。さらに「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されれば要配慮者を避難させ、大雨特別警報発令で「非常体制」に移行し全員避難。避難先として近くの渡小学校や約1キロ離れた高台の村総合運動公園などを指定し、土砂災害や激しい降雨などで「屋外へ出ることが危険な場合」は建物2階に避難することになっていた。

だが当日、2階への避難が始まったのは、村が全域に避難準備・高齢者等避難開始を出した3日午後5時から半日たった後で、大雨特別警報発令後1時間ほど過ぎていた。既に園の近くまで水が迫っており、2階以外の選択肢はなかったが、避難計画に基づき、緊急時に参集することになっていた12人の職員のうち園にたどり着いたのは1人だけ。近隣住民の協力を得ても約60人を短時間で2階に避難させるにはマンパワーが不足していた。

結果的にもっと早く2階への避難を始めていれば被害を最小限に抑えられた可能性はある。ただ、2階には家族宿泊室など2部屋(計約98平方メートル)あるが、合わせても1階の居室2部屋分ほどしかなく、60人が長時間過ごすには十分ではない。そもそも過去に園の周辺まで浸水したことはなく、関係者の多くは直前まで園が水につかるとは思ってもいなかった。当直職員は「こうした方が良かったとか今は考えられない」と言葉少なに語った。

検証・九州豪雨/上(その2止) 合流地点、なぜ立地 高齢化率3割超、村悲願の千寿園 9割が山林「他になかった」

(毎日新聞2020年8月1日 西部朝刊)https://mainichi.jp/articles/20200801/ddp/041/040/012000c

(写真)入所者14人が亡くなった特別養護老人ホーム「千寿園」=熊本県球磨村で2020年7月12日午後0時8分、宮間俊樹撮影

(写真)入所者14人が亡くなった特別養護老人ホーム「千寿園」=熊本県球磨村で2020年7月12日午後0時8分、宮間俊樹撮影

「高齢化は世界に例を見ないスピードで進展し、介護を要する老人等を収容する施設整備が追いつけない現状であります」

九州豪雨で14人が犠牲となった熊本県球磨(くま)村の特別養護老人ホーム「千寿園」は2000年6月に開設された。当時の村長が設置認可権者の熊本県に提出した意見書には、村の切実な思いが書かれている。村の高齢化率は当時既に30%超(現在は45・1%)。過疎化と高齢化が進む一方で高齢者施設がなく、村民は隣の人吉市の施設を利用するなど不自由を強いられていた。

複数の関連文書や証言によると千寿園は元々田畑だった土地を村が数千万円で買い上げて整地し、園の運営法人に無償貸与、建設費の一部も支援するなど村を挙げて整備した。40人の入所定員はすぐに埋まった。

今回の豪雨では球磨川の水が支流の「小川」に逆流する「背水(バックウオーター)」が発生し、国土地理院によると千寿園がある渡(わたり)地区の浸水は最大9メートル、園周辺も2~3メートルに達した。被災後、球磨川と支流の合流地点に立地する園について、専門家からは「なぜこんな危険な場所に造ったのか」と疑問の声が上がったが、建設当時、水害の可能性を考慮した形跡はない。

当時を知る元村幹部は「園の北側は土砂災害の危険があったが、周辺で水害の経験はなく県幹部も来て『ここならいいだろう』と決まった」と振り返る。運営法人の理事の一人も「土石流の心配はしたが浸水は考えてもみなかった」と明かす。入所定員を60人に増やす際の補助金申請のため、運営法人が09年、県に提出した村の確認文書でも「予定地が災害危険地区か否か」について「非該当」としている。そもそも、村域の約9割を山林が占める村で平地は球磨川沿いのわずかな土地に限られ、理事は「他に場所もなかった」と語る。

その後、温暖化などで「50年に1度」「100年に1度」の記録的な豪雨が珍しくなくなっても関係者の認識は同じままだった。

17年3月、国土交通省九州地方整備局は千寿園周辺で最大10~20メートル未満浸水する可能性があるとの想定区域図を公表。国は同年6月、高齢者施設や病院などの「要配慮者利用施設」のうち、水害や土砂災害の恐れがある場所の施設に対し、「避難確保計画」の作成や避難訓練の実施を義務付けた(対象は20年1月現在約7万8000施設)。千寿園も計画を作り、地域住民と共に年2回の訓練を実施していたが、関係者は「火災の比重が大きく、水害の訓練は2年に1回程度だった」と証言する。

地域防災に詳しい矢守克也・京都大防災研究所教授(防災心理学)は「高齢者施設などは水害や津波、土砂災害などのリスクのない場所に建てるのが望ましいが、現実問題として日本社会で絶対安全な場所を確保するのは難しい」と指摘。その上で、立地面の課題を補う対策として「早期避難が一番確実だが、移動が難しい人だけを前もって移動させておくという選択肢もある。また、避難訓練も、職員が助けに来られなくなった、施設から移動できなくなったなど、実際の被災状況を想定して実施することが重要だ」と語った。

園の運営法人は被災後、事業継続を断念する考えを示している。園側は毎日新聞の取材に「今回と同様の水害が発生する可能性がある以上、同じ場所で再開はできないと考えている。移転に関しても全くの白紙状態」と回答した。=つづく

◇

九州豪雨は発生から間もなく1カ月になる。14人が亡くなった千寿園をはじめ、逃げ遅れた住民が各地で犠牲になった。避難のあり方に問題はなかったのか。関係者の証言などを基に検証し、次の災害に備えたい。

◆千寿園や国の水防対策を巡る経過

2000年6月 千寿園が開園

11年4月 千寿園増設。定員が40人から60人に

15年5月 国が水防法を改正し想定しうる最大規模の洪水・内水・高潮(1000年に1度)を基に対策にあたる方針を示す

17年3月 九州地方整備局が改正水防法に基づき球磨川水系の想定しうる最大規模の浸水区域を公表。千寿園周辺は10~20メートル未満浸水すると想定

6月 国が水防法を改正し浸水が想定される地域の要配慮者利用施設に避難確保計画の作成や避難訓練の実施を義務付ける

18年4月 千寿園が避難確保計画を作成

20年7月 九州豪雨で千寿園の入所者14人が死亡

千寿園の避難計画、最大雨量を想定せず作成 排水ポンプ3カ所が全て破損 熊本・球磨村

カテゴリー:

球磨川の氾濫によって、熊本県球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」で入所者14人が亡くなりました。

この千寿園の避難計画の問題を取り上げた記事をお送りします。

国は2015年に水防法を改正し「1000年に1度」の豪雨を想定した浸水区域図を作成しましたが、千寿園は従前の「80年に1度」の浸水区域図、園自体は浸水しない浸水区域図による避難計画を策定していたという問題です。

しかし、「1000年に1度」の豪雨を想定した浸水区域図は公表されているものの、その浸水区域図が実際にどこまで重視されているのでしょうか。

むしろ、避難計画の問題ではなく、浸水の可能性があるところに特別養護老人ホームを建てることを規制しない行政側の問題であるように思います。

それと、下記の記事「排水ポンプ3カ所が全て破損 熊本・球磨村の渡地区、浸水で能力喪失」のとおり、浸水で排水機場がストップしたことも大きな問題です。肝心の時に役立たたないのですから、排水機場の機能を全面的に点検する必要があります。

千寿園の避難計画、最大雨量を想定せず作成 熊本・球磨

(毎日新聞2020年7月28日 21時16分)https://mainichi.jp/articles/20200728/k00/00m/040/230000c

(写真)入所者14人が亡くなった特別養護老人ホーム「千寿園」=熊本県球磨村で2020年7月5日、本社ヘリから

(写真)入所者14人が亡くなった特別養護老人ホーム「千寿園」=熊本県球磨村で2020年7月5日、本社ヘリから

九州豪雨で入所者14人が犠牲になった熊本県球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」が策定していた避難計画が、最大規模の大雨が降った時の浸水想定ではなく、より小さな想定を考慮して作成されていたことが判明した。園の顧問弁護士が28日、毎日新聞の質問状に回答した。水防法は最大規模の大雨を考慮した避難計画の策定を求めている。

国は2015年に水防法を改正し「1000年に1度」の豪雨を想定した浸水区域図を作成して水害対策を強化することにした。さらに、翌16年8月の台風10号で岩手県岩泉町の高齢者グループホーム「楽(ら)ん楽(ら)ん」が浸水し入所者9人が死亡したことを受け、17年6月に再度水防法を改正。最大規模の豪雨を想定した浸水区域にある福祉施設などに避難計画策定を義務付けた。

国土交通省九州地方整備局は17年3月、熊本県人吉市より上流で12時間総雨量502ミリの「1000年に1度」の雨が降った場合、千寿園周辺は広範囲に10~20メートル未満浸水するとの浸水区域図を公表した。同時に九地整は12時間262ミリの「80年に1度」の浸水区域図も公表。この場合、園自体は浸水せず、周辺の浸水も0・5メートル未満とされており、園はこのケースを考慮した避難計画を策定し、村に提出していた。

この判断について、園の顧問弁護士は「地区全体が水没するという、規模があまりにも大きすぎる(想定の)ため、避難計画の策定で考慮することができなかった」と回答した。

国交省によると、豪雨当日の球磨村の12時間雨量(3日午後7時~4日午前7時)は439ミリで、国土地理院によると、園周辺は2~3メートル浸水したと推定される。園は1階の天井部分まで浸水した。

国交省によると20年1月現在、全国で7万7906施設が水防法に基づく避難計画策定を義務付けられているが、策定済みなのは45%の3万5043施設にとどまる。国は22年3月までに策定率100%を目指しているが、未作成でも罰則はなく、熊本県内の対象施設で策定しているのは5・4%だけだ。【中里顕、城島勇人、吉川雄策】

国の用地確保支援策が必要

広瀬弘忠・東京女子大名誉教授(災害リスク学)の話 避難計画を策定するだけでは場当たり的な対応になってしまう可能性があり、施設側が細かく気象情報をチェックし避難に備えることが大切。一方、危険な立地を避けて施設を建設することも重要だが、今は民間任せになっているので、国の費用助成も含めた用地確保の支援策が必要だ。

水防法

水害の被害軽減のため国や地方自治体が果たすべき役割を明記した法律。国に河川ごとの浸水想定区域図策定と自治体への通知も求めており、市町村は地域防災計画に想定区域図を反映する。関東・東北豪雨(2015年9月)や台風10号(16年8月)などの大規模水害を受け、中小河川のリスク情報発信や周辺自治体などによる減災協議会の創設も規定した。洪水時に河川の巡視や水門の開閉などにあたる水防団の身分規定もしている。

排水ポンプ3カ所が全て破損 熊本・球磨村の渡地区、浸水で能力喪失

(西日本新聞2020/7/18 6:00)https://www.nishinippon.co.jp/item/n/627281/

(写真)球磨川(上)と支流の小川(左下)が氾濫し、広い範囲で浸水した熊本県球磨村=4日(撮影・帖地洸平)

(写真)球磨川(上)と支流の小川(左下)が氾濫し、広い範囲で浸水した熊本県球磨村=4日(撮影・帖地洸平)

熊本県南部を襲った4日の豪雨の際、大規模浸水が発生した同県球磨村渡地区に設置されていた3カ所の排水ポンプ施設が浸水で全て破損し、排水能力を失っていたことが国土交通省八代河川国道事務所への取材で分かった。

同事務所は同等の排水能力を持つポンプ車を配備して対応している。

排水施設は、建設が中止された川辺川ダムに代わる治水対策の一環で、国交省が2015年に11億円をかけて整備した。

支流側の内水氾濫を軽減する能力があり、今回の豪雨でも当初は稼働したが、球磨川の氾濫で水に漬かり動かなくなったという。

渡地区は球磨川と支流の合流部に当たり、人吉盆地に降った雨が集中する地形。

渡地区では2階建て民家の屋根付近まで水に漬かり、浸水深は5メートルを超えたとみられる。

地区内には、14人が死亡した特別養護老人ホーム「千寿園」もある。

同事務所によると、隣接する同県人吉市でも球磨川の氾濫で国管理の排水施設1カ所が破損。

「本流が氾濫するような大規模な浸水では排水施設自体が水没してしまい、対応できない」という。

(古川努)

カギは「流域治水」と「事前放流」豪雨時代の新たな治水政策の課題は

カテゴリー:

今夏の豪雨災害を踏まえて、流域治水とダムの事前放流を取り上げた毎日新聞の記事を掲載します。

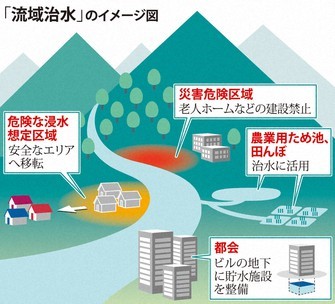

堤防等だけではなく、流域全体で洪水に対応する流域治水の考えが必要であることはいうまでもありません。

国交省の社会資本整備審議会の答申「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方~あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換~」https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001030.html(7月9日公表)にもその趣旨のことが書かれていまます。問題はそれをどう具体化していくかです。

流域治水の先進例である滋賀県は流域治水推進条例を2014年につくりましたが、その滋賀県でさえ、具体的に浸水警戒区域の立地規制、建築規制を行っているのは現段階では2地区にとどまっており、流域治水を具体的にどう進めていくかが重要です。

流域治水という理念は大切だけれども、理念だけではだめです。

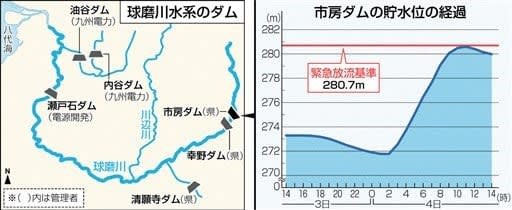

また、球磨川には6基のダム(多目的の市房ダムと発電用ダム5基)がありますが(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/dai3/sankou.pdf)、

政府の方針として今年度から実施することになったダムの事前放流はどのダムも実施できませんでした。市房ダムは下記の熊本日日新聞7月8日の記事によれば、薄氷を踏む思いで緊急放流が避けられたということです。

政府の方針であるダムの事前放流は机上のプランという面があります。

カギは「流域治水」と「事前放流」 豪雨時代の新たな治水政策の課題は

(毎日新聞2020年7月28日) https://mainichi.jp/articles/20200728/k00/00m/040/187000c

(写真)球磨川が氾濫し浸水した住宅。川の流域にあり、命へ危険を及ぼす可能性が高いエリアにある住宅は今後、安全な地域への移転も促される=熊本県球磨村で2020年7月4日午前11時43分、本社ヘリから田鍋公也撮影

(写真)球磨川が氾濫し浸水した住宅。川の流域にあり、命へ危険を及ぼす可能性が高いエリアにある住宅は今後、安全な地域への移転も促される=熊本県球磨村で2020年7月4日午前11時43分、本社ヘリから田鍋公也撮影

7月の豪雨で相次いだような川の氾濫が、毎年のように日本列島を襲う。降水量が増え、堤防やダムだけでは対応しきれていないからだ。このため国は、従来の治水政策を見直す。浸水エリアからの住宅移転や、ビル地下での貯水施設整備といった民間の協力を求める「流域治水」にかじを切り、利水ダムの「事前放流」をはじめとした新たな対策を進める。だが課題は多く、実効性は未知数だ。

予測しにくい降水量、予算の壁も

九州で猛烈な雨が降っていた7月6日。東京・霞が関の庁舎会議室に、赤羽一嘉国土交通相ら国交省幹部が集まり、新たな防災・減災施策を取りまとめた。その主要項目の最初に「あらゆる関係者により流域全体で行う『流域治水』へ転換する」との方針が明記された。

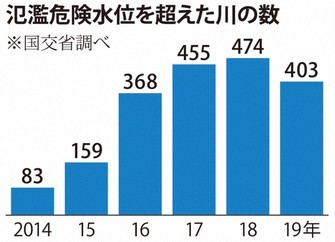

急勾配の川が多い日本は、大雨になると川の流れが一気に強まり、洪水になるリスクが高い。その防止に中心的な役割を担ってきたのがダムや堤防だ。だが、ダムの貯水容量や堤防の高さは過去の降水量を基にしており、近年の豪雨への対応が難しくなっている。例えば川で洪水が起きる一歩手前の「氾濫危険水位」。これを超えた川の数は2014年は83だったが、19年は403と5倍近くになっている。今世紀半ばには洪水発生の頻度が2倍になるとの試算もある。

予算不足の問題もある。00年代前半に1兆6000億円程度あった治水関連予算は、10年代前半に6000億円台へ減少。19年度は1兆円超に回復したものの、洪水を防ぐための川の掘削や堤防整備は徐々にしか進まず、洪水を招く一因になっている。

国が新たに打ち出した流域治水は、企業や住民にも洪水防止や被害軽減に協力を求めるものだ。ビル地下に貯水施設を整備してもらい、水をためる場所を増やす。田んぼや農業用ため池も非常時には水の出口を塞ぎ、臨時の貯水池として活用する。

川の流域で水害リスクが高い場所では、改正都市計画法に基づき22年から開発を抑制する。洪水や崖崩れの災害危険区域などでは現在、老人ホームや病院を知事らの許可があれば建てられるが、原則禁止する。市街化調整区域にある浸水想定区域のうち命に危険を及ぼす可能性が高いエリアでは、盛り土を施しているか、避難施設が近くにあるかなど安全対策を考慮し、住宅開発の可否を決める。既存の住宅は移転を促す。

だが、民間を巻き込む取り組みは自発的なものに委ねざるを得ない。地下に貯水施設を整備したビルは容積率が緩和される方向であるものの、インセンティブ(刺激策)としては十分ではない。住宅移転も強制はできず、ハードルは高い。市町村の移転事業の費用を助成する国の防災集団移転促進事業があるが、事業ができた1972年以降の移転戸数は約3万8700戸にとどまる。ほとんどが東日本大震災の被災地だ。

関西大の河田恵昭(よしあき)特別任命教授(危機管理)は「もはやダムや堤防で命を守るのは難しく、流域治水はよい考えだ。だが、記録破りの豪雨が毎年水害を繰り返す現実を直視し、予算をどうするかにまで踏み込まないと、絵に描いた餅になる。自分たちだけでは治水を担えない状況にあることも国はきちんと説明し、住民や企業には自助と共助に取り組んでもらうしかない」と話す。【山本佳孝】

早くも限界を露呈した事前放流

7月4日に熊本県を襲った豪雨では、ダムの洪水調節機能を強化するため今年度から国が進める利水ダムの「事前放流」の限界もいきなり露呈した。事前放流は水道や農業用水、発電といった利水目的でためたダムの水位をあらかじめ下げて大雨に備えることで、下流域の洪水被害を軽減するのが狙い。だが今回は、事前放流が必要になるほどの雨が降るとの予測ができず、事前放流自体が実現しなかった。

政府が4月に示したガイドラインは、事前放流するかどうかは降雨の3日前から判断することになっている。洪水調整が目的の治水ダムに比べ利水ダムの放流能力には限界があり、水位を下げるには十分な時間が必要なためだ。一方、4日に相次ぎ氾濫した熊本県の球磨川流域には六つのダムがあるが、事前放流の基準となる雨が降ることが分かったのは3日午後10時ごろ。それまでの雨で各ダムへの流入量は既に増え始めており、事前放流できるタイミングを逸していた。

政府が4月に示したガイドラインは、事前放流するかどうかは降雨の3日前から判断することになっている。洪水調整が目的の治水ダムに比べ利水ダムの放流能力には限界があり、水位を下げるには十分な時間が必要なためだ。一方、4日に相次ぎ氾濫した熊本県の球磨川流域には六つのダムがあるが、事前放流の基準となる雨が降ることが分かったのは3日午後10時ごろ。それまでの雨で各ダムへの流入量は既に増え始めており、事前放流できるタイミングを逸していた。

今回のような線状降水帯による雨は、台風と違って事前予測が難しく、国土交通省九州地方整備局の担当者は「雨量予測さえできれば、神様のような運転ができるのだが」と悔やむ。政府は事前放流を促すため、貯水量が回復しなかった場合の利水事業者への損失を国費で補塡(ほてん)する制度も作ったが、この担当者は「補償も税金だ。予測も出ていないのに『念のため』というだけで放流するわけにはいかない」と語った。

もっとも、六つのダムのうち球磨川流域最大で、治水と利水機能を併せ持つ多目的ダムの市房ダムだけは熊本県が試験導入している「予備放流」という枠組みで、半日ほどだが事前に放流し、一定の被害抑制効果があった。県によると、県独自の雨量予測基準によって3日午後3時ごろから4日午前2時ごろまで放流。これによって貯水余力が生まれ、ピーク時には毎秒1200立方メートル超の流入に対し、放流量を半分以下の585立方メートルに抑え、約10キロ下流の水位を91センチ下げる効果があったとしている。

事前放流は2019年10月の台風19号で洪水被害が相次いだことを受け、官邸主導で導入が決まった。国管理の全国99の1級水系で国が利水事業者と協定を結び、水害対策に使える貯水容量は計算上約46億立方メートルから約91億立方メートルになったとされる。京都大防災研究所の角哲也教授は「やみくもに対象とするダムを広げるのではなく、洪水調節効果が高いダムに絞ったうえで、最新の降雨予測技術を集中させて対応すべきだ」と指摘する。【平川昌範】

「線状降水帯」が予測の混乱に拍車

7月の豪雨で気象庁は大雨特別警報を3回出したが、事前に記者会見を開くなどして発令の可能性を警告することはできなかった。実際の降雨量を正確に予測できていれば、事前放流をすることができた。

(写真)球磨川の氾濫で浸水した集落。川の流域にあり、命へ危険を及ぼす可能性が高いエリアにある住宅は今後、安全な地域への移転も促される=熊本県球磨村で2020年7月4日午後3時57分、本社ヘリから田鍋公也撮影

(写真)球磨川の氾濫で浸水した集落。川の流域にあり、命へ危険を及ぼす可能性が高いエリアにある住宅は今後、安全な地域への移転も促される=熊本県球磨村で2020年7月4日午後3時57分、本社ヘリから田鍋公也撮影

一連の豪雨が始まったのは3日。気象庁はこの日夕、九州南部で24時間に予想される雨量を特別警報レベルには満たない250ミリと発表した。ところが、雨量は4日未明に急上昇する。局所的に次々と積乱雲が生じる「線状降水帯」によるものだ。4日午前4時50分、熊本、鹿児島両県に大雨特別警報が出された。2019年の台風19号では、気象庁は上陸3日前から緊急記者会見を開催。特別警報を出す可能性に触れ、警戒を促していた。気象庁の関田康雄長官は15日の記者会見で「実力不足。線状降水帯のような小さな現象は予測が難しい」と語った。

気象庁には積極的な情報発信が求められる一方、不確かな予測の公表は「オオカミ少年」(担当者)になりかねないとのジレンマがある。「正解」が見つからない中、大雨特別警報の精度を高めるため、発令基準を改善する。土壌にたまった雨量から土砂災害の危険度を測る新たな基準を設け、「空振り」を減らす。さらに、5キロ四方で調べている土壌の危険度を1キロ四方にして細かく把握し、「見逃し」を防ぐ。ただし、事前予測が難しい状況は当面変わらないという。

東京大大学院の田中淳特任教授(災害情報論)は「大雨特別警報の発表時点では、雨が強くて安全な避難ができないなど危険な状態になっている。防災情報の中心は河川の水位情報と土砂災害警戒情報だ。住民はこれらを指針に早めに避難してほしい」としている。【黒川晋史】

市房ダム 緊急放流、寸前で回避 予備放流も”薄氷”の運用

(熊本日日新聞2020/7/8 15:00) https://this.kiji.is/653475963595605089?c=92619697908483575

(写真)豪雨で貯水位が上昇したが、緊急放流は免れた市房ダム=4日(県提供)

(写真)豪雨で貯水位が上昇したが、緊急放流は免れた市房ダム=4日(県提供)

球磨川水系最大の熊本県営市房ダム(水上村、多目的ダム)は4日の豪雨による緊急放流を寸前で回避することができた。雨量の弱まりに加え、県は2年前に試験導入した「予備放流」の実施も効果があったと説明する。一方、昨年10月の台風19号被害を踏まえて国が積極的な運用を目指す「利水ダム」の事前放流は、同水系の6基全てで実施されなかった。(内田裕之、嶋田昇平)

球磨川水系最大の熊本県営市房ダム(水上村、多目的ダム)は4日の豪雨による緊急放流を寸前で回避することができた。雨量の弱まりに加え、県は2年前に試験導入した「予備放流」の実施も効果があったと説明する。一方、昨年10月の台風19号被害を踏まえて国が積極的な運用を目指す「利水ダム」の事前放流は、同水系の6基全てで実施されなかった。(内田裕之、嶋田昇平)

「4日午前8時半ごろから放流量を増加させる」-。同日午前6時、現地の市房ダム管理所から県庁に通知が届いた。

■わずか10センチ

県の速報値によると、午前6時の市房ダムの貯水位は276・47メートルで、1時間前から約1・4メートル上昇していた。このペースが続けば午前8時半には緊急放流基準の280・7メートルに達する恐れがあった。

同ダムは流入した水のうち一定量を放流して洪水調整する。ピークの放流量は午前6時の毎秒601・76トンで流入量(同1104・87トン)の半分近くをせき止めていた計算だ。しかし、緊急放流となれば、流入量と同量を放流する。

県は緊急放流を1時間先延ばしするぎりぎりの調整を続けた。同ダムの緊急放流は過去3回あるものの、県は「できるだけ下流に流す水の量は減らしたい」として、午前10時半に中止を決定。想定より雨量が弱まったためだが、午前11時の貯水位は280・6メートルで、基準まで残り10センチという“薄氷”の運用だった。

■効果は限定

県は今回、現地の雨量予測システムに基づき市房ダムで予備放流を実施し、3日午後3時から4日午前2時まで段階的に貯水位を約1・5メートル引き下げた。国と県、流域12市町村による川辺川ダムに代わる治水を「検討する場」(2009~15年)で示された既存ダム活用策として、18年から試行する取り組みだ。

県河川課は予備放流の効果について「緊急放流は防げたが、球磨川中流や下流への影響は限定的だ」と説明する。

一方、利水ダムの事前放流は、気象庁の降水予測を判断基準に大雨の3日前から貯水位を引き下げておく備え。球磨川水系では、利水目的もある市房に加え、幸野(水上村)、瀬戸石(球磨村、芦北町)、内谷(五木村)、油谷(八代市)、清願寺(あさぎり町)の全6基が対象。6基が事前放流すれば、被害が軽減した可能性はあったが、今回は「想定外の雨」(同庁予報課)で実現しなかった。

いずれも5月末にダム管理者と国、利水関係者の間で、事前放流に関する協定を締結したばかり。国土交通省水管理・国土保全局は「線状降水帯の予想を運用に反映させるのは容易ではない」としており、運用面の課題を指摘している。

熊本水害「ダム建設中止の旧民主党政権のせい」論は本当か?

熊本県の球磨川水害について毎日新聞の記事をお送りします。

嶋津へのインタビュー記事が中心ですが。お読みいただければと思います。

熊本水害「ダム建設中止の旧民主党政権のせい」論は本当か?

(毎日新聞2020年7月16日 15時54分) https://mainichi.jp/articles/20200716/k00/00m/040/134000c

(写真)国交省の依頼を受け、氾濫・決壊した球磨川の護岸を調べる技術者(左奥)ら=熊本県人吉市で2020年7月6日午後4時12分、幾島健太郎撮影

(写真)国交省の依頼を受け、氾濫・決壊した球磨川の護岸を調べる技術者(左奥)ら=熊本県人吉市で2020年7月6日午後4時12分、幾島健太郎撮影

そんな単純な話なのか? 多数の犠牲者が出た熊本・球磨川の水害で、ネット上などでは「旧民主党政権が球磨川に合流する川辺川のダム建設を中止したから洪水になった」などの声が広がった。災害が旧民主党たたきの材料になったわけだが、「民主党のせいだ」論は本当だろうか?【吉井理記/統合デジタル取材センター】

災害のたびに登場する政権たたき

お断りしておく。記者は、旧民主党政権の肩を持つ気は別にない。個人的には、あの3・11後に「原発ゼロ」を掲げながら、再稼働にかじを切ったことに強く失望した記憶がある。

それでも、だ。熊本の洪水災害について、ツイッターなどでこんな言葉が飛び交っていることには首をひねる。

「悪夢の民主党政権が川辺川ダム(球磨川上流)の建設を中止したからこんなことになった」「民主党政権が川辺川ダムを中止にしなければ、被害は防げていた」

災害時には、そんな言説が現れることが多い。

東日本大震災での東京電力福島第1原発事故が起きた5年前の2006年12月、共産党の吉井英勝衆院議員(当時)が地震・津波による原発の全電源喪失の可能性について問うた質問主意書に対し、当時の第1次安倍晋三政権は「ご指摘のような事態が生じないように安全の確保に万全を期している」との答弁書を出した。新たな安全対策を講じる必要性には一切言及しなかった。震災後、「安倍政権のせいで福島原発事故が起きた」という論もあったが、これも単純に過ぎるだろう。

では今回の豪雨被害はどうか。「当たり前ですが、ダムがあれば、洪水や川の氾濫が必ず防げる、というわけではありません」と切り出すのは、水問題に詳しい元東京都環境科学研究所研究員の嶋津暉之さん。治水問題に取り組む「水源開発問題全国連絡会」の共同代表を務める。

「今回、球磨川が氾濫したのは、球磨川とその支流の川辺川との合流地点にあたる人吉市やその下流の球磨村などです。球磨川に流れ込む川辺川上流にダムがあれば、洪水が防げたかといえば、単純にそうとも言えません」

川の氾濫で、人吉市などの水位や流量の観測データが十分に得られず、「きちんとした計算が現段階ではできませんが……」と前置きして、嶋津さんが続ける。

「川辺川ダムの予定地のすぐ下に川辺川の水位の観測拠点があります。水位から川の流量を導き出す関係式があるのですが、これら当時の流量を推定すると、川辺川ダムが建設され、稼働していたとしても、満水になっていたと思われます」

ダムは万能ではない。満水になればダムから水があふれるため、ダムに流れ込むのと同じ量の水を放流しなければならない。この時点で、ダムの目的でもある下流の流量を減らして洪水を防ぐ、という役割は果たせなくなる。

今回の球磨川の氾濫は4日朝に始まったが、ダムがあれば氾濫の時間を遅らせることはできたかもしれないが、防げたかどうかは分からない。

「データがそろっていませんから、確かなことは言えませんが、一般的にダムで下流に流れる水の量を減らして洪水を防ぐ効果は、川の流下能力(川がどれだけの水を流せるか)を増やすための河床掘削や堤防整備などの効果に比べれば小さいんです」

嶋津さんはそう指摘したうえで「そもそもですね……」とさらに語る。

旧民主党政権が09年に川辺川ダム建設工事中止を表明したが、政府・国土交通省は建設計画そのものは廃止していない。

「そのため、政府は現在も川辺川ダムが建設され、稼働していることを前提とした『河川整備基本方針』を維持しているんです。基本方針に沿って、具体的に川をどう整備し、治水や利水を図っていくかについて『河川整備計画』で示すわけですが、基本方針が改められていないがために、いまだに川辺川ダムを外した河川整備計画が作られていないんです」

この方針は「80年に1度」の大雨を想定し、その時の人吉市での球磨川の水の流量を「1秒あたり7000トン」と推計した。このうち、川辺川ダムなどで3000トンの水を減らせると見込んで、人吉市での流量を4000トンと計算し、河道(川の水を安全に流すことができる部分)についても4000トン以内の流下能力とするように求めている。

(写真)球磨川の氾濫で一部が損壊し渡れなくなった天狗橋=熊本県人吉市で2020年7月12日午前9時27分、宮間俊樹撮影

(写真)球磨川の氾濫で一部が損壊し渡れなくなった天狗橋=熊本県人吉市で2020年7月12日午前9時27分、宮間俊樹撮影

「7月4日に球磨川が氾濫した時、川の流量は4000トンを大きく上回っていたはずです。建設が中止された以上、川辺川ダムを前提としない新たな河川整備基本方針と河川整備計画を作り、ダムがなくても川があふれないよう、川を掘削するなどして流下能力を高めていれば、洪水にならなかったと考えています」

八ッ場ダムが救った?

そういえば、旧民主党政権が建設を一時凍結した利根川水系の八ッ場(やんば)ダム(群馬県長野原町、今年3月から本格運用)についても、昨年秋の台風19号の大雨の時、試験運用中で、ほぼ空っぽだったダムが一晩で満水近くに達した。このため、「民主党政権が潰そうとしたダムが水をせきとめたからこそ、利根川の堤防決壊を防ぎ、北関東が救われた」「ダムに反対した民主党政権は最悪」などといった声がツイッターで散見された。

「ダムが川の流量を減らす効果は、下流に行けば行くほど減衰されます。国交省の計算では、八ッ場ダムの最大流量削減率は利根川中流で3%、下流で1%にしかなりません。『八ッ場ダムが北関東を救った』というのは私は事実と異なると考えています」

付け加えれば、もし民主党政権が建設を凍結せず、台風の襲来前にダムが本格運用され、水が一定たまっている状態で大雨に見舞われていたら、これまたどうなったかは分からない。

皮肉にも「民主党政権が一時凍結したからこそ、(試験運用中で)ダムに貯水できた」という言い方もあり得る。ことほどさように「○○政権が……」という論法は、意味をなさないのだ。

「ことは人命にかかわる問題です。特定の政党や政権をおとしめるためではなく、政治を離れ、災害をどう減らすか、議論してほしいと思います」(嶋津さん)

同感である。