水源連の最新ニュース

なぜダム造られる? 滋賀・大戸川ダム方針転換から1年

国が建設を凍結した淀川水系の大戸川(だいどがわ)ダム(大津市)について、滋賀県の三日月大造知事が、建設推進に舵を切ってから1年になります。この問題をとらえた記事をお送りします。

三日月氏は嘉田由紀子・前知事の後継者でしたが、知事に再選されるために、自民党等の求めに応じて方針を転換しました。三日月氏はダム検証が始まった時は国土交通政務官(のちに副大臣)でしたが、ダム推進の道具となったダム検証を河川官僚と一緒に進めました。元々そのような人物です。

大戸川ダムの凍結解除に対して、京都府と大阪府が難色を示しています。

今更、新たなダムをつくる時代ではないと思うのですが。

なぜダム造られる? 滋賀・大戸川ダム方針転換から1年

(朝日新聞2020年5月6日 7時00分)

自粛で労力不安も… 水不足回避し田植え大丈夫 少雪の懸念一転、4月は多雨

カテゴリー:

今年は記録的な少雪の影響で水不足が心配されていましたが、4月の雨量が東日本を中心に観測史上最多であったので、田植えは大丈夫なようです。その記事を掲載します。

自粛で労力不安も… 水不足回避し田植え大丈夫 少雪の懸念一転、4月は多雨

(日本農業新聞2020/5/5(火) 7:08配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200505-00010001-agrinews-soci

北海道を除く各地で、田植えの季節を迎えた。今年は記録的な少雪の影響で水不足への不安が高まったが、4月の雨量が東日本を中心に観測史上最多級だったことなどで、「平年よりも潤沢」な農業用水が確保された。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う人手不足の懸念はあるが、農家や水稲関係者は「水不足とのダブルパンチは避けられた」と、ひとまずは安堵(あんど)している。(栗田慎一)

気象庁の発表によると、4月の雨量は北、東、西日本の多くの地点で平年を大きく上回った。一方で、低気圧の影響を受けなかった鹿児島と沖縄の2地点では過去最少となった。

新潟県は1月、通常は夏に開く渇水対策本部を急きょ開いた。田植え時期に十分な水が確保できなくなる恐れが高いとして、県内26のため池の水抜きを中止するよう各土地改良区に呼び掛けた。

県農産園芸課の担当者は「慣例の水抜きをやめたことで、満水状態が保たれた。さらに、4月の雨で県内4大河川も平年より流量が増え、不安は消えた」と言う。宮城県農村振興課も「河川からポンプで水をくみ上げる計画だったが、4月の雨で県内17の農業用ダムや大小5500のため池もほぼ満水となった」と胸をなで下ろす。

一方、山の雪不足は夏まで影響するとの見方が強い。宮城県の担当者は「梅雨に十分な雨が降らなければ、7月後半から田んぼの水を抜いて地表を乾燥させた後、稲穂が出る頃に再び田に入れる『花水』が不足する恐れがある」と警戒。福島県農地管理課の担当者も「農業用ダムの貯水率は110%だが、少雪で山に水のストックがない分、盆前の花水が心配だ」と話す。

(写真)晴天の下、田植え機に乗って苗を植える船川さん(埼玉県幸手市で)

(写真)晴天の下、田植え機に乗って苗を植える船川さん(埼玉県幸手市で)

例年同様に準備

米農家も一様に安堵している。

平年通り田植えが始まった埼玉県幸手市で2日、市内で計95ヘクタールの水田を耕作する船川智弘さん(37)は「春先の雨が多かったので水は十分」と笑顔で話した。一方で、高齢などを理由に離農する人が増えており、今年は新たに6ヘクタールを受け入れた。水田が分散しており作業効率が悪く、規模拡大でのコスト面が課題になっているとし、「一枚の田の面積を広げるなどコスト削減で工夫している」という。

宮城県登米市の専業農家、佐藤瑛彦さん(34)も「河川の取水制限もなく、水の不安はなくなった」とし、例年同様に中旬から田植えを始める考えだ。

低気圧 頻繁に通過相次ぎ「史上最多」

気象庁によると、4月の1カ月間雨量が全国最多だった地点は三重・尾鷲の581ミリ(平年比2倍)で、観測史上最多だった3地点は東京296・5ミリ(同2・4倍)、兵庫・豊岡223ミリ(同2・2倍)、山形・新庄181ミリ(同1・9倍)。この他、200ミリを超えたのは、高知・清水321・5ミリ、岩手・大船渡294ミリ、静岡248・5ミリ、横浜244・5ミリ、千葉221ミリ、松江219ミリ、京都・舞鶴203ミリなど計16地点だった。

記録的な多雨となったのは、日本列島付近を低気圧と高気圧が交互に通過し、大荒れの天気が続いたため。一方で、高気圧の通過に伴い日照時間も記録的な長さとなり、千葉、静岡、愛知、高知、鹿児島など東、

ダム事前放流のガイドラインの策定(国土交通省)

カテゴリー:

利水のための貯水容量を治水に活用するダムの事前放流について、国土交通省がガイドラインを策定しました。国土交通省の発表は下記の通りです。その記事も掲載します。

総理官邸に「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/

が設置され、昨年11月26日、12月12日、昨日(4月22日)会議が開かれ、事前放流ガイドラインが策定されました。

記事にある「(事前放流によって)貯水量が不足した場合の(利水事業者への)補填」は、ガイドラインに次のように書かれています。(11~12ページ)

「【損失補填制度】

Ⅰ 損失補填を受けることができる施設等

国土交通省及び水資源機構が管理するダム及び河川法第 26 条の許可を受けて1級水系に設置された利水ダムを対象とする。

Ⅱ 損失補填の内容

損失補填とは、事前放流に使用した利水容量等が回復しないことに起因して、従前の機能が著しく低下し、かつ、気象庁による降雨予測と実績とに著しい相違が生じたことに合理的理由がある場合、機能回復のために要した措置等について、利水事業者の申し出に基づき、地方整備局等と利水事業者(利水ダムの管理者およびダムに権利を有する者。以下同じ。 )が協議の上、必要な費用を堰堤維持費又は水資源開発事業交付金により負担するものである。」

記事に書かれている通り、自治体が管理する河川に設置しているダムは補填の対象外です。

すなわち、補填の対象は一級水系の国の直轄区間にあるダムであって、一級水系の指定区間(都道府県管理区間)および二級水系にあるダムは補填の対象になりません(国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水利係に確認)。

事前放流をするためはダム集水域の雨量を予測することが必要ですが、実際には量的にきちんと予測することが結構難しく、事前放流が空振りになることが少なくありません。

また、事前放流さえすれば、緊急放流を回避できるというものではありません。

2018年7月の西日本豪雨において愛媛県・肱川の野村ダムと鹿野川ダムはそれなりの事前放流をしていましたが、それでも凄まじい緊急放流を行ってダム下流域の大氾濫を引き起こしました。

国土交通省 「事前放流ガイドラインの策定について」

令和2年4月22日 http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000064.html

水害の激甚化等を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向け、関係行政機関の緊密な連携の下、総合的な検討を行うため、令和元年11月、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」が設置され、令和元年12月に同会議で策定された「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」に基づき、関係省庁が連携して取り組みを進めてきています。

今般、同基本方針に基づき、国土交通省において、ダムの事前放流の実施にあたっての基本的事項を定める事前放流ガイドラインを策定しました。

本ガイドラインは、本日開催された「第3回既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」において確認され、策定したものです。

報道発表資料

1.事前放流ガイドライン 概要 http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001341536.pdf

2.事前放流ガイドライン 本文 http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001341537.pdf

(ダム事前放流ガイドライン 国交省 2020年4月22日)

(参考)関連資料

○既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/

○既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/pdf/kihon_hoshin.pdf

ダム事前放流は3日前開始 国指針、水不足の補填も

(日本経済新聞2020/4/22 18:56)https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58361400S0A420C2CR8000/

国土交通省は22日、大雨に備え、ダムにためている発電や水道用の水を事前放流する際のガイドラインを定めた。どれほどの雨が降れば下流で洪水が起こるかをあらかじめ算出しておき、気象庁の予報雨量がその基準を上回る場合、3日前から放流を始めることを基本とした。

予報より雨が少なく利用できる水が足りなくなった場合、火力発電を増やしたり、給水車を出動させたりするための費用を国が補填することも明記した。

多くのダムの空き容量を増やしておけば洪水予防に役立つため、政府は昨年の台風被害を踏まえ、国や自治体、電力会社などが管理するダムで事前放流を促進する方針を決めていた。

大雨シーズンに備え、今後、ダムごとに最低限残しておく水量などを決める。国管理の河川では先行して利水関係者との協議が進んでおり、5月末までに全国で事前放流に関する協定を水系ごとに整える。

貯水量が不足した場合の補填は、ダム管理者が事前放流をためらうことがないようにするのが目的。ただ自治体が自ら管理する河川に設置しているダムは対象外になる。〔共同〕

事前放流で指針策定/利水ダム洪水調節活用/国交省

(建設通信新聞 2020/4/23 ) https://www.kensetsunews.com/archives/445887

国土交通省は、利水ダムを含む既存ダムを洪水調節に活用する政府の方針に基づき、事前放流ガイドラインを策定した。国交省所管ダムと河川法第26条の許可を得て設置された利水ダムを対象に、事前放流を開始する基準や貯水位低下量、最大放流量、中止基準の設定方法など、事前放流の実施に当たって基本的な事項を定めた。事前放流後に水位が回復しなかった場合の対応も盛り込んでいる。

22日に開かれた政府の「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」で決定した。

洪水調節容量が設定されていない利水ダムは、発電や都市用水などの補給で貯水位を高く維持しなければならず、事前放流後に利水容量が回復しない場合に利水者が損失を被ることが、事前放流を拡大する上で課題だった。

ガイドラインは、水位が回復しないでダムからの補給による水利用が困難になる恐れが生じた場合、河川管理者がダムの貯留制限緩和の可能性や取水時期変更の可能性など必要な情報を利水者に提供し、関係者間の水利用の調整が円滑に実施されるよう努めると明記。国交省が20年度に創設した損失補填制度の詳細も記し、必要な水量を確保できず、利水者に特別の負担が生じた場合に制度を活用できるとの見解を示している。

政府の検討会議は、既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針を2019年12月に決定。19年の台風19号を踏まえ、緊急時に既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう、国交省を中心に関係省庁が密接に連携して速やかに必要な措置を講じることを決めた。事前放流ガイドラインは取り組みの1つと位置付けている。

質問なるほドリ ダムの洪水対策が進むの? 「利水」用でも事前放流 国がガイドライン作成=回答・山本佳孝

(毎日新聞東京朝刊2020年5月9日) https://mainichi.jp/articles/20200509/ddm/003/070/112000c

(写真)放流するダム=相模原市緑区で2019年10月、本社ヘリから宮本明登撮影

(写真)放流するダム=相模原市緑区で2019年10月、本社ヘリから宮本明登撮影

なるほドリ そろそろ雨の季節だね。2019年にはたくさんの川で洪水(こうずい)が起きたから、ダムの機能が強化されるって聞いたよ。

記者 日本には1500基(き)近くのダムがありますが、洪水を防ぐ「治水(ちすい)」機能を持つのは全体の4割にとどまります。6割は上水道や発電、農業用といった「利水(りすい)」目的のみで水をためているダムです。そこで国はこの夏から、利水ダムにも治水の役割(やくわり)を担(にな)ってもらおうとしています。

Q どういうことをするの?

A 利水ダムに「事前放流(じぜんほうりゅう)」をしてもらうのです。事前放流とは、大雨が降る前に利水用の水をダムの外に流すことです。ダムの空き容量(ようりょう)を増やして水をためられるようにし、下流の川で洪水が起きるのを防ぎます。これまで、事前放流に応じる利水ダムは限られてきました。そこで国土交通省(こくどこうつうしょう)は4月、多くの利水ダムに協力してもらおうと、事前放流に関するガイドラインを初めて作ったのです。

Q どういう内容なの?

A まずは各ダムで、どれくらいの雨が降れば下流の川で洪水が起きるのかという基準降雨量(きじゅんこううりょう)を設定しておきます。気象庁(きしょうちょう)の予報雨量がそれを上回った時、早ければ3日前から放流の判断を始めましょうという内容です。国は5月末までに、特に重要な川である「1級水系」のダムを管理する電力会社や土地改良区(とちかいりょうく)、自治体と治水協定を結ぶ予定です。

Q でも予報通りに雨が降らないと、利水用の水がなくなって困るんじゃないかな。

A ガイドラインでは貯水量(ちょすいりょう)が不足した場合の補塡(ほてん)策も示しています。水力発電の代わりに火力発電を増やしたり、取水制限(しゅすいせいげん)で給水車を出動(しゅつどう)させたりした時の費用について、国が補います。既存(きぞん)のダムをフル活用し、洪水対策にあたる構えです。(社会部)

利根川における八ッ場ダムの治水効果に関する新たな考察

カテゴリー:

最近になって、昨年10月の台風19号において八ツ場ダムがあったから、利根川が氾濫せず、首都圏が助かったという話がテレビ等で語られることがありました。

その経過は八ツ場あしたの会HP https://yamba-net.org/51266/(利根川における八ッ場ダムの治水効果に関する新たな考察)に書かれていますので、お読みください。

国土交通省は八ツ場ダムそのものの効果は示していません。

国土交通省は利根川上流7ダムによって利根川・八斗島地点で約1mの水位低下があったという発表を昨年11月にしたものの、八ッ場ダム等の個別ダムの効果は検証しておらず、今後、その検証を行うかどうかも未定としています。

個別ダムの効果を示せないのですから、この計算にどこまでの科学性があるのか、疑問です。

そして、利根川上流ダムの治水効果が八斗島地点でたとえそれなりにあったとしても、利根川の中流から下流に行くと、ダムの治水効果は次第に減衰していくのであって、八ツ場ダムがあったから、首都圏、東京が助かったとするのは根拠がない憶測の話でしかありません。

そこで、今回、このような根拠のない話が流布しないように「国交省の発表と八ッ場ダムの治水効果についての考察」という論考をまとめました。

八ツ場あしたの会のHP https://yamba-net.org/51231/ に掲載されましたので、少し長いですが、お読みいただければと思います。

八ツ場ダムの効果があると言っているのは、山田正中央大教授ですが、山田氏はその計算根拠をきちんと示しているわけではありません。それも、「都市問題」今年2月号で

「利根川上流域のダムが全てなかった場合、八斗島地点では約70㎝~1m程度水位が上昇していた可能性があり、その中でも八ッ場ダムがなかったと想定した場合には50 cm程度水位が上昇していた可能性がある」と書いておきながら、

3月13日のNHK前橋の放送では「台風19号では八ッ場ダムによる水位低減効果は八斗島地点で67cmあった」と語っており、数字がぐらついています。どの程度の根拠があるのか、わかったものではありません。

私は山田氏とは国交省の「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」で一度、相対したことがありますが、科学的な思考を感じさせる人ではありませんでした。

なお、八ツ場ダムの治水効果については昨年10月は栗橋地点より下流について検討し、「台風19号、利根川における八ッ場ダムの洪水調節効果」をまとめました。

https://yamba-net.org/48931/

今回、八斗島地点についても検討しておく必要があると考え、「2019年台風19号と利根川・八斗島地点についての検討」も書いてみました。

八ツ場あしたの会のHPに掲載されましたのでhttps://yamba-net.org/51251/、

合わせてお読みいただければと思います。

(嶋津暉之)

国交省 第2回 台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会 耐越水堤防工法の検討 千曲川の破堤箇所へ導入

カテゴリー:

去る3月25日に国土交通省で「第2回 令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会」が開かれました。

その配布資料が国土交通省のHPに掲載されました。そのURLは下記の通りです。

これらの資料をみると、耐越水堤防工法の導入を国土交通省が前向きに検討しているように思われます。

昨年の台風19号による洪水では国管理河川の12箇所・県管理河川の128箇所で堤防決壊が発生したので、国土交通省も背に腹はかえられず、封印してきた耐越水堤防工法の導入を考えざるを得なくなったようです。

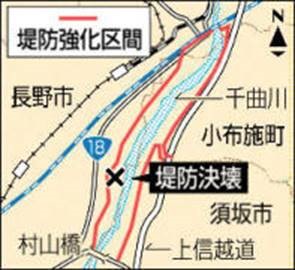

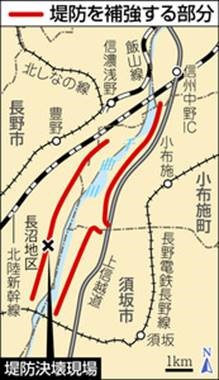

そして、台風19号で決壊した千曲川の決壊箇所の上下流500メートル区間の堤防は耐越水堤防工法を導入し、川側と住宅地側ののり面をコンクリートブロックで覆う工事を進めることになりました。

信濃毎日新聞と中日新聞が下記の通り、伝えています。

昨年12月4日の千曲川堤防調査委員会に示された堤防工法は耐越水堤防工法ではなかったのですが、耐越水堤防工法に変わりました。

千曲川河川事務所に問い合わせたところ、今回の国土交通省の技術検討会で耐越水堤防工法の導入の方向が示されたので、千曲川で実施することになったとのことでした。

私たちが求めてきた耐越水堤防工法(住宅地側ののり面を連接コンクリートブロックで覆う工法)がようやく実施されることになりました。

決壊しにくい堤防を求める住民の声がようやく届いたように思います。

国土交通省 第2回 令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会の配付資料

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/gijutsu_kentoukai/dai02kai/index.html

対策工法の検討(案)

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/gijutsu_kentoukai/dai02kai/pdf/doc3.pdf

緊急的な河川堤防の強化方策の 方向性(案)

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/gijutsu_kentoukai/dai02kai/pdf/doc4.pdf

各対策工法について(案)

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/gijutsu_kentoukai/dai02kai/pdf/hosoku1.pdf

堤防全体覆う工事に 千曲川 村山橋下流8キロ区間

(信濃毎日新聞2020年3月31日) https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20200331/KT200330ATI090035000.php

•

•

•

(写真)長沼地区の会合で説明する千曲川河川事務所職員ら=30日午後6時7分、長野市

国土交通省千曲川河川事務所(長野市)は30日、昨年の台風19号災害による長野市の決壊現場付近の千曲川左右両岸約8キロ区間で、堤防全体を水が浸透しにくい素材やコンクリートで覆う方針を明らかにした。約70メートルに及んだ決壊は、堤防を越えた水流により堤防の住宅地側が削られ、水圧に耐えきれなくなったのが主な原因とされる。新たな「被覆(ひふく)型」堤防の工事により、仮に越水した場合でも決壊がしにくくなるとしている。

30日夜、長野市内で開いた長沼地区復興対策企画委員会で説明した。対象は長野市と須坂市を結ぶ村山橋から川幅が狭くなる中野市立ケ花付近までの左岸(長野市側)約7・5キロ、右岸(須坂市、上高井郡小布施町側)約8・5キロの区間。特に決壊箇所の上下流500メートル区間の堤防は5月末までに、川側と住宅地側ののり面をコンクリートブロックで覆い、優先的に工事を進めるとした。

国と流域自治体が2027年度までに取り組む「緊急治水対策プロジェクト」では、堤防の上部や住宅地側ののり面下を強化する「危機管理型ハード対策」を実施するとの方針を示し、堤防の住宅地側のり面の多くは盛り土が露出する構造の予定だった。

国交省が設置した大学教授らによる技術検討会が25日の会合で、川幅が狭くなる手前の区間などには、被覆型の堤防を取り入れる方向性が示されたという。

長沼地区復興対策企画委の柳見沢(やなみさわ)宏委員長は、堤防の住宅地側の補強は地元が求めてきた内容だ―と評価。「今後は工事の実施時期や内容を確認したい」とした。

•

台風で決壊の千曲川堤防、8キロ補強 国決定、住宅地側も

(中日新聞長野版2020年4月3日) https://www.chunichi.co.jp/article/nagano/20200403/CK2020040302000025.html

国土交通省千曲川河川事務所(長野市)は、昨年十月の台風19号災害で決壊した千曲川の堤防について、決壊現場を含む約八キロを補強する方針を決めた。

国土交通省千曲川河川事務所(長野市)は、昨年十月の台風19号災害で決壊した千曲川の堤防について、決壊現場を含む約八キロを補強する方針を決めた。

決壊現場付近はこれまで河川側だけをコンクリートによる補強の対象にしていたが、住宅地側も対象に含めた。

計画では五月末までに決壊現場に近い同市長沼地区の堤防の河川側、住宅地側ののり面を五百メートルにわたって盛り土した後、コンクリートブロックを敷く。

広範囲での決壊も警戒し、水があふれる恐れのある七キロ以上で補強を進める。

国交省の千曲川堤防調査委員会は昨年十一月、豪雨による越水で住宅側ののり面が削られ、決壊に至ったと結論付けており、河川事務所の吉田俊康副所長は「堤防をコンクリートで覆うことで水があふれても削れにくくなる」と説明した。

河川事務所の従来計画に対しては、地元住民から安全対策が不十分で再度の決壊を懸念する声が上がっていた。

堤防決壊現場近くに住む笹井妙音さん(69)は「土がむき出しでは心配なので補強はありがたい」と話す一方で、「より安全にするために、堤防の高さを上げることも検討してほしい」と求めた。

(城石愛麻)