水源連の最新ニュース

西日本豪雨 19年度は真備“復興元年” 倉敷市長、計画完成版を発表 治水、複数事業で対応 /岡山

カテゴリー:

昨年7月の西日本豪雨で甚大な浸水被害を受けた倉敷市真備町地区の復興計画を倉敷市が発表しました。その記事を掲載します。

復興計画の主な事業のトップに書かれている「高梁川と小田川の合流点付け替え事業の5年間前倒し」が最も重要です。

小田川の合流点を高梁川の下流側に付け替える事業の計画は数十年以上前からありましたが、実施されませんでした。この付け替えが早期に行われていれば、昨年7月のバックウォーター現象による小田川の氾濫を防ぐことができたと思われます。

この付け替え事業の実施を遅らせてきた国土交通省の責任が問われます。

真備地区復興計画は倉敷市のHPに掲載されています。

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/122026/mabitiku-fukkou-keikaku.pdf

西日本豪雨

19年度は真備“復興元年” 倉敷市長、計画完成版を発表 治水、複数事業で対応 /岡山

(毎日新聞岡山版2019年3月26日)https://mainichi.jp/articles/20190326/ddl/k33/040/488000c

(写真)真備町地区の復興計画について説明する岡山県倉敷市の伊東香織市長=同市役所で、林田奈々撮影

(写真)真備町地区の復興計画について説明する岡山県倉敷市の伊東香織市長=同市役所で、林田奈々撮影

倉敷市の伊東香織市長は25日、昨年7月の西日本豪雨で甚大な浸水被害を受けた真備町地区の復興計画の完成版を発表した。2023年度までの復興事業を示し、「本格的な復興に向け、来年度を『復興元年』として取り組みたい」と語った。【林田奈々】

復興計画は基本方針に、経験を活(い)かした災害に強い▽みんなで住み続けられる▽産業の再興による活力ある▽地域資源の魅力をのばす▽支え合いと協働による--まちづくりを掲げ、実現に向けた事業を明記した。

復興計画は基本方針に、経験を活(い)かした災害に強い▽みんなで住み続けられる▽産業の再興による活力ある▽地域資源の魅力をのばす▽支え合いと協働による--まちづくりを掲げ、実現に向けた事業を明記した。

岡山県倉敷市が発表した、西日本豪雨で被害を受けた河川の復旧・強化に向けたスケジュール

住民から特に要望の強い治水対策については、河道掘削や堤防強化、合流点の付け替えといった複数の事業で対応。事業のスケジュールを年表で分かりやすく示し、今後は進捗(しんちょく)状況をホームページなどで確認できるようにする。

「逃げ遅れゼロ」を目指す防災・減災対策としては、足りなかった避難場所を補うため4月に各小学校区に浸水時の緊急避難場所を指定。また、住民自身による地区防災計画作成を促す。

住宅再建支援には、高齢者向けローン「リバースモーゲージ型融資」の金利引き下げ▽修繕・建て替え用融資の利子補給▽土地をかさ上げする際の開発許可基準の緩和--などのメニューを用意。自力での再建が困難な人向けに、災害公営住宅を20年度までに整備する。避難生活の支援では、市真備支え合いセンターを住民の見守り拠点と位置づけ、戸別訪問を継続。高齢者や障害者らについては必要なサービスへつなげていく。

復興計画は昨秋から、住民代表や有識者らでつくる策定委員会で主に検討が重ねられてきた。住民たちとの懇談会やアンケートの結果も反映し、完成した。この日、市役所で記者会見した伊東市長は「これで全てということではない。いただいた意見を今後の見直しで盛り込んでいきたい」と述べ、毎年度見直す方針を示した。計画は市のホームページで公開している。

________________________________________

真備町地区の復興計画に盛り込まれた主な事業

・高梁川と小田川の合流点付け替え事業の5年間前倒し

・避難ルート確保のため、小田川の堤防道路を7メートル程度に拡幅

・河川改修事業の進捗状況をホームページなどで見える化

・大雨時に水田に水を受ける「田んぼダム」導入の検討

・新たに5カ所の緊急避難場所を指定

・住民による地区防災計画作成の推進

・住民一人一人の「マイタイムライン」作成推進

・災害の記憶を伝える碑の整備

・災害情報を一元管理する総合防災情報システムの構築

・市真備支え合いセンターによる見守り、相談支援

・リバースモーゲージ型(自宅を担保に老後資金を借りる高齢者向けローン)融資の金利引き下げ

・約200戸の災害公営住宅の整備

・被災事業再開のための人材マッチング支援

・「金田一耕助」などを活用した観光促進

韓国4大河川の堰解体、専門家の意見も分かれる…日本でも堰めぐり葛藤

カテゴリー:

韓国では、李明博政権時代の2008~2012年に漢江、洛東江、錦江、栄山江の4大河川を浚渫して、堰を多数建設する4大河川事業が行われました。

この4大河川の堰解体について専門家の意見が分かれています。その記事を掲載します。

韓国4大河川の堰解体、専門家の意見も分かれる…日本でも堰めぐり葛藤

(中央日報2019/3/21(木) 13:54配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190321-00000035-cnippou-kr

韓国の水質・水資源専門家の中でも環境に及ぼす悪影響のため4大河川の堰の解体に同意する人は少なくない。その専門家らも政府が2月に提示した錦江(クムガン)・栄山江(ヨンサンガン)の3つの堰の解体案には批判的だ。1年にもならない短いモニタリング期間であるうえ、水質と生態が改善するという確実な証拠も確保していない状態で堰を解体することに賛成できないということだ。さらに干ばつや洪水が頻発するなど今後の気候変動まで考慮すると、慎重に接近する必要があると話す。

このため多くの専門家は直ちに堰を解体するよりも、水門を弾力的に運営しながら水質・生態・流量などに関連するデータを収集し、その後に決定をしても遅くはないと提言している。川と堰の周辺の重要なところにさまざまな測定センサーを設置し、10年間ほど堰の運用のビッグデータを集めれば、意思決定に大きく役立つということだ。

KAIST(韓国科学技術院)のある教授は「10年間ほどデータを蓄積した後に解体を決めてもよい。政治的に負担になるなら、最初からデータを海外研究陣に送って解釈を要請するのも方法」と述べた。

別の河川生態専門家は「季節により、過去(1991年)の洛東江(ナクトンガン)フェノール汚染事故のような懸案により、また地域の特性により堰を弾力的に運営すれば役に立つ」と強調した。藻類の大量発生が懸念される夏には水門を開いて滞留時間を減らし、渇水期の秋からは水を貯め、冬には農家が地下水を暖房に使えるようにするということだ。

キム・ソンジュン建国大社会環境工学科教授は「上流の堰で水門を開いて水を放流すれば、下流の堰まで到達するのに3-5日かかる」とし「その時間を考慮して放流して水門を操作すれば水質改善に役に立つだろう」と述べた。

その代わり10年以上も堰を運営すれば堰の構造を改良する必要も生じる。堰の水門の下を通って土砂や汚染堆積物が下流に流れるようにすることも水質の改善につながる。

政府も2017年3月、利水と治水、藻類の量などを総合的に考慮し、堰の水位を弾力的に調節する「ダム-堰-貯水池連係運営案」を発表した。特に環境部が最近明らかにしたように生活・農業用水取水口の位置を4大河川事業以前のように川底まで低くすれば、連係運営の効果ははるかに高まる可能性がある。

一方、海外でも堰の建設をめぐる問題があった。日本の「第十堰」をめぐる葛藤が代表的な例だ。1982年に建設省の四国地方建設局は徳島県を流れる吉野川について「水路工事実施基本計画」を樹立し、洪水防止のために堰の建設が必要だと指摘した。97年に徳島県知事が水門を開閉できる可動堰の建設を提案すると、これに反対する住民団体が結成された。住民は1000億円にのぼる工事費用がかかるうえ、干潟も破壊されるという点を挙げて反対した。

「第十堰」をめぐる葛藤は続き、結局、2000年1月に住民投票まで実施された。当時、投票率55%で反対が91.6%にのぼり、堰の建設は白紙になった。しかし日本では取水や洪水予防のため河川本流に可動堰を設置する事例が少なくない。

新潟・福島豪雨 只見川ダム損害賠償訴訟 控訴棄却 「電力側、河川管理義務なし」 仙台高裁判決 /福島

カテゴリー:

2011年7月の新潟・福島豪雨で只見川が氾濫した水害は、発電用ダムにたまった土砂の除去を怠ったことが原因であるとして、金山町の住民らが東北電力とJパワー(電源開発)に損害賠償を求めた控訴審の判決言い渡しが昨日(3月15日)に仙台高等裁判所でありました。

昨年12月20日の控訴審第1回口頭弁論が即日結審になりましたので、判決には何も期待できませんでしたが、予想どおり、原告の訴えを棄却しました。

その記事とニュースを掲載します。

只見川では1969年にほぼ同規模の洪水があって、その時は氾濫がなかったのですから、2011年の氾濫の原因は土砂堆積による河床上昇にあることは明らかなのですが、判決は堆砂除去の責任を認めませんでした。

しかも、判決文は「ダム設置者である東北電力の管理権限はダムにとどまり、河川の従前の機能を維持する義務はない」というもので、耳を疑う最悪の判決文でした。

こんな裁判長(小川浩裁判長)もいると思うと、司法への期待が絶望的になります。

新潟・福島豪雨

只見川ダム損害賠償訴訟 控訴棄却 「電力側、河川管理義務なし」 仙台高裁判決 /福島

(毎日新聞福島版2019年3月16日)https://mainichi.jp/articles/20190316/ddl/k07/040/175000c

2011年7月の新潟・福島豪雨で只見川が氾濫した水害を巡り、被災した金山町の住民らが、発電用ダムを管理する東北電力とJパワー(電源開発)に約2億円の損害賠償を求めた控訴審で、仙台高裁(小川浩裁判長)は15日、1審の福島地裁会津若松支部の判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

原告側は水害の原因として「ダム上流部の河川にたまった土砂が河床を上昇させた」と主張。電力会社側は「河川管理者の国から指示はなく、土砂の浚渫(しゅんせつ)はしている」と反論。電力会社にダム設置時の河床高まで土砂を浚渫する義務があったかなどが争点だった。

小川裁判長は「ダム設置者である東北電力の管理権限はダムにとどまり、河川の従前の機能を維持する義務はない」と指摘。「水害は未曽有の豪雨が原因で、ダム設置時の河床高まで浚渫していたとしても、被害を免れなかったと推認できる」と判断した。

また、被害を拡大させたのはJパワーの浚渫船が流出して本名ダムの放流ゲートを塞ぎ、上流の川の水位が上がったためで、陸揚げや厳重な係留を怠ったとした主張についても「水害が発生するほどの降水量は予測できず、浚渫船の固定に落ち度があったとまでは認められない」とした。

原告団の黒川広志事務局長(77)は「納得できない。ダム設置時の河床高まで浚渫しないと安心できない」と悔しがった。弁護士らと相談し上告するかを決めるという。

東北電力とJパワーは「弊社の主張が認められた。これからも安全第一に発電所の運営に努める」と話した。【湯浅聖一】

<只見川ダム訴訟>住民側の控訴棄却 仙台高裁

(河北新報2019年03月16日土曜日)https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201903/20190316_63024.html

2011年7月末の新潟・福島豪雨の只見川氾濫に伴う浸水被害を巡り、福島県金山町の住民ら20人が流域の発電用ダムを管理する東北電力と電源開発(Jパワー)に約2億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は15日、請求を棄却した福島地裁会津若松支部判決を支持、住民側の控訴を棄却した。

小川浩裁判長は、ダム設置者が負う河川機能の維持義務は河川管理者の指示に基づくものに限られるとした上で「東北電は只見川の利用者であって管理者ではない」と指摘。支部判決が認めた東北電の注意義務違反について、只見川管理者の国土交通省から河床維持に関する指示はなく「東北電の義務違反は認められない」と結論付けた。

住民側は11年7月29、30両日の豪雨による河川流量は想定内で、堆積土砂(堆砂)を除去してダム設置当時の河床高に戻しておく義務を怠ったと主張したが「豪雨の流量を具体的に予見できたとは言えず、河川整備計画は一定の自然堆積を前提に策定されている」と退けた。

昨年3月の支部判決は、堆砂に伴う河床上昇による被害発生の恐れを認識できたとして、堆砂を除去しなかった東北電の注意義務違反を認めたが、浸水被害との因果関係は否定した。

只見川豪雨裁判控訴審 原告の訴えを棄却(福島県)

(日テレNEWS24 2019/3/15(金) 19:43配信) http://www.news24.jp/nnn/news16272154.html

豪雨災害で被害を受けた住民がダムを管理する電力会社を訴えた民事裁判の控訴審で、仙台高等裁判所は、原告らの訴えを棄却する判決を言い渡した。

この裁判は、2011年の「新潟・福島豪雨」で洪水の被害を受けた金山町などの住民らが、東北電力と電源開発を訴えていたもの。

原告側は「電力会社がダムの土砂を取り除くことを怠ったため被害が拡大した」と、2億円あまりの賠償を求めていた。

きょうの控訴審で、仙台高等裁判所は「電力会社は、国の指示でダムの機能を保つ立場にあり、注意義務違反があったとは認められない」などとして、訴えを棄却した。

原告側は、上告するかを含め、今後、検討するとしている。

八ッ場ダムの代替地安全対策等が後退したことに関する公開質問書

カテゴリー:

八ッ場あしたの会が国土交通省関東地方整備局に対して、八ッ場ダムの代替地等の安全性に関して公開質問書を提出しました。

八ッ場あしたの会のメールを掲載します。

本日(3月15日)、八ッ場あしたの会では、国土交通省関東地方整備局長宛てに

「八ッ場ダムの代替地安全対策および地すべり対策が大きく後退したことに関する公開質問書」を

送付しました。

公開質問書の全文と資料、資料の目次を以下のページに掲載しました。

https://yamba-net.org/46335/

国交省八ッ場ダム工事事務所の広報では、

八ッ場ダムのコンクリート打設は、昨年12月~今年2月まで続けて打設率9割と発表されています。

試験湛水の時期が迫っていると思われますが、

湛水に備えた代替地の安全対策と地すべり対策の工事は、

今もダム湖予定地周辺の各所で続けられています。

本体工事現場に隣接する川原湯温泉の代替地(安全対策工事現場)の写真も

ホームページに掲載しましたので、ご覧になってみてください。

八ッ場あしたの会 https://yamba-net.org/

平成史 平成の大渇水 平成6年 再来しても水需要の減少で断水にはならない

カテゴリー:

1994年(平成6年)の大渇水を取り上げた記事を掲載します。

1994年渇水は西日本では近年で最大の渇水でした。一部の都市では長時間の断水が行われました。

しかし、その後、水道の水需要がかなり減ってきていますので、そのような大渇水が再来しても、当時のような厳しい状況にはなりません。

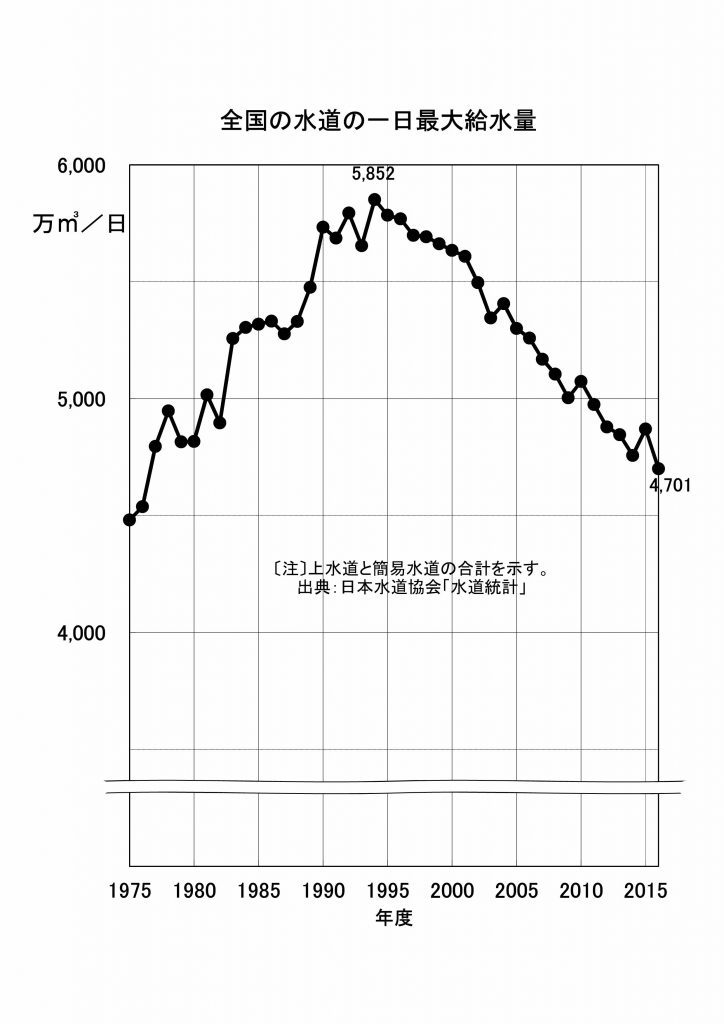

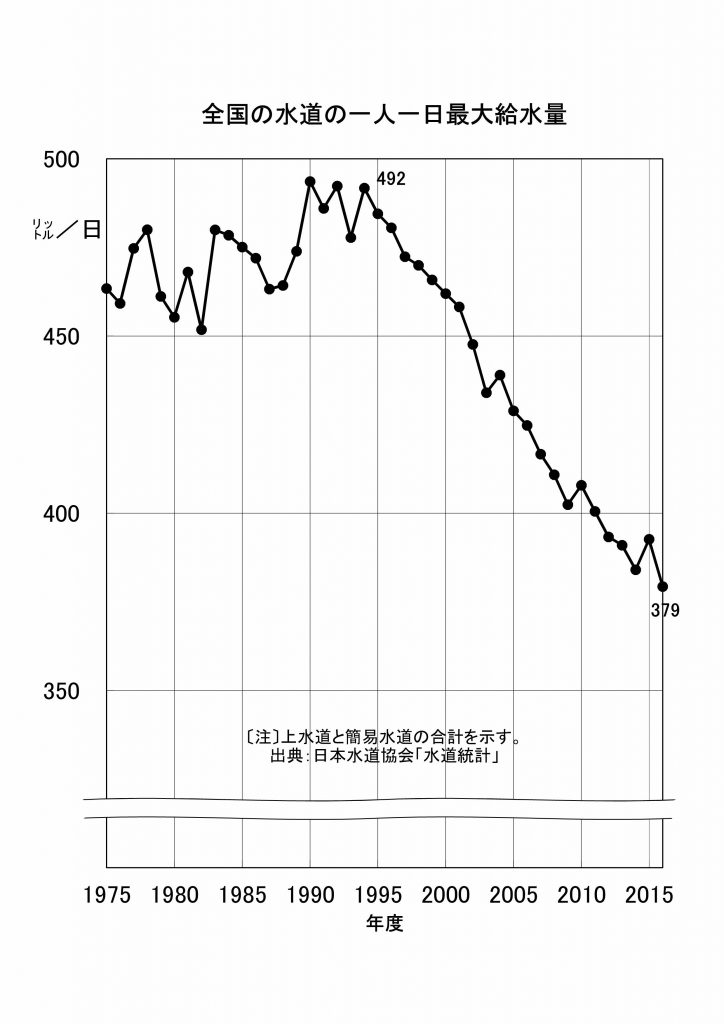

参考までに、全国の水道の水需要の変化を下図に示します。全国の水道の一日最大給水量は現在は当時よりも20%も小さくなっています。

ほとんどは一人当たり一日最大給水量の減少によるもので、下図のとおり、一人当たり給水量は23%も小さくなりました。

今後は給水人口も確実に減っていきますので、水需要の規模はますます小さくなっていきます。

1994年の渇水は西日本では確かに大渇水でしたが、今後、そのような大渇水が到来しても、水需要の規模が小さくなっているので、断水になることはなく、給水制限不要かまたは減圧給水で対応できるレベルであると考えられます。

新たなダムを考える必要はまったくありません。

平成史 生活② 平成の大渇水 平成6年

(ウェザーニュース2019年3月14日 11時25分) http://news.livedoor.com/article/detail/16157930/

局地的な渇水はときおりありますが、平成6年(1994年)から翌年にかけて西日本で起きた渇水は、その規模も期間もきわめて異例なもので、平成の大渇水と呼べるものでした。

カラ梅雨と夏の高温で始まった渇水

平成6(1994)年の夏は異常に早い梅雨明けから始まりました。連日、勢力の強い太平洋高気圧に覆われ、東京や大阪など広範囲でそれまでの最高気温記録を上回るなど、前年の冷夏・多雨から一転、晴れて猛烈な暑さが続きました。この年は、暖冬で雪が少なく、春から梅雨期にかけても少雨だったことが、夏の水不足に拍車をかけたといえます。

福岡市の断水期間は295日

福岡県内のダム貯水率は4月段階ではほぼ100%でしたが、梅雨時期の降水量が平年の約半分にとどまり、7月1日の梅雨明け後は連日猛暑が続きました。ダム貯水率は急激に減少し、7月20日には50%を割り込み、福岡市では8月4日に夜間断水が始まりました。9月に入って雨が降るようになりましたが貯水率は上がらず断水は長期化。翌年3月3日には貯水率が15%と最低値となりましたが、4月以降ようやくまとまった雨が降り、福岡市では6月1日、295日ぶりに断水が解除されました。

工場では海上輸送で水を確保

四国では最大の水がめである早明浦(さめうら)ダムの貯水量が梅雨明け以前から下がり始め、同ダムに依存していた高松市は7月11日から夜間断水、7月15日以降は16時から21時までの5時間給水になりました。その早明浦ダムは8月19日に貯水率は0%と完全に干上がってしまいました。中国地方も各地で給水制限や夜間断水が行われ、岡山県の水島地区にある製鉄所や化学工場では減産を余儀なくされました。旭化成水島工場では宮崎県や山口県などから海上輸送によって水を確保しました。

(写真)琵琶湖の水位が観測史上最低の123cm

(写真)琵琶湖の水位が観測史上最低の123cm

兵庫県の揖保川(いぼがわ)上流にある引原ダムの貯水量は7月19日に52%ありましたが、8月14日には8%まで落ち込み、ダムを水源とする姫路市は8月22日から夜間断水を実施。9月10日には引原ダムが干上がり、デッドウォーター(取水口より下の水)の利用が始められました。琵琶湖の水位は6月頃から急激に低下し、9月15日には観測史上最低の-123㎝を記録。このため琵琶湖を水源とする京都市や大阪市では減圧による給水が実施されました。

関東地方は断水を免れた

愛知県内でも13市町村で夜間断水が実施され、水を大量に使用する工場では減産せざるを得ませんでした。関東地方でも水不足が心配され、利根川水系の取水制限が行われましたが、一部の地域を除いて断水となることはありませんでした。平成6年の渇水は今世紀最大の渇水とされています。近年、多雨の年と少雨の年の差が大きくなっていて、特に1960年代半ばからその傾向が顕著になっています。降雨の二極化に伴い、短時間に大雨をもたらす洪水対策とともに、異常渇水時に安定給水を確保することが今後の大きな課題になりそうです。

2019年4月30日で「平成」が終わります。ウェザーニュースでは、平成30年間に起こった気象や災害などを、過去の資料などをもとに連日振り返っていきます。