集会などのお知らせ・報告

ソフト対策で危機的な渇水に対応することにした吉野川水系フルプラン

カテゴリー:

国土交通省は4月19日、「吉野川水系における水資源開発基本計画」(フルプラン)の変更を発表しました。

全国初!計画の抜本的見直しにより、リスク管理型の水の安定供給へ~「吉野川水系における水資源開発基本計画」の変更~

http://www.mlit.go.jp/report/press/water02_hh_000113.html

冒頭に次のように書かれています。

「吉野川水系における水資源開発基本計画※1の変更について、本日、閣議決定を経て、国土交通大臣が決定しました。

本計画では、危機的な渇水時も含めて水需給バランスを総合的に点検し、既存施設を最大限に有効活用していくことと合わせ、必要なソフト対策を一体的に推進することによって、安全で安心できる水を安定して利用できる仕組みをつくり、水の恵みを将来にわたって享受できる社会を目指します。

リスク管理型の計画への変更は、吉野川水系が全国初となるもので、今後、他の5計画についても、順次、計画の見直しに着手していく予定です。」

水資源開発促進法に基づき、全国で6水系(利根川及び荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川)で水資源開発基本計画(水需給計画)が定められています。

しかし、その中で新規のダム等の水源開発の計画がないのは、吉野川水系だけです。富郷ダムが2000年度に完成した後の水源開発がありません。

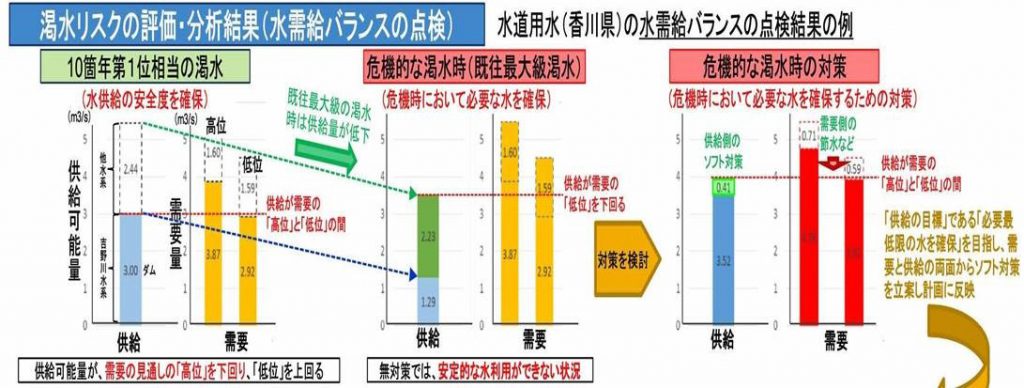

その吉野川水系でリスク管理を打ち出せば、下記の図の通り、危機的な渇水時の水需給は大幅に不足することになりますが、ソフト対策で乗り切ることになりました。

ソフト対策とは、つぎのようなものです。

<水供給の安全度を確保するための対策>

節水機器の普及等の取組、用途をまたがった水の転用、地下水の保全と利用 など

<危機時において必要な水を確保するための対策>

応急給水体制の整備、「渇水対応タイムライン」の策定、災害時の相互支援協定締結の推進

吉野川水系では、このようなソフト対策で危機的な渇水に対応することにしたのですから、ほかの水系でもそのようにすれば新たなダムは不要となります。

新規ダムが不要であることを示した今回の「吉野川水系における水資源開発基本計画」の変更を大いに参考にすべきです。

2019年度の各ダムの予算

カテゴリー:

来年度(2019年度)の各ダムの当初予算が決まりましたので、参考までにお知らせし

ます。

直轄ダム・水資源機構ダムと補助ダムの2017~2019年度予算を次のとおり、ま

とめました。

直轄ダム・水資源機構ダムの総額は、2017年度1553億円、2018年度1837億円、2019年

度1868億円です。

また、補助ダムは、2017年度521億円、2018年度507億円、2019年度497億円です。

出典は国土交通省のHPで

直轄ダム・水資源機構ダムの予算は

http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan/h31/draft_h30.pdf

にまとまっていますが、

補助ダムの予算は、平成31年度 水管理・国土保全局 事業実施箇所

http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan/h31enforcement.htm

l

の各都道府県の表から取り出すことが必要です。

来年度は全国でダム建設に約2400億円の公費が投じられるわけですが、この公費をダ

ムではなく、本当に有効な治水対策に使うことができればと思ってしまいます

形骸化した公共事業の戦略的環境アセス(計画段階の環境配慮アセス)

カテゴリー:

戦略的環境アセスメント(Strategic Environmental Assessment(SEA))は、事業に先立つ早い段階で著しい環境影響を把握し、 複数案の環境的側面の比較評価及び環境配慮事項の整理を行い、計画の検討に反映させることにより、事業の実施による重大な環境影響の回避又は低減を図るものです。

欧米では大分前から導入されていて、日本では2007年度に「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」が策定され、その後、法制化するため、環境影響評価法が改正されて(2013年度から施行)、環境アセスの最初に計画段階で環境を配慮する「配慮書手続」が導入されました。

しかし、公共事業に関する戦略的環境アセスの実態はまことに憂うべき状態にあります。

ダムについて例をあげれば、秋田県由利本荘市に建設予定の総貯水容量4680万㎥の大型ダム「鳥海ダム」です。2024年度完成予定の成瀬ダム(秋田県東成瀬村)に次ぐ大型ダムとして東北地方整備局が建設を計画しているダムです。完成は2030年度より先のことで、ダムの必要性は希薄だと思います。この鳥海ダムは計画段階環境配慮の手続きをパスすることがまかり通りました。

「公共事業チェック議員の会」と市民団体による国会公共事業調査会(仮称)準備会が3月28日(木)に衆議院第一議員会館内で開かれ、そこで、この問題について嶋津が簡単な報告を行いました。下記のとおりです。

1 戦略的環境アセスメント導入ガイドライン(環境省 2007年4月5日)

戦略的環境アセスは複数案について環境影響の程度を比較評価することにより行うもので、導入ガイドラインが策定されました。

戦略的環境アセスをお読みください。

2 環境影響評価法の改正:「配慮書手続」の導入(2013年4月1日施行)

戦略的環境アセスを法制化するため、環境影響評価法が改正されました。

事業の枠組みが決定する前の、事業計画の検討段階において環境配慮を行う「配慮書手続」が環境影響評価の手続の最初に導入されました。

環境アセス法の改正 配慮手続きの導入をお読みください。

3 国土交通省「公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン」(2008年4月)

公共事業に関する戦略的環境アセスが環境サイドで行われないよう、国土交通省が「公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン」を策定しました。

国交省 公共事業構想段階計画策定ガイドラインをお読みください。

このガイドラインの解説に次のように書かれています。

「本ガイドラインが示す計画策定プロセスは、事業実施より前の段階の構想段階の計画策定過程に おいて、環境を含め様々な観点から検討を実施し合理的な計画を策定することとなっており、いわゆる戦略的環境アセスメント(SEA)を含むものとなっている。」

4 国土交通省の告示(2013年3月29日官報 号外第67号)

国土交通省は、「配慮書手続」を導入する上記の環境影響評価法の改正に対応するため、次のように、公共事業者が作成した書類を環境影響評価法の配慮書に代わるものとする告示を行いました。

国土交通省告示第323号 公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドラインにより、作成された複数案の比較評価

国土交通省告示第324号 河川整備計画の目標を達成するための代替案との比較

国土交通省告示第325号 構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドラインにより作成された複数の比較案の比較評価

をそれぞれ環境影響評価法の配慮書に代わる書類とする。

国土交通省の告示をお読みください。

5 鳥海ダム建設事業で計画段階環境配慮書とみなされた書類

東北地方整備局が作成した鳥海ダムの河川整備計画比較表(たった一枚の書類)が鳥海ダム建設事業の計画段階環境配慮書とみなされ、環境アセスの計画段階環境配慮の手続きをパスしました。

これは、「鳥海ダム+部分的河床掘削・築堤案」と「全川的な河床掘削・築堤案」の比較表であって、環境面の比較は数行だけです。

6 中部横断自動車道(長坂~八千穂)で計画段階環境配慮書とみなされた書類

関東地方整備局が作成した中部横断自動車道の検討書が計画段階環境配慮書とみなされ、環境アセスの計画段階環境配慮の手続きをパスしました。

これは、「中部横断自動車道の全線整備案」、「一部旧清里有料道路活用案」、「国道141号(一般道)改良案」の比較表であって、環境面の比較は数行だけです。

以上のように、環境影響評価法が改正されて「計画段階環境配慮の手続き(戦略的環境アセスメント)」が導入され、複数案の環境面での評価を行うことになったにもかかわらず、国土交通省関係の公共事業では事業者が簡単な比較表をつくるだけでよいことになり、「戦略的環境アセスメント」は完全に骨抜きにされてしまいました。

国土交通省の圧力に屈して、自らの主導権を発揮できない環境省はなんと非力な省なのでしょうか。

八ッ場ダムの代替地安全対策等が後退したことに関する公開質問書

カテゴリー:

八ッ場あしたの会が国土交通省関東地方整備局に対して、八ッ場ダムの代替地等の安全性に関して公開質問書を提出しました。

八ッ場あしたの会のメールを掲載します。

本日(3月15日)、八ッ場あしたの会では、国土交通省関東地方整備局長宛てに

「八ッ場ダムの代替地安全対策および地すべり対策が大きく後退したことに関する公開質問書」を

送付しました。

公開質問書の全文と資料、資料の目次を以下のページに掲載しました。

https://yamba-net.org/46335/

国交省八ッ場ダム工事事務所の広報では、

八ッ場ダムのコンクリート打設は、昨年12月~今年2月まで続けて打設率9割と発表されています。

試験湛水の時期が迫っていると思われますが、

湛水に備えた代替地の安全対策と地すべり対策の工事は、

今もダム湖予定地周辺の各所で続けられています。

本体工事現場に隣接する川原湯温泉の代替地(安全対策工事現場)の写真も

ホームページに掲載しましたので、ご覧になってみてください。

八ッ場あしたの会 https://yamba-net.org/

奈良県・大滝ダム貯水域周辺を走る高原トンネルで亀裂が発生

カテゴリー:

奈良県・吉野川の直轄ダム「大滝ダム」の貯水域周辺を走る高原(たかはら)トンネルで亀裂が発生し、昨年12月1日から通行止めになっています。

奈良県に「国道169号高原(たかはら)トンネル安全対策検討会」が設置され、変状の原因究明及び交通開放に向けての検討が行われています。

検討会の配布資料はhttp://www.pref.nara.jp/item/206698.htm#itemid206698

に掲載されています。

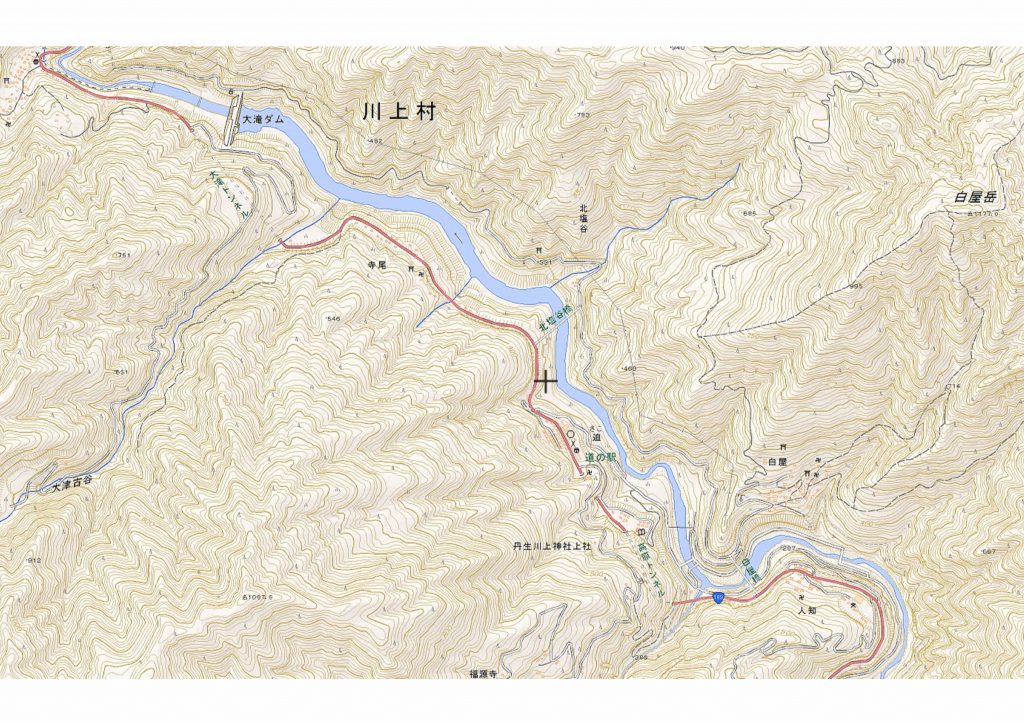

大滝ダムと高原トンネルの位置関係は下記のとおりで、高原トンネルは大滝ダムの堤体から数km上流の左岸側を通っています。

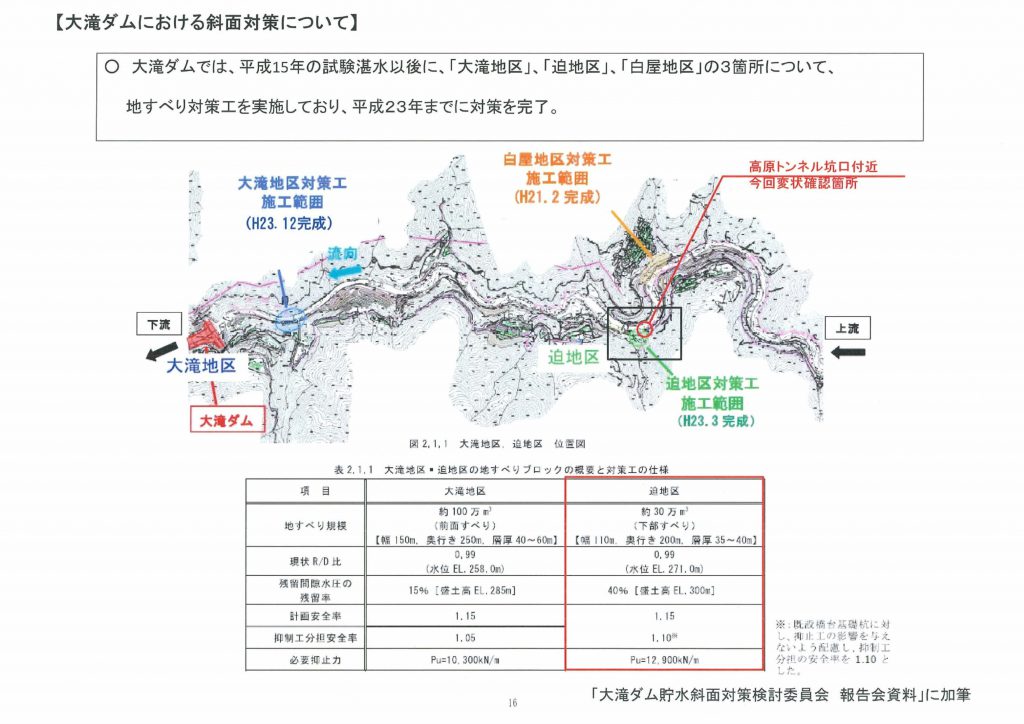

この場所は下記の検討会の資料のとおり、迫地区としてかつて地すべり対策が行われた箇所です。そのすぐ上流の右岸側の白屋地区は大滝ダムの試験湛水に伴って激しい地すべりが起き、38戸全戸が移転しました。

大滝ダムの経過は次の通りです。

2002年8月にダム堤体が完成し、2003年3月に試験湛水開始。

試験湛水で白屋地区で地割れが発生し、38戸が全戸移転

その後も大滝地区と迫地区でも地すべりの危険性が判明

白屋地区及び大滝地区では押え盛土工、鋼管杭工等、迫地区では押え盛土工、アンカー工等の地すべり対策工事を実施

地すべり対策の追加工事に308億円投じて、

2013年3月に大滝ダムがようやく完成

今回の高原トンネルの亀裂発生の原因は明らかにされていませんが、大滝ダムの貯水位変動の影響ではないかと思われます。

地質の脆弱な場所にダムをつくると、このような問題がいつまでも続くことになります。

八ッ場ダムの貯水域周辺もこのような問題が起きるのではないでしょうか。