事務局からのお知らせ

奈良県・大滝ダム貯水域周辺を走る高原トンネルで亀裂が発生

カテゴリー:

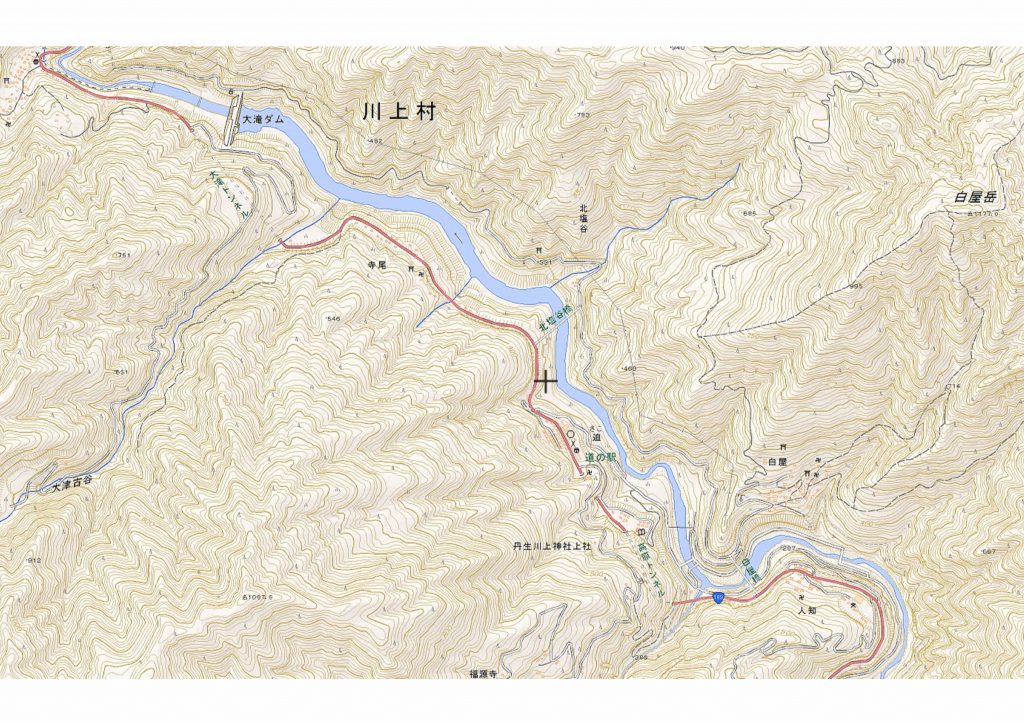

奈良県・吉野川の直轄ダム「大滝ダム」の貯水域周辺を走る高原(たかはら)トンネルで亀裂が発生し、昨年12月1日から通行止めになっています。

奈良県に「国道169号高原(たかはら)トンネル安全対策検討会」が設置され、変状の原因究明及び交通開放に向けての検討が行われています。

検討会の配布資料はhttp://www.pref.nara.jp/item/206698.htm#itemid206698

に掲載されています。

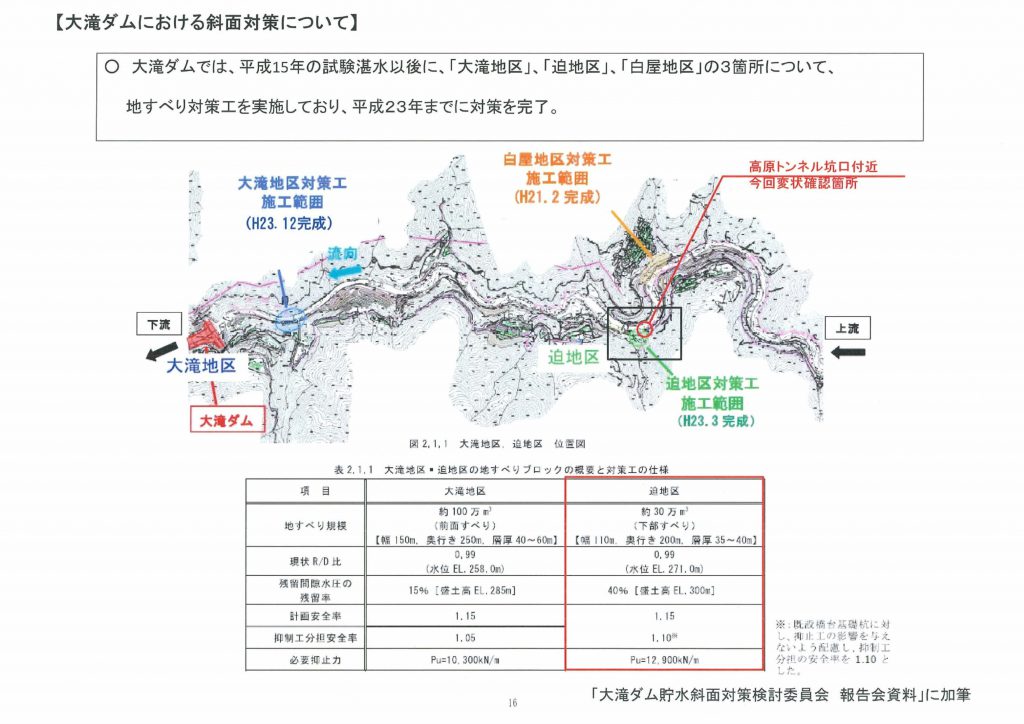

大滝ダムと高原トンネルの位置関係は下記のとおりで、高原トンネルは大滝ダムの堤体から数km上流の左岸側を通っています。

この場所は下記の検討会の資料のとおり、迫地区としてかつて地すべり対策が行われた箇所です。そのすぐ上流の右岸側の白屋地区は大滝ダムの試験湛水に伴って激しい地すべりが起き、38戸全戸が移転しました。

大滝ダムの経過は次の通りです。

2002年8月にダム堤体が完成し、2003年3月に試験湛水開始。

試験湛水で白屋地区で地割れが発生し、38戸が全戸移転

その後も大滝地区と迫地区でも地すべりの危険性が判明

白屋地区及び大滝地区では押え盛土工、鋼管杭工等、迫地区では押え盛土工、アンカー工等の地すべり対策工事を実施

地すべり対策の追加工事に308億円投じて、

2013年3月に大滝ダムがようやく完成

今回の高原トンネルの亀裂発生の原因は明らかにされていませんが、大滝ダムの貯水位変動の影響ではないかと思われます。

地質の脆弱な場所にダムをつくると、このような問題がいつまでも続くことになります。

八ッ場ダムの貯水域周辺もこのような問題が起きるのではないでしょうか。

東京都水道局「見える化改革」の新水需要予測のカラクリ

カテゴリー:

先にお知らせしたように、東京都水道局が「見える化改革 報告書 「水道」」をまとめました。

都政改革本部会議(第21回)(1月23日)会議資料http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigisiryou21.htmlに掲載されています。

その本質は、外国資本の参入による水道民営化の動きに対抗できるように、みずから実質的な民営化を進めていくことにあります。

都水道局の事業規模は非常に大きく、総支出は年間3650億円(2017年度)もあって、現体制で多くの人々、会社が利益を得ていますので、外資の参入に対して現体制を守ろうということだと思います。

この「見える化改革 報告書 「水道」」で東京都は新たな水需要予測、長期的な予測を示しています。

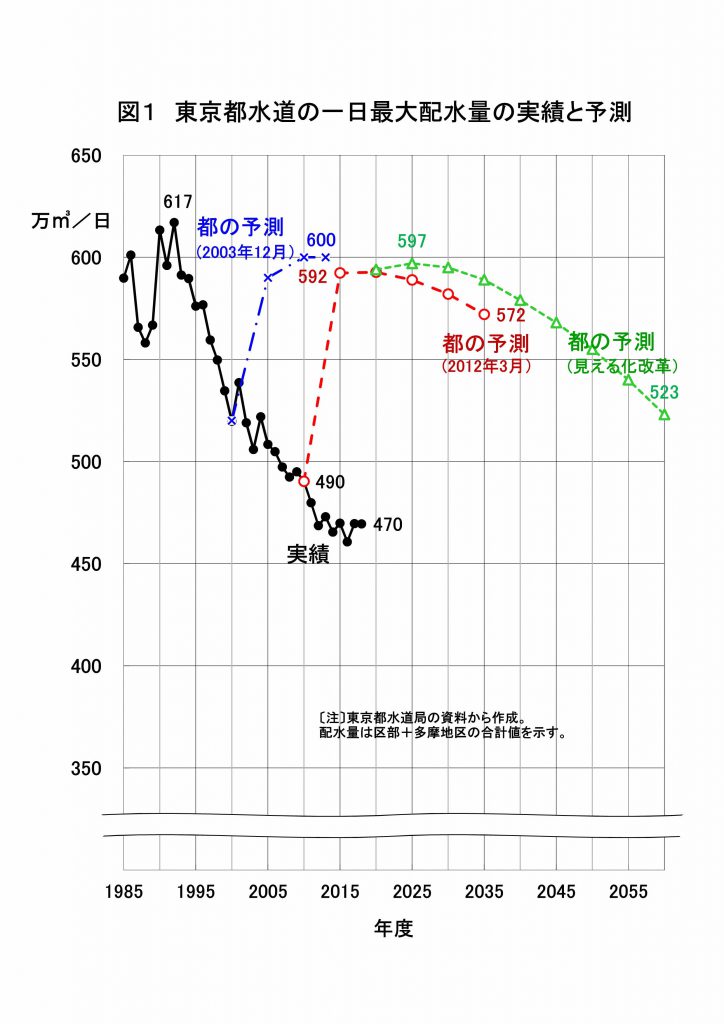

新予測は下記の図1のとおり、2060年度には一日最大配水量が523万㎥/日まで低下するものの、ピーク時(2025年度)にはこれまでの予測と同様に、600万㎥/日近くまで上昇することになっています。

一日最大配水量の実績はほぼ減少の一途を辿り、470万㎥/日まで低下してきており、約600万㎥/日は実績と大きくかけ離れた過大な予測値です。

なぜ、このような架空予測を行うかと言えば、それは東京都が八ッ場ダムと霞ヶ浦導水事業に参画しており、ピーク時に600万㎥/日近くまで増えることが八ッ場ダム等への参画の理由づけに必要だということです。

しかし、実績が470万㎥/日まで低下してきているのに、約600万㎥/日まで増加するというのは一体どのような予測手法によるものなのでしょうか。

そのカラクリを知るため、情報公開請求で予測の根拠資料を入手しました。

下記の図2~図6は予測の内容を整理したものです。

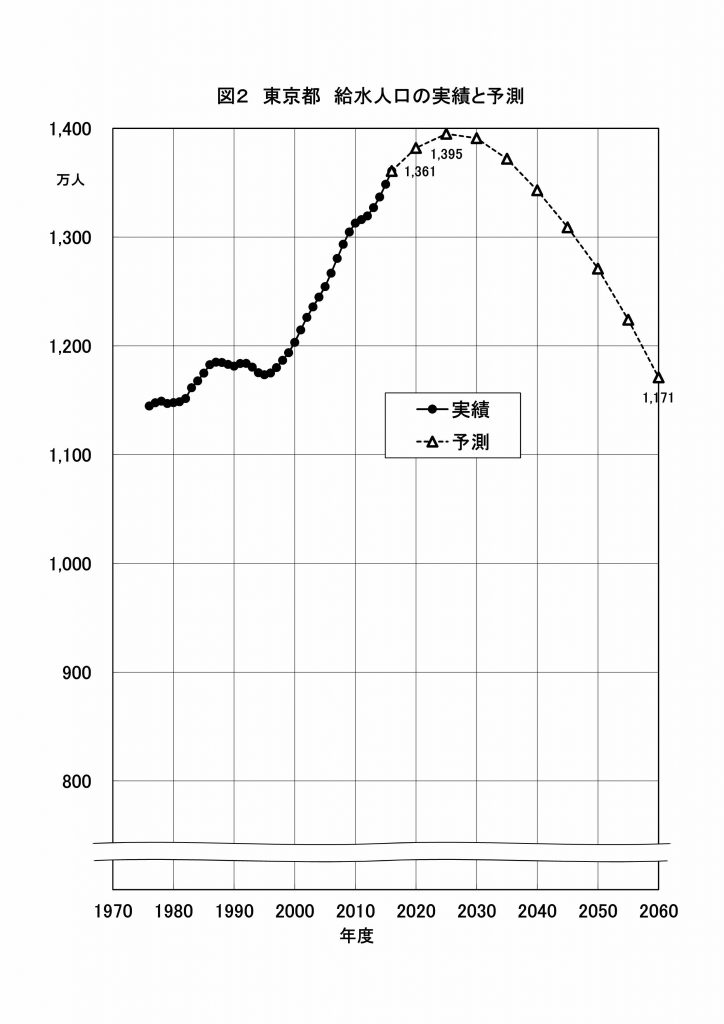

図2は給水人口の実績と予測です。一極集中が進む東京都といえども、2025年度以降は給水人口が減少傾向になるとしており、妥当な予測です。

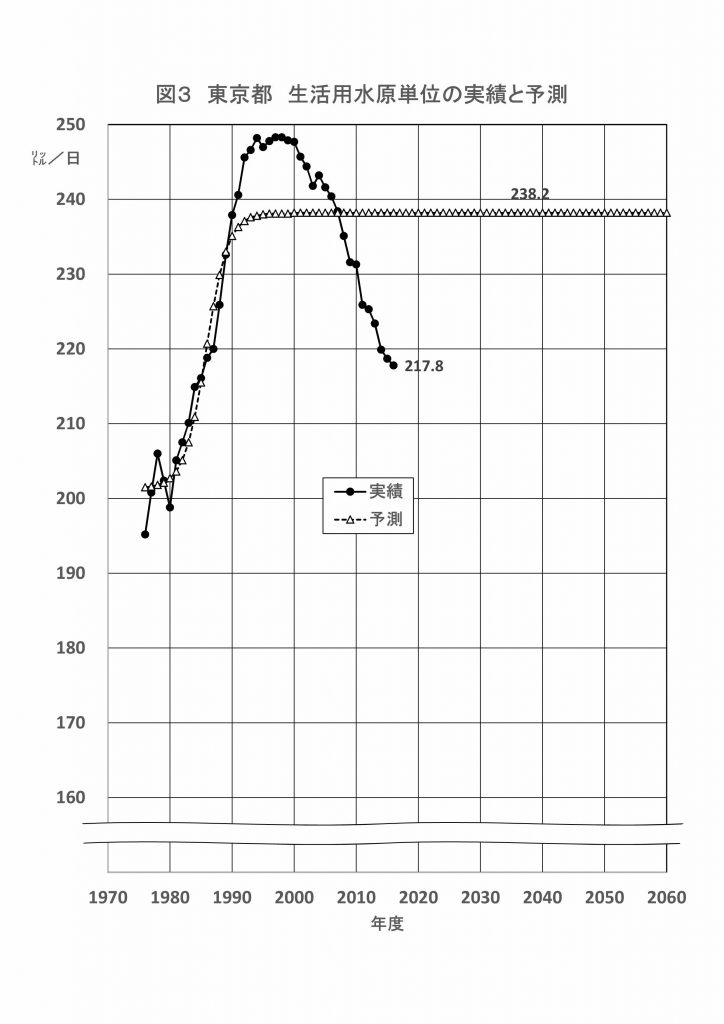

図3は生活用水原単位の実績と予測です。実績は一人当たり250㍑/日程度から現在は218㍑/日まで低下してきています。これは節水型機器の普及等によるものです。ところが、予測はこの減少傾向を半ば無視して238㍑/日ままで推移していくとしています。これが配水量の予測値をかなり大きくする要因の一つになっています。

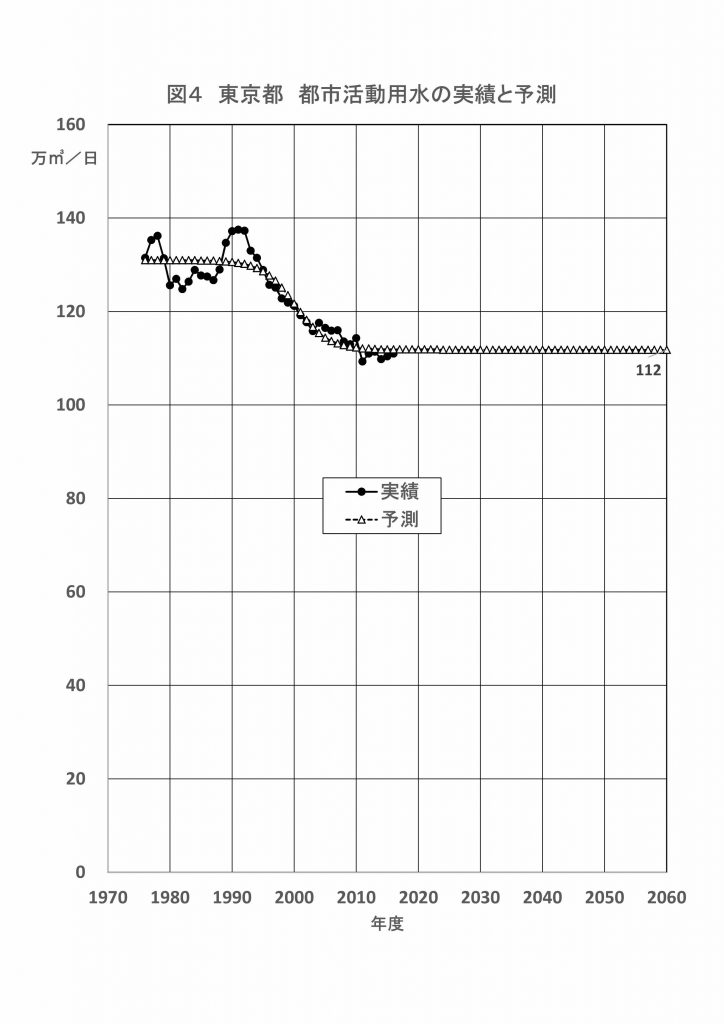

図4は都市活動用水の実績と予測です。実績は減少傾向を示していて、予測はその最新値のままで推移するとしています。特段の過大予測ではないと思われます。

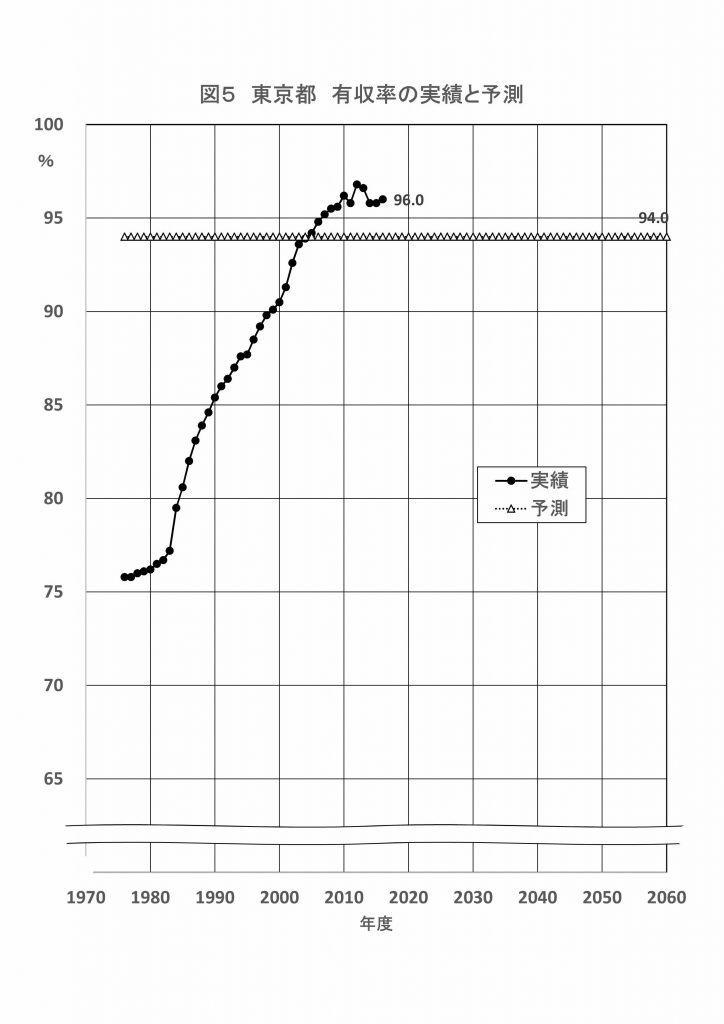

図5は有収率(料金徴収水量÷配水量)の実績と予測です。漏水防止対策により、有収率は上昇傾向にあります。最新の実績値96%に対して、予測値は94%としており、配水量の予測値を少し押し上げる要因になっています。

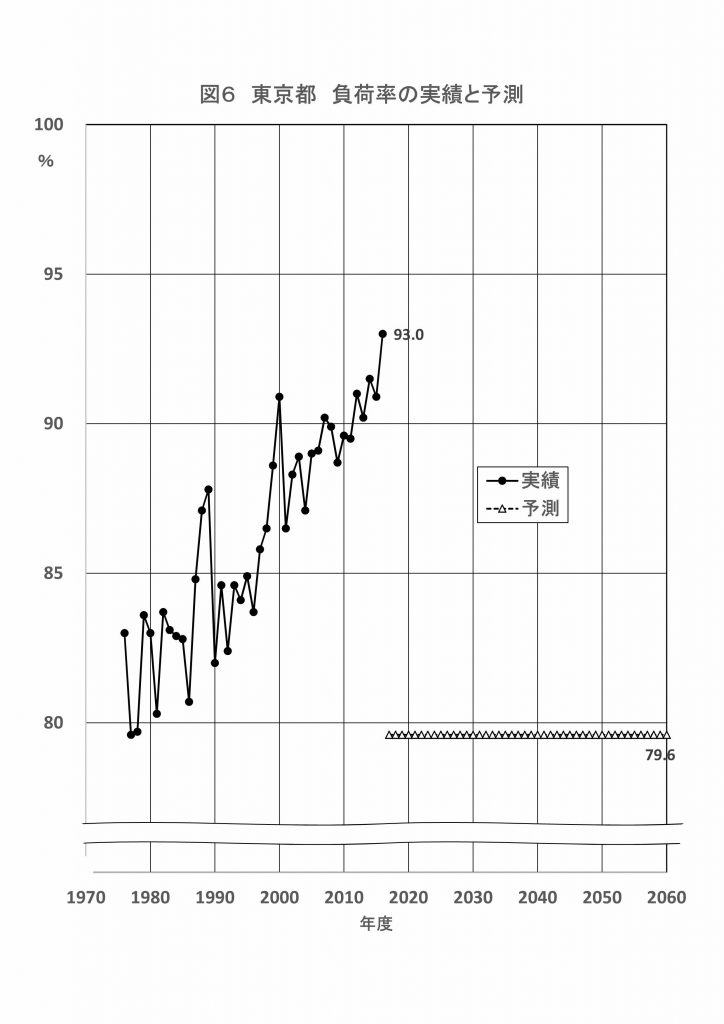

図6は負荷率(一日平均配水量÷一日最大配水量)の実績と予測です。最近は夏期のピーク配水量の出方が小さくなって、年間の一日最大と一日平均の差が次第に縮まってきています。これは、空調機の普及によって季節による生活差が小さくなってきたこと、晴れ間に一斉に洗濯するような習慣がほとんどなくなってきたことなどによるもので、負荷率の実績は確実な上昇傾向にあって、最新値は93%になっています。ところが、予測ははるか昔の1979年の79.8%を採用しています。これが架空の予測値を作り上げる最大の要因になっています。

〔注〕一日最大配水量の予測値は一日平均配水量の予測値を将来の負荷率で割って求めるので、将来の負荷率を小さく設定するほど、一日最大配水量の予測値が大きくなります。

このように見てくると、約600万㎥/日という架空の将来値を作り上げている最大の要因は、実績と乖離した負荷率の設定であり、さらに、生活用水原単位の予測値も将来値の押し上げに少なからず寄与しています。

以上の通り、水需要予測の簡単な操作で、東京都が八ッ場ダムと霞ヶ浦導水事業に参画する理由がつくられているのです。

【補遺】東京都水道は使用実績に基づいて正しく評価すれば、現状で694万㎥/日の水源を保有しており、有り余る水源があります。しかし、東京都の評価では一部の水源は課題があるとして排除され、さらに10年に1回の渇水年には使える水源量が目減りするとして、

八ッ場ダムと霞ヶ浦導水事業ができても、保有水源量が591万㎥/日にとどまるとしています。八ッ場ダム等への参画の理由をつくるために、このような保有水源量の過小評価も行われています。

東京都水道局 見える化改革 報告書 (監理団体を使っての民営化、公共から民間への一種の民営化)

カテゴリー:

東京都水道局が「見える化改革 報告書 「水道」」をまとめました。

都政改革本部会議(第21回)(1月23日)会議資料http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigisiryou21.html

に掲載されています。

東京都水道局 見える化改革 報告書 「水道」

http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigi21/03-2_mierukakasankoushiryou.pdf

見える化改革 報告書 「水道」(抜粋版)

http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigi21/03-1_mierukakaigishiryou.pdf

見える化改革の意図するところは水道法が改正され、民営化(施設運営権の譲渡)の道が開かれたことに対して、都水道局として対抗措置を講じるところにあると思います。

見える化改革 報告書の中で気になったところを取り出して添付します。

都水道局の事業規模は非常に大きく、総支出は年間3650億円(2017年度)もありますので(14ページ)、現体制で多くの人々、会社が利益を得ています。

都水道局は人員の削減に邁進してきました。1974年度は7825人であったのが、2018年度は3791人となり、半分以下になっています(12ページ)。

人員の削減に伴って、水道業務のかなりの部分を監理団体に委ね、監理団体を通して民間業者に任せるようになりました(14ページ)。、

この監理団体は水道料金徴収業務等を代行する㈱PUC(Public Utility Services Center)と、水道施設の管理、施工、水質調査分析等を行う東京水道サービス㈱です(13ページ)。

前者は代表取締役が小山隆・元東京都水道局次長、都水道局の出資比率84.5%、後者は代表取締役が増子敦・元東京都水道局長、都水道局の出資比率51%であり、いずれも都水道局の外郭団体で、いわば天下り団体です。

東京都多摩地域に至っては、水道の自主経営を行っている武蔵野市、昭島市、羽村市の三市を除くと、各市町の水道部はなくなり、この二社が水道業務を担っています。

今回の見える化改革では㈱PUCと東京水道サービス㈱を統合し、監理団体を一つして、現体制を強化して構築していくことになっています(48ページ)。

そのように強化することによって、年間総支出3650億円もあって、多くの人々、会社が利益を得ている現体制を守り、外資の参入を防ごうとしていると考えられます

そう意味で、水道法改正が企図した施設運営権の譲渡という民営化ではないけれども、監理団体を使っての民営化、公共から民間への一種の民営化が都水道局では進められ、それが今後一層推進されていくことになります。

そのことの是非も問われるべきだと思います。

関連記事を掲載します。

都、水道局傘下団体を統合 料金徴収など業務一体化

(産経新聞東京版2019.2.4 07:01) https://www.sankei.com/region/news/190204/rgn1902040007-n1.html

都は水道局の傘下にある監理団体で、浄水場の管理運営や水道管の工事などを行う「東京水道サービス」と、料金の徴収業務やお客さまセンターなどを担当する「PUC」を統合し、新たな監理団体を設立する方針を明らかにした。業務を効率化して水道事業の経営基盤を強化し、公共性の維持や経営の効率化を狙う。

1月下旬に開かれた都政改革本部会議で提示した。水道事業は全国的に人口減少や施設の老朽化など将来的な課題を抱えている。また、改正水道法の成立で民間参入がこれまでより促進される可能性がある。

このため都は、監理団体を統合し、水源や浄水施設の管理運営から料金徴収やお客さまセンターなどの業務を一体化することで、コスト削減やサービス向上を目指す。運営権の民間への売却などは行わず水道事業を維持していく方針で、将来的には経営が厳しい他自治体の水道事業の受託なども視野に入れている。

都の水道事業をめぐっては昨年、都内9区で供給している工業用水道(工水)を移行・激変緩和期間を経た上で廃止して上水道に切り替える条例が成立している。工水は昭和39年から供給が始まったが、設備が老朽化して更新費用に2300億円以上かかるとの試算が出たほか、需要もピーク時から大きく落ち込み今後の需要増も見込めないとの予測があり、方向転換に大きくかじを切っている。

水源連第25回総会・全国集会・現地見学会報告

カテゴリー:

遅まきながら、3題、報告いたします。

- 今年の水源連総会・全国集会は思川開発事業に焦点を当てました。20年前の1998年、第5回総会を開催しています。

- 2018年11月25日に栃木市国府公民館で水源連の第25回総会を開きました。

- 午後からは同公民館で栃木県南地域水道問題全国集会を開催しました。

- その前日、11月24日午後からバスに乗って、思川開発事業地の現場を見学しました。

水源連の第25回総会

私たちは、2018 年11 月25 日9時から、栃木市国府公民館で水源連の第25 回総会を開きました。その報告をご覧ください。

総会で使用した資料集を掲載しました。ご覧ください

2018年度 第25回総会資料集 特別決議付き (PDF 11.7MB)

・ 補足資料 特別決議提案説明 「石木ダムを中止させるには」 (PDF 384Kb)

栃木県南地域水道問題全国集会

総会終了後直ぐに、同じく国府公民館で栃木県南地域水道問題全国集会を開催しました。

その報告と、全国集会はで使用されたスライドを掲載します。

栃木県南地域水道問題全国集会報告

使用されたスライド

水道の民営化と広域化 太田 正 氏

西日本豪雨災害と鬼怒川水害 嶋津暉之 氏

ダム訴訟と思川開発事業⑴ 大木一俊氏

ダムのためのムダな利水計画 早乙女正次氏

思川開発事業現地見学会

20年前の思川開発事業予定地の状況が変わっていないことを祈っての見学でした。行ってみて驚いたのは、20年前と景色がほとんど変わっていないことでした。今からでも中止すれば、素晴らしい自然環境を守ることができます。「是非とも中止を!」の想いを強く感じることができました。

報告はこちらです。

思川開発事業現地視察報告

2月7日14時から 国交省・厚労省へのヒアリング 予告と報告 石木ダム関係

カテゴリー:

1: 予告

2月7日14時から、衆議院第一議員会館第一会議室へ!

昨年7月18日の石木ダム東京行動で、石木ダム事業推進役を担っている国交省の土地収用管理室と治水課、厚労省の水道課担当者への公開申入れを行いました。その中で出された問題と、その後に顕在化した問題、特に水源開発事業として厚労省が補助事業採択している問題について、「公共事業チェック議員の会」による、私たちと国交省担当者・厚労省担当者からのヒアリングを下記の通り開催されます。

日時 2019年2月7日14時~16時

場所 衆議院第一議員会館第一会議室

出席予定者

- 公共事業チェック議員の会 事務局長 初鹿明博衆議院議員 他の皆さん

- 国土交通省 土地収用管理室 事業認定問題

同省 治水課 長崎県の石木ダム治水目的部分を補助事業としている問題 - 厚生労働省 水道課 佐世保市の石木ダムへの水源開発部分を補助事業としている問題

- 当方 石木ダム対策弁護団、佐世保市民、水源連事務局

当日の使用予定資料

- 2019年2月7日 公共事業チェック議員の会ヒアリングについて 資料1-2-3付き 掲載版

- 2019年2月7日 公共事業チェック議員の会ヒアリングについて 別紙1 再評価 掲載版

- 2019年2月7日 公共事業チェック議員の会ヒアリングについて 別紙2 厚労省に対する要請書 資料付き 掲載版

2:報告

公共事業チェック議員の会による国交省・厚労省ヒアリング

2018年7月18日の関係省部署との公開申入れの積み残し宿題とその後の新たな問題について、2019年2月7日14時から16時まで、衆議院第一議員会館第4会議室にて、「公共事業チェック議員の会」による国土交通省土地通用管理室と治水課、厚生労働省水道課からのヒアリングが開かれました。

以下、報告いたします。

出席者

-

国土交通省(14:00——–15:00)

佐藤 彰 水管理・国土保全局治水課 課長補佐

水谷一馬 水管理・国土保全局治水課 係長

中村 萌 総合政策局総務課土地収用管理室 企画専門官

鈴木篤史 総合政策局総務課土地収用管理室 係長

提供書類

参考資料

参考1:公害等調整委員会が国土交通大臣に提出した回答

20190116 公害等調整委員会から国交大臣への回答

参考2:長崎県ホームページ掲載資料

● 川棚川総合開発事業「石木ダムについて」など

資料(第4回(1))[PDFファイル/2MB]

● 知事への意見書提出

平成27年度公共事業評価監視委員会意見書[PDFファイル/1MB]

- 厚生労働省(15:00,…,,16:00)

出口桂輔 医薬•生活衛生局水道課 課長補佐

倉澤秀之 医薬•生活衛生局水道課 上水道係長

- 国会議員

初鹿明博 衆議院議員 公共事業チェック議員の会 事務局長

大河原雅子 衆議院議員 公共事業チェック議員の会 事務局次長

山添 拓 参議院議員 公共事業チェック議員の会

- 市民側

高橋謙一 弁護士 石木ダム対策弁護団

緒方 剛 弁護士 石木ダム対策弁護団

佐世保市民 2名

水源連事務局 2名

- 傍聴市民 5名

進行

- 挨拶 初鹿明博衆議院議員

質問と回答

〇 国土交通省土地収用管理室 中村 萌 企画専門官

以下、前以って提出してある質問と回答 ☆は口頭回答

- 13 世帯の皆さんが絶対に出て行かないと言っているのに事業をやめないと言っていたらこの先はどうなるのか?

- 長崎県が同意を得るように努力する

- 石木ダムが完成するとしている時点で水需要が本当にこんなに伸びますか?妄想だと思う。そのころ佐世保市の人口はどうなっていると思いますか?

- 佐世保市が予測している。

- 13 世帯に対して代執行を行ったら大変なことになる。土地収用法はそれを許している。土地収用法で(私たちの土地と家屋を)収用をホントにできますか?

- 長崎県が同意を得るように努力する。

- 全国の中で、事業認定によって遂行したダム事業で、予定していた費用対効果が上がっている事業がありますか。代執行した例も含めて。

- 回答するのは難しい。

- 川辺川ダム問題で行われた住民討論集会を国交省としてはどのように総括していますか。

- 回答するのは難しい。

- 当方はあのような話し合いが当然必要と考えますが、国交省としての見解を示してほしい。

- 回答が難しい

- 石木ダムは「土地確保は 13 世帯住居排除の行政代執行なしには不可能」=「必要な土地その他の手段を使用することができない」から補助事業採択の取消を求めます。

- 治水課の対応事項です。

- 添付資料 1に示すように、起業者が事業認定申請を提出すると、関係住民の権利を大きく拘束するにもかかわらず、それらからの意見を全くくみ取ることなく、収用裁決・明渡裁決、さらに行政代執行へと行政手続きが直結しているのが現状です。すなわち、起業者・地権者・事業認定庁等の間で当該案件について真摯な話し合いが全く行われていません。

公共事業がこのように法治国家にあるまじき進行で完遂されることは大きな不幸です。システム運用が、「事業推進」ではなく、「人権擁護」を基本にすることを求めます。- 法のとおり進めています。

- 行政不服審査請求制度の法理は、行政処分から人権を護ることにあります。「審査請求人らの主張には理由がない」とするときは、個々の主張に対して、具体的な事実関係を明示するとともに、公開による、請求人・起業者・土地収用管理室との意見交換の場を本件現場である川棚町公会堂で開催することを要請します。

- 目下審査中です。

以上は事前に提出した質問とそれに対する口頭回答です。

まったく誠意を垣間見ることができない官僚答弁でした。

「回答は難しい」としたものについては再質問が必要です。

以下は当日の主な質問と回答です。

- 2013年10月に提出した行政不服審査請求に対する裁決が5年以上経過しても出されないことについては、「多くの人から多岐にわたる試験が出されているので、時間がかかる」との回答でした。

- 公害等調整委員会が国土交通大臣へ宛てた「回答書」に以下の意見が記載されていることについて見解を求めました、

回答書意見

「下記1(2)ア(イ)②d及び1(2)工(ア)に係る審査請求人の主張については調査検討の上結論を出すべきであるが,その余の審査請求人の主張には理由がないものと考える。」

「(国土交通大臣は)調査検討の上結論を出すべきである」とされた内容は、「得られる利益と失う利益の評価をする上で必要な、流出計算に用いたデータの開示を求めている不服審査請求者に示せないということでは、得られる利益と失う利益の評価の判断を下すことができない」というものです。この指摘は事業認定取消し請求を棄却できなくする最高の根拠になると思われるので、国交省の見解を問いました。- その回答は「しっかり対応しなければならない」でした。

- 公害等調整委員会からの上記意見は事業認定の信憑性に対する根本からの疑義である。国が裁決を下すにはさらに長期化する。今回、重要な疑義が出されたなので、一次裁決として「公害等調整委員会から疑義が出されたのでその問題が解決するまで工事一時凍結」を出すことも考えてほしい。そうしないと訴えの利益がゼロになる。と要請しましたが、回答は得られませんでした。

〇 国土交通省治水課 佐藤 彰 課長補佐

以下、前以て提出してある質問と回答 ☆は口頭回答

- H27 年再検証報告で提出されたすべての文書と国がそれを検証する際に採用したデータの提供を求めます。

- 長崎県が国土交通省に提出した文書のコピーを初鹿明博事務局長に渡しました。長崎県のホームページにも掲載されているとのことです。出席者には回答の鑑部分と結論部分を配布しました。

- 石木ダム治水上の必要性については多くの問題がありますが、長崎県自身が明らかにしている通り、石木ダムによって洪水基準点山道橋地点より下流を 1/100 対応にすることは、その費用対効果が21 にすぎません。補助事業として採択するのは全くの無駄です。補助事業採択の取消を求めます。詳しくは、添付資料 2「もはや石木ダムはペイしない」

- 平成27年度の長崎県再評価報告には25とされている。

- 25の内訳は確認していない。石木ダムによって洪水基準点山道橋地点より下流を 1/100 対応にする事業の費用対効果が 0.21は初耳である。

- 石木ダムは起業者が、13 世帯の皆さんからの徹底拒否によって、石木ダム事業地を譲り受けることができません。」=「必要な土地その他の手段を使用することができない」から補助事業採択の取消を求めます。

- 考えていない。8割の地権者から同意を得ている。残り2割の地権者からの同意を得るように長崎県が努力中。

- この問題について再考を求めても、「長崎県が努力中」の繰り返しでした。

〇 厚生労働省水道課 出口桂輔 課長補佐

最初に再評価問題別紙1への回答を求めました。この回答に対する質疑応答で予定の1時間が過ぎてしまい、とりあえず終了としました。

質疑応答の結果を箇条書きで記します。

1、H24年度再評価は、「本体工事等の着工前評価」である。

2、H25年3月15日付で提出されたH24年度再評価報告書には「本体工事等の着工前評価」との記載はない

3、従前から佐世保市は「本体工事等の着工前評価」とする意向が強かったので、長崎県がH25年度予算に「付替え道路工事費」を盛込んだので、「本体工事等の着工前評価」とみなした。(実際はH25年度には工事再開はできていない)

4、よって、原則10年間は再評価の必要はない。

5、ただし、社会状況等の変化があれば、再評価の必要はある。

6、現在は、その判断は佐世保市が行うべきであって、当方から指示する必要はないと考えている。

7、毎年の予算要求時に佐世保市の状況は入手している。その情報で上記6の判断はできる。

8、佐世保市がH24年度再評価提出前の市議会で「今回提出する再評価は5年ごとの再評価であって、本体工事等の着工前評価ではい」と言っているとのことについては、佐世保市に確認をとり、その結果を初鹿衆議院議員国会事務所に報告する。

という内容で終了しました。

H24年度予測が実績と大きく乖離していることについての話し合いには殆ど入れていません。

事後、初鹿明博衆議院議員事務所に届いた国土交通省と厚生労働省からの回答

20190208国交省回答 (行政機関が行う政策の評価に関する法律、国土交通省政策評価基本計画、石木ダム事業概要)

20190212厚労省回答 (佐世保市 水道局職員復命書 平成24年9月28日)