2025年6月30日に長崎県知事に下記「2024年度石木ダム事業計画変更に関する提案」を提出しました。

2025年6月30日

長崎県知事

大石 賢吾 様

2024年度石木ダム事業計画変更に関する長崎県への提案

石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会(共有地権者の会)

代表 遠藤保男

「石木ダム総事業の工事を停止して、洪水時の流量測定の実行」を長崎県に提案します。

令和6年(2024年)8月2日に長崎県が「令和6年度 第2回長崎県公共事業評価監視委員会」を開催しました(https://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/676249/index.html)。 この会議は、同会議に長崎県が配布した「令和6年度 第2回長崎県公共事業評価監視委員会」(https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2024/08/1722557457.pdf)に沿って進行しました。長崎県が同委員会に諮った内容は上記配布資料の3枚目上段「①石木ダムの総事業費を、物価上昇やリスク対策費の追加などにより、285億円から420億円に変更します。これにより、治水負担分が88億円の増、利水負担分が47億円の増となります。②工期については、付替県道工事の遅れや建設業における働き方改革対応などのため、完成工期を令和14年度(2032年度)まで7年間延長します。」でした。同委員会の審議結果は、諮問内容を承認するでした。長崎県は同年10月4日に同計画変更を決定しました(2025年6月18日長崎県職員への電話聞き取り)。

事業の進捗状況<進捗率>は上記配布資料の18ページに、新事業費ベースで約50.1%〔210.4億円/420億円〕、その内訳は、用地取得率が100%、家屋移転が 54 / 67 戸で80.6%、付替県道 1.70 / 3.16 kmで31.6%、その他付替道路が 0.74 / 3.73 mで19.8%、本体工事は基礎掘削が21 / 19 千m³で11%、コンクリート打設が0 / 157千m3で0%、試験湛水は未実施、としています。 以上のようにダム本体工事は基礎掘削11%以外は未着手状態ですから、今こそが、石木ダム建設事業見直しの絶好のタイミングと考えます。

川棚川水系の治水上、石木ダムが本当に必要なのでしょうか。

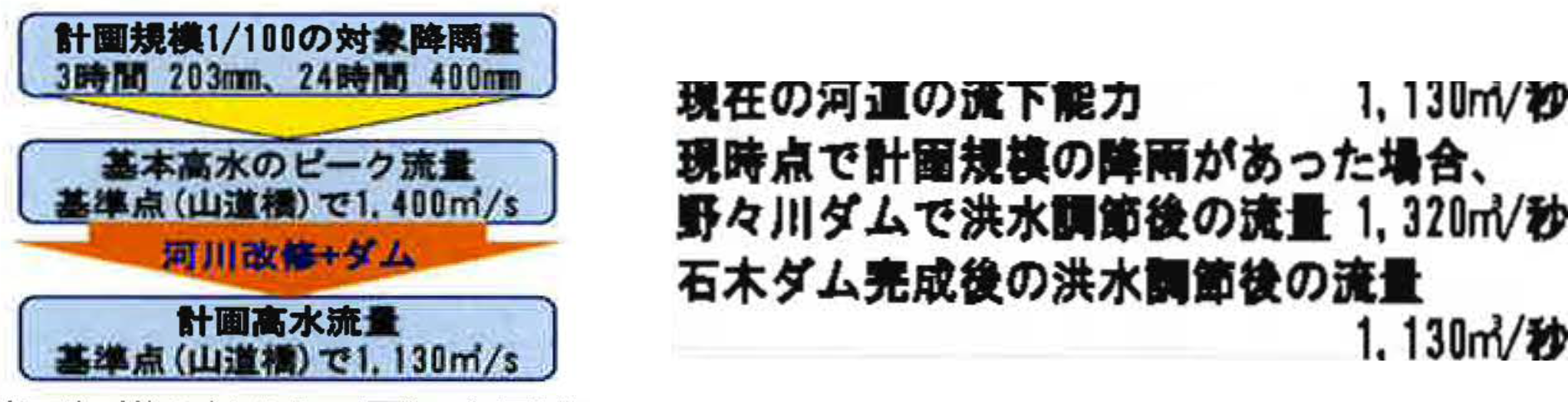

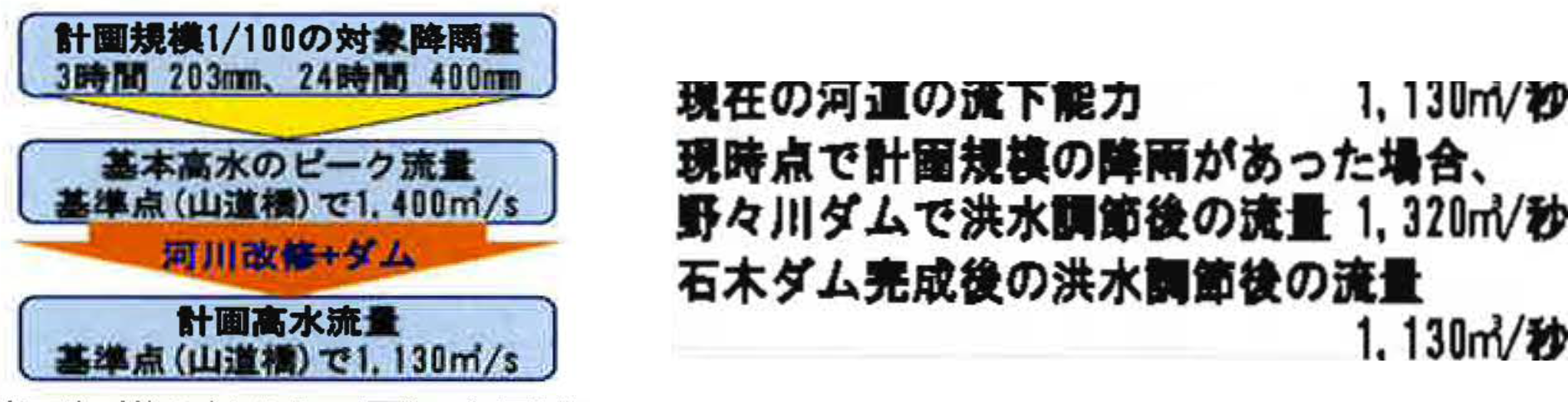

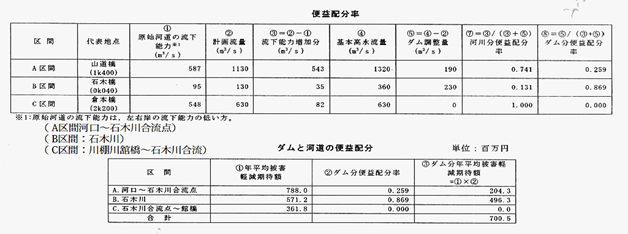

石木ダムの治水上の目的は、上の図が示すように、「川棚川の石木川合流点下流域の洪水調節計画規模(治水安全度)を1/100(=基本高水流量1,400m³/秒)対応とする。対象降雨量(計画降雨量)を3時間雨量203mm/3時間・24時間雨量400㎜/24時間とする。この降雨で流出する水量(計画高水流量)1,400m³/秒を河道に1,130m³/秒流下させ、余りの270m³/秒については、既設の野々川ダムで80m³/秒を貯留し、新規ダム=石木ダムで190m³/秒を貯留する。」つまり、河川改修+ダムの併用、としています。右の表は、石木ダムがないときの流下能力は1,130m³/秒なので、基本高水流量に相当する1,320m³/秒が流下しても対応できるように、石木ダムで制御する、と説明しています。

問題は、190m³/秒調節(ダムや遊水地に貯留・放水路で逃がすなど)のために、石木ダムが必要なのか、です。

次の二つ、①川棚川水系河川整備計画(変更)が想定している、対象降雨量(計画降雨量)を3時間雨量203mm/3時間・24時間雨量400㎜/24時間とする事態が起こりうるのか、⓶起こりうるとした場合、対応策として石木ダムが不可欠なのか、について検討します。

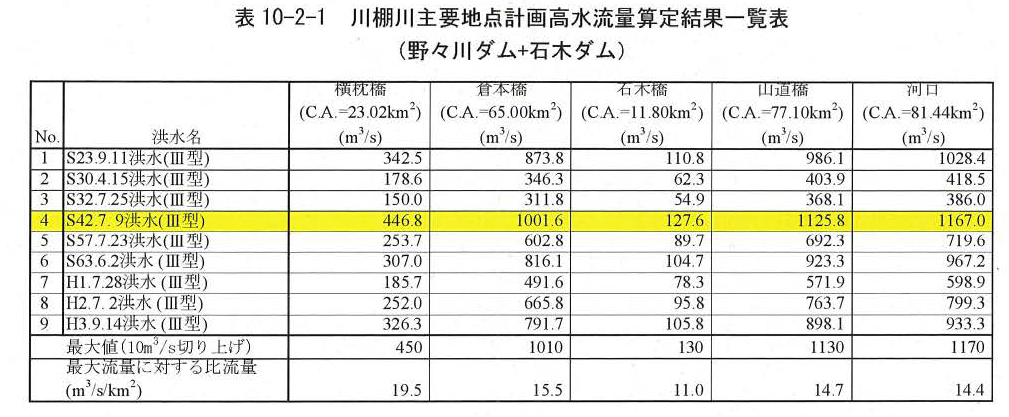

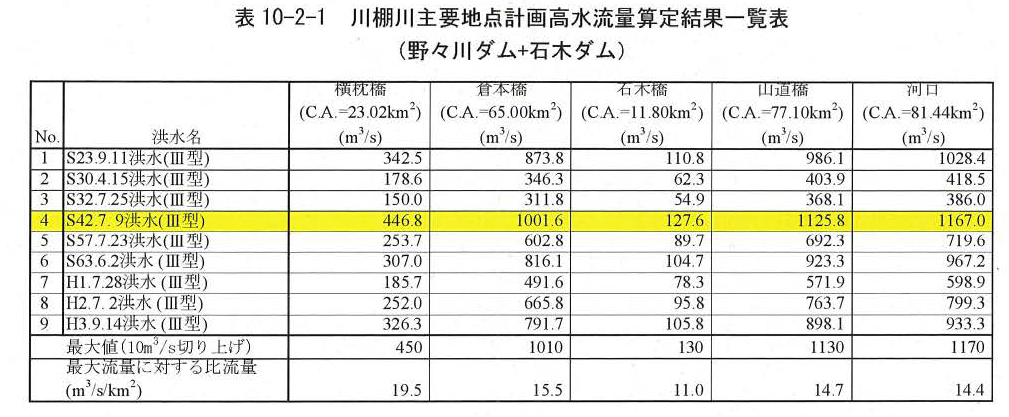

先ずは、100年に1回起きるとした対象降雨量を24時間最大雨量400㎜/24時間としたことについて、統計学的検討を記します。長崎県が「石木ダム計画検討業務委託報告書(河川整備基本方針)」のⅡ-98ページに「計画対象の実績拡大型9洪水(計画雨量400mm/24hr)を対象として、野々川ダム、石木ダムを考慮した計画高水計算モデルにより、流出量の算出を行った結果、表10-2-1に示すとおりいずれも(筆者注:いずれの地点でも)昭和42年7月9日洪水型(Ⅲ型拡大)にて最大流量を発生し、基準地点山道橋でl,130m3/sとなる。」としています。表10-2-1を下に転載します。

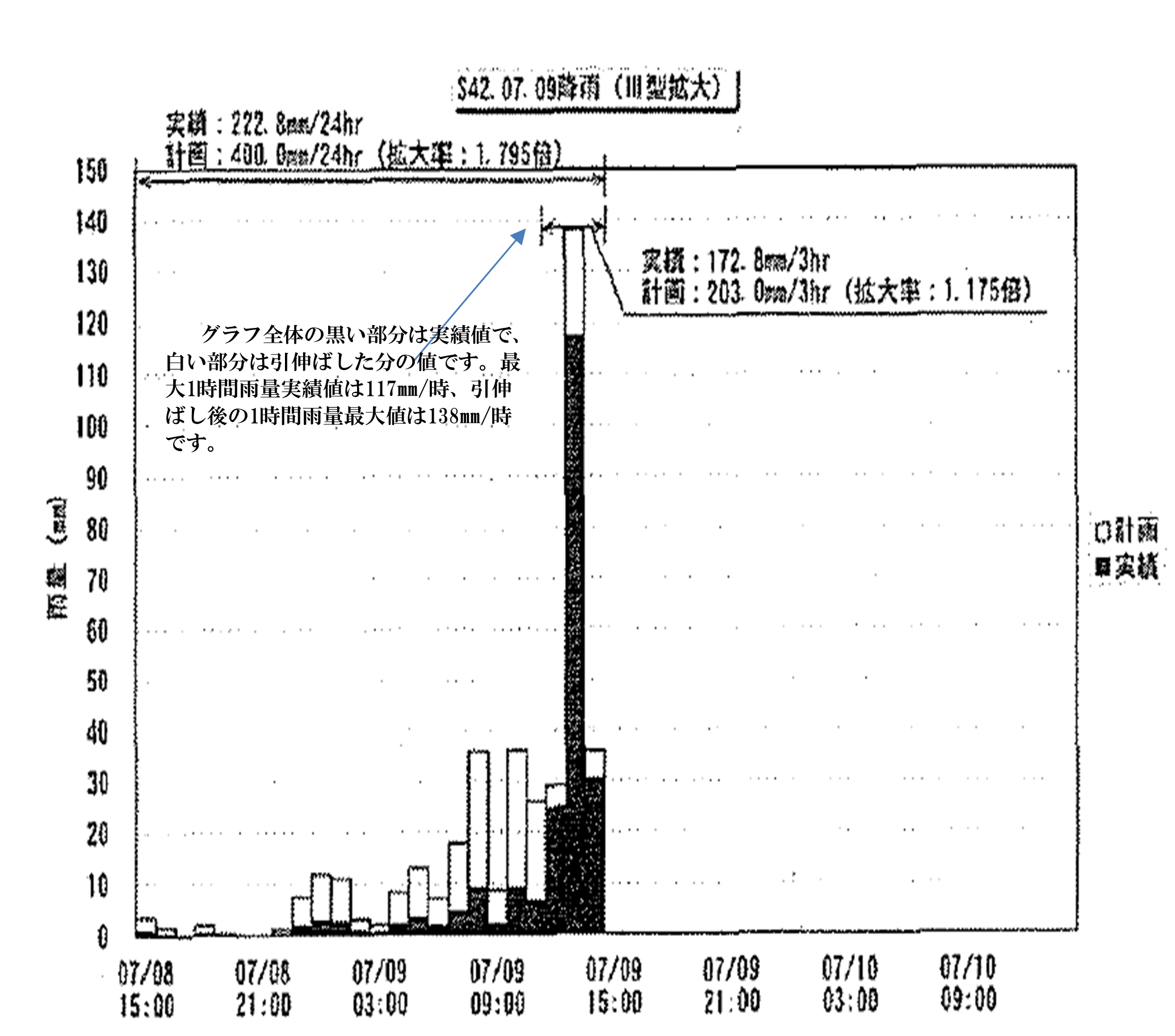

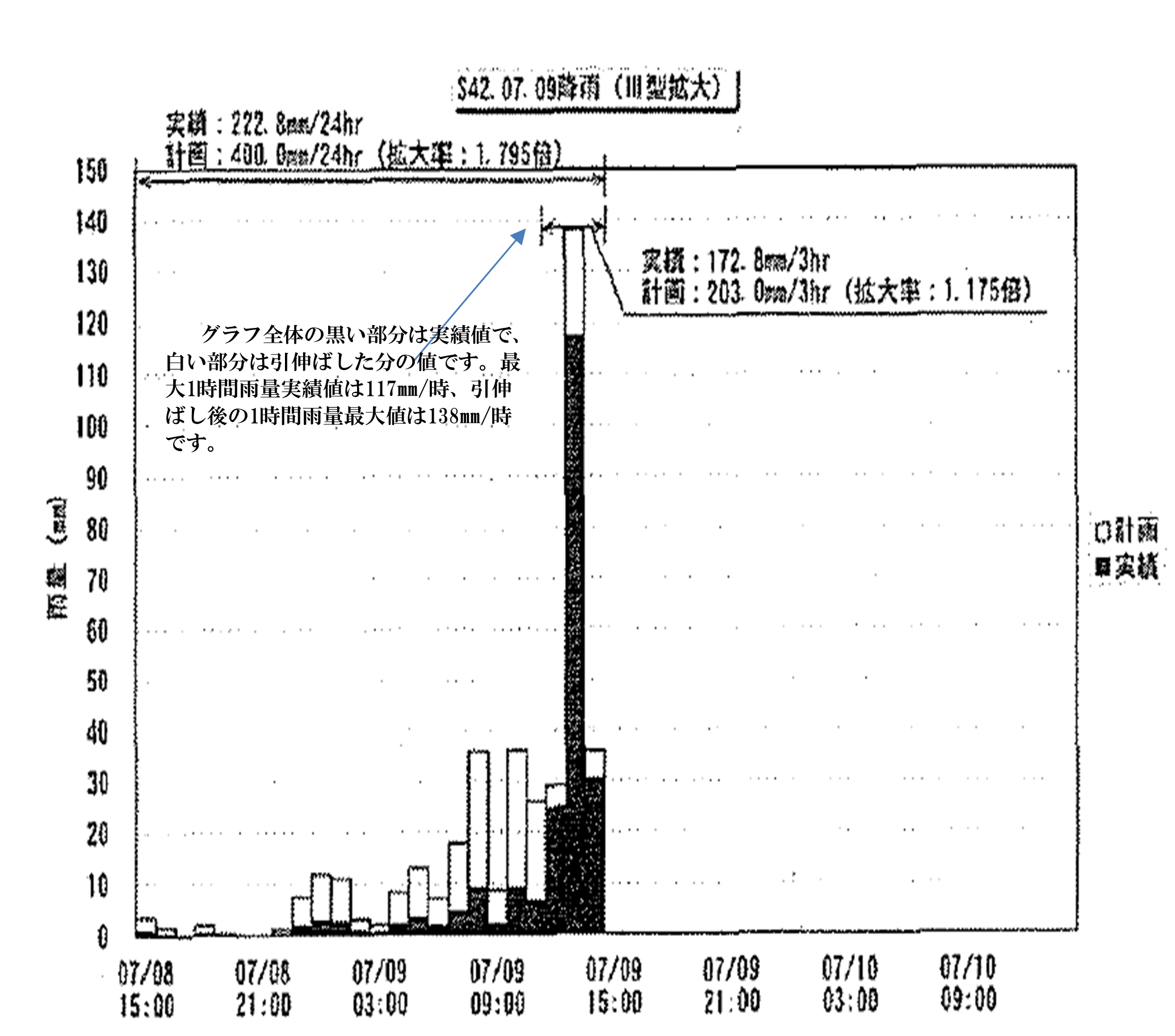

昭和42年7月9日洪水型」は、昭和42年7月9日降雨を100年に1度のⅢ型降雨として変換したパターンです。上記委託報告書Ⅱ-45右下に掲載されているパターン=グラフ(ハイエットグラフと呼びます)を下に転載します。

グラフの黒い部分全体は昭和42年7月9日降雨実績で、白い部分は「Ⅲ型100年に1度」に引伸ばした分の値です。最大1時間雨量実績値は117㎜/時、引伸ばし後の1時間雨量最大値は138㎜/時です。

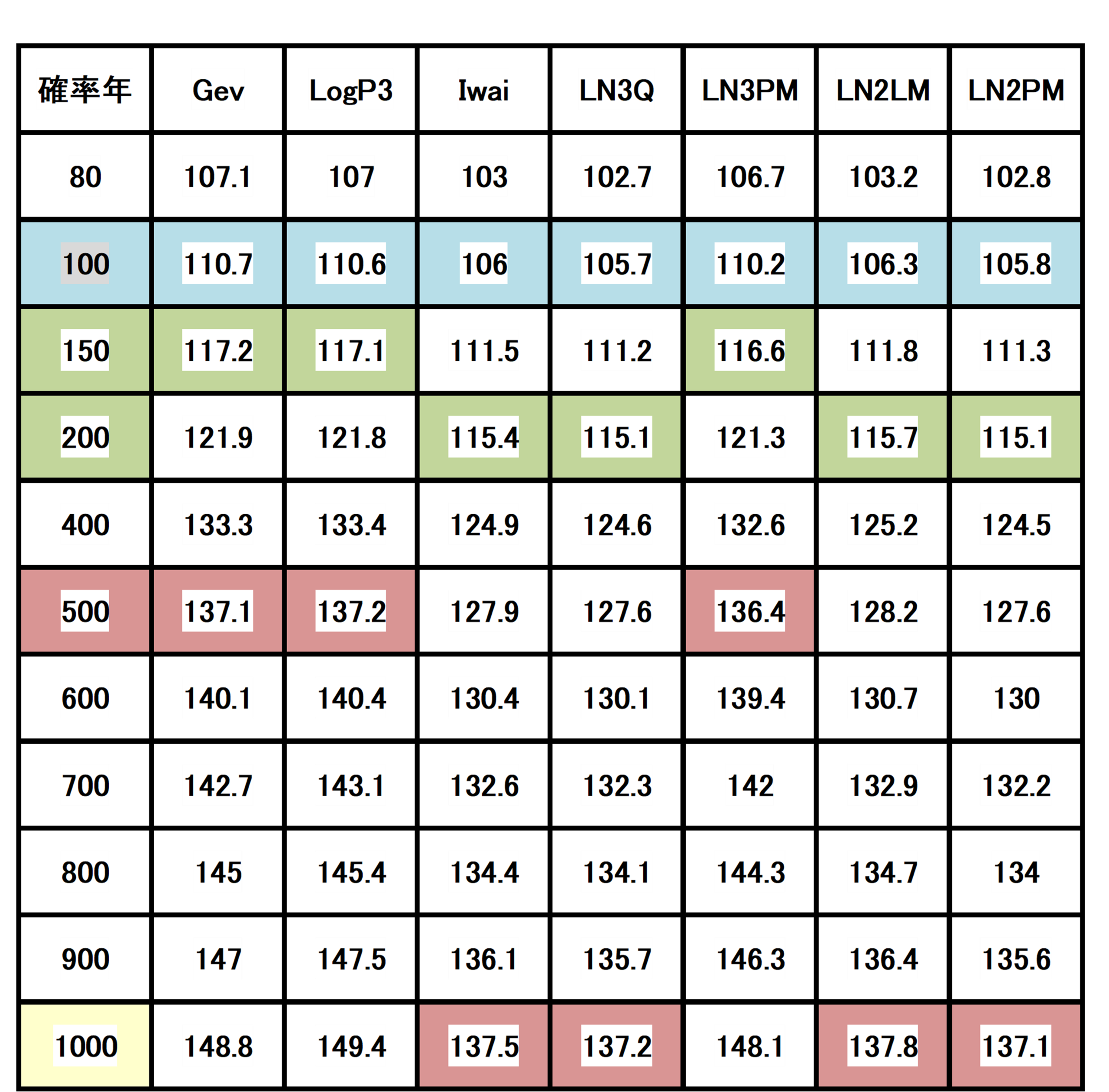

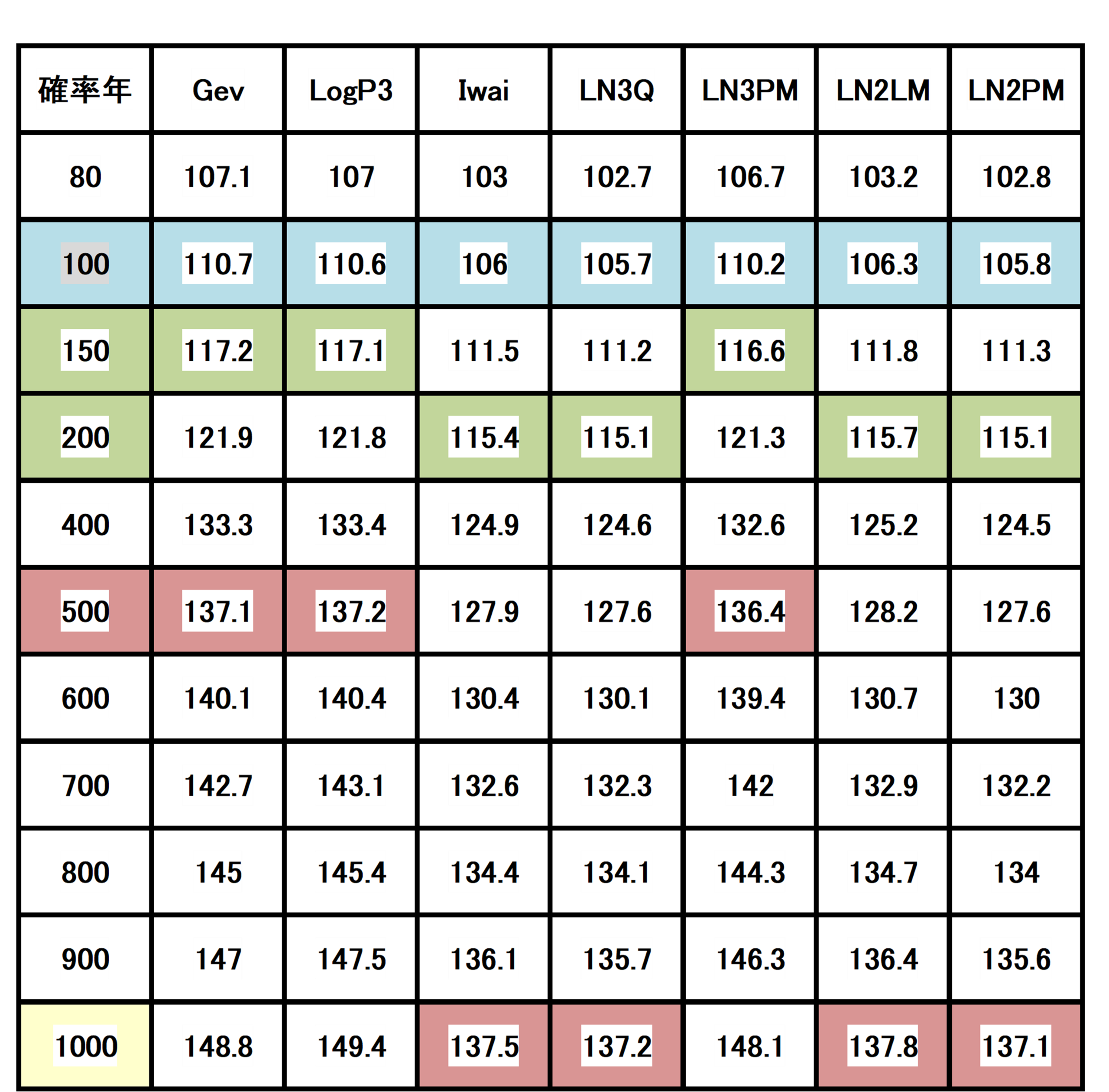

Ⅲ型引延ばしをおこなったことで、ハイエットグラフの3時間雨量を構成する1時間雨量の中に1時間雨量138㎜/時という突出した雨量があります。この現象に対して、統計学的検討を進める必要がありますが、すでに筆者は嶋津暉之氏と共同で、起こりうる確率の計算を行っていました。気象庁・佐世保観測所の1946~2012年間毎年の年最大時間雨量に0.94をかけて得られた数値を川棚川流域の雨量データ(これらのデータは水文量と呼ばれています)とし、それらの数値について、財団法人国土技術研究センター発行の「水文統計ユーティリティーVersion1.3」を用いて得られた結果を確率水文量確率計算一覧表として下に記します。

確率水文量確率計算結果一覧表

1行目の2列目以降は、確率水文量の生起確率計算方式です。すべて、正式名の略称を表示しました。1列目は、何年に1回なのかの年数を示しています。1列目の確率年80とは「80年に1回」という意味です。

その結果、100年に1回起こりうる1時間最大雨量については、上記表の空色のセル群で、7つの算出方式(Gev・LogP3・Iwai・LN3Q・LN3PM・LN2LM・LN2PM)それぞれが、110.7㎜/時・110.6㎜/時・106.0㎜/時・105.7㎜/時・110.2㎜/時・106.3㎜/時・105.8㎜/時でした。すべての方式が信頼性の指標(SLSCという指標値が0.02以下)を満たしていました。1時間最大雨量の実績値はハイエットグラフ上に記した117m³/秒ですが、引伸ばし後の1時間雨量最大値138㎜/時は、20mm/時以上も多いのです。上記表の中でピンクのセルは、1時間1時間雨量138㎜/時に近い数値は2ケースあり、生起確率が500年に1回が3つの方式(Gev・LogP3・LN3PM)でそれぞれの値は137.1㎜/時・137.2㎜/時・136.4(㎜/時)、1000年程度に1回は4つの方式(Iwai・LN3Q・LN2LM・LN2PM)それぞれが、137.5㎜/時・137.2㎜/時・137.8㎜/時 137.1㎜/時でした。

以上より、S42.7.9洪水型(Ⅲ型拡大)の降雨強度時間変化図(ハイエットグラフ)に示されている引伸ばし後の最大1時間雨量138㎜/時は、100年に1度ではなく、500年ないし1000年に1度起きる降雨であることがわかりました。なお、S42.7.9洪水の最大1時間雨量実績値117m³/秒は上記表で薄緑のセルで、引伸ばす以前に150年から200年に1度の雨量でした。

表10-2-1の「No.4 S42.7.9洪水(Ⅲ型)」は、前述したように、最大1時間雨量138㎜/時は「100年に1度ではなく、500年ないし1000年に1度起きる降雨」に相当します。表10-2-1の最大値である「No.4 S42.7.9洪水(Ⅲ型)」を川棚川計画高水流量とするのは誤りです。表10-2-1 川棚川主要地点計画高水流量算定結果一覧表に従えば、「No.4 S42.7.9洪水(Ⅲ型)」以外の洪水はすべてが、川棚川の流下能力1,130m³/秒以下です。

よって、【川棚川計画高水流量は1,130m³/秒以下で石木ダムは不要】、が結論です。

不思議なことに、長崎県は石木川の石木ダム上流域を含めた川棚川水系全域において、1度も洪水時の流量を実測したことがありません。長崎県の「計画高水計算モデル」には、実績洪水時での検証がないのです。あわせて、長崎県が公表している河道流下能力も流量実測による検証がありません。長崎県は「計画高水計算モデルの検証」「流下能力の検証」をしなければなりません。そのためには、「洪水時の流量測定」が不可欠です。

「石木ダム総事業の工事を停止して、洪水時の流量測定の実行」を長崎県に提案します。

便益配分率の視点からの検討 治水対策としての代替案

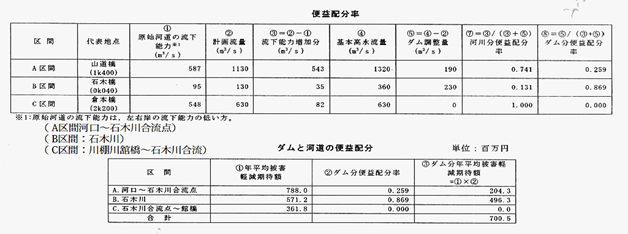

石木ダムによる、治水面での便益配分率を長崎県が当方の資料開示請求に応じて開示した「2 7河第1 4 3 号 費用対効果分析資料 平成2 7年1 0月5日」に基づいて記します。石木ダムの本来の目的は、川棚川の石木川合流点より下流域の治水安全度を1/100にすることでした。しかしながらその手法は、本来の目的である、下記表のA区間(河口から石木川合流点)への便益配分率は、0.259しかないとしています。

これだけ便益配分率が低い石木ダム建設に石木ダム総事業費を使うのであれば、石木ダム建設を中止して、その経費を川棚川水系全体の治水対策=流域治水に要する事業費の1部として繰り込むことを提案します。

川棚川の場合は、沿川に田畑が広がっています。例えば「田んぼダム」の導入、農業用水路に工夫を重ねて田んぼ等を「大雨時の遊水地」として借用し「農業者の不利益を補償する」仕組みの導入、なども考えられます。山間部からの流出制御には、森林の保全活用も大切です。

「受益予定者皆さんの合意形成のもとで、流域治水の取組み」を提案します。

2025年6月30日

石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会(共有地権者の会)

遠藤保男

〒223 0064 神奈川県横浜市港北区下田町6-2-28

090-8682-8610

あまり知られていないが、石木ダム建設予定地には共有地が2ヶ所存在する。

半世紀にわたりダム建設に反対し、ふるさとを守り続けている川原住民を支えたいと思う人たちが、1つは2009年に、もう1つは2013年に住民の方の山林の一部を共同で所有することにした。

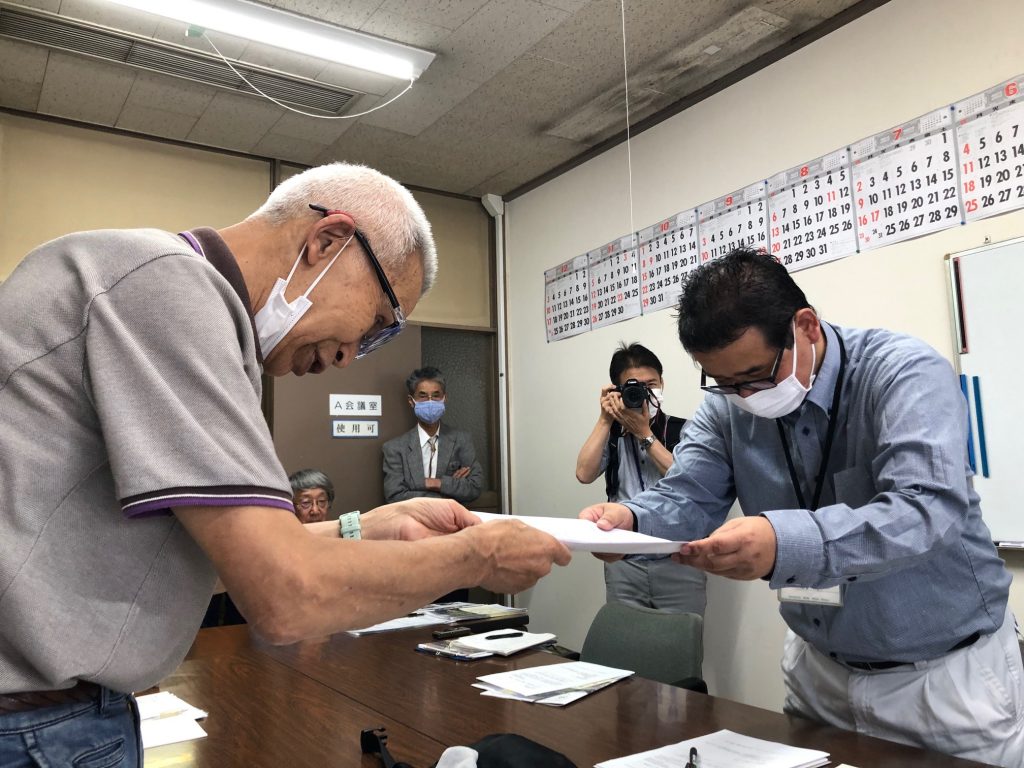

その共有地権者の中の84名が長崎県知事と佐世保市長へ要請書を提出した。 代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。 その要請書はこちら。

その要請書はこちら。

石木ダム事業起業者への要請:長崎県へ

石木ダム事業起業者への要請:佐世保市へ

その趣旨は「覚書の遵守」、つまり「石木ダムの必要性について川原住民との話し合い」を実行するようにということ。

8日の朝日新聞の記事がこの要請の目的をしっかり伝えているので、一部抜粋させていただくと、

覚書は1972年7月、県が石木ダムの予備調査を始める前に住民側と結んだ。「建設の必要性が生じたときは、協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする」と明記。久保勘一知事(当時)と、住民の代表3人が署名押印した。ただ、県は3年後の75年、事業に着手。2021年9月に本体工事を始めた。

6日に県庁を訪れた共有地権者らが県に指摘したのが、この覚書の「不履行」だった。

「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」の遠藤保男代表は「同意していないのに収用地での工事が強行されている」と指摘。地権者の松本美智恵さんは「県と地元の対立の原点がこの覚書の反故だ」と語った。

覚書は、住民らがダム関連工事の差し止めを求めた訴訟で論点の一つになったことがある。21年の二審・福岡高裁判決は、覚書があるにもかかわらず、地元の理解が得られていないと指摘。「今後も理解を得るよう努力することが求められる」と見解を示し、県に合意形成の必要性を説いた。

事業主体の県はどう考えているのか。県土木部の担当者は取材に対し「覚書は今も有効で、履行している」と述べ、覚書に違反する手続きはとっていないとの認識を示した。長年、説明会の開催や戸別訪問などで事業への理解と協力を得る努力を続けてきたとしている。

「覚書は今も有効で、履行している」?!

なんと不可解な回答だろう。

「覚書を履行している」のが本当なら、住民がダム建設に同意した文書が存在するはずで、それを提示して欲しい。

それが存在しないならダム建設は諦めているはず。しかし、現実は同意文書もなく、ダム建設は進めている。

どうして「履行している」などと言えるのだろう?

一方、「覚書は今も有効」とのこと。よかった!

では、これからも覚書について、私たちはしっかり県に問い続け、履行を求め続けよう。(*’▽’*)

マスコミ各社のオンライン記事はこちら。

NBC長崎放送:石木ダム建設反対の市民団体 知事との話し合いを要請

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/nbc/530101?display=1

KTNテレビ長崎:石木ダム建設は必要ない」市民団体が話し合いの場を要請

https://www.ktn.co.jp/news/detail.php?id=20230607008

朝日新聞:石木ダム「地元の了解なしにつくらない」半世紀前の「覚書」はいま https://digital.asahi.com/articles/ASR6774P6R67TOLB00C.html?iref=pc_photo_gallery_bottom

毎日新聞:「知事と話し合う場を」石木ダム反対、市民団体が要請書 https://mainichi.jp/articles/20230607/ddl/k42/040/379000c

オマケの写真と呟き。 ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

1週間前に代表本人から要請書を提出に行くので会場を確保しておいて欲しいと電話で依頼していたにもかかわらず、会議室はみな埋まっていて確保できなかったとのことで、その会議が終わるまで約1時間も待たされた。

遠来の代表はじめ参加者の多くが70代前後の高齢者ばかり。宮島市長は就任会見で、「対話を重視した市政をつくりたい」と語っていたはずだが???

2月4日に「八ツ場あしたの会」の総会があり、嶋津の方から「八ツ場ダム問題と全国のダム問題」を報告しました。

報告の要点を下記に記しますので、長文ですが、お読みいただきたいと存じます。

当日使ったスライドは八ツ場ダム問題と全国のダム問題20230204 -4をご覧ください。

スライドとの対応をスライド番号№で示しましたので、詳しい内容はスライドを見ていただきたいと思います。

今回の報告「八ツ場ダム問題と全国のダム問題」は次の5点で構成されています。

Ⅰ これからの八ツ場ダムで危惧されること

Ⅱ 利根川の治水対策として、八ツ場ダムは意味があるのか。むしろ、有害な存在になるのではないか。

Ⅲ 水道等の需要が一層縮小していく時代において八ツ場ダムは利水面でも無用の存在である。

Ⅳ ダム問題の経過

Ⅴ 国交省の「流域治水の推進」(2021年度から)のまやかし

八ツ場ダム問題と全国のダム問題

Ⅰ これからの八ツ場ダムで危惧されること(スライド№2~5)

1 吾妻渓谷の変貌(スライド№3)

2 八ツ場ダム湖の浮遊性藻類の増殖による水質悪化(スライド№3)

3 夏期には貯水位が大きく下がり、観光地としての魅力が乏しくなる八ツ場ダム湖(スライド№4)

写真1 国交省のフォトモンタージュ(打越代替地から見た八ツ場ダム湖)

写真2 2022年7月の八ツ場ダム貯水池の横壁地区の岸壁(湖岸の岩肌が28m以上も剥き出し)

4 八ツ場ダムは堆砂が急速に進行し、長野原町中心部で氾濫の危険性をつくり出す。(スライド№5)

5 ダム湖周辺での地すべり発生の危険性(スライド№5)

Ⅱ 利根川の治水対策として、八ツ場ダムは意味があるのか。むしろ、有害な存在になるのではないか。(スライド№6~19)

1 八ツ場ダムの緊急放流の危険性(スライド№7~8)

2019年10月の台風19号で、八ツ場ダムが本格運用されていれば、緊急放流を行う事態になっていました。

2 ダムの緊急放流の恐さ(スライド№9~13)

ダムは計画を超えた洪水に対しては洪水調節機能を喪失し、流入洪水をそのまま放流します(緊急放流)。

ダム下流の河道はダムの洪水調節効果を前提とした流下能力しか確保しない計画になっているので、ダムが洪水調節機能を失えば、氾濫の危険性が高まります。

しかも、ダムは洪水調節機能を失うと、放流量を急激に増やすため、ダム下流の住民に対して避難する時間をも奪ってしまいます。

3 ダムの効果が小さかった2015年9月の鬼怒川水害(スライド№14~18)

4 治水対策としての八ツ場ダムの問題点(スライド№19)

ダムの治水効果は下流へ行くほど、減衰していくので、八ツ場ダムの治水効果は利根川の中下流部ではかなり減衰すると考えられ、八ツ場ダムは利根川の治水対策としてほとんど意味を持ちません。

地球温暖化に伴って短時間強雨の頻度が増す中、八ツ場ダムに近い距離にあるダム下流の吾妻川では、むしろ、八ツ場ダムの緊急放流による氾濫を恐れなければなりません。

Ⅲ 水道等の水需要が一層縮小していく時代において八ツ場ダムは利水面でも無用の存在である。(スライド№20~25)

1 八ツ場ダムの利水予定者と参画量(スライド№21)

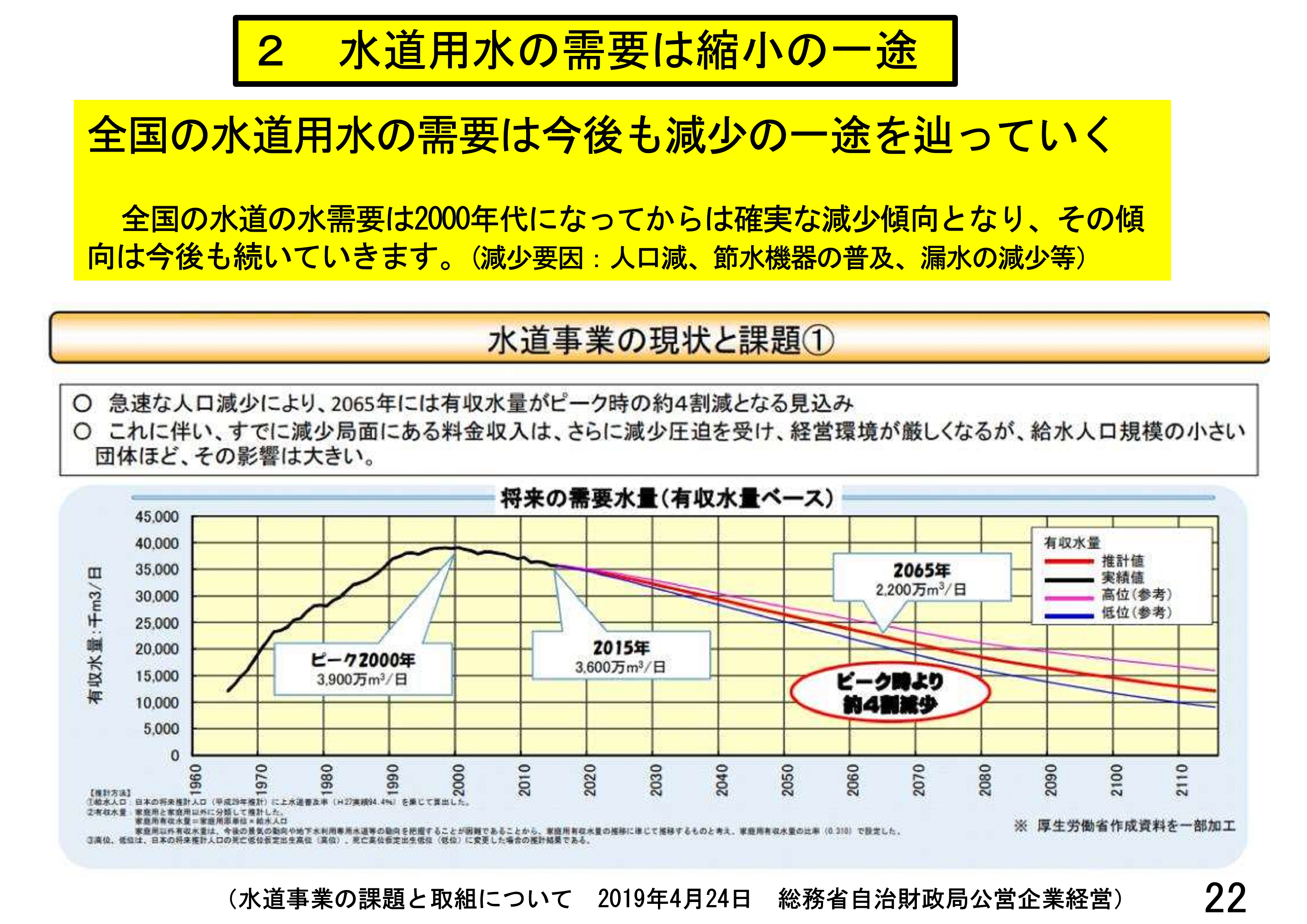

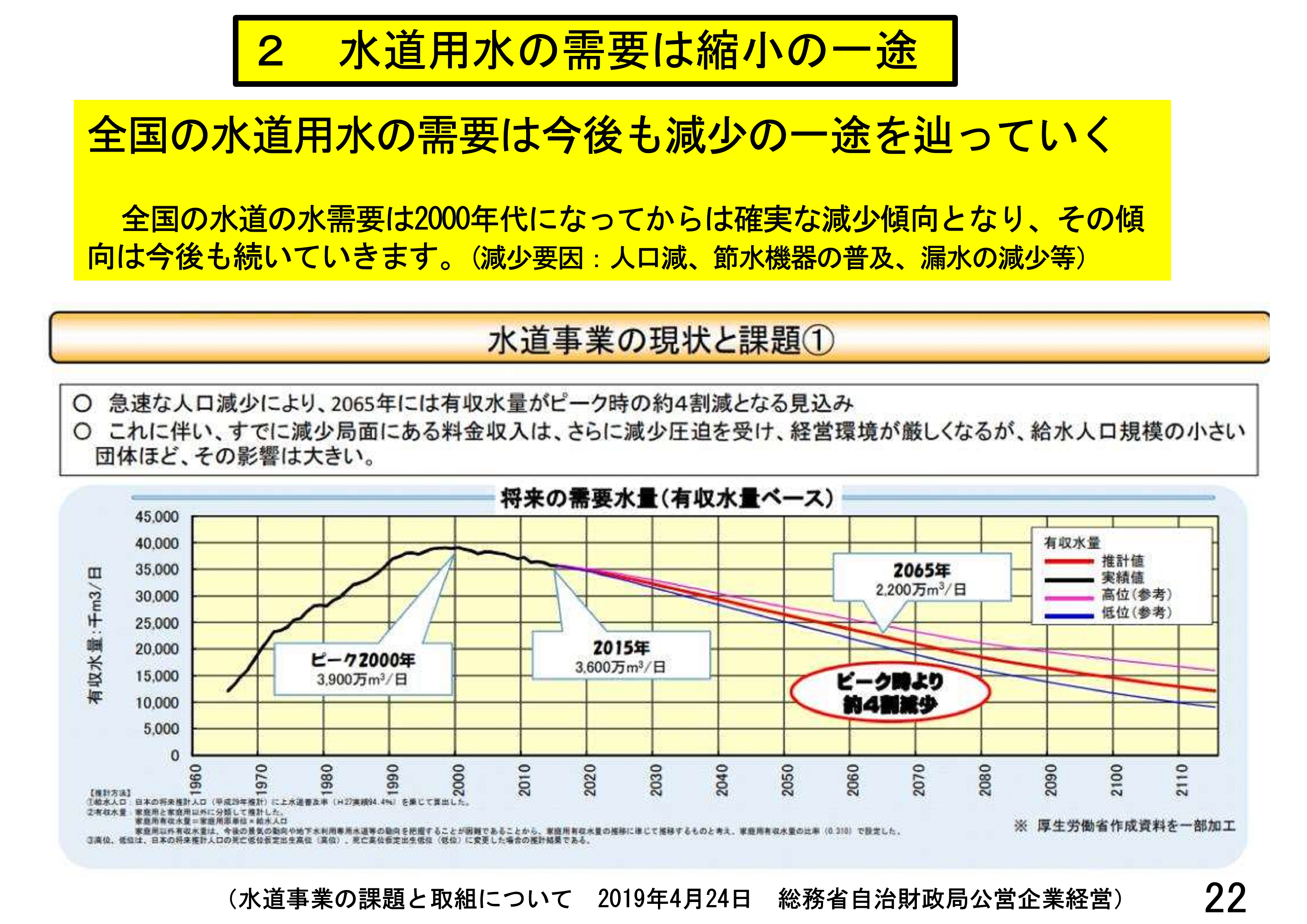

2 水道用水の需要は縮小の一途(スライド№22~23)

全国の水道の水需要は2000年代になってからは確実な減少傾向となり、その傾向は今後も続いていきます。(減少要因:人口減、節水機器の普及、漏水の減少等)

3 群馬県の例「前橋市等の自己水源(地下水)の削減と水道料金の値上げ」(スライド№24)

4 石木ダム建設の主目的「佐世保市水道の水源確保」の虚構(スライド№25)

Ⅳ ダム問題の経過(スライド№26~45)

1 ダムの建設基数の経過(スライド№27)

2 ダム事業見直しの経過(スライド№28~33)

○1996年からダム事業が徐々に中止

○田中康夫・長野県知事の脱ダム宣言

○淀川水系流域委員会の提言(2005年1月)

3 2009年9月からのダム見直しの結果(スライド№34~39)

2009年9月に発足した民主党政権は早速、ダム見直しを明言したものの、私たちの期待を裏切る結果になりました。

4 八ツ場ダムの検証結果 事業継続 2011年12月 (スライド№40~41)

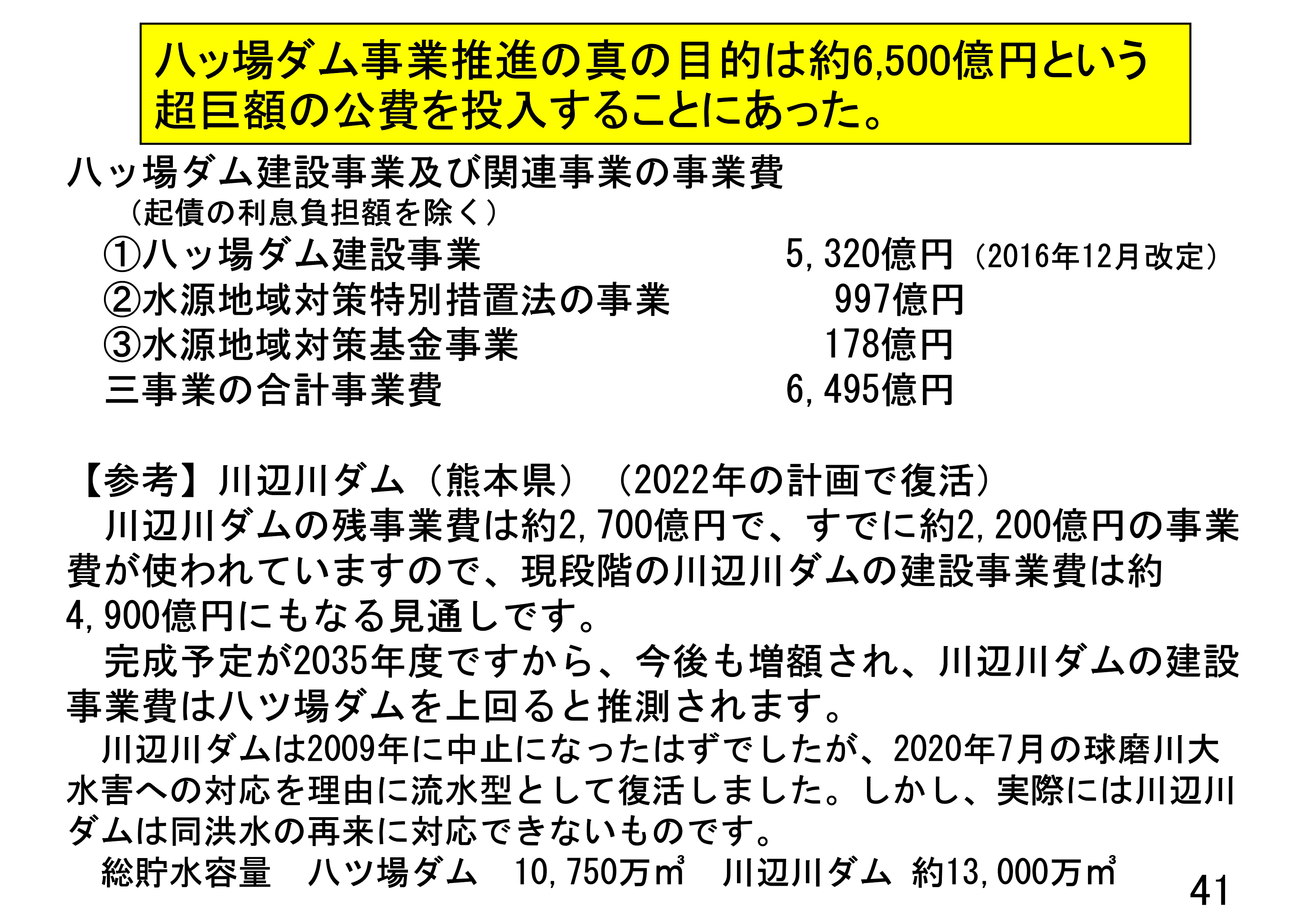

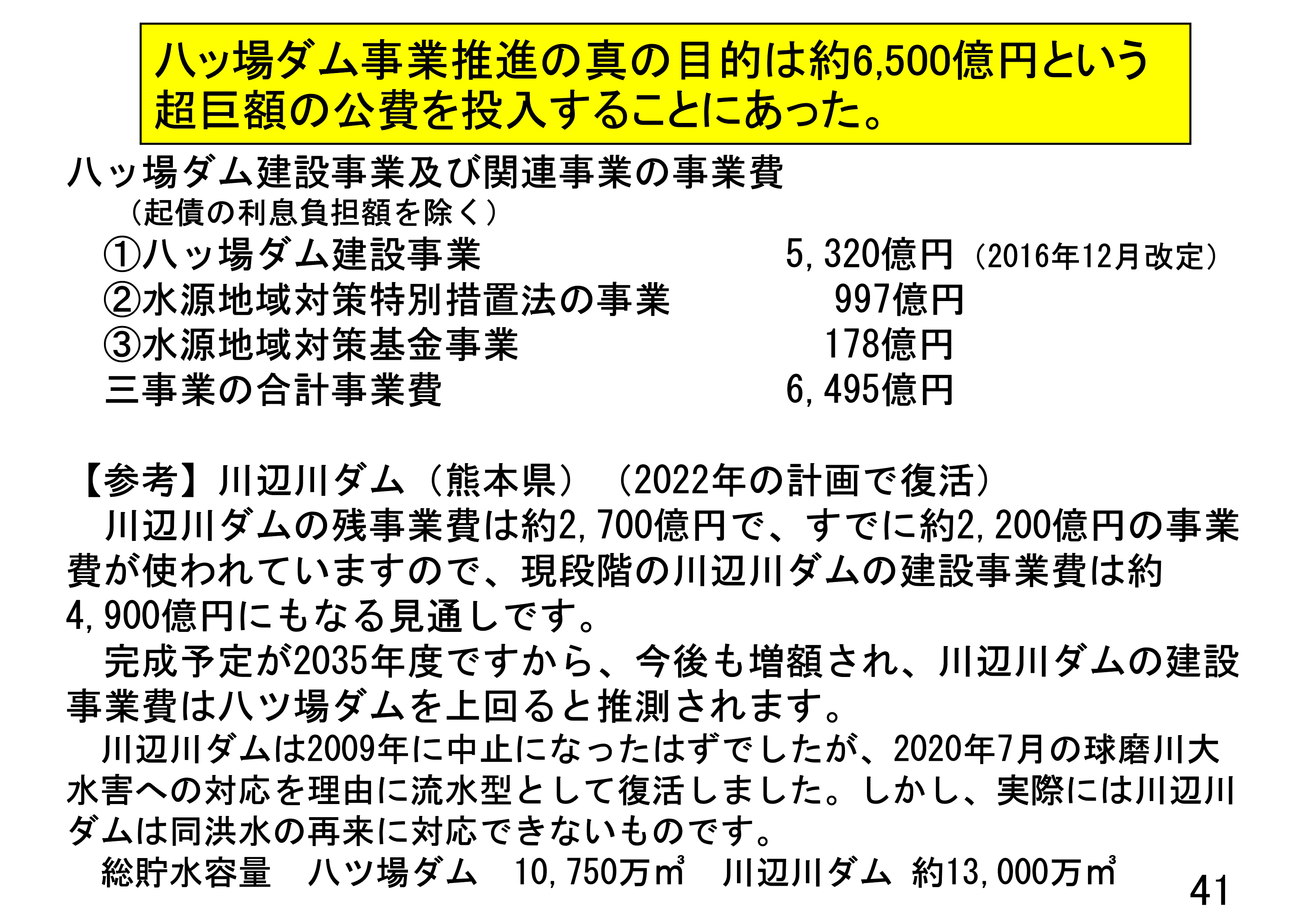

八ツ場ダム事業推進の真の目的は約6500億円という超巨額の公費を投入することにあった。

5 ダムの検証状況 (2018年10月1日現在)(スライド№42~44)

中止ダムのほとんどはダム事業者の意向によって中止になったのであって、適切な検証が行われた結果によるものではありませんでした。

6 中止になったダムの建設再開を求める動き(スライド№45)

Ⅴ 国交省の「流域治水の推進」(2021年度から)のまやかし(スライド№46~54)

1 国交省の「流域治水の推進」のまやかし(スライド№47)

流域治水には治水対策としてありうるものがほとんど盛り込まれています。治水ダムの建設・再生、遊水地整備もしっかり入っており、「流域の推進」が従前のダム事業推進の隠れ蓑にもなっています。球磨川がその典型例です。

2 球磨川流域治水プロジェクト(スライド№48~49)

本プロジェクトは流水型ダム(川辺川ダム)の整備、市房ダム再開発、遊水池整備などに、約4336億円という凄まじい超巨額の公費を球磨川に投じていくことになっています。

また、川辺川ダムはすでに約2200億円の事業費が使われていますので、現段階の川辺川ダムの総事業費は約4900億円にもなる見通しです。

このように、球磨川では2020年7月大水害への対応が必要ということで、球磨川流域治水プロジェクトの名のもとに、凄まじい規模の公費が投じられようとしています。

3 流水型川辺川ダムへの疑問(1)2020年7月球磨川豪雨の再来に対応できない川辺川ダム(スライド№50~51)

川辺川ダムがあっても、2020年7月球磨川水害の死者を救うことができませんでした。球磨川流域の死者50人の9割は球磨村と人吉市の住民で、支流の氾濫によるものでしたから、川辺川ダムがあっても命を守ることができませんでした。

4 流水型川辺川ダムへの疑問(2)自然に優しくない流水型川辺川ダム(スライド№52~54)

「自然にやさしい」を名目にして、川辺川ダムは流水型ダム(穴あきダム)で計画されています。既設の流水型ダム5基の実態を見ると、「自然にやさしい」という話はダム推進のためのうたい文句にすぎず、川の自然に多大な影響を与える存在になっています。

5 国の流域治水関連法と流域治水プロジェクト(スライド№55)

国交省は2021年5月に「流域治水関連法」をつくり、全国の河川で「流域治水プロジェクト」を進めつつあります。このプロジェクトは施策がとにかく盛沢山で、ダム建設、遊水池整備、霞堤の保全、堤防整備、雨水貯留施設の整備など、治水に関して考えられるものは何でも入っているというもので、実際にどこまで実現性があり、有効に機能するものであるかは分かりません。それは、基本的には従前の河川・ダム事業を「流域治水プロジェクト」の名のもとに続け、河川予算を獲得していくものであって、そこには「脱ダム」の精神が見られません。

その典型例が「球磨川流域治水プロジェクト」です。このプロジェクトは流水型川辺川ダムの建設等に球磨川に超巨額の公費を投入することを目的にしています。そのプロジェクトで流域の人々の安全が確保されるかというと、実際はそうではなく、更に球磨川の自然も大きな影響を受けるものになっています。

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。 その要請書はこちら。

その要請書はこちら。 ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。