2023年2月

熊本県白川・立野ダムの試験湛水、11月以降実施方針 国交省

残念な情報ですが、熊本県民がダム建設反対運動を進めていた熊本県の白川の立野(たての)ダムの工事が進み、試験湛水の時期を11月以降とする方針となりました。その記事、ニュースと関連情報をお送りします。

立野ダムは流水型ダムとして造られつつありますが、立野ダム工事事務所の立野ダム本体工事進捗状況の写真(下記【参考1】)をみると、流水型ダムといっても、「自然に優しい」という話はまゆつばものであることがよくわかります。

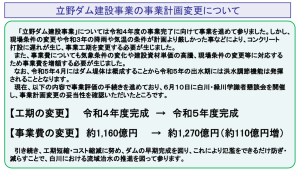

立野ダムは見直しの対象でしたが、2012年12月に継続が決まりました(下記【参考2】を参照)。その後、事業費が増額され、1270億円になりました(下記【参考3】を参照)。

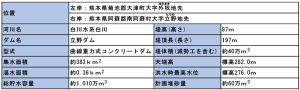

立野ダムの諸元は下記【参考4】の通りです。

この立野ダムに対して、熊本県民の反対運動が展開されましたが(下記【参考5】を参照)、まことに残念ながら、2023年度完成の予定となりました。

立野ダム試験湛水、11月以降実施方針 国交省

(熊本日日新聞 2023年2月9日 10:23)https://kumanichi.com/articles/942343

国土交通省が立野ダムの試験湛水計画について説明した「立野ダム試験湛水検討委員会」の初会合=8日、熊本市中央区

国土交通省が立野ダムの試験湛水計画について説明した「立野ダム試験湛水検討委員会」の初会合=8日、熊本市中央区

国土交通省九州地方整備局は8日、2023年度の完成に向けて建設中の国営立野ダム(南阿蘇村、大津町)に関し、試験湛水[たんすい]の時期を11月以降とする方針を明らかにした。同日、熊本市中央区のホテルであった「立野ダム試験湛水検討委員会」の初会合で示した。

試験湛水は、最高水位まで水をため、ダム本体や基礎地盤、貯水池周辺の安全性などを確認するダム建設の最終工程。立野ダムは通常時は水をためない「穴あきダム」のため、穴をふさいで水位を上げ、最高水位に達した後に放流する。

試験湛水で国の天然記念物「阿蘇北向谷原始林」の一部が冠水するとの予測があり、整備局は水位の下降速度をできるだけ上げて、原始林への影響を減らす考えを説明した。11月1日にため始めれば水位を元に下げるまでの日数が最長で20日程度となるシミュレーションも示し、試験湛水が可能な期間の中では最も短くなるとした。

検討委はダム工学や河川工学、生物の専門家6人で構成し、国の計画に助言する。8日は京都大防災研究所水資源環境研究センターの角哲也教授を委員長に選出。角氏は「阿蘇、白川の特性を吟味して試験湛水に臨みたい」と述べた。(臼杵大介)

立野ダム試験湛水検討委員会が初会合 国が計画案示す【熊本】

(テレビ熊本2023年2月8日 水曜 午後9:00)https://www.fnn.jp/articles/-/483405

白川上流に現在、建設中の国が直轄する初の流水型ダムである立野ダムについて運用開始を前に試験的に水を貯める『試験湛水』の検討委員会の初会合が8日、熊本市で開かれました。

建設中の立野ダムは、ことし4月にはダム本体の設置が完了する予定です。

運用開始を前に試験的に水を貯める、いわゆる『試験湛水』は貯水時のダムや周辺の安全性などを調べるために行われますが、一方、水位が上がることで群生する植物などへの影響が懸念されます。

検討委員会で国土交通省は環境への影響を配慮し、「可能な限り『試験湛水』の期間を短縮したい」と話し、過去20年間のシミュレーションによる計画案を示しました。

案では11月1日から実施した場合、湛水日数は平均14日で最長でも20日と期間も短く、ばらつきも少ないとし、群生する植物も8割から9割の成育が維持されるとしています。

委員からは「植物への影響はしっかりと調査しデータを取ってほしい」「国交省が示した樹木への影響のデータは根拠が弱い。今後のためにもデータの収集が必要」などの意見が挙がりました。

今回の意見を踏まえて再度協議し、11月ごろには『試験湛水』を行う予定です。

【参考1】立野ダム工事事務所 国土交通省 九州地方整備局 http://www.qsr.mlit.go.jp/tateno/site_files/file/dam/2302_dasetu_sinntyokujyokyo.pdf

【参考2】立野ダム本体工事可能に 国交相、事業継続決定(熊本日日新聞2012年12月07日)http://kumanichi.com/news/local/main/20121207002.shtml

羽田雄一郎国土交通相は6日、民主政権のダム事業見直し対象になっていた立野ダム建設事業(南阿蘇村、大津町)について、事業主体の同省九州地方整備局(九地整)が「ダム案が最も有利」とした検証結果を妥当として、事業の継続を決定した。

同ダム建設を容認した国交相の最終判断を受け、同事業は、約2年間凍結されていた本体工事の着手が可能になる。

同ダムをめぐっては、九地整が河道掘削や遊水地など治水策の代替5案をコスト、安全度などで評価・比較し、「ダム案が最も有利」とする検討結果をことし9月に提示。

外部の事業評価監視委員会も、流域7市町村の意向や「ダム案に異存はない」とした蒲島郁夫知事の意見を踏まえ、九地整の「継続」方針を了承していた。

国交相は、国の有識者会議の意見も参考にした上で、「総合評価でダム案が優位であり、事業継続は妥当。検証手続きも国の基準に沿って適切だった」と結論づけた。

同ダム事業には、環境への影響などから見直しを求める意見も強く、九地整が「ダム案が有利」とする検討結果を示した地元公聴会でも、市民団体などから反対、疑問の声が相次いだ。

立野ダムは白川に建設する洪水調整専用の穴あきダムで、1983年に事業着手。総事業費917億円で、残事業は491億円。(渡辺哲也)

【参考3】事業費の増額 2022年6月

【参考4】立野ダムの諸元

【参考5】立野ダム容認に抗議文 https://suigenren.jp/news/2012/12/19/3541/

2012年12月18日、「立野ダムによらない自然と生活を守る会」が国交省の「立野ダム事業継続発表」に対して、国交省と熊本県・熊本市へ抗議文を提出しました。

抗議文など国交省記者クラブに配付した資料「国交省記者会配布書類」をご覧ください。 https://suigenren.jp/wp-content/uploads/2012/12/b6e65638486be16d4c77baa07ef444911.pdf

「白川流域の安全を守るために立野ダムより 河川改修を進めましょう」

「世界の阿蘇に立野ダムはいりません!」

「八ツ場ダム問題と全国のダム問題」の報告

2月4日に「八ツ場あしたの会」の総会があり、嶋津の方から「八ツ場ダム問題と全国のダム問題」を報告しました。

報告の要点を下記に記しますので、長文ですが、お読みいただきたいと存じます。

当日使ったスライドは八ツ場ダム問題と全国のダム問題20230204 -4をご覧ください。

スライドとの対応をスライド番号№で示しましたので、詳しい内容はスライドを見ていただきたいと思います。

今回の報告「八ツ場ダム問題と全国のダム問題」は次の5点で構成されています。

Ⅰ これからの八ツ場ダムで危惧されること

Ⅱ 利根川の治水対策として、八ツ場ダムは意味があるのか。むしろ、有害な存在になるのではないか。

Ⅲ 水道等の需要が一層縮小していく時代において八ツ場ダムは利水面でも無用の存在である。

Ⅳ ダム問題の経過

Ⅴ 国交省の「流域治水の推進」(2021年度から)のまやかし

八ツ場ダム問題と全国のダム問題

Ⅰ これからの八ツ場ダムで危惧されること(スライド№2~5)

1 吾妻渓谷の変貌(スライド№3)

2 八ツ場ダム湖の浮遊性藻類の増殖による水質悪化(スライド№3)

3 夏期には貯水位が大きく下がり、観光地としての魅力が乏しくなる八ツ場ダム湖(スライド№4)

写真1 国交省のフォトモンタージュ(打越代替地から見た八ツ場ダム湖)

写真2 2022年7月の八ツ場ダム貯水池の横壁地区の岸壁(湖岸の岩肌が28m以上も剥き出し)

4 八ツ場ダムは堆砂が急速に進行し、長野原町中心部で氾濫の危険性をつくり出す。(スライド№5)

5 ダム湖周辺での地すべり発生の危険性(スライド№5)

Ⅱ 利根川の治水対策として、八ツ場ダムは意味があるのか。むしろ、有害な存在になるのではないか。(スライド№6~19)

1 八ツ場ダムの緊急放流の危険性(スライド№7~8)

2019年10月の台風19号で、八ツ場ダムが本格運用されていれば、緊急放流を行う事態になっていました。

2 ダムの緊急放流の恐さ(スライド№9~13)

ダムは計画を超えた洪水に対しては洪水調節機能を喪失し、流入洪水をそのまま放流します(緊急放流)。

ダム下流の河道はダムの洪水調節効果を前提とした流下能力しか確保しない計画になっているので、ダムが洪水調節機能を失えば、氾濫の危険性が高まります。

しかも、ダムは洪水調節機能を失うと、放流量を急激に増やすため、ダム下流の住民に対して避難する時間をも奪ってしまいます。

3 ダムの効果が小さかった2015年9月の鬼怒川水害(スライド№14~18)

4 治水対策としての八ツ場ダムの問題点(スライド№19)

ダムの治水効果は下流へ行くほど、減衰していくので、八ツ場ダムの治水効果は利根川の中下流部ではかなり減衰すると考えられ、八ツ場ダムは利根川の治水対策としてほとんど意味を持ちません。

地球温暖化に伴って短時間強雨の頻度が増す中、八ツ場ダムに近い距離にあるダム下流の吾妻川では、むしろ、八ツ場ダムの緊急放流による氾濫を恐れなければなりません。

Ⅲ 水道等の水需要が一層縮小していく時代において八ツ場ダムは利水面でも無用の存在である。(スライド№20~25)

1 八ツ場ダムの利水予定者と参画量(スライド№21)

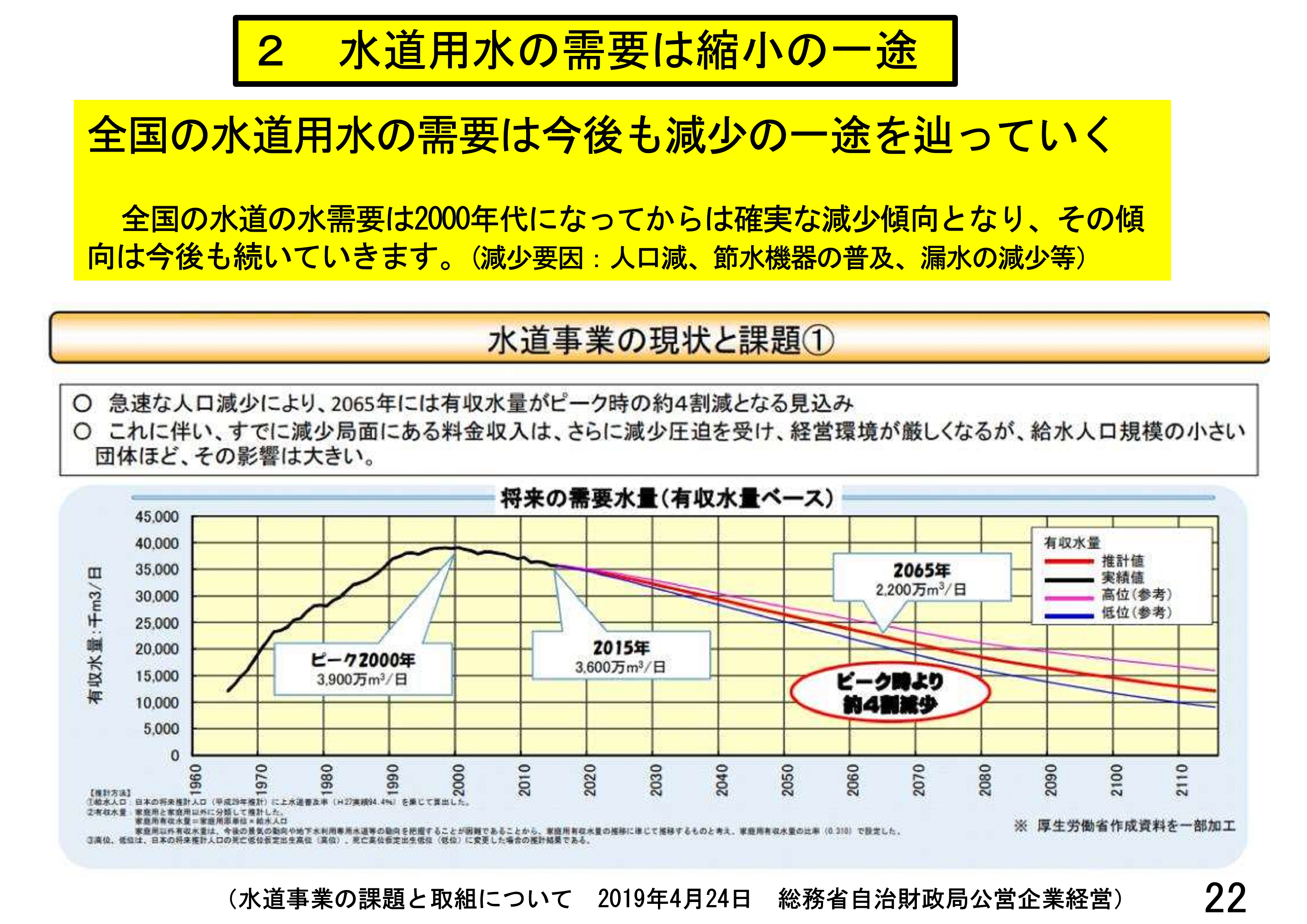

2 水道用水の需要は縮小の一途(スライド№22~23)

全国の水道の水需要は2000年代になってからは確実な減少傾向となり、その傾向は今後も続いていきます。(減少要因:人口減、節水機器の普及、漏水の減少等)

3 群馬県の例「前橋市等の自己水源(地下水)の削減と水道料金の値上げ」(スライド№24)

4 石木ダム建設の主目的「佐世保市水道の水源確保」の虚構(スライド№25)

Ⅳ ダム問題の経過(スライド№26~45)

1 ダムの建設基数の経過(スライド№27)

2 ダム事業見直しの経過(スライド№28~33)

○1996年からダム事業が徐々に中止

○田中康夫・長野県知事の脱ダム宣言

○淀川水系流域委員会の提言(2005年1月)

3 2009年9月からのダム見直しの結果(スライド№34~39)

2009年9月に発足した民主党政権は早速、ダム見直しを明言したものの、私たちの期待を裏切る結果になりました。

4 八ツ場ダムの検証結果 事業継続 2011年12月 (スライド№40~41)

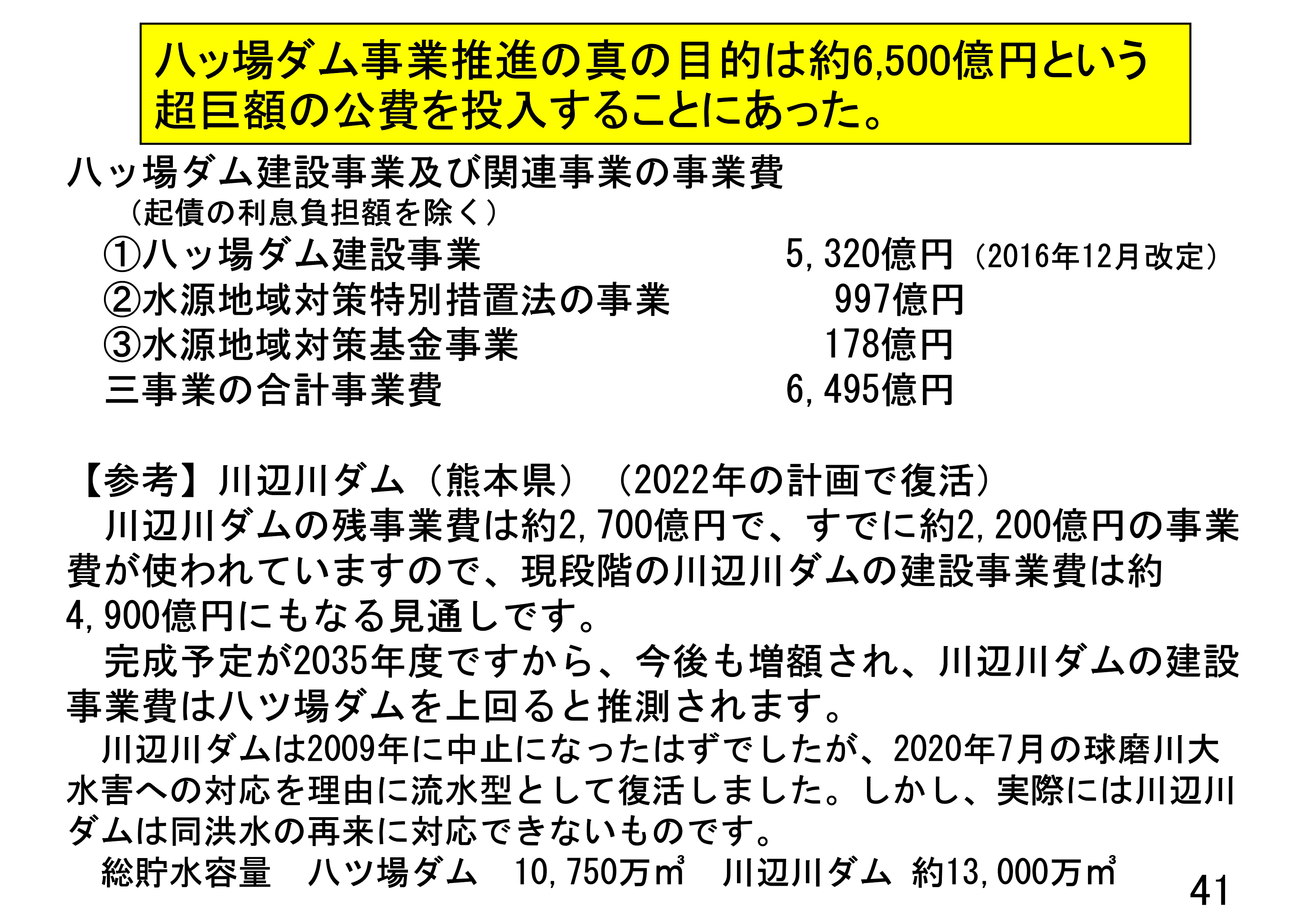

八ツ場ダム事業推進の真の目的は約6500億円という超巨額の公費を投入することにあった。

5 ダムの検証状況 (2018年10月1日現在)(スライド№42~44)

中止ダムのほとんどはダム事業者の意向によって中止になったのであって、適切な検証が行われた結果によるものではありませんでした。

6 中止になったダムの建設再開を求める動き(スライド№45)

Ⅴ 国交省の「流域治水の推進」(2021年度から)のまやかし(スライド№46~54)

1 国交省の「流域治水の推進」のまやかし(スライド№47)

流域治水には治水対策としてありうるものがほとんど盛り込まれています。治水ダムの建設・再生、遊水地整備もしっかり入っており、「流域の推進」が従前のダム事業推進の隠れ蓑にもなっています。球磨川がその典型例です。

2 球磨川流域治水プロジェクト(スライド№48~49)

本プロジェクトは流水型ダム(川辺川ダム)の整備、市房ダム再開発、遊水池整備などに、約4336億円という凄まじい超巨額の公費を球磨川に投じていくことになっています。

また、川辺川ダムはすでに約2200億円の事業費が使われていますので、現段階の川辺川ダムの総事業費は約4900億円にもなる見通しです。

このように、球磨川では2020年7月大水害への対応が必要ということで、球磨川流域治水プロジェクトの名のもとに、凄まじい規模の公費が投じられようとしています。

3 流水型川辺川ダムへの疑問(1)2020年7月球磨川豪雨の再来に対応できない川辺川ダム(スライド№50~51)

川辺川ダムがあっても、2020年7月球磨川水害の死者を救うことができませんでした。球磨川流域の死者50人の9割は球磨村と人吉市の住民で、支流の氾濫によるものでしたから、川辺川ダムがあっても命を守ることができませんでした。

4 流水型川辺川ダムへの疑問(2)自然に優しくない流水型川辺川ダム(スライド№52~54)

「自然にやさしい」を名目にして、川辺川ダムは流水型ダム(穴あきダム)で計画されています。既設の流水型ダム5基の実態を見ると、「自然にやさしい」という話はダム推進のためのうたい文句にすぎず、川の自然に多大な影響を与える存在になっています。

5 国の流域治水関連法と流域治水プロジェクト(スライド№55)

国交省は2021年5月に「流域治水関連法」をつくり、全国の河川で「流域治水プロジェクト」を進めつつあります。このプロジェクトは施策がとにかく盛沢山で、ダム建設、遊水池整備、霞堤の保全、堤防整備、雨水貯留施設の整備など、治水に関して考えられるものは何でも入っているというもので、実際にどこまで実現性があり、有効に機能するものであるかは分かりません。それは、基本的には従前の河川・ダム事業を「流域治水プロジェクト」の名のもとに続け、河川予算を獲得していくものであって、そこには「脱ダム」の精神が見られません。

その典型例が「球磨川流域治水プロジェクト」です。このプロジェクトは流水型川辺川ダムの建設等に球磨川に超巨額の公費を投入することを目的にしています。そのプロジェクトで流域の人々の安全が確保されるかというと、実際はそうではなく、更に球磨川の自然も大きな影響を受けるものになっています。

中止になったダムの建設再開を求める動き

中止になったダムの建設再開を求める動きが出てきています。天竜川水系の戸草ダム、利根川水系の戸倉ダムです。

それらの記事を掲載します。戸倉ダムの記事は2021年11月の記事です。

戸草ダム、戸倉ダムの諸元を下記に記しておきます。

その動きのバックにゼネコンや建設官僚がいると思います。

国交省は当時の反対運動を担った人たちの高齢化を見定め、土建業を中心にした人たちを核にダム建設を進めようとしています。いつの時代でも自分たちの利益に繋がる公共事業を誘致しようと必死です。

国交省がダムなどの公共事業を復活させようと考える理由は、最近の河川環境の自然保護団体の弱体化を見抜いているように見えます。どんなところに国家予算を使うべきかを弱い立場の国民が真剣に考えなければとんでもない社会になると思います。

戸草ダム建設再開を 三峰川期成同盟会が要望

(長野日報2023年2月1日 6時00分)http://www.nagano-np.co.jp/articles/104871

(写真)阿部知事に要望書を手渡した伊那市の白鳥市長

天竜川の治水対策実現を目的に上下伊那地域の市町村でつくる三峰川総合開発事業促進期成同盟会(会長・白鳥孝伊那市長)は1月31日、阿部守一知事に、戸草ダム建設再開を含めた河川整備メニューの見直しを早期に行うよう国に求めてほしいと要望した。要望活動は冒頭を除き非公開。白鳥市長によると、知事からは「流域の市町村と思いは同じ」との趣旨の発言があり、同盟会と共に国へ働きかける姿勢と受け止めたという。

要望書では、三峰川合流点から本川上流の流下能力向上と諏訪湖の放流量増加、三峰川での洪水調節が一体となった治水対策により天竜川流域全体の安全度が向上すると主張。総合的な治水対策につながる戸草ダムの建設、ゼロカーボンに向けた水力発電などの利水の検討、諏訪地域を含めた流域全体の連携調整を望んだ。

白鳥市長によると、知事からは「戸草ダムを含めより効率的・効果的な治水対策が検討され、河川整備計画の変更を経て政策が進むよう流域全体の市町村と共に努力していきたい」とのコメントがあったといい、白鳥市長は「(これまでの要望活動の中でも)大きな一歩」「知事がそういう思いでいてくれることは心強い」と述べた。

国交省では現在、天竜川水系の整備計画について見直しを検討中。同盟会ではこの計画に戸草ダムを位置付けたい意向で、2月6日に国土交通省中部地方整備局(名古屋市)、7日に国交省本省(東京都)への訪問を計画している。

戸草ダムは多目的ダムとして伊那市長谷の美和ダム上流部に計画され、1988年に国が事業着手したが、2000年に当時の田中康夫知事がダム事業の見直しを発表し、県は工業用水の取水や発電の利水事業から撤退。建設計画が止まっている。

県に戸草ダム建設再開を要望 三峰川開発期成同盟会

(中日新聞(2023年2月1日 05時05分) https://www.chunichi.co.jp/article/628136

上伊那・飯田下伊那地域の天竜川流域の市町村でつくる「三峰川(みぶがわ)総合開発事業促進期成同盟会」は三十一日、国が計画したものの県が利水事業の構想を撤回したことなどから二〇一二年に建設中止が決まった多目的ダム「戸草ダム」(伊那市)について、建設再開を視野に入れた河川整備計画づくりを国に求めることなどを県に要望した。

有識者でつくる「天竜川水系流域委員会」は昨年三月、国が〇九年につくった天竜川水系河川整備計画を点検し、気候変動の影響で増す降雨量を考慮した目標流量や、それに応じた河川整備メニューの見直しを提言。国は同十一月、河川整備計画の上位計画にあたる「天竜川水系河川整備基本方針」の改定を先行して進める方針を示した。

期成同盟会は、戸草ダムの建設再開を含む河川整備メニューの早期見直しを国の関係機関に求めるよう県に要請することを決めた。水力発電などの利水事業の検討も改めて求めることにした。

この日、期成同盟会長の白鳥孝伊那市長、副会長の伊藤祐三駒ケ根市長、白鳥政徳箕輪町長らが県庁を訪問。阿部守一知事に要望書を提出した。

提出後、白鳥市長らと阿部知事は非公開で懇談。終了後に取材に応じた白鳥市長によると、阿部知事は「具体的な治水対策については戸草ダム(の建設)も含めてより効率的、効果的な対策が検討され、河川整備計画の変更をへて政策が進むよう、天竜川の流域全体の市町村とともに努力していきたい」と応じた。白鳥市長は「大きな一歩」と歓迎した。

(大久保謙司)

梅澤志洋片品村長インタビュー 戸倉ダム建設計画再開へ

(群馬建設新聞2021/11/18)https://www.nikoukei.co.jp/news/detail/447914

片品村長選挙が10月19日告示され、無投票で2期目の再選を果たした梅澤志洋村長。「より一層の責任を感じる」と気持ちを引き締めるとともに、感謝と謙虚の気持ちが大切だと語る。2期目は新型コロナ感染症対策を念頭に置きつつ、さまざまなシステムや公共施設のランニングコストを見直し、未来に向けた財政基盤を作り上げたいと意気込む。戸倉ダム建設計画再開への動きも見せる中、今後の見通しや運営について聞いた。

-2期目を迎えた抱負は

梅澤 無投票での再選となり、より一層の責任を感じている。従来のさまざまなシステムを見直し村の特徴に合わせ、残すものは残し必要なものは刷新するという考えで、2022年度を迎えるまでに検討を行う。

また、ランニングコストを抑えながら公共施設を運営し、未来に向け安定した財政の基盤を築き上げたいと考えている。効率よく資金を動かしていき、将来に向けた貯蓄を作っていきたい。

-最重要課題は

梅澤 新型コロナ感染症対策の収束が最も重要。村民の安全・安心を守るためにも、感染症の収束に向けて全力を注ぐ。次に経済、特に観光や農林業振興をより強く進めていく。観光に関しては、これからを見据え民間の力を借りながら進めていく。

-国土強靱化について

梅澤 19年に大きな被害をもたらした台風19号において、同年10月から試験湛水を開始していた八ッ場ダムが治水面で大きな話題となった。また、熊本県で建設凍結されていた川辺川ダムが、集中豪雨の被害により計画容認に変更されるなど、ダムに対する考え方も変化が出てきている。当初は利水対策として計画されていた戸倉ダムだが、今後は治水に向けた取り組みとして考える必要がある。そのため、国土強靱化や防災を兼ねて戸倉ダムの建設事業再開を実現したい。

-戸倉ダム建設計画の再開に向けて

梅澤 戸倉ダムは八ッ場ダムの90%程度の貯水量が見込まれている。また、計画当時の総工費として1230億円が掲げられており、すでに関係工事などで24%に当たる約299億円を投資している。加えて、ダム予定地の大部分を現在の水資源機構が所有しているため、新たな土地買収が少ないなど計画再開に向けたメリットも多い。そして、議会、役場、戸倉の地元住民から反対する意見は全く聞こえない。

計画再開に向け慎重な意見も出ているが、片品方面の利水・治水を見ると利根川合流までの間、薗原ダム以外に大きなダムがない。いろいろな災害が想定される昨今において、下流域となる首都圏の安全を確保するため、戸倉ダムが必要だといっても過言ではない。

9月27日には議会から「戸倉ダム建設の調査・研究について」の提言を受けており、今後は戸倉ダム建設実現に向けて国や県に話を進めていく。

-村営住宅解体が行われるが

梅澤 須賀川地内にある村営住宅は、21年度内に1棟を除いて解体を行うことが決定している。合わせて、新たな村営住宅建設に向けた土地購入を見通している。

活性化の一つである移住促進については、2拠点生活から始めてもらえればと考えている。最初から意気込んで村に移住するよりも、関係人口を増やしていくことが大切。今後は、空き家を村でリフォームして貸し出すといったことや、土地も村で斡旋できるようにしていきたい。

-交通網について

梅澤 国道120号の年間通行と国道401号の福島県への開通は、20年以上に渡り要望し続けており、今後も訴えていきたいと考えている。また、村道や林道の整備はもちろんのこと、熟している森林整備についても手を付けていかなければならない。

一方で、現在計画されている利根町から片品村に繋がる(仮)立沢バイパスには期待をしたいところ。椎坂トンネルができて、沼田市からのアクセスが格段に向上したように、(仮)立沢バイパスが開通すれば大きな効果が期待できるだろう。

ウィキペディア

戸草ダム

河川 天竜川水系三峰川(みぶがわ)

位置:長野県伊那市

ダム型式 重力式コンクリートダム

堤高 140.0 m

堤頂長 300.0 m

堤体積 1,330.000 m³

流域面積 137.9 km²

湛水面積 140.0 ha

総貯水容量 61,000,000 m³

有効貯水容量 41,000,000 m³

利用目的 洪水調節・不特定利水・

工業用水・発電

事業主体 国土交通省中部地方整備局

電気事業者 長野県企業局

着手 1984年/中止

ダム便覧

戸倉ダム

河川 利根川水系片品川

位置:群馬県利根郡片品村

目的/型式 洪水調節・農地防災;不特定用水・河川維持用水;上水道用水/重力式コンクリート

堤高/堤頂長/堤体積 158m/530m/320千m3

流域面積/湛水面積 72K㎡/200ha

総貯水容量/有効貯水容量 92000千m3/87000千m3

ダム事業者 水資源開発公団

着手 1982年/中止