未分類

地球温暖化 増える豪雨に備え 過去データより将来予測重視 国交省検討会、「温暖化前提の治水」提言

カテゴリー:

7月31日に国土交通省で「第5回 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」が開かれました。この会議でまとめられた提言の内容を毎日新聞が詳しく報じています。

この技術検討会の資料は国土交通省のHPに掲載されています。、

「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会(令和元年7月31日)配布資料」http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/dai05kai/index.html

この提言は治水計画のあり方を根本から変えていこうというものです。

すなわち、「気候変動の予測精度等の不確実性が存在するが、現在の科学的知見を最大限活用したできる限り定量的な影響の評価を用いて、治水計画の立案にあたり、実績の降雨を活用した手法から、気候変動により予測される将来の降雨を活用する方法に転換する」というものです。

しかし、気候変動による将来の降雨変化を予測することが本当にどこまでできるのでしょうか。所詮は予測モデルによる計算でしかなく、そのモデルの作り方で予測値は大きく変わってきます。

そして、CO2の増加で地球温暖化が進み、気候変動が進行しているという考え方そのものにも異論が出されています。

参考のため、冨永靖德氏(お茶の水大学名誉教授)の見解を紹介しておきます。

冨永靖德氏(お茶の水大学名誉教授)の温暖化論争のまとめ IPCC:国連気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)

◆IPCCの温暖化論:

・化石燃料を消費することに伴って、大気中のCO2が増える

・CO2の増加は地球温暖化をもたらす

・地球温暖化はさまざまな害悪をもたらす

◆良心的な科学者の考え方:

・気候変動の原因はCO2だけでなく、太陽活勣が重要である。これは、自然現象であるから制御できない。(商売にはならない)

・CO2による温暖化と太陽活動の変化による寒冷化は打ち消し合い、

今後の気温は50~IOO年にわたってほぼ横ぱいか寒冷化する可能性が大きい

*太陽活勣の低下⇒宇宙線の増加⇒雲の増加⇒寒冷化

・大気中のCO2増加そのものはなんらの害ももたらさない。(自然の恵み)

◆今後の政策の望ましい変更

・大気中のCO2濃度を問題にするのではなく、炭素資源の浪費を防ぐエネルギー政策を追求すべきである。

・温暖化防止一辺倒の政策は改めるべきである。

*排出権取引による、年間数兆円の支払いは無駄!

地球温暖化

増える豪雨に備え 過去データより将来予測重視 国交省検討会、「温暖化前提の治水」提言

(毎日新聞2019年8月1日 東京朝刊)https://mainichi.jp/articles/20190801/ddm/012/040/054000c

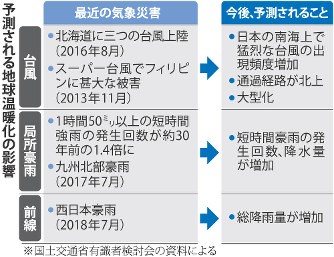

地球温暖化で深刻化が懸念される豪雨災害に備えるため、国土交通省の有識者検討会は31日、治水計画に降雨量の将来予測を反映すべきだとの提言をまとめた。過去の豪雨に基づく対策から、温暖化の影響予測を活用する対策へと治水の大転換になる。昨年の西日本豪雨など想定を上回る水害の頻発を受けたものだが、コスト増が見込まれ、課題も多い。【大場あい、斎藤有香】

地球温暖化で深刻化が懸念される豪雨災害に備えるため、国土交通省の有識者検討会は31日、治水計画に降雨量の将来予測を反映すべきだとの提言をまとめた。過去の豪雨に基づく対策から、温暖化の影響予測を活用する対策へと治水の大転換になる。昨年の西日本豪雨など想定を上回る水害の頻発を受けたものだが、コスト増が見込まれ、課題も多い。【大場あい、斎藤有香】

国や都道府県などの現在の治水計画は、戦後に河川の各流域で発生した最大の豪雨が再び起こっても被害を防げるよう考えられている。提言は「今後、豪雨の更なる頻発化、激甚化はほぼ確実視されている」として、温暖化による降雨量増加予測を反映させたものに改めるよう求めた。

これまでは温暖化で想定を上回る豪雨が発生した場合、避難などソフト面の対策強化で対応する方針だった。しかし、近年の豪雨災害頻発により、堤防などハード面でも影響を考慮せざるを得なくなった。温暖化に伴う影響の予測技術が向上したこともあり、有識者検討会は昨年4月から議論を進めてきた。

提言は、治水計画に活用する降雨量の将来予測について、来年始まる温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」が世界の平均気温の上昇を産業革命前から2度未満に抑える目標を掲げていることを踏まえ、世界の平均気温が2度上昇した場合を基本にするとした。

その上で、降り方の違いから全国を15地域に分けて降雨量の変化を予測し、北海道と九州北西部の降雨量は現在の想定の1・15倍、他の地域は1・1倍になるとして、これに基づく治水計画を策定すべきだとした。降雨量が1・1倍になると、洪水の発生頻度は約2倍になるという。倍率は暫定値で、今後必要に応じて見直す。

具体的な計画策定では、河川管理者が定める河川整備基本方針で対策の基本となる河川流量を設定する際、この予測降雨量を活用することになる。治水計画改定は全河川が対象になるが、提言は、基本方針策定後に想定を上回る大規模な洪水が起きた河川から優先的に見直すよう求めた。

また、実際には2度目標を上回るペースで気温上昇が進んでいるため、提言は4度上昇した場合の予測も参考にするよう明記した。耐用年数の長い施設整備などに関しては、4度上昇に備え、低コストで改造できるような設計上の工夫をすべきことも盛り込んだ。

治水計画の見直しには堤防の設計やダム計画、排水設備などの変更が必要になり、コスト増も見込まれる。国交省河川計画課は「実現に必要な(河川管理などの基本となる)河川砂防技術基準の見直しなどを今後検討していく」としている。

有識者検討会座長の小池俊雄・土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長は「温暖化の進展に伴って毎年各地で深刻な被害が起きる中、先手を打ちたいと考えてきた。被害防止・軽減による経済的メリットが対策コストを上回ると期待され、国民の理解も得られるのではないか」と語った。

短時間、滝のように

短時間、滝のように

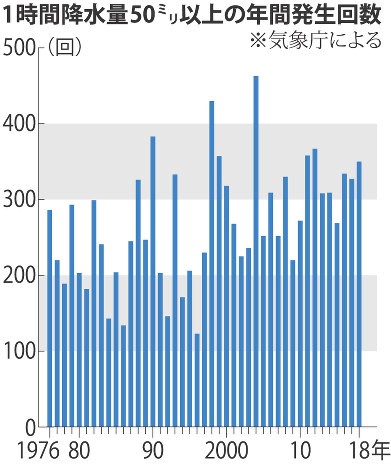

温暖化の進展で、短時間に降る強い雨など災害をもたらす可能性の高い雨は増えている。気象庁によると、日本の年平均気温は100年当たり1・21度のペースで上昇し、1時間に50ミリ以上の「滝のように降る雨」の発生回数は統計を取り始めた1976年以降、10年ごとに27・5回ずつ増加している。

温暖化の進展で、短時間に降る強い雨など災害をもたらす可能性の高い雨は増えている。気象庁によると、日本の年平均気温は100年当たり1・21度のペースで上昇し、1時間に50ミリ以上の「滝のように降る雨」の発生回数は統計を取り始めた1976年以降、10年ごとに27・5回ずつ増加している。

更に近年、これまでの経験に基づく対策では対応できないような豪雨や台風の被害が発生している。2015年9月の関東・東北豪雨では鬼怒川の堤防が決壊し、茨城県常総市の3分の1に当たる約40平方キロが浸水した。昨年7月の西日本豪雨では270人以上(災害関連死含む)が亡くなった。西日本豪雨について気象庁は個別の豪雨災害で初めて、温暖化が一因との見解を示した。

世界の温室効果ガス排出量は増加し続けており、人間の活動が原因の温暖化によって、短時間強雨などは更なる増加が予測される。

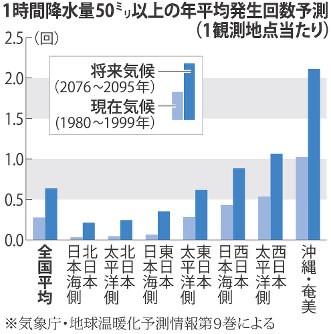

気象庁によると、世界全体で効果的な対策を取らず、今世紀末に世界の平均気温が産業革命前より約4度上昇した場合、1日の降雨量が200ミリ以上の大雨や「滝のように降る雨」の年間発生回数は日本全国平均で現在の2倍以上になる。気象庁気象研究所の分析によると、日本の南海上で猛烈な台風が増加し、現在の10年に3回程度から5回程度に増えるとされる。

温暖化の被害軽減策に詳しい三村信男・茨城大学長(地球環境工学)は「多くの人が気候変動を実感するようになり、治水に関して本格的な適応策の導入が提案された意義は非常に大きい」と提言を評価した。一方で「影響予測技術は政策に活用できるように向上してきているが想定を超える豪雨災害は十分起こり得る。ハード面の対策を急ぐと同時に、住民への迅速な情報提供など、ソフト面も含めた何重もの備えが重要だ」と話している。

石木ダム工事差し止め訴訟の証言内容(長崎地裁佐世保支部)

カテゴリー:

7月17日は石木ダム工事差し止め訴訟の証人尋問が長崎地方裁判所佐世保支部で行われました。

原告7人の証人尋問で、午前の2時間は私(嶋津暉之)、午後の3時間はダム予定地「川原(こうばる)」の岩本宏之さん、石丸勇さん、岩下すみ子さん、松本好央さん、石丸穂澄さん、佐世保市民の松本美智恵さんの尋問が行われました。

私は、1/100洪水(100年に1回の最大洪水)のために石木ダムが必要だという川棚川の治水計画は虚構でつくられており、科学的に検証すれば、石木ダムは治水面で不要であることを証言しました。

具体的には次の5点について証言しました。

1 石木ダムができても川棚川流域において1/100洪水で溢れない範囲はほんの一部である。

2 川棚川治水計画では石木川合流点下流は1/100で計画されているが、この1/100は恣意的に設定されたものであり、川棚川の計画規模を科学的に求めれば、1/50が正しく、石木ダムは不要となる。

3 川棚川の計画規模1/100を前提としても、治水目標流量(基本高水流量)の計算の誤りを修正すれば、長崎県の数字よりかなり小さくなり、石木ダムは不要になる。

4 長崎県が示す1/100治水目標流量(基本高水流量)が石木ダムのない状態で流下した場合も余裕高(堤防高-水位)が半分になるだけであり、決して氾濫するような状態にはならない。

5 石木ダムは費用便益比計算の恣意的な設定を改めれば、費用便益比が1を大きく下回り、見直しすべき事業になる。

この証言の要旨は

のとおりです。

証言はスライドを使って行いました。このスライドは

のとおりです。

各スライドについて述べたことは、

のとおりです。

合わせてお読みいただければと思います。

「力づくで古里奪うな」 石木ダム地権者ら尋問 地裁佐世保支部

昨日(7月17日)は午前と午後にわたって、長崎地裁佐世保支部で、石木ダム工事差し止め訴訟の証人尋問がありました。その記事を掲載します。

午前中の2時間は私の証人尋問で、私は、石木ダムを必要とする川棚川の治水計画が虚構であることを証言しました。

この訴訟は次回の11月18日の口頭弁論で結審となります。

長崎)石木ダム工事差し止め訴訟 原告住民ら7人証言

(朝日新聞長崎版2019年7月18日03時00分)

「力づくで古里奪うな」 石木ダム地権者ら尋問 地裁佐世保支部

(長崎新聞2019/7/18 16:00) https://this.kiji.is/524415267483616353?c=174761113988793844

東彼川棚町に石木ダム建設を計画する県と佐世保市に、反対地権者らが工事差し止めを求めた訴訟の第12回口頭弁論が17日、長崎地裁佐世保支部(平井健一郎裁判長)であった。水没予定地の住民ら原告7人が当事者尋問に出廷し「力づくで古里を奪わないでほしい」と訴えた。次回期日の11月18日に結審予定。

石木ダムを巡っては、県収用委員会の裁決で宅地を含む全ての未買収地の強制収用が決まっている。住民の岩本宏之さんは「崖っぷちに立たされ、眠れない夜もある」、石丸勇さんは「大変な人権侵害だ」と怒りをあらわにした。岩下すみ子さんは「地域の人たちとのつながりを長い年月をかけて築き上げてきた。失いたくない」と声を詰まらせた。

このほか石丸穂澄さんと松本好央さんは、イベントや会員制交流サイト(SNS)などを通じて、事業への疑問や反対の声に対する共感が全国で広がっていると主張した。

水源開発問題全国連絡会の嶋津暉之共同代表と市民団体「石木川まもり隊」の松本美智恵代表も出廷。嶋津共同代表は、石木ダムの治水効果は川棚川下流域にしか及ばず、上流域には氾濫のリスクが残っているとし「費用対効果が小さい」と強調。松本代表は人口減少による水需要の低下などを指摘し「誰のための公共事業か。県と佐世保市は現実を直視してほしい」とダム以外の利水対策を検討するよう求めた。

雨畑川、生コン大量投棄 汚泥現場の上流、山梨県が採石業者聴取

駿河湾サクラエビの不漁により静岡、山梨両県が濁り調査を進めている山梨県早川町の雨畑川で、新たに現場から約600メートル上流に大量の生コンとみられる廃棄物が投棄されていることが明らかになりました。その記事を掲載します。

日本軽金属の雨畑ダムに絡んだ問題が次から次へと出てきています。

雨畑川、生コン大量投棄 汚泥現場の上流、山梨県が採石業者聴取

(静岡新聞2019/7/12 07:33)https://www.at-s.com/news/article/politics/shizuoka/656440.html

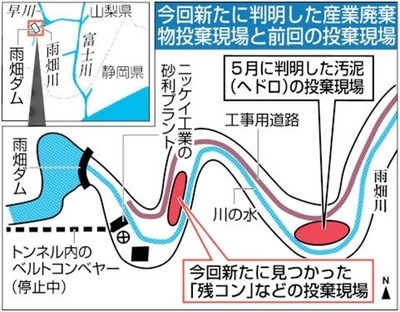

ニッケイ工業砂利プラント近くの雨畑川に不法投棄されていた産業廃棄物の「残コン」の破片

駿河湾サクラエビの不漁により静岡、山梨両県が濁り調査を進めている山梨県早川町の雨畑川に汚泥投棄が発覚した問題で、新たに現場から約600メートル上流に大量の生コンとみられる廃棄物が投棄されていることが11日、明らかになった。同県環境整備課が同日、現場を確認し、廃棄物処理法や河川法違反の可能性があり、近くの採石業者ニッケイ工業(東京都)が事情を知っているとみて聴取を開始した。

雨畑川は早川を経て富士川に合流し、駿河湾のサクラエビ漁場付近に流れ込む。関係者によると投棄されていた生コンは数千トン以上とみられ、コンクリート業者が生コンを作った際、余剰となり使われなかった「残コン」とされる。コンクリートは強いアルカリ性を示し、下流の自然環境に悪影響を及ぼす恐れがある。同県は12日以降に掘り返し、規模などを確定する。

関係者によると、残コンには大量の砂利がかぶせられ、周囲から見えないようカムフラージュされていた。汚泥の不法投棄とみられる問題が発覚した前後に同社側が覆った可能性があるという。

残コンには、工事現場でコンクリートの強度を測定する円筒形のコンクリ塊(テストピース)も交じり、納入先や工事場所などが記されていることから、生コンプラントを特定できる見通し。

山梨県環境整備課の担当者は取材に対し「生コンは自然界にあるものではない。重くみている」とし、徹底究明する意向を示した。

<メモ>生コンクリート(生コン) セメントに砂利と砂、水を混ぜて練ったもので、固まっていないコンクリート。生コン車で出荷し、使われずに工場に戻された残コンは、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物として処理するか、コンクリート製品などとしてリサイクルする必要がある。

■専門家「相当に悪質」 ニッケイ工業「指導従う」

山梨県早川町の雨畑川で11日までに、産業廃棄物の大量投棄の疑いが相次いで判明した問題。専門家から「組織としてやっていたとすれば相当に悪質」との声が聞かれる。関与が指摘されるニッケイ工業は行政の指導に従う姿勢を見せている。

全国の排水処理や不法投棄問題に詳しい愛知県のコンサルタント会社の担当者は「河川への流出可能性がある場所にコンクリートを捨てていたとすれば明らかに違法」と指摘。「排水や廃棄物処理には経費がかかるが、生コンは小規模事業者でも気を使って処理している」とした。

静岡県内の自治体で長年、産業廃棄物行政に携わってきた別のコンサルタントは「液状で排出され固まってしまうとすれば、相当高濃度だったと推定できる」とした上で、「片付けたからおしまいではなく、過去にさかのぼり、どのような行為が重ねられ影響はどうであったか総合的に確認し、告発や行政処分の必要性を判断すべき」と話す。コンクリートは強いアルカリ性を示すため「河川水のpH(ペーハー)に影響すれば、下流の生き物は死んでしまう可能性がある」と懸念した。

同社の幹部は同日、事情を聴かれた山梨県職員に対し「全く知らなかった。社内調査を実施したい。行政の指導に従う」と述べた。

■社長は元山梨県治水課長

自社プラントの洗石の過程で出た汚泥(ヘドロ)や生コンクリート(残コン)の雨畑川への不法投棄関与が指摘されているニッケイ工業。代表取締役の三井時男氏(74)は11日、取材に対し「(いずれも)全く承知していなかった。最近は現場に行っていないので、状況が分からない」と述べた。

法人登記簿によると、三井氏は2010年9月から代表取締役を務めている。三井氏は元山梨県職員で、治水課長を最後に退職。日本軽金属(東京都品川区)に再就職し、同社が山梨県早川町で運用する雨畑ダムの近くに砕石プラントを持つニッケイ工業に移った。

同県ホームページなどによると、同課は河川管理に関する許認可や河川の美化、水害防止などを所管。今回発覚した残コンの不法投棄問題を同県環境整備課とともに調べている部署。

),r);p[H.qb]=r

中国のダム放水によりメコン川下流域で深刻な水害

中国が自国領内のメコン川上流に建設した複数のダムで、大量の水を放流することがメコン下流域の住民に深刻な水害をもたらしています。その記事を掲載します。

中国のダム放水で深刻な水害

(Japan In-depth 2019/7/14(日) 15:16配信) https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190714-00010001-jindepth-int

メコン川(2019年7月3日 ラオス・ビエンチャン)出典: MRC

【まとめ】

・中国のダム放水がメコン下流域の住民に深刻な水害もたらす。

・下流域国々が中国に善処求めるも、事態は悪化の一途。

・中国聞く耳持たない背景に、対中姿勢で温度差ある各国の事情。

景洪ダム(Jinghong dam)出典:米政府系放送局「ラジオ・フリー・アジア(RFA)」

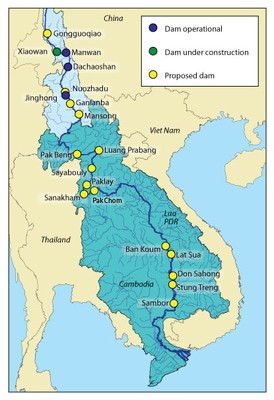

東南アジア最大の河川で、チベット高原に源を発し中国雲南省、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムの国境地帯を流れて南シナ海に注ぐ全長4200キロの大河メコン川は、漁業や農業、水運などでその流域に暮らす人々の生活を昔から支えてきた。

その伝統的な生活が今脅かされる事態に直面している。原因は中国が自国領内のメコン川上流に建設した複数のダムで、貯水量の調節のためとして大量の水を放流することによるメコン川下流域での水位上昇、水流の激化などが自然環境や農業、漁業に従事する周辺住民に様々な問題を引き起こしているのだ。

ダムの放水は危険を伴うことから中国は事前に下流関係国に連絡することになっているが、実際は連絡が大幅に遅れたり、連絡がなかったりというケースが大半で、メコン流域各国は中国に抗議しているものの、事態は一向に改善していないという。

米政府系放送局「ラジオ・フリー・アジア(RFA)」が7月3日に伝えたところなどによると、メコン川上流、中国雲南省にある景洪ダム(発電量1750MW=2010年完成)による放水の影響でラオス北部ボーケオ県の流域住民200家族以上が7月までに水位上昇による洪水で田畑や家屋が被害を受けているという。

さらにタイでも流域の20カ村に住む約300家族が景洪ダムなどの放水による突然の水位上昇が生活の糧であるメコン川での漁業に深刻な影響を与えているという。

放水は水位の上昇に加えて水流の速さも変え、水生植物や生息魚類などの環境を破壊してしまうことや増水や川底の状況変化でフェリーなどの生活に関わる水運にも影響が及んでおり、流域住民は生活困難に直面しているとRFAは伝えている。

■ 中国で7ダムが稼働、20ダム建設計画

中国は不足気味の電力需要を賄うためメコン川上流で現在7つの水力発電ダムを稼働させている。7つのダムは景洪ダムのほか1996年から2017年までに完成した、発電量5857MWの糯扎渡ダムや750MWの功果橋ダム、4200MWの小湾ダム、1350MWの大朝山ダムなどで、特に雨期にはダムの貯水量調整のために放水するケースが多いといわれている。

さらに中国はメコン川が流れる雲南省や青海省、チベット族自治州などで現在20のダムを建設中ないし計画中とされ、今後さらにメコン川下流の東南アジア関係国に与える影響が深刻化することが予想される事態となっている。

こうした状況にタイ、ラオス、カンボジア、ベトナムからなる「メコン川委員会(MRC)」は将来の被害軽減に向けた検討協議を始めるとともに、環境保護団体などと連携して中国政府に善処を求めている。

7月中にはバンコクの中国大使館に深刻な事態を訴えるとともに「これまで被害を受けた流域農民などへの被害補償を求めていく」としている。

タイのメコン川環境監視団体などによると、2019年になって過去37年間で最高となる3.7メートルの川の水位上昇が一部流域で観測されたという。このためメコン川にある中州や島では畑などが水没し、農作物が甚大な被害を受けたといわれている。

事態を重視したバンコクの米大使館関係者も被害を受けたタイ農民からの事情聴取に乗り出そうとしているとの報道もある。

さらに中国は領土内のメコン川で浅い川底を浚渫したり、川中や沿岸の岩石を破砕したりして船舶が航行できるような河川工事も実施しているとされ、下流域の環境汚染問題も新たに浮上していると環境団体は指摘する。

「MRC」は中国に対してダム建設の中止をこれまでも求めてきたが、中国側は聞く耳持たずの状況で、事態は悪化の一途をたどっており、国際社会での問題提起の必要性が高まっている。

ただMRCの内部でも多額の経済援助などから親中国の姿勢を明確にしているカンボジアでは流域農民や漁民の被害の実態があまり明らかになっておらず、対中姿勢を巡ってメンバー国の間に温度差が存在することも事実。

中国がメコン下流域の深刻な問題を認識しようとしない背景には、こうした東南アジア側の事情もあると指摘されており、今後の課題となっている。

世界的にも豊かな生物環境とされるメコン川は環境面だけでなく周辺住民の生活にも直結した生活河川でもあるだけに、関係国並びに国際社会の早急な対応が求められている。