事務局からのお知らせ

「水源開発問題全国連絡会ホームページの終了について」

カテゴリー:

「水源開発問題全国連絡会ホームページの終了について」

この水源開発問題全国連絡会のホームページは最終更新を終えて、10月31日まで公開の後終了となります。長い間閲覧いただいた皆様ありがとうございました。

「石木ダム総事業の工事を停止して、洪水時の流量測定の実行」を提案

カテゴリー:

2025年6月30日に長崎県知事に下記「2024年度石木ダム事業計画変更に関する提案」を提出しました。

2025年6月30日

長崎県知事

大石 賢吾 様

2024年度石木ダム事業計画変更に関する長崎県への提案

石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会(共有地権者の会)

代表 遠藤保男

「石木ダム総事業の工事を停止して、洪水時の流量測定の実行」を長崎県に提案します。

令和6年(2024年)8月2日に長崎県が「令和6年度 第2回長崎県公共事業評価監視委員会」を開催しました(https://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/676249/index.html)。 この会議は、同会議に長崎県が配布した「令和6年度 第2回長崎県公共事業評価監視委員会」(https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2024/08/1722557457.pdf)に沿って進行しました。長崎県が同委員会に諮った内容は上記配布資料の3枚目上段「①石木ダムの総事業費を、物価上昇やリスク対策費の追加などにより、285億円から420億円に変更します。これにより、治水負担分が88億円の増、利水負担分が47億円の増となります。②工期については、付替県道工事の遅れや建設業における働き方改革対応などのため、完成工期を令和14年度(2032年度)まで7年間延長します。」でした。同委員会の審議結果は、諮問内容を承認するでした。長崎県は同年10月4日に同計画変更を決定しました(2025年6月18日長崎県職員への電話聞き取り)。

事業の進捗状況<進捗率>は上記配布資料の18ページに、新事業費ベースで約50.1%〔210.4億円/420億円〕、その内訳は、用地取得率が100%、家屋移転が 54 / 67 戸で80.6%、付替県道 1.70 / 3.16 kmで31.6%、その他付替道路が 0.74 / 3.73 mで19.8%、本体工事は基礎掘削が21 / 19 千m³で11%、コンクリート打設が0 / 157千m3で0%、試験湛水は未実施、としています。 以上のようにダム本体工事は基礎掘削11%以外は未着手状態ですから、今こそが、石木ダム建設事業見直しの絶好のタイミングと考えます。

川棚川水系の治水上、石木ダムが本当に必要なのでしょうか。

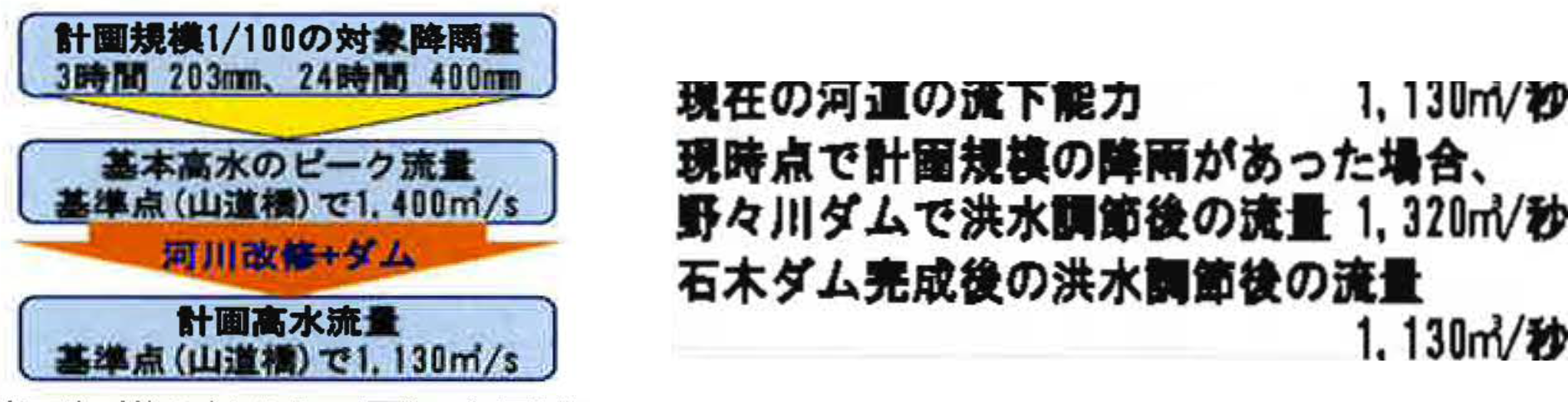

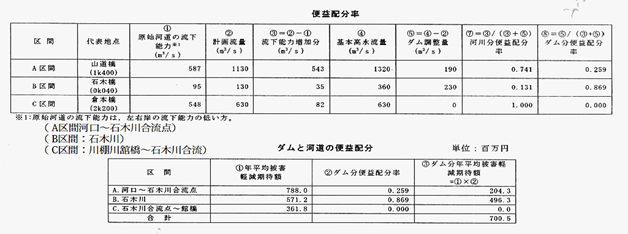

石木ダムの治水上の目的は、上の図が示すように、「川棚川の石木川合流点下流域の洪水調節計画規模(治水安全度)を1/100(=基本高水流量1,400m³/秒)対応とする。対象降雨量(計画降雨量)を3時間雨量203mm/3時間・24時間雨量400㎜/24時間とする。この降雨で流出する水量(計画高水流量)1,400m³/秒を河道に1,130m³/秒流下させ、余りの270m³/秒については、既設の野々川ダムで80m³/秒を貯留し、新規ダム=石木ダムで190m³/秒を貯留する。」つまり、河川改修+ダムの併用、としています。右の表は、石木ダムがないときの流下能力は1,130m³/秒なので、基本高水流量に相当する1,320m³/秒が流下しても対応できるように、石木ダムで制御する、と説明しています。

問題は、190m³/秒調節(ダムや遊水地に貯留・放水路で逃がすなど)のために、石木ダムが必要なのか、です。

次の二つ、①川棚川水系河川整備計画(変更)が想定している、対象降雨量(計画降雨量)を3時間雨量203mm/3時間・24時間雨量400㎜/24時間とする事態が起こりうるのか、⓶起こりうるとした場合、対応策として石木ダムが不可欠なのか、について検討します。

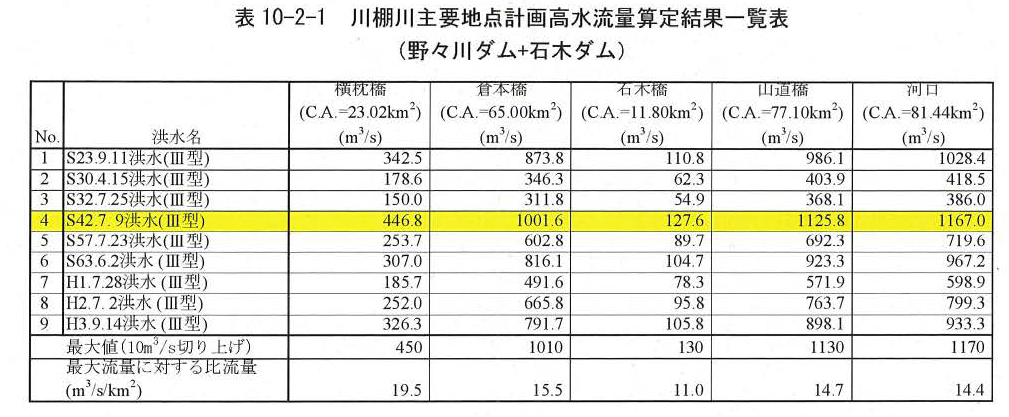

先ずは、100年に1回起きるとした対象降雨量を24時間最大雨量400㎜/24時間としたことについて、統計学的検討を記します。長崎県が「石木ダム計画検討業務委託報告書(河川整備基本方針)」のⅡ-98ページに「計画対象の実績拡大型9洪水(計画雨量400mm/24hr)を対象として、野々川ダム、石木ダムを考慮した計画高水計算モデルにより、流出量の算出を行った結果、表10-2-1に示すとおりいずれも(筆者注:いずれの地点でも)昭和42年7月9日洪水型(Ⅲ型拡大)にて最大流量を発生し、基準地点山道橋でl,130m3/sとなる。」としています。表10-2-1を下に転載します。

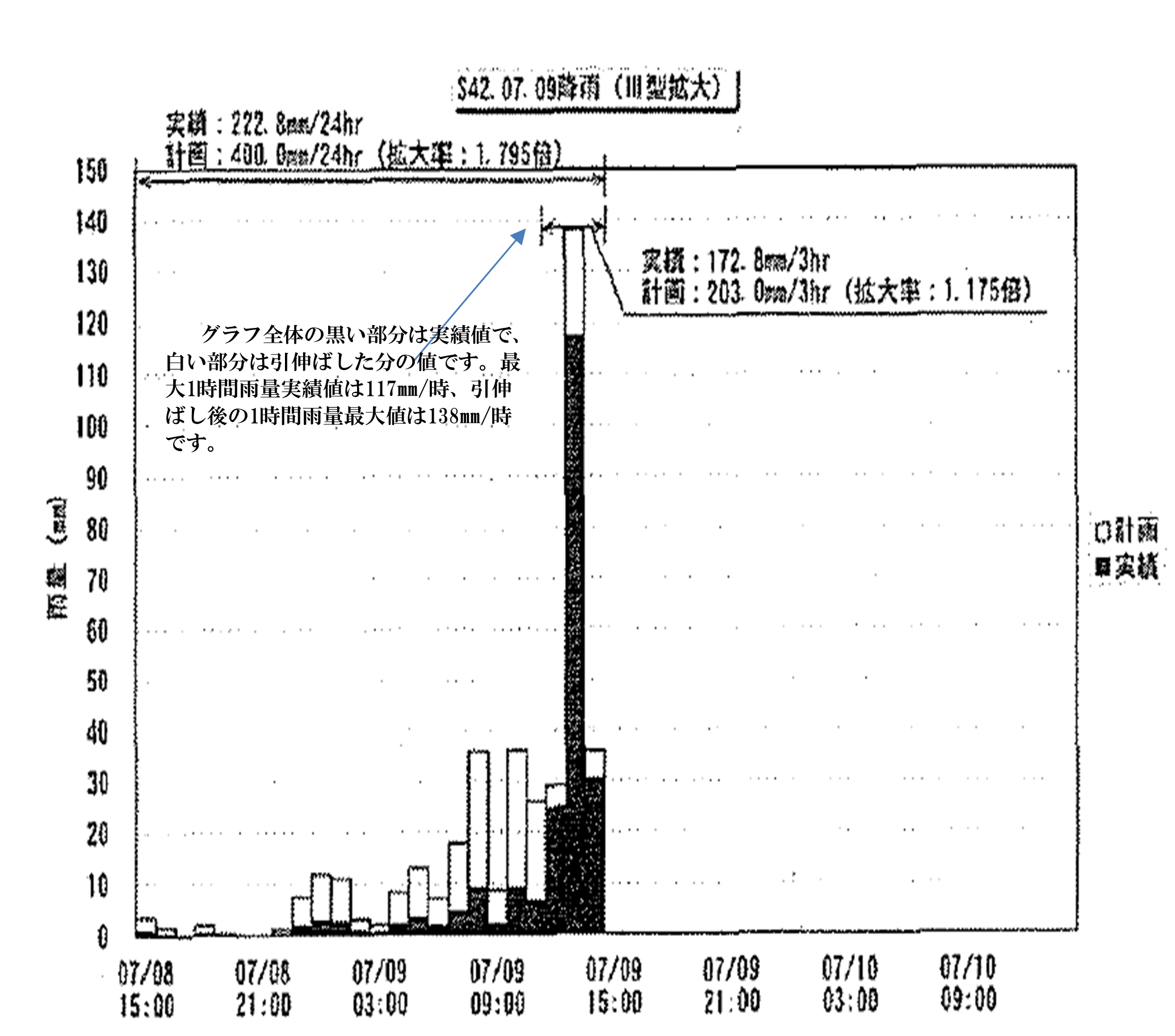

昭和42年7月9日洪水型」は、昭和42年7月9日降雨を100年に1度のⅢ型降雨として変換したパターンです。上記委託報告書Ⅱ-45右下に掲載されているパターン=グラフ(ハイエットグラフと呼びます)を下に転載します。

グラフの黒い部分全体は昭和42年7月9日降雨実績で、白い部分は「Ⅲ型100年に1度」に引伸ばした分の値です。最大1時間雨量実績値は117㎜/時、引伸ばし後の1時間雨量最大値は138㎜/時です。

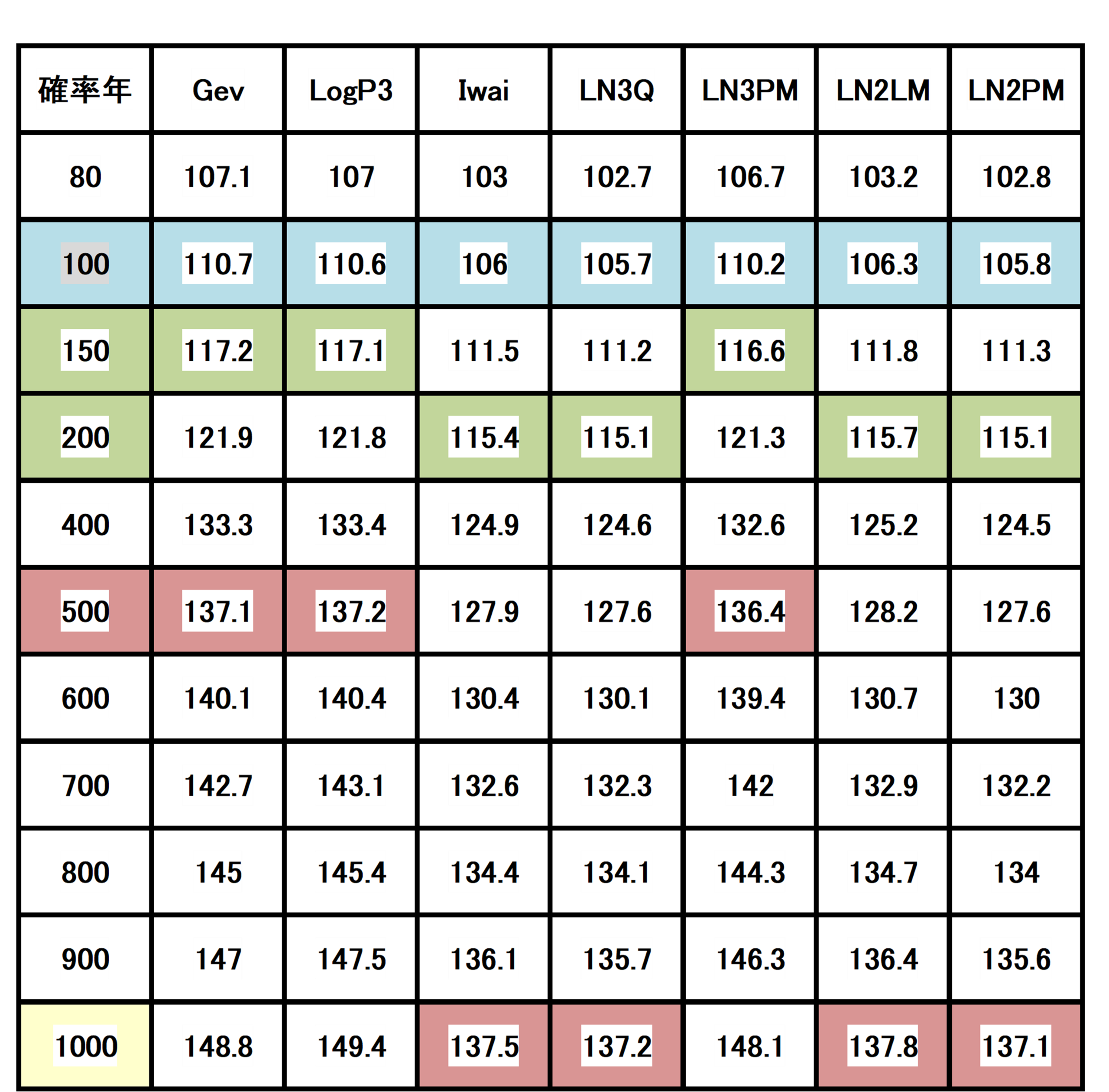

Ⅲ型引延ばしをおこなったことで、ハイエットグラフの3時間雨量を構成する1時間雨量の中に1時間雨量138㎜/時という突出した雨量があります。この現象に対して、統計学的検討を進める必要がありますが、すでに筆者は嶋津暉之氏と共同で、起こりうる確率の計算を行っていました。気象庁・佐世保観測所の1946~2012年間毎年の年最大時間雨量に0.94をかけて得られた数値を川棚川流域の雨量データ(これらのデータは水文量と呼ばれています)とし、それらの数値について、財団法人国土技術研究センター発行の「水文統計ユーティリティーVersion1.3」を用いて得られた結果を確率水文量確率計算一覧表として下に記します。

確率水文量確率計算結果一覧表

1行目の2列目以降は、確率水文量の生起確率計算方式です。すべて、正式名の略称を表示しました。1列目は、何年に1回なのかの年数を示しています。1列目の確率年80とは「80年に1回」という意味です。

その結果、100年に1回起こりうる1時間最大雨量については、上記表の空色のセル群で、7つの算出方式(Gev・LogP3・Iwai・LN3Q・LN3PM・LN2LM・LN2PM)それぞれが、110.7㎜/時・110.6㎜/時・106.0㎜/時・105.7㎜/時・110.2㎜/時・106.3㎜/時・105.8㎜/時でした。すべての方式が信頼性の指標(SLSCという指標値が0.02以下)を満たしていました。1時間最大雨量の実績値はハイエットグラフ上に記した117m³/秒ですが、引伸ばし後の1時間雨量最大値138㎜/時は、20mm/時以上も多いのです。上記表の中でピンクのセルは、1時間1時間雨量138㎜/時に近い数値は2ケースあり、生起確率が500年に1回が3つの方式(Gev・LogP3・LN3PM)でそれぞれの値は137.1㎜/時・137.2㎜/時・136.4(㎜/時)、1000年程度に1回は4つの方式(Iwai・LN3Q・LN2LM・LN2PM)それぞれが、137.5㎜/時・137.2㎜/時・137.8㎜/時 137.1㎜/時でした。

以上より、S42.7.9洪水型(Ⅲ型拡大)の降雨強度時間変化図(ハイエットグラフ)に示されている引伸ばし後の最大1時間雨量138㎜/時は、100年に1度ではなく、500年ないし1000年に1度起きる降雨であることがわかりました。なお、S42.7.9洪水の最大1時間雨量実績値117m³/秒は上記表で薄緑のセルで、引伸ばす以前に150年から200年に1度の雨量でした。

表10-2-1の「No.4 S42.7.9洪水(Ⅲ型)」は、前述したように、最大1時間雨量138㎜/時は「100年に1度ではなく、500年ないし1000年に1度起きる降雨」に相当します。表10-2-1の最大値である「No.4 S42.7.9洪水(Ⅲ型)」を川棚川計画高水流量とするのは誤りです。表10-2-1 川棚川主要地点計画高水流量算定結果一覧表に従えば、「No.4 S42.7.9洪水(Ⅲ型)」以外の洪水はすべてが、川棚川の流下能力1,130m³/秒以下です。

よって、【川棚川計画高水流量は1,130m³/秒以下で石木ダムは不要】、が結論です。

不思議なことに、長崎県は石木川の石木ダム上流域を含めた川棚川水系全域において、1度も洪水時の流量を実測したことがありません。長崎県の「計画高水計算モデル」には、実績洪水時での検証がないのです。あわせて、長崎県が公表している河道流下能力も流量実測による検証がありません。長崎県は「計画高水計算モデルの検証」「流下能力の検証」をしなければなりません。そのためには、「洪水時の流量測定」が不可欠です。

「石木ダム総事業の工事を停止して、洪水時の流量測定の実行」を長崎県に提案します。

便益配分率の視点からの検討 治水対策としての代替案

石木ダムによる、治水面での便益配分率を長崎県が当方の資料開示請求に応じて開示した「2 7河第1 4 3 号 費用対効果分析資料 平成2 7年1 0月5日」に基づいて記します。石木ダムの本来の目的は、川棚川の石木川合流点より下流域の治水安全度を1/100にすることでした。しかしながらその手法は、本来の目的である、下記表のA区間(河口から石木川合流点)への便益配分率は、0.259しかないとしています。

これだけ便益配分率が低い石木ダム建設に石木ダム総事業費を使うのであれば、石木ダム建設を中止して、その経費を川棚川水系全体の治水対策=流域治水に要する事業費の1部として繰り込むことを提案します。

川棚川の場合は、沿川に田畑が広がっています。例えば「田んぼダム」の導入、農業用水路に工夫を重ねて田んぼ等を「大雨時の遊水地」として借用し「農業者の不利益を補償する」仕組みの導入、なども考えられます。山間部からの流出制御には、森林の保全活用も大切です。

「受益予定者皆さんの合意形成のもとで、流域治水の取組み」を提案します。

2025年6月30日

石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会(共有地権者の会)

遠藤保男

〒223 0064 神奈川県横浜市港北区下田町6-2-28

090-8682-8610

国、川辺川ダム建設事業に「事業認定申請書提出」

カテゴリー:

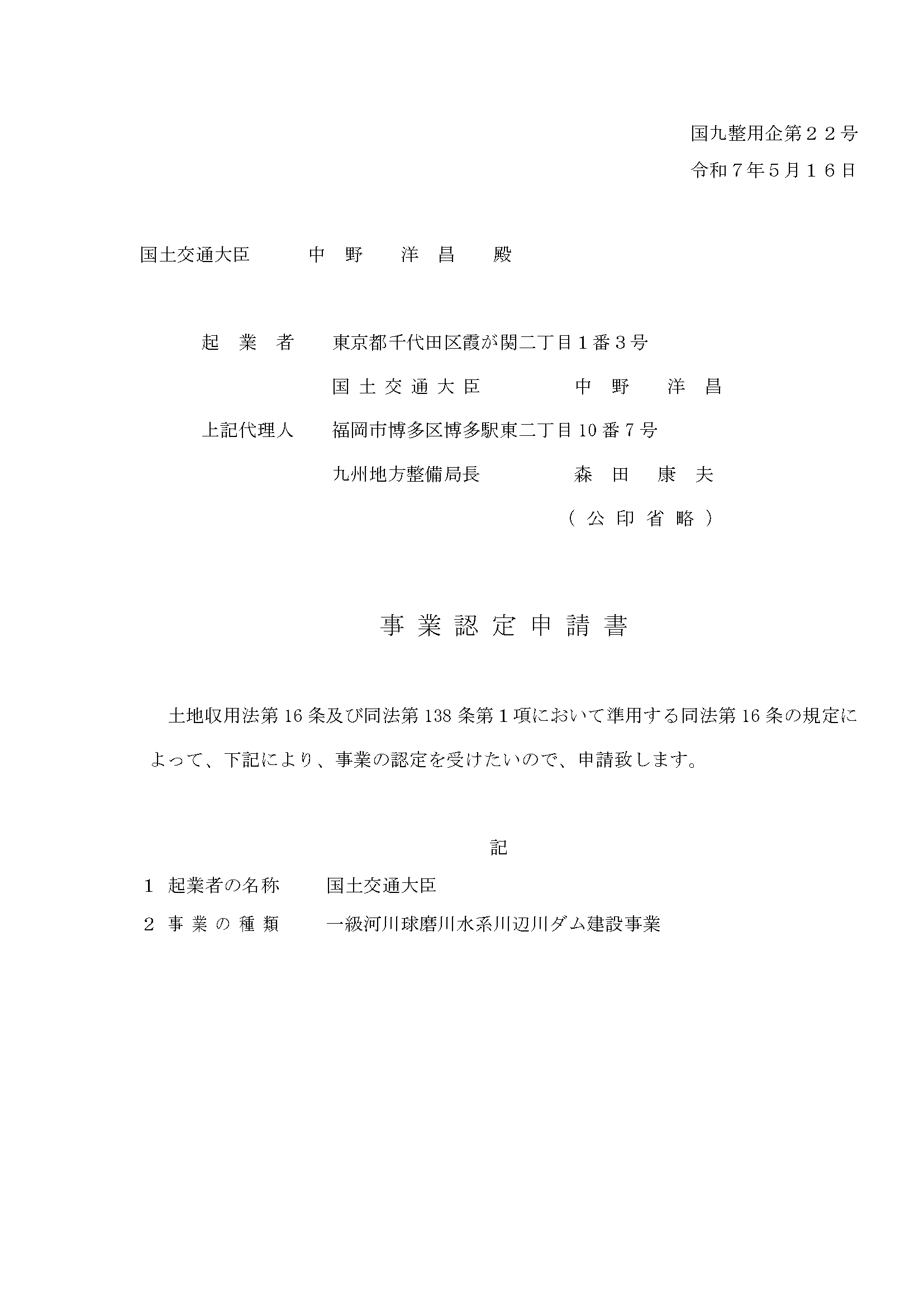

2025年5月16日、国土交通大臣は国土交通大臣に対して、川辺川ダム建設事業への「事業認定申請」を行いました。

2008年当時と同様、同ダム建設事業と完成後の同ダムによって侵害される、水没予定地内すべての地上権利と、漁業権の収用・使用を任意交渉だけでなく、法的手段=土地収用法の適用 で確保しなければ、川辺川ダム建設に入れないからです。

このような場合、従来は任意交渉主体でダムによって侵害される諸権利の補償を進め、任意交渉では取得できなかった諸権利を確保するために、土地収用法が適用されていました。今回は川辺川ダム建設事業が令和4年(2022年)8月9日に策定された法定計画(球磨川水系河川整備計画)に盛り込まれてからわずか3年で「土地収用法適用=事認定申請付きでの着工」発表です。

令和7年(2025年)5月16日に国のホームページに以下の記事が掲載されました。

「川辺川の流水型ダムについては、令和2年<2020年)7月豪雨被害からの早期の復旧・復興に向け、球磨川流域の安全・安心を確保するため、早期に球磨川流域の治水安全度の向上を図ることを目的に、令和9年度<2027年度)にダム本体基礎掘削工事に着手し、令和17年度(2035年度)に事業を完了させることを目標としています。」

「事業認定申請書」について詳しくは、https://suigenren.jp/damlist/dammap/kawabegawadam/#a20250605

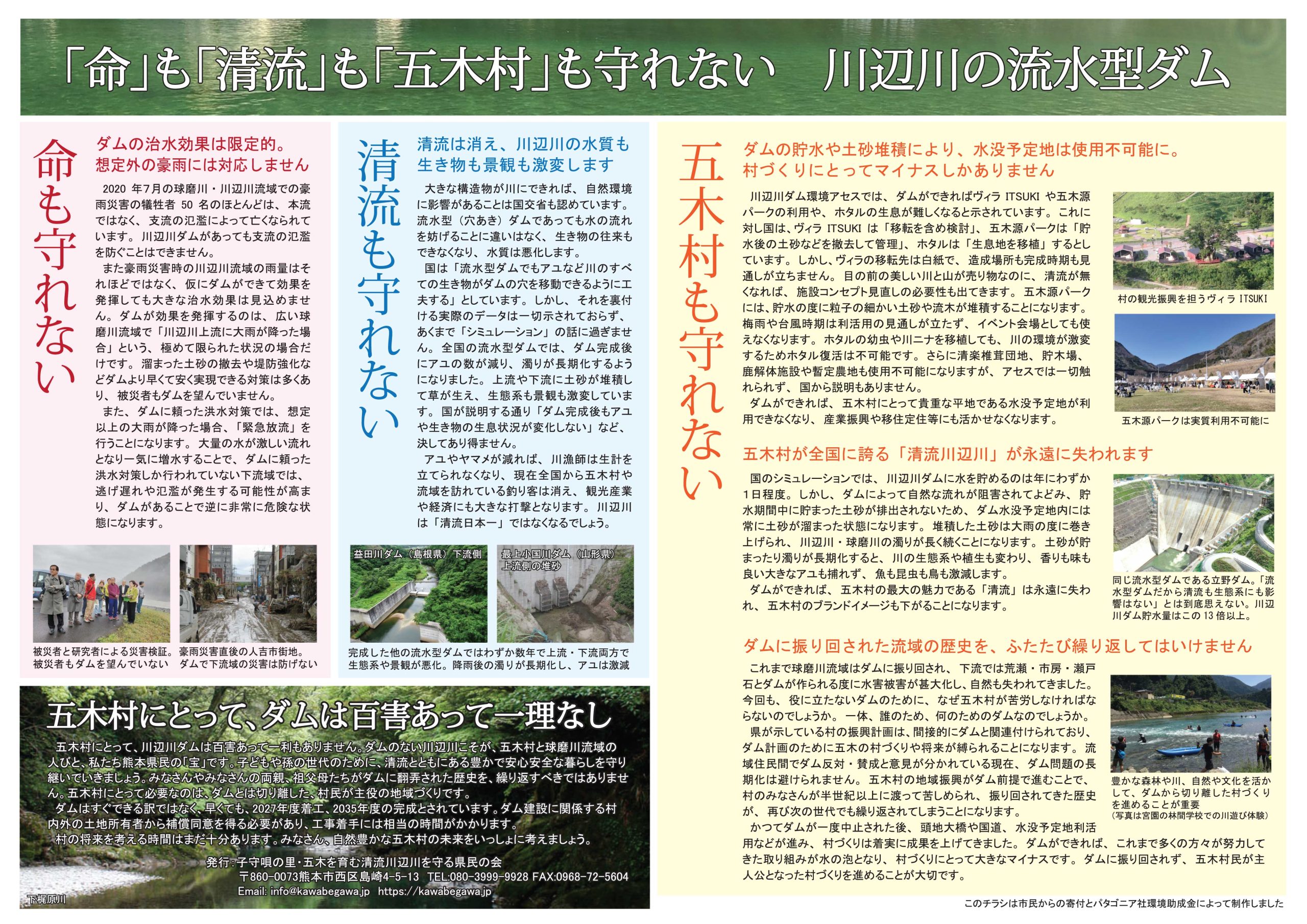

このような異常に急速な進行は、「川辺川ダムでは2020年洪水には対応できない」ことを国自身が認めている中でのカケとしか言いようがありません。「どのような反論があろうとも、事業認定を申請しているのだから、最後は行政代執行。逆らい続けると大損をするよ!!」との「国と熊本県による宣言」=「脅し」ですね。

この暴挙に対する市民皆さんの「川辺川ダム建設事業への想い」を知らせるチラシを掲載します。

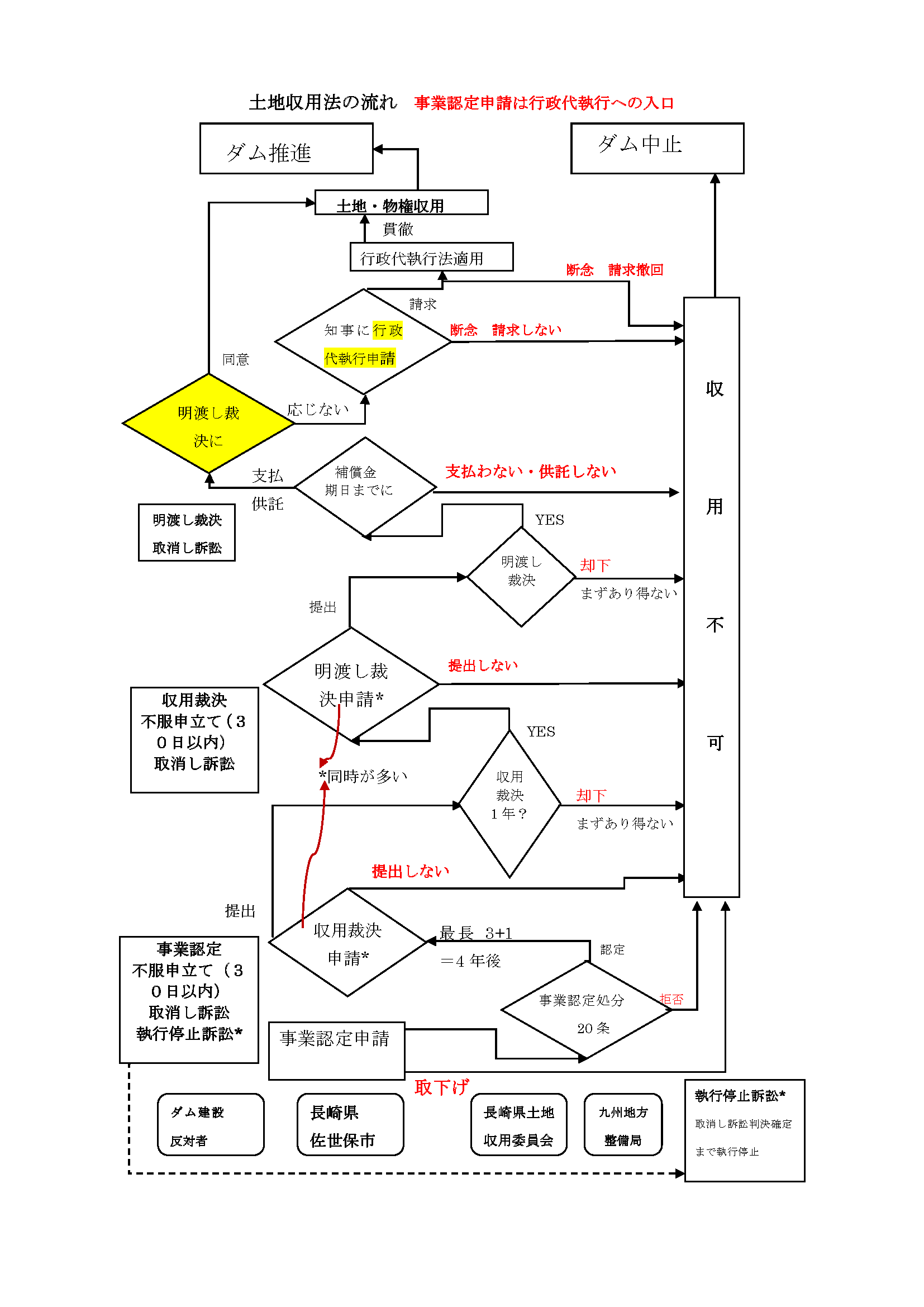

事業認定申請が、反対から守る手続きであることを示す図土地収用法の流れ20250607を下に掲載します。筆者(遠藤保男)の愚策です。この図が示すように事業認定申請が出されてしまうと反対する上での有効な法的手続きは皆無に等しいのが現実と言えるでしょう。言ってしまえば、「起業者が断念せざるを得ない状況を造る」に尽きると言えるのでは。私が知る限りでは、水没予定地と受益予定地両方で「ダム不要」が一致したところは、ダム中止を勝ち取っています。そういう状況を意識しながら、各級議会議員皆さんの協力も意識して、起業者・関係自治体への「中止要請」を貫きましょう。

参考:川辺川の水質は水質が最も流行な河川です。

国土交通省 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所のホームページに掲載されています。国自身が自慢する川辺川の水質が、川辺川ダムによって激変することを止めないのはどうしてでしょう?

川辺川が17年連続「水質が最も良好な河川」となりました!

水源連だより最終号(92号)を掲載しました

カテゴリー:

水源連の皆様へ

水源連は2024年10月31日を以って解散となりました。

1993年の発足以来、31年にわたり皆様に親しまれてきた水源連は、事務局各位の老齢化にともない、事務局事業を果たすのが難しくなったため、解散としました。

石木ダム問題・川辺川ダム問題・設楽ダム問題・木曽三川導水路問題等、課題が山積する中での解散、申し訳ありません。

これまでの経過を踏まえた回想録も付記した水源連だより最終号〈92号)を本ホームページに掲載しましたので、ご一読願います。水源連ML、水源連HPの扱い等についても、下記最終号に記しました。

水源連共同代表 嶋津暉之氏 ご逝去のお知らせ

カテゴリー:

2024年2月15日、水源連共同代表・嶋津暉之氏が逝去されたことをご報告いたします。

ここでは、嶋津氏ご逝去の追悼文と、2024年5月18日午後、有志が集まり、全水道会館大会議室で持たれた「嶋津暉之さんに感謝する会」の報告を掲載いたします。

嶋津暉之さんのご逝去を悼む

水源連の共同代表であった嶋津暉之さんが去る2 月15 日にお亡くなりになりました。享年80歳でした。

嶋津氏が担われていた役割・実務を感謝の念を以てここに記し、皆様と共有することで、彼を悼みたくと思います。

2003 年11 月の山鳥坂ダム反対全国集会で初代代表を務められていた矢山有作さんが辞意を表明され、嶋津さんと遠藤が代表を引き継ぎ、現在に至っています。

嶋津さんは水源連発足当初から最期に至るまで、各地のダム反対運動に対する、その理論面の支柱でした。彼の日常は、起きてから寝るまで、情報公開請求と開示された情報の分析に費やしていました。「現実のデータを以て、ダム等事業者が言う必要性のごまかしをことごとく暴く」、それはとてつもないエネルギーを要する作業でした。その作業結果を水源連仲間に惜しみなく提供し続けてきました。

嶋津さんが水源連を立ち上げる契機になったのは、1991年の「水問題原論」出版です。

- 「水問題原論」は、ダム事業者が「ダムが必要」と説明している法則を証しました。

・治水ダム 河道流下能力<基本高水流量(当該河川の治水対策最終目標流量)

・利水ダム 保有水源量<水需要予測水量

・費用対効果.>1.0

- そして、「水問題原論」では、ダムの必要性を客観的に検証するには以下のことが必要としています。

・これらの式に使われている数値の妥当性の精査で必要性の有無判断

・ダム建設で失われるものの再評価

治水を目的としたダム事業計画を立案するときは、当該河川の治水対策最終目標流量を大きく設定し、河道能力を小さく設定することで、川から溢れないようにするにはダムが必要、と結論つけます。

私たちがそれを検証するには、それぞれの値を算出した手法と用いた数値の妥当性を確認するための情報開示請求が必要になります。

利水目的には、保有水源量の評価方法、水需要予測の妥当性を検証します。すべて算出した手法の情報開示と、使われた様々な数値の情報開示を求めます。費用対効果も同様です。

その情報を妥当な手法で再計算することで、当該ダム事業の要・不要を水源連事務局と現地の皆さんとの協議のうえで判断できます。要と判断された場合は、ダム建設で失われるものの評価を行い、水源連事務局と現地皆さんとの協議で最終判断となります。

水源連が問題として取り上げたダム事業は、現地の団体と連携を取り合いながら、情報開示請求・その分析が行われ、すべて、必要性がないことが明白になり、ダム建設で失われるものの評価が全くなおざりにされていることも明らかになりました。

その結果として松倉ダム(北海道)、新月ダム(宮城県)、渡良瀬遊水池総合開発2期(群馬・栃木・茨城・埼玉県)、東大芦川ダム(栃木県)、相模川水系建設事業2 期(神奈川県)、清津川ダム(新潟県)、紀伊丹生川ダム(和歌山県)、細川内ダム(徳島県)が、中止(https://suigenren.jp/damlist/blocked/)となりました。これらは、地元皆さんの努力はもちろんのこと、嶋津さんの支援が功を奏しています。

近年は起業者・司法共に、市民側の異論を一切無視する、とんでもない状況になっています。嶋津さんは「正しい情報を伝え続けるしかない」と耐え忍んでいました。これらは私たちが引継ぐ課題です。

嶋津さん、これまで本当にお疲れさまでした。言葉に尽くせないご尽力に感謝申し上げ、ご冥福を祈らせていただきます。

2024年8月21日 水源連代表 遠藤保男

嶋津暉之さんに感謝する会

2024年5⽉18⽇、2⽉15⽇に旅⽴った「嶋津暉之さんに感謝する会」が全⽔道会館⼤会議室で⾏われ、会場に92名、zoomで26名の⽅の参加がありました。

「訃報は耐え難い衝撃だった」(⾼橋利明・⼋ッ場ダム住⺠訴訟弁護団)という開会挨拶と黙祷から開始。嶋津さんの業績紹介から始まり、次々と嶋津さんとのかかわりエピソードが共有され、⽔道会館⼤会議室は、嶋津さんへの感謝の気持ちで満ち溢れました。

川辺川ダム、⽯⽊ダム、細川内ダム、⻑良川河⼝堰、相模⼤堰、⼋ッ場ダム、渡良瀬遊⽔池、湯⻄川ダム、南摩ダム、スーパー堤防、霞ヶ浦導⽔事業、⻤怒川⽔害、最上⼩国川ダム、平瀬ダム、苫⽥ダム、徳⼭ダム、⾵⾕ダム、平取ダム、サンルダム、当別ダムなど、⽇本全国各地でダム建設反対運動や河川問題に取り組んできた市⺠が次々に登壇し、嶋津さんへの思いをそれぞれに語りました。

また、有識者・専⾨家・議員として、弁護⼠の⼤⽊⼀俊さん・弁護⼠の⾕萩陽⼀さん・弁護⼠の坂本博之さん・京都⼤学名誉教授の今本博健さん・新潟⼤学名誉教授の⼤熊孝さん・元国⼟交通省の宮本博司さん・衆議院議員の⼤河原雅⼦さん・衆議院議員の塩川鉄也さん・前・群⾺県会議員の伊藤祐司さんなど⽅々が登壇し、嶋津さんへ謝意やかかわりを語っていただきました。

皆さんの発⾔に共通していたことは、各地のダム建設反対運動がダム建設事業者(国⼟交通省や県⾏政)との議論や、裁判において、嶋津さんによる科学的な検証結果を提供していただけたことで⾏政と闘うことができたということでした。嶋津さんは情報公開などで開⽰を受けた膨⼤なデーターを元に解析を⾏い、⽔需要予測がダム建設のために⾼い予測を意図的に⽴てているおかしさや、ダムによる治⽔効果が低く限定的であり堤防の強化こそがまず求められることを明らかにしました。そうした嶋津さんの科学的分析によって各地の運動が⽀えられて来ました。

感謝する会の参加者それぞれは⾃分の地域についての嶋津さんの協⼒を語りましたが、嶋津さんが⽇本各地数⼗箇所のダム建設問題について膨⼤な科学的分析をそれぞれ⾏っていたこと、嶋津さんが遠藤さんと共に各現地を何度も訪問して現地の運動と⽔源連の活動を続けてきたこと、その幅広さと労⼒の⼤きさに、あらためて驚き、嶋津さんへの感謝と追悼をそれぞれにかみしめる会となりました。