事務局からのお知らせ

石木ダム事業認定への行政不服審査請求の現状(2019年9月末)

カテゴリー:

石木ダム建設事業を長崎県収用委員会にかける前提として、土地収用法に基づく事業認定が必要です。

石木ダムは2013年9月6日に九州地方整備局が長崎県と佐世保市に対して事業認定を行いました。

それに対して地元住民らが事業認定取消訴訟を提起しました。昨年7月の長崎地裁の判決は住民側の敗訴でしたので、控訴し、今年11月29日に福岡高裁で判決がでます。

一方で、住民、支援者らは、行政不服審査法に基づき、事業認定に対する行政不服審査請求を2013年10月初めに行いました。

行政不服審査法は第一条に「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」と書かれているように、裁判と並んで、国民が行政の誤りについて判断を求めることができる重要な制度です、

石木ダム事業認定の審査庁は、国土交通省土地収用管理室です。概ね、次の流れで審査が行われてきています。

① 審査庁が審査請求書を認定庁(九州地方整備局)に送付

② 認定庁が審査請求書への弁明書を審査庁に送付 → 審査庁が弁明書を審査請求人に送付

④ 審査請求人が弁明書への反論書を審査庁に提出

さらに、審査請求人は審査庁で意見陳述を行う(審査請求人が望む場合)

⑤ 審査庁が審査請求書、弁明書、反論書、口頭陳述書を総務省の公害等調整委員会に送付して意見照会

⑥ 公害等調整委員会が審査(必要に応じて認定庁へ問い合わせ)

⑦ 公害等調整委員会が審査庁へ意見(回答)を送付

(2017年度から請求者にも意見を送付し、HPに公開するようになりました。http://www.soumu.go.jp/kouchoi/activity/ikensyoukai.html)

(参考までに嶋津暉之の審査請求に対する回答は公害等調整委員会の回答20170303(2016年度であったので、開示請求で入手)の通りです。)

⑧ 審査庁が公害等調整委員会の意見を踏まえて審査し、審査結果を請求人に送付

今のところ、2019年3月に⑦がすべて終わり、現在は審査庁の最終審査の段階になっています。

審査庁に問い合わせたところ、審査結果の送付がいつにになるのか、わからないとのことであり、来年以降になるかもしれません。

しかし、2013年10月初めに行政不服審査請求を行ってから、すでに約6年も経っています。

この審査請求は事業認定に基づいて行われる収用裁決にブレーキをかけるために行ったものですが、

石木ダム予定地のすべての用地を対象とする収用裁決が今年5月21日に出ており、この審査請求は意味を持たないものになっています。

行政不服審査法第一条「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図る」という目的は、

まったく蔑ろにされてしまっているのです。

行政不服審査法の運用の抜本的な改善を求める運動が必要です。

石木ダム予定地の強制収用問題に関する国会ヒアリング

カテゴリー:

公共事業チェック議員の会が下記および添付の通り、石木ダム予定地の強制収用問題に関する国会ヒアリングを行います。

このヒアリングは公開で行いますので、是非、ご参加くださるよう、お願いします。

石木ダム予定地の強制収用問題に関する国会ヒアリング

今年の5月21日、長崎県収用委員会は、石木ダム建設用地の全ての土地を長崎県が手に入れることのできる裁決を下しました。その後、長崎県は収用手続きを進め、期限(9月19日)が来ると、すべての土地・家屋等の所有権は国に移ります。(家屋の明け渡し期限は11月18日)

住民がどんなに反対しても、また、補償金を一切受け取らなくても、補償金は法務局に供託され、個人の土地が強制収用されようとしています。

石木ダムは、治水面でも利水面でも、既に必要性が失われています。どんなに県や佐世保市が必要性を主張しても、石木ダム無しの今の暮らしで何の支障もありません。

「公共事業」という名の下で、ダム建設用地に住む13世帯約60人もの人々の暮らしが奪われようとしているのです。

しかし、13世帯の住民の理解を得ることなく、そして、ダムの必要性について合理的な説明がないまま、ダム事業では前例がない強制収用という最終手段が行使されてよいのでしょうか。

この問題を問い質すため、「公共事業チェック議員の会」は、下記の通り、石木ダム事業とその関連水道事業の監督官庁である国土交通省と厚生労働省、事業主体である長崎県と佐世保市のヒアリングを国会議員会館で行うことにしました。

衆議院第一議員会館 第3会議室

9月17日(火)午後3~5時

出席者 「公共事業チェック議員の会」の所属議員

国土交通省の担当者

厚生労働省の担当者

長崎県の担当者(予定)

佐世保市の担当者(予定)

「公共事業チェック議員の会」事務局長 衆議院議員 初鹿明博

衆議院第一議員会館1112号室 Tel 03-3508-7712

この国会ヒアリングを傍聴される方は、当日の午後2時30分までに衆議院第一議員会館1階ロビーにおいでください。入館票をお渡しします。

連絡先:遠藤保男(水源開発問題全国連絡会)

Tel 090-8682-8610 メールyakkun@mvd.biglobe.ne.jp

既設ダムの定期検査(富士川水系の雨畑ダム)

カテゴリー:

既設ダムは国土交通省が定期検査が行っています。

検査は、3 年に 1 回以上の頻度で実施することを基本としています。

ダム定期検査の手引きはhttps://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/dam/07.

pdf

のとおりです。

総合判定として、

A 直ちに改善の措置が必要である。

B 一部問題はあるが、全体的な問題はない。

C 全体的に問題はない。

の判定が行われるのですが、その判定をするだけというのが実態のようです。

今回、関東地方整備局への情報公開請求で、日本軽金属・雨畑ダムの定期検査結果を

入手しましたので、参考までにお送りします。

雨畑ダム定期検査結果2019年5月の通りです。

雨畑ダムは総貯水容量の93~95%が土砂で埋まっており、末期的な状況にあります。

この凄まじい堆砂によってダム上流域に氾濫地帯がつくられ、一方で、早川・富士川

の濁りが進行しています。

ところが、雨畑ダムの定期検査結果を見ると、下記の指摘・判定があるだけで、抜本

的な改善をいつまでに実施することを求めるというものではありません。

指摘を受けて改善措置を直ちに取らなくても、ペナルティはないようなので、毎回、

指摘を受けてもそのまま、ずるずる来ていて、今年になって初めて問題が顕在化した

ようです。

何とも、頼りにならない既設ダムの定期検査です。

雨畑ダムの定期検査結果(2019年5月30日)

○指摘事項(a判定の場合)

貯水池の堆砂の状態:a

堆砂により上流部の河床が上昇しており、洪水被害が発生していることから、前回

に引き続きa判定とする。抜本的な解決に向け、堆砂対策の計画をとりまとめ、計画

的に取組をすすめること。

また、変形(変位)等の計測結果に異常は見られなかったものの、堆砂量が堆砂容量

を超過しているため、安定計算等によりダム堤体への影響や放流設備の機能について

検討すること。

総合判定

A :ダムの安全性及び機能への影響が認められ、直ちに措置を講じる必要がある。

(a判定とした検査箇所がある。)

「水道事業における官民連携に関する手引き」のパブコメへの意見

カテゴリー:

昨年12月に成立した改正水道法が今年10月に施行される予定です。それに備えて、厚生労働省が水道民営化の制度をつくる準備を進めています。

その一環として7月末のメールでお知らせしたように、厚生労働省が「水道事業における官民連携に関する手引き(改訂案)」と「水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン(案)」について下記の通り、パブリックコメントを行っています。

前者は水道事業者が運営化権の譲渡を進める場合の手引き、後者は厚生労働省が水道事業者の運営権譲渡に許可を出す場合のガイドラインです。

今回、私も前者の手引きに対して、下記の通り、3点に絞った意見を提出しましたので、参考までにお知らせします。

パブリックコメントは意見を言ってもきちんと反映されることはほとんどありませんが、国民の関心を示すために皆様も意見の提出をご検討いただければと思います。パブコメの期限は8月20日です。

「水道事業における官民連携に関する手引き(改訂案)」」に関する御意見の募集について

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190137&Mode=0

案件番号 495190137

定めようとする命令等の題名 水道事業における官民連携に関する手引き

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集

問合せ先

(所管府省・部局名等) 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課

電話:03-5253-1111(内線4030)

案の公示日 2019年07月22日 意見・情報受付開始日 2019年07月22日 意見・情報受付締切日 2019年08月20日

「水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン(案)」に関する御意見の募集について

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190136&Mode=0

案件番号 495190136

定めようとする命令等の題名 水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン

根拠法令項 改正水道法第24条の6、第31条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続

問合せ先

(所管府省・部局名等) 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課

電話:03-5253-1111(内線4030)

案の公示日 2019年07月22日 意見・情報受付開始日 2019年07月22日 意見・情報受付締切日 2019年08月20日

水道事業における官民連携に関する手引き(改訂案)への意見(嶋津暉之) 2019年8月17日

1 民間事業者の選定が公正に行われず、市民の関与が排除されている。

(2.2.1. 地方公共団体事業型における導入・実施手順 p65~)

水道施設運営権を譲渡する民間事業者の選定は水道事業者の判断だけで行われることになっている。公正な第三者機関による審査を受け、さらに選定の是非について市民の意見を聴いてその結果を反映する仕組みが何も考慮されていない。形だけの公募型プロポーザル方式で入札が行われて、当初から予定されていた業者が落札する可能性が高い仕組みになっており、民間事業者の選定が公正に行われず、市民の関与が排除されている。

第三者機関の委員は、公正性、中立性を確保できる者を選任し、さらに民間事業者の選定の是非について市民の意見を広く聴いてその結果を反映する仕組みを導入して、民間事業者の選定を公明正大に行う必要がある。

2 水道施設運営等事業の継続が困難となった場合の措置が実際に可能なのか?

(2.1.2. 地方公共団体事業型における検討事項 6)p37~)

水道施設運営権者による事業の継続が困難となった場合は、水道事業者等が自ら直営で業務を実施する又は他の事業者への第三者委託等により事業を継続すると書かれているが、実際にそのようなことが可能なのであろうか。

水道事業者はすでに運営権の譲渡で、当該水道事業を実施する職員体制をなくしているのであるから、対応が困難である。あるとすれば、別の業者への運営権の譲渡であるが、そのような能力を有する業者を直ちに得られる保証はない。そのような業者がいなければ、水道施設の運営は宙に浮いてしまうことになる。そのような事態になる危険性があるのが水道施設の運営権譲渡であるから、実際に運営権の譲渡が行われるのは極めてまれなケースであり、政府が進めようとする水道の民営化はほとんど机上の話に終わる可能性が高い。

3 宮城県が進める水道事業等の民営化の費用削減効果は具体的な根拠がない。

ほとんどの水道事業体は民営化について消極的であるが、その中で突出して民営化を推進しようとしているのが宮城県である。村井嘉浩知事の主導によるもので、宮城県が民営化を計画しているのは二つの水道用水供給事業、三つの工業用水道事業、四つの流域下水道事業である。これらの事業における民営化の対象は管路を除く処理場等の部分で、資産の割合としては3割にとどまる。民営化することにより、20年間で水道・工業用水道・下水道で335~546億円の費用を削減できることになっている。

しかし、その費用削減の具体的な根拠はないに等しい。その根拠として宮城県への情報公開請求で開示されたのは「みやぎ型管理運営方式導入可能性等調査業務報告書」(2018年3月)である。それを見ると、「民間事業者に対するマーケットサウンディングを通じて,標準的に達成可能と見込まれる経費等削減率についてヒアリングを行い,その結果をもとに設定した」と書かれている。マーケットサウンディングとは、事前に広く意見や提案を求める対話型の市場調査のことであるが、要するに、民営化を受注する可能性がある会社にどれくらい費用を削減できるかを聞いただけだということである。そのような会社は当然、費用をかなり削減できると答えるに決まっている。

このように上記の費用削減額は民営化で削減できる個々の費用を積み上げて求めたものではなく、民営化による費用削減率を単純に10~45%に設定して求めたものであった。

この程度のデータで宮城県において水道等の民営化が進められていくのであるから、宮城県の水道等民営化の先行きは極めて暗く、いずれ暗礁に乗り上げることが予想される。

昨年7月の西日本豪雨の小田川氾濫の真因と責任

カテゴリー:

昨年7月の西日本豪雨では高梁川支流・小田川の大氾濫により、岡山県倉敷市真備町では51人の命が奪われました。

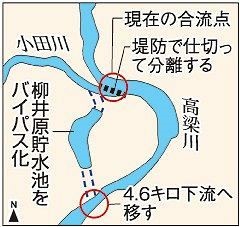

水位が高まった高梁川が支流の小田川の流れをせき止める「バックウォーター現象」が起き、小田川の水位が上昇して小田川で決壊・溢水が起きました。

高梁川の支川である小田川は勾配が緩く、氾濫が起きやすいことから、小田川の合流点を高梁川の下流側に付け替える計画が半世紀前からありましたが、ダム事業(貯水池建設事業)と一体の計画(高梁川総合開発事業)であったため、難航し、2002年に中止が決定しました。その後、小田川合流点の付け替えのみを進める事業の計画が2010年に策定され、ようやく動き出そうとしていた矢先での西日本豪雨でした。

小田川と高梁川の合流点付近は1世紀近く前に大改修工事が行われて、現在の河道になりました。改修前は高梁川が西高梁川と東高梁川に分かれていて、その分岐点に小田川が合流していて、西高梁川につながっていたので、小田川は現状より勾配があったと推測されます。1925年に完成した改修で西高梁川と東高梁川は一つの河川になりました。旧・西高梁川上流部の河道は柳井原貯水池になり、それにより、小田川は旧・東高梁川を回って流れるように付け替えられました。これにより、小田川の緩い河床勾配のベースがつくられました。柳井原貯水池をつくるための小田川の付け替えでしたが、貯水池は水漏れがひどく、当時は漏水を防止する技術が乏しく、貯水池として使われることはありませんでした。

小田川と高梁川との合流地点を付け替える事業(2019年6月16日着工)

小田川と高梁川との合流地点を付け替える事業(2019年6月16日着工)

小田川と高梁川との合流点を高梁川の下流側に付け替える事業が今年6月からようやく始まりした。この付け替えが早く行われていれば、合流点の水位が4.2mも下がるので、昨年の豪雨で、小田川が氾濫しなかった可能性が高いと考えられます。

問題はそれだけではありません。

今回、小田川について昭和46年の資料「高梁川柳井原堰建設事業計画書」を入手しました。

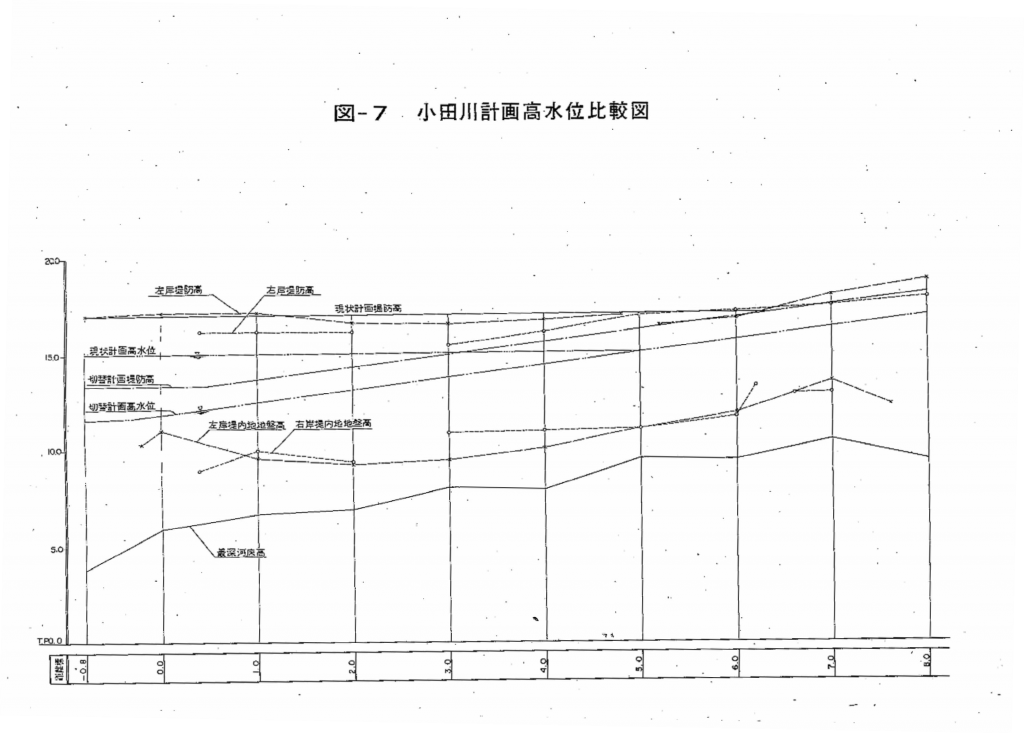

この計画書を見ると、小田川の付け替えが早期に行われるものとして付け替えを前提として、小田川の計画堤防高を低くする改修計画がつくられていました。下記の通りです。

下記の図-7には「現状計画堤防高」のほかに、それよりかなり低い「切替計画堤防高」が記入されています。この「切替計画堤防高」が当時の新しい計画堤防高です。

このことが大変重要な問題です。

計画堤防高を達成できるように堤防高を嵩上げする築堤工事が行われていくものですが、小田川では達成すべき計画堤防高を低くしてしまったため、築堤工事がきちんと行われないことになり、そのように堤防高不足の状態がずっと続いてきました。

小田川の付け替えを前提とするならば、早期に実現しなければならないにもかかわらず、付け替えを長年あいまいな状態に放置してきたために、小田川の改修がきちんと行われず、その結果として昨年7月、小田川で決壊・溢水が起き、大水害になりました。

小田川の付け替えを前提とした改修計画をつくっておきながら、小田川の付け替え工事を半世紀近くも先送りしてきた国土交通省の責任が厳しく問われるべきだと思います。

【補論】 ダム放流の影響について

高梁川水系のダムで、西日本豪雨との関係を検討すべきダムは右図に示す4基のダムです。

各ダムの諸データを次ページの表に示します。

| (IWJ 2018年7月23日) |

このうち、河本ダムは岡山県の多目的ダム、新成羽川ダム、田原ダム、黒鳥ダムは中国電力のダムです。新成羽川ダムはダム式発電と揚水式発電を兼ねた混合揚水式で、田原ダムを下池として揚水式発電も行っていますが、田原ダムの容量は新成羽川ダムに比べてはるかに小さいので、揚水式発電は一部だけです。

黒鳥ダムは発電ダムの下流に設置される逆調整池ダムです。発電ダムの放流は時間変化が大きいので、それを一定量の放流にするためのもので、その放流で同時に発電も行います。逆調整池ダムは貯水容量が大きくありません。

新成羽川ダムは総貯水容量が12750万㎥もあり、その放流の影響を検討する必要がありますが、中国電力という私企業のダムであるため、その放流量等のデータの入手が容易ではなく、現在、データの入手に努めている段階にあります。

河本ダムについてはデータを入手できましたので、流入量と放流量の変化をグラフ化しました。下図のとおりです。河本ダムは本豪雨で満水になり、洪水調節機能を失いました。その放流が小田川の氾濫に影響したかどうかについては今後検討を進めたいと思います。