各地ダムの情報

流水型の川辺川ダムへの賛否に無回答3人、にじむ難しさ 12首長アンケ-ト

球磨川流域の12市町村長に朝日新聞が流水型の川辺川ダムへの賛否等についてアンケートを行った結果についての記事を掲載します。

川辺川ダムに「賛成」と答えたのは八代市、芦北町、錦町、水上村、山江村、球磨村の6首長、「やむを得ない」が人吉市、多良木町、湯前町の3首長、五木村、相良村、あさぎり町の首長は無回答でした。

このうち、水上村、多良木町、湯前町、あさぎり町は球磨川への川辺川合流点より上流側に位置しており、また、山江村は合流点より下流側ですが、球磨川本川と少し離れているので、川辺川ダムと直接的な関係がないように思います。

これらの5町村を除くと、賛成は八代市、芦北町、錦町、球磨村の4市町村になります。

このうち、球磨村では支川「小川」の氾濫で特別養護老人ホーム「千寿園」で入所者14人が亡くなりましたが、これは小川が本川よりかなり早く氾濫したことによるものであって、川辺川ダムで対応することは困難であったと思います。また、下流域の八代市、芦北町では川辺川ダムがあってもその治水効果は下流にいくほど減衰していきますので、どれほどの意味があるのでしょうか。

八代市、芦北町、球磨村の首長がどこまで理解して川辺川ダムに賛成しているのか、よくわかりません。

ダム賛否に無回答3人、にじむ難しさ 12首長アンケ-ト

(朝日新聞2021年1月5日 14時30分)

ダム湖が一面緑色に 外来種の水草、2年連続大発生 除去費億単位、アユの姿も消え… 鹿児島・さつま町

球磨川の南側、鹿児島県を流れる川内川(せんだいがわ)の鶴田ダムのダム湖で水草が2年連続で大発生し、除去費が億単位になり、アユへの影響も懸念されているという記事を掲載します。

2019年11月の記事も掲載します。

鶴田ダムは総貯水容量12300万㎥のダムです。2006年7月豪雨(鹿児島県北部豪雨)による川内川の水害のあと、放流管を増設し、洪水調節容量7500万㎥を9800万㎥/に、1.3倍に拡張するダム再開発事業が行われ、2018年度に完成しました。、

鶴田ダムは2006年7月豪雨の時に緊急放流を行い、ダム下流域を大氾濫させました。(「平成 18 年鹿児島県北部豪雨における川内川の水位上昇とその考察」http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00074/2008/52-02-0003.pdf)

川辺川ダムは前の計画では総貯水容量が13300万㎥でしたから、鶴田ダムとほぼ同じ規模です。ちなみに流域面積は川内川が1573㎢、球磨川が1880㎢で、河川の規模もほぼ同じです。

球磨川の隣を流れる川内川のダム湖で、このような水草の異常増殖が問題になっているのです。

川辺川ダムを貯水型ダムはなく、流水型ダムにする検討が進められているのは、このような水草の異常増殖の心配があるからだと考えられます。

しかし、流水型ダムにすれば、河川環境への影響を回避できるかというと決してそうではありません。

竹門康弘氏(京都大学防災研究所水資源環境研究センター)は流水型ダムの環境影響について次の3点を指摘しています。(2013年の小国川での講演資料より)

1、河床攪乱規模の低下により瀬–淵構造の形態が変化する可能性がある。⇒淵が砂利や砂で埋まり、浅くなるなどが考えられる。サクラマスやヤマメの産卵場が減少

2、湛水域上部に大粒径の石礫が滞留する結果、下流への大礫の供給が減る可能性がある。 ⇒直下流で河床の径粒分布が変化すると考えられる。

3、湛水域下部に細粒分や栄養塩が滞留する結果、平水時の濁度が若干増加する可能性や藻類が増える可能性がある。⇒直下流で青澄な流水景観が損なわれる恐れがある。

ダム湖が一面緑色に 外来種の水草、2年連続大発生 除去費億単位、アユの姿も消え… 鹿児島・さつま町

(南日本新聞2020/12/26(土) 11:15)https://news.yahoo.co.jp/articles/2932d82808253d7d54107557a7a5d8b6dd6839b4

(写真)湖面を覆う水草。専用船で除去するが追いつかない=さつま町神子の鶴田ダムから

(写真)湖面を覆う水草。専用船で除去するが追いつかない=さつま町神子の鶴田ダムから

さつま町の鶴田ダムの貯水池・大鶴湖で、外来水草が昨年に続いて大量発生している。管理所が除去を進めているが、繁殖力に追いつかない。除去費用は前年度の1億5千万円を超える可能性もある。同町と伊佐市にまたがる湖はアユの産卵地で、生態系への影響も懸念されている。

12月上旬、鶴田ダムの天端から大鶴湖を望むと、専用船2隻が作業を進めていた。湖面が見えるのは船の周辺だけ。緑色の水草は、ダムから約12キロ上流の伊佐市の曽木の滝近くまで広がる。 専用船は大型のカッターで水草を刈り、運搬用の船に積み込む。岸からは4トントラックで敷地内の仮置き場に運ぶ。1日の処理量は60~70トン。仮置き場には、一部茶色く変色した草が積み上がっていた。 管理所によると現在、水草は約200万平方メートルの湖面の半分以上を覆う。外来種ボタンウキクサとホテイアオイで、環境省は生態系を壊す恐れがあるとして駆除を呼び掛ける。水面を覆い尽くし、水中の光や酸素不足から魚介類への悪影響も懸念され、枯れて沈むとダムの放流を妨げる可能性がある。

□ ■ □

水草の群生がみられるようになったのは2008年度。増減を繰り返し、19年度は湖面の半分まで広がった。専用船を初めて使って駆除作業に着手。しかし、暖冬で枯死しなかったこともあり、約10万平方メートルが残った。それらが再び繁殖し、9月以降一気に増えた。

生態系への影響を心配する声も上がり始めている。1~3月に大鶴湖でアユの稚魚を取っている川内川上流漁協(伊佐市)の今年の採捕量は、目標の50分の1の1キロにとどまった。山田満組合長(65)は「このままでは来年も難しいだろう。漁協運営にとって死活問題」と嘆く。 川内川漁協(さつま町)の舟倉武則組合長(74)も「今年は湖に流れ込む川で、アユの姿を見なかった」と表情を曇らせる。両漁協は7月、管理所に早期対策を求める要望書を出した。

□ ■ □

ダムは6~8月、大雨に備え水位を低くするため、専用船での除去作業ができない。管理所は昨年より2カ月早い9月末から専用船を投入した。11月からは2隻体制にし、同月末までに約2千トンを回収した。

水草や流木の除去費は、年約8億円のダム維持費から賄う。大量発生前の費用は年4千万円程度。前年度は約6千トンの回収で約1億5千万円かかった。本年度も同規模を想定しており、毎年実施する堆積土砂の測量を全て取りやめ、予算を確保した。

費用がかさむ場合は、緊急性のない補修工事の先送りも検討する。三浦錠二所長(57)は「春までに全て回収できるように最優先で進める」と話す。

大鶴湖の上流には水草の群生があり、今後も株が流れ込む可能性がある。ホテイアオイの生態に詳しいNPO法人オアシス水環境研究会(志布志市)の本村輝正理事長(84)は「湖水の富栄養化も異常発生に関係しているのではないか。流域全体で環境を考える必要がある」と指摘する。

【ボタンウキクサとホテイアオイ】 それぞれ環境省の特定外来生物と緊急対策外来種、重点対策外来種に指定されている。ボタンウキクサはアフリカ原産で別名ウオーターレタス。南アメリカ原産のホテイアオイはウオーターヒヤシンスとも呼ばれ、いずれも家庭などで栽培していたものが野生化したとみられる。

鹿児島)ダム湖で異常繁殖の水草、除去作業が本格化

(朝日新聞2019年11月20日 3時00分)

球磨川水害 被災者の意識調査 民意が置き去りにされた

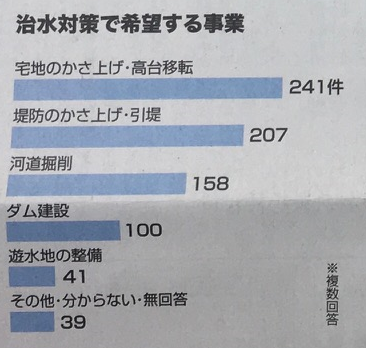

熊本日日新聞が被災住民を対象に実施した意識調査の結果では、球磨川治水について望む対策は「宅地のかさ上げ・高台移転」「堤防のかさ上げ・引堤」「河道掘削」の順に回答数が多く、「ダム建設」は4番目です。

熊本日日新聞の社説と、調査結果を示した記事を掲載します。

被災住民が川辺川ダムの建設を望んでいるかのような話は、国土交通省と熊本県が作り上げた虚構だと思います。

被災者の大多数の意向に沿って、川辺川ダムの建設ではなく、これらの治水対策を優先して進めるべきだと思います。

被災者の意識調査 民意が置き去りにされた

(熊本日日新聞社説2020/12/282月28日 09:28) https://kumanichi.com/opinion/syasetsu/id45018

球磨川流域を中心に甚大な被害をもたらした7月豪雨を受け、蒲島郁夫知事は12年前に「白紙撤回」した川辺川ダム建設計画を一転して容認。流水型(穴あき)のダムを造るよう国に求めた。国土交通省は即、呼応。来年度予算案に調査費が盛り込まれた。

豪雨後の治水対策協議で軸となったのはダム建設。スピード感というより、むしろ拙速な印象を拭いきれない。熊本日日新聞社が被災住民を対象に実施した意識調査の結果を見て懸念が的中した。浮き彫りになったのは最も重視すべき住民の意向、いわゆる民意が置き去りにされている実態である。

ダム要望は4番目

調査によると、行政に取り組んでほしい施策で最も多かったのは「生活や事業の再建」で、53・0%と過半数を占めた。元の生活に早く戻りたいとの切実な思いが伝わる。「治水対策」は2番目で25・6%。最重点で取り組むべきは、やはり生活再建である。

球磨川治水に絞ると、望む対策は「宅地のかさ上げ・高台移転」「堤防のかさ上げ・引堤」「河道掘削」の順に回答数が多く、「ダム建設」は4番目だった。

ダムへの期待度は高くなく、ダムありきで治水対策を主導した国交省や県との認識の違いが際立つ。治水協議に加わった流域市町村の首長は、住民の要望を直接肌で感じていたはずだ。ダムに固執する理由の説明が求められよう。

知事は方針転換の理由に「民意の変化」を挙げた。12年前はダム不要が大半だったが、被災後、少なくとも3分の1は建設に賛成しているというものだ。今回の知事判断を「支持する」との回答は「どちらかと言えば」を合わせて41・8%。知事の想定に近い。

民意は動いたのか

しかし、「どちらかと言えば」を含めた「支持しない」は36・3%、「分からない・無回答」も21・9%だ。単純比較はできないが、知事が白紙撤回を決断した当時、流域住民の82・5%が支持したのとは落差がある。ずれが生じたのは、結論を急ぎすぎたためではないか。

建設の賛否を問う住民投票を「実施すべきだ」は「いずれ」を含め59・8%と、「実施すべきでない」(14・3%)を大きく上回った。流域治水を進めていく上で、住民の合意が得られていない点は今後の不安材料だ。円滑な事業推進の妨げになりかねない。

知事が11月19日、県議会でダム容認を正式表明した際、特に反省の弁はなかった。2008年の白紙撤回は半年間の熟慮の末、「球磨川そのものが守るべき宝」と決断したが、今回の容認は周囲があっけにとられるほど早かった。

被害の責任どこに

代替策とした「ダムによらない治水」が12年間にわたり全く進まなかったことの責任の所在は、一体どこにあるのだろう。

治水に深く関与していた国交省の責任はより重い。知事の白紙撤回表明の直前、九州地方整備局長は「ダムを建設しないことを選択すれば、住民に水害を受忍していただかざるを得ないことになる」と述べた。何としてもダム建設を進めたい気持ちの表れだったのだろう。しかし建設は中止に。治水の主導的立場にありながら不作為ともとられかねない12年間の姿勢と、関連はあるのだろうか。

治水対策協議で対立し、事業を後押しできなかった流域市町村の首長も責任は免れまい。

次のステージにやみくもに進む前に立ち止まり、きちんと総括すべきである。流域治水をどう進めれば最も効率的なのか、展望も開けてこよう。不可欠なのが、住民の要望を丁寧にすくい取り合意形成につなげることだ。果たすべき責任はそこにある。

2020熊本豪雨 熊日球磨川流域被災者調査 人吉市、八代市坂本町、球磨村、相良村、五木村

(熊本日日新聞2020年12月29日)

球磨川の冶水対策を尋ねた設問(複数回答、回答数786件)では、

宅地かさ上げや堤防堅備など被災者にとって身近な場所での冶水対策を望む声が、ダムやゆ遊水地の整備を大きく上回る傾向が出た。

回答で最も多かったのは、「宅地のかさ上げ・高台移転」で、241件に逮した。「埋防のかさ上げ・川幅を広げる引堤」も207件と目立った。

県が10~11月に実施した流域の憲見聴取会で住民から要望が相次いだ「河道掘削」は158件だった。

一方、「ダム建設jは100件にとどまり、被災者のニーズは乏しかった。「遊水地の堅備jも41件と少なかった。

(野方信助)

◇調査方法 11~20日、球磨川流域2市3村の計798世帯に設問による対面調査を実施し、540世帯から回答を得た。

人吉市、八代市坂本町、球磨村、相良村は仮股住宅と遍曜所の全世帯が対象。五木村については避難所などがないため、NTT電話帳から無作為で紬出した世帯を対面で調査した。

山鳥坂ダム 反対根強く 流域 治水効果・環境に懸念

愛媛県の肱川に計画されている国土交通省の山鳥坂ダムについての記事を掲載します。

山鳥坂ダム反対の声が大きくなっていくことを熱望します。

山鳥坂ダム 反対根強く 流域 治水効果・環境に懸念

21年度政府予算案に39億8700万円

(愛媛新聞 2020年12月27日)

政府が閣議決定した2021年度当初予算案で、肱川支流・河辺川で進む山鳥坂ダム建設事業(大洲市)に39億8700万円が計上された。

うちダム本体工事に向けた測量設計費に約8億円を充てる内容で「計画通りに事業を進めるために最低限必要な額が確保された」(中村時広知事)形だが、

西日本豪雨による被災を経てなお、流域では治水効果への疑問や河川環境悪化への懸念などから建設反対の声が根強く残る。

山鳥坂ダムは1982年に旧建設省が予備調査に着手。「コンクリートから人へ」を掲げた2009年からの旧民主党政権下で3年余り建設が凍結されたが、13年1月に事業再開が決定した。

国土交通省は、堤高約103mの重力式コンクリートダムの26年度完成を予定する。

本体工事の着工時期は未定だが、水没地域住民の用地補償や付け替え県道の整備などが進む。

全国のダム建設を巡っては、今年7月の豪雨災害を機に熊本県を流れる球磨川支流・川辺川でのダム建設計画が再始動するなど、ダムによる治水が復権しつつある。

愛媛県は政府予算への要望・提案でダム建設を含む肱川の治水対策を「再度災害防止に向けた喫緊の課題」と位置付けており、

中村知事は今月24日の会見で改めて「ダムや堤防整備、河床掘削などさまざまな対策でコントロールする必要がある」と強調した。

だが、降雨を安全に流すための堤防整備や河床掘削による治水対策を優先するよう望む声は根強い。

市民団体「山鳥坂ダムはいらない市民の会」の矢野庄一さん(77)は「ダム建設にかかる予算を河床掘削に充ててほしい」と懇願する。

矢野さんは、河口の長浜地区にある長浜大橋付近で土砂が堆積し、小型船の航行にもが影響が出ていると指摘。「今回配分された約40

億円の予算があれば、掘削はかなり進められるはずなのに」と疑問を呈す。

下流部の同市多田地区に居住する矢野さんは、18年の西日本豪雨では自宅が約1.3㍍の浸水被害を受けた。

「河口の土砂を除去し流下能力を上げなければ、再び豪雨の時のような洪水が起こった場合に大きな浸水被害が発生する。

不安で仕方がない」と話した。

15年連続でダム建設反対を議決している肱川漁協の橋本福矩組合長は「鹿野川、野村両ダムの建設後、ハヤやウグイといった魚がいなくなるなどわれわれ漁業者は身をもって河川環境の悪化を感じてきた。

ダムがもう一つできればどうなるかは目に見えている」と述べ、肱川の生態系の変化や水の濁度の高まりを背景に反対の姿勢を示す。

下流の東大洲地区などが発展してきた経緯もあるとし「『流域全体の命と財産を守るため』と言われれば、そんな必要がないとは言えない」と複雑な心境も吐露しつつ、

水質改善の策などに「具体的な提案がないと(ダム建設に)賛同できない」。、対応策について書面での正式な回答を国側に求めたいとしている。

(薬師神亮太、西尾寛昭)

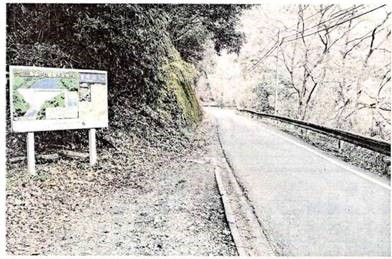

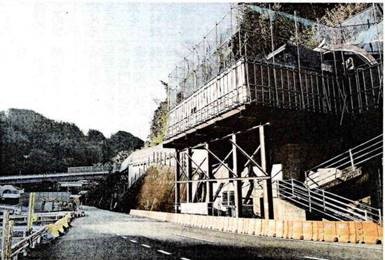

(写真)山鳥坂ダム建設に伴う県道小田河辺大洲線の付け替え工事の一環で進められている「見の越トンネル」坑口付近

(写真)山鳥坂ダム建設に伴う県道小田河辺大洲線の付け替え工事の一環で進められている「見の越トンネル」坑口付近

=いずれも26日午後、大洲市肱川町山鳥坂

治水の在り方 藤田恵元木頭村長に聞く 球磨川氾濫因果関係検証不十分 「脱ダム」撤回短絡的

国の細川内ダム(徳島県)を中止に導いた藤田恵・元木頭村長(水源開発問題全国連絡会・顧問)のインタビュー記事を掲載します。

川辺川ダムを巡る最近の状況について重要な指摘をされています。

治水の在り方 藤田恵元木頭村長に聞く

球磨川氾濫因果関係検証不十分 「脱ダム」撤回短絡的

(徳島新聞 2020年12月27日)

(写真)「ダムは自然のサイクルを断ち切る」と話す藤田さん=徳島市内

(写真)「ダムは自然のサイクルを断ち切る」と話す藤田さん=徳島市内

近年頻発している豪雨災害を受け、脱ダムからダム建設へとかじを切る自治体も出てきた。

旧本頭村(現那賀町)に計画されていた細川内ダムの反対運動をけん引した藤田恵・元村長(81)=神戸市在住=は今の状況をとう見ているのか。

改めて冶水や公共事業の在り方について聞いた。(聞き手=木下真寿美)

―熊本県では7月豪雨で球磨川が氾濫した。県内ては65人の死者が出て、蒲島郁夫知事は2008年に自身が計画を撤回した川辺川ダム建設を国に求めた。住民の命を守る村長だった立場から、この方針転換をどう見るか。

現地には10回ほど行った。地元の人たちは、川底を掘削して流量を増やす工事など、ダムてはない冶水対策を求めていた。

しかし、国や県が(協議を重ねるだけで)放置した結果、今回の被害が起きた。

ダムの有無と死者が出たこととの因果関係については検証が不十分。「犠牲者が出たからタム」という判断は短絡的だ。

―ダムによる治水をとう考えるか。

救える命もあるかもしれないが、全てではない。ダムは、山の腐葉土が川から海に流れる自然のサイクルを断ち切る。海岸は痩せ、魚も減る。問題がたくさんある。

球磨川の治水については大熊孝新潟大名誉教授が「河床掘削や水害防備林の整備、建物の耐水化などで被害を最少に抑える」という提案をしており、これにほほ同意する。

加えて大事なのが、1950年代の国の「拡大造林」で失われた、保水力のある豊かな広葉樹林の再生だ。

今の間伐されない人工林は中に日が差さず、腐葉土もない。森林の保水力は格段に落ちているはずだ。

―森林の保水力については、川辺川ダム建設の反対派と推進派による共同検証で人工林や自然林、幼齢林で保水力に大きな差はなく、森林の整備により保水力の増大は期待できない」という結果が出ている。

短期での検証は不可能で、結果は疑わしい。森林回復が大雨時の河川流出量を3,4割程度減らすという東京大の蔵治光一郎教授らによる研究かある。

昔の広葉樹林は厚いスポンジ状の腐葉土が広がり、歩くと足首まで埋まっていた。

森林再生による洪水低減効果は極めて大きいと考える。

―扇千景建設相(当時)が「細川内ダムは中止」と宣言したのは2000年11月28日。「止まらない」と言われていた大型公共事業が止まった。

当時は、市町村長が国の公共事業に反対することはなかった。官僚もメンツを重んじ、先輩の路線を踏襲する。しかし、必要と判断して計画した公共事業でも状況は変わる。時代の変化とともに、公共事業を見直すルールをつくるべきだ。

細川内ダム中止20年 半生振り返る著書

旧木頭村に計画されていた細川内ダムが中止になって20年目となる今年、藤田恵・元村長が自身の半生を振り返った著書「木頭村 その山河が問いかけるもの」(東京シューレ出版、B6判、191㌻ 写真)を出した。

旧木頭村に計画されていた細川内ダムが中止になって20年目となる今年、藤田恵・元村長が自身の半生を振り返った著書「木頭村 その山河が問いかけるもの」(東京シューレ出版、B6判、191㌻ 写真)を出した。

電電公社(現NTT)での労働組合活動を経て、53歳でダム問題に揺れる木頭村の村長に就いてから中止に至るまでの経緯を記している。

1950年代に建築資材の不足を受けて国か進めた拡大造林政策が山の荒廃を招いたと指摘する。

11人きょうだいの10番目に生まれ、5人の兄を戦場に送り出したことや、3歳で養子に入った叔父の家で仕込まれた農業や林業の仕事についても述懐。豊かな山と川に囲まれて働き、遊んだ体験がその後のダム反対運動に結び付き、大型公共事業の中止につながっていったこと分かる個人史になっている。

税別1600円。

(木下真寿美)