各地ダムの情報

相模川に本州南限のサクラマス自然遡上を復活させることができるか

神奈川県の相模川で本州南限のサクラマスの自然遡上を復活させる取り組みを取り上げた記事を掲載します。

相模川は河口から5kmのところに寒川取水堰、12kmのところに相模大堰、さらにその上に磯部頭首工があります。いずれも魚道が付いていますが、サクラマスの遡上に有効かどうかはわかりません。

また、本川の更なる上流には城山ダム、相模ダム、支川の中津川には宮ケ瀬ダムがそびえています。

サクラマスの自然遡上を復活させる運動によって、川の堰やダムの問題が浮き彫りになっていくと予想されるので、重要な取り組みであると思います。

相模川に本州南限のサクラマス自然遡上を復活させることができるか

(ルアマガ 2019/3/4(月) 17:00配信) https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190304-00010000-tsuriplus-life&p=1

(写真)サクラマスが自然遡上できる環境を整えるには、多くの課題がある

サクラマスの太平洋側南限と言われる神奈川県・相模川。かつてこの川には、数多くのサクラマス(ヤマメの降海型)が遡上する姿が見られたというが、降海型の魚が生存するのに適さない河川環境であることなど様々な要因が重なり、今は見る影もない。

そんな相模川に、サクラマスを復活させようというプロジェクトが動き出している。相模川・中津川・小鮎川の三川合流地点にて行われたイベントの模様を、トラウトアングラーの木下進二朗さんにレポートしてもらった。

(写真)木下進二朗さん

■トラウトアングラー

木下進二朗(きのした・しんじろう)

静岡県中部や伊豆地方の川をホームとするトラウトアングラー。

ジャクソンのフィールドテスターを務める。

(写真)サクラマス。最大で70cmほどにも成長する。冷水域を好み、川で孵化して海で育ち、再び産まれた川に戻ってくる降海型の魚。ヤマメは河川に残留するサクラマスの陸封型

(写真)サクラマス。最大で70cmほどにも成長する。冷水域を好み、川で孵化して海で育ち、再び産まれた川に戻ってくる降海型の魚。ヤマメは河川に残留するサクラマスの陸封型

かつて多くサクラマスが遡上していた相模川

ここ数年「catch&clean」というフィールド清掃活動に参加させていただいているのだが、昨年神奈川県・中津川で行われたこの活動の中で耳寄りな情報をキャッチした。同県相模川水系に“サクラマスを復活させよう”というプロジェクトが進行中とのことである。ここで気になるのは“復活”という言葉だ。

聞くところによると、かつて相模川には多くのサクラマスが遡上していたそうだ。遡上河川としては本州の南限と言われており、相模川に遡るマスはそういった意味でも非常に貴重な存在であることがすぐに理解できた。

今ではダムや取水堰堤が数多く建設され、その数は激減。釣りの対象にするのは難しくなってしまったそうだ。彼らのように、川と海を行き来する魚類の存在は河川環境を映し出すと云われるため、日常的に水道水や電気を使う僕達にとっては耳の痛いところでもある。

(写真)プロジェクトの発起人となったザンマイオリジナルハンドメイドルアーズの小平豊さん。「catch&clean」の活動に深く携わる人物

ゆかりある地で育ったヤマメを放流したい

さて、件のプロジェクトの発起人となったのは「ZANMAI ORIGINAL HAND MAID LURES」の小平豊さん。イベント開催までの道のりは険しかったと語ってくれた。

まず、皆さんご存知かもしれないが個人が勝手に川に魚を放流する事は、ゲリラ放流になってしまう。そのため、水系を管理している“漁協の承認”が必要になってくる。

さらに、放流をするからにはそのための魚。つまりサクラマスになるヤマメを調達しなければならない。それに伴い資金も必要なのは言うまでもない。

小平さん曰く、漁協へは何度も足を運び、理解を求めるために説明と協議を繰り返したそうだ。そして資金調達については、このプロジェクトに共感した「catch&clean」参加者や、地元ロコアングラーである木岡氏を始めとした有志が「丹沢の釣り人大反省会」と称したチャリティイベントを開催。

神奈川県大和市にお店を構える「くらげ亭」さんに協力してもらい、イベント当日の飲食代を寄付していただくという、この上ないご厚意を承ったのだそうだ。

残念ながら僕は参加することが出来なかったのだが、SNSには未来の相模川を映すかのような明るく楽しそうな写真が数多く掲げられていた。

(写真)放流したのは相模川水系のヤマメ

(写真)放流したのは相模川水系のヤマメ

できるだけ、元の環境に近いものを

放流会を開催するに際し、放流する魚にもこだわった。山梨県水産試験場より発眼卵を購入し、同県忍野村の宮下養魚場に飼育を依頼。

忍野は相模川水源のひとつでもあり、少しでもゆかりのある地で育ったヤマメであることが重要だった。卵から孵ったヤマメは降海型となるように育てられたそうだ。

ご存知のようにサクラマスになる個体は、自然界で発育が遅れ一度ライバル争いに敗れたものが海へと下る。あえて飼育中のエサの量を抑え発育を遅らせることで、本能的に海に下ろうとするのだそうだ。その目安は8月の時点で、10cm未満の個体だという。

他にも大小様々な課題があったようなのだが、裏側のお話はこのぐらいにしておこう。

(写真)この取り組みに関心のある84名もの人が集まった

釣り人が成果を公表し本州南限のブランドリバーへ

去る2018年11月25日(日)。84名もの参加者たちが、相模川・中津川・小鮎川の3つの川が合流する前の広場に集結した。

この場所が選ばれたのには理由があり、釣り人だけでなく多くの人が利用する広場であれば、カワウが近づき難いという狙いもあるそうだ。それに、河口から15~16km地点にあるこの場所は野生を取り戻した個体が半日程で汽水域にたどり着けるため、ヤマメたちにとっても好都合のようだ。

(写真)放流されたヤマメは次々と泳ぎだしていった

放流ヤマメを区別する

開始してから間もなく、バケツに移されたサクラマス候補生が参加者に配られた。用意されたのはおよそ3500尾のヤマメ。その内の100尾から油鰭をカットし、区別化を図った。さらにカットした鰭もDNA解析用サンプルとして保管。

昔から「可愛い子には旅をさせよ」というけれど、たった今バケツに受けたヤマメでさえも愛おしく思える。

近くで小平さんの声がしたので、この活動の発起人でもある氏に、唐突に今の心境を聞いてみた。

小平「あとは皆さんが成果(釣果)を見せてください。最終的に目指すのは“放流に頼らない自然回帰のサイクルを取り戻すこと”。それにはまだまだ課題は山積みで、釣り人・漁協・行政が連携することが必要なんです」

課題はあるかもしれないが、これだけたくさんの参加者が集まっているのだから、皆で真剣に取り組むことで、大きな一歩に繋がるはずだ。

(写真)神奈川県水産試験場専門研究員の勝呂尚之さん。当日は“ 野外講座 ”と題し「 丹沢のこと・相模川のこと 」について、講習会を開いていただいた

いま必要なのは、サクラマスの活動に関するデータを集めること

その後行われた、神奈川県水産試験場の勝呂尚之さんのお話しの中でも具体的に挙げられたのは、サクラマスが戻って来た際の産卵場所の調査と整備は大きな課題とあった。

対策のひとつとして、大規模堰堤やダムのように魚道を設けることが困難な場合において、迂回するための水路の設置がビジョンにあるようだ。

そのためには、小平さんの言う通り僕たち釣り人がまずは成果を公表し、サクラマスの希少性と注目度の高さ、それにおける経済効果をアピールしたいところである。

(写真)イベント終了後には豚汁が振る舞われた。できるだけゴミを出さないよう、参加者たちは自前の箸と器を持参。「catc&clean」らしい試みである

いつか本州南限の天然サクラマスが遡上する日が来ることも夢ではない

最後に、相模川のサクラマスを釣り上げることが出来た際は次のことを思い出して欲しい。放流当時は体長15cm(40g)程度だったこと。過去の調査から、東は房総半島沖・三浦半島沖。西は紀伊半島沖までを旅して来た可能性があること。

釣り人はついついサイズに目がいってしまいがちだけど、彼等が乗り越えた苦難を想像しリスペクトしてあげて欲しい。

そして、釣果があれば、関係機関(相模川漁連・catch&clean公式ブログ・ザンマイHP)に連絡をいただけると研究材料になるそうなので、ぜひともご協力願いたい。

ルアマガ+編集部

地滑り対策地半減 八ツ場ダムに警鐘 盛り土強度にも疑問 群馬 地質研究者ら会見

八ッ場ダムの本体工事が残念ながら、急ピッチで進んでいます。来年3月には完成する予定で、本体工事が終わったら、試験湛水が始まることになっています。

八ッ場ダム事業にはまだまだ多くの問題がありますが、その一つとして試験湛水やその後の本格運用で地すべりが引き起こされる危険性の問題があります。

八ッ場ダム貯水池周辺は地質が脆弱なところが多く、また、周辺に造成された移転代替地は民間の宅地造成では例がない超高盛土の造成が行われたため、試験湛水や本格運用による貯水位の変動で地すべりが起きる危険性があります。

その危険性が強く指摘されてきたので、2011年に行われた八ッ場ダム事業の検証で、国土交通省はようやく、地すべり対策を10カ所(対策済みの1カ所を除く)、代替地安全対策を5カ所で実施する方針を示しました。

ところが、最近になって国土交通省は費用節減のため、地すべり対策を5カ所に、代替地安全対策を3カ所に減らし、対策を実施するところも安上がりの工法に変えてしまいました。

地元の安全性が蔑ろにされているのです。そこで、八ッ場あしたの会は情報公開請求で国土交通省の地質報告書と対策検討報告書を入手し、対策箇所削減と対策工法変更の問題点について専門家グループに検討を依頼しました。

2月26日に専門家グループが群馬県庁記者クラブでその検討結果について記者会見を行いました。その記事を掲載します。

記者会見の様子は八ッ場あしたの会のHP https://yamba-net.org/46148/ 、

会見の配布資料は八ッ場あしたの会のHP https://yamba-net.org/46170/ をご覧ください。

地滑り対策地半減 八ツ場ダムに警鐘

盛り土強度にも疑問

群馬 地質研究者ら会見

(しんぶん赤旗 2019年2月27日)https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2019-02-27/2019022701_04_1.html

(写真)会見する伊藤さん(左から2人目)ら研究者と八ツ場あしたの会のメンバーら=26日、群馬県庁内

(写真)会見する伊藤さん(左から2人目)ら研究者と八ツ場あしたの会のメンバーら=26日、群馬県庁内

「いま、最低限の対策をとらないと重大な事態を引き起こしかねない」―。不要不急の大型公共事業と指摘されながら国土交通省が工事を推し進めてきた八ツ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)。今年中にダムに貯水して機能を確かめる「試験湛(たん)水」を行う予定です。それを前に地質の研究者らが26日、群馬県内で会見を開き、同ダムの不十分な地すべり対策に警鐘を鳴らしました。

会見をしたのは、伊藤谷生・千葉大学名誉教授ら地質などの専門家です。伊藤さんらは、同ダム建設の中止と建設予定地の地域再生を求めて活動する「八ツ場あしたの会」が情報公開で入手した国交省の資料を調査しました。

その結果、2011年の計画では、10カ所にするはずの地すべり対策が17年には5カ所に減らされていました。

また、同ダム水没予定地の住民は、ダム湖を見下ろす造成地に建設した代替地に移転しています。高い盛り土の上に造られたため、11年の時点では5カ所で鋼管杭(くい)やアンカーを打ち込んだ地すべり対策をする予定でした。

ところが、17年に2カ所ではなんら対策をしないことになりました。さらに残り3カ所も杭の打ち込みをやめ、「押さえ盛り土」などの安価な工法に変更されていました。

伊藤さんは「温泉地帯にダムを造るというのはあまりないのではないか。押さえ盛り土でセメントを使うが、酸性に弱い。水没することでセメントの劣化が懸念される」と指摘しました。

さらに、伊藤さんらは、盛り土の強度について国交省の報告書に「最初に結論ありきで、恣意(しい)的に数値が操作されている疑いがある」と指摘しました。

「あしたの会」は3月中に国交省関東地方整備局に公開質問状を提出する方針です。

八ツ場ダム工事事務所は「調査検討を行い、必要に応じて安全性を確保しています」と、本紙の取材に答えました。同ダムは、国と1都5県で5320億円の事業費となっています。

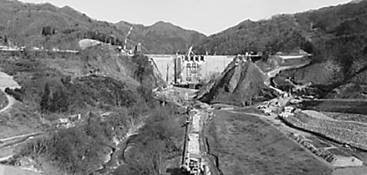

(写真)工事中の八ツ場ダム(国交省のHPから)

(写真)工事中の八ツ場ダム(国交省のHPから)

代替地や貯水池 「安全対策に問題」 八ッ場あしたの会

(上毛新聞2019年2月27日)

新年度完成予定の八ッ場ダム(長野原町)について、市民グループの八ッ場あしたの会は26日、県庁で記者会見し、

水没予定地の代替地や貯水池周辺で、地滑りなどが起きないようにする安全対策に問題があると指摘した。

ダムに水をためる前に対応を検討すべきだとしている。

国土交通省の地質調査や、対策工事に関する資料を情報公開請求で入手し、専門家の協力で検討した。

その結果、安全対策を決める際に用いるデータの評価などについて、不適切とみられる項目が見つかったという。

当初予定より安価な工法に変更されたとして「事業費を圧縮するためではないか」とみている。

国土交通省に近く公開質問書を送る。

国土交通省八ッ場ダム工事事務所は上毛新聞の取材に、同会の指摘内容を把握していないとしつつ「対策については適正に調査検討を行い、安全性を確保している」とした。

石木ダム事業の予算計上に反対地権者らが抗議

長崎県は来年度予算に石木ダムの本体工事の費用を盛り込みました。来年度の石木ダムの当初予算は19.18億円です。しかし、地権者が断固たるダム反対の意思を表明しているのですから、本体工事を推進できる見通しがあるわけではありません。反対地権者への脅しでしかありません。

これに対して、反対地権者が長崎県庁前で抗議行動を行いました。そのニュースと記事を掲載します。

石木ダム 地権者らが県に抗議

(NHK 2019年02月19日 12時36分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190219/5030003274.html

川棚町で建設が進められている石木ダムをめぐり、長崎県が新年度の当初予算案に初めて本体工事の費用を盛り込んだことを受け、建設に反対する地権者らが県庁前で抗議活動を行いました。

抗議活動を行ったのは石木ダムの地権者や地元・川棚町の住民、それに長崎市に住む支援者などおよそ20人です。

石木ダムは、長崎県と佐世保市が水道水の確保や洪水対策を目的に285億円をかけて川棚町に建設を進めているもので長崎県は2022年度の完成を目指し、新年度の当初予算案に今年度のおよそ2倍にあたる19億1800万円の事業費を計上し、初めて本体工事にかかる費用を盛り込みました。

19日の活動に参加した人たちはこれに抗議しようと、県庁前で「建設絶対反対」と書かれた横断幕を掲げ、予算案に建設費用を計上するよりもダムを使わずに水道水の確保や洪水対策を考えることが知事の責務だと訴えるビラを配っていました。

抗議活動に参加した地権者の炭谷猛さんは「水不足はここ20年、起きていない上に人口減少が続いているなかでダムが必要かどうか、知事は考えればわかるはずだ」と話していました。

石木ダム事業の予算計上に反対地権者らが抗議

(テレビ長崎2019年2月19日 19:03) http://www.ktn.co.jp/news/20190219235413/

県が東彼・川棚町に計画している石木ダム建設の本体工事費を新年度予算案に計上したことを受け、19日県庁前で地権者らが抗議の声を上げました。

県庁前では職員の通勤時間に合わせ、石木ダム建設に反対する地権者や支援者たちがビラを配り、改めて「石木ダムは必要ない」と訴えました。東彼・川棚町の石木ダムをめぐっては、ダム湖に沈む県道の付け替え工事が進んでいます。また県は、新年度の当初予算案に初めてダム本体の工事費用を盛り込み、関連事業費として19億1800万円を計上しました。

地権者 炭谷猛さん「人口は2万人も減っていくわけだからその先それだけの水が必要かどうか、とういうのは県民がおかしいんじゃないか(と思う)状況に来ているし」「総合的に知事に判断してもらいたい」

中村知事は2020年度のダム完成を目指し「地権者の協力が得られれば本体工事に着手したい」としていますが、地権者側が求めている「直接対話」はいまだ実現していません。

反対地権者ら県庁前で抗議 石木ダム事業費増額で

(長崎新聞2019/2/20 16:00) https://this.kiji.is/470768950957474913?c=174761113988793844

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、県が事業費を増額しダム本体の工事費を予算案に初めて盛り込んだことを受けて、反対地権者や、事業に反対する市民ら約10人は19日、県庁前でダム建設中止を訴えた。

県は新年度当初予算案に、付け替え県道やダム本体の一部についての測量設計費や工事費などとして19億1800万円を計上。本年度当初予算と比べて10億円余り増額した。

反対地権者の一人、炭谷猛さん(68)らは県庁前で横断幕を掲げ、登庁する県職員らに反対を訴えるチラシを配布。

ダム建設の必要性が薄らいでいることや、県民や市民の中に反対が根強いことなどを訴えた。

炭谷さんは報道陣に「県の人口が減っている中で、なぜ必要なのか。行政代執行をしてまでつくる必要はない。中村知事は事業中止を決断してほしい」と語った。

(写真)県庁職員らにダム事業中止を訴える炭谷さん(左)ら=県庁前

石木ダム工事差止訴訟第9回口頭弁論 報告

カテゴリー:

まだ具体化しない証人尋問

2019年1月15日、長崎地方裁判所佐世保支部で工事差止訴訟第9回口頭弁論が開かれました。

私たち控訴人側は、利水目的の証人として現佐世保市水道局長である谷本薫治氏、治水目的の証人としてその費用対効果について嶋津暉之氏(水源連共同代表)を申請しています。

被告側は渋り続けています。

裁判所は「証人尋問は、裁判所の都合で7,8月を除いた前後の月で市議会が開かれていない5月はいかがか」と提案しました。

結局この日は具体化することなく終了し、次回は3月12日16時(のちになって、16時30分)からとなりました。

前日の3月11日は14じから福岡高裁での事業認定取消訴訟第2回口頭弁論です。二日連続の裁判期日となりました。

この日の様子は事後に開かれた報告集会とともに、「石木川まもり隊」のホームページに臨場感にあふれる記事が掲載されています。下記URLをご覧ください。

http://ishikigawa.jp/blog/cat01/4779/

裁判所に提出された主な書類

原告側

J 5手続論

J12(控訴審J1援用書面であるが援用部分省略)

J13(費用便益費)

被告側

石木ダム工事差止訴訟 第8回口頭弁論 報告

カテゴリー:

30分遅れで開廷 何が・・・・・?

2018年11月6日、口頭弁論開始予定時刻の13:30になっても一向に始まらず、30分遅れの14:30になってようやく開かれました。開廷前の裁判所・原告・被告による進行協議が予定の30分では終わらずに1時間かかったのが原因とのことでした。

しかしながら、開廷しても被告側は「証人尋問必要なし」を譲らず、決定は次回持ち越しとなりました。

私たちは、利水では佐世保市水道事業の責任者である佐世保市水道局長である谷本薫治氏から①2012年度の水需要予測の問題、②慣行水利権をゼロ評価する問題、③人口減少がますます進行することから今後の水道事業の見通しの問題 を質すべく、治水では水源連共同代表でありダム問題のエキスパートである嶋津暉之氏から石木ダムの費用対効果の実態について明らかにするべく、証人申請しています。

被告側は、「事業認定取消訴訟で石木ダムの必要性について論争されてきたので証人尋問必要なし」と譲りません。被告側の言い分が裁判所に提出されています。

原告側、被告側双方から、証人採用についての主張書面が裁判所に提出されています。

下にそれら文書へのリンク先を記しますので、ご一読願います。

この日の様子は、「石木川まもり隊」のホームページ、下記URLに掲載されています。被告側が「証人尋問必要なし」を譲らない理由、裁判所が被告側の主張に反論しない理由、原告弁護団側の主張、が書かれています。是非ともご一読を!

http://ishikigawa.jp/blog/cat01/4433/

裁判所に提出された主な書類

原告側

被告側