水源連の最新ニュース

西日本豪雨 肱川が氾濫 改善策「住民を無視」 ダム問題説明会で批判が相次ぐ 西予で国交省 /愛媛

西日本豪雨において野村ダムの放流により、大規模な氾濫があった愛媛県西予市野村地域で、国交省、愛媛県、西予市による住民説明会が1月22日の夜、ありました。この説明会について記事とニュースを掲載します。

この記事を読むと、住民から非常に厳しい意見が出されています。「ダムを造ったこと自体に問題があるのではないか」と疑問を呈し、ダム操作ではなく「ダム全体のあり方」について検証の場を求める意見も出たとのことです。

その通りだと思います。ダム操作の問題よりも、ダム建設ばかりに力を入れ、無堤防地区がかなり多い状況を長年放置し、河道整備を疎かにしてきたダム偏重の誤った河川行政が糾弾されるべきです。

西日本豪雨

肱川が氾濫 改善策「住民を無視」 ダム問題説明会で批判が相次ぐ 西予で国交省 /愛媛

(毎日新聞愛媛版2019年1月24日)https://mainichi.jp/articles/20190124/ddl/k38/040/444000c

(写真)住民らの質問に答える川西浩二・野村ダム管理所長=愛媛県西予市野村町の野村小で、木島諒子撮影

昨年7月の西日本豪雨で野村ダムの緊急放流後に肱川が氾濫し、5人が死亡した西予市野村町地区で22日夜、国土交通省四国地方整備局がダムの操作に関する検証会議でまとめた改善策などについて住民説明会を開いた。

住民からは改善策について「全く役に立たない」「下流住民を無視したものだ」と批判が相次いだ。豪雨から半年が過ぎても住民の安心は得られておらず、被害の深刻さが改めて浮き彫りになった。【木島諒子】

国、県、西予市のそれぞれ担当者が出席し、住民ら約160人が集まった。気象予測を活用して早期に放流する柔軟なダム操作の採用を見送ったことなどについて

住民らは「気象庁もあてにならないのか」「ダムを造ったこと自体に問題があるのではないか」と疑問を呈し、ダム操作ではなく「ダム全体のあり方」について検証の場を求める意見も出た。

当時のダム操作の是非やその周知についても「(情報の)受け取り手の意識が足りないとし、無知な住民が悪いといったとりまとめは許せない」などと批判や質問が次々と上がり、説明会は2時間の予定が3時間半に及んだ。

ダム側はこれまで「規則通り」との説明を繰り返すばかりだったが、この日は同整備局野村ダム管理所の川西浩二所長が「ダムはみなさまを守るのが使命。守れなかったことは申し訳ない」と一部謝罪する場面もあった。

川西所長は説明会後、報道陣の取材に「住民の声は身にしみた。限られた時間で精いっぱい説明した」と話し、「難しい話もあり、十分に伝えるためには今後も説明の場を設けていかないと、と考えている」と話した。

国交省が西予で説明会「ダムの使命果たせず」愛媛豪雨災害

(愛媛新聞2019/1/22(火) 23:43配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190122-23001901-ehime-l38

(写真)野村、鹿野川両ダムの操作の検証結果を国土交通省などが報告した住民説明会=22日午後8時ごろ、西予市野村町野村

西日本豪雨による愛媛県西予市野村地域の大規模氾濫を受け、上流の野村ダム操作や避難情報提供などの検証結果について住民説明会が22日、同市野村町野村の野村小学校であった。住民からのダム操作批判に対し、国土交通省野村ダム管理所の川西浩二所長は「皆さまを守ることがダムの使命であり、お守りできなかったことは大変申し訳ない」と住民の期待に応えられなかったと認め、ダム流入量に応じた放流を早期に行い、流下能力(ダム放流量約千トン)に近い水準まで増やすなどの操作改定を進めるとした。

川西所長は「ダムでは、野村から(肱川河口の)大洲市長浜まで守らなければならないものがたくさんある」と理解を求めた。操作見直しについて、3月末に肱川下流の鹿野川ダム(大洲市)が改造により治水容量が740万トン増えるとし「野村ダム治水容量(350万トン)の2個分に当たり、肱川流域の安全に活用する」と説明した。

現行操作では、野村ダムは流入量が毎秒300トンを超えると放流量を300トンに維持し、貯留を開始。豪雨では放流量が急激に増える異常洪水時防災操作直前まで川の水位が上がらず、住民の避難が遅れたとの指摘がある。川西所長は「なるべく流入量に合わせた放流量にしていく」と考えを示し、放流量が増加して川の流下能力に近づけば定量放流に移行し、洪水を防ぐよう努めるとした。

市は、避難指示発令基準見直しや今後の情報周知を説明。県は、野村ダムから下流の県管理区間の河床掘削などを進めるとした。

昨年7月の豪雨後、ダムの操作や情報伝達などについて国は県や市、学識者による検証の場を設置。同年12月、情報提供見直しや、大規模洪水でも被害が軽減できるよう操作規則を改定するなどの取りまとめを公表した。会合には住民ら約160人が出席した。

質疑応答で出席者からは「取りまとめでは住民が避難情報を生かせなかった、住民が悪いと言わんばかりで許せない」と指摘があり、川西所長は「情報周知で至らなかった部分を改善するため、検証の場で取りまとめた」と釈明。会場からは「ダム自体の在り方を検討するべきだ」との意見や、5年後をめどとしている河川整備の前倒し、利水容量見直しの要望もあった。

ダム緊急放流問題 野村ダム所長が謝罪

(日テレNEWS24 2019.01.23 15:14)http://www.news24.jp/nnn/news16401633.html

去年7月の西日本豪雨でダムの放流後、肱川が氾濫し5人が死亡した西予市で22日夜、住民説明会が開かれ、野村ダムの所長は「住民を守るダムの使命が果たせなかった」と謝罪した。

野村ダムと西予市、それに愛媛県が開いた説明会で住民からは治水対策が不十分なままダムが運用されてきたとして河川改修を早急に求める意見などが出た。

また、甚大な被害が出たことに対し謝罪を求める声も上がった.これに対し野村ダム管理所の川西浩二所長は「野村ダムは皆さまを守るのが職務、使命でありその点については大変申し訳

なく思っている」などと謝罪した。

そして、川西所長は今後、治水対策を進めてダムヘの流人量に応じて早い段階から放流量を増やすなどダムの操作規則を変更していく方針を示した。

また、愛媛県は5月をめどに洪水浸水想定区域図を作成することなどを説明していた。

北小岩一丁目スーパー堤防差止訴訟の第5回控訴審での証言要旨とスライド(2019年1月18日)

カテゴリー:

東京都江戸川区の北小岩一丁目スーパー堤防の差し止めを求める訴訟の第5回控訴審が1月18日(金)の午後、東京高等裁判所101号法廷で開かれ、証人尋問が行われました。証人は次の3人でした。

嶋津暉之(元・東京都環境科学研究所研究員)、青野正志(国交省関東地方整備局河川部河川調査官)、金澤裕勝(元・国交省江戸川河川事務所所長)

次回の第6回控訴審は3月15日(金)午後2時からで、結審となります。

ここでは、私(嶋津)の証言の要旨を紹介し、証言に使用したスライドを掲載します。

証言のスライドは甲112 証言のスライド(嶋津)をご覧ください。

証言の要旨

1 本件スーパー堤防対象地区は治水の安全度が非常に高く、スーパー堤防を整備する必要性が皆無である。

① 本件地区は流下能力が高く、利根川河川整備計画により、今後30年間(2013年以降)の河川整備で達成する治水安全度1/70~1/80(河道目標流量5,000㎥/秒)を超える十分な流下能力がすでに確保されている。

② 江戸川の左岸、右岸では河道目標流量を下回っている区間が大半を占めており、大幅に不足しているところも少なくない。今後の河川整備はそのような流下能力不足区間の改善に力を注がなければならないにもかかわらず、その改善を放置しておいて、十分な流下能力がある本件地区で高額の河川予算を使ってスーパー堤防工事を行うのは、公平性を著しく欠いた、誤った河川行政である。

③ 国交省の報告書では本件地区は、上流で溢れないという前提でも、利根川河川整備基本方針の治水安全度の長期目標1/200の洪水が来ても、越水しない計算結果が示されている。実際には流下能力が低い上流部で溢れるから、もっと大きな洪水でも本件地区で越水がないことは確実であり、本件地区は安全度が非常に高い。

④ 本件地区は東京低地の中では地盤高が相対的に高く、A.P.で3mを超えており、ゼロメートル地帯(東京湾満潮面A.P.2m以下)ではないから、水害が襲う危険性がほとんどない。

2 スーパー堤防の整備は遅々として進んでおらず、計画対象区間の整備を完了するのに約700年の年数が必要であり、スーパー堤防は治水対策としての意味を失っている。

① 江戸川下流部のスーパー堤防の計画区間22kmにおいて整備が終わった7地区でスーパー堤防の1:30の基本断面が確保された距離数は延べ630mに過ぎず、整備率は2.9%にとどまる。

② この整備率から計算すると、計画区間22㎞を整備するためには約690年の年数が必要である。スーパー堤防の全対象河川(江戸川、荒川、多摩川、淀川、大和川の下流部)の整備状況も同様で、整備の終了に約690年の年数が必要である。

③ 国交省にスーパー堤防整備の今後の実施計画を問うても、土地区画整理等のスケジュールに合わせる必要があるので、今後のスケジュールを示すことは困難だと答えるのみである。そもそもの誤りは、人々が住んでいる場所にスーパー堤防をつくるという手法そのものにあり、大勢の住民を、何年か土地区画整理等で立ち退かせて整備するというスーパー堤防整備の仕組みそのものが間違っている。

④ 本件地区のスーパー堤防120mの整備費用は江戸川区の土地区画整理事業と国交省の事業を合わせて約64億円であり、1mあたり約5300万円かかっている。この整備単価を使うと、江戸川下流部の整備に約1兆円の公費が必要となる。江戸川下流部だけでこのような超巨額の公費を注ぎ込むことができるはずがなく、スーパー堤防の整備は費用の面でも現実性を失っている。

3 国交省はすでに技術的に確立している安価な耐越水堤防工法の存在を認めず、全国河川の氾濫防止対策の推進にブレーキをかけている。スーパー堤防事業が現在の治水行政を大きく歪める元凶になっている。

① 洪水の越水があっても簡単には決壊しない耐越水堤防工法の調査研究が建設省土木研究所で1975年から1984年にかけて進められた。その研究成果を踏まえて、建設省が一級水系の9河川で、耐越水堤防工法を実施した。

② 建設省はその実施例を踏まえて、耐越水堤防工法の普及を図るため、2000年3月に「河川堤防設計指針(第3稿)」を発行し、同年6月に全国の関係機関に通知した。

③ しかし、2002年7月、国交省はこの「河川堤防設計指針(第3稿)」を廃止する旨を通知した。

④ 国交省の姿勢が180度変わった理由は、2001年12月に熊本で開かれた川辺川ダム住民討論集会にあると考えられる。この集会では球磨川の萩原で耐越水堤防を導入すれば、川辺川ダムは不要ではないかということが議論になった。この議論により、国交省は耐越水堤防の存在がダム事業推進の妨げになると考えたと推測される。

⑤ その後、国交省は耐越水堤防工法の技術を認めず、その導入にストップをかけており、現在の技術レベルではスーパー堤防以外に越水に耐えられる堤防の構造は確立されていないと答えるのみである。

⑥ 国交省の本音はダム建設とスーパー堤防の推進の妨げになる耐越水堤防工法を認められないというところにあり、そのことが、日本の河川はどこも越水に耐えられる堤防に強化する見通しが何もないという異常な状況をもたらしている。

⑦ スーパー堤防事業は遅々として進まず、治水対策になっておらず、さらにスーパー堤防という事業があるがために、国交省は、すでに技術的に確立している耐越水堤防工法の存在を否定している。そのようにスーパー堤防事業は現在の治水行政を大きく歪める元凶になっているので、すみやかに廃止されなければならない。

群馬県東部水道の広域化(統合)と一種の民営化

カテゴリー:

昨年12月は他のテーマも兼ねて水道の民営化・広域化についてお話しする機会が数回ありましたので、その一部を紹介します。(嶋津暉之)

群馬県東部ですでに実施されている水道の統合の話です。話に使ったスライドの一部を貼付します。

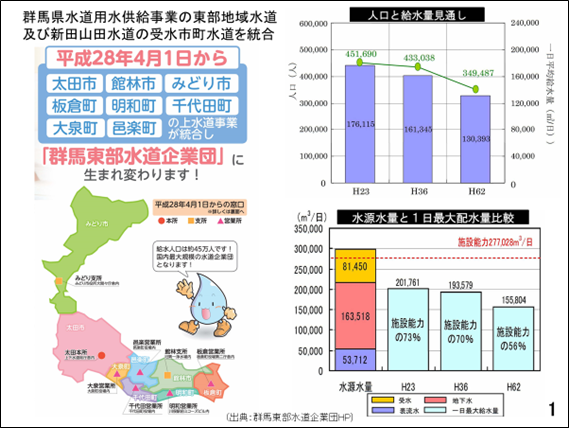

群馬県東部の太田市、館林市等の8市町の水道は統合され、2016年4月から群馬東部水道企業団になりました。

これは、スライド1の右側のグラフのとおり、今後、人口、給水量の減少が進んでいって、水道経営が非常に厳しくなると予想されることによるものです。

8市町は群馬県の水道用水供給事業の東部地域水道及び新田山田水道の受水市町です(スライド2を参照)。この統合で群馬県水道と企業団が1対1の関係になって経営を分ける意味がなくなってきたので、近いうちに、県の東部地域水道、新田山田水道も企業団と統合するという話です。

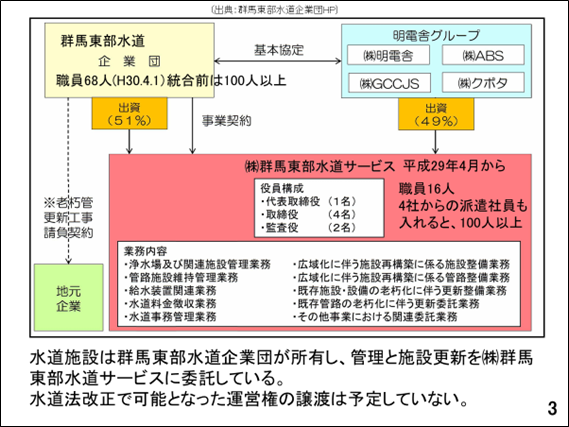

8市町の水道は群馬東部水道企業団に統合されましたが、スライド3のとおり、水道の管理と施設更新は㈱群馬東部水道サービスに委託しています。㈱群馬東部水道サービスは企業団が51%出資して設立された会社です。

今回の水道法改正で可能となった施設の運営権の譲渡ではなく、施設の運営権は企業団が保有したまま、管理と施設更新を委託する形態になっています。今後、運営権の譲渡は予定していないとのことです。

とはいえ、企業団の職員は発足時は各市町からの出向で100人以上いたそうですが、現在は68人に減ってきており、仕事が㈱群馬東部水道サービス(現在は100人以上)に移りつつあるように思います。

施設の運営権を譲渡する民営化ではありませんが、各地の水道事業においてこのような形態の一種の民営化が行われていくことも考えられます。

[愛媛豪雨災害]肱川整備計画見直しを 大洲講演会実行委が国に決議文提出

今夏の西日本豪雨において野村ダムと鹿野川ダムの放流で愛媛県・肱川が大きく氾濫したことの根本原因は、ダム事業を優先して河道整備を後回しにしたダム偏重の肱川水系河川整備計画そのものにあります。

12月20日、肱川水系河川整備計画を住民参加でゼロから見直すことなどを求める決議文が国と県に提出されました。

その記事を掲載します。

[愛媛豪雨災害]肱川整備計画見直しを 大洲講演会実行委が国に決議文提出

(愛媛新聞2018/12/21(金) 9:37配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181221-21005001-ehime-l38

(写真)肱川水系河川整備計画を住民参加でゼロから見直すことなどを求める実行委メンバーら=20日午後、大洲市中村

(写真)肱川水系河川整備計画を住民参加でゼロから見直すことなどを求める実行委メンバーら=20日午後、大洲市中村

1日に愛媛県大洲市であった西日本豪雨に伴う水害を検証する講演会を主催した実行委員会は20日、山鳥坂ダム建設を含む肱川水系河川整備計画を住民参加でゼロから見直し、新たな計画を構築することなどを国や県に求める決議文を国土交通省大洲河川国道事務所などに提出した。

決議文は、2004年策定の整備計画に携わった肱川流域委員会の委員公募が実施されなかった経緯に触れ「住民参加が否定された。その結果成立したのが、ダム優先の整備計画だ」と指摘。堤防には「計画期間(おおむね30年間)の約半分がたっても3分の1しか完成していない」と主張。当面の洪水対策を河床掘削と堤防建設に限ることなどを求めている。

決議文は国交省四国地方整備局長や大洲河川国道、山鳥坂ダム工事の両事務所長宛て。20日は、実行委の7人が両事務所を訪れ、手渡した。大洲市中村の大洲河川国道事務所では、市議会が18日に整備計画の「河道内掘削を行わず」の文言削除などを求める陳情を趣旨採択したことに言及し、山鳥坂ダムを建設せず、河床掘削や堤防完成を進めるよう訴えた。

整備局と県は整備計画の変更内容を検討中で、両事務所は「整備局に報告する」とした。

愛媛新聞社

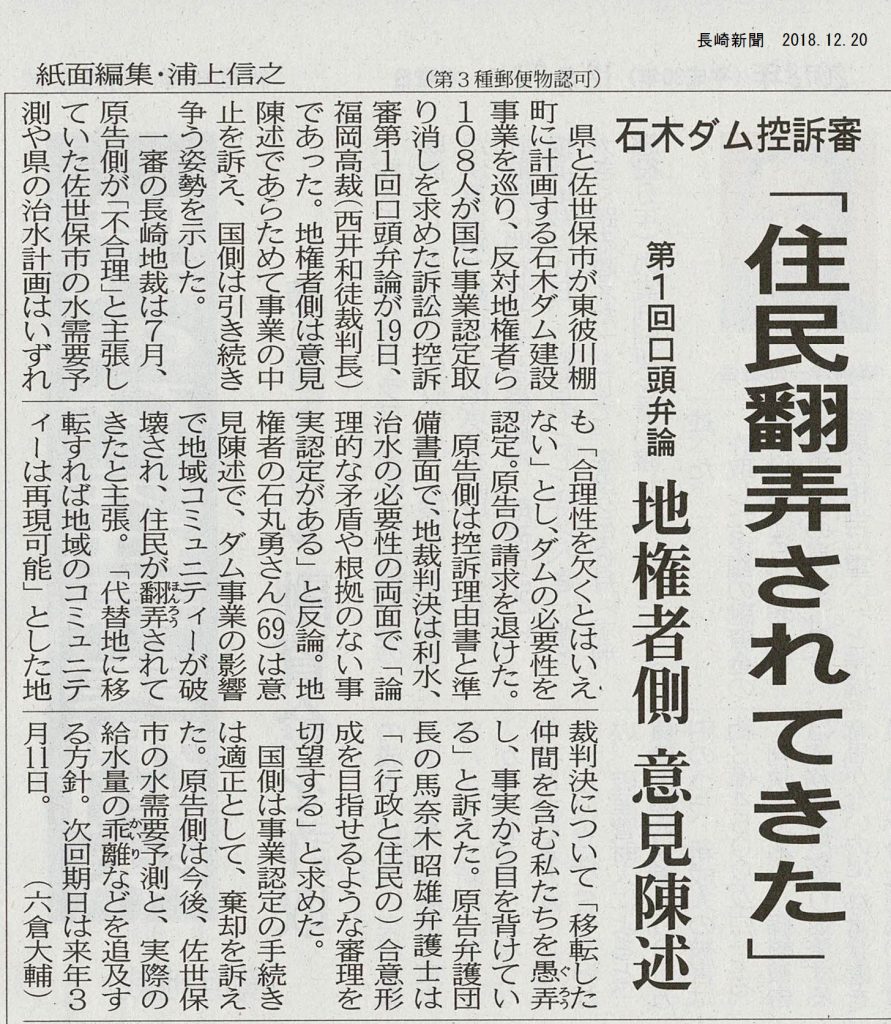

控訴審 第1回口頭弁論報告 石木ダム

控訴人側5人が意見陳述! 朝5時出で駆け付けた方が何人も・・・・!

12月19日10時から、福岡高等裁判所1002法廷で石木ダム事業認定取消控訴審第1回口頭弁論が開かれました。長崎県内の皆さんは50人乗りの大型バスで朝7時前に川棚町を出発しての到着、うちを出たのは5時だよ、という方が何人も! みなさん、気合が入っていました。

9時半には裁判所を正面に据えて、事前集会をもち、控訴審の意義を確認して士気を高めました。

第1回口頭陳述の運び

裁判官が入廷してから数分間はマスコミが写真撮り、皆さんから注目を受けている控訴審第1回期日であることが実感できます。

1回目の口頭弁論は、原告側5人(控訴人2名、代理人3名)の意見陳述です。

最初は控訴側・被告側が提出した書類の確認でした。

最初にこうばる在住の地権者、石丸勇控訴人です。

これまで55年間、石木ダム計画に翻弄され続けた人生を振り返る陳述です。①覚書が反故にされていること、②「話し合い促進のため」と称した事業認定申請の結果として農地が収用されていること、③移転した人たちのなかにも悔やんでいる人がおられること、④一審が「地域のコミュニティをある程度再現することは不可能ではない。失われる利益は大きくはない。」と断じたことは、移転した仲間を含む私たちを愚弄した、事実から目を背けた判決であること、⑤石木ダム計画への反対と付替え道路工事への抗議は私の定年後の人生そのものになっていること、⑥何度考えても、「石木ダム事業が法に則った適正なもの」とは信じられないこと、を訴えて、「裁判長、家族のためにも地域のためにも正しいことは正しいと言い続けますので、私たちに転機をください。」と結びました。

横浜市在住の共有地権者、遠藤保男控訴人が続きました。

これまで各地のダム中止運動の経験をもとに、石木ダム事業はとりわけ人格権侵害が酷い、と訴えました。①覚書が交わされているのだから、長崎県は事業認定申請を取り下げるべきこと、②長崎県と佐世保市、国は13世帯の皆さんを排除の対象としか見ていないこと、③石木ダムには治水・利水量眼的目的が破綻していること、④このまま強行すれば、財政破綻を招き、受益予定者に不幸しか与えないこと、⑤13世帯の皆さんが明渡に絶対応じないこと、⑥石木ダムを止めることこそが、みんなが幸せを手に取ることができること、を指摘し、「これまでの行政裁量の名の下,不必要なダムを造り続けてきたダム行政に一石を投じるべく,本当に,利水及び治水の両面において石木ダムが必要であるのか,という私たちの主張や証拠を正面から受け止めて,石木ダム事業認定の取り消しを命ずる判決を頂きたく切に願います。」とむすびました。

利水担当・高橋謙一弁護士の陳述です。

「平成24年度予測は、成立においても内容においてもでたらめであること、慣行水利権を全くのゼロ評価して除外することは明らかに不合理であることを1審では認めなかった。控訴審ではその精査を求めることになるが、その際に留意願いたいことを3つ述べる」とし、以下3点を説明しました。①平成24年度予測が明白に間違っていることは、現在明白であること、②平成24年度予測以前のいずれの予測も、全く同じように、予測が誤っていた、⓷日本全国の各予測も同じ傾向にあること。そして、「国民生活に不可欠だからダムを造るのではなくて、ダムを造りたいがために、国民生活に不可欠に見せかけている虚像作成を国が先頭に立って行っているのです。」と指摘し、虚像=空理空論を排した控訴審審理を求めました。

治水担当の田篭克博弁護士の陳述です。

「起業者の主張をみると本当に石木ダムが必要で石木ダムを推進しているのではなく、ダム建設ありきでダムの必要性を導き出すために数字合わせをしているようにしか見えません。行政の恣意的な数字操作により、地権者達の生活が理不尽に奪われることのないよう、現実を直視した判断をお願い致します。」としたうえで、①治水計画規模を1/100にした根拠、②基本高水流量を1,400m³/秒とした根拠、⓷石木ダム事業の利水関係以外の費用便益比を1.25としている根拠、これらすべてが「石木ダムありき」の数字合わせの実体であると指摘しました。そして、「数字の操作によって恣意的に必要性が作り出されているだけではないのか、控訴審において十分に審理して頂きたい」と結びました。

馬奈木弁護団長の陳述です。

石木ダム事業に関する全訴訟弁護を統括している視点から、「裁判所は事実をありのままに見て、合意の形成を目指してください」と裁判所に語り掛けました。①1審判決は、13世帯の皆さんには、「代替土地が用意されている」と答えました。私はこの判断に「冷たい空気」を感じます。②本件事業に反対する住民の訴えに正面から向き合い、本件事業を行うことの意義を説得力を持って語り、住民との合意を形成する努力をしようとは最初から考えてなどいないと思えてしまう。③法廷で適用される基本となる近代市民法の根本原則は、「主権者たる市民一人一人が何ものにも拘束されない自由な意思表を行い、その自由な意思が合致した合意を形成することによって物事を決定し、実行していくということ」です。と語り、「ぜひ御庁が事実をありのままに見ていただき、行政と控訴人らとの間で対話が行われ、合意形成を目指すことが可能となるように、審理を行っていただくことを切望します。と結びました。

意見陳述全内容と提出された書類など

マスコミ報道

長崎新聞 2018/12/20

次回は3月11日 14時 と決まりました。