水源連の最新ニュース

全国のダム堆砂状況(2016年度末)

カテゴリー:

国土交通省への情報公開請求により、平成28年度末(2016年度末)の全国のダム堆砂状況が開示されましたので、

下記に掲載します。

全国のダム堆砂状況(平成28年度末現在) (0.41MB)

韓国政府「大規模なダム建設、国は主導しない」

カテゴリー:

韓国政府が今後、国が主導する大規模なダム建設は中断し、その代わりに中・小規模ダムを、それも流域別に共感が形成される場合に限り建設を進める方針を示しました。

その記事を掲載します。

韓国政府「大規模なダム建設、国は主導しない」

(中央日報2018/9/19(水) 16:15配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180919-00000049-cnippou-kr

(写真)昨年8月25日、北漢江(プッカンガン)昭陽江(ソヤンガン)ダムが6年ぶりに水門を開いて放流した。昭陽江ダムは29億トンの水を貯蔵できる大規模なダム。(中央フォト)

「今後、国が主導する大規模なダム建設は中断する」と政府が宣言した。その代わりに中・小規模ダムを、それも流域別に共感が形成される場合に限り建設を進めるということだ。また、海水を飲み水にする海水淡水化も他の代替水資源の開発が難しい場合に限り開発を検討し、大規模な淡水化施設は公論化を経ることにした。

環境部は18日、水管理業務の一元化から100日を迎え、今後の水管理政策課題を盛り込んだ「持続可能な水管理に向けた第一歩」課題を発表した。水管理の一元化以降に改正したり、今後重点的に推進する水管理政策課題を選定したのだ。

環境部は▼水資源の浪費の除去▼飲み水に対する心配の解消▼水による被害の最小化▼未来世代への配慮--の4つを政策目標に設定し、これを達成するための4大推進戦略と14件の政策課題を準備した。

今回の課題は、環境部が昨年8月から運営してきた「統合水管理ビジョンフォーラム」と4大河川流域別討論会・懇談会、国会討論会などを通じて幅広い階層の意見をまとめた結果だ。今回の課題のうち目を引くのは、ダム政策の「認識体系(パラダイム)」を建設から管理に転換した点だ。水資源業務が国土交通部から環境部に移った後、水資源に関する政策方向も開発から保全に変わったのだ。

これを受け、国家主導の大規模ダムの建設は中断し、中・小規模ダムは流域「協治」(ガバナンス)を通じて合意と共感が形成された後に推進することになる。特に、現行の「ダム建設長期計画」を「ダム管理計画(仮称)」に改編し、ダムの効率的な維持管理と安定的な運営に重点を置くことにした。これに関し環境部の関係者は「従来のダム建設長期計画には14件のダムが反映されているが、このうち洪水被害予防を目的に地方自治体が施行中の小規模ダムは2件があり、国が現在推進している新規ダム建設計画はない」と説明した。

海水淡水化施設も他の代替水資源開発が難しい場合に限り開発を検討することにした。大規模な海水淡水化は公論化などを経て施行することになる。海の下に上水道管を設置する海底管路は来年、全国110島を対象に事業が推進され、全羅南道甫吉島(ボギルド)の甫吉島貯水池の下流には地下水ダム設置も推進している。

環境部は干ばつと洪水の予防にも積極的に対処することにした。まず、統合干ばつ情報センターを設置し、2021年までに全国干ばつ脆弱地図も作成することにした。干ばつ被害が多い忠清南道(チュンチョンナムド)に対し、地方自治体・関係部処(農食品部など)・専門家などとガバナンスを構成し、総合的な対策を準備することにした。

洪水被害防止のために洪水予報地点を現行の50カ所から2020年には64カ所に拡大し、降雨レーダー全国網も構築し、局地性豪雨と突発洪水への対応力を強化することにした。また、都心の水循環力量の強化に向けて地方自治体別・流域別水循環率、不透水面積率の目標設定など制度の改善も推進することにした。

水質分野では下水処理場放流数基準の強化、家畜糞尿の集中管理などが提示された。さらに主要浄水場と飲料水を対象に微細プラスチック検出原因を究明し、検出原因別の管理対策を今年末まで用意する予定だ。このほか、環境部は4大河川の堰開放・モニタリングを通じた科学的な調査・分析、国民的共感に基づく合理的処理案を用意することにした。

京仁(キョンイン)運河は公論化委員会の議論を通じて機能を再確立し、釜山エコデルタシティなど進行中の親水区域事業は環境の面で補完、発展させる計画だ。

キム・ヨンフン環境部水環境政策局長は「水管理一元化効果を国民が体感できるよう課題に取り組んでいきたい」とし「統合水管理ビジョンフォーラムを中心に今年末までに別の『統合水管理政策ロードマップ』を用意する予定」と説明した。

記者の目 西日本豪雨と国の破堤防止対策 「耐越水堤防」封じる茶番=福岡賢正(熊本支局)

カテゴリー:

治水の要である耐越水堤防の普及を国土交通省が頑なに拒み続けています。この問題を取り上げた記事を掲載します。

記者の目

西日本豪雨と国の破堤防止対策 「耐越水堤防」封じる茶番=福岡賢正(熊本支局)

(毎日新聞2018年9月4日 東京朝刊)https://mainichi.jp/articles/20180904/ddm/005/070/007000c

(写真)決壊した小田川の堤防。天端は舗装されていた=7月8日、本社ヘリから加古信志撮影

西日本豪雨でまた越水によって堤防が決壊(破堤)し、岡山県倉敷市真備町で多くの人命が失われた。国はかつて推進した越水に一定時間耐える堤防(耐越水堤防)の整備を封印したまま、いつまでまやかしの対策を続けるのか。

西日本豪雨でまた越水によって堤防が決壊(破堤)し、岡山県倉敷市真備町で多くの人命が失われた。国はかつて推進した越水に一定時間耐える堤防(耐越水堤防)の整備を封印したまま、いつまでまやかしの対策を続けるのか。

2015年9月に茨城県常総市で起きた鬼怒川の破堤災害を受け、私は同年10月8日の本欄で「国は越水に強い堤防の整備に取り組め」と訴えた。2カ月後、国の諮問を受けた社会資本整備審議会も「越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策」の推進を答申し、国は越水の恐れが高い1級河川の約1800キロを20年度末までに補強する「危機管理型ハード対策」に着手した。

このため私はてっきり、国が「フロンティア堤防」や「難破堤堤防」の名で1997年から推進した耐越水堤防の整備に再び取り組み始めたと思っていた。「再び」というのは、ダム計画に反対する市民団体が耐越水堤防をダム不要論の根拠として主張し始めると、国は02年7月に突然、整備計画を全廃したからだ。

現行の強化策、効果は限定的

実は真備町を流れる小田川も危機管理型ハード対策の対象河川で、補強工事は15年度に終えている。その川が今回破堤したのが不思議で、国土交通省に聞くと、同対策は耐越水堤防とは別物で、限定的な効果しかないという。

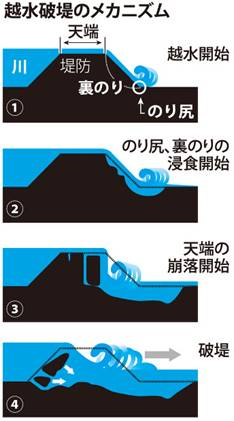

越水破堤が起きるメカニズムはこうだ。(1)堤防の最上部(天端(てんば))を越えた水が陸側の斜面(裏のり)を流れ下る(2)重力で速度を増した水流の力で陸側の堤防最下部(のり尻)や裏のりの浸食が始まる(3)裏のりの浸食が進んで天端の一部が崩れ落ちる(4)そこに水流が集中し破堤する=図参照。

それゆえかつての耐越水堤防は、のり尻、裏のり、天端という越水に対する弱点を、鋼線のかごに石を詰めた「布団かご」やコンクリートブロック、遮水シートやアスファルトなどで補強していた。大切なのは3カ所とも補強することで、フロンティア堤防が水深60センチの越流に住民の避難に必要な3時間程度耐えるとうたっていたのも、三つの弱点が水深60センチの越流に耐えるよう設計されていたからだ。

それゆえかつての耐越水堤防は、のり尻、裏のり、天端という越水に対する弱点を、鋼線のかごに石を詰めた「布団かご」やコンクリートブロック、遮水シートやアスファルトなどで補強していた。大切なのは3カ所とも補強することで、フロンティア堤防が水深60センチの越流に住民の避難に必要な3時間程度耐えるとうたっていたのも、三つの弱点が水深60センチの越流に耐えるよう設計されていたからだ。

一方、現在の危機管理型ハード対策は、天端のアスファルト舗装と、のり尻のコンクリートブロックなどでの補強を単独または組み合わせるだけ。たとえ両者を組み合わせても、越流によってまず裏のりがえぐられ、天端のアスファルト舗装もやがて折れたり、傾いて流されたりして破堤する。

同対策について国交省治水課の菊田一行課長補佐は「国の研究所の実験でも効果は条件によりまちまちで、はっきり言えない。やらないより悪くなることはないということでやっている」と言う。審議会答申の「少しでも」という言葉は、「可能な限り」と同義と取るべきだと思うが、国は「少しでいいから」と読み替えて対策を立てていたのだ。

小田川で施された危機管理型ハード対策も、未舗装だった左岸400メートル、右岸140メートルの天端をアスファルト舗装しただけ。決壊したのは新たな舗装区間ではなく、それ以前に舗装された所だったが、天端のアスファルト舗装だけでは人命を守れないことが証明されたことになる。

3点セット拒否、理由はメンツ?

では国はなぜ耐越水堤防を造らないのか。菊田課長補佐は「決壊を完全には防げず、コストもかかる。今は安く早くやるのを主眼に対策を進めている」と説明する。だが3点セットで補強する際の費用を国は試算すらしていない。

3年前に越水破堤して災害復旧工事で建設された鬼怒川の新しい堤防も、天端とのり尻は補強されたが、裏のりは補強されていない。このため越水すれば再び破堤すると心配する専門家は多い。

その一人、石崎勝義・元建設省土木研究所次長(79)は「わずかな追加コストで残る裏のりを保護するだけで堤防は越水に対し格段に強化され、越水時間がよほど長くならない限り決壊しない。技術があるのになぜそれを使わないのか」と不思議がる。小田川の洪水についても石崎さんは「ピークの継続時間は短く、越水地点の堤防が3点セットで補強されていたら、決壊せずに氾濫水量もはるかに少なくて済んだ」と分析する。

国交省を辞めて同省が設置した淀川水系流域委員会の委員長に転じ、耐越水堤防の整備をダム建設より優先すべきだとする意見書をまとめた宮本博司・元近畿地方整備局河川部長(65)は言う。「もはや治水の解は耐越水堤防の整備しかないが、裏のり強化も加えて3点セットにすると、かつて我々が主張して国が否定した対策をやることになる。だから国は意地でもやらない」。官庁のメンツで有効な越水対策が封じられ、人命が失われ続ける。茶番は、即刻終わらせるべきだ。

国に対して鬼怒川水害の損害賠償を求める裁判の訴状

カテゴリー:

2015年9月の関東・東北豪雨では鬼怒川下流部で堤防が決壊し、無堤地区で大規模な溢水があって、その氾濫が茨城県常総市の鬼怒川左岸側のほぼ全域におよび、凄まじい被害をもたらしました。

この鬼怒川水害は、氾濫の危険性が極めて高い箇所を放置してきた国土交通省の誤った河川行政が引き起こしたものです。

そこで、8月7日、国家賠償法により、被災者30人が国に対して損害賠償を求める裁判を起こしました。

この裁判の訴状を下記のとおり、掲載しました。

訴状 鬼怒川水害訴状 0.6MB

訴状の図 訴状の図1~図15 7.4MB

提訴の記事とニュースは https://suigenren.jp/news/2018/08/13/10992/

および https://suigenren.jp/news/2018/08/13/10997/

をご覧ください。

鬼怒川決壊提訴 原告語る「あれは人災」/「責任認めて」(記事の続き)

カテゴリー:

8月7日、国に対して鬼怒川水害の損害賠償を求める提訴が行われました。この提訴に関する記事の続きを掲載します。

鬼怒川氾濫で集団提訴 常総市民29人ら

(東京新聞2018年8月8日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201808/CK2018080802000175.html

(上記リンク先は期限切れです)

(写真)横断幕を持って水戸地裁下妻支部に向かう原告や支援する市民団体メンバーら=下妻市で

(写真)横断幕を持って水戸地裁下妻支部に向かう原告や支援する市民団体メンバーら=下妻市で

常総市で五千棟以上が全半壊し、関連死を含め十四人が死亡した二〇一五年の鬼怒川氾濫は、市民二十九人らが計約三億三千五百万円の国家賠償を求める集団訴訟に発展した。家族の死の責任の所在などを明らかにしたいとする原告ら。国土交通省OBからは、堤防決壊を防ぐ対策への国の責任を問う声も挙がった。 (宮本隆康)

七日午前、原告ら支援者ら約二十人が水戸地裁下妻支部に集まり、提訴の手続きをした。只野靖弁護士は「西日本豪雨の被災地に限らず、水害で泣き寝入りしている人たちを勇気づけるような訴訟になればいい」と話した。

提訴は、弁護士や「常総市水害・被害者の会」メンバーらが約一年半前から計画してきた。昨年十二月に説明会を開いて原告を募り、災害関連死で家族を失った遺族や自宅が浸水した人などで原告団を結成した。

泥水に漬かった自宅と家財の損害賠償や家族を亡くした慰謝料などを国に求めており、ほかにも訴訟への参加を考えている被災者もいるという。

◆訴訟支援の旧建設省OB 「堤防決壊は人災」

(写真)「堤防決壊は人災」と語る石崎さん=つくばみらい市で

(写真)「堤防決壊は人災」と語る石崎さん=つくばみらい市で

「堤防決壊は人災だ」。旧建設省土木研究所の元次長で、訴訟の支援団体の共同代表になった石崎勝義さん(79)=つくばみらい市=はそう語る。鬼怒川決壊を受けて被災者支援に参加。国が一九九〇年代、想定以上の雨に備えた堤防強化策を始めながら、撤回した問題を指摘している。

九六年の旧建設省の白書には「計画規模を超えた洪水による被害を最小限に抑えるため、破堤しにくい堤防が求められる」と明記。同様の記述は五年連続で白書に書かれ、五カ年計画では、決壊しにくい「フロンティア堤防」の整備が盛り込まれた。

フロンティア堤防とは、陸側の法(のり)面に遮水シートを入れるなどして水の浸食を防ぎ、川から水があふれても決壊しにくくする工法。決壊を防げれば、市街地などに流れ込む水は堤防を越える分だけになり、被害も減らせる。

二〇〇〇年に設計指針が出先機関や都道府県に通知され、全国で計二百五十キロの整備を計画。実際に四つの河川の計約十三キロで工事が実施された。しかし、〇二年に設計指針を廃止する通達が出された。

国土交通省は「効果が定量的にはっきりしなかったため」と説明するが、旧建設省河川局のあるOBは「ダムの反対運動の間で、代わりの治水策としてフロンティア堤防の推進論があったからだ」と証言。ダム建設を優先したい論理で方針が変更されたとみる。

石崎さんは今月、西日本豪雨で堤防が決壊した岡山県倉敷市真備町を視察。「鬼怒川と同じで、堤防が強化されていなかったのが第一の原因」と指摘する。「堤防内に遮水シートを入れるだけなら、それほど予算はかからず、一般的に被害は床下浸水程度で済む」と強化の必要性を訴えている。 (宮本隆康)

常総水害で国提訴 被災住民ら 河川管理の不備指摘

(茨城新聞 2018/8/8(水) 4:00配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180808-00000004-ibaraki-l08

(上記リンク先は期限切れです)

(写真)横断幕を持って水戸地裁下妻支部に入る住民側の関係者ら=7日午前11時ごろ、下妻市下妻乙

2015年9月の関東・東北豪雨で、鬼怒川の堤防決壊などによる水害に遭ったのは国の河川管理に不備があったためとして、常総市の被災住民らが7日、国を相手に計約3億3500万円の損害賠償を求めて水戸地裁下妻支部に提訴した。原告は、被災した19世帯29人と1法人。住宅や家財の被害のほか、避難生活にかかった費用や慰謝料などを請求した。

訴状によると、堤防から水があふれ出た同市若宮戸では河畔砂丘しかなく、無堤防状態が放置された。しかし、掘削などの際、河川管理者の許可が必要とされる「河川区域」に国が指定せず、豪雨前の14年に太陽光発電事業による掘削を放任したと指摘。その後の治水対策も不十分だったと訴えている。

また、堤防が決壊した同市三坂町では、堤防の高さが周辺より低かったのに、国がかさ上げや拡幅を怠ったと主張した。

さらに、市の中心部を流れる八間堀川の排水ポンプの運転が遅れたことで、両地区であふれた水が八間堀川の氾濫につながり、被害を拡大させたとしている。

提訴後に会見した原告団の共同代表世話人の片倉一美さん(65)は「堤防が造られなかったり、かさ上げされなかったりと、手を付けるべき所に何もしなかったことは国の責任だ」と訴えた。

原告側の只野靖弁護士も「河川管理に瑕疵(かし)があり、人災の面が強い。でたらめな河川行政がまかり通っている」と批判した。

豪雨では、鬼怒川決壊などで常総市の約3分の1に当たる約40平方キロが浸水した。同市によると、市内では災害関連死12人を含む計14人が死亡し、5千棟以上が全半壊した。

国交省の担当者は「訴状がまだ届いていないので、コメントできない」と話した。(高岡健作)

鬼怒川決壊提訴 原告語る「あれは人災」/「責任認めて」

(茨城新聞2018/8/8(水) 4:00配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180808-00000005-ibaraki-l08

(上記リンク先は期限切れです)

(写真)原告の一人、高橋敏明さん

(写真)原告の一人、高橋敏明さん

鬼怒川の堤防が決壊した関東・東北豪雨から間もなく3年。取材に応じた被災者たちは7日、提訴に至った胸の内を明かした。

常総市原宿で花き園芸会社を営む高橋敏明さん(64)は会社と自宅が浸水。休業損害を含む賠償を求めている。

高橋さんの会社は鬼怒川の水があふれた若宮戸の現場から約1キロ。当時、丹精込めて育てた花々が泥水に浸かった。水害から3年たった今でも、会社の売り上げは以前の7割。再建途上だと話す。

「商売を始めて45年。築き上げてきたものが一瞬で壊滅的な被害を受けた」と話し、「掘削された自然堤防を国が放置したから水害が起きた。あれは人災だった」と訴える。

水害5カ月後に亡くなった妻を思い、訴訟に踏み切った人もいる。自宅が床上浸水に見舞われた同市水海道森下町の赤羽武義さん(78)。赤羽さんの妻は災害関連死と認定された。

「あの水が来るまでは妻も普通に暮らしていた。妻の死の責任が国にあるということを裁判で認めてもらいたい」。赤羽さんは一言一言、かみしめるように語った。(今橋憲正)