水源連の最新ニュース

差止請求権、覚書と人格権侵害 (石木ダム工事差止訴訟)

カテゴリー:

第4回石木ダム工事差止訴訟口頭弁論報告

2018年1月22日16時から長崎地方裁判所佐世保支部401号法廷にて、第4回石木ダム工事差止訴訟口頭弁論が持たれました。

いつものように門前集会、法廷傍聴、裁判報告会と進みました。

法廷では、今強行されている工事と今後予想される工事の進行を差し止める権利について原告側が主張するとともに、その主張を記した準備書面2通を提出しました。

原告側提出書面

1972年に川棚町長立会いの下で長崎県知事と水没予定地区3総代の間で交わされた覚書が現在も有効であることの説明です。その趣旨を魚住昭三弁護士が口頭説明しました。

「川原郷は、いわゆる「権利能力なき社団」(法人格を持たない団体)に該当する。郷には代表者としての総代がいて、団体としての組織を備えている。転出者や転入者がいても、川原郷自体は変わらず存続してきたから。『権利能力なき社団』であれば、郷の代表者=総代が県と交わした覚書の効力は他の住民やその後の住民にも及ぶこととなる」

よって、

「『乙(長崎県)が調査の結果、建設の必要が生じたときは、改めて甲(3つの郷)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする』の有効性は現在も引き継がれている」

という主張です。

長崎県はこの覚書について、「甲に該当する全員からの同意が必要とは解釈できない。多くの該当者が移転に同意して移転していることから事実上問題ない」とも主張していますが、この覚書にある「甲と乙による協議の上、書面による同意」が諮られたことは一度もありません。長崎県による工事強硬はこの覚書違反であることは明らかです。

被告側が、疑義を示している、「『工事を差し止める権利』として『人格権』が認められるか否か」の問題です。その主張要旨を平山博久弁護士が口頭説明しました。

- 4件の判例を示し、「人格権、とりわけ、生命身体や健康を守り、生活を営むという権利は、人間の根幹にかかわる権利として法律上の保護を受け、それが侵害された際には当然に差止が認められるとの理論が確立している」

- こうばるで生活する原告らの、こうばるに住み続ける権利、これまで連綿と続いて来た平穏な生活を続ける権利に対する侵害に対して「石木ダム事業は事業認定がなされているから、受忍限度を超えた違法な侵害など存在しない」としているが、ただ事業認定を受けているからという理由のみで侵害の違法性がないこととなるはずはない。

- ダムの必要性がないことについて、別訴で長崎県および佐世保市の担当者の尋問および専門家の尋問を行った結果、一層明らかになっている。

- 必要性について真摯かつ適切な説明をしないことや、覚書に反して工事を進めるなど、その工事の進め方の状況のみをみても、侵害の態様が極めて悪質である。

まとめ

「土地収用法を適用しているのだから、損失補償は保証されている。必要性も認められている。原告の言う権利侵害はありえない」という被告側の主張があまりにも人格権を無視したものであることを広く伝えていきましょう。

参照ください。

石木川まもり隊HP

川原郷は「権利能力無き社団」

3証人尋問終える。 (石木ダム事業認定取消訴訟)

カテゴリー:

石木ダム事業認定取消訴訟 証人尋問報告

大まかな経過

石木ダム事業認定取消し訴訟は 9 月 4 日の第 8 回口頭弁論で、治水・利水面から見た石木ダムの必要性についての原告・被告双方の主張が一通り終えたとし、起業者である長崎県(治水面)、佐世保市(利水面)の担当者と、事業認定審査過程 で石木ダムの水源開発を是とする意見書を 提出した 2 名の学識経験者に対する証人尋 問の準備を進めることになりました。

10 月 31 日の第 9 回口頭弁論で、具体的 な証人尋問日程が決まりました。

- 12 月 5 日

長崎県治水担当者 長崎県土木部 河川課 浦瀬俊郎企画官 - 12 月 25 日

佐世保市利水担当者 田中英隆氏 - 2018 年 1 月 9 日

利水意見提出者;首都大学東京特任教授 小泉 明 氏 長崎地裁での尋問は拒否。

首都大学東京南大沢キャンパスで出張尋問 - もう一人の利水意見提出者、東京大学教授 滝沢 智氏、証人尋問出席拒否。

長崎県治水担当者・長崎県土木部河川課 浦瀬俊郎企画官 尋問

12 月 5 日 13 時半~17 時:長崎地方裁判所にて

①計画規模1/100年としたことについて(田篭弁護士担当)、②計画規模1/100年の基本高水流量を 1,400m³/秒としたことについて(緒方弁護士担当)、③石木ダムがあることによる治水上のメリットの有無について(平山弁護士担当)、 などを質しました。

回答

- 昭和33年までが既往最大値として昭和31年洪水を採用

- 昭和50年に既往最大値から超過確率に替えた。費用対効果と妥当投資額から、 超過確率1/100年の洪水とした。

- 平成17年に超過確率1/100年を確認した。

- 1/100は、長崎県が平成11年に策定したルールに従った。

- 昭和50年当時の河道の想定氾濫面積内について諸項目を評価した結果、1/100であることを確認した。

- 山道橋地点の計画高水流量(1130㎥/秒)は、1020㎥/秒(当時の流下能力)~基本高水流量1320㎥/秒(野々川ダム調節後)のなかでの一番事業費が少 なくなる組み合わせを選んだ結果、1130㎥/秒とした。

- (平成17年の川棚川水系河川整備基本方針は)昭和33年から進め

てきた「ダ ムと河道の組み合わせによる治水」を基本にしている(=治水目標規模1/100 年)。

まとめ

2009 年の河川法改正でこれまでの工事実施基本計画を河川整備基本方針と河川整備計画に分離して策定することになりましたが、長崎県は「川棚川の治水は昭和 33年から進めてきた『ダムと河道の

組み合わせによる治水』を基本にしている」として昭和 50 年に決めた計画規模 1/100 年を科学的に見直すことはしていないことが 分かりました。これまで何度か見直しの機会があったもの、「石木ダムありき」でしかなかったことが確認できました。

尋問調書(裁判所作成議事録)と修正上申書

証人調書・浦瀬俊郎氏(2017.12.5)

国上申書(浦瀬証人 修正)

佐世保市利水担当者 田中英隆氏 尋問

12 月 25 日 10 時~17 時:長崎地方裁判所にて

- 水需要予測の生活用水関係(八木弁護士担当)、業務営業用水関係(毛利弁護士)、負荷率・不安定水源(高橋弁護士担当)について質しました。

- 佐世保市の水需要予測策定経過について実態を明らかにするうえで極めて重要な証 人尋問であるという期待を原告・代理人・支援者は抱きましたが、質問に対する証 の回答は、知らない、覚えていない、記憶にない、の連続でした。

- 慣行水利権を認可水源として申請することも、慣行水利権を許可水利権に切り替え ることも検討したことがないと証言しました。

- 佐世保市が不安定水源としてゼロ評価している相浦川の慣行水利権水源について、 当方は 2007 年度渇水において

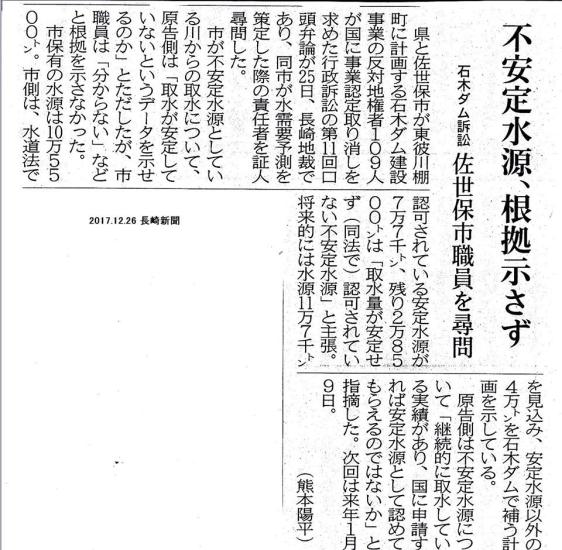

「安定水源」以上に安定取水できていたことを示したうえで、「取水が安定していなかったとデータ で示せるのか?」 と質したところ、「わからない」 とと答える始末でした。下の新聞 記事を参照ください。

佐世保市水道が求める「石木ダ ムの水源確保」 も、治水と同様、「石木ダムあり き」であること を明白にすることができました。

尋問調書(裁判所作成議事録)と修正上申書

証人調書・田中英隆氏(2017.12.25)

国上申書(田中証人 修正)

利水意見書提出者;小泉 明・ 首都大学東京特任教授 尋問

2018 年 1 月 9 日 11 時~13 時半 首都大学東京 南大沢キャンパスにて

長崎地方裁判所から裁判官 3 名と書記官 1 名、原告側から代理人 4 名・水没予定地居住原告 4 名・そのほか原告 2 名計 10 名、被告側 8 名による、小泉 明氏への証人尋問でした。 高橋弁護士が尋問の目的を明らかにした上で、水需要予測の生活用水関係(八木弁護士担当)、業務営業用水関係(毛利弁護士)、負荷率関係(高橋弁護士担当)について質しました。

- 自分に求められた役割は需要予測の手法が妥当かどうかであり、それを判断したに過ぎない。

- そのやり方で出てきた数値には関知しない。

として、各論の具体的な内容についての尋問への回答は事実上拒否したのです。

そして、

- 余裕をもって予測することは必要。水が足りないと佐世保市の経済は発展しないのだから。

と持論を展開。

高橋弁護士から、

- 「経済発展のためには、より多くの水があった方がいい。そのためにダムを造りましょうと言われる。しかし、そこに住んでいる13 世帯の人たちを追い出して…というのは少し乱暴ではありませんか?」、

と問われると、

やや時を置いて、

- 「まあ、そうですね。」

との回答でした。

長崎県や佐世保市が、「自分たちの主張は有識者から同意を得ている」として権威づけているものの、その実態は全く中身のないものであることを実証できました。

尋問調書(裁判所作成議事録)と修正上申書

証人調書(小泉 明氏 2018.1.9)

国上申書(小泉証人 修正)

参照ください。

◎ 石木ダム訴訟関係はこちらもどうぞ

霞ケ浦導水 漁協側、協議会設置求める 和解案近く提示

茨城・栃木両県の那珂川関係の8漁業協同組合が霞ケ浦導水事業の差止めを求めた裁判の1月16日の控訴審で、東京高裁が和解勧告を出しました。

この和解に向けた動きについての記事を掲載します。

霞ケ浦導水 漁協側、協議会設置求める

和解案近く提示

(茨城新聞 2018年1月31日) http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15173266009585

霞ヶ浦導水事業で那珂川と涸沼周辺の生態系が破壊され漁業権が侵害されるとして、流域の4漁協と栃木県の漁連が国に那珂川取水口(水戸市)の建設差し止めを求めた控訴審の和解協議で、漁協側弁護団は、同事業によって流域の水産貞源に影響が出ないよう、取水口の運用などについて、国側と漁協側が随時意見を交わす協議会の設置を求めていく方針であることが30日、分かった。2月初旬にも捉出する和解案で示すとみられる。

漁協側弁護団によると、和解協議に向けた流れは昨年7月、動き始めた。東京高裁(都築政則裁判長)から「(逆送水は)必要やむを得ざる場合だけにする」などとする案を打診されていた。

これを受け、漁協側弁護団は昨年11月、取水口の運用について、国側と意見交換の場の設置をはじめ、霞ヶ浦から那珂川に水を送る「逆送水」に4漁協や漁連の同意を必要とする取り決めや、ふ化したばかりのアユの吸い込みを防ぐ10月~翌年4月の夜間取水停止などを求めた、たたき台を示した。ただ、この時点では和解協議に向けた進展には至らなかった。

その後話し合いを経て、今月16日に開かれた第8回口頭弁論では、裁判所側が原告、被告双方に和解を勧告した。都築裁判長は「話し合いによる解決が双方の利益になる」などと説明。国側は「和解に応じるかということも含めて

今後検討する」、弁護側は「異存ありません」と応じた。

漁協側弁護団は昨年のたたき台を見直し、2月初旬にも国側、裁判所側に和解案を提出した上で、2月22日の和解協議に臨む考え。和解協議は3月にも3回開かれる予定だ。

控訴審では、漁協側弁護団はアユのふ化の時期を特定する謳査結果を踏まえ、国側がアユの吸い込み防止策として示した10、11月の夜間取水停止では不十分などと主張。逆送水の影響により、涸沼のシジミにかび臭が移る恐れがあるとも訴えてきた。

一方、国側は「12月に取水制限を行えば足りる」などと反論。かび臭物質は一部が涸沼に流入する可能性があっても、那珂川河口部の海水などで希釈されるとしている。(小野寺晋平)

熊本)川辺川利水事業終了へ 着手から30年以上

既報のとおり、川辺川ダムを前提とした川辺川利水事業が廃止になりました。

2003年に灌漑事業の同意率3分の2が虚偽であるとする福岡高裁の判決が出て、川辺川利水事業は白紙になりましたが、それから約15年経ってようやく廃止です。

一方、川辺川ダム事業の方は2009年に政府の方針として中止になりましたが、ダム基本計画はいまだに廃止されていません。

川辺川ダムなしの球磨川水系河川整備計画がまだ策定されていないからです。

ダムなしの河川整備計画を策定するための「球磨川治水対策協議会・ダムによらない治水を検討する場」は昨年1~2月に意見募集を行った後、活動がストップしています。www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/damuyora/index.html

国土交通省が設定した河川整備計画策定の枠組みが川辺川ダムを必要とするようなものになっているので、いつまで経っても、ダムなしの整備計画がつくられません。

その枠組みを根本から見直すことが必要です。

熊本)川辺川利水事業終了へ 着手から30年以上

(朝日新聞熊本版2018年1月26日)

<田んぼダム>大雨を貯めて下流の洪水軽減 宮城県が試験研究へ 効果や課題探る

カテゴリー:

宮城県でも田んぼダムを進めるという記事を掲載します。

安価で有効な治水対策ですので、もっともっと普及してほしいと思います。

なお、田んぼダムの効果については農林水産省の資料がありますので、お読みください。農林水産省の資料 20160311

<田んぼダム>大雨を貯めて下流の洪水軽減 宮城県が試験研究へ 効果や課題探る

• (河北新報2018年1月24日)http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201801/20180124_11019.html

(写真)新潟県で導入されている「軽量落水升」(手前)などの説明を受ける参加者

2015年の宮城豪雨(関東・東北豪雨)をはじめ県内で豪雨被害が多発傾向にあることから、県は新年度、降った雨を一時的に田んぼにため、下流部の洪水被害の軽減を図る「田んぼダム」の試験研究に栗原市などで着手する。

田んぼダムは、豪雨時に排水路に戸板を設置するなどして田んぼの排水量を減らし、河川流量の急増を緩和する仕組み。東北では山形、秋田両県で一部導入されている。

試験では、県古川農業試験場(大崎市)が新潟県内で導入されている板材を挟んで使うポリエチレン製の「軽量落水升」を落水口に設置する手法などの効果を確かめ、稲作への影響も調べる。遠隔操作のシステムも検証し、農家の負担やコスト面についてデータを収集する。

県は15日、大崎市の県大崎合同庁舎で田んぼダムの研修会を開催。自治体や土地改良区の関係者ら約110人を前に、関東・東北豪雨で被害があった栃木県小山市周辺での田んぼダムの導入効果予測などについて宇都宮大の田村孝浩准教授(農村計画)が報告した。

田村准教授は、導入で豪雨による水没面積が大幅に減るとのシミュレーション結果を提示。費用が遊水池やダム建設などに比べて大幅に抑えられる一方、被害が予測される地域より上流部の農家の協力が不可欠なため「受益者と負担者が別で、だれがどう費用負担するかという問題もある」と指摘した。

新年度、県は栗原市内で試験を行うほか、田んぼダムの効果があるとされる流域面積の20%以上を試験地にできる地域を募る。県古川農試の担当者は「まずは新潟県などの方法が県内で合うのか、効果や農家の負担などについて検証していく」と話す。