水源連の最新ニュース

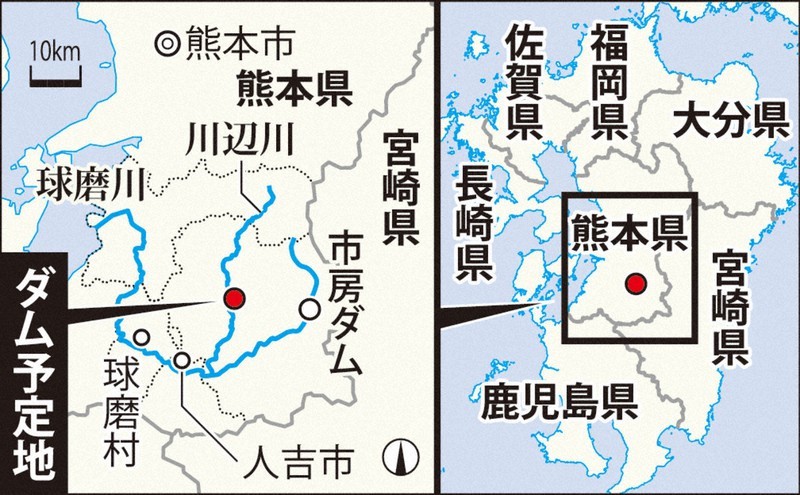

九州豪雨1年 球磨川の治水対策、前途多難 ダム「10年かかる」

2020年7月の熊本豪雨から1年、球磨川の治水対策が前途多難になっています。その記事を掲載します。

10年もかかるという流水型ダム(川辺川ダム)はやめて、ダム無しの治水対策の推進に全力を傾けるべきです。

九州豪雨1年 球磨川の治水対策、前途多難 ダム「10年かかる」

(毎日新聞 2021/7/6 17:00)https://mainichi.jp/articles/20210706/k00/00m/040/165000c

浸水した自宅脇で建設中の温室前に立つ大柿章治さん。周辺は遊水地の候補地だが「自分たちにも生活がある」と語る=熊本県人吉市で2021年6月9日午後4時26分、西貴晴撮影

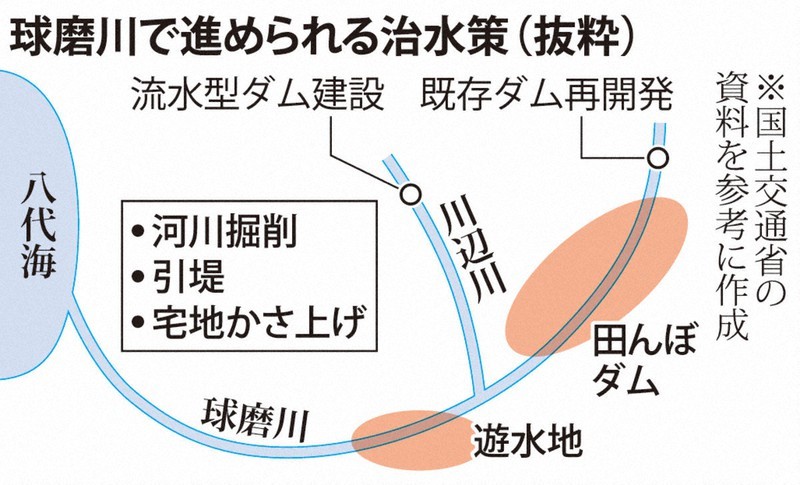

2020年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川流域では50人が犠牲になった。国と県は豪雨後、遊水地や田んぼダムなど複数の対策を組み合わせ、流域全体で水害を軽減する「流域治水」への転換を打ち出したが、実現には住民らの協力が欠かせない。復活が決まった支流の川辺川でのダム建設には環境への懸念の声も上がる。「暴れ川」として恐れられ、氾濫を繰り返してきた球磨川の治水対策は待ったなしだが、前途は多難だ。【平川昌範、西貴晴】

遊水地候補地「今のままでは中ぶらりん」

「5年先、10年先のことを言われてもこっちにも毎日の生活がある」。豪雨後に遊水地の候補地となった人吉市中神町の大柿地区に住む大柿章治さん(75)は困惑を隠せない。

農家など約50世帯が暮らしていた大柿地区は近くを流れる球磨川の氾濫でほぼ全域が水没。大柿さんの家も2階の天井近くまで水につかり親戚宅などに避難したが、豪雨から2カ月後に修理を終えて戻った。現在は、豪雨前に手がけていたマンゴーなどの栽培を再開するため、自宅脇で温室も再建中だ。

農家など約50世帯が暮らしていた大柿地区は近くを流れる球磨川の氾濫でほぼ全域が水没。大柿さんの家も2階の天井近くまで水につかり親戚宅などに避難したが、豪雨から2カ月後に修理を終えて戻った。現在は、豪雨前に手がけていたマンゴーなどの栽培を再開するため、自宅脇で温室も再建中だ。

だが仮に遊水地になれば、せっかく再建してもいつまで暮らせるか分からない。遊水地は洪水時に川の水をあえて流し込んで一時的にため、下流の被害を軽減する仕組みだ。普段は農地として利用してもらい、被害が出れば補償する「地役権補償方式」と、用地を買収して深く掘り洪水時に水をためるためだけに使う「掘り込み方式」があるが、いずれにしても住民は移転を強いられる可能性がある。

国土交通省は遅くとも29年度までに流域で600万トン分の遊水地を整備する方針で、候補地の一つの大柿地区では2月に地元説明会を開いた。ただ、具体的な進め方や整備時期は示されておらず、地区には方針が決まるまで自宅の再建に着手できないという住民もいる。大柿さんは「今のままでは中ぶらりんだ。今後どうなるのか早くはっきりしてほしい」と訴える。

穀倉地帯でもある球磨川流域では、大雨時に水田に水を一時的にためる「田んぼダム」も有力な治水策の一つだ。今ある水田をそのまま活用できるメリットがあり、県は今年度から流域の270ヘクタールの水田で実証実験を始めた。実験に協力する湯前(ゆのまえ)町の那須博幸さん(52)は「下流で親戚が被災したこともあり貢献したい」と語る。一方で手がけている米の有機栽培への影響も心配だと明かした。

ダムや堤防などの従来のハード対策だけでなく、場合によっては住民にも負担を強いながら流域全体で水害を減らす、こうした取り組みは「流域治水」と呼ばれる。豪雨被害が頻発する中、国が20年7月に打ち出し、今年3月までに全国109の1級河川などで「流域治水プロジェクト」が策定された。球磨川では復活が決まったダムを軸に遊水地や田んぼダムの整備、河川掘削、川幅を広げる引堤(ひきてい)、既存の市房ダムの再開発などが盛り込まれた。

国は豪雨後、仮に川辺川ダムがあれば、被害の大きかった人吉地区の浸水面積を約6割減少させられたものの、氾濫自体は避けられなかったとの推計を公表した。そうした中、流域治水が絵に描いた餅とならないようにするにはどうすればよいのか。熊本県立大の島谷幸宏特別教授(河川工学)は「地域の将来像を住民自身がどう描こうと考えているのかも重要だ。国は治水案を一方的に説明するのではなく、住民の意向を丁寧に吸い上げてほしい。大きな被害があった球磨川でうまくいけばモデルケースになるはずだ」と話す。

環境アセスに時間、見えぬ着工

球磨川流域で進める遊水地や田んぼダムの整備が実現したとしても、ためられる水はそれぞれ数百万トン規模にとどまる。中止前の計画で1億600万トンの容量がある川辺川のダムが、国や熊本県が目指す治水対策の中核であることに変わりはないが、豪雨から1年がたった今も着工時期は見通せず、完成までには紆余(うよ)曲折も予想される。

蒲島郁夫知事が08年に川辺川ダム計画の白紙撤回を表明し、翌年、旧民主党政権が中止を決定する前に、予定地では用地取得や家屋移転、道路の付け替えがほぼ終わっていた。そのため、従来計画のままならば比較的早く着工できたが、蒲島知事は豪雨後、建設を容認する一方で、普段から水をためる従来計画の「貯水型」の多目的ダムより環境への影響が小さいとされる「流水型」での建設を国に要望。流水型ダムは、普段はそのまま水が流れ大雨時だけ水をためる構造で、国は一から設計をやり直すことになった。

環境影響評価(アセスメント)のための時間も必要になった。従来計画のダムは、大型公共事業にアセスの実施を義務づける1999年の環境影響評価法の施行前に道路の付け替えなどの工事が始まったため、ダムの形状を変えたとしても法律上はアセスが不要だった。だが、環境保全を重視する知事はアセス実施も要望。赤羽一嘉国交相が5月、知事の求めに応じてアセスを実施すると発表した。

川辺川は全国で最も水質が良好な川とされる。また、予定地周辺では絶滅が危ぶまれるタカ科の鳥「クマタカ」が確認されているほか、ダムにより水没する恐れがある五木村の洞窟には希少なコウモリや昆虫が生息。6月16日にオンラインで開かれたアセスの委員会初会合では、動物や植物など各分野の専門家から環境への影響を懸念する声も上がった。今後、従来計画が中止になった大きな理由でもある環境問題が再燃する可能性はある。

国交省の担当者は「現時点でダムの完成時期は示せない」と話すが、設計やアセスで着工まででも数年はかかるとみられ、流域自治体の間では「完成まで10年はかかる」との見通しが一般的になりつつある。

熊本豪雨1年 流水型ダム、環境評価へ 規模、構造これから

川辺川ダム計画が新たな流水型ダムとして復活しようとしています。その記事を掲載します。

新しいダム計画なのですから、環境影響評価法に基づいて環境アセスを行わなければならないはずですが、環境省は国土交通省からの照会に対して「貴見のとおり」として環境影響評価法に基づく環境アセスをしなくてよいとしました。

この記事で、国交省が法アセスと同等の調査を実施するから問題なしとしていますが、単なる調査と法アセスの調査は根本から違います。法アセスの場合は調査の結果によっては事業が進まなくなる可能性があります。

現在、環境省環境影響評価課の担当者に対して安易な回答を出した理由を記した起案文書を明らかにすることを求めています。

熊本豪雨1年 流水型ダム、環境評価へ 規模、構造これから

(熊本日日新聞2021/7/5(月) 15:19) https://news.yahoo.co.jp/articles/e86685efe4ccfca9273b0ac5a009c220ae972adf

空前の被害をもたらした大洪水によって、熊本県南の球磨川流域では治水対策とインフラ復旧が大きな課題になっている。中止となった川辺川のダム計画が新たな流水型ダムとして“復活”し、ダム以外の対策も総動員する「流域治水」の取り組みがスタート。不通となった鉄路は、くま川鉄道が11月にも部分再開するのに対し、JR肥薩線は復旧の可否も不透明なままで、再建への歩みは対照的だ。 国や県が流域治水の要と位置付ける支流・川辺川への流水型ダム建設は、ダム事業が周辺環境に与える影響を調べる「法と同等」の環境影響評価(アセスメント)が始まった。治水専用として流水型ダムを河川法上に位置付ける法手続きも始まる。ただ規模や構造はこれからで、完成時期の見通しも示されていない。 「(従来計画の)貯留型よりも流水型ダムの方がアセスは難しい。質的に他のモデルとなるようなものにしてほしい」 6月16日に開かれた環境アセスに意見する初の専門家会合後、九州大名誉教授の楠田哲也委員長は国土交通省にこう注文した。流水型は時間によって水位が大きく変化するためで、法と同等をうたいながら「『法アセスではないから質が低い』では通用しない」(楠田委員長)からだ。アセスは当面、従来計画と同じ場所や規模を想定して進められる。

蒲島郁夫知事が従来の方針を転換し、流水型ダムの建設を国交省に要請したのは2020年11月。流域住民にダムへの賛否両論がある中、環境面への配慮の担保となるアセスは、蒲島知事が掲げる「命と環境の両立」の生命線とも言える。 赤羽一嘉国交相は5月21日、法と同等の調査を実施すると表明。国交省幹部は「法アセスと呼ばないだけで事実上、同じ事をする」と強調する。一方、ダム反対派は法に基づかない調査の効力を疑問視しており、アセスを巡る両者の溝は深い。 国交省は環境アセスを進めるのと並行して近く、球磨川の河川整備基本方針の見直しにも着手する。現在の治水の長期目標は、人吉地点のピーク流量で毎秒7千トン。7月豪雨時の試算流量の毎秒約7900トンを下回っており、治水目標のピーク流量をどの程度上げるか注目される。 その後、球磨川では未策定の河川整備計画作りへと移り、同計画の中にダムや遊水地など具体的な洪水調節施設の場所や能力を明記する。国交省の試算では、昨年7月豪雨と同様の雨が降った場合、ダムなしでは浸水被害が発生するという。

一方、既存のダムを生かした対策も検討されている。球磨川本流の上流にある市房ダムはかさ上げや放流設備の改造による治水能力アップを検討。本・支流にある六つの利水ダムでは、大雨の前に水位を下げる事前放流で流量カットを狙う。(太路秀紀)

長崎県は水没予定地世帯に提案した文書「当日に限り、工事は全て止める」

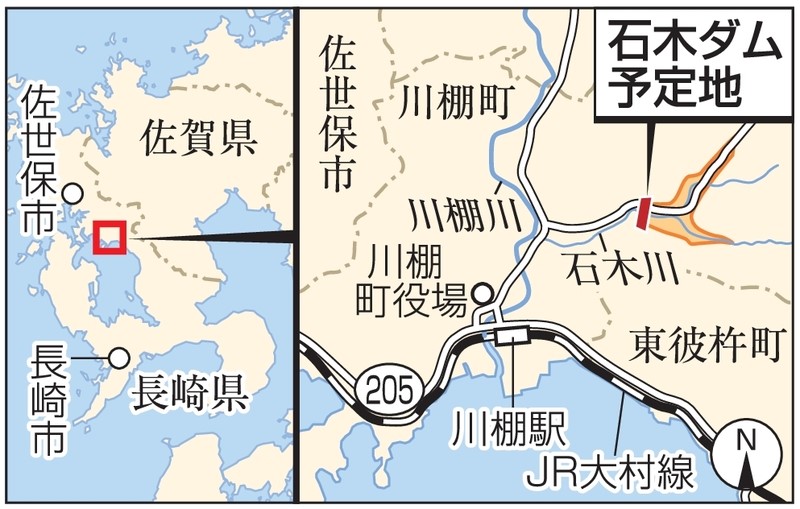

石木ダム問題についての記事を掲載します。

長崎県は水没予定地世帯への文書に「対面での協議に応じた場合は「当日に限り、工事は全て止める」」と付け加えました。

たった1日だけでは思ってしまいます。

水没予定地世帯に3度目の提案

(西日本新聞2021/7/2 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/764103/

(写真)テントのテントの下に座り込む水没予定地の住民と支援者。1日は日中、強い日差しが照りつけた

(写真)テントのテントの下に座り込む水没予定地の住民と支援者。1日は日中、強い日差しが照りつけた

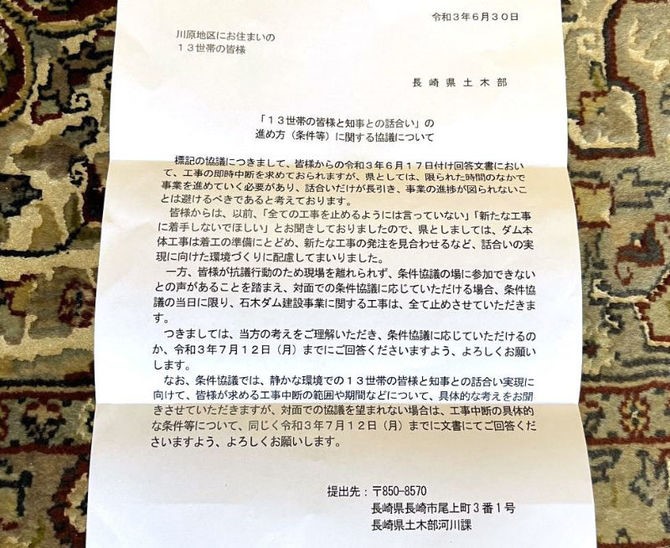

石木ダム・リポート ―7月1日―

1日午後、長崎県川棚町の石木ダム建設に伴う水没予定地の全13世帯に文書が届いた。差出人は県土木部。中村法道知事との話し合いに向けた事前協議を申し入れる内容だった。文書が送られてきたのは5月下旬から3回目。過去2回は住民側が工事の中断を訴えて実現しなかった。今回は対面での協議に応じた場合は「当日に限り、工事は全て止める」と付け加えた。

「工事が進む中で(抗議の座り込みを続ける)現場を離れることはできない」という住民側の主張を踏まえた提案。一方で、県としては事業を進める必要があり、文書は「話し合いだけが長引き、事業の進(しん)捗(ちょく)が図られないのは避けるべきである」とくぎも刺す。対面での協議を望まない場合は、話し合いの条件を文書で回答することも求めた。

「協議するとしても、公開で行うかどうかが個人的に気になる。回答は住民で話し合って決める」と岩本宏之さん(76)。

知事は住民との話し合いを模索する考えを表明しているが、近年、ここまで繰り返し働き掛けることはなかった。異例とも言える県の対応を「(来年3月の)知事の任期満了が近いからか」「現在は見送っている本体工事着手に向けた地ならしでは」といぶかる住民もいる。

(岩佐遼介)

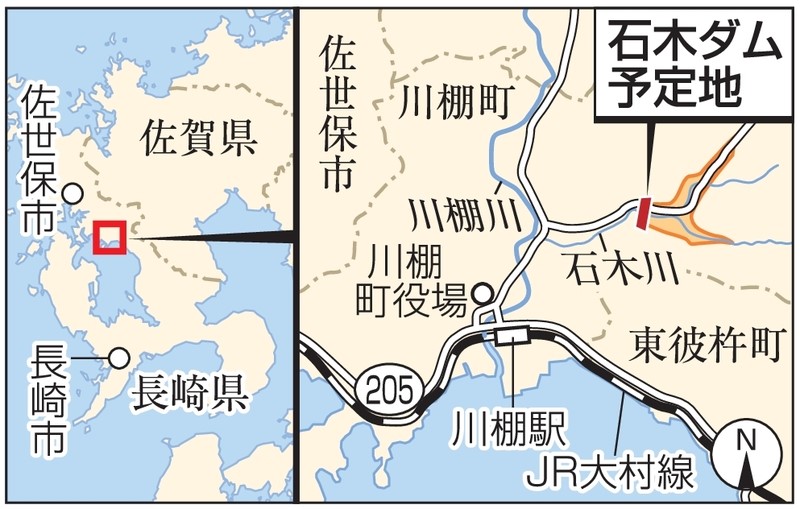

石木ダム 長崎県と同県佐世保市が、治水と市の水源確保を目的に、同県川棚町の石木川流域に計画。1975年度に国が事業採択した。当初完成予定は79年度。移転対象67戸のうち川原(こうばる)地区の13戸は立ち退きを拒否し、計画撤回を求めている。2019年5月に県収用委員会が反対地権者に土地の明け渡しを命じた裁決を出し、同年9月に土地の所有権は国に移転。同年11月の明け渡し期限後、県の行政代執行による強制収用の手続きが可能になった。

<西日本豪雨3年>物損損賠、時効迫る 国などを提訴 原告団は31人 /愛媛

カテゴリー:

今年の7月7日で西日本豪雨から3年となります。裁判で損害賠償を請求できる期限になります。

野村ダム、鹿野川ダムの緊急放流問題で国と西予、大洲両市を提訴している原告は6月末で31人になりました、その記事を掲載します。

前にもお知らせしましたが、この原告団がインターネットで裁判費用を募るクラウドファンディング(CF)を行っています。

このクラウドファンディングについてはhttps://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000061#case_tab をご覧ください。皆様の支援をお願いします。

<西日本豪雨3年>物損損賠、時効迫る 国などを提訴 原告団は31人 /愛媛

(毎日新聞2021年07月01日08時38分)http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20210701ddlk38040427000c

西日本豪雨から3年となる今年の7月7日は、西予、大洲両市の二つのダムの緊急放流で国と両市を提訴している原告団にとっても節目となる。物損被害の損害賠償を請求できるのは、被害を知った日から3年が期限とされるためだ。

両市では緊急放流によって8人が死亡、数千戸が浸水被害を受けた。2020年1月に8人だった集団訴訟の原告団は、6月中旬に27人、6月末に31人まで増えたが、時効後は物損被害の原告は増えない。

当初から原告団に加わっている西予市野村町野村の行政書士、鎌田善晴さん(77)は、「国や市から納得のいく説明はなかった。(説明を聞いた周囲の住民も)みんな怒っとった」と話すが、それでも訴訟に加わるのは少数派だ。「どうせ負けるんやから」と言われたこともあるという。

原告弁護団の奥島直道弁護士は「放流に至る詳しい経緯と、各段階で下された判断の是非を問えれば、今後の防災対策にも有益」と指摘。さらに、「被災者が加わるほど、国の治水対策への取り組み方を変えるのに効果があるはずだ」と話す。【斉藤朋恵】

◇「準備不足の災害では」 被災の鎌田さん

肱川から約100メートルの場所に暮らす鎌田さんは、2018年7月7日午前6時半ごろ、避難を呼びかける消防団員の声で跳び起きた。十分に準備する間もなく15分ほどで水が押し寄せ、美容室を営む妻の秀子さん(80)と腰まで水につかりながら2階へ避難。自宅兼店舗は床上約1・8メートルまで水につかり、1階部分は骨格だけを残して改修しなければならなくなった。

当時の緊急放流では、安全とされる基準の6倍の量の水が放流され、「事前放流の量が少なかった」「人災なのでは」との声が豪雨直後からあった。防災無線は雨音でかき消されて聞こえなかった人が多かったとされ、鎌田さんも「防災無線も聞こえなかったし、緊急放流のことも知らなかった」と話す。

同地区では自宅が全壊し外へ出て行かざるを得なかった人も多い。「豪雨災害ではなく、準備不足で起きたダムによる災害ではないか」との思いは強い。「再発を防ぐためにも、せめて事実を明らかにしてほしい」と話す。【斉藤朋恵】

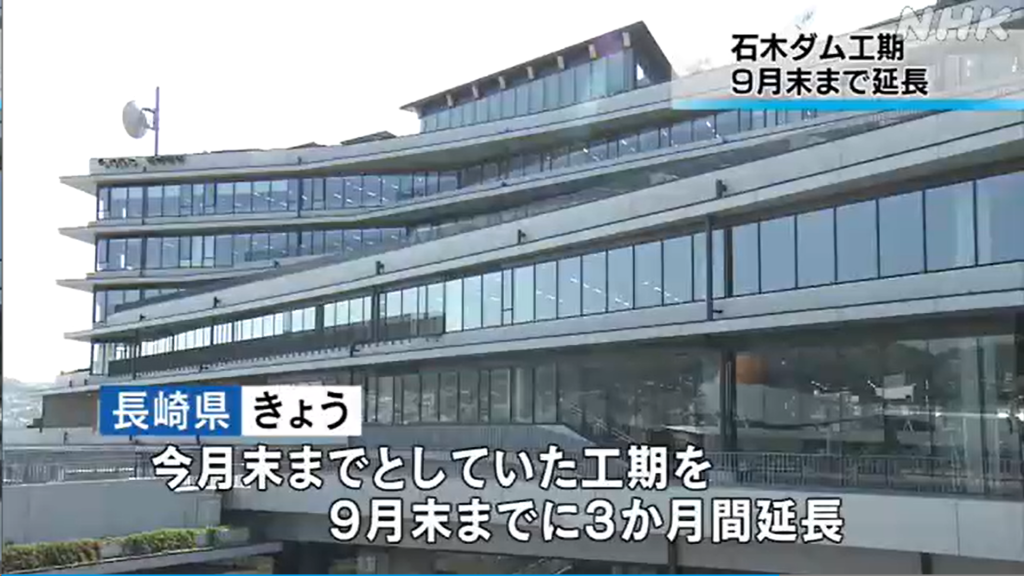

石木ダムの県道付け替え工事 9月末まで工期延長、続く緊迫

石木ダムの県道付け替え工事の工期が延長されることになりました。その記事とニュースを掲載します。

石木ダムの県道付け替え工事 9月末まで工期延長 長崎県

(NHK2021年06月28日 20時58分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20210628/5030011851.html

長崎県は、川棚町に建設を進める石木ダムの本体工事とダム建設に必要な県道の付け替え工事について、建設業者と締結していた契約を変更し工期を9月末までに3か月間延長しました。

長崎県が川棚町に建設を進める石木ダムをめぐっては、県がすでに建設に必要なすべての用地の収用を終え、家屋の撤去などを伴う行政代執行の手続きに入れるようになっていて、現地ではダム建設に必要な県道の付け替え工事が進められています。

また県は、中村知事と建設に反対する地元住民との直接の話し合いに向けて、具体的な条件を確認するための事前協議の場を設けるよう提案していますが、住民側はその前提として工事を即時中断するよう求めていて、両者の事前協議は見通しが立っていません。

こうした中、県は今月末までに事前協議などを行ったうえで、事態を進展させるのは難しいと判断し、ダムの本体工事と県道の付け替え工事について、28日建設業者と締結していた契約を変更し、今月末までとしていた工期を9月末までに3か月間延長しました。

県河川課は、当初、昨年度内に予定していた本体工事の着工時期について「地元住民との協議の状況も含めて総合的に判断したい」としています。

本体工事の工期延長は、これで2回目、県道の付け替え工事の工期延長はこれで6回目になります。

「座り込みいつまで…」6度目の工期延長、続く緊迫

(西日本新聞2021/6/30 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/762815/

(写真)長崎県の長崎県の監視カメラに見える位置に掲げられた横断幕

(写真)長崎県の長崎県の監視カメラに見える位置に掲げられた横断幕

石木ダム・リポート ―6月29日―

山の緑にセミの鳴き声が響く。長崎県川棚町の石木ダム建設現場には29日午後、赤い文字の横断幕が風に翻っていた。「工事強行より話し合いが先だ」。住民らは横断幕を県が設置している監視カメラに写るように掲げ、静かに抗議の意思を示した。

住民が中村法道知事との話し合いのための事前協議の前提として、「中断」を求めていた県道付け替え工事。県は28日、6月末に迫っていた工期を9月末に延長した。工期延長は6度目。少なくともあと3カ月は、県は工事を進め、住民らは座り込むという緊迫した状況が続くことになる。

住民の岩下すみ子さん(72)は「またかとがっくりする」と落胆。「(工事が中断すれば)数年ぶりに旅行に行こう」。住民間で話していたが、淡い期待ははかなく消えた。「毎日座り込むのも体力的に大変。いつまで続くんかね」

29日も現場では、山の掘削や土砂の運搬など、県道付け替え工事が進んだ。一方、「ダム本体工事」として予算が計上されている堤体両端の上部を掘削する工事は着工していない。県は「(着工しないのは)住民への配慮」と説明する。

住民の岩本宏之さん(76)は「理解を得ることなく工事を進めておいて、いまさら何が配慮か」と憤った。着工していないはずの「本体工事」の工期も9月末までの延長が決まっている。(岩佐遼介)

石木ダム 長崎県と同県佐世保市が、治水と市の水源確保を目的に、同県川棚町の石木川流域に計画。1975年度に国が事業採択した。当初完成予定は79年度。移転対象67戸のうち川原(こうばる)地区の13戸は立ち退きを拒否し、計画撤回を求めている。2019年5月に県収用委員会が反対地権者に土地の明け渡しを命じた裁決を出し、同年9月に土地の所有権は国に移転。同年11月の明け渡し期限後、県の行政代執行による強制収用の手続きが可能になった。

長崎県、石木ダム本体の掘削工期延長 9月末まで

(長崎新聞2021/6/29 11:13) https://nordot.app/782430433873870848?c=39546741839462401

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、県は28日、6月末までとしていたダム本体の掘削工事などの工期を9月末まで3カ月間延長したと明らかにした。施工業者と同日、変更契約を結んだ。

県は水没予定地に暮らす13世帯の反対住民との話し合いを模索する中で本体工事を見合わせており、工期延長は2回目。県道付け替え道路工事の盛り土などは住民らの抗議の座り込みで予定通りに進まず、6回目の延長となった。

県は中村法道知事との対話を実現しようと反対住民に条件面を詰める事前協議を提案しているが、住民側は工事の即時中断を求めており調整が難航している。

長崎県が石木ダムの工期を9月末まで延長

(テレビ長崎2021年6月29日 火曜 午前11:45) https://www.fnn.jp/articles/-/202663

東彼杵郡・川棚町に計画されている石木ダムについて、長崎県は28日、業者との契約を変更し、本体工事と付け替え道路の工期を9月末までに延長しました。

東彼・川棚町では、石木ダムの建設に伴って、水没する県道の代わりとなる付け替え道路の工事が進められています。

工期が6月末に迫る中、現地では建設に反対する地元住民が抗議の座り込みを続けていて、約40メートルの区間が手付かずのままです。

長崎県は28日、業者との契約を変更し、付け替え道路の工事を9月末まで延長しました。

あわせて本体工事についても、住民との話し合いの調整が難航していることなどから、工期を3カ月延長しています。

付け替え道路の工期延長はこれで6回目で、本体工事の延長は2回目です。

今後の工事の進め方について、長崎県の河川課は「話し合いや、協議の状況を踏まえて判断していきたい」としています。