水源連の最新ニュース

球磨川の市房ダム「やばい…280m超える」寸前で回避された緊急放流、緊迫の所長メモが歴史公文書に

昨年7月の熊本県の球磨川豪雨では、熊本県営市房ダムが緊急放流寸前のところまでいきました。その様子を記録した管理所長のメモの内容を伝える記事を掲載します。

昨年度から、ダムの事前放流の制度が始まり、市房ダムも事前放流で治水容量を増やすことになっていましたが、急激な降雨で事前放流はできませんでした。

ダムの事前放流の制度がどこまで有効なのかと思ってしまいます。

「やばい…280m超える」寸前で回避された緊急放流、緊迫の所長メモが歴史公文書に

(読売新聞2021/06/29 08:59)https://www.yomiuri.co.jp/national/20210629-OYT1T50092/

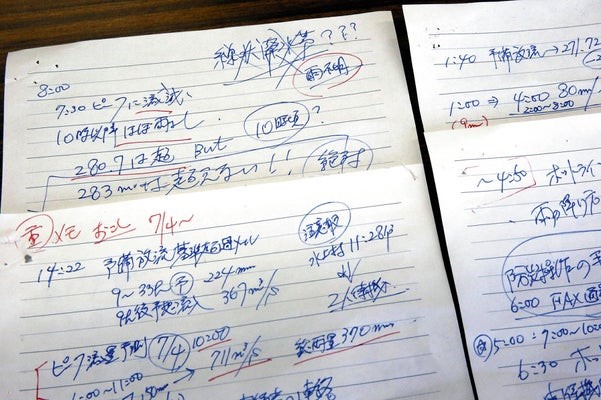

昨年7月4日の九州豪雨で緊急放流が寸前で回避された熊本県営市房ダム(水上村)について、塚本貴光・管理所長(50)が記していた当時のメモが残されていることが分かった。予測を超える雨量で水位が増す中、放流をぎりぎりで実施せずにすんだ緊迫した様子などを伝えている。県は今春、メモを永久保存に向けて「歴史公文書」に指定した。(丸山一樹)

市房ダムは、九州豪雨で氾濫した球磨川の上流にあり、総貯水量は4020万トン。治水ダムで、発電などにも活用されている。

市房ダムは、九州豪雨で氾濫した球磨川の上流にあり、総貯水量は4020万トン。治水ダムで、発電などにも活用されている。

(写真)紙4枚に書かれた当時の状況が分かるメモ=田中勝美撮影

(写真)紙4枚に書かれた当時の状況が分かるメモ=田中勝美撮影

メモは塚本所長が、雨の状況が変わっていくなか、事務所のパソコンを確認しながらダムの水位などを書き留めていった。事前にダムの容量を確保する「予備放流」の実施を決めることになった3日昼頃から、緊急放流を中止した4日昼頃までの記載。メモ紙4枚にペンで書かれ、水位上昇が始まった4日未明以降、殴り書きされている。

7月4日午前4時頃、塚本所長が見つめたパソコンの画面には、ダムに流れ込む流量が同9時までの3時間で想定される最大値(毎秒1300トン)を50トン上回るとの予測がコンピューターで算出されていた。緊急放流を実施する水位の目安(280・7メートル)に迫ることを意味していたのだ。

3日昼の段階では、流量のピークを毎秒約700トンと見込んでいたが、線状降水帯が停滞し、大幅に予測を上回った。

特別警報が発表されたのは午前4時50分。バケツをひっくり返したような雨の状況を<雨の降り方が異常>とつづった。

治水ダムは雨水を一時的にため、下流側の増水を抑えるのが役割。ダムから水があふれると、大洪水につながりかねないため、水位が限界に近づくと緊急放流が必要だ。ただ緊急放流は下流に大規模な浸水被害を引き起こす危険があり、細心の注意が求められる。

水位上昇が続き、所長らが緊急放流を行わざるを得ないと判断したのは午前6時頃だった。県河川課に連絡し、<防災操作の手続き→河川課 部長 決裁>とメモ。30分後には、県が同8時半から緊急放流を行うことを発表した。

<2h後、8時30分開始 早めの避難行動へ!>という記述も。

だが、その後の予測で同7時頃には、ダムでためられる最高水位となる「洪水時最高水位」(283メートル)を超えないことが判明。<流入量大幅減 283m超えない>と書き留めた。

(写真)「緊急放流を回避したい一心だった」。当時の状況を語る市房ダムの塚本所長(25日、熊本県水上村で)

(写真)「緊急放流を回避したい一心だった」。当時の状況を語る市房ダムの塚本所長(25日、熊本県水上村で)

同7時半頃に放流が1時間後に延期された。8時頃には雨脚が弱まり流量が減ると算出。8時45分頃に放流は見合わせとなり、10時半頃に中止が決まった。水位のピークは280・6メートルで緊急放流の目安まで10センチ。塚本所長は取材に「流域住民に不安を与えないため回避したい一心だった。本庁と協議し、ぎりぎりまで見極めた」と振り返った。

緊迫状況を記録、次世代の教訓に

熊本県は豪雨後、塚本所長が書き留めていたメモの存在を把握。緊迫した状況がわかり、歴史的に価値がある貴重な資料だと考え、4月1日付で「歴史公文書」に指定した。

歴史公文書は災害などの教訓を生かそうと、知事が重要と判断した文書を指定する県の独自制度。所長メモは保存期間が30年で、その後、永久保存される仕組みとなっている。

歴史公文書にはこれまでハンセン病や水俣病、熊本地震などのテーマが指定されていた。九州豪雨などが加わり16テーマとなったが、個人のメモが指定されるのは珍しいという。県は「時間ごとの状況や県の意思決定を図った瞬間などが記録されていて重要。今後の災害対応に生かすことができる」と説明している。

◆緊急放流 =「異常洪水時防災操作」と呼ばれる操作で、ダムへの流入量とほぼ同量の水を放流する。2018年の西日本豪雨では6府県の8ダムで行われ、愛媛県を流れる肱(ひじ)川の野村、鹿野川両ダムの下流域で大規模な浸水被害が起きた。市房ダムは過去に3度行われた。

真備の遺族ら、国や県を集団提訴 「人災」損害賠償求め岡山地裁に

カテゴリー:

2018年7月の西日本豪雨で、倉敷市真備町地区の小田川と3支流が決壊し、甚大な浸水被害が発生しました。犠牲者の遺族や被災者が10月25日、国などに損害賠償を求める集団訴訟を岡山地裁に起こしました。

その記事とニュースを掲載します。

昨年4月には別の住民らが国や中国電力などを相手に同様の訴訟を岡山地裁に起こしています。

真備の遺族ら、国や県を集団提訴 「人災」損害賠償求め岡山地裁に

(山陽新聞2021年06月25日 21時02分) https://www.sanyonews.jp/article/1145204

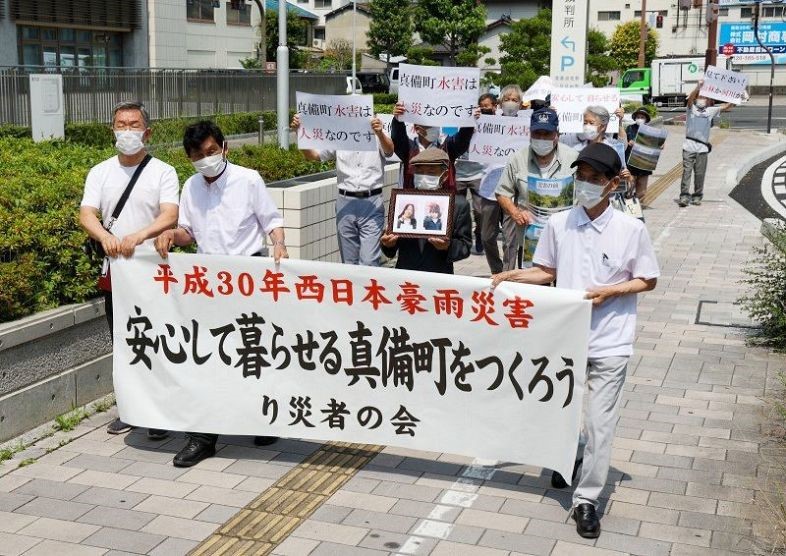

(写真)提訴のため岡山地裁に向かう原告団ら。訴えを記した横断幕や紙を掲げた

(写真)提訴のため岡山地裁に向かう原告団ら。訴えを記した横断幕や紙を掲げた

2018年7月の西日本豪雨で、倉敷市真備町地区の小田川と3支流が決壊し、甚大な浸水被害を受けたのは河川やダムの管理が不十分だったためとして、犠牲者の遺族や被災者が25日、国などに損害賠償を求める集団訴訟を岡山地裁に起こした。被災者による集団訴訟は岡山県内では2例目で、原告に遺族が加わるのは初めて。

原告団の吉田勤代表(75)=同市=によると、原告は直接死した住民の遺族1人を含む84世帯215人で、被災者らでつくる「り災者の会」が母体。賠償請求額は総額約6億4千万円に上る。

訴状では、国は小田川と高梁川との合流地点を下流部に付け替える治水工事の計画を1971年に発表したのに、災害発生前に完了させることを怠ったと指摘。高梁川上流の新成羽川ダム(高梁市)についても、管理する中国電力(広島市)に事前放流を指示しなかった過失があるとした。さらに、水の流れを確保する河道の掘削や樹木伐採▽越水を防ぐ堤防の管理▽堤防の切れ目を板でふさぐ「陸閘(りっこう)」の活用―が不適切だったとして、国や県、倉敷市の責任を追及している。

提訴後、地裁前での取材に吉田代表は「真備の水害は、起こるべくして起きた人災だ」と述べ、事前に予測でき、相当な準備をすれば防げたと強調。娘と孫を亡くした原告の会社員男性(62)=同市=は同市真備町地区での会見で、今も悲しみは癒えないとした上で、「2人のために一歩踏み出さないといけない。真実を明らかにしてほしい」と訴えた。

提訴を受け、国、県、倉敷市はいずれも「訴状が届いていないため、コメントを差し控えたい」とした。

真備町地区は、豪雨で町域の3割に当たる約1200ヘクタールが水没、直接死で51人が亡くなった。昨年4月には別の住民らが国や中国電力などを相手に同様の訴訟を岡山地裁に起こしており、今年3月の3次提訴時点で原告は計24世帯46人となっている。

豪雨 岡山 倉敷市真備町住民ら215人 国などに賠償求め提訴

(NHK 2021年6月25日 19時46分 )https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210625/k10013104281000.html

西日本豪雨の発生から来月で3年になるのを前に、岡山県倉敷市真備町の住民など200人余りが、川の堤防の決壊は治水対策を怠ったことなどが原因だとして、国などにおよそ6億4000万円の賠償を求める訴えを、25日、岡山地方裁判所に起こしました。

西日本豪雨の発生から来月で3年になるのを前に、岡山県倉敷市真備町の住民など200人余りが、川の堤防の決壊は治水対策を怠ったことなどが原因だとして、国などにおよそ6億4000万円の賠償を求める訴えを、25日、岡山地方裁判所に起こしました。

倉敷市真備町では3年前の西日本豪雨で、町を流れる小田川や支流の堤防の決壊によって、およそ5400棟の住宅が水につかって全半壊し、市内でおよそ4000人が一時、避難生活を送りました。

被災した住民など215人は、川の堤防が決壊したのは治水対策を怠ったことなどが原因だとして、国と岡山県、それに倉敷市に対し合わせておよそ6億4000万円の賠償を求める訴えを、25日、岡山地方裁判所に起こしました。

被災した住民など215人は、川の堤防が決壊したのは治水対策を怠ったことなどが原因だとして、国と岡山県、それに倉敷市に対し合わせておよそ6億4000万円の賠償を求める訴えを、25日、岡山地方裁判所に起こしました。

訴えによりますと、国が氾濫が起きた2つの川の合流地点で、およそ50年前に計画した護岸工事を実施しなかったことや、岡山県や倉敷市が川の堤防に設置されたゲートを封鎖しなかったことなどで、被害が広がったとしています。

訴えについて国などは「訴状が届いていないのでコメントは控えたい」としています。

3年前の豪雨の被害については、倉敷市真備町の別の住民など46人が、川の堤防が決壊したのは安全対策を怠ったことが原因だとして、国や中国電力などに賠償を求める訴えを起こし、裁判が続いています。

工事差止訴訟控訴審 証人申請を受入れずに結審 石木ダム

カテゴリー:

13世帯皆さんが生活の場を追われる所以はない!

2021年6月18日の福岡高等裁判所で開かれた、工事継続差止訴訟控訴審第4回期日の報告です

「不要な石木ダムのために13世帯住民が回復不可能な人格権侵害を受けるから、工事継続差し止めを求める」とした工事継続差止訴訟第一審の長崎地方裁判所判決(2020年3月24日)は、「本件事業等によって, その生命, 身体の安全が侵害されるおそれがあるとは認められず, その他の権利は, 差止請求の根拠となりえないから, その余の争点について判断するまでもなく, 本件差止請求は認められない。」とした棄却判決でした。

「ダム予定地と指定されたときから人格権侵害が始る」という私達の常識が裁判所に通らない!信じがたいことです。

控訴人側が提出した準備書面

ダム事業を完成させるには、そこの住民排除は必須です。そこで作り上げた生活すべての継続が断ち切られてしまいます。「人格権侵害!」と私達は直座に認識します。しかし、長崎県と佐世保市をはじめとして、事業認定処分をした九州地方整備局、全地権収用明渡を認めた長崎県収用委員会、行政不服審査請求を所管している国土交通大臣、長崎地方裁判所、福岡高等裁判所、最高裁判所は、「土地収用法で財産権の補償をしている。それ以上の利益侵害があるとしても、それらはダム事業地と決定した時点で、受任すべきことである」と判断しています。この判断自体が人格権侵害であることを認めさせる・・・・。 この問題と取組んだのが準備書面6(権利性)です。

ダム事業地住民の意見をまったく聞くことなしに、①佐世保市が石木ダムに水源開発を決めた、②長崎県が石木ダム事業に治水目的を加えた、それがことの始まりです。ダム事業予定地とされるや、そこの住民皆さんは自分たちの生活を守るためにダム対応に追われ、生活のすべてがダム問題に絡め取られてしまいます。平穏な生活がダム事業計画のために犠牲になってしまいます。しかし、こうばる13世帯住民は佐世保市民が持つ佐世保市長・佐世保市議会議員の選挙権を持っていないので、佐世保市政に参画する術を持ち合わせていません。佐世保市は、13世帯皆さんが持っている疑問を解消すべく説明責任を果たすことが先決です。

治水面は、長崎県が13世帯皆さんが持っている疑問を解消すべく説明責任を果たすことが先決です。利水面での問題点を整理し、控訴人側の考え方を記述したのが、準備書面7(利水面)です。

裁判所、今日で終結であると発言

終結に迎えた意見陳述

ア 検証等の申し出。

裁判所:証拠調べ(証人尋問) 必要性なし

2019年再評価でデタラメな需要予測をした佐世保市水道局長の尋問を要求しましたが、裁判所は不当にも却下しました。

イ 意見陳述

石丸勇控訴人 控訴審 意見陳述書 石丸勇 控訴人

-

-

- 利水面でも治水面でも石木ダムは不要な事業であるにもかかわらず、「石木ダムが必要」と強弁する長崎園と佐世保市の実態

- 権力者の意のまま勝手に解釈した土地収用法適用は、憲法違反

- 半世紀以上に亘って地域住民を苦しめてきた回復不可能で重大な人権侵害

- 石木ダム建設計画は、長崎県が当初から県民と住民をだまし続けながら進めて来た事業

- 「予備調査の結果、建設の必要が生じたとき

は、改めて書面による同意を受けた後着手する」旨の「覚書」無視 - 土地収用法をかざし県警機動隊を引き連れての強制測量 「覚書」無視

- 「話し合いを進めるため」としての事業認定申請 「覚書」無視

- 「話合い」のはずが、13世帯の住居を含む全用地を強制収用 「覚書」無視

- 「予備調査の結果、建設の必要が生じたとき

- 行政代執行を掛けなければ石木ダム建設が出来ない状況まで追い込まれている長崎県

- 現場での抗議行動に対する、県職員や佐世保市職員による敵視行動(手荒い対応、罵声・ののしり など)

- 果ては裁判を受ける権利さえも奪おうとする裁判当日を狙った工事強行

- 反対抗議行動は、すべて、「覚書き無視」への正当防衛

- 長崎県は負のスパイラルに陥り抜け出せない状態

- 今のままでは流血の事態を招く。

- 裁判所におかれましては、最悪の事態を回避するためにも事情をご理解の上、原告側の主張をお聞き届けいただきますようお願いいたします。

-

魚住昭三弁護士 控訴審 意見陳述書 魚住昭三弁護士

-

-

- 日本国憲法はう立憲民主主義を宣言している。

- 住民に不利益を課しながらも公共事業が必要とされる場合,当事者として不利益を受ける住民に対しては、起業者から十分な資料に基づき客観的に合理的な説明を求めることができることが保障されなければならない。

- 「地方公共団体の長、その議会の議員・・・は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」。

- 佐世保市とは全く関係のない別個の地方公共団体である川棚町石木郷川原の住民13家族約50人が、自らの意思に反してまで、立ち退きを迫られている。

- 石木ダム建設事業によって直接的に不利益を課されている川原の住民である控訴人等には、佐世保市議会議員、佐世保市長を選出するための選挙権それ自体が認められていない。

- 民主制の根本的過程が保障されていない場合、負担を負うべき住民の利益・権利を守るべき国家機関は、裁判所しかない。

- 本件控訴人らは、自らの利益・権利の侵害を訴えるための最後の機関である裁判所に頼るしかなかった。

- 将来世代の観点

- 共有財の最たるものである自らを包む自然環境、自らを培ってきた文化に支えられた平穏な生活の享受の可否という問題は、地球温暖化、環境破壊が進み、社会の持続可能性自体が問題となっている現代社会において、人間的発展の基盤に関わる重要な問題である。

- 控訴人らは、数世代先のことを考えて石木ダム建設事業を考えた場合、その守るべき利益の重大性を認識したからこそ、本件訴訟を提起した。

- まとめ

- 、石木ダム事業に人生をほんろうされている控訴人らが本件訴訟を提起するしかなかったことを理解していただき、判断を下していただきたい。

- 日本国憲法はう立憲民主主義を宣言している。

-

3. 次回 判決 10月21日(金)14時 1階101法廷

新聞報道

20210619 石木ダム建設計画 工事差し止め高裁結審 判決は10月21日 /長崎 _ 毎日新聞

当日の報告

石木川まもり隊ブログ の下記ページに報告が掲載されています。

石木ダム工事差止訴訟控訴審、結審

石木ダム反対住民 工事の即時中断を 改めて知事に要請 /長崎

中村法道・長崎県知事と、石木ダム反対の地元住民との直接の話し合いに向けた事前協議について、住民側は、その前提として工事の即時中断を求める文書を再び、知事に送りました。

その記事とニュースを掲載します。

石木ダム事前協議見送り

(長崎新聞2021/6/19 10:44) https://nordot.app/778798665581264896?c=174761113988793844

「穏やかな環境で話し合いたい」と話す岩下さん(手前左)ら住民=川棚町

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、水没予定地の反対住民13世帯でつくる「石木ダム絶対反対同盟」は18日、建設予定地などで続ける抗議の座り込み現場で記者会見を開いた。中村法道知事との対話に向けて県が求めている19日の事前協議開催について「現状では穏やかな話し合いはできない」として先に工事を中断するよう改めて訴えた。これを受けて県は事前協議をいったん見送ることを決めた。

住民は現在、ダム建設に伴う付け替え県道の工事現場とダム本体建設予定地近くの2カ所で、月曜-土曜の早朝から午後6時ごろまで抗議活動を続けている。

県は5月下旬、対話の実現に向け条件面を詰める事前協議を提案したが、住民側は工事の即時中断を要求。これに対し県は6月19日の事前協議を求める一方で、工事は中断しない考えを伝えていた。

住民側は会見で、17日に県に送った文書について説明。それによると、住民側が(事前協議で)抗議現場を離れた場合も県が「工事は粛々と進める」姿勢を示したといい、「話し合いを求める言動と思えず、怒りと不信感が増すばかりだ」と主張。その上で「工事を即時中断して穏やかな環境を作り、知事と直接話し合いができるようにお願いします」と求めた。

会見に出席した岩下和雄さん(74)は「私たちは話し合いを拒否していない。一時的にでも工事をストップして話し合いをしたい」と強調した。2017年8月にも、知事との対話に向けた協議を開いたが、県が付け替え県道の工事再開を譲らず決裂した経緯に触れ「県側が住民に無理な条件を提示し、話し合いができない状況をつくるのが理解できない」と訴えた。

一方、県は事前協議で工事の中断期間や場所などの条件面を詰めたい考え。県河川課は「穏やかな環境で知事との話し合いを行うためにも、反対住民の方々に条件面の協議に応じていただきたい」としている。

いつもより少ない座り込みの現場 雨の中、反対住民が記者会見

(西日本新聞2021/6/19 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/757445/

石木ダム・リポート ―6月18日―

石木川沿いの工事現場で報道陣の取材に応じる住民たち

雨の中、傘を差しての記者会見が開かれた。18日午前、長崎県川棚町の石木ダム建設工事現場。

「工事を即時中断し、穏やかな話し合いのできる環境をつくってほしい」。水没予定地に暮らす岩下和雄さん(74)ら反対住民はこの日、知事との話し合いに向けた事前協議を求める県に対し、こう回答した。岩下さんは集まった報道陣を前に「住民が協議を拒否したと受け取られるのは不本意。環境が整えば話し合いに応じたい」と、住民側の思いを丁寧に説明した。

事前協議は5月下旬に県が申し入れたが、住民側は「工事の中断」を要求した。県は今月11日に改めて協議開催を提案する文書を住民側に送っていた。

住民側の回答を受け、県は19日に開催を予定していた協議の見送りを決定。今後の対応については早急に検討するという。

かつて県は住民との話し合いに入るため、工事を中断したことがある。県道付け替え工事の進行を住民が阻止していた2017年8月、県は工事を止めて協議する場を設けた。

協議の場で、住民側は知事との面談を要望した。県は応じる姿勢を示したものの「工事の再開」も明言した。住民側は反発し、協議は物別れに終わった。協議のために工事が中断されたのは、わずか2週間あまりだった。

18日、福岡高裁に向かう住民や支援者もいた。県などを相手取った工事差し止め訴訟の控訴審で、意見陳述に臨んだのだ。

いつもより人数の少ない座り込みの現場。雨はしとしとと降り続いた。 (岩佐遼介)

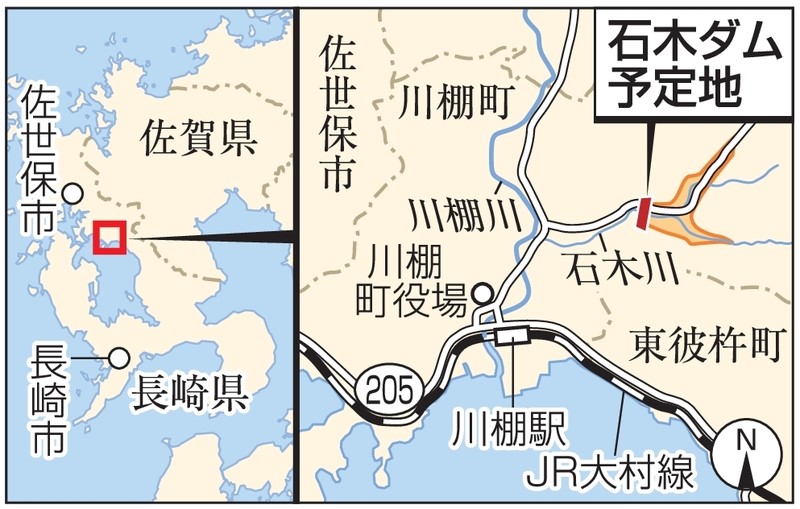

石木ダム 長崎県と同県佐世保市が、治水と市の水源確保を目的に、同県川棚町の石木川流域に計画。1975年度に国が事業採択した。当初完成予定は79年度。移転対象67戸のうち川原(こうばる)地区の13戸は立ち退きを拒否し、計画撤回を求めている。2019年5月に県収用委員会が反対地権者に土地の明け渡しを命じた裁決を出し、同年9月に土地の所有権は国に移転。同年11月の明け渡し期限後、県の行政代執行による強制収用の手続きが可能になった。

住民との「事前協議」、隔たり埋まらず断念 石木ダム

(朝日新聞2021年6月19日 9時00分)

石木ダム反対住民 工事の即時中断を 改めて知事に要請 /長崎

(毎日新聞長崎版 2021/6/19)https://mainichi.jp/articles/20210619/ddl/k42/040/442000c

県と佐世保市が川棚町に建設を計画する石木ダムを巡り、水没予定地の住民でつくる「石木ダム建設絶対反対同盟」は18日、工事を即時中断して穏やかな話し合いができる環境を作るよう改めて求める文書を、中村法道知事宛てに送ったと明らかにした。

県は住民側に、知事と住民の事前協議の場を設けるよう再提案していたが、住民側の意向を受け、19日の実施を目指していた事前協議を見送ることを決めた。

同町川原地区で記者会見した住民の岩下和雄さん(74)は、工事現場でのやり取りで、県職員が「事前協議に参加して座り込む住民がいなくなれば、その間に工事を進める」と発言したことを問題視し、「不信感が募るばかりで話し合いをする気持ちになっていない」と説明した。【綿貫洋】

〔長崎版〕

長崎】石木ダム反対地権者 工事現場で会見

(長崎文化放送2021/6/18(金) 20:42) https://news.yahoo.co.jp/articles/88ec0a0188bdd866d233771cc853e30e704597ca

(映像あり)

長崎県の石木ダム建設に反対する地権者が改めて工事の中断を訴えました。県は約2年ぶりの知事と住民の対話に向け先月から2回、地権者13世帯に対し話し合いを求める文書を送りました。

住民側は工事を阻止する座り込みを続けていて、協議のために現場を離れる間に、県が工事を進めることを危惧しています。県が設定した協議の日時は19日で、それを前に住民が現地で改めて現状を訴えました。

岩下和雄さんは「私たちがここにいなければ工事をするんじゃないかと尋ねました。その答えが工事は粛々と進めますということなんです。私たちはここを離れることはできません」と話しました。

住民側は17日付で知事に対し「工事を即時中断して穏やかな話し合いができる環境をつくり知事と直接話し合いたい」とする回答を県に郵送しています。

県は住民側の主張を受け19日の協議を中止しました。

「工事を即時中断し、話し合いのできる環境を」長崎県川棚町の石木ダムめぐり地元住民が県に回答書提出

(テレビ長崎2021/6/18(金) 19:10) https://news.yahoo.co.jp/articles/71990693735a652e694194dd52dcd94324f2d538

(映像あり)

東彼杵郡・川棚町の石木ダムの関連工事をめぐり、長崎県が反対する住民に申し入れた事前協議の場は実現しませんでした。

住民側は、あらためて知事に対し話し合いのできる環境を求める文書を送っています。

18日午前、石木ダムの建設に反対する地元住民は、座り込みを行う現地で会見を開き、中村 知事宛てに「工事を即時中断し、話し合いのできる環境を」とあらためて文書を送ったと明かしました。

長崎県側は、中村 知事と住民との話し合いに向け事前の協議を申し入れる文書を、5月と6月の2回、送っています。

住民側は長崎県の申し出に対して「協議の場を拒否しているわけではない」としたうえで、長崎県側の「座り込みの現場を離れれば工事を粛々と進める」といった発言への不信感を訴えました。

ダム建設予定地の住民「(長崎)県職員に対して不信感が募るばかりで、私たちは話し合いをしたいという気持ちになっていない。本当に話し合いを望むなら、私たちと話しができる状況を作ってほしい」

住民の参加が見込めないことなどから、長崎県は、19日午後予定していた事前協議の場を見送りました。

しかし、長崎県は引き続き協議の場を模索していて、今後の対応を検討するとしています。

石木ダム反対住民 事前協議の前提として再び工事の即時中断を

(NHK 2021年6月18日 18時08分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20210618/5030011751.html

石木ダムをめぐる長崎県の中村知事と、建設に反対する地元住民との直接の話し合いに向けた事前協議について、住民側は、その前提として工事の即時中断を求める文書を再び、中村知事に宛てて送ったことを明らかにしました。

石木ダムをめぐる長崎県の中村知事と、建設に反対する地元住民との直接の話し合いに向けた事前協議について、住民側は、その前提として工事の即時中断を求める文書を再び、中村知事に宛てて送ったことを明らかにしました。

長崎県は、川棚町で建設中の石木ダムをめぐって、中村知事と建設に反対する地元住民との直接の話し合いに向けた具体的な条件を確認するため、19日、川棚町中央公民館で、県側と住民側がそれぞれ5人程度出席する事前協議の場を設けるよう改めて提案する文書を、今月11日付けで地元住民13世帯に宛てて送りました。

これについて、住民側は18日、川棚町の建設現場で記者団の取材に応じ、その前提として工事の即時中断を求める文書を、17日付けで再び、中村知事に宛てて送ったことを明らかにしました。

文書では、「工事は中断しないとか、私たちが現場を離れれば工事は粛々と進めるなどと意に反したことばを繰り返され、県職員に対する怒りと不信感が増すばかりだ。このような状況では穏やかな協議が行えるとは思えない」としています。

住民の岩下和雄さんは「県は私たちが拒否したような状況を作りたいのではないか。工事を止めた穏やかな状況で話し合いたいだけだ。それは知事の望みでもあるのではないか」と述べました。

一方、長崎県は、住民側の意向を再確認したうえで、提案していた19日の事前協議を見送ることを決めました。

また、住民側が今回中村知事宛てに送った文書については、「前回の文書と同じく、求めている工事中断の具体的な期間などが書かれておらず、不明確な点が多い。今後、対応を協議したい」としています。

なぜ増える“浸水エリア”の住宅 ~水害から身を守るには~(NHKクローズアップ現代)

カテゴリー:

NHKクローズアップ現代で放映された「なぜ増える“浸水エリア”の住宅 ~水害から身を守るには~」を掲載します。

2020年9月の熊本県の球磨川水害、滋賀県の流域治水推進条例、2019年10月の多摩川水害、東京都の荒川沿いの問題を取り上げました。

なぜ増える“浸水エリア”の住宅 ~水害から身を守るには~

(NHKクローズアップ現代 2021年6月9日(水))https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4555/index.html

ハザードマップで浸水が想定されるエリアに住む人が、全国で20年間に150万人以上増えている。熊本県人吉市の30代夫婦は、去年の水害で命は助かったものの購入したばかりの新居は全壊。浸水想定が最大5mのエリアだったが、不動産会社から詳しい説明もなくリスクを正しく把握できなかったという。一方、浸水想定エリアに建つ都内のタワーマンションでは、水害発生が予測される数日前からの行動を定めたタイムラインを作成し万が一に備え始めた。浸水エリアで住宅が増える理由を探り、水害に強い町づくりについて考える。

※「水害から命を守る」情報サイトはこちらから

※放送から1週間は「見逃し配信」がご覧になれます。こちらから

出演者

• 秦 康範さん (山梨大学地域防災・マネジメント研究センター 准教授)

• 井上 裕貴 (アナウンサー) 、 保里 小百合 (アナウンサー)

なぜ増える?浸水エリアの住宅 命と暮らしをどう守る

保里:ことしは西日本を中心に例年より早い梅雨入りとなり、水害への警戒が必要となっています。

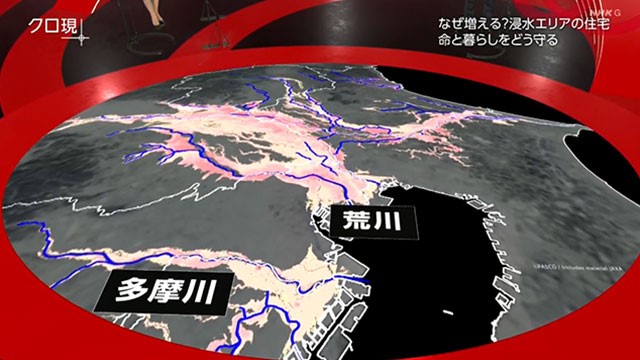

東京周辺の地図です。青色が河川。いま、荒川や多摩川が見えていますが、こうした川が氾濫すると、周辺が浸水するリスクがあります。ピンク色が付いている場所が、浸水リスクのある場所となっています。

そして、赤色で示しているのが、浸水想定エリアで人口が増えている場所です。特に東京は、その人口増加が顕著となっています。1995年からの20年間で、およそ51万人増え、およそ389万人が暮らしています。

そして、赤色で示しているのが、浸水想定エリアで人口が増えている場所です。特に東京は、その人口増加が顕著となっています。1995年からの20年間で、およそ51万人増え、およそ389万人が暮らしています。

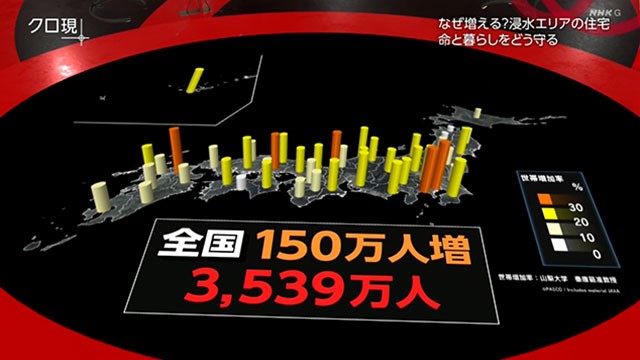

井上:東京など、首都圏だけではありません。その増加率を都道府県ごとに表したのが、こちら。20年間で47都道府県すべてで、浸水想定エリアの世帯が増加しています。東京だけでなく、神奈川では26万人増えて173万人。福岡で9万人増えて、95万人となっています。増えた人口、全国でおよそ150万人。浸水エリアに3,539万人が暮らしています。

人口が減少している日本でなぜ、水害のおそれがある浸水エリアに人が増えているのでしょうか。

人口が減少している日本でなぜ、水害のおそれがある浸水エリアに人が増えているのでしょうか。

“浸水想定5m” なぜ新築住宅が? 見過ごされてきた水害リスク

去年7月、九州各地を襲った記録的豪雨。熊本県・人吉市では、市内を流れる球磨川が氾濫し、20人が死亡、2,349棟が全半壊しました。

山本晃徳さん

山本晃徳さん

「家、丸ごと2軒流されとったよね」

ゆかりさん

「いい家だったのにね」

自宅が水没する被害を受けた、山本晃徳さんと、妻のゆかりさんです。2人が暮らす地区では、最大5m浸水しました。

自宅が水没する被害を受けた、山本晃徳さんと、妻のゆかりさんです。2人が暮らす地区では、最大5m浸水しました。

山本晃徳さん

「家は、もう水没ですね」

当日撮影した自宅の映像です。

川が氾濫する直前に高台にある実家に避難し、命は助かりましたが、予想もしなかった被害だったといいます。

川が氾濫する直前に高台にある実家に避難し、命は助かりましたが、予想もしなかった被害だったといいます。

山本晃徳さん

「水害に遭ったことが、これまでないから、その威力がどんなものか考えたことなかった」

ゆかりさん

「涙も出ないんですね」

山本晃徳さん

「ただショックで、ぼう然」

なぜ、山本さん夫婦は、浸水のおそれのあるエリアに新居を構えたのでしょうか。2年前、2人は結婚を機に、職場に近い場所で新居を探しました。

山本晃徳さん

「(新築が)この辺りに増えてきているのを聞いて」

そこで見つけたのが、球磨川近くで建設中の、一戸建て住宅でした。

平屋で庭付きの4LDK。価格はおよそ2,000万円。土地代は市内中心部の半額ほどで、理想の物件でした。

平屋で庭付きの4LDK。価格はおよそ2,000万円。土地代は市内中心部の半額ほどで、理想の物件でした。

山本晃徳さん

「若い方も多く、子どもも多くて、買い物とか利便性もあって、いい所だなって感じていましたけどね」

しかし、気になったのは水害のリスクです。夫の晃徳さんは、20代のころから消防団で活動していたため、事前にハザードマップで確認したといいます。

当時、自治体が配布していたハザードマップです。購入予定の土地は、最大5m近くの浸水が想定されていました。

晃徳さんは心配になり、地元の人たちに話を聞きました。しかし…。

晃徳さんは心配になり、地元の人たちに話を聞きました。しかし…。

山本晃徳さん

「『(水害が)あっても床下浸水じゃないか』とか、そういう話も聞いていたし。来るかもしれないの、その”かもしれない”で、住まないっていうことを考えるというのがあんまりなかった」

なぜ、この地区の水害の危険性が、住民の間で深く共有されてこなかったのか。住民が指摘する理由の1つが、地区の全域を守る、高さ9mの堤防です。

「これは(昭和)57年の水害痕なんですね」

「これは(昭和)57年の水害痕なんですね」

「上が(昭和)40年?」

「はい」

この地区は、かつて水害にたびたび見舞われ、町全体が水没したこともありました。昭和50年代、住民からの要望を受けた国は、新たに堤防を建設しました。「もう大雨が来ても大丈夫」。そんな意識が、地域の中で広がっていったといいます。

この地区は、かつて水害にたびたび見舞われ、町全体が水没したこともありました。昭和50年代、住民からの要望を受けた国は、新たに堤防を建設しました。「もう大雨が来ても大丈夫」。そんな意識が、地域の中で広がっていったといいます。

元・町内会長

「ここまでやっておけば良いだろうという気持ちはありました。それでもってある程度、皆さんの安心感が芽生えてきたんでなかろうかな」

堤防ができてから30年以上、大きな水害はなく、行政も浸水エリアでの居住などについて、規制をかけることはありませんでした。

人吉市 復興支援課 主幹 椎場博紀さん

「(水害が起きずに)踏みとどまっていた状態だったので。市内に新しい居住を構える方、そういう方に対する(水害)対策っていう意味においては、規制をかけてお住まいを制限するスタンスではなかった」

浸水エリアに住宅が増えた理由は、もう1つあります。市が推し進めた、宅地開発です。

椎場博紀さん

「こちらが、人吉市の都市計画マスタープラン。水と緑で豊かな暮らしを形成していく」

人吉市が2003年に策定した、都市計画です。人口の減少に歯止めがかからない中、若い世代を呼び込める町を目指しました。

注目したのが、市街地にほど近い、川沿いの田園地帯です。幹線道路などを建設し、民間による宅地開発を後押ししました。排水ポンプなどを整備して浸水リスクを減らし、開発しやすいエリアにしたといいます。こうして、浸水エリアに住宅が建てられていったのです。

<先月20日>

<先月20日>

『大雨に関する警戒レベル3。非常に激しい雨が予想されます』

ゆかりさん

「川、大丈夫と?怖いね」

山本晃徳さん

「夜中の1時が、えらい降るってなってたよ」

山本さんは家を修理して、今も暮らしています。安全な場所に移り住みたいと考えましたが、保険や行政からの支援金では、その費用を賄えませんでした。ことしも繰り返し大雨に見舞われていますが、命だけは守ろうと早めの避難を心がけています。

山本晃徳さん

「雨のたびに避難って考えるのは、つらい思いがあります。どうしても、この辺に住んでいる以上は命優先ということで」

浸水エリアでなぜ人口増加? その背景とは

保里:「なぜ増える?浸水エリアの住宅」。そして、「水害対策の課題」、さらに「都市豪雨への備え」について、お伝えしていきます。

そして関連リンクからは、ハザードマップの見方、そして防災グッズのポイントなど、水害から命を守るための情報をご覧いただけます。

井上:全国の浸水エリアで人口が増加しているという調査を行った、地域防災が専門の秦(はだ)康範さんにお聞きしていきます。秦さん、よろしくお願いします。

まず、この浸水リスクの高いエリアに多くの方が暮らしているという中で、住宅などの建築の規制、なぜ行われてこなかったのでしょうか。

秦 康範さん (山梨大学 准教授)

秦 康範さん (山梨大学 准教授)

秦さん:浸水エリアの建築を規制する法律というのはあったのですが、津波の被害を受けた地区であるとか、一部の適用事例を除いて、河川については適用された事例がほとんどないのが実情です。

まず、近年、気象がすごく激甚化しています。ですので、これまでの想定を超えるような台風や豪雨が発生していて、毎年のように大きな被害をもたらすようになってきた。こういう状況なのです。

ですから戦後一貫して、この堤防やダムを整備してきました。治水技術も発達してきました。ですから、中小の水害はほとんど抑え込んできたと、こういう経緯があって、住民も行政も水害のリスクについては、あまり注意を払ってこなかったのが実情なのかなと考えています。

井上:大変驚いたのですが、20年間で浸水エリアに150万人も増えたということなのですが、この背景にはどういうことがあったのでしょうか。

秦さん:全国各地を見ると、河川のそばで明らかに人が住むのに適していないような場所が宅地開発されていると、そういった状況がたくさん見られるようになっています。なぜこんなことが進むのかというところなのですが、土地を持っている地主さん、開発をしたいデベロッパー、手ごろな値段で住宅を買いたい買い手、この三方にとって非常に都合がいい状況が起きているのだと思います。さらに、国もマイホーム政策を推進していますし、2001年に都市計画法が改正されまして、宅地開発がより進むと、こういう状況が起きているのです。地方においては過疎も進んでいますので、短期的には人口が増加する、開発が歓迎される状況にあると。こういう状況だと思います。

保里:そうした中で、住む人はリスクを知らされるということはなかったのでしょうか。

秦さん:地震や水害の被害をいろんなところで見てきたのですが、地震については基本的には新しい家、耐震性の高い新しい家ほど被害が少ないといえるのですが、水害については立地がすべてなのです。水は低い所に集まるという特性がありますから、新しい家であっても大きな被害をたくさん受けているのを見てきました。

2018年の西日本豪雨の実際の被災地で調査された例があるのですが、事前にハザードマップを確認して、水害のリスクを認識していた人が僅か2割しかいなかったと。こういう調査結果もありまして、なかなか事前に水害リスクについて認知が進んでいない現状がございます。

こうしたことも受けて、昨年、国は法律を改正しまして、不動産の取り引きの際に、その土地の持っている水害リスクを説明することを義務化しました。今現状、こういう状況だと思います。

井上:今、秦さんが触れられた自治体の動きを見ていきたいのですが、滋賀県は都道府県として、全国で初めて浸水エリアでの建築制限に乗り出しました。ただ、そこには課題も見えてきたのです。

「浸水警戒区域」の指定が始まる 住宅に制限や補助 住民の反対が…

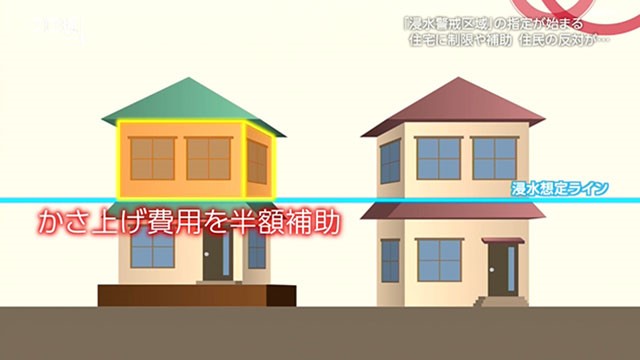

滋賀県では、2016年から3m以上の浸水が想定される場所について、浸水警戒区域への指定を進めています。

警戒区域に指定されると、新しく家を建てる際には避難できる空間を設けるよう、義務づけられます。既存の住宅の場合は、かさ上げ工事などに対して費用の半額が補助されます。

滋賀県 流域政策局 主幹 山田千尋さん

滋賀県 流域政策局 主幹 山田千尋さん

「リスクをお知らせするだけでは、命は守れないと思っていまして。私どもも一緒に協力しながらチェックさせていただくことで、きちっと安全な住まいにして、逃げ遅れたときでも命を守れるようにしていく」

しかし、制度の導入から5年たった今も、計画は思うように進んでいません。赤い色で示されたのが、3m以上の浸水が想定される場所です。そのうち、50か所を警戒区域の候補にしましたが、まだ7か所しか指定できていません。

その理由は、住民の合意を得るのが難しいためです。

中心部を川が流れる、甲賀市(こうかし)の黄瀬地区。浸水想定が3mを超えるエリアがありますが、警戒区域の指定は一部にとどまっています。

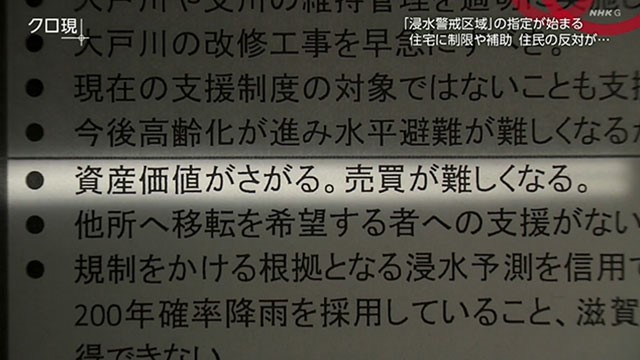

県が、住民と協議した際に寄せられた意見です。「土地の資産価値が下がる」、「売買が難しくなる」、「警戒区域の指定にかける費用を、河川の改修に使うべきだ」、といった声が上がっていました。

黄瀬地区 元区長 安田佐登志さん

黄瀬地区 元区長 安田佐登志さん

「反対の方もおられるまま結論を出してしまうと、区民を分断することにもつながりかねない。これを一つにするというのは、大変難しい」

山田千尋さん

「いろんなご意見があるので、そこをいかに県がやりたいと思っていることを、ご理解いただくかというところが一番難しい。リスクの周知も徹底すると共に、浸水警戒区域の指定も、できるだけ迅速に進めたい」

「浸水警戒区域」の指定が始まる 合意形成をどう進めていくのか

保里:資産価値が下がるのは困る、という意見もありました。秦さん、合意形成がなかなか難しいようですね。

秦さん:滋賀は京都や大阪のベッドタウンになっていまして、非常に近年、浸水想定区域で人口・世帯数が増えているのです。ですから、対策が急務だと思います。

ただ、この浸水のリスクなのですが、起きるかもしれないですが、やっぱり起きないかもしれないと思う人がたくさんおられます。実際、被災地で調査をしても、「まさか」とか、「水害が起きるとは思わなかった」という声を多数聞かれます。

ただ、この近年、激甚化している気象災害ですから、水害リスクを高く認識していくことが求められると思います。この合意形成、すごく大事だと思います。

井上:ちなみに、合意形成が難しい場合があると思うのですが、これはどう捉えていますか。

秦さん:滋賀県の事例は、開発を制限したり、規制をかけるための説明会を丁寧にしているのですが、これは制限を行う区域指定だけではなくて、その丁寧な説明のプロセスそのものが、住民自身のリスクの認識を高めることにつながっていると思います。ですから、非常に望ましい、全国でも取り上げてほしい取り組みだと思います。

保里:では、すでに多くの人が浸水エリアに住んでいる都市では、一体どうすればいいのでしょうか。およそ389万人が浸水エリアに暮らしている東京では、対策が急がれています。

井上:おととしの台風19号で、甚大な被害が発生。タワーマンションなど、都市型水害の課題が浮かび上がってきました。

東京などの大都市の浸水リスク タワマン設計変更 水害を逆算して準備

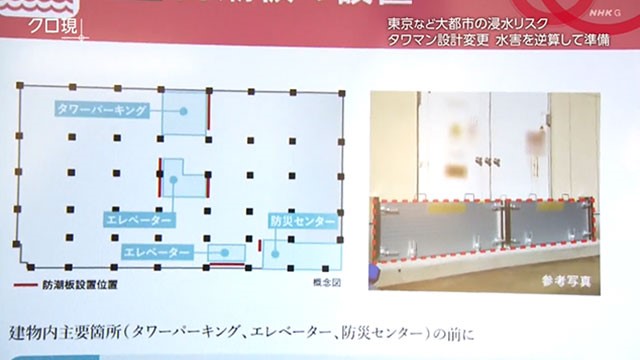

東京の西部、多摩川沿いに建設中のタワーマンションです。最先端の水害対策を導入する計画です。

大手不動産会社など、4社で開発を進める、33階建てのタワーマンション。おととしの台風19号をきっかけに、数億円をかけて設計を変更しました。エレベーターの1階部分などに、高さ50センチの防潮板を設置。

大手不動産会社など、4社で開発を進める、33階建てのタワーマンション。おととしの台風19号をきっかけに、数億円をかけて設計を変更しました。エレベーターの1階部分などに、高さ50センチの防潮板を設置。

ポイントは電気室。電気設備が重いため地下に設置する予定でしたが、建物の強度を計算し直した上で、地上2階に移すことにしました。

ポイントは電気室。電気設備が重いため地下に設置する予定でしたが、建物の強度を計算し直した上で、地上2階に移すことにしました。

不動産会社 開発担当

「変更については非常に難しい判断だったが、お住まいになっていただく方の安全には代えがたいということで、各社と協議をして決定した」

すでに多くの人が暮らしている浸水エリアで、水害に強い町をどう目指すのか。住民が行政に働きかけ、対策につなげた地域があります。

最大7mの浸水が想定される、荒川沿いの地域です。水害対策をすすめる、住民の鈴木周一さんです。

足立区 柳原東町会 会長 鈴木周一さん

「京成電鉄が通っているので、かなり(堤防が)下がっている」

「京成電鉄が通っているので、かなり(堤防が)下がっている」

鈴木さんが懸念しているのは、線路がかかる、この場所です。周りの堤防よりも3m低くなっていて、荒川の弱点とされています。

もしここで堤防が決壊すると…。浅草や上野、そして7キロ離れた秋葉原周辺まで、浸水被害が及ぶと見られています。

もしここで堤防が決壊すると…。浅草や上野、そして7キロ離れた秋葉原周辺まで、浸水被害が及ぶと見られています。

周辺の町会やマンションでは、一刻も早い対策を行政に要望。すると、去年7月に区が土のうを積み、今年度中には国がコンクリートの壁を造ることが決まりました。

周辺の町会やマンションでは、一刻も早い対策を行政に要望。すると、去年7月に区が土のうを積み、今年度中には国がコンクリートの壁を造ることが決まりました。

鈴木周一さん

「ここが危険な場所だと注目してもらって、行政が手を打とうとしてくれていることが目の当たりにできるので、ありがたいことだと思う」

河川の氾濫が迫るとき、住民がどう対応するのか。独自の備えも始まっています。およそ1,500人が暮らす、タワーマンション。ここではマンションの理事会で、水害対策のタイムラインを作りました。水害発生が予測される時間から逆算して、いつ、何を、誰が行うのか、細かく決めています。

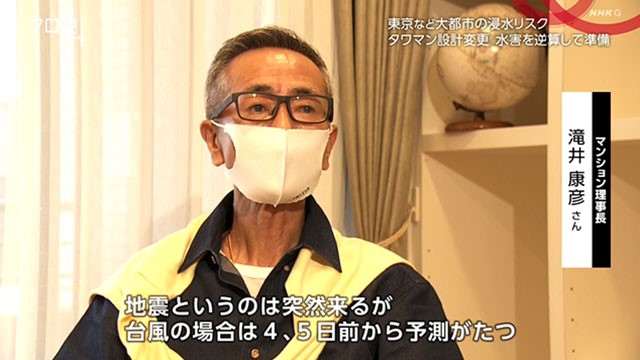

マンション理事長 滝井康彦さん

マンション理事長 滝井康彦さん

「地震というのは突然来るが、台風の場合は4、5日前から予測がたつ。水が来てから、被害が出てからでは意味がないので、予防のためにやる」

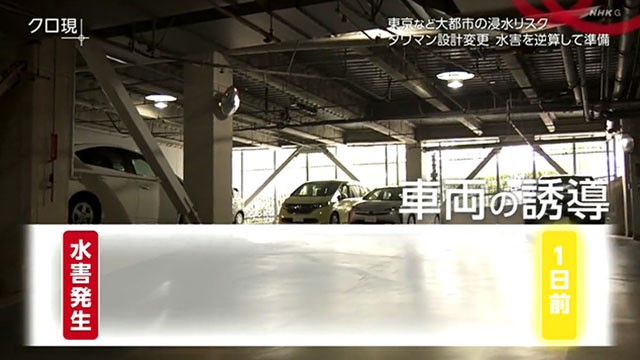

タイムラインでは、水害の発生が予測される1日前に、住民の代表が低い階の車を上の階の空きスペースなどに移動するよう呼びかけます。

タイムラインでは、水害の発生が予測される1日前に、住民の代表が低い階の車を上の階の空きスペースなどに移動するよう呼びかけます。

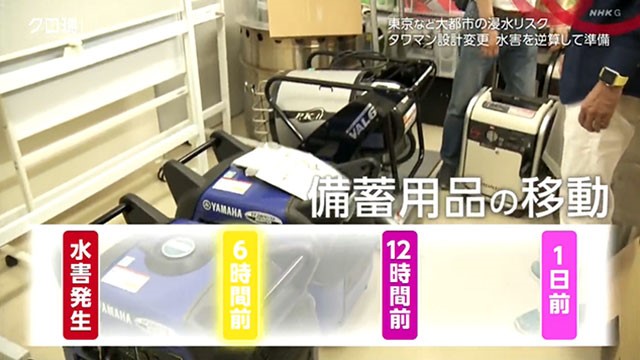

12時間前には、マンション全体の電力を賄う、電気室の防護。10人で手分けして土のうを積み、扉には防水シートを貼ります。

12時間前には、マンション全体の電力を賄う、電気室の防護。10人で手分けして土のうを積み、扉には防水シートを貼ります。

滝井康彦さん

「うちのマンションに合ったタイムラインじゃなきゃいけないし、住んでいる人が本当にこういうふうにしないと困るよなってことを考えて作った。住んでいる住民が考えるのが、一番じゃないですか」

もう1つ大切なのは、人口が増える浸水エリアでの避難場所の確保です。

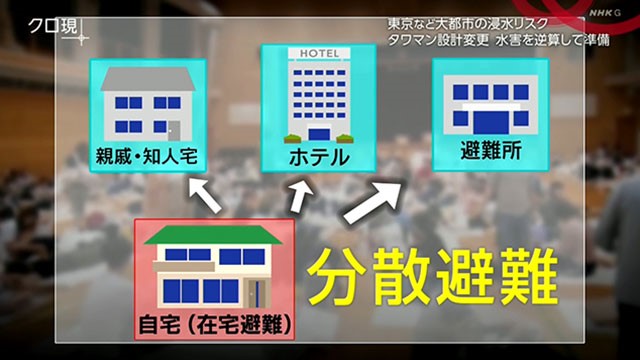

おととしの台風19号のとき、足立区では3万人以上が避難所に詰めかけ、混み合ってしまうところがありました。新型コロナの感染拡大が懸念される今、求められているのが「分散避難」です。避難所だけでなく、自宅の上の階や、親戚、知人の家、ホテルなどに分かれて避難することです。

町会では、住民およそ1,500人に分散避難を呼びかけ、緊急避難できる場所も町会独自に確保しています。

「こういう踊り場とか」

「一番ぬれなくて」

鈴木周一さん

鈴木周一さん

「洪水から身を守る場所としては、十分役に立つ。命だけは守らなくちゃいけない」

東京などの大都市の浸水リスク 命と暮らしをどう守る

保里:関連リンクからは、水害から命を守るための情報を手に入れることができます。

秦さん、人口の多い都市部での対策は、またひと際、難しいという現状が見えてきましたね。

秦さん:特に東京は土地が低いのです。ですから、いわゆるゼロメートル地帯も非常に広がっていますので、ひとたび浸水すると、なかなか水が引かないと。場所によっては、1週間以上浸水してしまうと。ですから長期間、籠城しなくてはいけないような事態が想定されています。ですから、ほかの地域に比べて、一段高い対策が求められると思います。

具体的には、VTRでも紹介があったような、地域で、もしくは個人でタイムラインを事前に準備しておく。いつ、どのようなタイミングで、どういう対応をするのか決めておくということです。

あとは、長期間浸水する可能性がありますので、籠城できるだけの準備をしておく、これが求められると思います。

井上:そして秦さん、お聞きしていると、安さだったり広さにひかれて、子どもがいる家族連れだったり、高齢者施設も集まっていくと。その中で水害に強い町づくり、どうしたらつながるのでしょうか。

秦さん:まずは、長期的な視点で「居住誘導」を進めていくこと。災害リスクの高いエリアから、できるだけリスクの低い所に人口を誘導していく、そうしたことが求められると思います。

わが国は、もともと人が住んでいた中心市街地がどんどん空き家が増えたり人口が減っていて、相対的に災害リスクの高い郊外がどんどん開発されていると。今、こんな状況になっているのです。

ですから、リスクの高いところの開発をこれから制限していって、中心市街地の開発や、空き家の解消など、これまでにない取り組みが求められていくと思います。

人口減少が進む、わが国ですので、災害リスクの低い所で質の高い住宅を整備していくことが求められると思います。

井上:これから雨のシーズンということになりますけれど、皆さんにはどういう意識を持っていただきたいと思いますか。

秦さん:気象がますます激甚化している状況を、きちんとリスクに対して理解をして、一人一人がわがこととして水害対策を考えていく、そうしたことが求められると思います。行政に頼るのではなくて、住民自身がリスクに向き合って対策を考えることが大事だと思います。