水源連の最新ニュース

浸水危険地での建築に許可制 「流域治水」関連法成立

流域治水関連法が今日〔4月28日〕、参院本会議で可決、成立しました。下記の記事の通りです。

この流水治水関連法が実際にどこまで有効に機能する法律になるのかはまだわかりません。

信濃毎日新聞の社説が指摘しているように、流域治水の推進において重視されるべきは計画策定への流域住民の参画であり、流域住民の合意です。

浸水防止区域を創設、住宅移転を促す 関連法成立

(日本経済新聞2021年4月28日 17:00)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA274BS0X20C21A4000000/

(写真)2019年の台風19号で千曲川の堤防が決壊して大規模浸水した長野市の市街地

(写真)2019年の台風19号で千曲川の堤防が決壊して大規模浸水した長野市の市街地

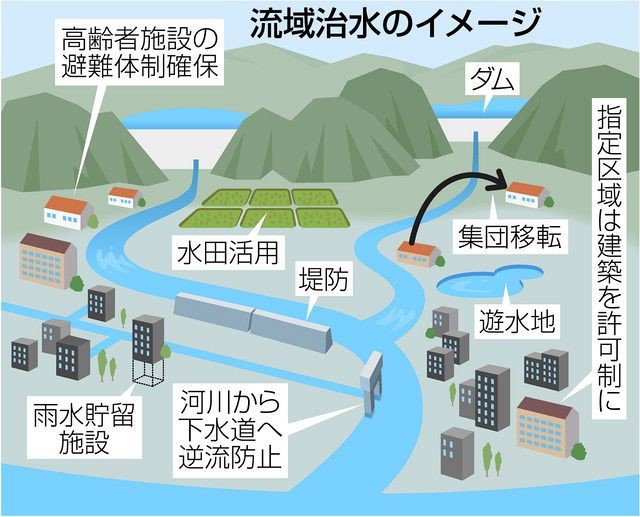

大規模な水災にハード・ソフト一体で備えるための流域治水関連法が28日の参院本会議で可決、成立した。浸水の危険が高い地区を対象にした浸水被害防止区域を創設し、住宅や高齢者施設などの開発を制限する。安全な地区への移転も促し、災害に遭っても被害を軽減できるようにする。

河川法など9つの改正法が年内に施行する。気候変動の影響などで豪雨や洪水による被害が大きくなっていることを受け、堤防などのハード整備だけでなく、まちづくりや住民移転などを組み合わせて被害を軽減する「流域治水」を進める。

ソフト面では、都道府県が数十年に1度の豪雨を想定した浸水被害防止区域を新たに指定できるようにする。住宅や高齢者施設などの建築を許可制とし、安全基準を満たさない開発を抑える。集団移転を促す対象にも加え、安全な地区に居住者を誘導する。

氾濫が増える中小河川対策も強化し、管理する自治体に浸水想定区域の指定を義務づける。これまでは水害の危険があるのに住民に周知されていないケースがあった。

ハード対策では堤防などに加え、河川流域で雨水をためる土地や貯留施設などの整備を加速する。こうした施設の固定資産税を軽減したり、補助金を活用したりする。

「流域治水」関連法が成立 河川沿いを「貯留機能保全区域」に

(毎日新聞2021/4/28(水) 20:21)https://news.yahoo.co.jp/articles/a2b0bf10eee04da5943a01168268da38ba48ad04

自治体や企業、住民が協働して河川の流域全体で治水の実効性を高める流域治水関連法が28日、参院本会議で可決、成立した。浸水被害の危険がある地区の開発規制や避難対策が柱。今年11月までに順次施行する。

気候変動で降雨量が増加し、従来の堤防やダムで対応しきれない水害が多発していることから、河川法など関係する法律9本を一括で改正して抜本的な対策を講じる。河川の氾濫をできるだけ防ぎ、被害を最小限に抑えるなどの方策を充実させる。豪雨で氾濫するリスクが高い河川流域で貯水機能を持つ場所を整備し、住宅や福祉施設の建築を許可制とするなどの対策を進める。

貯水対策では、農地など河川沿いの低地を「貯留機能保全区域」に指定。盛り土などの開発行為は事前の届け出を義務づける。氾濫が起きやすい河川の周辺地域に住宅や高齢者福祉施設などを建てる際は許可制とし、都道府県などが居室に浸水深以上の高さがあるかや洪水で倒壊しない強度かを確認する。

高齢者福祉施設で適切な避難計画が策定され、訓練が行われているかを市区町村が確認し、施設管理者に助言、勧告することができる。民間ビルの地下に貯水施設を整備した場合に固定資産税を減免する規定も設けた。現在は大規模河川について市区町村が作成しているハザードマップを中小河川にも拡大する。国土交通省は2025年度までに1万7000の河川で作成することを目指す。【岩崎邦宏】

浸水危険地での建築に許可制 「流域治水」関連法成立

(中日新聞2021年4月28日 16時00分) https://www.chunichi.co.jp/article/244877

まち全体で水害を防ぐ「流域治水」関連法が二十八日、参院本会議で可決、成立した。浸水被害の危険が著しく高いエリアは許可なく住宅建築などができないようにする。ハザードマップ(避難地図)を大きな川だけでなく中小河川でも作成し、リスクを事前に周知。雨水を一時的にためる川沿いの低地を保全する仕組みも設ける。一部を除き十月末までに施行する。

まち全体で水害を防ぐ「流域治水」関連法が二十八日、参院本会議で可決、成立した。浸水被害の危険が著しく高いエリアは許可なく住宅建築などができないようにする。ハザードマップ(避難地図)を大きな川だけでなく中小河川でも作成し、リスクを事前に周知。雨水を一時的にためる川沿いの低地を保全する仕組みも設ける。一部を除き十月末までに施行する。

気候変動でダムや堤防の能力を超える大雨が降るようになり、大規模な浸水被害が多発。河川法など九本の関係法律を一括で改正、開発規制や避難対策などを総動員、被害を最小限に抑えるまちづくりを目指す。

建築許可制とするのは、川幅が狭いなど氾濫が起きやすい河川の周辺。都道府県知事が区域指定し、住宅や病院、高齢者・障害者向け施設は、居室の高さや強度を確認した上で許可する。最近の豪雨は住宅で多くの死者が出ており、浸水や倒壊のリスクを減らす。

川沿いの水田などに雨水をためれば河川への流入量を減らせるため、指定エリアの開発行為は届け出制にする。民間ビルの地下に雨水貯留施設を設ける場合、費用を補助したり、税制面で優遇したりする。

〈社説〉流域治水法成立 住民の理解が欠かせない

(信濃毎日新聞2021/04/30 09:12) https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021043000156

ダムや堤防だけではなく、まち全体で水害を防ぐことを目的にした「流域治水」関連法が参院本会議で可決、成立した。

被害が起きやすい地域の住宅や病院などの建設を許可制にするほか、川沿いの低地を保全する仕組みをつくる。高齢者施設の避難体制も自治体がチェックしていく。

県内に大きな被害をもたらした2019年10月の台風19号災害など、気候変動でダムや堤防の能力を超える大雨が降るケースが目に見えて増加している。

既存の治水対策は限界にきている。上下流に関係なく、流域全体で川への流出量を抑制することが欠かせない。洪水に備え、被害を最小限にする方策も必要である。

流域治水の必要性は、数十年前から指摘されていた。それなのに、国や自治体は被害が顕在化するまでダムや堤防に頼った治水を続け、真剣に取り組んでこなかった。被害拡大に伴い、ようやく実現した政策の大転換である。

ただし、流域治水を進めるには課題が少なくない。

県内では田中康夫元知事の「脱ダム」宣言後に、ダムが計画されていた流域ごとに、自治体や住民が対策を議論した経緯がある。それでも前に進まなかった。

長野市の浅川流域では、必要とされた遊水地が確保できず、雨水を各家庭でためる貯留タンクの設置の補助制度も利用がなかなか伸びなかった。住民理解を得るのが簡単ではないからだ。

今回の関連法では、氾濫しやすい河川の周辺地域を知事が指定し、住宅などの新築時に居室の高さや強度をチェックする。浸水被害軽減に役立つ低地の水田などは開発を届け出制にする。対象地区では、住民の負担が増え、経済行為も自由にできなくなる。

台風19号災害を受け、国や県が遊水地整備を進めている千曲川流域では、優良な農地を失うことに抵抗感を示す地権者が少なくないという。地権者が100人以上となる計画地もあり、多くは今後の見通しが立っていない。

必要なことは、流域の住民や事業者、自治体が一体となって治水に取り組む環境をつくることだ。従来政策の限界を説明し、住民の財産と命を守るために何が必要なのか、自治体は丁寧に説明し、住民合意を得なければならない。

住民負担を資金面や税制面で軽減する対策も考えていく必要がある。遊水地の整備では、地権者が納得できる補償や代替地の確保も欠かせない。

佐世保市水道の給水量の渇水年との比較 石木ダムは全く不要

カテゴリー:

長崎県川棚町では治水利水の両面で必要性がない石木ダムの建設を阻止する闘いが続けられています。

石木ダムの利水の最新資料(2020年度のデータ)を入手できましたので、最新のグラフを掲載します。下記の通りです。

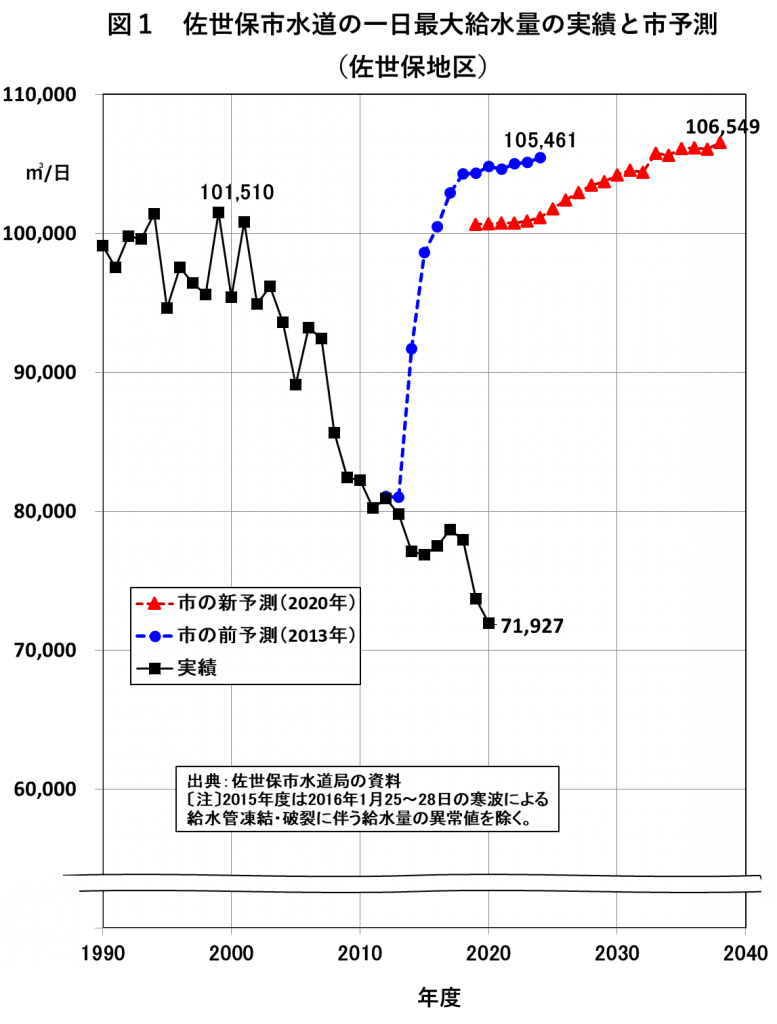

図1は佐世保市水道(佐世保地区)の一日最大給水量の実績と市予測です。実績は2000年代に入ってから、ほぼ減り続け、最近20年間で3割近く減り、2020年度は71927㎥/日になりました。

しかし、市予測では一日最大給水量が106549㎥/日まで増えることになっています。架空予測であることは明白です。

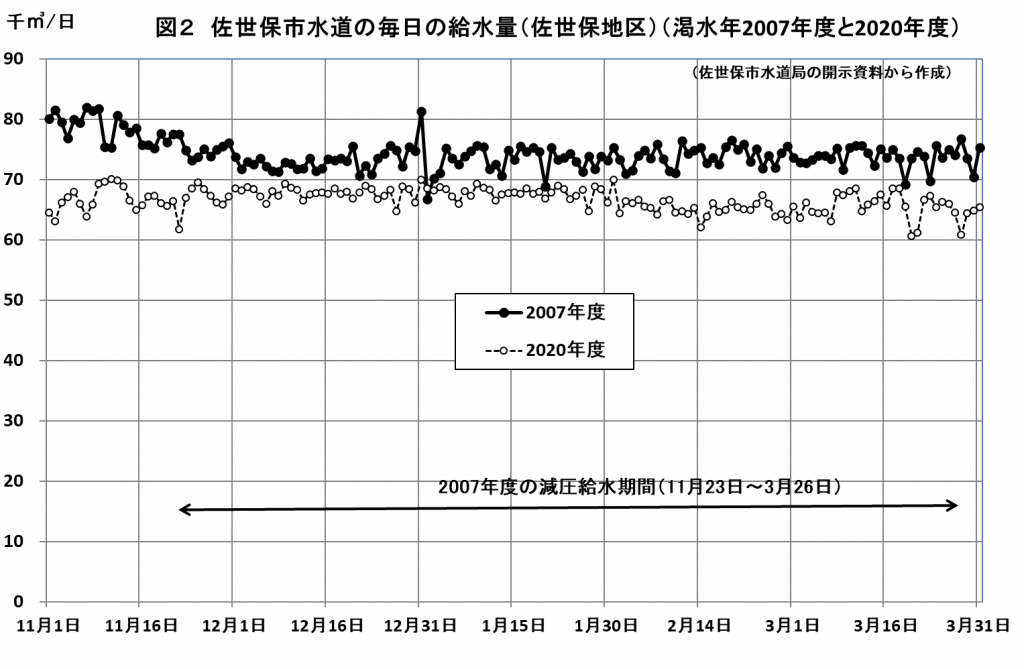

給水量の減少が続いてきたことにより、最近20年間で最大の渇水年「2007年度」と2020年度の毎日の給水量を比較すると、図2の通り、2020年度は2007年度をかなり下回っています。2007年度は10年に1回程度の渇水年とされていますが、その程度の渇水が再来しても特段の対応は必要ありません。

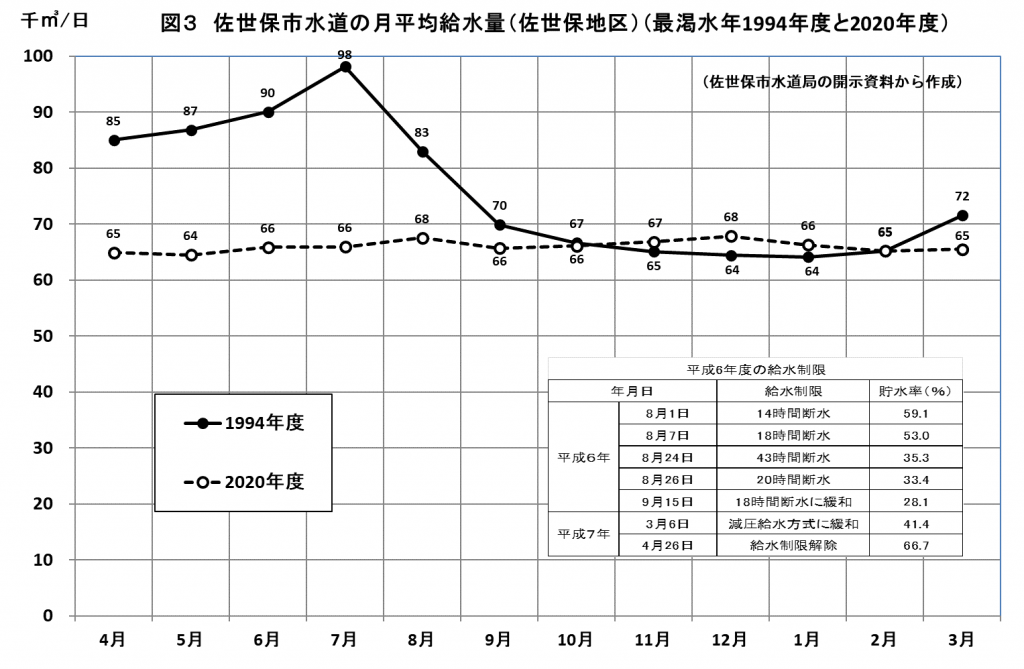

過去最大の渇水年とされているのが1994年度です。西日本で最大の渇水年でした。

その1994年度と2020年度を比較したのが図3です。1994年度の水道給水量は月単位の数字しか残っていないので、月平均値の比較になります。

1994年度の最も厳しい渇水月でも2020年度の給水量はほぼ同程度ですから、現在、過去最大の渇水が再来しても、多少の措置で対応することができます。

1994年度渇水は市の対応がお粗末で、長時間の断水が行われましたが、今ならば、給水量が大きく減少していますので、断水になることはありません。多少の減圧給水で十分に対応できると思います。

最近は給水量の年間変動が小さくなっています。かつては見られた季節変動がかなり小さくなっています。

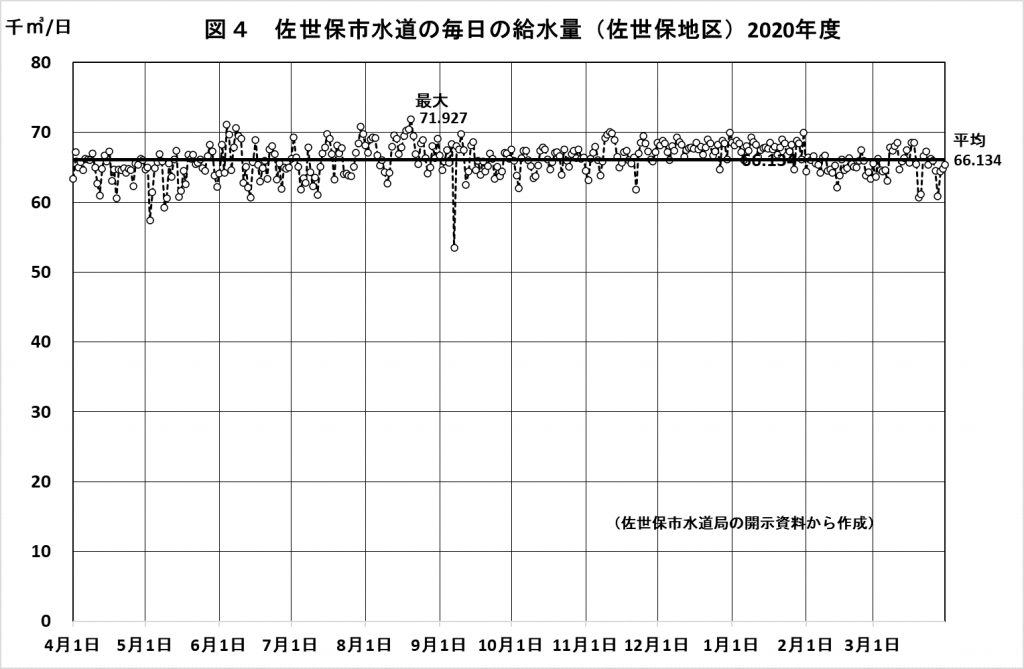

図4の通り、2020年度は一日平均給水量66134㎥/日に対して、一日最大給水量は71927㎥/日で、最大/平均は1.09にとどまっています。

しかし、佐世保市の給水量の予測では最大/平均が1.25です。これが将来の一日最大給水量予測値をひどく大きくする予測テクニックの一つになっています。

佐世保市水道の保有水源を正しく評価すれば、10万㎥/日以上ありますので、給水量の最近の動向を見れば、石木ダムの新規水源が必要であるはずがありません。

治水面の話は割愛しますが、石木ダムは治水面でも不要なダムです。

この無意味なダムの建設を阻止しましょう。

稚アユの放流ピーク 球磨川 川辺川ダムの環境アセスはどうなるのか

球磨川での稚アユ放流がピークだという記事を掲載します。その下の記事は3週間前の記事ですが、「川をさかのぼる稚アユを捕まえて上流で放流する「稚アユすくい」が最盛期を迎えている」という記事です。

将来、もし川辺川ダムがつくられれば、球磨川におけるアユの生息はどうなるのでしょうか。

川辺川ダムはアユの生息など、球磨川の自然に大きな影響が与えるのですから、少なくとも、環境アセス法による川辺川ダムの環境影響評価を何年もかけて行わなければならないはずです。

今朝、熊本県球磨川流域復興局の担当者に電話して、川辺川ダムの環境アセスの手続きはどのような見通しなのかを聞きましたが、あいまいな返事でした。

川辺川ダムが流水型ダムになるならば、ダムの根拠法が特定多目的ダム法から河川法になって、新しく計画されるダムになり、環境アセス法施行後のダム事業となるのだから、環境アセス法の対象となることは必至であると説明しましたが、国がきめることだからというあいまいな返事でした。

昨年11月に蒲島郁夫・熊本県知事は環境アセス法に基づく川辺川ダムの環境アセスの実施を求めると明言したにもかかわらず、4月7日の衆議院国土交通委員会で国土交通省の水管理・国土保全局長は川辺川ダムは環境アセス法の対象外だと答弁しています。

蒲島知事はなぜ、黙っているのでしょうか。

稚アユの放流ピーク 球磨川

(西日本新聞2021/4/25 11:30 )https://www.nishinippon.co.jp/item/n/729162/

球磨川に放流される稚アユ

球磨川に放流される稚アユ

6月のアユ漁解禁を前に、アユ釣りの名所で知られる球磨川で稚アユの放流がピークを迎えている。球磨川漁協は23日、熊本県人吉市内の川岸から約3万2千匹を放流。稚アユは川の中へ勢いよく泳ぎだしていった。

アユの遡上(そじょう)を助けるため、漁協は下流で捕まえた稚アユや、天然アユから採卵して施設で育てたものを上流約30地点で放流している。この日は熊本市の施設で育てた稚アユを用意。タンク内からホースで一斉に放流した。

漁協によると、今年の放流予定数は約250万匹。昨年7月の豪雨の影響で産卵数の減少が心配されたが、成育は順調だという。 (中村太郎)

【動画】豪雨ニモ負ケズ、球磨川にアユ戻る

(西日本新聞2021/4/3 18:28) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/717913/

球磨川堰の魚道で跳ねる稚アユ=熊本県八代市(撮影・佐藤雄太朗)

球磨川堰の魚道で跳ねる稚アユ=熊本県八代市(撮影・佐藤雄太朗)

熊本県八代市の球磨川堰(ぜき)で、川をさかのぼる稚アユを捕まえて上流で放流する「稚アユすくい」が最盛期を迎えている。同堰では、ダムなどがアユの遡上(そじょう)を妨げるため、球磨川漁業協同組合が毎年春に捕獲し、人吉市など約30カ所で放流する。前年の捕獲量は19万匹だったが、今年は3月末までに80万匹と大幅に増えた。昨年の熊本豪雨で球磨川堰上流にあるダムが開放され、多くのアユが下流域に向かったことなどが原因の一つとみられる。

堀川泰注組合長(73)は「アユは球磨川の象徴。豪雨の影響で今年はだめかもと言われていたが、想像以上に戻ってきたのでうれしい」。作業は4月末ごろまで続く。(佐藤雄太朗)

国交省中間報告案「科学的正確性欠く」 静岡県が意見書送付【大井川とリニア】

カテゴリー:

静岡県は昨日(4月23日)、リニア中央新幹線工事に伴う大井川の流量減少問題を議論する国土交通省専門家会議で示された中間報告案は「科学的・工学的に正確性を欠いている」とする意見書を同省鉄道局に送付しました。その記事を3点掲載します。

この意見書は静岡県のHPに掲載されています。

静岡県のHP

リニア中央新幹線建設工事に伴う環境への影響に関する対応 http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-020.html

リニア中央新幹線静岡工区有識者会議 http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-020/rinia/kokkousyouyuusikisyakaigi.html

有識者会議の運営に係る動き

2021年4月23日

「第11回リニア中央新幹線静岡工区有識者会議」において提示された中間報告(案)について、県の意見を国土交通省へ提出 http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-020/rinia/documents/20210423iken.pdf

「リニア中央新幹線建設工事に伴う環境への影響に関する対応」のサイト http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-020.html はいろいろな情報が入っていますので、是非、ご覧ください。

国交省中間報告案「科学的正確性欠く」 静岡県が意見書送付【大井川とリニア】

(静岡新聞20201年4月24日) https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/892427.html?lbl=542

静岡県は23日、リニア中央新幹線工事に伴う大井川の流量減少問題を議論する国土交通省専門家会議で示された中間報告案に関し「科学的・工学的に正確性を欠いている」などとする意見書を同省鉄道局に送付した。次回の会議で本格的に議論される中間報告案に、意見書の内容を反映するよう求めている。

意見書は、①大井川の水利用の実態を踏まえていない②掘削時に起きる現象を重視していない③一定条件の予測で影響を断定している―の3項目。

これまでの会議では地質構造などのデータ不足が委員から指摘された。JR東海が作成した資料には、地質構造などがJRの想定と異なる場合に中下流域の水が減る可能性があると記されている。ところが、中間報告案は「(JRの想定では)下流側では河川流量は維持される結果となった」と断定する一方、中下流域の減水可能性を明記していない。

県は意見書で、中間報告案の別項目に「トンネル湧水量や突発湧水等が不確実性を伴う」との記載があると反論。不確実性を考慮した上で、どのような現象が起きるのかを記すよう求めた。

また「利水関係者が互譲互助の精神で何とか水利用を調整している実態を理解したものとなっていない」とも指摘し、過去20年間に22回の取水制限を行ったことを盛り込んだ。

ただ、専門家会議の議論については「想定されるリスクについて対話できるようになってきている」と評価する文言も入れた。

リニアの行方 有識者会議 中間報告案 知事選争点に浮上 副知事「記述に問題多い」 /静岡

(毎日新聞静岡版 2021/4/24) https://mainichi.jp/articles/20210424/ddl/k22/020/151000c

未着工のリニア中央新幹線南アルプストンネル静岡工区を巡り、国土交通省の有識者会議(座長、福岡捷二・中央大研究開発機構教授)で公表された中間報告案が注目されている。リニア問題が知事選(6月3日告示・20日投開票)の争点に浮上する可能性があるからだ。有識者会議の初会合から27日で1年。中間報告は大井川の水に関する議論を総括したものになり、県とJR東海の今後の話し合いに大きな影響を与える。【山田英之】

4選を目指して立候補を表明した現職の川勝平太氏(72)は、静岡工区の着工を認めていない。大井川の水や南アルプスの自然環境を守る姿勢を鮮明にしている。自民党県連は対立候補として、リニアを所管する国交省の副大臣を務める参院議員、岩井茂樹氏(52)の擁立を目指す。自営業の石原義裕氏(64)も出馬する意向だ。

川勝氏はリニア整備そのものに反対していない。国交省もリニアの早期実現と、水や自然環境への影響回避・軽減を両立させる方針だ。考え方にあまり違いはないように見えるが、水と環境の保全を重視するか、早期開通を重視するかで着工時期が大きく変わる。

4月17日にあった第11回有識者会議で、福岡座長は中間報告案の修正を事務局の国交省に指示した後、「私たちがどういう立場でJRを指導、助言してきたか原案を示して、次回はそれを中心に議論したい」と言って会議を締めくくった。

終了後、知事選との関係を問われた国交省の江口秀二・大臣官房技術審議官は「我々は科学的・工学的な観点から議論する。政治の話は別世界。選挙とは別次元でやる」と答えた。

中間報告案は有識者会議が条件付きで「リニアのトンネル工事をしても大井川の水への影響は小さい」という結論に傾いているように読める表現になっている。掘削でトンネル内に湧き出る水の県内への全量戻しが実現しない点についても、静岡工区内で同時期に発生する他の湧水(ゆうすい)を大井川に戻せば、「湧水が県外流出した場合も、椹島(さわらじま)地区(静岡市北部)付近より下流側の河川流量は維持される」と断定する。

これに対して、難波喬司副知事は記者会見で「中間報告案はかなり驚いた内容になっている。記述に問題が多々ある。我々の指摘が全く受け止められていない。科学的な詰めは相当されたが、合意に達する内容かは別評価だ」と述べ、県の考え方と中間報告案の内容に溝があることを明確にした。

県、疑問点示し国へ文書

未着工のリニア中央新幹線南アルプストンネル静岡工区を巡り、県は23日、有識者会議で公表された中間報告案の疑問点を示した文書を事務局の国土交通省に提出した。

中間報告案の疑問点として、大井川の水は流域の住民生活や産業に欠かせない命の水であり、取水制限を繰り返して慢性的な水不足に悩まされている現状の記述がない▽(トンネル湧水(ゆうすい)を大井川に戻すために建設する導水路の出口がある静岡市北部の)椹島(さわらじま)地区付近の流量だけで、それより下流の流量を論じるのは科学的・工学的な正確性を欠く――などを挙げた。県は中間報告の取りまとめに慎重な検討を求めた。【山田英之】

リニア中間報告案に疑問点記す意見書 国交省に県

(朝日新聞2021年4月25日 11時00分

水源連便り87号 ご覧ください!

カテゴリー:

87号、4月17日に発行しました。

2020 年度の総会報告

2020 年度の総会はコロナ渦を避け、紙上総会としました。

総会議案への承認投票では、不承認はありませんでした。

よって、2020 年度活動報告と会計報告、2021 年度活動方針と役員体制について、皆様

から承認されたことを報告いたします。

内容は盛りだくさん!

- 事務局からの報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

- 第27回総会(紙上総会)の報告

- 2021年度の活動に向けて

- 「私も一言」 を寄せてください。

- 石木ダム、川辺川ダム、ノー! 私も一言!! も参照願います!

- 全国の状況

- 石木ダム建設阻止の闘いを伝える最近の記事・・・・・・・・・・・・12

- 球磨川の川辺川ダム問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

- 大戸川ダム推進のための淀川水系河川整備計画変更案への意見・・・・28

- 流域治水関連法案の国会上程

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」・・・ ・・35 - スーパー堤防事業の虚構 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

- リニア中央新幹線問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43