水源連の最新ニュース

滋賀・大戸川ダム建設凍結解除へ 治水効果の検証課題

1淀川水系の大戸川ダムの凍結解除についての記事を二つ掲載します。

4月18日の記事で宮本博司さんが「大戸川ダムの治水効果は限定的だ」と指摘する。「整備局は計画高水位を1センチでも超えると危険というが、大阪市内でも堤防の上端までまだ3.2メートルの余裕がある。1080億円かけたダムで20センチの水位を下げることにどれだけ意味があるのか」と語っています。

その通りです。無意味なダムがまた推進されようしています。

そのように無意味なダムを推進しているのが4月19日の記事にある三日月大造・滋賀県知事です。このような人が2009年からの民主党政権でダム検証担当の国土交通省政務官でした。

滋賀・大戸川ダム建設凍結解除へ 治水効果の検証課題

(日本経済新聞2021年4月18日 4:00)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF121600S1A410C2000000/?unlock=1

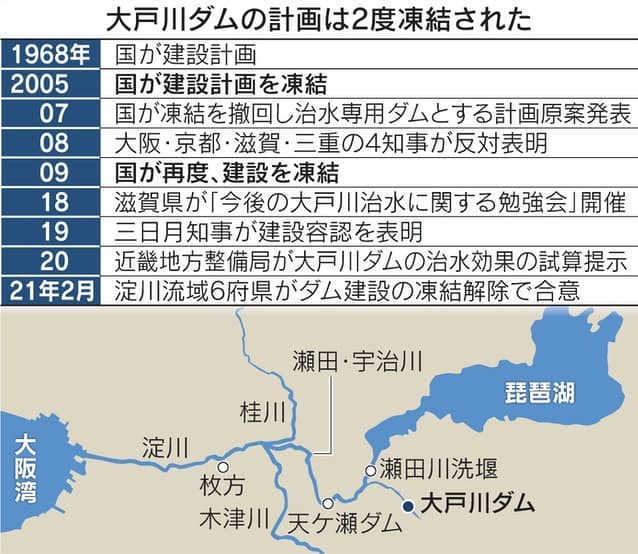

建設計画が2度にわたって凍結された大戸川(だいどがわ)ダム(大津市)が再び凍結解除に向けて動き出した。相次ぐ豪雨災害を受け、地元の滋賀県など大戸川を含む淀川水系の流域6府県すべてが容認に回った。下流の大阪や京都での氾濫を防ぐ役割も期待されるが、事業を進めるには治水効果の十分な検証が欠かせない。

「大戸川ダムの整備を行う」。国が示した112ページに及ぶ「淀川水系河川整備計画(変更原案)」には2009年の整備計画にはなかった文言とともに、大戸川ダムの概要などを記した図が加えられた。河川整備計画に総事業費1080億円にのぼるダム建設を明記する変更手続きが進む。

「大戸川ダムの整備を行う」。国が示した112ページに及ぶ「淀川水系河川整備計画(変更原案)」には2009年の整備計画にはなかった文言とともに、大戸川ダムの概要などを記した図が加えられた。河川整備計画に総事業費1080億円にのぼるダム建設を明記する変更手続きが進む。

淀川水系は瀬田・宇治川、木津川、桂川の3本の大きな支流が京都府内で一度に合流し、大阪湾に注ぐ。国が多目的ダムとして大戸川ダムの建設を計画したのは1968年だが、2005年に水需要の減少で計画がストップした。07年に治水専用ダムに転換する原案が出された後、全国的に公共事業に対する厳しい見方が強まった。08年に大阪、京都、滋賀、三重の4府県知事が建設反対で合意すると、翌年にダム本体工事の2度目の凍結が決まった。

今回の凍結解除への転換点は滋賀県が18年に立ち上げた「今後の大戸川治水に関する勉強会」だ。三日月大造知事は「水害の頻発に加え、県議会から(ダム着工を求める)決議もあり、次の段階の対策を考えるべき時期だった」と振り返る。勉強会は想定を上回る豪雨に対して大戸川流域の被害軽減や琵琶湖の水位上昇の抑制に、ダムは有効と結論づけた。

三日月知事は民主党の衆院議員だった際、「コンクリートから人へ」と訴えた同党政権の国土交通副大臣として全国のダム事業の検証に関わった。「すべてのコンクリートがダメなのではなく、ダム事業を中止にする基準と手続きをつくることが使命だった。検証して必要なら進めるべきだ」と説明する。

近畿地方整備局は20年7月、大戸川ダムの治水効果の試算を示した。13年の台風18号と同等の豪雨があった場合、大戸川ダムがあれば大阪府枚方市の地点で淀川の水位を20センチ低下させる効果があり、洪水のリスクが下がると試算。一方で淀川が大阪市内で決壊すれば9兆円、京都市内なら3兆円の被害が見込まれるとした。これを受けて大阪府や京都府が建設容認に転じた。

ただ異論も根強い。かつての淀川河川事務所長で、国の第三者機関の淀川水系流域委員長も務めた宮本博司氏は「大戸川ダムの治水効果は限定的だ」と指摘する。「整備局は計画高水位を1センチでも超えると危険というが、大阪市内でも堤防の上端までまだ3.2メートルの余裕がある。1080億円かけたダムで20センチの水位を下げることにどれだけ意味があるのか」。堤防には上端まで浸水対策が施してあり、堤防は容易には決壊しないという意見だ。

近畿整備局が3月末に予定した6府県での公聴会のうち、通常通り開かれたのは滋賀のみ。大阪と京都は新型コロナウイルスのためオンラインで開催。他の3県では公述人の応募がなく開かれなかった。コロナ禍が議論の制約となるなか、河川整備計画の変更に向けて着々と手続きが進む。

近年水害が相次ぎ、濁流がまちをのみ込む光景は大きな衝撃を与える。ただ多大な税金をつぎ込む公共事業を進める以上、慎重な議論が求められる。科学的な根拠を誰にでも分かるようにかみ砕いて、幅広く議論する姿勢まで押し流されてはいけない。

(大津支局長 木下修臣)

滋賀・三日月知事「大戸川ダム、琵琶湖などに治水効果」

(日本経済新聞2021年4月19日 4:00) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF144L70U1A410C2000000/?unlock=1

滋賀県の大戸川(だいどがわ)に治水ダムを整備する国の計画が凍結解除に向かって動き出した。転換点になったのは同県の「今後の大戸川治水に関する勉強会」が同ダムに一定の治水効果があると認めたことだった。三日月大造知事に検証の経緯やダムの必要性を聞いた。

――3年前に大戸川ダムを検証する県の勉強会を開いた理由は何ですか。

「全国各地で水害が頻発しており、治水対策の見直しは避けられない。2008年に滋賀や大阪、京都、三重の当時の知事が大戸川ダムの建設凍結で合意したとき、ダムよりも優先すべきだとした淀川流域の改修工事も進んできた。県議会からも(早期着工を求める)決議があり、次の段階の治水を考えるべき時機が来ていた」

――大戸川ダムが必要な理由は何ですか。

「勉強会では学識経験者を招き、13年の台風18号や西日本、九州北部などで起きた4つの豪雨を当てはめて検証した。大戸川流域では氾濫を抑制したり、遅らせて避難の時間を稼いだりする効果が確認できた。琵琶湖の水位上昇を抑える効果もある。大戸川ダムに水をためられれば、下流にある天ケ瀬ダム(京都府宇治市)の貯水量に余裕ができ、琵琶湖からの水を流しやすくなる。ダムの治水効果は小さくなく、ソフト対策と組み合わせていくべきだと結論づけた」

「琵琶湖の出口である瀬田川の洗堰(あらいぜき)を豪雨時に閉めることは、滋賀県民にとって相当なストレスだ。下流の洪水を防ぐためと言っても、琵琶湖に流れ込む多くの河川の水があちこちであふれる。17年の台風21号のときも(国が)洗堰を1時間半にわたって全閉操作し、琵琶湖の水位が基準水位から64センチも上がった。近江大橋から見ていて琵琶湖の形がいつもと違うと感じた」

――民主党政権で国土交通副大臣などを務めた際、ダム事業の見直しにどう関わりましたか。

「当時はマニフェストに八ツ場ダム(群馬県)や川辺川ダム(熊本県)を中止すると書いて国民の信任を得た。ただ100以上あるダム事業を中止するには理屈に基づく検証がいる。河道の掘削や堤防のかさ上げなど、ダム以外の方法を含めて複数案を比較した。時間や財政の視点も加えた。その結果、継続したものもあれば、中止も事業縮小もあった」

「『コンクリートから人へ』というキャッチフレーズは子ども手当や高校無償化の財源を捻出するために予算を振り向けるという意味だ。すべてのコンクリートがダメなのではなく、ダム事業を中止する基準と手続きをつくることが私の使命だった。私自身、民主党政権時から大戸川ダムに予断をもっていたわけではない。手続きに従って検証し、必要となれば進めるべきだ」

――河川整備計画にダム建設が明記されたとしても、調査・設計に4年、建設に8年かかる見通しです。

「大きな事業、特に大戸川ダムのように複雑な経緯を持つ事業は丁寧に手続きを進めるべきだ。だが、必要と言っている側からすると早く進めてほしい。豪雨は待ってくれない。遅れれば遅れるほど、災害リスクにさらされる期間は長くなる。駅伝のたすきと同じで、県政を任された期間に一歩でも前進する。ダムですべてが解決するわけではないが、必要なものはできるだけ早く備えておきたい」

(聞き手は大津支局長 木下修臣)

参議院国土交通委員会での流域治水関連法案の審議に参考人として出席

カテゴリー:

流域治水関連法案(特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案)が今国会で審議されています。

4月16日に衆議院を通過し、参議院での審議に移っています。

4月20日、参議院国土交通委員会で参考人の意見聴取と質疑がありました。

参考人は下記の3人で、嶋津も出席しました。

「参議院 国土交通委員会経過 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/204/keika/ke2700072.htm

開会年月日 令和3年4月20日 国土交通委員会(第十一回)

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(閣法第 一八号)(衆議院送付)について

参考人

国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長・東京大学名誉教授 小池俊雄君、

株式会社社会安全研究所所長 首藤由紀君 及び

水源開発問題全国連絡会共同代表 嶋津暉之君から

意見を聴いた後、 各参考人に対し質疑を行った。」

流域治水関連法案の内容は前にもお伝えしましたが、国土交通省のHP https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_hoan/20210202.html に掲載されています。

今回の法案は特定都市河川浸水被害対策法の改正のほかに、利水ダムの事前放流を法制化する河川法の改正なども入って、内容が盛りだくさんです。

流域治水関連の法律ができることは望ましいことですが、実際にどこまで機能するものになるのかはわかりません。

私は、ダムの問題も伝えておかなければならないと考え、意見陳述の前半は利水ダムの事前放流の限界と、ダムの洪水調節効果が河川の下流では減衰してしまうことを述べました。

限られた治水効果しか持たず、時には緊急放流で災害を引き起こすことがあるダムの建設予算を極力縮小して、河川改修・河川維持の予算に回すべきであるというまとめを行った後、

流水治水の先進的な取り組み事例である滋賀県の流域治水推進条例と今回の流域治水法案の比較を行い、滋賀県の条例とその取り組み方を大いに参考にして今後、流域治水を充実していくべきであると述べました。

私は

を配布して、意見を述べました。

参考までにお知らせしておきます。

流域治水関連法案は4月22日に参議院国土交通委員会で質疑が行われ、4月中に参議院本会議で採決される予定です。

なお、現在の特定都市河川浸水被害対策法で特定都市河川に指定されているのは https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen_db/pdf/2020/4-3-16.pdf

の8河川です。

石木ダム 付け替え道路工事 「強行」と抗議文 市民団体が県に提出

石木ダムの付け替え道路工事の「強行」への抗議文を市民団体が長崎県に提出しました。その記事とニュースを掲載します。

石木ダム「工事強行に抗議」 市民団体

(朝日新聞2021年4月1日 10時00分)

石木ダム 付け替え道工事 「強行」と抗議文 市民団体が県に提出

(長崎新聞2021/4/1 12:12) https://this.kiji.is/750191782660833280?c=39546741839462401

石木ダム建設に反対する長崎市の市民団体「石木川の清流とホタルを守る市民の会」の西中須盈(みつる)代表世話人ら11人が31日、県庁を訪れ、県が県道付け替え道路工事を「強行」しているなどとして、中村法道知事宛の抗議文を提出した。

4月1日付で県河川課長に就く同課の松本憲明企画監らが対応した。同団体は昨年5月と12月、工事を中断し地元住民との公開討論会を開くよう求める質問状を提出。求めた文書回答がないなどとして抗議した。

メンバーらは「住民の平穏な生活を奪っている」「(石木ダムが計画された)50年前とは状況が変わっている。一度立ち止まるべき」などと主張。松本企画監は「意見は知事に伝えたい」と答えた。

石木ダム本体工事 2020年度内着工せず 中村知事は話し合い模索

(長崎新聞2021/4/1 13:00) https://this.kiji.is/750193629933125632?c=174761113988793844

付け替え道路工事現場で座り込みを続ける反対住民ら=31日、川棚町

付け替え道路工事現場で座り込みを続ける反対住民ら=31日、川棚町

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、県は31日、2020年度に予定していた本体工事の年度内着工を見送った。ダム本体両端上部の斜面を掘削する工事で、昨年12月に本体工事として初の入札を実施。測量など準備を終えているが、反対住民との話し合いを模索する中で着工に至っていない。3月26日までとしていた工期は既に6月末まで延長している。

同事業では全用地の所有権が県市に移っている。水没予定地に暮らす13世帯の反対住民の家屋を強制撤去する行政代執行も可能だが、中村法道知事は「円満に土地を明け渡してもらうのが最善」として話し合いを模索。年度内着工について「住民は話し合いの前提として工事の中断を求めている。そういった状況などを総合的に考慮しながら判断していく」としていた。

県は話し合いに向けて検討しているが、めどはついていない。建設予定地では、工期を6月末まで延長した県道付け替え道路工事が続く。31日も反対住民らが抗議の座り込みをした。

県は座り込み場所の周辺約140メートルの区間を避けて工事を進めていたが、2月に入って動きが活発化。土のうや柵を設置して住民らの重機への接近を防ぎ、座り込み場所を両側から挟み込む形で徐々に盛り土作業を進めた。座り込み場所は10メートルほどに狭まっている。

夜遅くまで現場に待機する日もあり、住民らの顔には疲労の色もにじむ。岩本宏之さん(76)は「本体工事に入ろうが、付け替え道路を進めようが、私たちが住んでいる限りダムは完成しない。力と脅しでしか解決できない公共事業があっていいのか」と話した。

「住民との対話を事実上拒否している」石木ダム建設に反対する市民団体が長崎県知事宛てに抗議の声明文

長崎県と佐世保市が関連工事を進めている石木ダムについて、市民団体が抗議の声明文を知事に提出しました。

長崎県庁を訪れたのは、「石木川の清流とホタルを守る市民の会」です。

東彼・川棚町では、ダム建設に伴って水没する県道の付け替え道路の工事が進められています。

住民などの座り込みで工事は完了しておらず、長崎県は工期の延長を決めています。

市民団体は「住民との対話を事実上拒否し続け、工事を強行している」として、中村 知事に対する抗議の声明文を提出しました。

石木川の清流とホタルを守る市民の会 西中須 盈 代表世話人 「(長崎)県知事は石木ダム事業を見直す勇気をもってほしい」

応対した長崎県河川課の担当者は、「意見は知事に伝え、回答するかどうかも含め検討する」と答えるにとどめました。

再々反論書追加分を提出 石木ダム

カテゴリー:

石木ダム収用明渡裁決取消し裁決を求めて

2021年4月2日、106名の連名で、再々反論書追加分を国土交通省土地収用管理室宛に提出しました。

2019年7月3日付で113名が連名で提出した「石木ダム収用明渡裁決取消しを求める審査請求」に関して、審査請求人と処分庁である長崎県収用委員会との間で弁明・反論のやりとりが続いていることは2021年2月21日に水源連HPに「再々反論書提出」と題して報告いたしました。

その後、長崎県が「現地の皆さんと話し合いたい」としながら、既成事実化を図ることを目的に、本体工事着工の準備工事を重機を使って昼夜にわたって進めるようになり、13世帯と支援者の皆さんの抗議要請行動がきわめて危険な状況にさらされています。3月25日の工事継続差止訴訟控訴審第3回期日には、現地抗議行動を休むことができず、13世帯皆さんからお一人だけの参加となりました。

このような蛮行の背景には「覚書きを無視した土地収用法適用」があります。事業認定と収用明渡裁決の効果があるが故に、石木ダム建設工事を進めることができています。この審査請求で、事業認定と収用明渡裁決の違法性をさらに明らかにし、「収用明渡裁決取消し」の裁決を勝ち取るべく、「再々反論書追加版」と、治水目的の欺瞞性を整理するとともに川棚川の治水には田んぼダムも検討することを求める「(再々反論書追加版別紙)石木ダム治水目的と田んぼダム 検討の為に 」を4月2日に提出しました。

「再々反論書追加版」では、下記事項を記しました。

-

現地の状況

-

- 無駄な石木ダムに関連する工事は無駄であること

- 工事進捗の既成事実化は覚書き違反であること、

- 無駄な工事の夜間作業等による強行継続は、朝8 時から夜10 時まで14 時間もの長時間にわたる抗議要請行動を強いるだけでなく、重機稼働によるケガ等の危険性が極めた高いこと、

- このような工事強行は、13 世帯皆さんが疲れ果てて何もできなくなることを狙った、長崎県の人権破壊行為そのものであること、

- このような人権破壊行為は直ちに止めさせなければならないこと、を記述した。

- 特に治水面に関して、その手順を追って問題点を整理し、その手順すべてにおいて致命的な瑕疵、それも意識的なゴマカシがなされていること、それらのゴマカシの積み重ねで治水面の必要性が作り上げられていること、を別紙「「石木ダム治水目的の検証」と「田んぼダムの」検討~川棚川の治水対策は「田んぼダム」の導入を~」で明らかにした。

- 同別紙には、上記事項とともに、川棚川水系にとってより有効な治水対策は「田んぼダム」であることを述べた。

-

行政不服審査請求制度の目的

-

- 事業認定取消しを求める審査請求「棄却裁決」の理由は、「(処分庁・九州地方整備局長が提出した)資料によれば、以下の諸点に照らして、本件事業が法第20 条各号の要件を充足するとした本件処分について違法ないし不当な点は認められない。」とする誠に気楽なものであった。

- 行政不服審査法は、「・・・・・、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」のであるから、本件行政不服審査請求において、審査庁に必要な判断はあくまでも、「13 世帯住民の生活の場を奪わなければならないほどの理由があるのか」という視点からの判断である。

- ①収用明渡し裁決の原因処分である事業認定に瑕疵(事実誤認等)はなかったのか、②事業認定処分後に事業認定時に想定していなかった事態が生じていないのか、について、「国民の権利利益の救済を図る」視点からの行政としての見直し権限は国土交通大臣しか持ち合わせていない。

- 「国民の権利利益の救済を図る」視点からの当該案件見直しを求めた。

-

事業認定処分に無効となるような重大かつ明白な瑕疵の有無について

-

- 処分庁(長崎県収用委員会)は「事業認定処分に無効となるような重大かつ明白な瑕疵」として、最高裁判示から「誤認が一見看取し得るもの」とし、土地収用法上の4つの手続き不備を例示している。

- しかし残念ながら手続きがそろっているとしても、その内容が虚偽の積み重ねであるのが本件なのである。

- 土地収用法は第63条第3項で「起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前2項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。」としている。

- この項に縛られた収用委員会公開審理がなされる以上、事業の認定内容が虚偽で塗りたくられていることを土地所有者及び関係人が伝えることができない。この項はまさに事実を事実として伝えることを禁じた、土地所有者の人格権を侵害する憲法違反の条項である。

- 実際、第1次収用明渡裁決申請にかかる収用委員会公開審理では第63条第3項を盾に石木ダムの必要性に関する質疑は封じられ、本件においても共有地権者からの石木ダム事業に係る土地収用事件の却下を求める要請書には回答が来ていない。

- 本件審査請求者は全員、本審査請求において、「誤認が一見看取し得るもの」の壁を越えて、事実と向かい合った結果としての裁決を求めている。

- 以上より、本処分の効果を一時停止した上での、審査庁による現地調査を含めた証拠審査、審査請求人等と本件に関係した起業者・行政処分者との公開による質疑応答の積み重ね、を求めた。

(再々反論書追加分別紙)「石木ダム治水目的と田んぼダム 検討の為に 」 では、下記事項を記しました。

- 石木ダムの治水目的は、山道橋下流域を計画規模1/100対応とし、到達流量1,320m³/秒を計画高水流量1,130m³/秒に調整することであった。

- 本稿では、この計画規模1/100、計画規模に対応する流量(基本高水流量)、現状の河道流下能力について検証を加えた。

- その結果を整理する。

- 石木ダムの集水域は川棚川流域の11%しかない、

- ダムによる治水上の効果は川棚川流域の7%にしか及ばない、

- 川棚川流域の計画規模1/100は1970年代の河道を対象にして決めたもので、河川整備基本方針策定当時(2005年当時)の河道を対象にするべきであった。その結果は計画規模1/50で石木ダムは不要となるが、長崎県は「川棚川の『ダムと河道改良による治水』を換えることはできない」とした。

- 計画規模1/100に対応する流量(基本高水流量)1,400m³/秒の算出根拠として採用した降雨パターン(昭和42年洪水時の降雨引伸しパターン)の1時間ピーク値138mmは超過確率が1/100より遙かに低い1/500~1/600という異常値である。しかし長崎県は「洪水到達時間3時間雨量203mmの超過確率は1/100。1時間雨量の棄却検定は必要ない。」を押し通している。

- 洪水到達時間3時間も、長崎県が示しているハイエトとハイドロが示すように洪水到達時間は1時間でしかない。長崎県は「クラーヘン式では3時間」としているが、クラーヘン式は流路距離と勾配しか考慮していない式なので、「昭和42年洪水時の降雨引伸しパターン」のように突出した降雨ピークを持つ洪水は流れが速く、適用できないのである。

- さらには、長崎県が明らかにしているように、山道橋下流の川棚川は河道が整備されている。1/100基本高水流量1,400が生じて山道橋地点に1,320m³/秒の洪水が到達しても、その下流であふれることなく流下する。「石木ダムなし」で襲来しても、実害はゼロである。

- 以上、石木ダムの治水目的が破綻していることは、その算出経緯すべてが間違っていることで証明されている。

- 石木ダムによる治水は、必要ない上に、①②で示したように、治水施設として効果を果たす機会、効果を果たす地域、ともにきわめて限られている。

- 田んぼダムによる効果を試算した。その結果を記す。

- 田んぼダム化により、山道橋地点到達としている1,320m³/秒が80m³/秒~130m³/秒低下することで、山道橋地点下流域はより安全性が高まる。

- 石木ダムでは川棚川の石木川合流点上流域には治水効果を及ぼさないが、田んぼダム化による効果は川棚川流域全体に及ぶ。

- これからは気候温暖化により、豪雨に見舞われる可能性が高い。その備えとして石木ダムは用をなさないだけでなく、超過洪水・放流口の目詰まりにおいては突然溢れ出し、その下流域に急激な氾濫をもたらす危険がある。

- 石木ダムではなく、川棚川流域の広い範囲を集水域とした田んぼダムなどの創設と普及を図ることが急がれる。

- 以上より、長崎県が石木ダムが治水目的上必要としている理由はすべて事実無根であり、本件事業工事継続はとりわけ13世帯住民の人格権を致命的に侵害する。よって、本件工事継続は差し止められなければならない。

大戸川ダム 河川整備計画 住民側から賛否の声 大津で公聴会 /滋賀

3月27日、大戸川(だいどがわ)ダムの建設を明記した河川整備計画の変更原案についての住民公聴会が開かれました。その記事とニュースを掲載します。

大戸川ダム 河川整備計画 住民側から賛否の声 大津で公聴会 /滋賀

(毎日新聞 2021/3/28 滋賀版)https://mainichi.jp/articles/20210328/ddl/k25/010/195000c

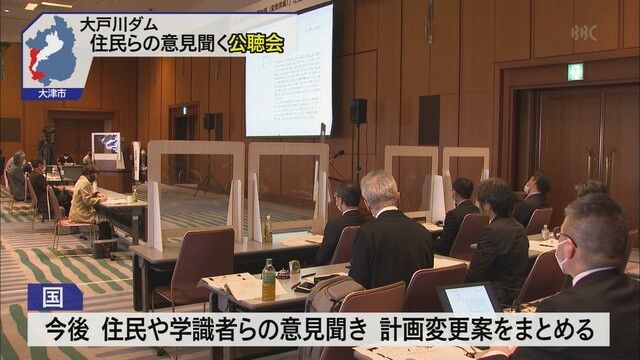

国土交通省近畿地方整備局は27日、国が建設を凍結した淀川水系・大戸川(だいどがわ)ダム(大津市)の建設を明記した河川整備計画の変更原案についての住民公聴会を滋賀県と大阪府で開いた。滋賀会場となったピアザ淡海(大津市におの浜1)では同市在住の6人が登壇し、ダム建設の賛否や、治水対策に対する考え方を述べた。

大戸川近くに住む70代男性は「浸水被害を受ける地域住民が安心して眠れるように大戸川ダムの整備を強く要望する」と主張。「気候変動は各地で水害リスクを高めており、ダムを根幹に据えた治水対策が必要だ」などの意見も上がった。

一方、別の男性は「既存のダムを有効活用することで、素早く安価に洪水調節ができる。特に変更原案では、ダムの凍結を解除する理由と既存ダムの有効活用についての説明が不十分だ。住民の意見を踏まえて議論を深めてほしい」と求めた。「事業費1080億円をかけても微少な効果しかない。ダムがあることで安心してしまい、容量を超えた場合に危険だ」との意見もあった。

近畿地整は31日までパブリックコメントを受け付けている。有識者による淀川水系流域委員会での議論を経て、最終的には流域の6府県知事の意見を確認し、計画を正式に変更する。変更後、詳細な地質調査や設計などを行うのに4年、ダム工事に着工してから完成まで更に8年ほどかかる見通しだという。【諸隈美紗稀】

大戸川ダム 住民公聴会/滋賀

(BBC びわ湖放送 2021/3/27(土) 18:36)https://news.yahoo.co.jp/articles/e3b0b96c9547e1542c7bc9c4172293e056ece95c

大津市の大戸川(だいどがわ)ダム建設について、地域住民らの意見を聞く公聴会が開かれました。

大戸川ダムは2008年、当時の滋賀県の嘉田知事らによる建設中止の求めにより、国が事業を停止しています。しかし、近年の豪雨災害頻発などを受け、今年2月、大戸川を含む淀川水系一円を対象とした国の整備計画の変更が確認され、大戸川ダムの整備が再浮上しています。公聴会はそれを受けて開かれたもので、大戸川の近隣住民ら6人が推進、または慎重の立場から意見を述べました。

国は今後、こうした住民のほか学識者らの意見も聞き、計画の変更案をまとめるとしています。

滋賀・大戸川ダム 地元で公聴会 住民らから賛否の声

(読売テレビ2021/3/27(土) 17:43)https://news.yahoo.co.jp/articles/83329f7cbda09657af14d98f26b1eab3f200f349

建設が凍結されている滋賀県の大戸川ダムを巡り、一転して整備を進める方針を盛り込んだ整備計画について住民に意見を聞く公聴会が27日、同県で開かれた。

大津市の大戸川ダムの建設は、13年前に凍結されていたが、頻発する豪雨災害などを受けて先月、国と流域の6府県が、凍結を見直すことで合意した。

滋賀県で開催された公聴会では、ダムの整備方針が盛り込まれた計画が示され、住民からは「地域の暮らしと命、豊かな自然を守るため」として、早期の着工を求める意見や、効果が極めて限定的であるとして、整備に反対する意見などが述べられた。 国は専門家の意見も踏まえて今後、計画を練り直し、6府県の知事に提示する方針だ。

ダム整備案に住民賛否 淀川水系の大戸川ダム、国交省が滋賀で公聴会

(京都新聞2021年3月28日 13:00) https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/537696

河川整備計画変更原案への意見を述べる住民(27日午後、大津市におの浜1丁目・ピアザ淡海)

河川整備計画変更原案への意見を述べる住民(27日午後、大津市におの浜1丁目・ピアザ淡海)

国土交通省近畿地方整備局は27日、大戸川ダム(大津市)整備を盛り込んだ淀川水系河川整備計画の変更原案について住民から意見を聴く公聴会を、大津市のピアザ淡海で開いた。6人の公述人が意見を述べ、豪雨対策として同ダムの早期着工を求める立場と、ダムの治水効果を疑問視する立場の両論が出された。

公聴会は河川法に基づく手続きで、21人が傍聴した。公述人のうち大津市の70代男性は、大戸川流域では2013年の台風18号で橋の流出や道路崩壊などの被害が生じたとし「一刻も早く枕を高くして眠れるよう、ダム整備を強く望む」と訴えた。同市の60代男性も、気候変動が災害リスクを高めているとし「ダムを治水の根幹に据えた対策が必要」と述べた。

一方、同市の別の男性は、同ダムが下流域の洪水防止に発揮する効果は小さいとし「新たに建設するより、既存ダムの有効活用の方が早く安価に洪水調節できるのでは」と疑問を投げかけた。同市の女性は、ダムの緊急放流で犠牲が生じた18年の西日本豪雨を挙げ「異常気象の今だからこそダムは危険」と建設撤回を求めた。

公聴会は28日、京都市内でも開かれる。同整備局は13年の台風18号時の雨水を安全に流下させることを目標に、事業凍結していた大戸川ダムの整備推進などを今年2月、淀川水系河川整備計画の変更原案に盛り込んだ。