水源連の最新ニュース

「荒川の治水・防災問題合同研究会」学習会の配布資料とスライド

カテゴリー:

12月22日(火)に「荒川の治水・防災問題合同研究会」の学習会が埼玉県川口市のキュポ・ラ本館で次のプログラムで開かれました。

「荒川の治水・防災問題合同研究会」学習会 (主催 東京自治問題研究所・埼玉自治体問題研究所)

土屋 十圀(中央大学理工学研究所、前橋工科大学名誉教授) 「激甚化・広域化する豪雨災害―首都圏の水害から命を守るために―」

石崎 勝義(旧・建設省土木研究所次長) 「荒川下流部堤防の質的強化について-洪水・高潮・地震に対する危険性及び対処法を考える—」

嶋津 暉之(水源開発問題全国連絡会 共同代表) 「荒川第二・第三調節池の事業が始まるが、荒川には喫緊の治水対策がある」

私(嶋津)の方からは次の4点についてお話しました。

1 荒川の現状と計画

2 スーパー堤防(高規格堤防)の虚構

3 荒川第二、第三、第四調節池事業の計画と問題点

4 荒川には喫緊の治水対策がある(荒川下流の橋梁付近の堤防嵩上げ工事)

講演に使った配布資料は荒川の治水問題の配布資料(嶋津)2020年12月22日

スライドは荒川の治水問題のスライド(嶋津)2020年12月22日

の通りです。

お読みいただければと思います。

安威川ダム差し止め訴訟控訴審の治水面の意見書

カテゴリー:

大阪府が建設中の安威川ダム(同府茨木市)は治水効果がなく、ダムサイトの地質がぜい弱であるとして、住民らが大阪府に公金の支出差し止めを求める訴訟の第1回控訴審が12月23日に大阪高等裁判所で開かれました。

今年6月3日に大阪地方裁判所で原審の判決があり、残念ながら、住民側の敗訴でした。

私(嶋津)もこの裁判には2014年頃から関わり、治水面で無意味なダムであることを示す書面の作成に力を注いできましたが、

大阪地裁の判決文は大阪府を勝たせるという結論が先にあって書かれたものでした。

この控訴審も先行きがどうなるのか、わかりませんが、12月23日の第1回控訴審では来年2月と3月に進行協議の場が設けられることになりました。

第1回控訴審でも私が「安威川ダムに関する意見書」嶋津意見書202012 安威川ダム控訴審を提出しました。

その主旨は、

「安威川ダムの事業費は、1536億円という単一の公共事業としては凄まじく大きなものであるから、安威川ダムは大阪府民に対してこの巨額事業費に見合う恩恵をもたらすものでなければならない。安威川および同川に直結する神崎川の流域住民が水害に見舞われる可能性をほぼゼロにする効果を持つものでなければならない。

しかし、現実にはそうではない。安威川ダムは100年に1回の大洪水が来た時に流域の氾濫を防ぐことを目的に建設されるものであるが、安威川ダムでカバーできるのは安威川・神崎川の流域のほんの一部でしかない。」

というものです。

お読みいただければと思います。

流水型ダム「緊急治水」こそ急ぎたい(熊本日日新聞の社説)

球磨川の治水対策について熊本日日新聞の社説を掲載します。

この社説に書かれている「それは、同じ国、県、自治体による「ダムによらない治水」の協議が、豪雨以前の12年にわたり一向に進まなかった過去であり、現在との著しいスピード感の落差だ。現在の対応がなぜ、多くの人命が失われた後でなければならなかったのか」はその通りだと思います。

蒲島郁夫・熊本県知事は2008年に川辺川ダムの中止を求めたのですから、その後、川辺川ダムなしの球磨川治水対策を早急に実施するようにリードしなければならかったはずです。

ところが、いたずらに12年間を浪費して、今年7月の球磨川水害で多くの方が亡くなる事態を招いてしまったのです。

流水型ダム「緊急治水」こそ急ぎたい

(熊本日日新聞社説2020年12月20日 09:58) https://kumanichi.com/opinion/syasetsu/id30101

人間は忘れやすい生き物だという。だが球磨川流域をはじめ県内に甚大な被害をもたらした7月の豪雨は、今も生々しい現実としてある。それから5カ月余りたった18日、国土交通省は熊本県や流域12市町村でつくる流域治水協議会に、蒲島郁夫知事が川辺川に建設を求めた流水型(穴あき)ダムの案を示した。国、県、12市町村の動きは、スピード感をもった対応と受け止めたい。

一方でもう一つ、記憶しておくべきことがある。それは、同じ国、県、自治体による「ダムによらない治水」の協議が、豪雨以前の12年にわたり一向に進まなかった過去であり、現在との著しいスピード感の落差だ。現在の対応がなぜ、多くの人命が失われた後でなければならなかったのか。深く、幅広く見つめ続けたい。

この日の流域治水協議会は、流水型ダムや県営市房ダムの貯水力増強など、ハード、ソフト事業を総動員して、7月豪雨の最大流量に対応できる治水対策を目標とすることを確認した。

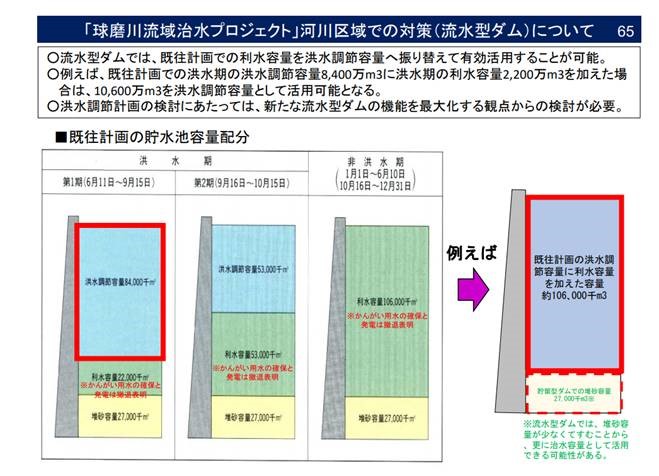

このうち川辺川につくるとされるダムは、堤体下部の水路にゲートを付け、洪水時の流量を調節する。従来計画の川辺川ダムと同じ貯水量を維持すれば、従来の農業利水容量を振り替え、洪水調節容量を1億600万トンにできるという。実現すれば国内最大の流水型ダムになる。

半面、特定多目的ダム法に基づく従来計画から、河川法の下での治水ダムへの転換の道筋、建設予定地や工期など、具体的な見通しは示されず不透明なままだ。

加えて気になるのは、来年にも起きるかもしれない豪雨に備えた緊急治水対策が、年明けにしか示されないことである。復興はおろか復旧さえままならない被災者にとって、完成が見えないダムより、まず来年の安心を見込める緊急治水こそ急ぐべきだろう。中長期の治水を急ぐ行政と流域住民の間に、ここでも落差と「なぜ」が生じてはいないか。

11月にダムを含む球磨川の新治水方針を表明した蒲島知事は、その根拠を「民意」とした。しかし、新方針は今も多くの「なぜ」を抱えている。納得できる説明が尽くされ、民意が十分に共感したとは言い難い。

第15回 日韓NGO湿地フォーラムでの講演スライド(12月5日)

カテゴリー:

日韓NGO湿地フォーラムは、2007年以来、ラムサール・ネットワーク日本(ラムネットJ)と韓国湿地NGOネットワーク(KWNN)が、毎年交互に開催しています。

今年は日本側の開催ですが、コロナ禍で韓国からの訪日が困難となったので、韓国はコヤン(高陽)市、日本は熊本県八代市を会場にして、オンライン会議システムで12月5日に開催されました。

このフォーラムの様子が熊本日日新聞2020年12月6日で報道されました。

今回の湿地フォーラムのプログラムは下記の通りです。

このフォーラムで、嶋津が「これ以上のダム建設は必要か」というテーマで基調講演を行いました。

この講演のスライドは、

日韓NGO湿地フォーラム 2020年12月5日 これ以上のダム建設は必要か

の通りです。興味のある方はご覧いただければと思います。

日本語版と韓国語版のスライドが交互になっています。

話の柱は次の通りです。

Ⅰ 日本におけるダム建設の経過

Ⅱ 利水面で新規ダムの必要性が喪失

Ⅲ ダム優先の治水行政が引き起こした近年の大水害

Ⅳ これから進めるべき治水対策

〔補〕流水型ダム(穴あきダム)の問題点

第15回 日韓NGO湿地フォーラム

2020年12月5日(土)13:00~17:00

主催:ラムサール・ネットワーク日本、共催:動韓国湿地NGOネットワーク

プログラム

(1) 基調講演:これ以上のダム建設は必要か

嶋津暉之(水源開発問題全国連絡会)

(2) 4大河川の再自然化の到達点と課題──錦江を中心に

チョン・ギュソク(グリーン・コリア)

(3) DMZとイムジン河口の生態学的特徴と

ムンサン(汶山)−ケソン(開城)間高速道路の建設問題

キム・スンホ (DMZ生態研究所)

(4) 農業とラムサール登録湿地の共存関係──宮城県・蕪栗沼の事例

呉地正行(ラムネットJ、日本雁を保護する会)

(5) いかにして新しい保護区を指定させるか

──トンヨン(統営)市におけるウミクサ海洋保護区の事例

チャン・ヨンチャン(民主主義と環境協議センター)

(6) 八代市における田んぼの生き物調査報告

高野茂樹(ラムネットJ、八代野鳥愛好会)

(7) 湿地と漁民とのWin-Winプロジェクト

イ・ウンジョン(ECOコリア)

球磨川流域治水協議会の第2回会合の配布資料

カテゴリー:

12月18日、「球磨川流域治水協議会」の第2回会合が開かれました。

その配布資料が国土交通省九州地方整備局のHPに掲載されました。下記の通りです。

球磨川流域治水協議会 第2回 令和2年12月18日開催

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/r0207_ryuikitisui_gouukensho/index.html

【議事次第、出席者名簿、座席表、規約(案)、資料1、資料2(1/2)、資料2(2/2)、資料3、参考資料1、参考資料2】

気になるところを下記に転記しておきます。

治水対策はゲート付き流水型の川辺川ダムの建設がメインになっています。

私は今後の治水対策として最も重要であるのは球磨川の本川および支川の河道掘削であると思いますが、河道掘削は小規模なものにとどめられています。

対策の考え方及び目標 資料1 4ページ

◇対策の目標

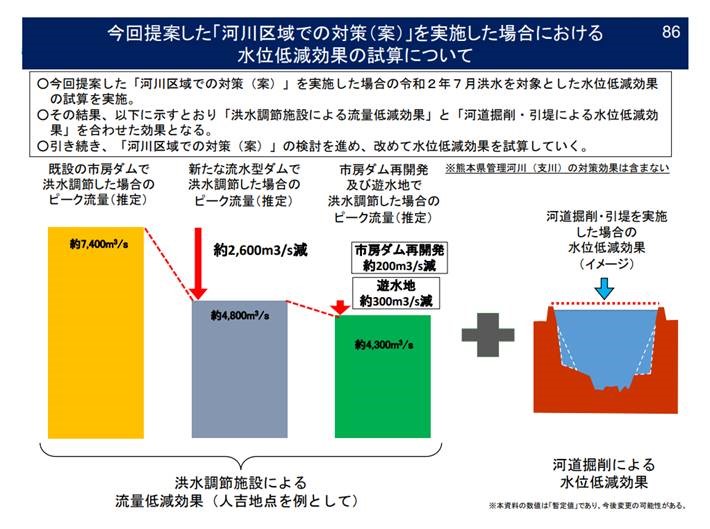

・治水対策において目標とする流量は、再度災害防止の観点から令和2年7月洪水流量とする。

(人吉:7,900m3/s、横石:12,600m3/s)

◇対策の考え方

・今次洪水は、球磨川において現行の治水計画の目標としている河川整備基本方針において定めた基本高水のピーク流量(人吉:7,000m3/s、横石:,900m3/s)を上回る洪水であったことから、球磨川におけるこれまで積み上げてきた治水対策の検討内容も踏まえ、「令和2年7月球磨川豪雨検証委員会」を開催し、今次洪水に対する検証を行った結果、各種治水対策を行っても全ての被害を防ぐことはできないことを確認した。

川辺川ダム

資料2(2/2) 86ページ

資料2(1/2) 12ページ

堆積土砂の掘削について(国管理区間)

堆積土砂量:約125万m3(推定)

撤去中(契約中):約35万m3

撤去済::約 3万m3

資料2(1/2) 13ページ

堆積土砂の掘削について(熊本県管理区間:権限代行分)

堆積土砂量:約20万m3(推定)

撤去中(契約中) :約15万m3

撤去済:約 5万m3

河道掘削

資料2(1/2) 17ページ

河道掘削の考え方

(中下流部):環境面、景観等に配慮した平水位(平常時の水面相当)以上の掘削

名前がついた瀬・淵・岩等が消滅することがないように配慮した掘削

(人吉地区):環境面、景観等に配慮した平水位(平常時の水面相当)以上の掘削

人吉層の掘削を行わない