水源連の最新ニュース

石木ダム 収用委員会再弁明への再反論書を提出します。⇒しました。

カテゴリー:

再反論書提出について

長崎県収用委員会による、コウバル住民皆さんの土地と自宅などすべての物権、共有地権者の物権、など、未収用物権すべてを対象とした2019年5月21日の収用明渡裁決に対して、105名の皆さんがその取消を求める審査請求を2019年7月に提出しています。

8月10日、「収用明渡裁決の取消を求める審査請求書」不足分補充版と、「収用明渡裁決の執行停止を求める審査請求書」提出 を参照願います。

この「収用明渡裁決取消を求める審査請求」は、全く必要性のない石木ダムのために、13世帯皆さんの生活の地と住居、そして共有地、すべての収用を違法行為として奪え返すことを目的にしています。

審査請求の進行状況

当方からの審査請求→処分庁長崎県収用委員会からの弁明→当方からの反論→処分庁長崎県収用委員会からの再弁明 とすすみ、再弁明書への反論(=再反論)を10月9日に土地収用管理室に送付しました。

再反論書案文作成

土地収用法が「収用委員会は事業認定の内容を扱わない」としているので、反論、再反論で違法性を指摘するのは きわめて困難なのですが起案し、審査請求者皆さんにご意見を求めました。寄せられたご意見を踏まて提出版を作成して投函しました、

土地収用管理室に宛てた文書(2020年10月9日)

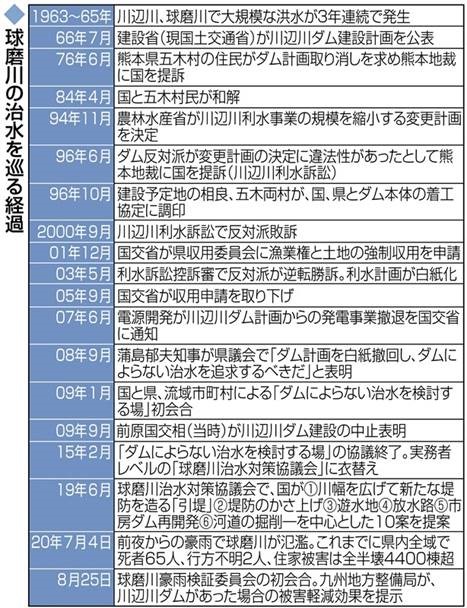

川辺川ダム揺れる民意…白紙撤回から12年

「川辺川ダム揺れる民意」という記事を掲載します.川辺川ダム無しで今回の豪雨に対応できる治水対策案を示すことが求められています。

川辺川ダム揺れる民意…白紙撤回から12年

(西日本新聞2020/10/05 06:05) https://www.47news.jp/localnews/5335931.html

熊本知事「11月に治水策」

7月の豪雨災害を契機に、かつて熊本県の蒲島郁夫知事が「白紙撤回」した川辺川ダム建設を巡る議論が再燃している。発端は、国が8月の検証委員会で提示した「ダムがあれば被害は軽減できた」とする推計結果。蒲島氏は治水対策として「ダムも選択肢の一つ」との構えで、年内に新たな判断を表明する。

「11月末までに治水計画を示すことで、住民の皆さんも将来の計画ができるのではないか」。蒲島氏は9月下旬、甚大な被害を受けた人吉市を視察した際にこう述べた。

県南部の球磨川流域は1963年から3年連続で水害が発生。特に65年の家屋の損壊と流失は1281棟に及び、人吉市街地の3分の2が浸水した。そこで国は66年、最大の支流川辺川へのダム建設を発表。「5~10年に1度」の洪水にしか耐えられない治水安全度を一気に「80年に1度」に向上させる計画だ。

ダムの用地取得は98%完了し、水没予定地の五木村では移転対象549世帯のうち、1世帯を除いてすべてが移転。水没する道路の付け替え道路は9割が完成。かかった費用は概算事業費約3300億円の6割に当たる約2100億円に達していた。

だが、大型公共事業への反発なども相まって「脱ダム」の機運が高まり、蒲島氏は初当選した2008年、「球磨川そのものが守るべき宝」として白紙撤回。翌09年に前原誠司国土交通相(当時)が中止を表明した。

代わりに国や県、流域市町村は「ダムによらない治水」を検討。国は19年、堤防かさ上げや放水路設置などを組み合わせた10の治水案を提案した。しかし、治水安全度の目標は「20~30年に1度」とダムに及ばず、費用1兆円、工期100~200年をつぎ込む案はまとまらなかった。

この間、行われた対策は宅地のかさ上げなど一部に限られる。「5~10年に1度」の洪水にしか耐えられないままだった流域は今年7月、「戦後最大規模」の豪雨で壊滅的な被害を受けた。死者65人のうち浸水による犠牲は50人に上る。流域市町村は9月、国と県に「ダムを含めた抜本的な治水」の早期実施を要請した。一方、ダム反対派の動きも活発化している。

蒲島氏は白紙撤回を表明した県議会での演説で、「未来の民意」にも言及していた。「再びダム治水を望んだ場合、すでに確保されているダム予定地が活用されることになる」。被災地の惨状を目にした蒲島氏が、12年後の民意とどう向き合うのか注目される。 (古川努)

「反対だったが」「またもめるのか」

熊本県南部の球磨川流域の住民たちは半世紀前、度重なる水害の解決策として支流、川辺川でのダム建設を認めた。だが、その後の反対運動で流域は分断。対立の歴史は2008年、蒲島郁夫知事の「白紙撤回」でいったん決着した。そして12年後の今年7月、死の恐怖にさらされた流域住民の「民意」は、再び大きく揺れている。

「今はダムが必要だと考えている」。7月豪雨で自宅が全壊した人吉市紺屋町の男性(71)は「かつてはダム反対が民意だった。でも今回の災害で変わった」と打ち明ける。自宅2階に避難した八代市坂本町の50代女性は「(上流にある市房)ダムがなければ助からなかったと思う。昔は反対派も多かったけど、今回の雨で考えを変えた人も多いはず」と推測する。

壊滅的な被害を受け、住民の心には変化の兆しも見える。だがダムを巡る対立と分断の記憶は深く刻まれ、「おおっぴらに賛成とは言えない」とのムードも漂う。

「ダムを造らなくても、他に手段があると(白紙撤回を)決断したはずではなかったか」。球磨村一勝地地区で、全壊した自宅を片付けていた70代男性はうんざりした顔を見せた。渡地区の女性(49)は「またダムでもめるのか。何年後に実現するのか…」。復興という深刻な現実に直面する住民たちに、繰り返される議論はむなしく映る。

◇ ◇

球磨川の上流には既にダムがある。1960年に建設された水上村の市房ダム。治水面で一定の役割を果たしているが、流域住民の見方は違う。

球磨村で生まれ育った80代男性は「球磨川はコントロールできない。よそ者には分からない」。渡地区の男性も「机の上で計算しても分からないことはある」と同調する。清流とともに生きてきた住民の心底には、そもそも人工構造物への疑念があるようだ。

神瀬地区の男性(70)は今回、川の水位が一気に上がって下がった、と感じた。その原因は「市房ダムの緊急放流」だと考え、さらにダムができれば「被害が広がる」と不安がる。

だが市房ダムはこれまで一度も緊急放流をしていない。国も県も流域市町村も、いまだ今回の豪雨による被害の検証内容を正式に住民に説明する場を設けていないことが、疑念や不安を増幅させる。行政への不信は募る。

各機関のトップだけで方針を決めるやり方に反対する人吉市の会社員の男性(49)は「国、県、首長だけの会議ではダムのメリットしか説明されないだろう。デメリットも明らかにし、住民の意見を反映させるべきだ」と注文。川辺川ダムができれば水没する五木村で、建設方針だった当時、苦渋の決断で高台に移転した男性(71)は願う。「下流域の甚大な被害を思えば反対はできない。せめて村民にしっかり説明し、意見を聞いてほしい」 (中村太郎、長田健吾、綾部庸介、松本紗菜子)

「当事者の声を聞いて」球磨川流域 被災者の会が発足

9月29日「7・4球磨川流域豪雨被災者の会」が発足しました。被災者の意見を聞いたり、建設論議が再燃している川辺川ダムのデメリットを明示したりするよう、国や県、流域自治体に求める活動を進めていくとのことです。

その記事とニュースをお送りします。

「当事者の声を聞いて」球磨川流域 被災者の会が発足

行政の検証、計画への反映求め

(西日本新聞 熊本版2020/9/30 11:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/649528/

7月の記録的豪雨で被災した球磨川流域の住民有志が、行政が進める豪雨災害の検証や治水計画策定に被災者の声を反映させようと「7・4球磨川流域豪雨被災者の会」を立ち上げた。被災者の意見を聞いたり、建設論議が再燃している川辺川ダムのデメリットを明示したりするよう、国や県、流域自治体に求めていく。

29日に熊本県人吉市で開かれた設立記者会見で、共同代表になった熊本大名誉教授の鳥飼香代子さん(72)=同市九日町=は「当事者の話を聞かずにダム建設の話が進むのは理不尽。もっと時間をかけて検証すべきだ」と発言。川辺川ダムや球磨川上流の市房ダムが緊急放流したり、決壊したりした場合の被害想定を示すよう求める考えを示した。市花保さん(50)=球磨村渡=も「行政は被災者の記憶が鮮明なうちに声を聞き取り、豪雨の検証に生かして」と訴えた。

会の設立は25日付。球磨川流域の被災者や、会の趣旨に賛同する県内の有志計約50人が入会した。被災者への聞き取りや、豪雨当時の写真や動画など記録の収集も進める。 (中村太郎)

九州豪雨 ダム治水、慎重に検討を 球磨川流域「豪雨被災者の会」発足 /熊本

(毎日新聞熊本版2020年9月30日)https://mainichi.jp/articles/20200930/ddl/k43/040/444000c

7月の九州豪雨で氾濫した球磨川流域の熊本県人吉市や球磨村の被災者らが29日、「7・4球磨川流域豪雨被災者の会」を設立したと発表した。球磨川支流の川辺川でのダム建設論議が再燃する中、同会は「国や県が被災者の意見を聞かないのはおかしい」として、慎重に治水対策を検討するよう求める。

会には人吉市や球磨村の被災者ら約50人が参加。熊本大名誉教授の鳥飼香代子さんらが共同代表を務める。同会は「川辺川ダムや球磨川本流の市房ダムが緊急放流したり、決壊したりした場合の危険性を含めて検証すべきだ」と主張。アンケートや聞き取りなどを通して、被災者のダムに対する考え方を国や県に届けていく。

29日に人吉市で開いた記者会見で鳥飼共同代表は「ダムのデメリットを議論せずに検証作業が進んでいるのはおかしい。国や県、流域市町村に、被災者の声を届けていく」と語った。【城島勇人】

治水対策「被災者の声を聞いて」(熊本県)

(熊本県民テレビ2020/9/29(火) 19:48配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/6db9b7703864a7193d2a7c846d5fac600ee7ecc2

(映像あり)

7月の豪雨を受けて球磨川の治水対策の検討が進められているなか流域の住民たちが被災者の会を設立した。「当事者の意見を聞いてほしい」切実な声は行政に届くのでしょうか。

鳥飼香代子共同代表 「私たちの意見を聞いてほしい」 こう訴えているのは人吉市や球磨村の住民など約50人でつくる「球磨川流域豪雨被災者の会」。

7月豪雨では球磨川などが氾濫し流域は大きな被害を受けた。

これをうけて国や熊本県は球磨川流域の市町村などと検証委員会を設置し、治水対策の検討を始めた。 早ければ11月にも検証結果をまとめたいとする委員会の姿勢に被災者の会は…。

鳥飼香代子共同代表 「災害が次起きたとき犠牲を払わないといけないのは今回の犠牲者だ。もっと時間をかけて明確な検証をしてほしい」 被災者の会は、検証に参加している流域の市町村長から住民へ聞き取りもなく、被災した当事者の声を今後の治水対策に反映してほしいと訴えている。 そのうえで蒲島知事が再検討に言及した川辺川ダムについて急がずに時間をかけて検証して欲しいとした。

被災者の会では今後、被災者の被害状況や意見を集約し県や市町村に対して要望活動を続けていくという。

7月豪雨 被災者の会発足

(熊本放送2020/9/29(火) 18:33) https://news.yahoo.co.jp/articles/be3a93d0dddc77f774a6637fcb58df895387ed50

(映像あり)

7月豪雨の被災者が29日、会を発足。「7・4球磨川豪雨被災者の会」と名づけられた会は、国や県、自治体に被災者の声を届けながら、流域の住民が主体となって川と共生する地域づくりを目指すとしています。

「私たち当事者の意見も聞かないでダム建設の話が進んでいくことは理不尽です。何をそんなに急ぐのか理解できません」(7・4球磨川豪雨被災者の会 鳥飼香代子共同代表)

会見で代表たちは「被災者の意見を聞くことが復興の第一歩となる」とした上で、市房ダムを緊急放流した場合の想定被害などを明確にすることを国と県に要望しました。

会はこれから、当時の様子の聞き取りや写真や動画を編集保存して今後、地域づくりを提案することにしています。

(数字は語る)141 建設中止されたダムの数 想定外の大雨、揺れる治水対策

カテゴリー:

ダム事業に関する朝日新聞のコラム記事を掲載します。

(数字は語る)141 建設中止されたダムの数 想定外の大雨、揺れる治水対策

(朝日新聞 2020年09月24日)

球磨川治水検証、豪雨被災者参加を 川辺川ダム反対派、熊本県に要請

川辺川ダムに反対する三つの市民団体は昨日(9月23日)、熊本県が球磨川治水の方針を示す前に、多様な視点からの検証と、被災者も参加できる意見交換会の開催を求める要請書を県に提出しました。その記事とニュースをお送りします。

要請書は熊本県知事検証委宛て「民意を問う」意見書20200923の通りです。

球磨川治水検証、豪雨被災者参加を 川辺川ダム反対派、熊本県に要請

(熊本日日新聞2020/9/24(木) 10:25配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/3a834f49ec0d0d38aec4d42037a64fa807a64721

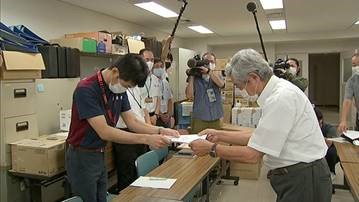

(写真)多様な視点からの豪雨の検証などを求める要請書を県に提出する市民団体の代表ら=23日、県庁

(写真)多様な視点からの豪雨の検証などを求める要請書を県に提出する市民団体の代表ら=23日、県庁

川辺川ダムに反対する三つの市民団体は23日、7月の豪雨災害を受けて、熊本県が球磨川治水の方針を示す前に、多様な視点からの検証と、被災者も参加できる意見交換会の開催を求める蒲島郁夫知事ら宛ての要請書を県に提出した。

「子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」(熊本市)、「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」(人吉市)、「美しい球磨川を守る市民の会」(八代市)の3団体。

3団体は、国と県、流域12市町村長が進める現在の検証では「被災者が置いてけぼりになっている」と主張。また、川辺川ダムが「治水に最も有効」とする国土交通省主体の検証では「中立性、公平性が保たれない」として、異なる視点の専門家や市民グループの検証参加を求めた。

知事が球磨川治水について「民意を問う」と表明した点は評価する一方、「方針がまとまってから民意を問うのでは遅い」として、被災者らが参加できる意見交換会や説明会の開催を求めている。

県民の会の中島康代表(80)は「国に頼らず、県主体の検証と方針決定を」と迫った。

国、県などの豪雨検証委は次回会合を10月上旬開催で調整している。(太路秀紀)

九州豪雨 球磨川の治水検証に住民の声を 市民団体が委員会に要望書 /熊本

(毎日新聞熊本版2020年9月24日)https://mainichi.jp/articles/20200924/ddl/k43/040/297000c

川辺川ダム建設に反対する熊本県の市民団体「子守唄(うた)の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」(中島康代表)など3団体が23日、7月の九州豪雨で甚大な被害をもたらした球磨川の治水対策を考える国と県の検証委員会に対し、専門家や住民の意見も取り入れて検証するよう求める要望書を提出した。

要望書では、ダム建設を推進してきた国土交通省主体の検証では中立性、公平性が保たれないと指摘。蒲島郁夫知事や検証委に対し、多角的に専門家や住民の意見を交えて検証するよう要請。流域住民向けの説明会や意見交換会の開催も求めた。応対した県担当者は「要望は知事に伝える」と述べた。【城島勇人】

球磨川治水対策 市民団体「民意を問うよう」要請(熊本)

(テレビ熊本2020年9月23日 水曜 午後0:31)https://www.fnn.jp/articles/-/87732

7月の豪雨で氾濫した球磨川の治水対策について『川辺川を守る県民の会』など3団体は23日、熊本県に対してダム建設ありきの国以外の民意を問うよう要請しました。球磨川の治水をめぐっては過去に白紙撤回した川辺川ダムの想定も含めて国や県・流域市町村で作る委員会が検証を進めています。要請では「ダムと連続堤防を中心として川を制御する従来型の国交省の治水対策は通用しない時代になっている」として国交省とは異なる視点を持つ専門家や住民グループの意見を加えること。また、住民が参加可能な説明会などを開催することや十分な情報公開などを求めています。

7月の豪雨で氾濫した球磨川の治水対策について『川辺川を守る県民の会』など3団体は23日、熊本県に対してダム建設ありきの国以外の民意を問うよう要請しました。球磨川の治水をめぐっては過去に白紙撤回した川辺川ダムの想定も含めて国や県・流域市町村で作る委員会が検証を進めています。要請では「ダムと連続堤防を中心として川を制御する従来型の国交省の治水対策は通用しない時代になっている」として国交省とは異なる視点を持つ専門家や住民グループの意見を加えること。また、住民が参加可能な説明会などを開催することや十分な情報公開などを求めています。