水源連の最新ニュース

ダム、最善策でない 知事の「選択肢」発言疑問 元人吉市長・田中信孝氏

2008年9月、当時の田中信孝・人吉市長が川辺川ダム計画の白紙撤回を表明し、蒲島郁夫知事の白紙撤回表明、前原誠司国土交通大臣の中止表明につながりました。

人吉市は川辺川ダムの最大の受益地とされていたところですので、人吉市長の白紙撤回表明は大きな影響を与えました。

当時の市長であった田中信孝氏のインタビュー記事を掲載します。

田中氏の見解「ダムよりも河道拡幅や河床掘削、堤防強化の方が安上がりだし、清流が残せる」に耳を傾けるべきです。

ダム、最善策でない 知事の「選択肢」発言疑問 元人吉市長・田中信孝氏<再興 あなたに聞きたい>

(熊本日日新聞2020年9月23日 09:59) https://kumanichi.com/feature/kawatotomoni/1617841/

(写真)◇たなか・のぶたか 2007年、人吉市長に初当選。08年9月、川辺川ダムについて「計画そのものを白紙撤回すべき」と表明し、蒲島郁夫知事の白紙撤回、前原誠司国土交通相(当時)の中止表明につながった。市長を2期8年務めた。熊本大大学院で防災をテーマに研究し、19年に修了した。葬祭会社社長。同市在住。73歳。

(写真)◇たなか・のぶたか 2007年、人吉市長に初当選。08年9月、川辺川ダムについて「計画そのものを白紙撤回すべき」と表明し、蒲島郁夫知事の白紙撤回、前原誠司国土交通相(当時)の中止表明につながった。市長を2期8年務めた。熊本大大学院で防災をテーマに研究し、19年に修了した。葬祭会社社長。同市在住。73歳。

7月の豪雨を受け、再び川辺川ダム建設の議論が浮上した。2008年に白紙撤回を表明した蒲島郁夫知事はダム建設を「選択肢の一つ」と発言。被災した球磨川流域の再興を目指す過程で避けて通れないテーマだ。最大受益地である人吉市の市長として反対姿勢を打ち出した田中信孝氏は知事の発言を「評価できない」と批判。「ダムの功罪を検証し、しっかり民意を捉えるべきだ」とくぎを刺す。(聞き手・臼杵大介)

-今回の災害をどう受け止めていますか。

「地球温暖化による豪雨災害が各地で頻発しており、環境変化がもたらした災害の一つと捉えている。気候変動によって大水害が起きるだろうというのは白紙撤回を表明した時も述べた。そうした中で今回、線状降水帯が人吉球磨を襲った」

-なぜ、白紙撤回に至ったのですか。

「半年間、いろんな人の意見を聞き、文献を読んだ。重要視したのは住民の意識がどこにあるか。生の声を聞く公聴会を開き、来られなかった人には文書で意見を述べる機会を設けた。公聴会も文書もダム反対だった」

-国土交通省は、川辺川ダムがあれば人吉地点の流量を約4割カットできたと推計しています。

「ダムを造れば流量は軽減できるが、限定的な地域、予測した雨量にしか対応できない。ダムがあったとしても今回、氾濫は防げなかった。大雨を降らす今の気象現象で、ダムがベストということはあり得ない」

「ダムは緊急放流という危険な欠点がある。西日本豪雨では愛媛県・肱川[ひじかわ]がダムの緊急放流の後にあふれ、死者が出た。今回を超える豪雨に襲われた時、ダムがあれば緊急放流せざるを得ず、より多大な被害が出るはずだ。河道拡幅や河床掘削、堤防強化であれば、人は亡くならない。この違いは大きい」

-未曽有の水害にどう対応すればいいのでしょうか。

「降水量が限界を超えると、ダムも、河道拡幅も、河床掘削も、堤防強化も役に立たないことがある。人間は天災を防ぐ手だてを持っていない。天災から逃れる方法は最終的に事前の避難しかなく、人命を守るために一番大切なのはそのシステムだ。前日の夕方までに避難を促すのが首長の重要な行動だが、今回、これがなかった」

「山の斜面のずれやゆがみ、川の水位などを監視するシステムを構築し、科学的データを根拠に避難させる防災センターの設置が急務だ」

-豪雨を受け、蒲島知事はダムも選択肢の一つと発言しました。

「ダムよりも河道拡幅や河床掘削、堤防強化の方が安上がりだし、清流が残せる。知事は球磨川を『地域の宝』と発言しておきながら、なぜ川を濁らすようなことをするのか。大いに疑問だ」

「私が白紙撤回を表明して一番安堵[あんど]したのは、住民の対立、分断が止められたこと。ダム復活の議論になると、再び住民が賛成、反対に分かれ、対立が始まる。私はそれを一番恐れている」

◇ ◇

7月の豪雨災害から間もなく3カ月。被災地では、街や暮らしの再生に向けた動きが始まっている。「再興 あなたに聞きたい」では、復興の動きが本格化する中、被災地の真の現状や、これからの課題について、地元の人たちやそれぞれの分野の専門家らにインタビューする。

連載記事【検証再び 球磨川治水㊤、㊥、㊦】

球磨川の治水について熊本日日新聞の連載記事の㊤、㊥、㊦を掲載します。

川辺川ダム必要論、急拡大 自民「当然」野党は警戒 熊本県議会【検証再び 球磨川治水㊤】

(熊本日日新聞2020/9/19 09:25) https://this.kiji.is/679872507206091873?c=92619697908483575

(写真)県議会代表質問で球磨川の治水対策について答弁する蒲島郁夫知事=18日、県議会棟

(写真)県議会代表質問で球磨川の治水対策について答弁する蒲島郁夫知事=18日、県議会棟

「川辺川ダムが一つの有力候補として再び浮上してきたのは至極当然だ」-。18日の9月熊本県議会代表質問。自民党県連幹事長の松田三郎氏(球磨郡区)は7月豪雨の甚大な被害を引き合いにダム建設の必要性を強くにじませた。

2008年9月の蒲島郁夫知事による白紙撤回表明を受け、民主党政権が09年に中止を宣言した川辺川ダム計画。国土交通省は特定多目的ダム法に基づく廃止手続きは取らず、計画は連綿と生き続けた。そして今回、球磨川流域で60人が犠牲となった被害を機に、支流川辺川の「ダムの是非」が県政最大の課題として再燃した。

県議会最大会派の自民党内には、「必要論」が急速に広がる。「ダム以外に現実的な治水対策はない」と複数の県議。自民は08年以降、4度の知事選で一貫して蒲島氏を全面支援してきた。ただ、着々と蜜月関係を築く中で、川辺川ダム問題は喉元に刺さった“とげ”だった。

近年は声高に主張してこなかったものの、自民県議団の見解は変わらず「ダムは必要」。過去の県議会では、所属県議が「流域住民の生命財産をどう考えているのか」と知事に詰め寄る場面も度々あった。

「知事に、まずは『中立』の立ち位置まで来てもらいたい」と語っていた松田氏。この日の代表質問では「気象状況や大災害を境に12年間で民意は大きく変わった。(ダムに反対した)人吉市長と相良村長も顔触れが代わった」と強調。知事が、流域の民意を主な撤回理由とした過去の判断に縛られないよう、“地ならし”をしてみせた。

一方、自民と共に蒲島県政を支え、知事の白紙撤回表明を尊重してきた公明党県議団の城下広作氏(熊本市1区)は「検証委の結果を踏まえて冷静に判断する。ダムによって洪水被害が抑えられることが明らかであれば、反対しない」と話す。

自民や流域首長らから日増しに強まる「必要論」に、県議会の野党系会派は警戒感を隠さない。この日代表質問に登壇した第2会派・くまもと民主連合代表の鎌田聡氏(熊本市2区)は「検証委ではダムによらない治水対策10案の効果も明らかにすべきだ。ダムに慎重な立場の専門家も含めて多様な視点で検証する必要がある」と検証委の在り方自体を見直すよう知事に迫った。

共産党の山本伸裕氏(熊本市1区)も「ダムには緊急放流などのリスクもある。拙速な議論は避けるべきだ」との立場だ。

代表質問の答弁で蒲島知事は川辺川ダムも含めた「あらゆる選択肢を排除せずに検討する」と重ねて表明した上でこう続けた。「将来にわたって球磨川流域の安全安心を確保することが、天命だと覚悟を持って取り組む」(内田裕之、野方信助)

◇

球磨川の治水対策について蒲島知事は、7月豪雨の検証を経て年内に方向性を示す方針だ。止まったはずのダム計画は再び動き出すのか。県政界や流域関係者の思惑を探る。

川辺川ダム、空白の時間 市町村の利害対立 議論膠着【検証再び 球磨川治水㊥】

(熊本日日新聞 2020年9月21日 12:42)https://kumanichi.com/feature/kawabegawa/1614121/

(写真)2009年1月に開かれた「ダムによらない治水を検討する場」の第1回会合。球磨川の治水協議は、流域市町村の思いが複雑に絡み、難航を極めた=県庁

(写真)2009年1月に開かれた「ダムによらない治水を検討する場」の第1回会合。球磨川の治水協議は、流域市町村の思いが複雑に絡み、難航を極めた=県庁

「10年余におよぶ『ダムによらない治水』の検討の場は、結論さえも見いだせない空白の時間であったと考える」

8月20日、球磨川流域12市町村でつくる「川辺川ダム建設促進協議会」は、7月の豪雨災害で氾濫した球磨川治水に関する決議を取りまとめた。

ダム建設を含めた検証を速やかに実施し、抜本的な治水対策を求める狙いだが、蒲島郁夫知事が2008年にダム計画の白紙撤回を表明して以降、国と熊本県、流域市町村で続けられた治水協議への痛烈な批判も盛り込まれていた。

09年1月に始まった協議の場は「ダムによらない治水対策を極限まで追求する」(蒲島知事)スタンスを取った。しかし、流域の首長にはダムへの賛否が交錯。協議を主導する県と国は、具体的な治水安全度の目標を定められないまま、ダムに代わる現実的な対策を積み上げる手法を余儀なくされた。

当時、県川辺川ダム総合対策課のメンバーだった水谷孝司・県球磨川流域復興局長は「ダムで多くの水量をカットする大前提が変わり、技術的な代替策を流域に示すのは容易ではなかった」と振り返る。

一定の結論がまとまったのは6年後の15年2月。「ただちに実施する対策」として八代市萩原地区の堤防強化や人吉市での築堤など11項目を掲げたが、全てを実現しても球磨川の治水安全度は全国の国管理河川の中で低い水準にとどまった。

仕切り直しを目指して3者が15年3月に設立した「球磨川治水対策協議会」は、治水安全度の目標を「1965年大水害レベルに対応」と設定。国と県は昨年11月、ようやく「引き堤」「河道掘削」「堤防かさ上げ」「遊水地の設置」「市房ダムの再開発」「放水路」を組み合わせた10案を抜本策として提示した。

しかし、今度は流域市町村間の利害対立という大きな壁が立ちはだかった。引き堤には「市中心部の大規模移転を伴い、地域の理解を得がたい」(人吉市)との声が上がり、遊水地は相良村やあさぎり町などが「優良農地が失われる」と懸念した。上流からトンネルで水を流す放水路についても「下流域の水位が高くなる」(八代市)との指摘も。議論は膠着[こうちゃく]状態に陥った。

県幹部は「(12年の)阿蘇の大水害で被災水田を調整池にした経験もあり、ある程度は理解が得られると思っていた。見立てが甘かった」と漏らす。概算事業費2800億~1兆2千億円、工期は45~200年とする試算も、流域には「非現実的な案」(森本完一錦町長)と映った。

国土交通省は、10月上旬にも開かれる「球磨川豪雨検証委員会」の次回会合で、川辺川ダムがあった場合の浸水軽減効果などの試算を示す。そのテーブルに着く流域首長12人は促進協と全く同じ顔触れだ。

建設予定地の相良村長として08年にダム反対を表明した徳田正臣・前村長は疑問を投げ掛ける。「検証前から既に『ダム建設』の言葉が飛び交っている。この12年間結論が出なかったのは、多くの関係者の頭からダムの意識が抜けなかったからではないか。この状況で中立的な検証を期待できるのだろうか」(内田裕之、小山智史)

球磨川治水 熊本豪雨受け、揺れる知事発言 民意の行方 再び鍵握る【検証再び 球磨川治水㊦】

(熊本日日新聞 2020年9月21日 14:00) https://kumanichi.com/feature/kawabegawa/1614078/

(写真)川辺川ダムを含めた抜本的な治水対策を蒲島郁夫知事に要望する川辺川ダム建設促進協議会の森本完一会長(右から2人目)ら流域市町村の首長たち=県庁

(写真)川辺川ダムを含めた抜本的な治水対策を蒲島郁夫知事に要望する川辺川ダム建設促進協議会の森本完一会長(右から2人目)ら流域市町村の首長たち=県庁

「私が知事の間は計画の復活はない。改めてダムによらない治水を極限まで追求する」(7月5日)

「どういう治水対策をやっていくべきか。新しいダムの在り方についても考える」(同6日)

「川辺川ダムも選択肢の一つ。ダムの洪水調整機能を排除せずに検討していく」(8月26日)

死者65人、行方不明者2人という大きな犠牲を払った7月の豪雨災害。被害が明らかになるにつれ、蒲島郁夫知事の発言は揺れ動いた。

2008年、川辺川ダム計画の白紙撤回を表明した蒲島知事。災害発生直後は、この方針を維持する姿勢を強調したものの、翌6日には、治水対策にダムも含まれるとも取れる発言に軌道修正した。その後、「ダムも選択肢」という方向に方針転換。その発言の裏には何があったのか。

県幹部の1人は「目に焼き付いた壮絶な光景があるのではないか」とみる。7月中旬、蒲島知事が視察で訪れた八代市坂本町の光景は、流木が住宅に突き刺さり、県道の橋が流失した惨状。知事は「ひどい被害だね…」と絶句していたという。

ダムの有用性を示すデータもこの間、明らかになった。8月25日に開かれた国土交通省と県、球磨川流域12市町村でつくる検証委員会の初会合。国はこの日、人吉市で最大8千トンに上るとする流量推計を公表。川辺川ダムがあれば、最大流量を約4割減らせたとする試算を初めて示し、ダム効果を顕示した。

流域市町村の“民意”も大きく変わった。蒲島知事がダム計画を白紙撤回した当時は、建設地の相良村長や治水の最大受益地の人吉市長が反対を表明。蒲島知事は計画の白紙撤回を表明した県議会で、「民意がダムによらない治水を追求し、今ある球磨川を守ることを選択しようとしている」と強調した。

しかし、ダム反対を明確に打ち出した首長は表舞台を去り、ダム建設を容認する川辺川ダム建設促進協議会には8月、相良村が復帰。表向きには、流域12市町村の足並みがそろう形となった。

促進協は、すでにダム建設を含めた抜本的な治水対策を求める決議を採択し、要望書と共に県に突きつけた。促進協の竹崎一成芦北町長は「ダムありきではない」と前置きした上で「宅地を5~6メートルかさ上げした地域も水が来た。強度をさらに高めた治水策が必要だ」と知事に迫った。要望書を受け取った蒲島知事は「促進協の総意として重く受け止める」と応じざるを得なかった。

ただ、前のめり気味のダム建設論議に違和感を示す首長もいる。建設予定地を抱える相良村の吉松啓一村長は、堤防や遊水地整備が進まない中、ダム建設の議論が再浮上することに「時期尚早」と首をかしげる。「ダム建設に関しては村民の中にもさまざまな思いがあることを分かってほしい」と複雑な心境ものぞかせた。

県が目指す治水対策の方針決定は11月。一方で、ダム計画に反対してきた市民グループは「住民不在の検証が進められている」として、県に抗議文を提出した。識者も含め、ダム建設を巡る多様な意見が、県に寄せられているという。

「民意は変わる可能性もある」という蒲島知事。その民意をどのような手段でくみ取るのか。ダム建設計画の白紙撤回から12年。再び民意の行方が鍵を握る。(高宗亮輔、小山智史、野方信助)

石木ダム全用地収用から1年 計画の妥当性 論争続く

石木ダム問題に関して長崎新聞の記事を2点掲載します。

上の記事に石木ダムが治水利水の両面で不要であると、私たちが指摘する理由も紹介されていますが、記述が十分ではないので、補足しておきます。

まず、治水については次の通りです。

川棚川流域における石木ダムの対象地域は計画上も8.8%に過ぎないし、さらに、その対象地域には石木ダム完成後も氾濫する可能性が高い地域が二つ含まれています。

一つは内水はん濫の可能性が高い川棚川下流部の公共下水道計画区域の低地部であり、もぅ一つは川棚川最下流部の川棚大橋より下流の区間です。後者は河川管理者ではなく、港湾管理者の管理区間であるので、堤防整備時期が未定のままになっています。

この二つを除くと、川棚川流域において実際に石木ダムで対応できる面積は4~5%にとどまり、治水面での石木ダムの必要性はきわめて希薄です。

また、1/100の降雨のために、石木ダムが必要という治水計画になっています。この1/100は、石木ダムが事業採択された1975年当時の河道データによる氾濫計算結果を長崎県の基準に当てはめて導いたことになっています。しかし、この1975年当時という河道データを点検すると、それは虚偽のものであって、実際の河道データを使うと、川棚川で使うべき降雨規模は1/50が妥当となります。1/50では石木ダムが不要となるので、県は河道データをねつ造して、1/100になるようにしたのです。

次に利水については、佐世保市水道の一日最大給水量は1999年度をピークとしてその後は確実な減少傾向になっています。これは一人当たり一日最大給水量が最近20年間で、2割以上も減ってきたことによるものです。今後は佐世保市の人口が次第に減少し、2045年には現在の8割以下になり、その後も減っていくのですから、給水量の規模がますます縮小していくことは必至です。佐世保市水道は既得の水源のままで水余りが一層進行していくのですから、石木ダムの新規水源が必要であるはずがありません。

このように。石木ダムが治水利水の両面で不要であることは明白な事実なのですが、残念ながら、現在までの裁判の判決には反映されていません。

石木ダム全用地収用から1年 計画の妥当性 論争続く

(長崎新聞2020/09/21 12:00 )https://this.kiji.is/680584265152087137?c=39546741839462401

(写真) 石木川と川棚川の合流地点からやや下流に位置する「山道橋」付近=川棚町中組郷

(写真) 石木川と川棚川の合流地点からやや下流に位置する「山道橋」付近=川棚町中組郷

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業。同町の治水と同市の利水を目的としたダム事業は、1975年の国の事業採択から45年たった今も完成していない。推進派と反対派の主張は平行線をたどり、法廷での論争も続く。なぜ、ここまで混迷を極めているのか。治水、利水の争点や訴訟の経過をあらためて整理する。

【治水・利水】意見かみ合わず

石木ダム建設の目的の一つが川棚川下流域の治水。つまり災害対策だ。石木ダムと既存の野々川ダム(東彼波佐見町)、河川改修によって、県は「100年に1度の大雨」にも対応できると説明する。

「100年に1度」とはどれほどの量なのか。県は過去の雨量などを基に、「山道橋」(石木川と川棚川の合流地点からやや下流)で毎秒1400トン。1時間雨量110ミリ、3時間雨量203ミリ、24時間雨量400ミリと想定する。毎秒1400トンは90年に同町に降った集中豪雨時の1・8倍の量だ。

山道橋で流せる水の量(流下能力)は現在、毎秒1130トン。「100年に1度」の際には270トン分があふれる計算になるが、それを二つのダムにため、流量を低下させる計画だ。

7月10日正午すぎ、川棚町で1時間90ミリ超(町雨量計)の猛烈な雨を観測した。ただ、前後の時間の雨量が少なかったこともあり、川棚川に大幅な流量の変化はなかった。県はダム事業と並行し、河川改修も進めており「これまでの改修の効果もあった」との見解を示す。

進行中の河川改修が完了すれば、川棚川で過去発生したような洪水被害は起きなくなるとしている。そうなれば「河川改修で十分」との理屈も成り立ちそうだが、「河川改修とダムはセット。どちらか一方を止めることはできない」と県の担当者。

一方、県が設定する「100年に1度」の計画規模に疑問を呈するのは、水源開発問題全国連絡会共同代表の嶋津暉之氏だ。

県は、計画規模を決める際の根拠の一つとなる「氾濫計算」で、石木ダム建設が事業採択された75年当時の河道データを採用している。嶋津氏は、現在のデータに置き換えて計算すると「50年に1度」が妥当だと指摘する。

「石木ダムの効果が及ぶ範囲は流域のわずか数%。そこに多額の税金をつぎ込んでいいのか」と嶋津氏。石木ダムがどれほどの治水効果を生み出すのか。係争中の事業認定取り消し訴訟でも論点となったが、1、2審判決は県の計画規模は「合理性を欠くとは言えない」と判断した。

◆ ◆

もう一つの目的が、石木ダムから佐世保市に水を供給する「利水」。この点でも、推進派と反対派の論争はやまない。

佐世保市は今年3月、2038年度までの「水需要予測」をまとめた。市民生活や企業活動を維持するため、1日の計画取水量を11万8388トンと見積もっている。六つのダムなどから一日計7万7千トンを取水できるが、必要量には4万1388トン足りない。この分を石木ダムで穴埋めする計画だ。

これに対し、石木ダム建設に反対する市民団体「石木川まもり隊」の松本美智恵代表は「水は十分足りている」と反論する。実際の水使用量は市の予測を下回って推移。人口減少や節水機器の普及で水需要はさらに減り続けるとし、市の予測を「過大」と批判する。

この意見について、市はどう考えるのか。

市は「水需要予測は渇水など非常時の備えを加味して算出している。通常は水の使用量が予測値を下回るものだ。人口減少も考慮しているが、市民1人当たりの水使用量は増加傾向にあるため、水不足は続く」と説明し、予測は「必要最低限」とした。

石木ダム以外で水を賄える方法はないのか。

市は、これまでに19カ所を調査した結果、石木ダム以外に適地はなく、既存のダムのかさ上げや掘削で容量を増やす方法も「限界まで再開発した」。海水淡水化装置の導入も技術的に困難。石木ダム以外に「方策はない」との立場だ。

反対派は、老朽化した水道管の漏水対策などをすれば給水の有効率を高められるとみており、ここでも意見はかみ合わない。

【裁判】反対派主張退ける

石木ダムを巡っては現在も複数の訴訟が係争中。これまでの司法判断はいずれも「ダムは利水、治水両面で不要」とする反対住民側の主張を退けている。

論争の舞台が法廷に移ったのは15年11月。「必要性のないダムで土地を強制収用するのは違法」。住民らが国に事業認定の取り消しを求め、長崎地裁に提訴した。主な争点は利水、治水両面でのダムの必要性。裁判官は現地も視察した。

判決は、佐世保市の水需要予測や県の治水計画を「不合理とは言えない」と判断。ダムの公益性を一定認め、原告側の請求を棄却した。控訴審の福岡高裁も一審判決を支持。住民側は最高裁に上告している。

この訴訟と並行し、住民らは17年3月、県と同市に工事差し止めを求める訴えを長崎地裁佐世保支部に起こした。ダムの必要性に加え、工事による生活の影響や権利侵害の有無も争われたが、同支部は今年3月、「生命・身体の安全が侵害される恐れは認められない」と判決。住民側が敗訴した。ダムの必要性の判断は示されなかった。住民側は福岡高裁に控訴中。

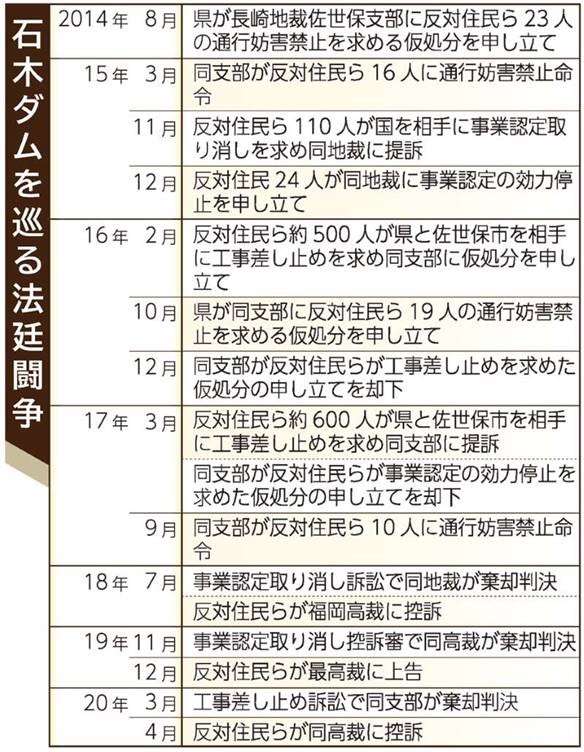

一方で起業者の県は、ダム建設に伴う県道付け替え道路の工事現場で座り込みを続ける住民らへの法的措置として、14年8月と16年10月の2回、延べ42人の通行妨害禁止の仮処分を同支部に申し立て、17年9月までに計26人に対して通行妨害禁止命令が出された。

【強制収用】解決の方策なければ…

膠着(こうちゃく)状態を打破しようと動いたのは金子原二郎知事(当時)だった。

県と佐世保市は09年11月、土地の強制収用を可能にする「事業認定」を国に申請。「話し合いを進める」(金子知事)のが目的で13年9月に認定された。反対する13世帯が建設予定地に住み続ける中、予備調査着手から41年を経て重大局面を迎えたかに見えた。

しかし、その後も膠着は解けず、中村法道知事は14年8月26日、土地収用法に基づき強制的に土地の明け渡しを求める「裁決申請」の手続きを始めると表明。ダム事業の公益性を認めた事業認定の効力切れが同年9月8日に迫っていた。

県収用委員会への裁決申請は、16年までに3回に分けて行われた。同委員会は15年6月に最初の「裁決」を出し、迂回(うかい)道路用地約5500平方メートルの土地を明け渡すよう地権者に求めた。19年5月には、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地約12万平方メートルも裁決。同年11月18日、法に基づく明け渡し期限を迎えた。

県と市は、収用した全ての用地について家屋の撤去などの行政代執行を中村知事に請求することが可能となっている。県は「住民の方々の理解のもと、円満に解決できることが一番望ましい」として代執行によらない解決を目指しているが進展は見通せない。

県用地課によると、県内のダム建設事業で収用の裁決まで進んだのは、石木ダムを除き、地権者と補償額で合意できなかった1988年の西山ダム建設工事(長崎市)のみ。代執行までには至っていない。

“最終手段”に踏み切るのか。踏み切るとしたら、いつなのか。8月25日、県庁での定例記者会見。「代執行はそれ以外に解決の方策がない段階で、総合的に、かつ慎重に判断する。反対住民の皆さまに引き続き全力でお願いしていく」。中村知事はこれまでと同じコメントを繰り返した。

石木ダム全用地収用から1年 続く闘争 見通せぬ解決

行政代執行、判断示されず

(長崎新聞2020/9/21 12:00)https://this.kiji.is/680586847587992673?c=174761113988793844

(写真)石木ダム建設予定地周辺。左側の集落が川原地区。現在も13世帯約50人が暮らしている。手前は付け替え道路工事の現場=東彼川棚町(小型無人機ドローン「空彩4号」で撮影)

(写真)石木ダム建設予定地周辺。左側の集落が川原地区。現在も13世帯約50人が暮らしている。手前は付け替え道路工事の現場=東彼川棚町(小型無人機ドローン「空彩4号」で撮影)

長崎県東彼川棚町に計画されている石木ダム建設事業で、事業主体の県と佐世保市が土地収用法に基づき、反対住民13世帯約50人の宅地を含む全ての建設予定地を取得してから20日で1年を迎えた。知事権限で家屋などを撤去できる行政代執行も可能な状況にあるが、対応の明確な判断は示されず、反対住民は今も変わらず暮らしている。事業認定を巡る法廷闘争も続いており、解決は見通せない。

昨年9月19日に住民と中村法道知事が約5年ぶりに面会。知事は「事業を進めていく必要がある」と改めて推進の考えを強調した。「将来」の話し合いを求める県側に対し、住民側は「ダムありきの議論には応じられない」との立場。面会以降、両者の対話はないという。焦点の行政代執行について、知事は「それ以外に解決の方策がない段階で慎重に判断する」と繰り返し、選択肢の一つとする。

事業の完成時期について県は昨年11月、水没する県道の付け替え道路工事が反対派の抵抗などにより遅れたとして、2022年度から25年度に延期した。県によると、付け替え道路工事は全長約3.1キロのうち約1.1キロの区間を進め、約600メートルは舗装工事まで終えている。本年度中にダム本体工事の一部に着手したい考えだ。

同町の治水と同市の利水を目的とした石木ダムの建設計画は、1975年の事業採択から45年が経過。当時から治水、利水の両面で主張に隔たりがあり、現在も二つの裁判が係争中。そのうち事業認定取り消し訴訟は1審、2審で住民側の請求を棄却。住民側は最高裁に上告している。最高裁判決が「一つの節目になる」と見る向きもある。

球磨川治水 広い視点での対策検討を

カテゴリー:

7月の豪雨で球磨川が大きく氾濫し、川辺川ダム建設計画が再浮上しています。この問題について熊本日日新聞のを社説を掲載します。

傾聴すべき意見であると思います。

9月18日、熊本県議会で球磨川の治水対策についての質疑が行われました。その様子を伝える記事も掲載します。

球磨川治水 広い視点での対策検討を

(熊本日日新聞2020年9月19日 07:11) https://kumanichi.com/column/syasetsu/1611334/

7月の豪雨が流域に大きな被害をもたらした球磨川の治水について、蒲島郁夫知事が11月中にも新たな対策を示すとしている。近年、豪雨災害が甚大化する中、予想を超える事態に対処するためにも、ダムや堤防だけに頼らぬ「流域治水」の考え方をベースに、広い視点で対策を検討すべきだ。

流域では7月豪雨の後、中止されていた川辺川ダム建設計画が再浮上した。12市町村でつくる同ダム建設促進協議会が8月、「ダム建設を含む抜本的な治水対策」を求める決議を採択。知事もダム計画を治水対策の「選択肢の一つ」として復活させることを表明した。被害の大きさを考えれば、治水のためダム建設を再検討するのは自然な成り行きだろう。

ただ、川辺川ダムがあったとしても、7月の水害を十分防げたかは分からない。国土交通省は今回の球磨川の最大流量を人吉市で毎秒8千トンだったと推計したが、専門家には異論もある。加えてどれだけ流量をカットできるかについても見解が分かれ、治水効果の見立ては異なっている。さらに緊急放流の危険性も考慮する必要がある。ダムは、治水の全てを解決する全能のカードではない。

近年の日本列島は毎年のように甚大な風水害に見舞われてきた。気候変動の影響で、自然災害は頻発・大規模化しているとされ、過去の常識の通用しないリスクに備えていかなければならない。

1級河川を管理する国交省も、新たな方針として「流域治水」を打ち出している。従来のようにハード面のダムや堤防だけでは限界があるため、民間を含め流域のあらゆる力で治水にあたるという考え方だ。被災の恐れのある住宅の移転促進や開発規制などのほか、有効な避難体制づくりなど、ソフト面も組み合わせた対策が重要になる。ある程度の浸水を前提にした減災・防災の視点も必要だ。

人吉市は浸水想定を記した防災マップを住民に配布していたが、最新の降雨基準に基づいたものではなく、7月豪雨の浸水は深さも広さもマップの想定を大きく上回っていたという。こうした情報周知などのソフト面にも欠点はなかったか。ハード面と同様に検証した上での対策検討が必要だろう。

2008年に蒲島知事が川辺川ダム計画を白紙撤回した後、国・県・流域市町村はダムによらない治水対策を検討してきた。残念ながら今回の災害までに実行できなかったが、これまでの蓄積も無にすべきではない。議論を取り込み、さらに大きな構えで総合治水対策を構築すべきだ。

ダムを止めた知事の決断までには、住民の長い議論の積み重ねがあった。当時の世論調査で県民の85%、流域住民の82・5%が白紙化を支持。大水害後の現時点でも流域の首長には温度差があり、議員や住民の意見も一様ではない。

治水対策の策定にあたっては県がリーダーシップをとるべきだ。速やかな策定が求められるが、拙速にならないよう、民意を十分くみ取り慎重に検討してほしい。

川辺川ダム必要論、急拡大 自民「当然」野党は警戒 熊本県議会

(熊本日日新聞2020/9/19 09:25) https://this.kiji.is/679872507206091873?c=92619697908483575

(写真)県議会代表質問で球磨川の治水対策について答弁する蒲島郁夫知事=18日、県議会棟

(写真)県議会代表質問で球磨川の治水対策について答弁する蒲島郁夫知事=18日、県議会棟

「川辺川ダムが一つの有力候補として再び浮上してきたのは至極当然だ」-。18日の9月熊本県議会代表質問。自民党県連幹事長の松田三郎氏(球磨郡区)は7月豪雨の甚大な被害を引き合いにダム建設の必要性を強くにじませた。

2008年9月の蒲島郁夫知事による白紙撤回表明を受け、民主党政権が09年に中止を宣言した川辺川ダム計画。国土交通省は特定多目的ダム法に基づく廃止手続きは取らず、計画は連綿と生き続けた。そして今回、球磨川流域で60人が犠牲となった被害を機に、支流川辺川の「ダムの是非」が県政最大の課題として再燃した。

県議会最大会派の自民党内には、「必要論」が急速に広がる。「ダム以外に現実的な治水対策はない」と複数の県議。自民は08年以降、4度の知事選で一貫して蒲島氏を全面支援してきた。ただ、着々と蜜月関係を築く中で、川辺川ダム問題は喉元に刺さった“とげ”だった。

近年は声高に主張してこなかったものの、自民県議団の見解は変わらず「ダムは必要」。過去の県議会では、所属県議が「流域住民の生命財産をどう考えているのか」と知事に詰め寄る場面も度々あった。

「知事に、まずは『中立』の立ち位置まで来てもらいたい」と語っていた松田氏。この日の代表質問では「気象状況や大災害を境に12年間で民意は大きく変わった。(ダムに反対した)人吉市長と相良村長も顔触れが代わった」と強調。知事が、流域の民意を主な撤回理由とした過去の判断に縛られないよう、“地ならし”をしてみせた。

一方、自民と共に蒲島県政を支え、知事の白紙撤回表明を尊重してきた公明党県議団の城下広作氏(熊本市1区)は「検証委の結果を踏まえて冷静に判断する。ダムによって洪水被害が抑えられることが明らかであれば、反対しない」と話す。

自民や流域首長らから日増しに強まる「必要論」に、県議会の野党系会派は警戒感を隠さない。この日代表質問に登壇した第2会派・くまもと民主連合代表の鎌田聡氏(熊本市2区)は「検証委ではダムによらない治水対策10案の効果も明らかにすべきだ。ダムに慎重な立場の専門家も含めて多様な視点で検証する必要がある」と検証委の在り方自体を見直すよう知事に迫った。

共産党の山本伸裕氏(熊本市1区)も「ダムには緊急放流などのリスクもある。拙速な議論は避けるべきだ」との立場だ。

代表質問の答弁で蒲島知事は川辺川ダムも含めた「あらゆる選択肢を排除せずに検討する」と重ねて表明した上でこう続けた。「将来にわたって球磨川流域の安全安心を確保することが、天命だと覚悟を持って取り組む」(内田裕之、野方信助)

◇

球磨川の治水対策について蒲島知事は、7月豪雨の検証を経て年内に方向性を示す方針だ。止まったはずのダム計画は再び動き出すのか。県政界や流域関係者の思惑を探る。

「流域治水」へ転換を答申 社会資本整備審議会河川分科会

カテゴリー:

2か月前にお伝えしたように、7月9日、国土交通省社会資本整備審議会河川分科会の小委員会が、今後の水害対策についての答申を赤羽一嘉国交相に提出しました。「流域治水」への転換を促すものになっています。

国交省「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方」をとりまとめ~社会資本整備審議会の答申を公表~

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001030.html

この答申の内容を詳しく伝える毎日新聞の記事を掲載します。

「流域治水」への転換は大いに取り組むべきことですが、この答申は総花的で、現場感覚が乏しく、具体性が欠けているように思われます。

「流域治水」と、お題目を言うだけでは現状とさほど変わりません。

毎日フォーラム・特集気候変動に備える

「流域治水」へ転換を答申 社会資本整備審議会河川分科会

民間事業者、住民と共に取り組む

(毎日新聞2020年9月10日 09時59分) https://mainichi.jp/articles/20200909/org/00m/010/022000d

(写真)約30メートルにわたり決壊した球磨川の堤防=熊本県人吉市中神町で7月4日

(写真)約30メートルにわたり決壊した球磨川の堤防=熊本県人吉市中神町で7月4日

(写真)最上川が氾濫して浸水した住宅やビニールハウス=山形県村上市で7月29日

(写真)最上川が氾濫して浸水した住宅やビニールハウス=山形県村上市で7月29日

この夏も日本列島は豪雨災害に見舞われた。7月4日に九州の熊本県や鹿児島県で気象庁が大雨特別警報を出した豪雨は、数日間にわたり九州北部から中部地方にも範囲を広げ記録的な雨量を観測した。国交省によると、熊本県の球磨川や岐阜県の飛驒川が氾濫した他、同月10日時点で97河川で護岸の損壊や堤防の陥没などが発生した。

同月29日には山形県の最上川が氾濫するなど、梅雨前線の北上とともに被害地域が東北地方にも広がった。総務省の8月7日までのまとめでは、この7月豪雨で人的被害は死者82人、行方不明4人、負傷者28人に及んだ。

このような中で、今回の答申は、気候変動を踏まえた今後の水害対策の方向性と新たな水害対策の具体策についてとりまとめられ、7月9日に赤羽一嘉国交相に手渡された。赤羽国交相は「気候変動で降雨量が増えている。科学的な根拠により優先順位を持ってやっていかなければならない」と強調した。

同審議会は、諮問を受けて河川分科会に小委員会を設置し、気候変動による降雨量の増加などを踏まえた水害対策などについて検討を行い、今回の答申「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方~あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な『流域治水』への転換~」をまとめた。

答申はまず、近年の水害による甚大な被害を受けて、ダムや堤防などの施設の能力を超す洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する取り組みをさらに一歩進めることを提言した。気候変動の影響や社会状況の変化などを考慮して、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う持続可能な治水対策「流域治水」への転換を促し、防災・減災が主流となる社会を目指すとした。

防水のハード対策と避難のソフト対策の両面充実へ

その上で、今後も水害が激化し、これまでの水害対策では安全度を上げていくのに限界があるため、防水施設の整備を進めるハード対策と、命を守るための避難対策のソフト面の両面の対策など手法の充実を求めた。

国交省は、日本が人口減少と少子高齢化が進む中で、「コンパクト」な町と「ネットワーク」を基本とした国土形成によって、地域の活力を維持することを目指している。それが水害に強い安心・安全な町づくりにも必要とした。住民の避難に進展が著しい次世代通信規格・5G技術やAI(人工知能)技術などの情報通信技術を活用することも推奨し、これからの対策の方向性や具体策を示した。

被害軽減のための水害対策の考え方として、施設能力を超過する規模の洪水が発生することを前提に、流域のあらゆる関係者の参画により、災害が発生した場合でも人命が失われたり、経済が回復できないようなダメージを受けることを回避して速やかに復旧・復興を進め、以前よりも災害にも強い地域づくりを進めるとした。

気候変動を踏まえた計画へ具体的にどう見直していくのか。答申は、過去の降雨や潮位の実績に基づいて作成されてきた洪水や内水氾濫、土砂災害、高潮・高波などを防ぐ計画を、気候変動による降雨量の増加、潮位の上昇などを考慮した計画に見直すとした。気候変動による影響を盛り込んだ河川整備基本方針や河川整備計画の見直しに速やかに着手することを求めた。

「流域治水」への転換では、河川、下水道、砂防、海岸などの管理者が主体となって行う治水対策に加えて、水が集まってくる「集水域」と「河川区域」だけでなく、「氾濫域」も含めて一つの流域として捉える。流域の関係者全員が協働して「氾濫をできるだけ防ぐ対策」「被害対象を減少させるための対策」「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を総合的、多層的に取り組むとした。

流域で「ためる」「流す」「減らす」「限定」対策の組み合わせ

これらの対策について、答申は速やかに実施すべき施策も示した。

氾濫をできるだけ防ぐための対策として、流域全体で「ためる」対策、「流す」対策、「氾濫水を減らす」対策、「浸水範囲を限定する」対策を組み合わせた整備を加速させる。都市部の河川、流域を中心に雨水貯留浸透施設を整備し、遊水池の整備やダムの建設・再生の施策を進めて治水容量を確保する。

また、河川改修を上下流、左右岸のバランスを考慮しながら、下流から順次実施して雨水を流す施策を進める。氾濫が予想される場合は、堤防の決壊までの時間を少しでも引き伸ばすように堤防の構造を工夫する。

越水した場合であっても、決壊しにくい「粘り強い堤防」を目指す堤防の強化を実施し、堤防強化の技術開発も進める。さらに都市化が著しい河川で進めてきた流域の貯留対策を全国に展開するという。

被害対象を減少させるための対策としては、流域全体で「水害リスクがより低い区域への誘導・住まい方の工夫」「浸水範囲の限定」「氾濫水を減らす」対策を組み合わせた施策を加速させる。洪水に対する災害危険区域の指定や、建築規制の取り組みはまだ事例が少ないことから、浸水想定区域の指定を推進しリスク情報の空白域の解消を目指す。

コンパクトな町づくりでも防災に配慮し、より水害リスクの低い地域への居住や都市機能を誘導する。水害リスクがあるエリアでは、建物の1階部分を空間にしてかさ上げするピロティ構造にするなど、住まい方の工夫を推進するほか、不動産取引時の水害リスク情報提供や、保険・金融による誘導も検討する。

また、氾濫水による被害を最小限にとどめるために作られる第2の堤防「二線堤」や、特定の区域を洪水から守るために周囲を囲むようにつくられた堤防「輪中堤」など、氾濫水を制御して範囲を限定する取り組みも全国ではまだ事例が少ない。このため、二線堤の整備や既存の自然堤防の保全により、浸水範囲を限定する施策も進める。

被害の軽減・早期復旧・復興のための対策として、避難体制を強化して命を守る政策を推し進める。答申は、最近の災害がリスク情報の空白域で発生していることや、リスク情報が公表されているエリアでも被害が発生し、広範囲で大規模な災害になっていると指摘している。

そのため、浸水想定区域の指定を推進するとともにリスク情報の空白域を解消することを目指す。民間ビルの活用や高台整備によって近くの避難場所を確保し、各地区における個人の防災計画の作成や、防災情報の表現も工夫する。長時間予報や水系全体、高潮などの水位・予測情報の提供も徹底する。

民間企業と一体で経済被害軽減へ

さらに、答申は発災による経済被害の軽減に努めるとしている。公共交通機関などのインフラが被災して経済被害が拡大していることから、さまざまな民間企業などの拠点とネットワークを支える社会インフラを一体化した浸水対策を実施する。被害の広域化・長期化による経済被害の拡大が懸念されるため、より早期の復旧のために、国などに加え民間企業に協力を求める。早期の復興のため水害保険や金融商品の充実によって個人の備えを推進する。

このほか、「流域治水」を推進するための仕組みとして、土地利用などで危険性の高い行為の禁止など、規制的な手法と誘導的手法を組み合わせて、流域治水への参画を促進する仕組みや、異分野・異業種が横断的に連携し新技術を導入する仕組みなどが必要としている。

具体的には、流域のあらゆる関係者が参画する仕組みとして、新たな宅地開発や地面の舗装などで降雨の流出を防止するための貯留浸透施設の設置の義務化や、水害リスクの特に高い地域での土地利用や建築を制限する。コンパクトシティー施策による防災にも配慮して、より水害リスクの低い地域へ都市機能や居住を誘導する。さらに、氾濫を発生させない対策への協力に必要な費用の補助、水災害リスクを回避・軽減するための住まい方の工夫に要する費用への補助を実施する。

また、浸水被害軽減地区での固定資産税の減免など、既存の施設の機能に着目してその機能を保全するための税制措置を設ける。保険料率や住宅ローン金利の優遇など、水害リスクの高低に応じた水害保険や金融商品の充実が必要としている。 さらに、貯留施設の実施率の公表など地域における対策の実施状況や効果などの見える化を進める。貢献度の高い取り組みや先進的な取り組みに対する表彰制度の創設なども例示している。

答申は速やかに実施すべき施策として、▽河川整備基本方針及び河川整備計画の目標の見直し▽気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策に係る中長期的な計画の策定の推進▽海岸保全基本方針及び海岸保全基本計画の見直し▽施設の機能や安全性の確保のための設計基準等を見直し、などを挙げている。

「大雨特別警報」の「解除」を「切り替え」へ 気象庁

最近では、「これまでに経験したことのない」降水量を記録する異常気象が発生している。7月の九州地方を中心とする集中豪雨は、線状の積乱雲が集合体になって押し寄せる「線状降水帯」によって引き起こされたものだ。本州にもその影響は及んで各地で大雨を記録し、全国が水害の危険性に直面していることを示した。

こうした水害に対して、気象庁は「大雨特別警報」の「解除」の表現見直しなど、ソフト面での対応を急いでいる。同庁は今年5月、防災情報の伝え方の改善策を公表した。記録的大雨による河川の氾濫が全国で相次いだ2019年の台風被害を受けたもので、大雨特別警報を解除する際も引き続き警戒を呼びかけ、氾濫が予想される河川名を臨時の記者会見で発表している。住民への注意喚起を行い、適切な避難につなげる狙いがある。

国交省によると、19年10月の台風19号では、5段階の「大雨・洪水警戒レベル」で最も警戒度が高いレベル5に当たる大雨特別警報が出された。その解除後に阿武隈川(福島県)や千曲川(長野県)など8河川で水位が上昇し、氾濫が発生した。降った雨が河川に流入するまでに時間がかかり、大雨が去った後に河川が増水したためだ。

このため、気象庁は今年の大雨の時期から、特別警報を解除する際も「解除」という文言を使わず、「警報に切り替え」や「注意報に切り替え」と表現し、危険が去ったと誤解されないようにしている。河川の最高水位の見込みや到達時間などについてもホームページで発表し、解除とともに住民が情報収集をやめないように、切り替え前に臨時会見を開いて氾濫の恐れがある河川名を公表するなど、引き続きの警戒を求めている。

昨年の台風19号では気象庁が上陸前日の会見で「狩野川台風」を例示して警戒を呼びかけた。こうした過去の台風を引き合いに規模の想定を伝える場合は、被害が特定の地域で発生すると誤解されないように、どの地域で危険が高まっているかを丁寧に伝えている。

気象庁が1月に公表したアンケート結果によると、台風19号の被害を受けた7県の住民の約3割が、大雨特別警報の解除後に「安全な状況になったと考え、避難先から戻った」と回答したという。気象庁は「特別警報が解除されても油断はできない状況にある」と説明する。

昨年の台風19号では関東・東北地方を中心に計142カ所で堤防が決壊するなどして広範囲が浸水した。総務省消防庁によると、死者は災害関連死を含め13都県で101人、行方不明が3人に上った。昨年は台風15号などによる甚大な台風被害が相次いだことで、気象庁の有識者会議が対策を検討していた。