水源連の最新ニュース

鬼怒川水害国家賠償請求事件裁判についての説明

カテゴリー:

2015年9月に鬼怒川水害が発生して、あと少しで早くも5年になります。

2018年8月に鬼怒川水害国家賠償請求の提訴が行われました。それから、間もなく2年になります。

その間、下記の通り、裁判が進められてきました。

裁判は中盤から終盤に向かいつつあります。

裁判に提出された書面、裁判の新聞記事は https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053。に掲載されています。

提出書面の概要は鬼怒川水害訴訟の説明202001 と

お読みいただければと思います。。

裁判への支援をよろしくお願いします。https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053。

原告 被告

2018年8月7日 提訴 訴状

2018年11月28日 第1回口頭弁論 答弁書

2019年7月12日 第2回口頭弁論 原告準備書面(1) 被告準備書面(1)

2019年10月18日 第3回口頭弁論 原告準備書面(2) 被告準備書面(2)

2020年1月24日 第4回口頭弁論 原告準備書面(3)、(4) 被告準備書面(3)

2020年4月24日 延期 被告準備書面(4)

2020年7月17日 第5回口頭弁論 原告準備書面(5)

工事差止訴訟控訴審 第1回口頭弁論日時決定 10月8日14時半 (石木ダム)

カテゴリー:

工事差止訴訟控訴審 が始まります。

石木ダム建設工事継続差止め訴訟第1審は2020年3月24日の長崎地方裁判所佐世保支部の不当判決で原告敗訴とされました。

その判決理由は、石木ダムの必要性については一言も触れずに「石木ダム建設工事を差止めなければならない権利侵害はない」というものでした。私達の言葉に直すと、「13世帯の皆さんが石木ダムによって生活の場を奪い取られることは、石木ダムの必要性を審理するまでもなく、権利侵害に当たらない」ということで、到底許せることではありません。水源連HPの2020年3月27日掲載記事「石木ダム訴訟判決はみな、何故こんな論調なのか?」を参照ください。

この不当判決に抗して、2020年4月4日に404名を控訴として、控訴状を提出しました。→控訴状

第1回口頭弁論は

- 2020年10月8日(木)14時半

- 福岡高等裁判所1F 101号法廷

にて開廷です。

コロナ禍の中なので、傍聴人数が削減されるとは思われますが、あのデタラメな佐世保支部判決の撤回を勝ち取るべく、大勢で駆けつけようではありませんか。

当日の口頭弁論の内容については、弁護団が鋭意準備を進めています。

口頭弁論の内容、門前集会、報告集会など、具体的な進行などは、追ってお知らせいたします。

土石流で“満杯”の砂防ダム 土砂の撤去作業始まる 広島市

カテゴリー:

土石流で満杯になった砂防ダムの土砂の撤去に関するニュースを掲載します。

砂防ダムとは、土砂で満杯になれば、土砂流出抑止の効果がなくなり、土砂の流出源になるので、土砂の撤去が必要となるものです。砂防ダムは建設したら終わりというものではありません。

砂防ダムの建設に力を注ぐ現在の治山治水行政のあり方を根本から見直す必要があります。、

土石流で“満杯”の砂防ダム 土砂の撤去作業始まる 広島市

(中国放送2020/07/147/13(月) 19:32配信) https://news.yahoo.co.jp/articles/769a4625da69e7cb56981c1f79a833a9d52e148a

(放映の動画)

先週、広島市西区で砂防ダムが土石流を受け止めたというニュースをお伝えしました。満杯になった土砂について住民から不安の声が上がっていましたが、砂防ダムを管理する国は、13日から土砂の撤去作業を始めました。

「砂防ダムのすぐそばに来ています。現場には大量の土砂が取り残されています。きょうから土砂の撤去作業を始めます。」(末川徹記者)

広島市西区井口台にある砂防ダムです。ダムを管理する国は、現場に不安定な土砂が残っていないことを確認し、撤去作業を始めました。

「大量の土砂がたまり、中には満杯になっているように見えるものもあります。」(広田大地カメラマン ヘリから 8日)

今月6日、連日降り続いた大雨によって土石流が発生しました。住宅地の裏山の土砂が崩れ、山肌はむき出しに…。

高さが9mあるこの砂防ダムでは、およそ1200立方メートル、25mプールに換算して、およそ4杯分の土砂をせき止めることができますが、満杯の状態となりました。

土石流は、砂防ダムが受け止めたため、付近の住宅などへの被害はありませんでした。

「土石流が発生の危険性が極めて高まっています。」(消防車から呼びかけ 7日午前1時ころ)

土石流が発生した直後、消防車が巡回して、安全な場所に避難するよう呼びかけていました。

砂防ダムを管理する国の担当者は…。

「土石流が発生するまでに200ミリを超えるような雨が降っていて、山の斜面が大きい。急なところなので、当然、そこから土石流が発生した。」(広島西部山系砂防事務所 国時正博副所長)

近所の住民は…。

「(最近、)砂防ダムができたので、そこまで心配していなかったのが、やっぱり怖いですよね。こういうことになるんだって。」(住民)

実は、土石流の発生や砂防ダムの土砂が満杯になったのを国が把握したのは、住民からの通報がきっかけでした。

「(砂防ダムから)木が流れているという通報内容を受けて、現場を確認したら土石流が発生していた。砂防ダム全ての地点でカメラや監視ができるようにはしていない。」(広島西部山系砂防事務所 国時正博副所長)

国は、およそ1か月以内で土砂の撤去作業を終えることを目指しています。

「土砂の移動が起きる可能性が全くないとは言い切れない。周辺にある渓流もあるので、そういった部分も注意して早めの避難を心がけてほしい。」(広島西部山系砂防事務所 国時正博副所長)

― 広島県によりますと、県内の砂防ダムは国管理、県管理のものを合わせると、2000か所を超えます。その全てを国や県が監視し続けるのは非常に難しいらしいということです。

― 今回、砂防ダムの異変に住民が気づいて通報したからこそ、きょうの土砂の撤去作業につながったともいえます。災害を防ぐには、砂防ダムというハード面だけでなく、住民の意識というソフト面も大事だということを、あらためて感じます。

頻発する水害で大注目 大雨から大都市を守る「調節池」

カテゴリー:

河川の中下流や都市内にある洪水調節池の有効性を取り上げたレポート記事を掲載します。

河川の上流にあるダムはその洪水調節効果が河川の中流下流に来ると大きく減衰してしまいますが、河川の中下流や都市内にある洪水調節池はその効果が直接現れます。

この記事にある渡良瀬遊水地、神田川・環状七号線地下調節池、首都圏外郭放水路は近年の洪水で効果を発揮しました。

しかし、それらを新たに設置することは容易ではありません。

渡良瀬遊水地は100年以上前に谷中村を廃村にし、周辺の村を買収してつくられたもので、広さが33㎢(山手線内側の63㎢の約半分)もあります。このように広大な調節池を新たに設置することは無理です。

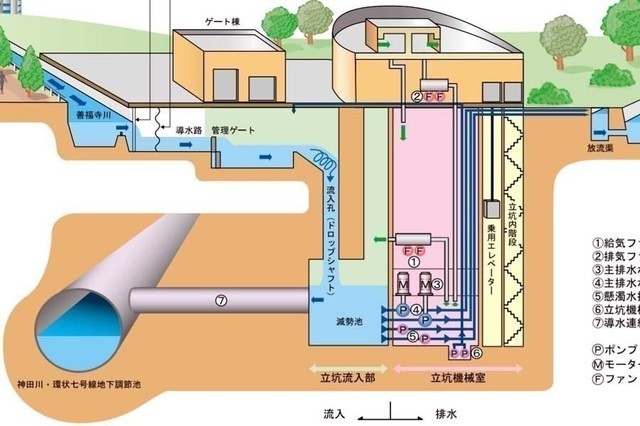

また、地下を掘削してつくられた神田川・環状七号線地下調節池や首都圏外郭放水路は膨大な費用がかかっています。

神田川・環状七号線地下調節池の工事費は当初の見込みが1030億円で、実際にはもっとかかっているでしょう。

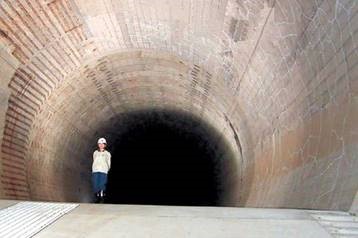

首都圏外郭放水路の工事費は約2300億円でした。

河川の中下流や都市内の洪水調節池は有効性が分かっていても、新たに増やすことは容易ではないと思います。

頻発する水害で大注目 大雨から大都市を守る「調節池」を知っていますか

(URBANLIFE METRO 2020/7/10(金) 7:30配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/30b2e67012d59bef10d02f1e9e441a33f37693ea?page=1

水害が頻発する理由

(写真)環状7号線の真下に整備された神田川・環状七号線地下調節池(画像:東京都建設局)

(写真)環状7号線の真下に整備された神田川・環状七号線地下調節池(画像:東京都建設局)

線状降水帯(線状の積乱雲の集合体)によって引き起こされた大雨が、九州各地で大きな被害を出しています。本州にもその影響はおよび、各地で大雨を記録。あちこちで水害の危険性に直面しています。

2019年にも台風19号が日本列島を襲来し、大きな被害が出ました。その傷跡が癒えていない中での大雨に、またかとうんざりしている人は少なくありません。

台風と線状降水帯は異なりますが、水害の危険性や水害対策を講じなければならないという点では同じです。 昨今、大雨や台風によって、水害は頻発しています。その理由はいくつかあり、特に気候変動が大きいと考えられていますが、「都市化」も水害を頻発させている要因のひとつです。

水害に弱い道を歩んできた東京

昭和40年代前半まで、道路の多くはアスファルトで舗装されていませんでした。雨が降ると、土の道路が水を吸収し、それが水害の抑制に一定の効果があったのです。一方、アスファルト舗装された道路は雨を吸収できません。

また同様に都市化の進展で、街のあちこちで見られた小さな河川、いわゆるどぶ川が次々と消えていったことも水害を頻発させている一因です。どぶ川は雨を滞りなく河川へ、そして海へと流す役割を果たしてきました。

昭和30年代には、悪臭の原因になることやごみの廃棄が社会問題になりました。環境・衛生面、美観の観点から、行政はどぶ川の撲滅に取り組みます。こうして行政はどぶ川に次々とふたをし、暗渠(あんきょ。地下水路)化を進めたのです。

渋谷駅そばの宇田川と原宿駅そばの隠田川(おんでんがわ)は、暗渠化された河川として有名です。現在、宇田川の上には西武百貨店が立っています。隠田川は「キャットストリート」という若者があふれる通りに姿を変えました。

都市化だけが水害を引き起こす要因ではありませんが、戦後の東京は一貫して水害に弱い都市の道を歩んできたのです。

ダム・堤防依存からの脱却に向けて

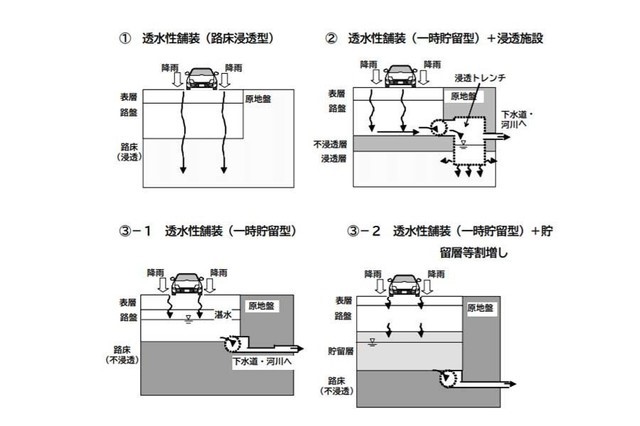

透水性舗装と雨水処理施設の基本体系(画像:東京都建設局)

昨今、東京都は水害対策に本腰を入れるようになっています。

これまでアスファルト舗装された道路は水を吸い込まず、それが水害を引き起こす要因とされてきた反省から、道路を透水性・排水性のある素材で舗装するように改良しています。

また、ダム・堤防に依存してきた洪水対策も新しい発想による転換が進んでいます。

海や河川の氾濫から街を守るダム・堤防は、長らく水害の備えに有効的な手段とされてきました。もちろん、今でもダム・堤防は水害に有効です。

しかし、河川は流域が長大です。それだけに河川すべてに堤防を整備するには想像を絶するほどの工費・維持費が必要になります。それは現実的に不可能です。海岸線も同様で、すべてに築堤することはできません。

ダムも本来は水をためることに主眼が置かれています。水をためている状態で大雨が降り注げば、ダムは決壊するでしょう。ダムが決壊してしまえば、余計に大きな被害を出しかねません。

かといって、大雨を予測して事前にダムを空にするよう放流計画を立てるのは難しい話です。また、どんなに強固なダム・堤防を築いても決壊の危険性はゼロになりません。

注目が集まる調節池・遊水池

神田川・環状七号線地下調節池の仕組み(画像:東京都建設局)

そうしたことから、近年の水害対策はダム・堤防だけに依存するのではなく、調節池・遊水池なども積極的に活用。それらを組み合わせた治水計画が立てられるようになっています。

例えば2019年の台風19号でも、栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県の4県にまたがる広大な渡良瀬遊水地(群馬県板倉町)が目的通りの機能を発揮し、水が市街地へ流れ込むことを防ぎました。これにより、水害の被害を最小限に抑えることに成功したのです。

東京都内には環状7号線の真下に神田川・環状七号線地下調節池が整備されています。

神田川・環状七号線地下調節池は延長が約4.5mあり、神田川・善福寺川・妙正寺川の水を約54万立法メートルを貯水できる能力を有します。

神田川・環状七号線地下調節池の完成により、東京23区の西側ではゲリラ豪雨などによって道路の冠水被害が減少。水害リスクを大きく低減させました。

台風19号で真価を発揮した「首都圏外郭放水路」

地底50mを流れる世界最大級の地下放水路「首都圏外郭放水路」(画像:江戸川河川事務所)

地底50mを流れる世界最大級の地下放水路「首都圏外郭放水路」(画像:江戸川河川事務所)

また、ひとつの河川は東京都だけを流れているわけではありません。例えば、荒川や利根川の流域は複数の都県にわたります。そのため、東京都だけで水害対策を講じるのではなく、他県とも連携を強化する必要があります。

埼玉県春日部市には、2002(平成14)年から供用を開始した首都圏外郭放水路があります。その名称からもわかるように、首都圏外郭放水路は春日部市のみならず首都圏全体を水害から守る役割を果たしています。

渡良瀬遊水地と同様、首都圏外郭放水路も2019年の台風19号では大活躍し、被害を最小限に抑え込みました。

水害対策では、ハード面における整備が着実に進んでいます。しかし、ダム・堤防をはじめ遊水池や放水路を整備するには計画段階から着工、そして完成までに長い歳月を要します。

災害はいつ起きるかわかりません。明日、起きる可能性もあるのです。そうしたことからハードだけに頼るのではなく、市区町村は近年、避難訓練の実施やハザードマップ作成による意識の向上といったソフト面にも力を入れています。

小川裕夫(フリーランスライター)

球磨川水系河川整備基本方針の策定において川辺川ダム阻止のために市民側が提出した11通の意見書

カテゴリー:

今回の球磨川の氾濫で、川辺川ダム計画を復活せよという声が出ています。

これから国土交通省が川辺川ダム計画の復活に向けて水面下で動いていくことが予想されます。

悪夢がよみがえっていく思いですが、私たちは川辺川ダム阻止のためにたたかってきた過去の経過を振り返って頑張らなければなりません。

川辺川ダム事業は政府の方針として2009年に中止の判断がされました。それは川辺川ダム反対の声が熊本県内外で大きく広がってきたからです。

しかし、川辺川ダムは毎年度予算がついており、ダム事業としては生き残っています。川辺川ダムなしの球磨川水系河川整備計画は、ダムの代替案がないということで、いまだに策定されていません。

2007年に策定された球磨川水系河川整備基本方針は、基本高水流量(1/80の想定洪水流量)を人吉地点で7000㎥/秒とし、そのうち、川辺川ダムと既設の市房ダムで3000㎥/秒を調節し(そのうち、約2600㎥/秒は川辺川ダム)、残りの4000㎥/秒を河道で対応するとして、人吉地点の計画高水流量(河道の流下能力の設定値)を4000㎥/秒としました。球磨川の重要な治水対策は河道の流下能力を大幅に増やすことなのですが、川辺川ダム建設のベースをつくるため、科学的な根拠なしに人吉地点の河道の流下能力を4000㎥/秒に据え置きました。

河川整備計画は河川整備基本方針の範囲でつくられますので、河川整備計画では河道目標流量を4000㎥/秒以上にすることができません。

河道目標流量を4000㎥/秒に据え置くと、まともな河川整備計画をつくることができず、川辺川ダムなしの球磨川水系河川整備計画が策定されないまま、十数年経過してきました。

川辺川ダム無しの河川整備計画をつくるためには、この球磨川水系河川整備基本方針を見直して、計画高水流量4000㎥/秒を大幅に引き上げる必要があります。

この球磨川水系河川整備基本方針の策定において私たちは川辺川ダムを必要としないものにするべく、懸命の取り組みをしましたので、その経過を述べておきます。

球磨川水系河川整備基本方針の策定に関して国土交通省で2006年4月から2007年3月まで延べ11回の河川整備基本方針小委員会が開かれました。https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/kuma_index.html

一つの水系で11回も委員会が開かれたのは異例なことです。通常は1~2回です。

それは当時の熊本県知事、潮谷義子知事が川辺川ダムが河川整備基本方針で位置づけられないように頑張られたからです。

潮谷知事は2006年の途中で事故で骨折されましたが、車いすで毎回委員会にかけつけました。

委員会の数十名いる委員の中でダム懐疑派は潮谷知事だけで、委員会の中でたった一人の闘いでした。

私たち市民側は潮谷知事を支援すべく、委員会に毎回、意見書を提出し、傍聴席で審議を見守りました。

審議終了後に委員会の会議室がある階のエレベーターホールで市民側は潮谷知事を迎え、労をねぎらいました。知事からも傍聴と意見書へのお礼の言葉がありました。

市民側が提出した意見書は次の通りです。それぞれ長文ですが、興味がある方はお読みいただければと思います。

最も重要な争点は基本高水流量7000㎥/秒(人吉地点)が過大ではないか、計画高水流量4000㎥/秒(人吉地点)が過小ではないかということでした。

2006年4月13日球磨川委員会への意見書(その1)(基本的なことについて)

2006年5月10日球磨川委員会への意見書(その2)(基本高水流量問題)

2006年6月6日球磨川委員会への意見書(その3)(基本高水流量問題)

2006年7月19日球磨川委員会への意見書(その4)(基本高水流量問題)

2006年8月10日球磨川委員会への意見書(その5)(基本高水流量問題)

2006年9月6日球磨川委員会への意見書(その6)(基本高水流量問題)

2006年10月19日球磨川委員会への意見書(その7)(計画高水流量問題)

2006年11月15日球磨川委員会への意見書(その8)(計画高水流量問題)

2006年12月25日球磨川委員会への意見書(その9)(計画高水流量問題と、ダムの弊害)

2007年2月14日球磨川委員会への意見書(その10)(穴あきダム問題)

2007年3月23日球磨川委員会への意見書(その11)(穴あきダム問題と、ダムの弊害)

球磨川水系河川整備基本方針は、潮谷知事の懸命の取り組み、そして、私たちの精一杯の活動があったものの、私たちが望むものにはなりませんでしたが、

川辺川ダム阻止のためにたたかってきたこの過去の経過を振り返って私たちはこれから頑張らなければなりません。