水源連の最新ニュース

石木ダム訴訟判決はみな、何故こんな論調なのか?

カテゴリー:

2020年3月27日 石木ダム事業継続差止訴訟で原告敗訴判決

26日、水源連ホームページに石木ダム事業差止訴訟の不当判決を報じる記事「裁判によって私たちが左右されるとは思っていない。私たちは今後も住み続ける」 が掲載されています。マスコミによる報道については、このページをご覧いただくようお願いいたします。

ここでは、判決本文と判決要旨、当日判決言い渡し後の報告集会について報告します。

石木ダム事業認定取消訴訟、そしてこの事業差止め訴訟を通して、原告団と弁護団は①石木ダム事業が全く不要であること、➁その不要な事業によってこれからの生活の場を奪うこと、過去50年間にわたって寝ても覚めてもダムがらみの生活を強いられていること、を事実を詳細にあげて説明してきました。

しかし、取消訴訟では長崎地方裁判所による第一審不当判決、福岡高等裁判所による第2審不当判決は「起業者側の言う石木ダム必要は行政裁量の範囲」とする一方で、地権者の生活が破壊されることについては、「本件起業地内からの移転対象者は, 従前培ってきた暮らし• 生活を失い, 新しい生活に慣れなければならないものの, これらは, 土地が収用される場合には, その士地上に建物を所有したりこれに居住したりする者に必然的に生じるものであって, 土地収用法はこのような不利益を踏まえてもなお, 必要がある場合には損失を補償して土地を収用できることを定めているといえるから, この不利益のみを重視することはできない。」として切り捨てています。

今回の差止訴訟判決においては、石木ダムの必要性については驚くことに一言も触れていいません。地権者の生活が破壊される件については、①こうばるの豊かな自然とその恵みを享受しながら生活を営む権利、➁人が人として生きる権利(総体としての人間そのもの)及び人間の尊厳を維持して生きる権利 ともに、「差止めを求め得る私法上の権利といい得るよ

うな明確な実体を有するものとは認められない。」として切り捨てています。「ダム予定地とされたところの住民は、土地とその上に存在する物に対する権利しか持ち合わせていない」ということになります。

このような判決は「公共事業予定地とされたところの住民は、従前の生活を継続することができないのは当たり前。それを口実に反対しても無駄」というものです。私たちは、このような司法の考え方にNO!を突きつけなけれならないですね。

判決

長崎地裁佐世保支部判決全文

長崎地裁佐世保支部判決要旨

この日の報告

石木川まもり隊ホームページの下記記事を紹介いたします。

石木ダム工事差止 請求棄却

「裁判によって私たちが左右されるとは思っていない。私たちは今後も住み続ける」

3月24日、石木ダムの工事差し止めを求めた訴訟の判決が長崎地裁佐世保支部でありました。その記事とニュースを掲載します。

まことに残念ながら、原告側の敗訴でした。「ダムの建設によって、住民の生命・身体の安全が侵害されるおそれがあるとは認められない」という判決です。腹立たしい限りの判決でした。

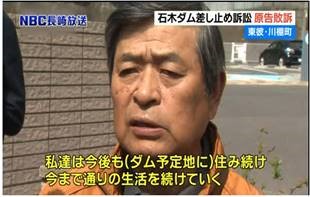

原告の岩下 和雄 さん は次のように語っています。「裁判によって私たちが左右されるとは思っていない。私たちは今後も住み続ける。今までどおりの生活を続けていく」

石木ダムの建設工事差し止め認めず、住民側が敗訴【長崎】

(テレビ長崎2020/3/24(火) 19:44配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200324-00000008-ktn-l42

長崎県川棚町の石木ダムをめぐり、建設予定地の住民などが県と佐世保市に工事の差し止めを求めていた裁判で、長崎地裁佐世保支部は訴えを退けました。

長崎県川棚町の石木ダムをめぐり、建設予定地の住民などが県と佐世保市に工事の差し止めを求めていた裁判で、長崎地裁佐世保支部は訴えを退けました。

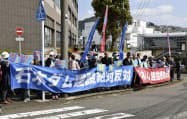

長崎地裁佐世保支部で開かれた裁判は、新型コロナウイルスの感染予防で傍聴席が普段の約3分の1、9人に制限されたにも関わらず、59人が傍聴券を求めて列を作りました。

この裁判は石木ダム建設予定地の住民など原告601人が、長崎県と佐世保市に対しダム本体の建設と県道の付け替え工事などの差し止めを求めているものです。

2年半以上にわたり、これまで13回の口頭弁論が開かれました。

原告側は佐世保市が水需要を過大に見積もっていて、石木ダムは必要がないこと、県がダム建設を優先し川棚川の過去の洪水被害の原因究明や対策を行っておらず、生命・身体の安全の権利を侵害されている、などと主張しました。

判決で平井 健一郎 裁判長は「生命、身体の安全が侵害されるおそれがあることを認めるに足りる証拠はない」などとして、原告側の訴えを退けました。

原告 岩下 和雄 さん 「裁判によって私たちが左右されるとは思っていない。私たちは今後も住み続ける。今までどおりの生活を続けていくつもり」

石木ダム対策弁護団 馬奈木 昭雄 弁護団長 「これまでの生活基盤を根底から奪って追い出す、生命身体(の安全)を奪うこと以上のものじゃないかと私たちは問いかけたつもり。それに対する答えは(判決文には)書いていないと思う」

判決を受け中村知事は「県の主張が認められた。(住民には)事業への反対をやめていただきたい」と述べました。

中村知事 「近年、自然災害が頻発する中で(ダムの)早期完成を目指していかなければならない。順調に関連事業が進捗していけば、できるだけ早期に(本体工事に)着手できるよう努力していきたい」

原告側は近く控訴する方針です。

石木ダム工事差し止め訴訟 原告敗訴の判決

(NBC長崎放送2020/3/24(火) 19:12配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200324-00003603-nbcv-l42

東彼・川棚町に計画されている石木ダムをめぐり建設予定地の住民らが工事の差し止めを求めている裁判で長崎地裁・佐世保支部は、きょう住民の訴えを退ける判決を言い渡しました。住民側は控訴する方針です。

訴えているのは東彼・川棚町の石木ダム建設予定地内に住む13世帯50人あまりの住民らです。裁判の中で住民らは必要性のないダム建設のために平穏に暮らす権利を侵害されているなどとして現在行われている石木ダム関連の道路工事と今後予定されているダム本体工事を中止するよう求めています。

きょうの判決で平井健一郎裁判長は「ダム事業によって住民の生命・身体の安全が侵害されるおそれがあるとは認められず工事差し止めの根拠とはなりえない」として住民らの請求を棄却しました。

原告弁護士「これまでの生活全体の基盤を根底から奪って追い出す、それは生命・身体の安全を奪うこと以上のことではないでしょうか」

原告岩下氏「本当に水が要るのかダムが必要なのかということを裁判官に訴えてきましたけれども、そのことについて本当に議論がされたのかと私たちは疑問に思っています。私たちは今後ともそこに住み続け、今まで通りの生活を続けていくつもりです」

住民らは「佐世保市の水需要予測や川棚川の洪水防止対策などダムは不要とする我々の主張が充分に検討されていない」などして近く控訴する方針です。

石木ダム差し止め認めず 地裁佐世保、住民の請求を棄却

(西日本新聞2020/3/25 6:00)https://www.nishinippon.co.jp/item/n/594750/

長崎県と佐世保市が計画する石木ダム建設を巡り、予定地の同県川棚町住民ら601人が工事差し止めを求めた訴訟の判決が24日、長崎地裁佐世保支部であった。平井健一郎裁判長は、原告が訴えた「良好な環境で生活する権利」などは工事差し止めの根拠にならないとして、請求を棄却した。原告は控訴する。

石木ダムは佐世保市の水不足解消と治水を目的として、1975年に国が事業採択。13世帯が用地の明け渡しを拒んでいる。県は2010年、水没する県道の付け替え工事に着手。住民らは16年に工事差し止めの仮処分を申し立てたが、地裁佐世保支部は却下した。

判決理由で平井裁判長は「人間の尊厳という概念は抽象的で内容や範囲も不明確」などとして、良好な環境の中で生活を営む権利が侵害されるとした原告の主張を退けた。ダム建設の妥当性には言及していない。

石木ダムの用地は土地収用法に基づき、19年に所有権が国に移り、家屋などの強制撤去が可能な状態になっている。県は25年度の完成を目指している。

住民らが国に土地収用法の事業認定取り消しを求めた訴訟は19年11月、福岡高裁が控訴を棄却。原告は上告した。 (竹中謙輔)

原告「座り込み続ける」 石木ダム差し止め認められず

(西日本新聞2020/3/25 6:00 )https://www.nishinippon.co.jp/item/n/594749/

(写真)数秒で終わった長崎地裁佐世保支部の判決言い渡し。「裁判って、こういうものなのかな」。原告の一人、川原房枝さん(79)は力なくつぶやいた。

(写真)数秒で終わった長崎地裁佐世保支部の判決言い渡し。「裁判って、こういうものなのかな」。原告の一人、川原房枝さん(79)は力なくつぶやいた。

1963年に石木ダム予定地の長崎県川棚町川原(こうばる)地区に嫁いで間もなく、ダム建設の話が持ち上がった。夫や義理の父母、近所の人と反対運動に参加。2018年秋に夫を亡くしてからも、抗議の座り込みに毎日出掛ける。参加者で最年長。料理が得意で、おはぎやまんじゅうを差し入れる。

昨年9月、中村法道知事と面会した際、川原地区の日常を切々と訴えた。「まずダムの抗議を先にして、その後、家のこととか自分の用事を済ませています。まず、ダムのこと。ダムのことが毎日頭から離れない。もういいかげんやめてほしい」。だが、思いは届かない。

判決が言い渡された3月24日は10年前、ダム建設に向けて県道の付け替え工事が始まった日。あれから現場の風景は大きく変わった。さらに県は、20年度予算に初めてダム本体の工事費を計上した。反対運動の長い年月とこれからを思うと「不安でね、胸がいっぱいになって…」。言葉を詰まらせた。

一審で工事の差し止めは認められなかった。それでも気持ちは揺るがない。一緒に反対している川原の人たちや支援者が支えだ。

「私たちは川原から出ていかない。私が現場じゃ一番のお姉さんだからね。簡単には(本体工事を)やらせないぞって思いで、力を込めて座り込みを続けます」 (平山成美)

石木ダム差し止め請求棄却 地裁佐世保 原告住民ら控訴へ

(長崎新聞2020/3/25 11:35)updated https://www.47news.jp/localnews/4646661.html

© 長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、水没地区の住民ら601人が県と同市を相手取り、工事差し止めを求めた訴訟で、長崎地裁佐世保支部(平井健一郎裁判長)は24日、原告の請求を棄却した。住民らはダム建設で「平穏に生活する権利が侵害される」などと訴えたが、判決は「ダム事業で生命、身体の安全が侵害される恐れがあるとは認められない」と結論付けた。原告側は控訴する方針。

裁判で原告側は、ダムの必要性の根拠となる同市の水需要予測や川棚川の治水計画の問題点を指摘し、「必要性のない事業によって、住民の生命、身体の安全や平穏に暮らす権利が侵害されている」などと主張。県と同市は請求棄却を求めていた。

判決で平井裁判長は、生命、身体の安全について「侵害される恐れがあることを認めるに足りる証拠はない」と指摘。豊かな自然で生活する権利の侵害や居住地の強制収用による生活基盤の破壊については「主観的な評価による部分が大きい」「抽象的で内容も不明確」などと退けた。利水、治水面でのダムの必要性など他の争点については判断を示さなかった。

判決後の集会で住民の岩下和雄さん(73)は「裁判の結果によって、古里に住み続ける決意は変わらない。控訴して高裁で頑張っていく」と述べた。

同事業を巡っては、県が2010年、ダムに水没する県道の付け替え工事に着手したが、住民らが激しく反発し、完成の見通しは立っていない。こうした中、土地の明け渡し期限が過ぎ、家屋の撤去や住民の排除など行政代執行の手続きが可能な状態になっている。住民らは別の訴訟で国に事業認定取り消しを求め争っているが、一審の長崎地裁、二審の福岡高裁ともダムの必要性を認め、原告側が敗訴。原告側が上告している。

石木ダム 差し止め訴訟 怒り、失望あらわ 三たび請求も届かず

(長崎新聞2020/3/25 11:40)updated https://this.kiji.is/615373497721242721?c=174761113988793844

(写真)判決後の集会で、マイクを握る住民の女性(中央)=佐世保市光月町、中部地区公民館

(写真)判決後の集会で、マイクを握る住民の女性(中央)=佐世保市光月町、中部地区公民館

「古里で静かに暮らしたい」との住民らの訴えは、今回も司法に届かなかった。東彼川棚町に計画されている石木ダム建設事業の工事差し止めを求めた訴訟は、住民らが国に事業認定取り消しを求めた別の訴訟の一審、二審判決に続く三たびの請求棄却という厳しい結果に。水没地域の川原(こうばる)地区の住民らは判決に失望と怒りをあらわにし、推進派の関係者からは安堵(あんど)の声が聞かれた。

請求棄却を告げた裁判長は足早に法廷を後にした。わずか1分足らず。「またか」。原告側の住民からはため息が漏れ、石丸穂澄さん(37)は「一字一句想像した通りの判決文だった」と苦笑した。原告の1人として当事者尋問に立ち、古里の自然環境の豊かさを訴えた。「私には自然の音に囲まれた落ち着いた静かな環境がどうしても必要」だと。だが-。

古里の川原の自然や生き物をイラストに描き、インターネットや漫画小冊子で発信する活動を続けている。請求棄却にも「闘い方は人それぞれ。私は私のやり方で活動していく」と前を見据えた。

「悔しい。私たちの人格が無視されている」。住民の松本順子さん(63)は肩を落とした。4世代8人がにぎやかに暮らす自宅も、夫と長男で営む小さな鉄工所も、昨年11月、土地収用法に基づく手続きで土地の所有権を奪われた。裁判では長男の好央さん(45)が「県が行政代執行に踏み切れば、生活の基盤が奪われる」と主張したが、こうした危機感に判決が言及することはなかった。「私たちはここに住みたいだけ。そう思うことがなぜ悪いのか」と憤った。

住民側は2016年2月、県と佐世保市に工事差し止めを求める仮処分を長崎地裁佐世保支部に申し立てたが、「工事禁止の緊急性がない」として却下された。同支部が判断を避けたダムの必要性や住民の権利侵害についてさらに踏み込んだ議論をするために、住民側は17年3月に提訴した経緯がある。

住民の岩本宏之さん(75)は「代執行が現実味を帯びている今なら、(緊急性が高まり)差し止めを認めてくれると思っていたのだが」と落胆。現在もほぼ毎日、付け替え道路工事現場に通い、抗議の座り込みを続ける。「このまま工事が進めば、取り返しのつかない事態になるのは明らか。我々は覚悟を決めているが、裁判所は本当にそれでいいのか」と語気を強めた。

「認められた」と推進派 石木ダム 差し止め訴訟

(長崎新聞2020/3/25 11:50)updated https://this.kiji.is/615374116109993057?c=174761113988793844

石木ダム建設を計画する県や佐世保市などの関係者は、住民らの請求を棄却した判決を評価した。一方で事業の見通しは立っておらず、推進派からは早期完成を求める声が上がった。

中村法道知事は県庁で報道陣に、「県の主張が認められた」と安堵の表情。県は新年度予算にダム本体工事費約8億円を盛り込んでいる。「できるだけ早期に着手できるよう努力したい。タイミングは全体の状況を見極めて判断すべきではないか」と述べた。

「石木ダム建設促進佐世保市民の会」の寺山燎二会長は「ほっとしている。県と市は(反対する)住民とできるかぎりの合意を得てダムを造ってほしい」と注文。市議会石木ダム建設促進特別委の長野孝道委員長は「市民の安定した生活のためにはダムが必要。粛々と進めるべきだ」、川棚町議会石木ダム対策調査特別委の田口一信委員長は「川棚川の治水に必要な事業。裁判所の判断に沿って考え、(原告は)事業に協力してほしい」と求めた。

【解説】生活への影響 現実的 差し止め訴訟

(長崎新聞2020/3/25 11:45)updated https://this.kiji.is/615373799416317025?c=174761113988793844

© 13世帯もの住民が生活している土地を収用するという異例な状況で進む石木ダム建設事業。手続き上の違法性を訴えて国に事業認定取り消しを求めた行政訴訟に続き、人権面での違法性をただした工事差し止め訴訟でも住民側の主張は認められなかった。

工事差し止め訴訟の弁論では、住民5人が当事者尋問に立ち、古里への思い、家族の歴史、地域コミュニティーの価値を具体的かつ詳細に陳述。だが、判決はこれらの訴えを「主観的」「抽象的」と切り捨てた。

提訴から判決までの3年間で土地収用法に基づく手続きが進み、13世帯は同意しないまま宅地の権利を奪われ、立ち退きを迫られている。県道付け替え道路の着工から10年。住民らは座り込みなどで抗議行動を続け、昼夜問わず緊張した生活を強いられている。

県側は新年度当初予算に本体工事費を組み込むなど事業推進の姿勢を強め、家屋の撤去などの行政代執行も選択肢から排除しない構えだ。住民が感じる実生活への影響や脅威は現実的で、決して判決がいう「抽象的」なものではないはずだ。

石木ダム工事差し止め訴訟 原告「反対」強く決意 敗訴判決、司法への不信あらわ /長崎

(毎日新聞長崎版2020年3月25日)https://mainichi.jp/articles/20200325/ddl/k42/040/191000c

川棚町で進む石木ダム事業を巡り、水没予定地に暮らす地権者らが県と佐世保市に工事差し止めを求めた訴えを棄却した24日の長崎地裁佐世保支部判決。事業認定取り消しを求めた訴訟の1、2審に続く敗訴に、原告は司法への不信をあらわにし、ダム反対を貫くことを改めて決意した。【綿貫洋、松村真友、中山敦貴】

判決後に佐世保市であった報告集会には、原告団と支援者ら約100人が参加した。石木ダム対策弁護団の馬奈木昭雄団長は「判断を下した納得いく理由を説明すべきなのに、判決は主文を読み上げただけ」などと批判。一方で、他県でダム事業が中止されたケースを引き合いに、「地元の声の高まりがダムを止める」と語った。

水没予定地の住民で川棚町議の炭谷猛さん(69)は「裁判を続けることで行政にプレッシャーを与え治水、利水の議論に持っていきたい」、石木川まもり隊の松本美智恵代表(68)は「今後も問題を県民に発信して、事業の必要性を問い続けたい」と語った。

判決を受け、中村法道知事は県庁で記者団の取材に応じ、石木ダムの必要性を強調した上で、「地権者の皆さんには判決の趣旨をご理解頂き、事業に対する反対をやめていただきたい」と述べた。佐世保市の朝長則男市長は「今回の判決が、市民の石木ダム事業に対する理解につながることを期待し、事業進展に向けて県と共に尽力したい」とするコメントを出した。

〔長崎版〕

石木ダム訴訟 住民敗訴 工事差し止め認めず 長崎地裁佐世保

(毎日新聞西部朝刊2020年3月25日)https://mainichi.jp/articles/20200325/ddp/012/040/012000c

長崎県川棚町に建設が計画される石木ダム事業を巡り、水没予定地の住民ら601人が建設主体の長崎県と同県佐世保市を相手取り工事差し止めを求めた訴訟で、長崎地裁佐世保支部(平井健一郎裁判長)は24日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

原告側は、ダム事業は利水、治水両面で必要性がなく、不要な事業で故郷を奪われるのは人格権の侵害だと主張。人口減少が進む中で市の右肩上がりの水需要予測は過大で、治水も河川改修で対応できると訴えてきた。

一方、県などは、ダム建設の公益性を認めた事業認定取り消し訴訟の長崎地裁判決などを根拠にして争っていた。

判決は「(故郷で生活を営む権利は)主観的な部分が大きく、差し止めを求めうる明確な実態を有しない」と訴えを退けた。利水、治水の計画については判断を示さなかった。 原告団の判決後の集会で、水没予定地の住民、岩下和雄さん(73)は「控訴する。今の生活を続けていくことに変わりはない」と決意を語った。

長崎県の中村法道知事は「判決の趣旨を理解いただき、反対をやめていただきたい」と述べた。佐世保市の朝長則男市長は「事業の理解につながることを期待する」とコメントした。【綿貫洋】

石木ダム差し止め訴訟 原告敗訴

(NHK2020年3月24日 17時59分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200324/5030007090.html

川棚町に建設中の石木ダムをめぐり、建設に反対する住民らが、長崎県と佐世保市に建設の差し止めを求めた裁判で、長崎地方裁判所佐世保支部は「住民の生命・身体の安全が侵害されるおそれがあるとは認められない」として、住民らの訴えを退けました。

長崎県と佐世保市が、川棚町に建設を進めている石木ダムをめぐり、建設に反対する元地権者の住民や支援者ら合わせて601人は、住民の生命・身体の安全や人間の尊厳を維持して生きる権利などが侵害されているとして、ダム本体の建設工事とダム建設に伴う道路の建設工事の差し止めを求める訴えを起こしていました。

24日の判決で、長崎地方裁判所佐世保支部の平井健一郎裁判長は「ダムの建設によって、住民の生命・身体の安全が侵害されるおそれがあるとは認められない。人間の尊厳という概念も抽象的で、内容や範囲も不明確で、差し止め請求の基礎となる具体的な法的権利とはいえない」と指摘し、住民側の訴えを退けました。

石木ダムの建設をめぐっては、住民側は、国の事業認定の取り消しを求めた訴えを起こしましたが、1審の長崎地方裁判所が訴えを退けたのに続いて、去年11月、2審の福岡高等裁判所も訴えを退けました。

【原告側は】。

判決のあと、原告側の馬奈木昭雄弁護士は「裁判所は、きちんと議論を尽くそうとしていない。おかしいことはおかしいと、国民が納得するまで、私どもはがんばっていきたい」と述べ、近く控訴する考えを示しました。

また、住民の岩下和雄さんは「本当にダムが必要かと、裁判官に訴えてきたが、議論が尽くされたのか疑問に思う。今のふるさとに住み続けるという気持ちは強く、裁判によって変わることは、ありません」と話していました。

【中村知事は】。

判決について、中村知事は、記者団に対し「これまでの県の主張を認めていただいた判決が出された」としたうえで、「地権者の皆様には、今回の判決の趣旨をご理解いただき、事業に対する反対をやめていただきたい」と話しました。

また、新年度の当初予算案に、石木ダムの本体工事にかかる費用が計上されていることについて「順調に関連事業が進捗していけば、出来るだけ早期に着手できるよう努力していきたい」と述べました。

【佐世保市の朝長市長は】。

判決を受けて、佐世保市の朝長市長は「これまでの本市の主張が認められたものと思う。事業に対する市民のご理解につながることを期待するとともに、今後の事業の進展に向けて、長崎県とともに尽力していきたい」とするコメントを発表しました。

石木ダム差し止め認めず 長崎地裁佐世保支部

(日本経済新聞2020/3/24 17:06)https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57163010U0A320C2000000/

長崎県と佐世保市が同県川棚町に計画する石木ダム建設に反対し、住民や支援者ら約600人が県と佐世保市を相手取って工事の差し止めを求めた訴訟の判決で、長崎地裁佐世保支部(平井健一郎裁判長)は24日、請求を棄却した。

(写真)石木ダム建設工事の差し止めを求めた訴訟の判決を前に、長崎地裁佐世保支部前で集会を開く原告と支援者ら(24日午後、長崎県佐世保市)=共同

(写真)石木ダム建設工事の差し止めを求めた訴訟の判決を前に、長崎地裁佐世保支部前で集会を開く原告と支援者ら(24日午後、長崎県佐世保市)=共同

石木ダムは佐世保市への給水や川棚町の治水が目的で、当初の完成目標は1979年度だった。2010年に水没道路の付け替え工事が始まったが、本体はいまだに着工していない。現在の完成目標は25年度。

19年11月、水没予定地に住む13世帯の明け渡し期限が過ぎ、県は行政代執行で土地・建物を強制収用できる状態になっている。住民らは一連の手続きの根拠となる国の事業認定の取り消しも求めたが、一、二審とも敗訴している。〔共同〕

水害のリスクを伝えて、より安全な場所へ 高まる機運

カテゴリー:

今年1月に土木学会が公表した提言を取り上げた記事を掲載します。

土木学会の提言は次の通り、土木学会のHPに掲載されています。

この提言は「氾濫リスクに基づくまちづくり・住まい方の改善等による被害軽減を進め、地域・都市政策と治水政策が一体となった「流域治水」の実現」を求めたものです。

土木学会が流域治水の実現を求めたのですから、河川行政が真っ当な治水行政に少しは変わっていくことを期待します。

「台風第 19 号災害を踏まえた今後の防災・減災に関する提言 ~河川、水防、地域・都市が一体となった流域治水への転換~」(2020 年 1 月23日 土木学会台風第 19 号災害総合調査団)

https://jsce.or.jp/strategy/files/hagibis_20200123.pdf

提言要旨 https://jsce.or.jp/strategy/hagibis_20200123.shtml

水害のリスクを伝えて、より安全な場所へ 高まる機運

(朝日新聞2020年3月20日 10時00分)

浸水想定図を公表 県管理7ダムの下流 /栃木

カテゴリー:

栃木県が県管理の7ダムの下流域について浸水想定区域図を公表しました。その記事を掲載します。

ダム下流域の浸水想定図は栃木県のHPに公表されています。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam_shinsuisouteizu.html

計画規模降雨(概ね100年に1回) の浸水想定図と、想定し得る最大規模降雨(概ね1,000年超に1回)の 浸水想定図が示されています。

ダムについては洪水調節機能を失った場合を前提とした浸水想定図です。

ダムの緊急放流によってダム下流域で氾濫が起きることが考えれば、この浸水想定区域図が意味が持つように思われます。

浸水想定図を公表 県管理7ダムの下流 /栃木

(毎日新聞栃木版2020年3月17日)https://mainichi.jp/articles/20200317/ddl/k09/040/052000c

2018年7月の西日本豪雨でダム下流で大規模な洪水が起きたことなどを受けて、県は16日、県が管理する7カ所のダムの下流の浸水想定図を市町に提供し、ホームページで公表した。市町はハザードマップの修正などに役立てる。19年10月の台風19号でも那須塩原市の塩原ダムを緊急放流するなどしており、下流での備えなどが課題となっていた。

公表したのは、塩原ダムから下流約18キロ▽中禅寺ダムから下流約27キロ(中禅寺湖を含む)▽西荒川ダムから下流約5キロ――など、洪水浸水想定区域図がなかった約107キロにわたる図面。1000年超に1度や100年に1度の雨で氾濫した際に想定される浸水の範囲や水深▽木造2階建ての家屋が流失・倒壊する恐れがある範囲――などを示している。

県はまた16日、市町の担当者らを集めた減災対策協議会で、台風19号で中小・小規模河川が氾濫したことを受けて、緊急時のみ観測する「危機管理型水位計」を20~21年度に67カ所、簡易カメラを同64カ所で増設すると明らかにした。台風19号で決壊や越水をしたり、市街地近くを流れたりする27河川についても20年度中に簡易な浸水リスク想定図を作り、21年度には対象を市町の要望がある29河川にも広げる。【林田七恵】

土砂災害防止の基本指針変更へとりまとめ(国土交通省)

カテゴリー:

近年の大豪雨では河川の氾濫だけではなく、土砂災害によっても大変な被害がでています。

昨年10月の台風19号豪雨では99 名の方が亡くなり、そのうち、土砂災害の死者が16名でした。2018年7月の西日本豪雨では死者237名のうち、約半分の 119 名は土砂災害によるもので、その8割近くは広島県の土砂災害の死者でした。2019 年台風19号豪雨の土砂災害より2018 年西日本豪雨の土砂災害が多かったのは、雨の降り方の違いのほかに、東日本と西日本の地形、地質の違いがあるとされています。とりわけ、広島県は風化して崩れやすい「まさ土(ど)」になる花崗岩の地層と、危険な場所に広がる宅地造成によって、土砂災害が起きやすくなっており、西日本豪雨で多数の死者が出ました。

この土砂災害について国土交通省の審議会で土砂災害防止対策基本方針の変更案の審議が3月4日に行われました。その記事を掲載します。

審議会の資料は国土交通省のHPに掲載されています。

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_doshasaigai01.html

3月4日の資料はhttp://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/mizukokudo03_sg_000157.html です。

4~5月にはパブリックコメントが行われる予定です。http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001331534.pdf

土砂災害防止の基本指針変更へとりまとめ

(re-port 2020/3/5)https://www.re-port.net/article/news/0000061626/

国土交通省は4日、社会資本整備審議会河川分科会土砂災害防止対策小委員会(委員長:京都大学防災研究所教授・藤田正治氏)の3回目となる会合を開催。答申に向けたとりまとめを行なった。

同委員会では、令和元年台風第19号等近年の災害や気候変動等の影響を踏まえ、土砂災害における実効性のある警戒避難体制づくりをさらに促進するため、土砂災害防止対策基本方針の変更案について審議してきた。

平成30年7月豪雨で土砂災害による死者が出た箇所の8割強は土砂災害警戒区域に指定されるなど何らかの形で危険が周知されていた一方、令和元年東日本台風の土砂災害で人的被害や人家被害が発生した箇所の約4割が土砂災害警戒区域に指定されていなかった。その原因として、より詳細な地形データでなくては箇所を抽出できなかったこと、現在の指定基準には該当しなかったこと等が認められた。これらを踏まえ変更案では、基礎調査の結果の公表後は速やかに土砂災害警戒区域等を指定することが望ましいとしたほか、「基礎調査完了後も測量技術の向上も踏まえ、数値標高モデル等の高精度な地形情報等を用いて土砂災害の発生するおそれのある個所の抽出に努めるものとする」などとした。

土砂災害警戒区域等が指定された後、ハザードマップの作成が完了していない市町村や、住民のハザードマップの認知率も高くないことから、新たに「都道府県による土砂災害警戒区域等の指定後は、市町村は速やかにハザードマップに反映し、避難場所等の見直しを図るものとする」とした。また、平成30年7月豪雨後に被災地域で行なったアンケートで、自宅が土砂災害警戒区域に含まれていることを認識していた住民が2割にとどまっていたことから、都道府県に対して土砂災害警戒区域等を明示した標識の設置などにより、周知を徹底し、「住民の理解を深め、避難の実効性を高めることが重要」とした。

答申および変更案は、3月下旬めどに河川分科会から社整審に報告。4~5月にかけパブリックコメントを実施し、6月中旬~下旬にかけ基本方針を変更する予定。