水源連の最新ニュース

2/13 「石木ダム強制収用を許さない! 東京行動」報告

カテゴリー:

2/13 3行動;「最高裁上告決起集会」、「厚労省と国交省へのヒアリング」「石木ダム強制収用を許さない!東京集会」 速報

「次回は4月2日予定」はコロナ禍で中止しました。

4月2日に予定していたヒアリング事項とその回答

いずれの回答も要点を外しているので、ヒアリングの機会を検討中です。

長崎県の石木ダム建設のために、川原(こうばる)地区 13 世帯の人たちが住まいや田畑を強制収用され、ふるさとが奪われようとしています。

必要性のないダムのために、「強制収用」という人権侵害が行われています。

長崎県が無駄な石木ダム建設のために土地と住居を強引に収用し終えています。13世帯皆さんを暴力的に追い出す行政代執行(家屋の取壊し)は長崎県の手中にあります。一方、こうばるの住民とその支援者が事業認定は違法とその取消を求めて提訴したのが2015年。2018年4月の長崎地裁不当判決に次いで、昨2019年11月の福岡高等裁判所は行政の裁量権だけを認めるという、あまりにも酷い不当な判決を下しました。

こんなでたらめな判決を許さないと、2019年12月10日、上告しました。

「最高裁は司法の役割をキチンと守れ」、上告にあたっての決起集会を最高裁判所のお膝元、三宅坂小公園でもちました。全国から50有余名が駆けつけました。

決起集会では、これまでの訴 訟経過から、あまりに説得力のない高裁判決なので従うことができない、行政の裁量権の名の下であのデタラメなやり方をそのまま認めているのでは司法の役割放棄でしかない。それにストップをかけるためには上告せざるを得ないとの説明でした。参加された皆さんも、石木ダムのやり方が許されるようでは自分たちも許せない、力をを合わせて勝ち抜こう、と決意を表明していました。

訟経過から、あまりに説得力のない高裁判決なので従うことができない、行政の裁量権の名の下であのデタラメなやり方をそのまま認めているのでは司法の役割放棄でしかない。それにストップをかけるためには上告せざるを得ないとの説明でした。参加された皆さんも、石木ダムのやり方が許されるようでは自分たちも許せない、力をを合わせて勝ち抜こう、と決意を表明していました。

この日は、決起集会終了後に15時から、佐世保市が 「水が足りない。水源開発を」と嘘ばかりついて進めている石木ダムへの水源開発事業に、その1/3の補助金を出している厚労省と、要りもしない石木ダム事業の治水面にその半分もの国費を出すと共に、強制収用への道を開いた国土交通省へに対して、「石木ダム事業の必要性を質す「公共事業チェック議員の会」によるヒアリング」を持ちました。

「水が足りない。水源開発を」と嘘ばかりついて進めている石木ダムへの水源開発事業に、その1/3の補助金を出している厚労省と、要りもしない石木ダム事業の治水面にその半分もの国費を出すと共に、強制収用への道を開いた国土交通省へに対して、「石木ダム事業の必要性を質す「公共事業チェック議員の会」によるヒアリング」を持ちました。

多くの国会議員が駆けつけて、「事実をしっかり見れば石木ダムが不要なことは分かるはず。こんな酷い事業に国の金を使うことは許されない。このようなダムで50年以上もコウバルの皆さんをダム漬けにしてきたのは重大な人権侵害。ダムの必要性について立ち止まって見直す、13世帯の皆さんが納得できる説明ができなければ、止めるしかないですか」と、長崎県と佐世保市に再考を促すよう話し合うことを厚労省と国交省に要請しました。

17時からは同じ会議室での「石木ダム強制収用を許さない!東京集会」を持ちました。

・川原地区 13 世帯の人たちの想いを伝えます。

・「石木ダムは不要!」、誰もが自信を持てます。

・「石木ダム不要! 私はこう思う!」、エールを交換しあいましょう。

そうなんです。石木ダムは不要! 石木ダム止めよ! をしっかり伝えあう会でした。

参加された国会議員の皆さんを初めとして、皆さん心からの思いを交わす場になりました。

この日の締めくくりとして、全員で行動宣言を採択し、「強制収用やめろ!」「石木ダムNO!」をかざしました。

ここも見てね!

0213 石木ダム強制収用を許さない東京行動報告 PDF 2.0MB

—3行動の報告です。息づかいが伝わっていれば良いのですが・・・・!

公共事業チェック議員の会 ヒアリング次第 出席職員名簿

20200213厚労省ヒアリング質問事項

20200213国土交通省ヒアリング事項

石木ダムは治水利水の両面で全く不要(嶋津さん報告)

「石木ダム強制収用を許さない!東京行動」宣言

「石木ダム強制収用を許さない!東京集会」配布資料集

当日の実況中継ビデオ4部作 一挙公開!!

当日の活動ビデオ記録、皆さんの想いがぎっしり詰まった記録です。

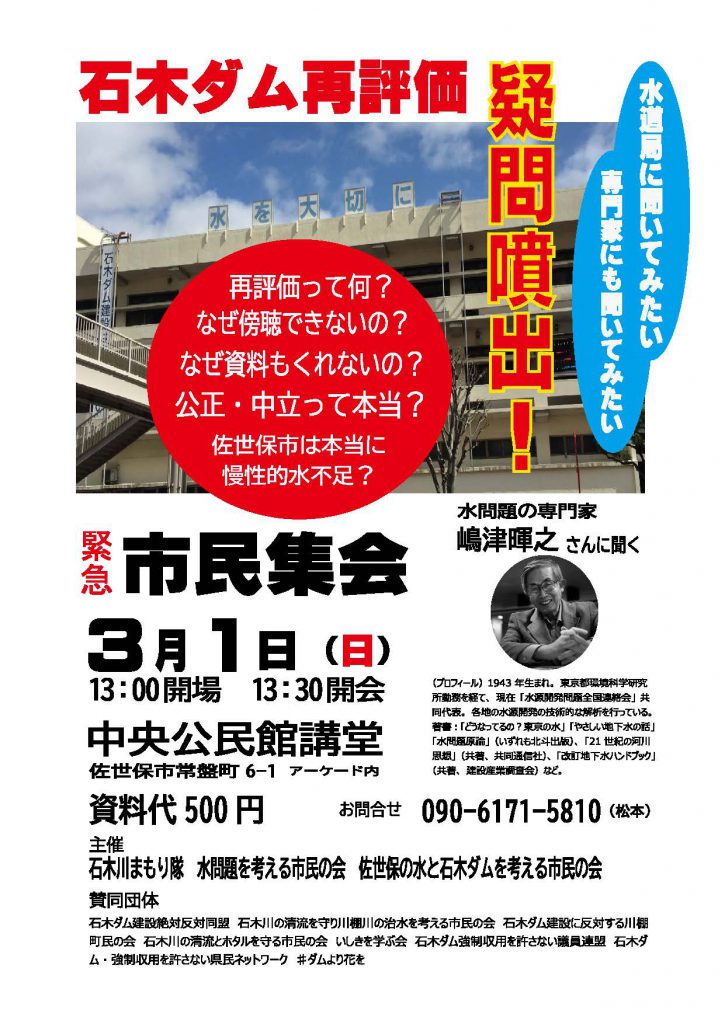

速報 緊急集会「石木ダム再評価」 3月1日 佐世保市中央公民館講堂

ご存知のように、佐世保市による石木ダム再評価は既に2回が終了し、次回は意見書のとりまとめになるだろうと思われます。

専門性も科学性も客観性も無い、まるで石木ダム推進委員会のような審議の有様に、傍聴された方は皆さん唖然としておられました。

しかし、残念ながら、このような現状を多くの長崎県民はもちろん、佐世保市民もほとんど知りません。

市民県民の知らない所で、形だけの再評価を済ませ、事業が強行されていきます。

結果、貴重な税金や水道料金が、人権侵害と自然破壊に垂れ流され続けます。

そんな現実を変えるには、やはり知る事、伝える事から始めるしかありません。

石木ダムの問題点を一番論理的にわかりやすく語ってくださる、水源連の嶋津さんに佐世保に来て頂き、今回の再評価の問題点をしっかり指摘していただくことにしました。また、2月13日の東京行動の報告なども合わせて緊急集会を開催することとしました。

水は足りない? 石木ダム推進、佐世保市の根拠は

佐世保市が石木ダムが必要だとする話は二つの虚構でつくられています。

一つは水需要が大幅に増加していく話、もう一つは水源が現状でも不足しているという話です。

水需要の実績が確実な減少傾向にあるのにもかかわらず、市は水需要が大幅に増加していくという架空予測を行っています。

もう一つの問題、保有水源について市は安定水源が許可水利権の77000㎥/日しかないとしていますが、実際には渇水時にも十分に使われている慣行水利権22,500㎥/日があります。

この佐世保市の水需給計画に疑問を投げかける記事を掲載します。

水は足りない? 石木ダム推進、佐世保市の根拠は

(朝日新聞長崎版2020年2月25日 9時00分)

石木ダムなくても水足りる? 佐世保市、今年度は安定水源の範囲で確保へ

石木ダムの水源が必要だとしている佐世保市水道の2019年度の一日最大給水量が73,690㎥/日にとどまる見通しであるという記事を掲載します。2018年度の一日最大給水量は77,968㎥/日でした。

佐世保市は安定水源が77,000㎥/日しかないと言っていますが、2019年度の一日最大給水量はその77,000㎥/日の範囲にも収まる見通しだということです。

正しくは浄水場でのロスを考慮しなければなりませんが、そのロス率として実績値の5%分の水量を加えても約77000㎥/日になり、市が言う安定水源の範囲にほぼ収まります。

実際には市が不安定水源としている28,500㎥/日のうち、23,500㎥/日は安定水源であって、近年の渇水年である2007年度の渇水期間中も市が言う安定水源と同程度の取水の安定性がありました。

これからは人口の減少に伴って、佐世保市水道の給水量がさらに減少していくことは確実です。給水量の減少で石木ダムの必要性がますます希薄になってきています。

石木ダムなくても水足りる? 佐世保市、今年度は安定水源の範囲で確保へ

市「安定供給必要」 反対派「人口減考慮を」

(朝日新聞西部本社 2020年2月18日)

耐越水堤防工法を検討し始めた国土交通省(「河川堤防に関する技術検討会」の配布資料)

カテゴリー:

2月14日に国土交通省で「第1回 令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会」が開かれました。その配布資料が下記の通り、国土交通省のHPに掲載されましたので、お知らせします。

今回の資料を見ると、興味深いところがいくつかあります。

資料2-1 河川堤防の現状 の10ページに被覆型の耐越水堤防(アーマーレビー、フロンティア堤防)の実施例(9河川)が示されています。ただし、「試験施工」となっています。

耐越水堤防工法の実施例(国交省検討会資料20200214)

この耐越水堤防は私たちがその普及を求めてきたものです。旧・建設省が一度は2000年に全国に耐越水堤防工法を普及させようと関係機関に「河川堤防設計指針(第3稿)」を通知したのですが、2002年になって、国土交通省がその通知を撤回し、その後は国土交通省が認めない工法となりました。

2001年12月に川辺川ダムの是非をめぐる住民討論集会があり、そこで、耐越水堤防を導入すれば、川辺川ダムは要らないのではないかと指摘されました。ダム推進のために耐越水堤防工法がお蔵入りになったと推測されます。

資料3-1 越水を想定した河川堤防強化にあたっての課題 の5ページで「越水を想定した河川堤防強化」として、被覆型の耐越水堤防工法が示され、「裏法面をシートやブロック等で被覆した堤防 100~150万円/m程度」という工費も書かれています。

私たちが1mあたり50~100万円と言っていたので、少し高めですが、大差はありません。

次の6、7ページに「コンクリート等の剛体により土堤法面を被覆した場合、沈下等による内部盛土の空洞化に対して、維持管理上 の注意を払う必要がある。」などの検討事項が書かれていますが、この工法に対して拒絶反応を示してきた従来の国土交通省の姿勢からみると、かなり変わったように思います。

台風19号による洪水では国管理河川の12箇所・県管理河川の128箇所で堤防決壊が発生したので、国土交通省も背に腹はかえられず、封印してきた耐越水堤防工法の検討を始めたように考えられます。

この耐越水堤防工法によって全国の堤防が強化されていくことを強く期待します。

令和2年2月14日 国土交通省 治水課

第1回 令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会の配付資料 http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/gijutsu_kentoukai/dai01kai/index.html

資料目次資料目次

• 議事次第

• 資料1-1 開催趣旨

• 資料1-2 規約、委員名簿

• 資料1-3 進め方

• 資料2-1 河川堤防の現状

• 資料2-2 国管理河川の決壊要因(堤防調査委員会の検討)

• 資料2-3 県管理河川を含めた決壊の要因や特徴の分析

• 資料3-1 越水を想定した河川堤防強化にあたっての課題

• 資料3-2 論点と検討の方向性

「石木ダムが治水利水の両面で全く不要」の配布資料(2月13日東京集会)

カテゴリー:

既報のとおり、先週の2月13日(木)に「石木ダム強制収用を許さない! 東京行動」が行われました。

13時からは最高裁判所そばの 三宅坂小公園で集会、

15時からは衆議院第一議員会館大会議室で「厚生労働省と国土交通省のヒアリング」(公共事業チェック議員の会)、

17時からは 同会議室で「石木ダム強制収用を許さない! 東京集会」でした。東京集会には百数十名の方が参加されました。

東京集会は次のプログラムで進められました。

・ 「わたしはこうばるがだいすきです」子どもたちからのメッセージ(ビデオ上映)

・ ふるさとを守る活動を続けています 岩下和雄さん(石木ダム絶対反対同盟)

・ 石木ダムの必要性は失われている 嶋津暉之

・ 石木ダム裁判の現状 石木ダム事業認定取消訴訟弁護団

・「強制収用を許さない」賛同のよびかけ 石木ダム強制収用を許さない議員連盟

・ 国会議員から連帯のあいさつ

・集会決議

私(嶋津)の方からは「石木ダムが治水利水の両面で全く不要」というタイトルで報告を行いました。

この時の私の配布資料は 石木ダムは治水利水の両面で全く不要(嶋津)

のとおりです。

石木ダムが不要であることがさらに多くの人に伝わっていくことを願って、最新の情報も入れて、スライドとその説明をセットにした配布資料をつくりました。

この配布資料を読めば、石木ダムの不要性が具体的に理解されるのではないかと思っております。

是非、お読みいただき、石木ダムの不要性を周りの人々に伝えてくださるよう、お願いします。