水源連の最新ニュース

決壊に強い堤防造って 土砂堆積 千曲川氾濫一因か 治水研究者招き長野でシンポ

カテゴリー:

昨日(2月16日)、「台風19号千曲川災害検証シンポジウム」が長野市で開かれました。その記事をお送りします。

嶋津も3人のパネリストの一人として報告しました。

昨年10月の台風19号豪雨では千曲川の穂保(ほやす)地点で堤防が決壊し、凄まじい氾濫になりました。家々が濁流にのまれ、2階近くまで水に漬かった住宅も出ました。

堤防決壊から4ヵ月経ち、住宅が水没したり、住宅が大きく損傷した住民の多くはこれからどうするか、この場に住み続けるか、離れるかを悩んでいます

台風19号のような大豪雨が再び来ても、堤防が決壊しないという安心がなければ、住み続けるという判断はできるものではありません。

今回のシンポジウムの主な目的は、決壊による大氾濫が再び起きないようにするためには、国土交通省に対して何を求めるべきかを明確にすることでした。

嶋津はこのことに関しては次の2点を強調しました。

① 決壊地点で計画されている復旧堤防は耐越水堤防になっていない。川裏のり面の全面を連接ブロック等で覆う必要があるのに、のり肩のところだけの保護工になっている。

本当の耐越水堤防工法を導入する必要がある。

② 台風19号豪雨による洪水位の異常上昇は降雨量が大きかったことだけではなく、河床の掘削がきちんと行われず、河床が上昇してきたことの影響が少なからずある。

低水路だけでなく、高水敷も含めて河床の掘削を定期的に実施して必要な河道断面を確保する必要がある。

土砂堆積 千曲川氾濫一因か 治水研究者招き長野でシンポ

• (信濃毎日新聞2020年2月17日) https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20200217/KT200216ATI090006000.php

•

(写真)研究者3人が千曲川堤防決壊の原因と対策を解説したシンポジウム

(写真)研究者3人が千曲川堤防決壊の原因と対策を解説したシンポジウム

昨年の台風19号により長野市の千曲川堤防が決壊した原因や対策を考えるシンポジウムが16日、長野市で開かれた。共産党県議団などの主催で、治水問題に関わる研究者3人が講演。土砂の堆積で川が浅くなったため千曲川の水位が高まった可能性を指摘した上で、土砂を撤去するしゅんせつを進めるべきだ―などとした。

大熊孝・新潟大名誉教授(河川工学)は、決壊地点周辺の千曲川について「1995〜2005年の間、砂利の採取がされなくなり土砂がたまっていた」と説明。川が越水し、決壊に至ったのは「川の断面積が不足していたためである可能性もある」とした。

水源開発問題全国連絡会の嶋津暉之共同代表も同様の考えを示し、「国はしゅんせつなどにより河床を(低く)維持する管理が不十分だった」と指摘。国土問題研究会(京都市)理事長で元京都大防災研究所助手の上野鉄男氏は、土砂の堆積を抑えるため「森林整備により山からの土砂流出を減らすことが重要だ」とした。

長野市の堤防決壊箇所で国が示す本復旧工法について、嶋津氏は「住宅地側ののり面をさらに強化すべきだ」と注文した。

シンポジウムには市内外から300人余が参加した。

決壊に強い堤防造って

千曲川被災者「国は検証を」

共産党、長野で水害シンポ 武田議員参加

(しんぶん赤旗2020年2月17日(月))https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-02-17/2020021704_01_1.html

昨年10月、甚大な浸水被害が発生した台風19号による千曲川決壊について住民の視点で検証しようと、日本共産党長野県議団と同市議団は16日、長野市でシンポジウムを開き300人を超す市民が参加しました。

和田明子県議が「新たに堤防を造っても水害を防げるのか。皆さんの思いに応えるシンポにしたい」と開会あいさつ。武田良介参院議員は「国はこれまでの河川整備が不十分だったと認め、整備のあり方の根本的な見直しが必要。シンポをその一歩に」と述べました。

3人のパネリストが報告。大熊孝・新潟大学名誉教授は、国土交通省の資料を基に千曲川の河床変動傾向を分析。「河床が上昇し、流下能力が落ちたことが決壊の原因とみている」と述べました。

嶋津暉之・水源開発問題全国連絡会共同代表は、千曲川決壊時の浅川ダムについて「流入量、放流量が少なく、治水の役割を果たさなかった」と指摘。洪水が越水しても簡単に決壊しない「耐越水堤防」を建設する必要性を強調しました。

上野鉄男・国土問題研究会理事長は、水害の直接的な原因の一つに高水敷(低水路より一段高い部分の敷地)の土砂堆積があると説明。「河川の上流で森林を整備し、山地からの土砂流出の抑制が重要だ」と語りました。

パネリストの報告後、被災住民の参加者が相次ぎ発言。「大量の砂利がなぜ出たのか国は検証し、決壊しない堤防を造ってほしい」(長野市穂保=ほやす=区の男性)などの要望が出されました。

石木ダム事業の水需要予測 「科学性が欠如」 科学者の会 佐世保市に意見書

2月4日、「ダム検証のあり方を問う科学者の会」(代表 今本博健(京都大学名誉教授)、川村晃生(慶応大学名誉教授))が佐世保市に対して、佐世保市の新水需要予測に関する意見書を提出しました。その記事とニュースを掲載します。

科学者の会が提出した意見書は佐世保市水道の新水需要予測に関する意見書20200204

の通りです。

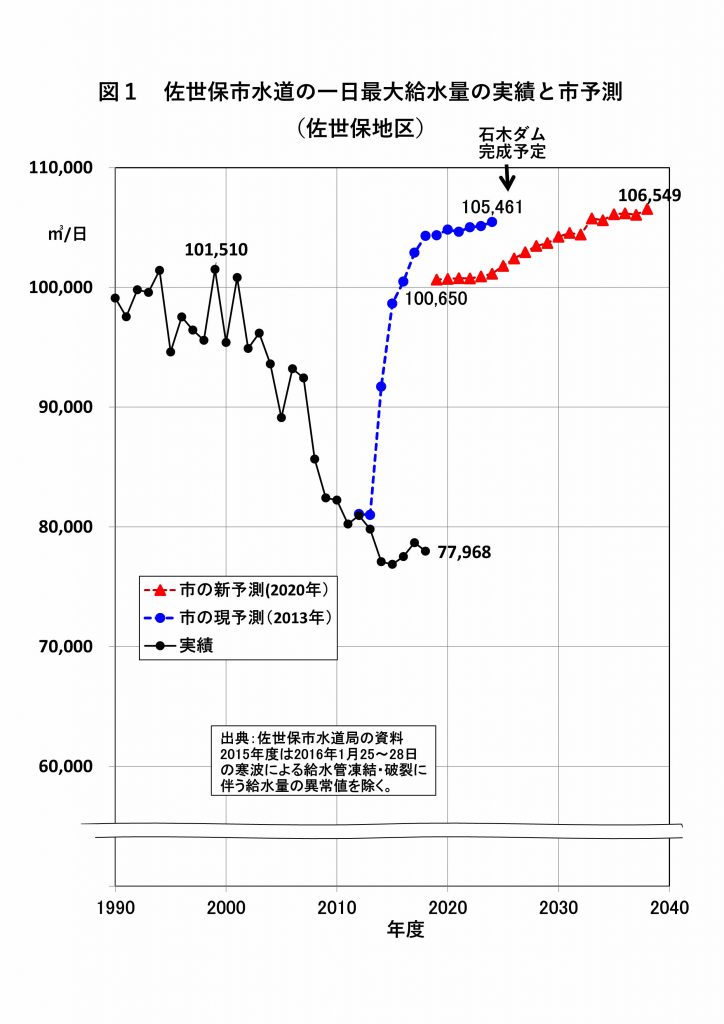

今回の新水需要予測も石木ダムの必要性をつくり出すため、下図の通り、水需要の実績と乖離した架空のものになっています。

石木ダム事業の水需要予測 「科学性が欠如」 科学者の会 佐世保市に意見書

(長崎新聞2020/2/5 00:03) https://www.oricon.co.jp/article/1071402/

(写真)「科学者の会」の意見書を受け取る川野課長(右)=佐世保市水道局

(写真)「科学者の会」の意見書を受け取る川野課長(右)=佐世保市水道局

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、市水道局が利水面の事業再評価でまとめた水需要予測について、全国の研究者らでつくる「ダム検証のあり方を問う科学者の会」は4日、「科学性が欠如している」として根元から見直すよう求める意見書を水道局に提出した。

同会は河川工学が専門の今本博健・京都大名誉教授らが共同代表で、約120人の賛同者がいるという。

市水道局は1月、再評価の諮問委員会に対し、2038年度までの水需要予測を提示。全体の6割以上を占める生活用水について、人口が減る一方で、1人当たりの水使用量が全国の同規模都市の水準に近づき徐々に増えるため、横ばいで推移すると想定。確保が必要となる水量に対し、水源が足りないとしている。

意見書は朝長則男市長宛て。給水量の実績値は減少傾向にあることを挙げ「非科学的な架空予測」と指摘している。1人当たりの水使用量は「節水型機器の普及や開発が進み、増加傾向に転じることは考えられない」と強調。「現実性が疑わしい水需要増加要因を積み上げている」とした。

この日は、ダム建設に反対する市民団体「石木川まもり隊」のメンバーらが手渡した。市民団体は、諮問委の委員の構成や審議の進め方も問題視。ダム建設を推進する立場の委員が含まれ、「構成に問題がある」ほか、別室で中継映像を介した傍聴は聞き取りにくいとし、改善を申し入れた。

意見書を受け取った市水道局水源対策・企画課の川野徹課長は取材に対し「内容を確認して対応を検討する」と述べた。

長崎)佐世保市の水需要予測「科学性が欠如」 ダム計画

(朝日新聞長崎版2020年2月5日 9時00分)

水需要予測に批判の意見書 佐世保市長に「科学者の会」 /長崎

(毎日新聞長崎版2020年2月5日) https://mainichi.jp/articles/20200205/ddl/k42/010/232000c

研究者らでつくる「ダム検証のあり方を問う科学者の会」は4日、県と佐世保市が川棚町に建設を進める石木ダム事業の7年ぶりの再評価で、市上下水道事業経営検討委員会が市の水需要予測を了承したことを批判する朝長則男市長宛ての意見書を、市民団体を通じて提出した。

委員会は1月23日、今後約20年間で市民1人の1日当たりの使用水量が約9・3%増加するなど市が試算した水需要予測を大筋で了承。これに対して科学者の会は、「市の1日最大給水量は1999年度をピークに減少している」「20年前のデータを使い1日最大給水量を大きく算出している」などとを指摘し、現実との乖離(かいり)と科学性の欠如を問題視している。

4日は石木川まもり隊(松本美智恵代表)など三つの市民団体メンバーが水道局で意見書を提出した。松本代表によると、市民団体の連名で、委員会の中立性、委員会資料の公開など7項目の改善を申し入れた。【綿貫洋】

〔長崎版〕

石木ダム意見書「水需要予測は科学性欠如」

(長崎文化放送2020年02月04日) https://www.ncctv.co.jp/news/76485.html

(動画あり)

石木ダム建設の事業再評価にあたり佐世保市が示した水需要予測は「科学性が欠如している」として全国の学識経験者らが意見書を提出しました。

意見書を出したのは今本博健・京都大学名誉教授ら7人です。

佐世保市は現在、石木ダム建設事業の再評価案を作成するため第三者委員会に意見を聞いています。

1月23日に開いた1回目の委員会で佐世保市は「将来必要な水需要は1日約12万tの見込みで不足する4万tを石木ダム建設によって確保できる」としています。

今本教授らは「佐世保市の給水量は減少傾向なのに水需要予測では大幅な増加に転じているのはおかしい」「現実性が疑わしい水需要増加要因を積み上げて、将来値が作られている」などとして科学的な根拠のある予測を改めて行う事を求めています。

教授らは意見書を検討委員会の全委員と佐世保市長宛てに郵送し直接議論することを要望しています。

富士川水系濁り、継続調査 静岡、山梨両県 発生源は平行線

カテゴリー:

駿河湾特産サクラエビの不漁の一因と指摘される富士川の濁りについて静岡、山梨両県が調査結果を発表しました。その記事を掲載します。

富士川水系濁り、継続調査 静岡、山梨両県 発生源は平行線

(静岡新聞2020/2/4 07:25)https://www.at-s.com/news/article/politics/shizuoka/733380.html

(写真)静岡、山梨両県が富士川水系で実施した濁り調査の結果などを発表する中平英典県水産業局長(左)=3日午後、県庁

(写真)静岡、山梨両県が富士川水系で実施した濁り調査の結果などを発表する中平英典県水産業局長(左)=3日午後、県庁

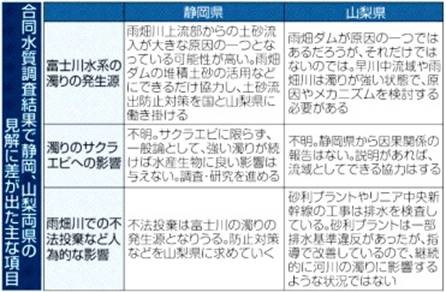

合同水質調査結果で静岡、山梨両県の見解に差が出た主な項目

静岡、山梨両県は3日、駿河湾産サクラエビの不漁を契機に合同実施した富士川水系の濁り調査の分析結果や今後の対応策を発表し、濁りの発生源の特定には至らなかったことを明らかにした。記者会見はそれぞれの県庁で行われた。両県は調査を継続する必要性では一致したが、濁りの不漁への影響には踏み込まず、一部の漁業者からは落胆の声が漏れた。

昨年5~7月に調査後、発表まで半年が経過したことに、静岡県水産業局の中平英典局長は「どう評価するかで長引いた」と釈明。由比港漁協の宮原淳一組合長は「上流と下流で危機意識の違いも感じている」と指摘し、今後の調査への期待を口にした。

調査継続の合意事項として、山梨県は早川水系で濁りの粒の大きさの調査を行い、発生源を追跡。静岡県は早川から水力発電用の導水管を経て海に注ぐ濁水が放水路沖で水中に拡散する様子を調査するなど、不漁に与える影響を研究する。

山梨県側は濁りがサクラエビに及ぼす影響に懐疑的姿勢だったが、会見で同県は「同じ流域なので必要な協力はしていく」(渡辺延春大気水質保全課長)と述べ、県境を越えた合同調査を依頼した本県に理解を示した。

調査結果の評価で、濁りの発生源は平行線のままだった。中平局長は「雨畑ダム上流部からの土砂流入が原因の一つの可能性がある。(産業廃棄物の汚泥やコンクリ片など昨年相次いで発覚した)不法投棄も発生源になりうる」と指摘。渡辺課長は「雨畑ダムが濁りの原因の一つであるだろうが、それだけではない」「砂利プラントやリニア中央新幹線の工事は排水を検査している」などと述べ、地質の可能性も挙げ「科学的に説明できるかは難しい」とした。

駿河湾に注ぐ導水管を管理する日本軽金属蒲原製造所の担当者は「調査が公正かつ円滑に実施されるよう協力してきた。今後もこの体制を継続する」とコメントした。

富士川の濁り、原因は記載せず 静岡・山梨両県が調査結果

(日本経済新聞2020/2/3 17:37) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55185840T00C20A2L61000/

駿河湾特産サクラエビの不漁の一因と指摘される富士川の濁りについて合同で調べていた静岡、山梨両県は3日、調査結果を発表した。富士川に合流する早川の中下流や早川支流の雨畑川で強い濁りを確認した。

だが、焦点だった濁りの原因については発表文に記載せず、静岡県が別途「独自の補足」を付け加える異例の形式となった。

両県は2019年5~7月、早川水系と山梨県内の富士川本流で濁りの度合いを示す浮遊物質量(SS)を調べた。

その結果、環境基準の4倍を超えた観測地点があった調査日が、早川中下流で5日、雨畑川上流・雨畑ダム貯水池では8日あった。雨畑川由来の濁りが駿河湾へ流れ込んでいることが推測される。

ただ、濁りの原因を発表文に記載するかどうかで両県の調整が難航。最終的に記載しないことで合意したものの、静岡県の中平英典水産業局長は3日の記者会見で、発表文とは別に「雨畑川上流からの土砂流入が原因の可能性が高い」など3項目の見解を示した。

サクラエビの不漁と濁りの関連については両県とも「不明」とした。

ただ中平局長は「一般論として水の濁りは海の生物に良い影響を与えない」と指摘。山梨県は「因果関係を証明するのは静岡県だが、できることは協力したい」としている。

今後、山梨県は濁りの原因の把握、静岡県は調査研究に努めるなどして「水環境の保全に連携して取り組んでいく」ことで一致した。

サクラエビ不漁の原因は不明 山梨、静岡両県に温度差も

(産経新聞2020/02/03 15:33) https://www.msn.com/ja-jp/news/national/e3-82-b5-e3-82-af-e3-83-a9-e3-82-a8-e3-83-93-e4-b8-8d-e6-bc-81-e3-81-ae-e5-8e-9f-e5-9b-a0-e3-81-af-e4-b8-8d-e6-98-8e-e5-b1-b1-e6-a2-a8-e3-80-81-e9-9d-99-e5-b2-a1-e4-b8-a1-e7-9c-8c-e3-81-ab-e6-b8-a9-e5-ba-a6-e5-b7-ae-e3-82-82/ar-BBZAAof

(写真)サクラエビ不漁の原因は不明 山梨、静岡両県に温度差も

(写真)サクラエビ不漁の原因は不明 山梨、静岡両県に温度差も

静岡・駿河湾サクラエビの記録的不漁を受けて山梨、静岡両県が昨年行った富士川水系の水質調査について、両県は3日、川の濁りの原因やサクラエビ不漁との因果関係は不明で、引き続き調査すると発表した。ただ、濁りの原因については両県で温度差がある。

サクラエビの不漁をめぐっては、土砂の堆積が進む雨畑ダム(山梨県早川町)から雨畑川、早川、富士川を経て駿河湾に流れ込む濁った水が餌のプランクトンの生育を阻害しているとの主張が静岡県側にある。

このため同県が山梨県に共同調査を要請し、5~7月に計9日間実施した。調査結果を踏まえ、両県がこの日、それぞれメディアに同じ文書を発表して記者会見した。

雨畑ダムから流れる早川では下流のほうが濁りが強い傾向があるため、山梨県大気水質保全課は「雨畑ダムだけが濁りの原因ではない。静岡県とは意見の対立はない」と説明。

一方、静岡県水産業局は「濁りの大きな原因は雨畑ダムなどからの土砂の流入と考えられると文書に盛り込もうとしたが、山梨県と合意できなかった」とした。

山梨県は「川の濁りとサクラエビ不漁の因果関係は不明」とした。静岡県は「濁りが大きければ生物に影響を与えるのは当然」との見解を示した。

両親の遺影手に「いい報告できるよう頑張るけん」 西日本豪雨ダム放流で提訴

カテゴリー:

2018年7月の西日本豪雨では愛媛県・肱川の野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流により、ダム下流で凄まじい氾濫が引き起こされ、8人が死亡しました。

この水害について遺族を含む被災者8人が今日(1月31日)、国と両市に計8650万円の損害賠償を求め、松山地裁に提訴しました。

両親の遺影手に「いい報告できるよう頑張るけん」 西日本豪雨ダム放流で提訴

(毎日新聞2020年1月31日 19時14分) https://mainichi.jp/articles/20200131/k00/00m/040/244000c

(写真)亡くなった大森仲男さんと勝子さんの遺影を手に記者会見に臨む長女(左)=松山市一番町4の愛媛県庁で2020年1月31日午前11時1分、中川祐一撮影

(写真)亡くなった大森仲男さんと勝子さんの遺影を手に記者会見に臨む長女(左)=松山市一番町4の愛媛県庁で2020年1月31日午前11時1分、中川祐一撮影

「真実を知りたい」。西日本豪雨で自宅が浸水して亡くなった愛媛県西予市野村町地区の大森仲男さん(当時82歳)と妻勝子さん(同74歳)の長女(50)は提訴後の記者会見で、遺影を手に訴えた。豪雨から1年半がたった今も、国や市から直接謝罪の言葉はない。「国と市が正しい対応をしていれば、2人の命は失われずにすんだのではないか」。今もそんな思いが消えることはない。

仲のいい両親だった。毎日朝早く自転車に乗って一緒に職場に向かう後ろ姿が今も脳裏に焼き付いている。裕福ではなかったが、懸命に働いて3人の子どもを育ててくれた。

豪雨の数日前、実家を訪れ「もうすぐ孫が生まれるんよ」と母に伝えた。「生まれたら連れてこんといけんで」。しかし、約束はかなわなかった。

両親が2人で暮らしていた木造2階建ての家は周囲より数メートル低い場所にあった。豪雨ではダムの緊急放流後に氾濫した肱川の濁流が流れ込んだ。仲男さんは居間で、勝子さんは玄関で遺体となって見つかった。避難の準備をしていたのか、近くにあったかばんの中には着替えの服がぎっしりと詰まり、泥にまみれていた。

豪雨後、国や市の説明会に足を運んだが、難しい専門用語や数字でごまかされたような気がして不信感が募った。「国が事前にもっと放流していれば。市がもっと早く避難指示を出していれば」

悲しみに暮れる中、原告にならないかと誘われた。裁判のことはよく分からず悩んだが、真実を明らかにしたくて妹とともに加わることを決めた。

将来大きくなった孫に何が起きたか説明するためにも、国や市には非を認めて謝罪してほしいと願う。「お父さん、お母さん。いい報告ができるよう頑張るけん、待っていてね」【中川祐一】

西日本豪雨「ダム放流不十分で浸水」提訴 愛媛の遺族ら

(朝日新聞2020年1月31日

西日本豪雨 ダム操作めぐり提訴

(NHK2020年01月31日 12時22分)https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20200131/8000005542.html

平成30年の西日本豪雨で、ダムの放流のあと川が氾濫し、西予市と大洲市で8人が死亡したことをめぐり、一部の遺族や浸水の被害者が、ダムの操作や避難の呼びかけに問題があったとして、国と2つの市にあわせて8650万円の賠償を求める訴えを松山地方裁判所に起こしました。

平成30年7月の西日本豪雨では、西予市の野村ダムと大洲市の鹿野川ダムで雨の量が予測を超えて容量がいっぱいになり、緊急放流が行われましたが、その後、下流の肱川が氾濫し、避難勧告や避難指示が出ていた地域の住民8人が死亡しました。

このうち犠牲者2人の遺族と浸水の被害者のあわせて8人がダムを管理する国と避難の対応にあたった西予市と大洲市に対し、あわせて8650万円の賠償を求める訴えを松山地方裁判所に起こしました。

原告側は、国について、気象予測などからダムが満杯になると容易に予想できたのに事前に放流量を増やさず重大な過失があったなどとしています。

また2つの市について、ダムを過信して必要な情報提供を行わなかったり、ダムからの連絡の内容を理解できず、市民に直ちに伝えなかったりしたことに責任があるとしています。

ダムの機能を維持するために行われる緊急放流をめぐって裁判が起こされるのは異例で、災害時の国や自治体の対応の是非が法廷で争われることになります。

原告の1人で、西予市野村町に住んでいた両親を亡くした50歳の女性は「豪雨災害がなければ両親は今も元気で暮らしていたはずで、それを思うととても無念だ。当時、ダムの操作がどのように行われていたのか、操作は妥当だったのか真実が知りたい」と話しました。

また訴えの中で、原告は、国が責任を隠匿するためダムの放流データを改ざんした可能性が高いと主張していて、原告の弁護士は、記者会見で「放流のデータにはうそがあり、うそを放置したまま当時の対応を検証しているのはおかしい。真実を知りたい」と話していました。

訴えについて、国土交通省四国地方整備局と西予市、大洲市は、いずれも「訴状が届いておらずコメントできない」としています。

2.13 「石木ダム強制収用を許さない! 東京行動」でエールの交換を!!

2月13日、石木ダムに生活の場合の所有権を奪い取られた13世帯の皆さん、弁護団皆さんが上京されます!

当日用のチラシ (2020年2月11日現在)

・共催・賛同・後援団体名を記載しました。

・「参加予定」の知らせを受けている国会議員名を記載しました。

・日々、更新しています。

長崎県・石木ダム建設のために、川原(こうばる)地区 13 世帯の人たちが住まいや田畑を強制収用され、ふるさとが奪われようとしています。

必要性のないダムのために、「強制収用」という人権侵害が行われることに対する抗議の声が広がっています。 石木ダムの事業認定取消訴訟では福岡高等裁判所が昨年11月、棄却判決を出しました。この司法の役割放棄を許さないため、最高裁判所に上告しました。

- 最高裁には「司法の役割放棄を許さない」

- 石木ダムに対して巨額の補助金を支出し続ける国土交通省と厚生労働省には「国の責任として、石木ダムの必要性を見直しさせる」

- 首都圏の人たちには石木ダム事業の虚構と川原地区13世帯皆さんの想いを伝える・・・!

- そして何よりも、支援者皆さんが「石木ダム中止!」のエールを送り合う行動日です!!

2020/2/13「石木ダム強制収用を許さない! 東京行動」

- 13時~14時 最高裁判所への要請行動(調整中)と上告集会

集合場所と集合時刻 最高裁脇の 三宅坂小公園 13時 - 15時~16時半 「国交省、厚労省への要請」(公共事業チェック議員の会ヒアリング)

場所 衆議院第一議員会館大会議室

当方からの参加者 弁護団、13世帯住民、支援者

ヒアリング事項

20200213厚労省ヒアリング質問事項

20200213国土交通省ヒアリング事項

- 17時~ 「石木ダム強制収用を許さない! 東京集会」

場所 衆議院第一議員会館大会議室

資料代 500円開始時刻 17 時

16:30 より 1 階ロビーで入館票を交付します。

目的

・ 川原地区13世帯の人たちの想いを伝えます。

・ 「石木ダムは不要!」、誰もが自信を持てます。

・ 「石木ダム不要! 私はこう思う!」、エールを交換しあいましょう。

内容

・ 「わたしはこうばるがだいすきです」子どもたちからのメッセージ(ビデオ上映)

・ ふるさとを守る活動を続けています 岩下和雄さん

・ 石木ダムの必要性は失われている 嶋津暉之さん

・ 石木ダム裁判の現状 石木ダム事業認定取消訴訟弁護団

・ 「強制収用を許さない」賛同のよびかけ 石木ダム強制収用を許さない議員連盟

・ 国会議員から連帯のあいさつ(随時)

・ 参加団体から連帯のアピール

共催団体:

石木ダム建設絶対反対同盟等の地元7団体•石木ダム建設絶対反対同盟、石木川の清流を守り川棚川の治水を考える町民の会、石木ダム建設に反対する川棚町民の会、水問題を考える市民の会、石木川まもり隊、石木川の清流とホタルを守る市民の会、いしきを学ぶ会石木ダム対策弁護団石木ダム強制収用を許さない議員連盟石本ダム・強制収用を許さない県民ネットワーク公共事業改革市民会議、江戸川区スーパー堤防取消訴訟を支援する会、東京の水連絡会、外環ネット,ラムサール・ネットワーク日本,中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会,横浜環状道路(圏央道)対策連絡協議会,水源開発問題全国連絡会(水源連)

後援団体: 公共事業チェック議員の会, 道路住民運動全国連絡会

賛同団体:八ッ場ダムをストップさせる千葉の会 八ッ場あしたの会

三宅坂小公園と衆議院第一議員会館 の地図

共催団体、賛同団体の皆さんには、各自の団体の皆さんにこのイベントへの参加を呼び掛けていただくことをお願いしています。共催団体、賛同団体を引き受けていただいている団体の名称は、チラシと当日の配付資料に掲載させていただきます。

引き受けていただける場合は、mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp (水源連事務局 遠藤保男)までご一報をお願いいたします。