水源連の最新ニュース

鬼怒川水害裁判の状況のお知らせとカンパのお願い

カテゴリー:

鬼怒川水害裁判の状況のお知らせとカンパのお願いです。

鬼怒川水害裁判の状況

2018年7月西日本豪雨の愛媛県・肱川の野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流によって甚大な被害を受けた被災者が国家賠償を求める訴訟を今日(1月31日)、起こしました。

西日本豪雨については小田川の氾濫で多くの死者が出た岡山県倉敷市真備地区の住民も国や岡山県などを相手取って、損害賠償を求める訴訟を今年3月に起こす準備を進めています。

水害裁判については2015年9月の鬼怒川水害の被災住民が2018年8月に国家賠償を求める訴訟を起こし、今年1月24日に第4回口頭弁 論が行われました。

被災地の常総市に近い水戸地裁下妻支部に提訴して2018年10月に第1回口頭弁論が同支部で開かれたのですが、同支部の裁判長がこの裁判に関わりたくないため、原告の強い反対を無視して、水戸地裁本庁に本訴訟を回付してしまいました。そのため、原告らは遠く離れた水戸地裁まで行かなければならなくなり、昨年7月の第2回口頭弁論から、原告らは毎回、半日がかりでマイクロバスで常総市と水戸地裁本庁を往復することになりました。ひどい話です。

このバスには弁護士さんが同乗していないので、代わりに私がこの裁判がどういう状況にあるかを今回、バス内で資料 鬼怒川水害裁判についての説明(嶋津)を使って説明しました。この資料は弁護団ではなく、私の責任で、私が理解している範囲で作成したものです。

水害裁判で厚い壁となっているのが、1984年の大東水害訴訟最高裁判決で示された「河川管理の瑕疵についての判断枠組み」です。この最高裁判決までは水害裁判で被災者側が勝訴するケースもありましたが、この最高裁判決以降は、被災者側が勝つことが非常に難しくなりました。河川管理に度外れた瑕疵があると認められないと、勝訴が困難になっています。

鬼怒川水害裁判でも、この「河川管理の瑕疵についての判断枠組み」がこれまでの口頭弁論の主な争点になっています。

そのため、原告、支援者の方々にとってこの裁判が分かりにくいものになっていますので、今回、添付の資料を使ってバス内で説明しました。原告、支援者の方々の理解に多少は役立ったようです。

鬼怒川水害訴訟へのカンパのお願い

call4(裁判へのカンパ要請のサイト)で鬼怒川水害訴訟へのカンパをお願いしております。

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053

呼びかけを今まできちんとしてきませんでしたので、カンパの金額はまだ少ないのですが、これからを期待しております。

このサイトには次の情報も掲載されています。これらの情報を是非、お読みいただきたいと思います。

訴訟資料

https://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000053

進捗(今までの裁判の様子)

https://www.call4.jp/search.php?type=action&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000053

原告・赤羽武義さんと鬼怒川水害訴訟

https://www.call4.jp/story/?p=429

原告・高橋敏明さんと鬼怒川水害訴訟

https://www.call4.jp/story/?p=498

八ッ場ダムを考える集会 「氾濫防止はフェイク」 考古学や地質学の専門家ら講演 高崎 /群馬

カテゴリー:

1月26日、八ツ場あしたの会が高崎市で集会「八ッ場ダム湖はどうなるか~地質・水質・堆砂の問題~」を開きました。

この集会について朝日、毎日、上毛新聞の記事をけいさい掲載します。上毛新聞の記事では参加者が約80人となっていますが、実際の参加者は朝日新聞の約120人です。

群馬)八ツ場ダム 市民団体が集会「完成後も問題注視」

(朝日新聞群馬版2020年1月27日

八ッ場ダムを考える集会 「氾濫防止はフェイク」 考古学や地質学の専門家ら講演 高崎 /群馬

(毎日新聞群馬版2020年1月27日)https://mainichi.jp/articles/20200127/ddl/k10/040/027000c

長野原町で建設が進められている八ッ場ダムの問題点を考える集会「八ッ場ダム湖はどうなるか」(主催・八ッ場あしたの会)が26日、高崎市高松町の高崎シティギャラリーで開かれ、考古学や地質学の専門家などがそれぞれの視点から八ッ場ダムについての講演をした。

八ッ場ダムは昨年10月、東日本を中心に大きな被害をもたらした台風19号で、一夜にして満水になったことから、赤羽一嘉国土交通相は下流の氾濫防止の大きな要因になったとの見方を示している。

「台風19号で八ッ場ダムが首都圏を救ったという話は本当か」のタイトルで講演した水源開発問題全国連絡会共同代表の嶋津暉之氏は、八ッ場ダムがなかった場合の台風19号時の利根川流域の流量を推測し、埼玉県久喜市の栗橋地点での最高水位を推定。最高水位が実際より17センチ高くなるとしたが、堤防は最高水位から2メートルほど高いため「氾濫する状況ではなかった」と説明し、八ッ場ダムが利根川の氾濫を防いだとする言説について「フェイクニュースだと思う」と述べた。

講演を聴いていた長野原町の60代の農業の男性は「地質の問題に関心があり来た。治水効果は嶋津さんが話していた通りだと思う」と話していた。【西銘研志郎】

(写真)八ツ場ダムの治水効果について講演する嶋津氏=高崎市高松田Tの高崎シティギャラリー

(写真)八ツ場ダムの治水効果について講演する嶋津氏=高崎市高松田Tの高崎シティギャラリー

市民グルーブ集会で八ツ場水質悪化懸念

(上毛新聞 2020年1月27日)

3月に完成予定の八ツ場ダム(長野原町)を巡り、反対する立場の市民グループ「八ツ場あしたの会」は26日、高崎市内で集会を開き、ダム湖の水質悪化などの問題点を指摘した。

同会運営委員で水源開発問題全国連絡会共同代表の嶋津暉之さん(76)が、吾妻川中流部に位置する八ツ場ダムは上流域の人口が約2万人と、他の利根川水系ダムに比べて多いと指摘。温泉地の観光客や飼育牛も要因に加え、「植物プランクトンの増殖が予想される」と述べ、富栄養化による水質悪化が進むと強調した。

昨年10月の台風19号の際、試験湛水中の八ツ場ダムに大雨がたまって大きな氾濫を防いだとの見方には 「ダムの効果は小さく、河床掘削の方が重要」との意見が出た。会の関係者、市民ら約80人が参加した。

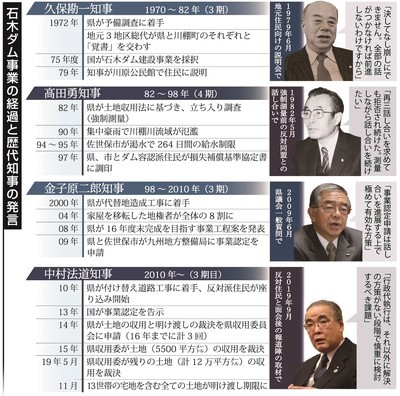

石木ダム事業採択45年 歴代知事の判断 住民翻弄

石木ダム事業について歴代長崎県知事の判断の経過を振り返った記事を掲載します。

半世紀近く経って、石木ダムの必要性がますます希薄になってきたのですから、中村法道・現知事が石木ダム事業の中止を判断することを強く望みます。

石木ダム事業採択45年 歴代知事の判断 住民翻弄

(長崎新聞2020/1/4(土) 11:02) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200104-00000006-nagasaki-l42

(写真:長崎新聞)

(写真:長崎新聞)

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業は昨年、反対住民13世帯の宅地を含む未買収地が土地収用法に基づき収用されるなど、大きな動きがあった。「古里に住み続けたい」という住民側の意思は固く、県側は家屋の撤去や住民の排除などの行政代執行も視野に入れる。1975年の事業採択から45年。重大局面にある公共事業の過去と現在、未来を見詰めた。

石木ダム建設事業は1972年に当時の知事、久保勘一=故人=時代に県が予備調査に着手して以降、高田勇=同=、金子原二郎、中村法道の4代に及んでいる。水没予定地には反対住民13世帯が、土地の権利を失った現在も住み続け、完成は見通せない。歴代知事が、それぞれの局面で決断を下した背景をひもとくと、地域住民が「政治」に翻弄(ほんろう)されてきた公共事業の一断面が浮かぶ。

■約束 1979年6月、水没予定地の川原(こうばる)公民館で、久保知事が現地住民と初めて向き合った。詰め掛けた約100人を前に、ダムの必要性や補償の条件、移転後の生活再建などを説明し、「決してなし崩しにできません。全部の話がつかなければ前進しないわけですから」と頭を下げた。対する住民側は一切質問せず、代表者が「今後も交渉に応じる考えはない」と伝えたのみ。かたくなな姿勢には理由があった。

7年前の72年、県がダム建設の予備調査に着手する際、久保は「調査の結果、建設の必要が生じた場合、あらためて書面による同意を受けた後着手する」という覚書を住民と交わしていた。だが調査の結果、「建設可能」と判断すると同意なしに計画を進め、75年の国の事業採択に至った。住民はこれに不信感を募らせ、反対運動を本格化させた。

当時県議だった城戸智恵弘(85)は「久保さんには住民を説得できる自信があったのだろう」と推測する。久保は、長崎空港(75年開港)を建設する際に建設地の箕島に幾度も足を運び、反対住民を口説き落とした交渉手腕で知られる。実際に川原公民館でも「宣伝がましくなりますが」と前置きしつつ当時の苦労話を披露して見せたほどだ。だが、面会から約1年後の1980年7月、得意の手腕を十分に発揮できないまま病に倒れた。

■強行

1982年5月21日、静かな集落は悲鳴と怒号に包まれた。県は機動隊を投入し、土地収用法に基づく立ち入り調査(強制測量)に抜き打ちで踏み切った。副知事として久保を支えた高田が新知事に就任し、わずか3カ月足らずでの強行だった。

当時の県北振興局長、湯浅昭=故人=が、強制測量に踏み切る前の状況を記している。測量前に一度だけ反対住民との協議を設けたが、事実上決裂。「あと何度か話し合いをしたいが…」と言う高田に、当時の副知事、三村長年=同=が「これ以上は無理と思いますよ」と進言した。測量に同意した住民の不信感を招くことや、反対派の中に住民以外の共有地権者(一坪地主)が増え続けていることが懸念材料だった。

城戸は別の要因も指摘する。「庁内で一定の力を持っていた三村副知事が『強制測量やむなし』と言う中、決断力のない知事と評価されると今後の統率に影響する。就任早々、権力基盤を固めたい気持ちがあったのだろう」

強制測量が決定的な亀裂となり、高田はその後12年間、反対住民と会うことができなかった。97年に建設容認派の住民と損失補償基準を締結したが、反対派との間にしこりを残したまま、次の知事にバトンを託した。

■転換

1998年3月に知事に就任した金子原二郎はまず、ダム建設で家屋移転が必要となる地権者の代替宅地探しに取り掛かった。建設予定地に近い石木郷に代替宅地を造成し、2004年までに地権者の8割が移転。水没予定地の住民は、移転に応じていない現在の13世帯になった。

2008年には16年度末の完成を目指す事業工程案を公表。前年に佐世保市長に初当選した朝長則男とともに複数回現地入りし、13世帯への説得を試みた。だが、県と同市の動きを前のめりな強硬路線ととらえた住民側は、ますます態度を硬化。2009年2月には現地を訪れた2人に猛抗議し、対決姿勢を鮮明にした。

交渉の糸口がつかめないまま金子は同年11月、「話し合いを進める上で極めて有効な手段」として国に事業認定を申請した。「過去の事例を見ても(収用は)ほとんどない」「任意の話し合いは続ける」。記者会見では“対話路線”を強調したが、事実上は収用に続くレールにかじを切る転換点となった。

前川棚町長、竹村一義(72)も当時、会見に同席。「長らく戦い続ける住民の苦しい状況が(申請により)解決に向かうのではないかと期待した」と述懐する。「だが今となっては正しい方法だったのか…」。13世帯の土地が収用された今、複雑な心情を吐露する。

国政の激変も背景にあった。同年8月の衆院選で大勝し、政権交代を果たした民主党(当時)が、「コンクリートから人へ」をスローガンに、全国のダム事業の見直しに乗り出していた。金子は「ダム不要論が(石木ダム事業に)影響するかもしれない。苦渋の選択の末、事業に協力してくれた地権者を思うと、県としての姿勢を示さなくてはと思った」と説明する。

申請を表明した約1カ月後、自民党出身の金子は「県政運営に支障を生じないように」と翌年2月に控えた知事選への4選不出馬を明らかにした。

■異例

2010年2月の知事選では、自民、公明両党の支援を受けた元副知事の中村法道が、政権与党だった民主党の推薦候補らを破り、初当選した。

就任後間もなく現地に足を運んだが、県政への住民の不信感は根強く、面会すらできない状況が続いた。さらに同年3月、県がダム建設に伴う県道付け替え道路工事に着手し、住民はますます反発を強めた。

中村と住民の面会は、場所や環境などで合意できずにたびたび擦れ違った。昨年9月には約5年ぶりに面会が実現したが、事業への協力を求める県側とダムの必要性を議論したい住民側の主張は全くかみ合わない。中村県政では、そんな状況がずっと続いている。

だがその間にも、土地収用の手続きは粛々と進み、昨年11月までに、13世帯の宅地を含む全ての未買収地が明け渡し期限を迎えた。法的に、県と佐世保市は家屋の撤去や住民の排除などの行政代執行を知事に請求できる。

行政代執行について中村は「それ以外に解決の方策がない段階で慎重に検討すべき課題」と述べるにとどめている。だが、実際に13世帯約50人の住民に対して代執行に踏み切れば、全国的にも異例の事態となる。3月に3期目の折り返しを迎える中村に迫られる政治判断はあまりに重い。=文中敬称略=

2020年「堤防決壊ラッシュ」の危機! 全国で放置される「ダム優先、堤防軽視」の利権構造が日本を沈没させる

カテゴリー:

現河川行政の問題の本質を突く論考記事を掲載します。

2020年「堤防決壊ラッシュ」の危機! 全国で放置される「ダム優先、堤防軽視」の利権構造が日本を沈没させる

(週プレNEWS 2019/1/4(土) 6:10配信) https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200104-01104500-playboyz-soci&p=1

(写真)決壊した千曲川の堤防は、その後周囲に鋼板を打ち込む補強工事が施工され、昨年10月30日に仮堤防が完成した

(写真)決壊した千曲川の堤防は、その後周囲に鋼板を打ち込む補強工事が施工され、昨年10月30日に仮堤防が完成した

正月早々にこんな話をするのもなんだが、もはやこう言うしかない。「日本の水害は人災だ」と。

昨秋、連続で襲来した大型台風のみならず、年々ヤバさを増す日本の水害。その中でも「堤防の決壊リスク」についてリポートする。

昨秋、連続で襲来した大型台風のみならず、年々ヤバさを増す日本の水害。その中でも「堤防の決壊リスク」についてリポートする。

河川の洪水を水際で食い止める堤防の強化は、異常気象化の進む日本で水害から人命や財産を守るために絶対欠かせない。しかし、なぜか国の腰は重い。その裏には何があるのか?

■重大な欠陥があった千曲川の堤防

昨年10月12日、静岡県伊豆半島に上陸した台風19号は関東・東北・中部地方で71の河川と140の堤防を決壊させた。そのことについて、京都大学名誉教授で河川工学者の今本博健氏がこう話す。

「日本の堤防は土で造ることが原則になっています。そのため、外見はコンクリートでも中身は土です。しかも、堤防に適した土質で造られているとは限りません。実際には崩れやすい細かな砂で造られている場合もあれば、ゴミが交じっていることもある。

水位が堤防を越えてあふれる『越水』や、増水した川の激流で堤防の法面(のりめん=斜面)が削られる『洗掘』などで、簡単に決壊するというのが実情です」

だからこそ堤防はその兆候を察知する日常点検や、脆弱(ぜいじゃく)になった箇所の補強が重要なのだが、台風19号による大雨で千曲川(ちくまがわ・長野市)の堤防が決壊したケースでは「そこに見落としがあった可能性がある」と今本氏はみる。

千曲川を管理する国土交通省北陸地方整備局によると、10月13日の午前0時50分頃に、決壊現場付近の千曲川の水位は堤防の最上部に達し、約2時間後にはさらに水位が80cmほど上昇した。

今本氏の現地調査ではその後、「約1kmの区間にわたって川が越水」し、「あふれ出た水の勢いで裏法面(住宅側の斜面)が削られて堤防は見る見る痩せ細り、最後には裏法面が崩れる形で決壊が起きた可能性がある」という。

国交省や専門家の多くは「想定外の雨量が原因」と強調するが、千曲川の堤防には重大な”欠陥”があった。

千曲川を長年調査し続けてきた、長野市在住の中沢勇氏は、2013年に出版した著書『千曲川への遺言』(川辺書林)で千曲川の越水・氾濫の危険性を警告していた。中沢氏がこう話す。

「今回決壊した堤防付近は長年にわたって上流から運ばれてきた土砂が堆積(たいせき)し、河床(河底)が上昇していました」

堤防は本来、洪水時に川が氾濫する危険が最も高くなると想定される水位(計画高水位)から一定の余裕(余裕高)を持たせた高さで設計される。千曲川の余裕高は1.5mとされていた。

「しかし、河床の上昇で余裕高が低くなった。千曲川は越水・氾濫の危険性が増していたのです」(中沢氏)

現地を視察した今本氏もうなずく。

「国交省が公表しているデータから推察すると、千曲川の決壊現場付近では増水した川の流量が9000tになれば水位は計画高水位に達しますが、決壊時の流量は約8500tだった。

河床の土砂を取り除く掘削工事や堤防補強が万全であれば決壊は免れていたはず。ここに河川を管理する立場にある国交省に瑕疵(かし)があった可能性があります」

■こんなにもある”危ない河川”

河川の堤防は維持管理が不十分だと脆(もろ)さが出る。旧建設省(現国交省)の土木研究所の元次長・石崎勝義(かつよし)氏がこう話す。

「粘土層など軟弱な地盤の上に造られた堤防は、その重みによって圧縮され、年1、2cm程度のスピードでじわじわと沈下します。15年に決壊して多くの犠牲者が出た鬼怒川の堤防も、決壊箇所は数十年をかけて最大1m30cmほど沈下していました」

国(国交省)が管理する河川の堤防のなかで、洪水時に越水や決壊が予想される箇所は「重要水防箇所」として指定されている。堤防の高さが足りなかったり、堤防が痩せていたり、過去に法面が崩れたり、水漏れが発生したが、その対策が取られていない箇所がこれに当たる。

重要水防箇所は河川ごとに公表されているが、その数はゾッとするほど多い。

東京都を流れる多摩川の下流域では堤防の総延長105kmのうち、約50kmの区間で320ヵ所。大阪府を流れる淀川は74kmの堤防のうち16.6kmの区間で79ヵ所。徳島県を流れる吉野川と那賀川(なかがわ)では144kmの堤防のうち、およそ6割に当たる約88kmの区間が「重要水防箇所」とされていた。

今回、千曲川の堤防が決壊したエリアも高さ不足で重要水防箇所に指定されていた。さらに2018年7月の西日本豪雨でも3つの重要水防箇所で堤防が決壊。これが岡山県倉敷市真備(まび)町で約50名の死者を出す原因にもなった。

このように、河川の氾濫や堤防の決壊の”兆候”が放置され、多くの人命が犠牲になる被害が近年相次いでいるのだ。

ところで、水害から人命を守る日本の治水は大きく、ダム整備と河川整備のふたつに分かれる。河川整備には川の拡幅工事や河底の浚渫(しゅんせつ)、堤防の築造や改修などが含まれるのだが、「ダムの建設や補強に予算が優先的に回され、河川整備が後回しにされてきた経緯がある」(今本氏)という。

だが、ダムの治水効果は限定的だ。前出の今本氏がこう話す。

「台風19号のときは八ッ場(やんば)ダム(群馬県)が東京・荒川などの氾濫を防いだと見る向きもありますが、当時、八ッ場ダムは試験運用中でたまたま空っぽの状態でした。もし、通常運用されていたら緊急放流されていた可能性も否定できません」

そのダムの緊急放流には大きな危険が伴う。

一昨年の西日本豪雨では愛媛県・肱(ひじ)川の野村ダムが満杯になり、安全とされる基準の6倍の量を放流した。結果、下流の堤防が決壊して肱川が氾濫、8人が亡くなった。

この緊急放流に国交省は「操作規則どおりで適切だった」と言うが、今本氏は「その操作規則自体に誤りがなかったかを検証する必要がある」と指摘する。ちなみに当時、緊急放流の操作を行なった現場の職員3名は精神的なショックを受け、「現在も休職している」(今本氏)という。

だが一方で、ダムは大手ゼネコンに莫大(ばくだい)な利益を生み、誘致した自治体には補助金が、誘致に貢献した政治家には建設業界から多額の政治献金が還流される。ダムは国交省にとって欠かせない利権なのだ。経済誌記者がこう話す。

「その”うまみ”は堤防補強の事業とは比較になりません。例えば八ッ場ダムの場合、86年当初の基本計画の事業費は2110億円でしたが、01年には4600億円に倍増され、16年には当初額の2.5倍となる5320億円まで膨らみました。

国交省はコストが増えた要因を地滑りの安全対策(141億円)や地質の見込み違い(202億円)、工期の延長などと釈明しましたが、受注業者から地元選出の自民党議員や県議会議員に多額の献金が流れ、その献金業者の多くが談合も疑われる90%超の高落札率で工事を受注していた事実が明らかになった。

ダムマネーをめぐるこうした癒着構造は批判の的となり、民主党政権に代わってからダム事業は一時トーンダウンしましたが、第2次安倍政権下でジリジリと予算が増えていったんです」

前出の石崎氏がこう続ける。

「これまで東京都など一部を除く、ほとんどの県の土木部長のポストは国交省の役人の”指定席”になっていました。市町村でも、土木部の部長に国交省の役人が出向しているケースが少なくありません。現在は減りつつありますが、こうして”ダム最優先”の治水政策が行政の末端までコントロールされているのです」

総務省のデータを見ると、17年10月時点では岩手県、山形県、千葉県、福岡県、長崎県など17県で、国交省の役人が土木部門のトップに着任していた。

■堤防強化の特効薬はすでに存在するが……

国交省は来年度予算として、ダム整備(1834億円)とほぼ同額の1814億円を河川整備に投じる見込みだ。この数字を根拠に、国交省は「決してダム依存ではない」(治水課)と強調している。

だが、西日本豪雨や台風19号で被害を受けた被災地の復旧に予算が集中したことで、そのほかの地域の堤防補強など、重要水防箇所のカバーが遅れているのは否めない。

さらに、こんな問題もある。石崎氏が言う。

「国交省の河川整備、特に堤防の建設や補強の設計に無視できない問題がある。堤防は国交省の政令(河川管理施設等構造令)に基づいて設計され、そこには堤防満杯の水位ではなく、計画高水位までの川の圧力に耐えられるよう設計すれば良しとされているだけで、越水対策には言及すらしていないんです。これでは越水や決壊に関しては”国は責任を持てない”と言っているのと同じです」

近年は異常気象の影響で、想定を超える雨が長時間にわたって降り、河川の越水を封じ込め切れない事態が相次いでいる。

「日本における堤防決壊の7、8割は、川の水が堤防を越えることで引き起こされる『越流破堤(えつりゅうはてい)』。千曲川や鬼怒川で起きた決壊もこれが原因でした。やはり、日本の治水政策で、今重視しなければいけないのは堤防の強化です。しかし、国交省は堤防整備に関して驚くほど消極的なんですよ」(石崎氏)

その姿勢はこんなところにも表れている。実は、効果的に堤防を強化する工法はすでにいくつか存在している。

「そのひとつが『アーマー・レビー工法』です。堤防の裏法面は越水で簡単に浸食され、決壊に直結しますので、アスファルトやブロック、止水シートで被覆することで堤防全面を”防水化”させます。費用は1m30万円から50万円と、ダム建設に比べれば格段に安く整備が進められるものでした。

旧建設省時代の土木研究所で開発され、加古川(兵庫県)の堤防で実施した試験施工でその効果が実証された後、2000年に想定以上の雨で堤防が決壊する水害を防ぐ方法として、『フロンティア堤防』の名称で本格的に整備されることになりました」(石崎氏)

97年の建設白書によると、治水事業5ヵ年計画として「越水に対し耐久性が高く破堤しにくいフロンティア堤防の整備を進める」と明記されている。その内容は全国に通知されたという。

「その後、全国の河川で計250kmの整備が計画され、信濃川(新潟県、長野県)など計13kmで工事が行なわれました」(石崎氏)

だが、02年に突然、この事業は廃止された。

「熊本県の川辺川(かわべがわ)ダムの建設計画に反対する市民団体が、『これがあればダムなんていらないじゃないか!』と、フロンティア堤防を根拠にダム不要論を声高に訴えるようになり、これを数多くのメディアが取り上げた。

こうした世論の動きに、『ダム建設の妨げになる』と危惧した建設省河川局OBの横やりがあったんです。以後、建設白書や河川堤防の設計指針に明記されていたフロンティア堤防に関する記述はすべて削除され、計画自体が葬り去られてしまいました」(石崎氏)

効果的な堤防強化策はほかにもある。今本氏がこう話す。

「堤防内部に鋼矢板(こうやいた・鉄の板)を打ち込む工法もそのひとつ。東日本大震災のとき、偶然工事中だった水門の周辺の堤防に使われていたのですが、津波で周囲の堤防が全壊するなか、鋼矢板が打ち込まれた箇所だけは微動だにしなかった。

コストは1m100万円程度とアーマー・レビー工法に比べれば高いですが、それでも補強を決壊リスクの高い箇所に絞ればダム建設よりは安価に済む。現在、南海トラフ地震に備え、高知県では海岸や河川の複数の堤防強化にこの工法を採用しています」

しかし、高知県以外でこの工法を取り入れようとする動きはほどんどない。

国交省は15年の鬼怒川決壊を契機に再度、堤防強化に本腰を入れ、その手法は「危機管理型ハード対策」と呼ばれる、天端(てんば・堤防の上部)と裏法面の最下部の2点を補強するものだ。

「それでは不十分です。あふれた川の水で最も損傷を受けやすいのは堤防の裏法面で、ここが削られることが決壊に直結するのです。裏法面を補強しないことには意味がありません。実際、昨年の西日本豪雨ではこの危機管理型ハード対策で整備された小田川(岡山県)の堤防が脆くも崩れ去りました。

国はかたくなに、堤防強化で最も肝心な裏法面の補強をやりたがらない。本当に水害をなくしたいという思いがあるのでしょうか。水害が起きれば事業予算も増える。そのために意図的に堤防強化を軽視しているんじゃないかと疑ってしまうくらいに、国交省の河川政策はズレています」(石崎氏)

現在、国の治水政策は国交省の治水課が担っている。ダム事業も堤防強化事業もこの部署の担当だが、石崎氏の言う「建設省OB」は今も背後で治水行政を操る”裏ボス”的存在なのだという。

異常気象が深刻化するなか、日本の水害は予想がつかないほど凶悪化しているが、国の治水政策はダム利権にからめ取られて、進歩がない。今年、昨年よりも凶暴な台風や大雨が襲ってくる可能性は低くないし、もしそうなったら、このままではさらに多くの堤防が決壊するだろう。

取材・文/興山英雄 写真/時事通信社

「石木ダム 強制収用を許さない!東京行動12.24」の配布資料

カテゴリー:

12月24日は既報の通り、「石木ダム 強制収用を許さない!東京行動12.24」として、国土交通省へ申し入れと国会議員会館での報告集会が行われました。

報告集会では私から「石木ダムは治水利水の両面で全く不要」というタイトルで講演しました。

その時の配布資料をは

12月24日石木ダム問題東京集会の配布資料(嶋津)のとおりです。

お読みいただきたいと思います。

石木ダム問題は切迫した状況になっていますので、地元の新聞、テレビには石木ダム問題が結構取り上げられていますが、石木ダムがいかに無意味なダムであるかということについてはきちんと報じられていません。

せいぜい、集会での報告のほんの一部が紹介されているだけです。

石木ダムがいかに無意味なダムであるかということが具体的に報じられれば、つまらないダムをつくって地元住民の生活を壊すなという声がもっともっと広がっていくと思います。

治水面では1/100の大雨に備えるために石木ダムが必要だと、長崎県は主張していますが、実際には、川棚川流域で1/100が大雨が降った場合、石木ダムで対応できるのは流域面積の4~5%に過ぎません。

利水面では佐世保市は渇水の到来に備えるために石木ダムが必要だと主張していますが、佐世保市は近年、水需要が大きく減少してきていますので(1994年度から2018年度まで23%減少)、過去の渇水が再来しても、十分に対応できる都市になっています。

佐世保市は今や渇水に強い都市になっているのであって、これからは人口の減少による水需要の一層の縮小により、ますます渇水に強い都市になっていくのですから、石木ダムは無用の長物です。

石木ダムがいかに無意味なダムであるかということを拡散してくださるよう、お願いします。