水源連の最新ニュース

八ツ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか?(朝日新聞のウェブサイト「論座」)

カテゴリー:

朝日新聞のウェブサイト「論座」に「八ツ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか?」を書きました(嶋津)。

公開されていますので、全文を転載します。

八ッ場ダムが利根川の氾濫を防いだというフェイクニュースが出回っていますので、周りの方への拡散をよろしくお願いします。

八ツ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか? 治水利水の両面で必要性は失われている

嶋津暉之 水源開発問題全国連絡会・共同代表

(朝日新聞「論座」 2019年10月23日)

千曲川決壊に関する参考資料3点

カテゴリー:

千曲川決壊に関する参考資料も3点掲載します。

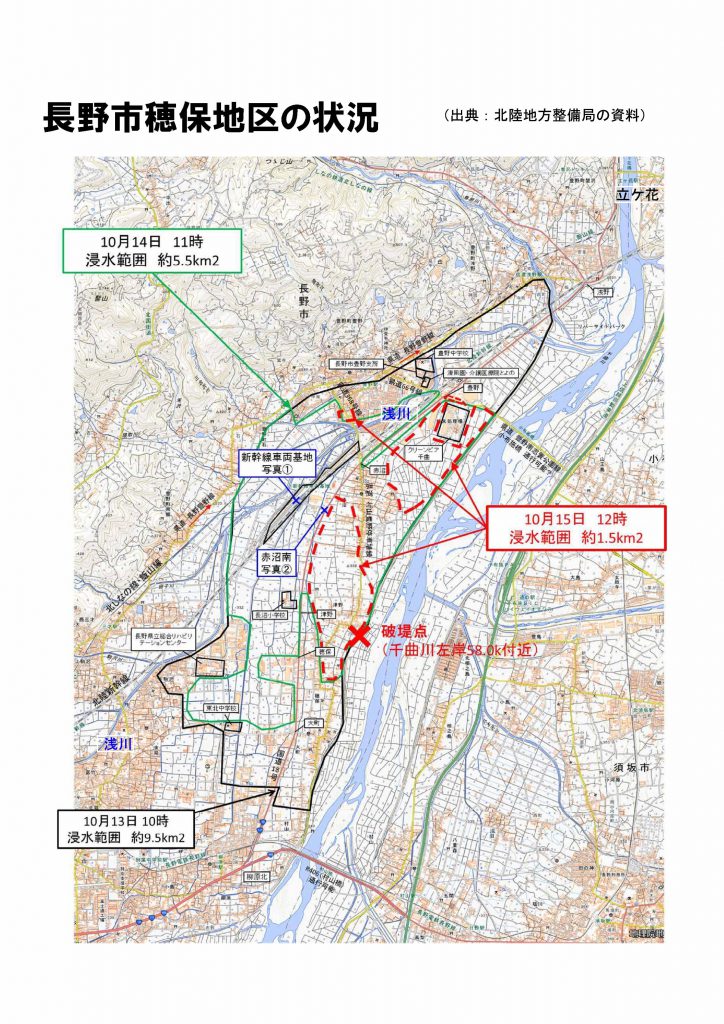

一つは破堤地点の地図です。千曲川の穂保で破堤して洪水が流入し、千曲川と並行して流れている支川・浅川の周辺が氾濫域になりました。

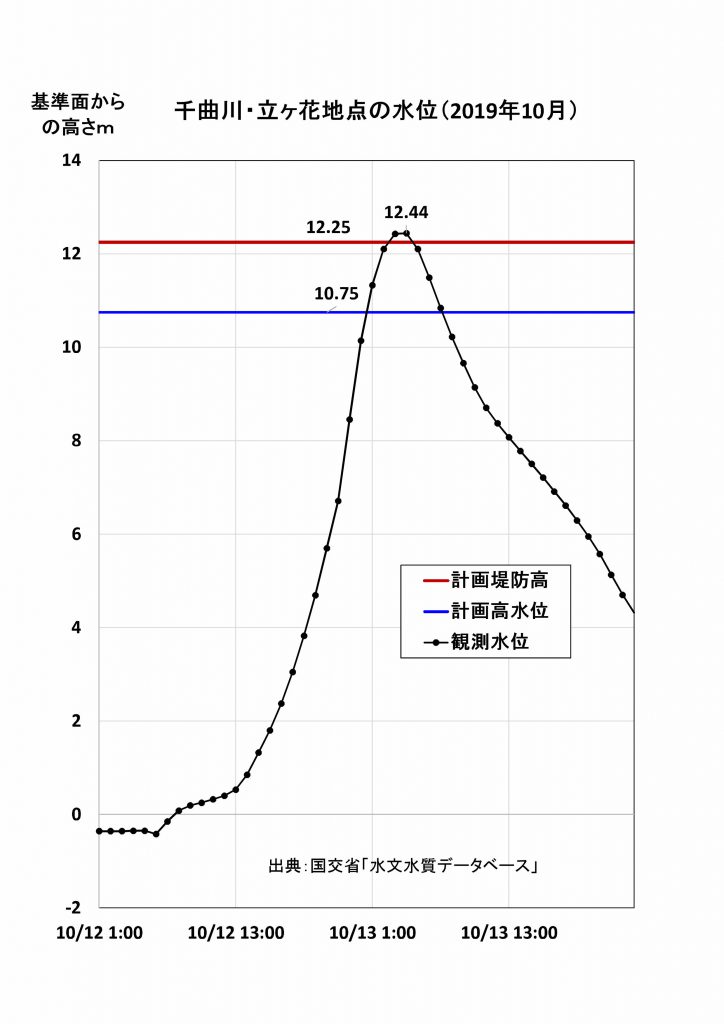

一つは浅川等の支川が合流した後の立ケ花の観測水位の推移です。立ケ花の上流で浅川や鳥居川が合流します。立ケ花の最高水位は12.44m(時間単位の最高水位であって10分単位の最高水位はこれより大きい)で、計画高水位を超え、計画堤防高をも約20cm超えました。立ケ花は狭窄部ですので、その直上流で水位が高くなり、穂保地点で越水し、破堤に至ったと考えられます。

一つは浅川等の支川が合流した後の立ケ花の観測水位の推移です。立ケ花の上流で浅川や鳥居川が合流します。立ケ花の最高水位は12.44m(時間単位の最高水位であって10分単位の最高水位はこれより大きい)で、計画高水位を超え、計画堤防高をも約20cm超えました。立ケ花は狭窄部ですので、その直上流で水位が高くなり、穂保地点で越水し、破堤に至ったと考えられます。

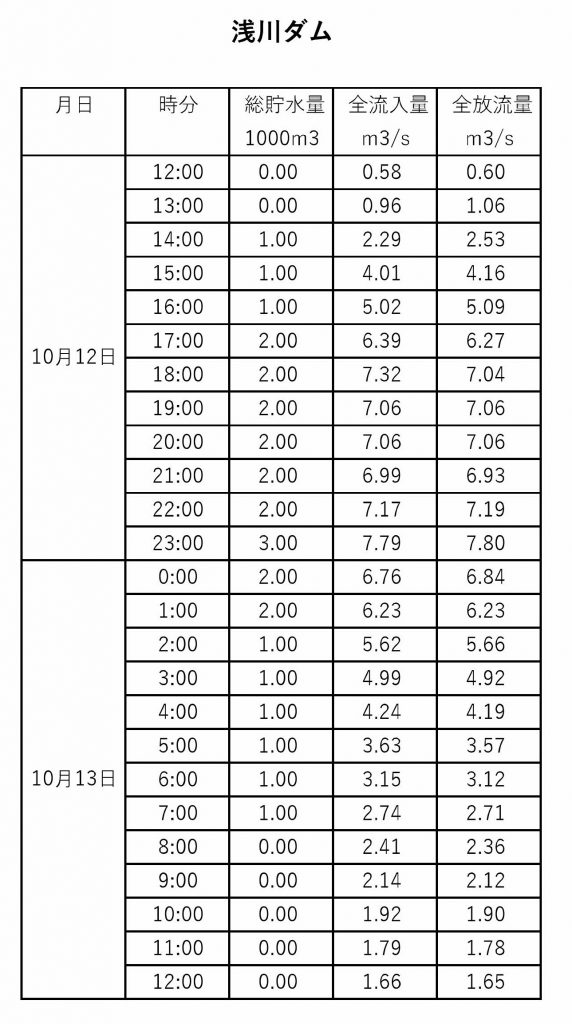

さらに一つは浅川合流点から約14km上流にある浅川ダムのデータです。決壊した10月13日3~5時の前は流入量と放流量がほぼ同じで、何の役割も果たしていません。

ただし、浅川ダムの集水面積は15.2㎢で、微々たるものです。千曲川の立ケ花地点の流域面積6442㎢の約1/400です。

とにかく、今回の破堤は、未曽有の豪雨で千曲川の水位が上昇し、穂保地点で越水したことによって引き起こされたのですから、そのように破堤の危険性のある箇所をピックアップし、(旧建設省が一時は進めようとした)耐越水堤防工法を導入することが急務だと思います。

(「堤防決壊は71河川130か所 耐越水堤防の導入・普及を!」https://suigenren.jp/news/2019/10/20/12451/を参照)

浅川ダム(出典:国土交通省「川の防災情報」)

決壊メカニズムに違い 「100年に1度」超す雨直撃 国交省、千曲川・阿武隈川など調査へ(千曲川決壊に関する記事3点)

カテゴリー:

千曲川決壊に関する記事を3点掲載します。

決壊メカニズムに違い 「100年に1度」超す雨直撃 国交省、千曲川・阿武隈川など調査へ

(日本経済新聞2019/10/20)https://www.nikkei.com/article/DGKKZO51197660Z11C19A0CC1000/

台風19号は東日本の広い地域で「100年に1度」を超える大雨をもたらし、河川の氾濫や大規模な浸水被害が相次いだ。現地調査などによって、決壊は場所によって異なるメカニズムで起きたことが分かってきた。地球温暖化のため今後、同等以上の大雨は増えると予想されており、防災のあり方を見直す必要もでてきそうだ。

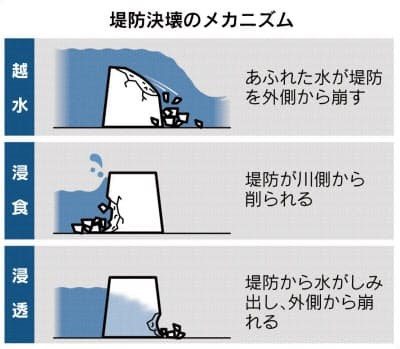

国土交通省は15日、大規模な浸水被害が起きた千曲川の堤防決壊現場に専門家らを派遣して調査した。参加した信州大学の吉谷純一教授は「川の一部の水が堤防を乗り越える『越水』が発生した可能性がある」と分析する。乗り越えた水が堤防の上部や外側の土を削り、堤防の強度を低下させて決壊を招くケースだ。

堤防の決壊メカニズムには他に、川の水によって堤防が川側から削られる「浸食」や、堤防から水が染みだして外側で土砂が崩れる「浸透」などがある。

阿武隈川沿いで浸水が起きた宮城県丸森町では、14日に東北大学災害科学国際研究所の専門家らが調査した。同研究所の森口周二准教授は「堤防上部に川の石や砂が見られず、浸食や浸透で決壊した可能性がある」と指摘する。

国交省は千曲川や阿武隈川など6つの河川について、堤防決壊の原因を調査する委員会を設置した。今後の復旧作業を決めるため詳細な調査をする。まだ計画の詳細を詰めており、しばらく時間がかかる見通しだ。

個別の詳細な調査はこれからだが、大きな要因は想定を超す大雨が降ったことだ。大きな河川の堤防は一般に、過去の記録をもとに100年に1度の大雨が流域内で降っても耐えるように計画されている。

防災科学技術研究所の分析では、千曲川上流や阿武隈川上流の広い地域で、12日の24時間降水量が100年に1度よりもまれな規模だった。気象庁によると、台風の接近から通過までの半日の間に、全国の120地点で観測史上最高の雨量を記録した。

防衛大学校の小林文明教授は「台風は上陸前から日本に大量の湿った空気をもたらしていた。それが山地にぶつかり、強い雨が降り続けた。さらに台風本体による雨が続いた」と分析する。

この先、温暖化が進めば降水量が増える可能性は高い。小林教授は「治水対策は一般に20~30年前の災害状況をもとに作られているが、当時と現在で状況は異なる。この規模の台風を当たり前と捉え対策をする必要がある」と話す

。

。

巨大台風と治水 「まさか」はもう通用しない

•

(信濃毎日新聞2019年10月20日)https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20191020/KP191019ETI090006000.php

「ぼくらの大事なふるさとを守ってくれてる(略) ぼくらの歩む未来が輝き続けるように」

長野市の長沼小6年の児童たちが2015年3月に上演した創作劇「桜づつみ」の主題歌だ。

歌われているのは長沼地区にある千曲川の堤防。1984年に完成した既存の堤防を、地元の要望を受け再整備した。

4・3キロにわたって国が盛り土をして堤防機能の維持を図り、市が遊歩道をつくった。地元が寄付した約400本の桜も植えた。

15年かけた事業が完成したのは16年。水害に苦しめられてきた地区には待望の堤防だった。竣工(しゅんこう)式では地元役員から「これで安心できる」などの声が出たという。

児童たちは、水害の歴史を地域の人たちから学び、語り継ごうと劇にした。竣工式でも歌い、歌碑も遊歩道に設置された。

今回の台風で決壊した千曲川本流の堤防はこの「桜づつみ」だ。

<83年を超えた水位>

本流の堤防が決壊したのは1983年の飯山市以来になる。この時に決壊したのは整備前の暫定的な堤防だ。完成堤防の決壊は、千曲川では今回が初めてになる。

長野市の加藤久雄市長は記者会見で「破堤しないという安心感があった」と述べた。住民からも「切れると思わなかった」「大丈夫と過信していた」などの声が相次いだ。今回の災害は、堤防やダムに頼る「治水の限界」を改めて浮き彫りにしたといえる。

国土交通省は2014年に策定した信濃川水系河川整備計画を基に、千曲川の改修を進めてきた。

県内で堤防が必要な区間は226キロ。計画通りの堤防が完成しているのは18年度末時点で145キロ、計画より高さや幅が不足している暫定、暫々定堤防が70キロ、堤防がない無堤区間が11キロある。

計画の想定は、83年の洪水と同程度の流量があっても決壊や越水を防ぐこと。堤防が不十分な区間の整備が中心で、完成堤防の強化は予定されていない。

今回の豪雨で中野市立ケ花の水位は12・44メートルとなり、83年の11・13メートルを更新した。流量は分析中だが、整備計画の想定を上回っていた可能性が高い。

<防ぎきれない水害>

千曲川では決壊、越水地点が中野市や上田市など広範囲にわたった。2044年ごろに終了する現計画が完了していても、今回の水害は防げなかった可能性がある。

信州大工学部の吉谷純一教授は「いつか発生するのでは」と危機感を持っていたという。

特に決壊部分の危険性は以前から指摘されていた。千曲川に犀川が合流し、長野市内の水を運ぶ浅川などが流れ込む。流量が増えた先に立ケ花の狭窄部分があり、水位が増しやすい。

近年は台風などの豪雨で全国各地で氾濫や土石流などが発生し、犠牲者が出ている。整備計画も「防ぎきれない大洪水は必ず発生する」と社会の意識を改革する必要があると強調していた。

吉谷教授は「堤防を水が越えればいずれ決壊する。被害がさらに大きくなっていた可能性もある」とする。その上で「水害は起きるという意識を持ち、行政に頼るだけでなく、河川監視カメラを確認するなどして住民が主体的に避難することも大切」と指摘する。

地域のリーダーに対する危機意識の啓発や、子どもへの教育を進めることも欠かせないという。

市町村が作成したハザードマップを確認し、避難先の確認や手段も確かめておきたい。企業も水害への対応を見直す必要がある。

自治体は避難勧告や指示などを出すタイミングを、堤防は完全ではないという意識を持った上で再検討しなければならない。

<災害から何を学ぶ>

国土交通省北陸地方整備局(新潟市)は、今回の災害を受けて、現在の整備計画をどう進めるのか検討していくという。

より大きな流量に対応するには完成堤防の改修、強化なども必要になる。その場合、限られた予算の中で巨額の費用がかかる。

まずは上下流のバランスを取りながら、危険地域の改修を確実に進めたい。支流が本流に流れ込めない内水氾濫を軽減するには、都市部に降った雨を遊水地などで一時貯留する総合治水を、各地で進めていくことも考えたい。

千曲川は、新潟の信濃川を含めて総延長は国内最長の367キロ。山間の狭窄部と盆地で河道が広い部分が連続し、氾濫しやすい。

大型で非常に強かった台風19号は、千曲川の広い流域に豪雨をもたらした。支流を通し本流に集まった大量の雨水は、時間をかけて下流に押し寄せた。温暖化の影響で同じような巨大台風が常態化する恐れもある。

国直轄の千曲川改修工事が始まったのは1918(大正7)年。今年で101年となる。この間にも大きな氾濫が各地で発生し、乗り越えてきた歴史がある。

今回の災害から何を学ぶのか。流域で生きる全ての人たちが考えていかなければならない。

長野市、決壊周知せず 千曲川、被災住民から批判も

(中日新聞 2019年10月22日)https://www.chunichi.co.jp/article/nagano/20191022/CK2019102202000028.html

長野市が、台風19号で千曲川の堤防が決壊したとの情報を把握したにもかかわらず、周辺住民に即座に知らせていなかったことが分かった。市の担当者は「(濁流が堤防を越える)『越水』に関する情報は住民に知らせ、避難指示も出していた」と説明。「解釈上は『越水』も『決壊』に含まれる」としているが、決壊した後に避難先から自宅に戻り、その後再び避難した住民からは「決壊を知っていたら戻りはしなかった」との批判の声が出ている。

国土交通省北陸地方整備局(新潟市)によると、堤防は十三日午前三~五時半に決壊したとみられる。

長野市危機管理防災課などによると、堤防の決壊は千曲川を管理する国交省千曲川河川事務所職員が十三日午前五時半に確認し、午前六時に発表した。市は同じ時間にテレビ報道で決壊を知ったが、国交省側に確認しなかった。

しかし、市は午前七時ごろの防災メールでも「決壊の恐れがある」と発信し、その後も住民向けに決壊したとの情報は公式には出していない。市の担当者は今回の対応は、実質的に問題はなかったとの認識を示している。

ただ、水防法では水防を担う市に対し「堤防が決壊したときは、ただちに関係者に通報しなければならない」と義務付けている。

国交省水防企画室の担当者は「一般的には『関係者』には周辺住民も含まれる」と解説する。

堤防決壊で濁流が自宅に押し寄せた同市豊野地区の無職男性(74)は十三日午前六時半ごろ、避難所から車でいったん自宅に戻った直後、周辺で浸水が始まった。慌てて車で逃げたが、自宅は一階部分が浸水した。

男性は「一歩間違えたら大変なことになっていた。市は、今後の課題として検証をしてほしい」と注文した。

(伊勢村優樹、日下部弘太、我那覇圭)

続けて来る洪水には対応能力が大きく低下するダム

カテゴリー:

台風20号が温帯低気圧になりましたが、近畿から関東にかけてかなりの雨を降らせました。台風19号の被災地に更なる災厄をもたらさないことを祈るばかりです。

この台風20号の接近に対して、国土交通省関東地方整備局が10月20日に

「台風第20号に備えダムの洪水調節容量の確保を進めています」を発表しました。http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kyoku_s_00000412.html

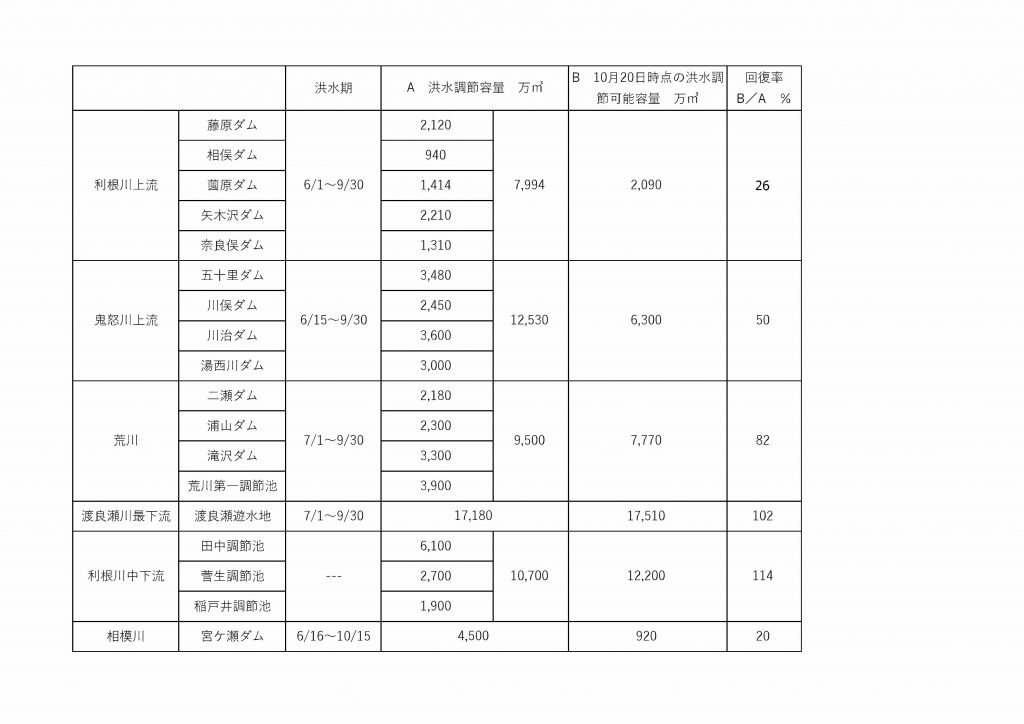

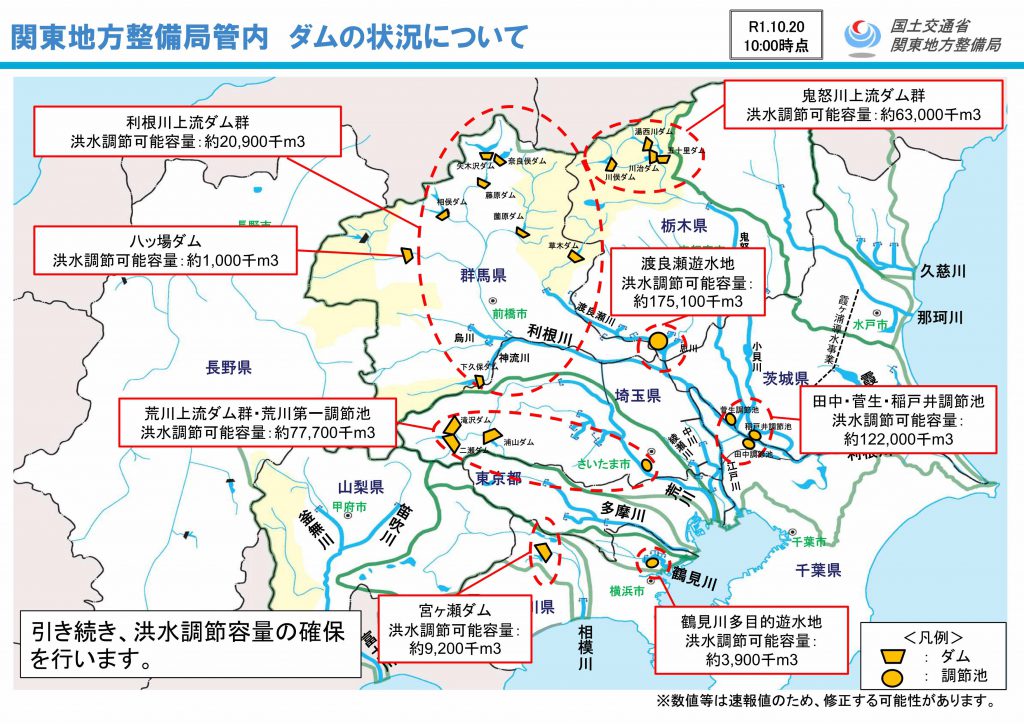

その本文資料には利根川上流ダム群、鬼怒川上流ダム群などについて10月20日10:00時点の洪水調節可能容量が下図の通り、示されています。

ダムの数字を見ると、本来の洪水調節容量を大幅に下回っていることに驚かされます。

本来の洪水調節容量と10月20日時点の洪水調節可能容量を比較した表を下記に示します。

利根川上流ダム群は回復率26%、鬼怒川上流ダム群は50%、宮ケ瀬ダムは20%です。(荒川上流ダム群は50% 【補遺】を参照)

10月12~13日の台風19号が来てから、1週間程度ですが、水位を十分に下げることができない状態になっています。

洪水期がすでに終わっているので、すみやかに水位を下げられないということがあるのでしょうか。

とにかく、台風が次々を押し寄せてきているのですから、ダムの水位を極力下げて次の洪水の到来に備えなければならないはずなのに、現実のダムはそのようになっていません。

続けて来る洪水には対応能力が大きく低下するのがダムであって、ダムに依存する治水行政の危うさを物語っています。

【補遺】ダムと比べて、対応能力の回復が早いのが、河川の中下流に設置された洪水調節池です。

渡良瀬川最下流の渡良瀬遊水地、利根川中下流の田中・菅生・稲戸井調節池は本来の洪水調節容量を上回る容量の調節が可能となっています。(回復率が100%を超える理由は今後調べます。)

洪水調節池は洪水のピークが過ぎれば、速やかに放流するので、回復が早いのです。

なお、荒川の数字は荒川上流3ダムと荒川第一調節池を合わせた数字で、回復率が82%になっていますが、荒川第一調節池の回復率を100%とすると、荒川上流3ダムの回復率は50%になります。

鳩山由紀夫氏 旧民主が一時凍結「八ッ場ダム」が利根川守ったに反論「氾濫考えられない」

鳩山由紀夫氏 旧民主が一時凍結「八ッ場ダム」が利根川守ったに反論「氾濫考えられない」

(デイル2019.10.18)https://www.daily.co.jp/gossip/2019/10/18/0012801066.shtml

鳩山由紀夫元首相がツイッター投稿で、旧民主党政権が一時建設中止にしようとした群馬県の「八ッ場ダム」が台風19号襲来時に利根川氾濫を防ぐ役割を果たしたの評価があることに、「事実ではない」と反論している。

鳩山由紀夫元首相がツイッター投稿で、旧民主党政権が一時建設中止にしようとした群馬県の「八ッ場ダム」が台風19号襲来時に利根川氾濫を防ぐ役割を果たしたの評価があることに、「事実ではない」と反論している。

鳩山氏は「ダム推進派は八ッ場ダムのお蔭で利根川を守ったと強調しているようだ。でもそれは事実ではない」と主張した。

「八ッ場ダムがなかった場合水位は17センチ上昇したに過ぎず、氾濫は考えられないのだ」と自身の分析を記した。

「むしろ今回八ッ場ダムは試験的貯水だったため貯水量は最低水位より低かった。本格運用していたら緊急放流もあり得たのだ」ともツイートした。

ネットで賞賛の八ッ場ダム 「利根川流域を守った」は本当か

(NEWSポストセブン 2019年10月18日 07:00)https://blogos.com/article/411405/

(写真)台風19号が去り、ほぼ満水状態となった八ッ場ダム(写真:Natsuki Sakai/アフロ)

(写真)台風19号が去り、ほぼ満水状態となった八ッ場ダム(写真:Natsuki Sakai/アフロ)

台風19号は日本の各地に大きな爪痕を残した。全国55河川の79か所で決壊が起き、NHKの集計(10月17日9時)によると、77人が死亡、10人が行方不明、346人が怪我をしたとされている。

東京では多摩川が世田谷区二子玉川付近で氾濫。荒川は氾濫しなかったが、荒川上流に流れ込む入間川や都幾川などが埼玉県内で氾濫を起こした。荒川も何か所かで危険水位に達していたので、これらの河川が溢れていなければ、荒川もどこかで決壊していたかもしれない。

関東を流れるもう一つの大河川、利根川も一時、氾濫危険水位を超えたが、なんとかもちこたえた。これについてSNS上では、「八ッ場ダムのおかげで氾濫が起きなかった」という噂が飛び交っている。

すでに忘れてしまった人もいるかもしれないが、八ッ場ダムは民主党政権時代に事業仕分けで建設中止が検討されたダムだが、実は完成していたのだ。

10月1日から八ッ場ダムでは試験湛水(しけんたんすい。ダム完成後に貯水して問題がないかをチェックする)に入っていたが、そこへ台風19号が襲った。11日午前2時に標高518.8メートルだった水位はみるみる上昇し、13日午後2時半には約59メートル上昇して577.5メートルになり満水位に達した。

八ッ場ダムは利根川水系の吾妻川の中流部(群馬県吾妻郡長野原町)に建設された多目的ダムで、有効貯水量は約9000万トン。ここで水と土砂をせき止めたから利根川は氾濫しなかったという説だ。

建設事業再開を決めたのは民主党野田政権だが、ツイッターでは「民主党政権のままだったら下流は今頃大洪水か」「民主党に止められなくて良かった」と、旧民主党叩きの材料にされている。

八ッ場ダム礼賛の声を受けて、ダム建設反対派の人々からは、「八ッ場ダムの貯水量など誤差の範囲」といった反論が出ている。

八ッ場ダムの建設反対運動をしてきた「八ッ場あしたの会」は、公式サイト上で「台風19号、利根川における八ッ場ダムの洪水調節効果」と題したリリースを掲載。同会運営委員で元東京都環境科学研究所研究員の嶋津暉之氏による試算を紹介している。

嶋津氏が国土交通省による八ッ場ダムの治水効果の計算結果を用いて試算したところ、もし八ッ場ダムがなかったとしたら、利根川中流部の栗橋地点(埼玉県久喜市)の水位は17センチ高くなったはずだという。同地点の実際の水位はピーク時でも堤防まで2メートルほど余裕があったことから、八ッ場ダムがなかったとしても利根川が氾濫することはなかったと主張している。

同会の主張通り、八ッ場ダムが利根川の氾濫を防いだという説は事実ではないのか。公益財団法人リバーフロント研究所技術参与の土屋信行氏はこう語る。

「そういう試算(注:水位を17センチ下げただけ)が出ているのは知りませんでした。シミュレーションなので、現実にそうだったかはわかりませんが、仮に17センチが本当だったとしても17センチを舐めてはいけません。

千曲川が決壊した映像を見ると背筋が凍る思いがします。5センチ、10センチでも水が越流すると、堤防外側の土を削り取って一気に川は決壊します。今回の台風19号では八ッ場ダムが氾濫を防いだわけではなかったとしても、次の台風、その次の台風ではこの17センチの差が多くの命を救う可能性はあります」

今回の台風19号は100年に1度といわれているが、地球規模の気候変動と無関係ではないように見える。来年また、これを上回る規模の台風が襲うとも限らない。

昨年の西日本豪雨も大きな被害を生み出したが、ダム一つで洪水を防げるわけはなく、ダム頼みの水害防止には限界があるのも事実だ。河川の流れを維持するための河床(川底)の掘削や堤防の補修などを含め、どうすれば水の災害を防げるかを改めて考え直すときが来ているように思える。

●取材・文/清水典之(フリーライター)