水源連の最新ニュース

中国「世界最大ダム」の崩壊リスク…当局説明を信じ切れない人々

カテゴリー:

世界最大のダム、中国の三峡ダムについて崩壊リスクの疑念が生じています。この問題を丹念に調べた論考記事を掲載します。なかなかの力作です。

中国「世界最大ダム」の崩壊リスク…当局説明を信じ切れない人々

(現代ビジネス2019/7/19(金) 6:01配信) https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190719-00065908-gendaibiz-cn

突然の観光停止

中国・長江(別名:揚子江)中流域に位置する湖北省の宜昌市夷陵区三斗坪にある三峡ダムは、重力式コンクリートダムで、堤高(ダム高)は181メートル、堤頂長(ダム頂上部の長さ)は約2310メートルである。

重力式コンクリートダムは、主要材料であるコンクリートの重量を利用して、ダムの自重で水圧等の外圧に耐え、貯水機能も果たすように作られたダムである。

三峡ダムには32台の70万キロワット発電機が設置されており、それによって提供される電力の合計最大出力は2250万キロワットで、年間発電総量が1000億キロワット時に上る世界最大の水力発電ダムである。

「三峡ダム建設プロジェクト」は1994年12月14日に正式な起工式を挙行して着工したが、実際は1993年初旬に工事に着手していたから、2009年末の完工までに丸17年の歳月を費やして完成した。(ダム本体の工事は2006年5月20日に竣工していた)

その人造の三峡ダムから直線で34キロメートル離れ、自動車なら1時間20分の道程に所在する夷陵区黄花郷新坪村には天然の「三峡大瀑布」がある。

原名を「白果樹瀑布」と呼ぶ三峡大瀑布は、高さ102メートル、幅80メートルの滝で、中国十大名瀑の第4番目に数えられ、中国の“国家4A級風景区(国家二級景勝地)”、に指定されている。当該景勝地を管轄しているのが「宜昌三峡大瀑布風景区有限公司」である。

7月5日、宜昌三峡大瀑布風景区有限公司は次のような三峡大瀑布風景区の一時営業停止に関する文書を、宜昌市観光カード事務室へ通知した。宜昌市観光カード事務室は、観光客が三峡大瀑布区を訪れる際の入場券となる観光カードを所管している。

《宜昌三峡大瀑布風景区有限公司》

三峡大瀑布風景区の一時営業停止に関わる通知

宜昌市観光カード事務室御中

三峡大瀑布の上流で行われている工事が流れをせき止める段階に入ったことにより瀑布の水流を断つことが必要となり、三峡大瀑布風景区は2019年7月6日から7月13日までの1週間営業を一時停止します。営業時間の再開は別途通知しますが、営業停止期間は観光カードの旅客は受け入れできませんので、貴事務室におかれてはよろしくご協力の程をお願い致します。

2019年7月5日

———-

上記の文書が通知されたことで、三峡大瀑布風景区が一時的に閉鎖されることが世間に知られることとなった。

これに敏感に反応したメディアの記者が直ちに宜昌三峡大瀑布風景区有限公司へ電話で問い合わせたところ、電話に出た職員から次のような回答があった。

「一時営業停止の理由は上流にある小型ダムの建設工事が最終段階にあるから大瀑布へ向かう水流を止める必要があるためである。7月14日に営業を再開できるかは不明なので、13日以前に問い合わせて欲しい。」

また、三峡大瀑布風景区の一時営業停止は過去にも同様のことがあったかと質問したのに対しては、同風景区が営業を開始して以来初の事態であるとのことであった。さらに記者が三峡ダムに関する巷(ちまた)の噂を信じるかと質問したのに対して、「それは三峡集団に聞いてくれ」と同職員は素っ気無く答えたのだった。

打ち消せない不安

ところで、メディアの記者が質問で提起した「巷の噂」とは何だったのか。話せば長くなるが、その経緯を簡潔にまとめるとこうだ。

(1)2019年6月30日23時20分、ツイッターで中国系の独立系経済学者である冷山氏(ユーザー名:@goodrick8964)が、「三峡ダムはすでに変形している。万一ダムが崩壊したら、中国の半分は人々が塗炭の苦しみをなめ、中国共産党とその一族郎党もだめになる」と書き込み、三峡ダムを写したグーグルマップの衛星写真を2枚添付した。その中の1枚目は三峡ダムの完成時期である2009年に撮影されたもので、2310メートルある堤頂は直線状で何の異常も見当たらなかったが、2018年に撮影された2枚目の写真では堤頂が明らかに歪んで見えていた。

(2)冷山氏の書き込みは多数のツイッターユーザーの注目を集め、ツイッター上で熱い討論が展開された。中国ではツイッターの使用は公式には禁止されているが、7月1日には冷山氏の書き込みがSNSの“微信(WeChat)”を通じて中国国内に伝えられたことにより、中国国内でも大きな話題となると同時に三峡ダムの安全性に関する白熱した議論が戦わされた。

(3)中国の国内世論が三峡ダムの安全性に疑問を呈していることに社会的な危険性を感じた中国共産党は、三峡ダムが危険だというデマを打ち消すべく、大量の“五毛(中国共産党に雇われたネット評論員)”を動員して、国内に三峡ダムの安全性を訴えると同時に、中国では禁止されているツイッターを通じて冷山氏に対する批判を集中した。7月5日には、人民日報傘下の国際情報紙「環球時報」が、匿名の専門家によるグーグルマップの衛星写真にはリモートセンシング(遠隔探査)による歪みが生じる可能性がある旨の解説を掲載すると同時に、“中国航天科技集団(中国宇宙科学技術グループ)”が発表した人工衛星「高分6号」が撮影した三峡ダムの衛星写真を掲載して「ダム変形」というデマを打ち消した。

(4)7月6日には、三峡ダムを運営する長江三峡集団が声明を発表して、「堤体(ダムの本体)は十数個の独立した構造体が組み合わさっているもので、水圧が不均衡な状況下では個々の構造体の間は弾性状態となって水平移動の可能性が存在するが、その移動幅はわずか3センチメートル以下で、ダムの安全性には何ら問題がない」と述べた。これを知った中国のネットユーザーは、長江三峡集団が三峡ダムに変形があると認めたものと理解したのだった。

(5)これに先立つこと4カ月前の2019年2月13日に、日本の人気ユーチューバーである林浩司氏(チャンネル登録者数:3.9万人)が『Sanxia Dam(中国三峡ダム)in Collapse? 崩壊し始めた? 中国の三峡ダムby Hiroshi Hayashi, Japan』と題する動画をユーチューブ(中国語:油管)に投稿した。その内容は、グーグルマップの衛星写真で見た三峡ダムの2009年と2018年の写真を比較して分析した上で、2009年には正常であった堤頂が2018年には上流側から押し出される形で下流側へ41メートル移動していると結論付けた。しかし、この動画を見たユーチューブユーザーの反応はいま一歩で、堤頂が変形して見えるのは衛生写真の歪みに起因するとする意見が多く、この結論に同意を示すコメントは少なかった。

(6)2019年3月5日には某ユーチューバーが「滑稽? 日本のユーチューバーがグーグルマップから我が国の三峡ダムが変形し、三峡ダムが崩壊すると言っている」と題する動画を投稿して、林浩司の動画に反論を試みたが、ユーチューブユーザーの注目を浴びることはなかった。これは恐らく、上述した“五毛”が指示を受けて動画を投稿したものと思われる。

(7)それから15日後の2019年3月20日にユーチューブに三峡ダムに関する動画が新たに投稿された。投稿したのはアカウント名を“厲害了我的国(私の国は大変だ)”と名乗る人物で、投稿した動画の題名は「米国が三峡ダムを研究した後に出した結論は、いつ崩壊してもおかしくないだった」であった。動画が語った内容は、「三峡ダムは100年運用可能とは言い難い。当時の設計や資材に照らせば、どんなに多く見積もっても50年しか使えない」というもので、「三峡ダムの建設に使用した鉄筋やコンクリートには使用期限があり、長時間の雨水の浸食や浸透を経て一定の損傷が発生し、最終的には三峡ダムは崩壊するだろう」と断定していた。

(8)7月7日、冷山は再度ツイッターに書き込みを行い、上記(5)で述べた林浩司氏がユーチューブに投稿した動画を引用した上で、三峡ダムの衛星写真の立体動画を示して、ダムに大きな変形が見られ、いつ崩壊してもおかしくないと、その危険性について改めて警鐘を鳴らした。

こうした流れの中で上述の通り、7月5日に宜昌三峡大瀑布風景区有限公司が三峡大瀑布風景区の一時営業停止を発表したが、それは一時的なものとはいえども開業以来初の営業停止であったことから、世間を騒がしている三峡ダム崩壊の危険性と関連付けて、人々はあたかも三峡ダムの崩壊が身近に迫っているかのような恐怖を覚えたのだった。

不良工事の可能性

ここで三峡ダムの構造を再確認すると、以下の通り。

a)形式 :重力式コンクリートダム

b) 堤頂長:2310メートル

c) 堤頂高:海抜185メートル

d) 堤高 :181メートル

e) 堤底幅:115メートル

f) 堤頂幅:40メートル

三峡ダムの建設を請け負った長江三峡工程開発総公司の資料で三峡ダムの断面図を見ると、上底となる提底(ダムの基礎)の幅は115メートルであるのに対して、下底となる堤頂の幅は40メートルで、上流側は垂直に切り立ち、下流側は斜面という台形を形成している。

その堤頂が上流側の貯水池に貯えられた巨大な水量の圧力に押されて41メートルも下流側へ移動しているというのが、ユーチューバーの林浩司氏の意見であるのに対して、三峡ダムを運営する長江三峡集団はダム堤体の水平移動は認めたものの、その移動幅は3センチメートル以内で、三峡ダムの安全性には全く問題ないと表明しているのである。

文頭に述べたように、重力式コンクリートダムは、主要材料であるコンクリートの重量で水圧等の外圧に耐え方式のダムである。

長江三峡工程開発総公司の資料によれば、三峡ダムの建設に使われたコンクリートの総量は2800万立方メートル。

工事の要求品質が高く、施工の難度も大きかったので、工事品質と工期を保証するために、ダムへのコンクリート流し込みにはタワークレーンによるコンクリートの連続流し込みを主体とする総合施工技術を採用したとある。

タワーの高さは200メートル前後、コンクリートの攪拌能力は2500立方メートル/時であった。

ちなみに、東京ドームの容積は124万立方メートルなので、三峡ダム建設に使われた2800万立方メートルのコンクリートは東京ドームの容積の22.6倍に相当する莫大な量であった。

さて、三峡ダムの研究で世界的な権威とされるのはドイツ在住で活躍する中国人水利専門家の王維洛(おういらく)氏である。

1951年に浙江省で生まれた王維洛氏は、1982年に江蘇省南京大学を卒業、1985年にドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州にあるドルトムント大学へ留学し、1987年に修士課程を修了し、1993年5月に工学博士号を取得した。現在は同じくノルトライン・ヴェストファーレン州のエッセン市にある民間のプロジェクト評価事務所にエンジニアとして勤務している。

中国国内で大きな話題となっている三峡ダムの崩壊可能性について、その王維洛氏がかつて語った内容を取りまとめると以下の通り。

(1)三峡ダムには洪水防止の機能はない。1989年6月4日に起こった天安門事件の後で、当時、中国共産党総書記であった江沢民は、人々を奮起させる目玉事業として三峡ダム建設計画を強引に推進し、中国共産党宣伝部に命じて嘘八百を並べ立てた。すなわち、2003年には「三峡ダムは“固若金湯(守りが非常に堅固)”で、1万年に1度の洪水を食い止めることができる」、2007年には「1000年に1度の洪水を防げる」、2008年には「100年に1度の洪水を食い止める」、2010年には「20年に1度の洪水を防げる」。このように、1万年に1度の大洪水を食い止めるはずだったものが、いつのまにか20年に1度の小洪水に縮小された。

(2)三峡ダムの工期は17年間にも及んだが、前期工程の施工品質は非常に劣り、三峡ダムの右岸部分や基礎の下部には空洞が比較的多い。これらの空洞はコンクリートを流し込んだ時にできたもので、当時コンクリートの攪拌や温度処理が十分でなかったために、熱膨張と冷収縮によって堤体の中に空洞が形成された。この空洞部分は後々にひび割れとなり、それが漏水を引き起こす。三峡ダムではすでに漏水が発生しており、その状況が深刻になればダムの廃棄を考える必要がある。

どちらにしても寿命は数十年

ところで、1930年生まれで安徽省出身の劉崇熙(りゅうすうき)氏はフランスのパリ大学とパリ鉱業大学の博士号を持つ「ダムコンクリート(ダム用コンクリート)」の専門家である。

三峡ダムは1994年12月14日に正式着工したが、劉崇熙氏はその2年後の1996年に発表した論文で、中国で建設された大量のコンクリートダムが運用10~30年で深刻な状況にあると論じ、「重力式コンクリートダムである三峡ダムの耐久寿命は50年と予想される」と結論付けて物議をかもした。

当該論文は当時の全国政治協商会議副主席に提出された後に江沢民、さらには国務院総理の李鵬にも回覧されたが、李鵬は劉崇熙の結論に誤りがあるとして三峡ダムの建設を続行させたという。

李鵬は1994年12月14日の三峡ダム起工式で、「三峡ダム建設プロジェクトは“功在当代, 利在千秋(努力は当代のためだけでなく、今後の未来にも利益をもたらすものである)”」と述べた。

李鵬はソ連留学から帰国した後の1955年から1961年まで吉林省の豊満水力発電所の副所長兼技師長であった。豊満水力発電所は豊満ダムに併設されたもので、同ダムは三峡ダムと同じ重力式コンクリートダムで、日中戦争が始まった1937年に日本によって建設され、1943年に発電を開始した。

吉林省政府は2010年1月にその豊満ダムを老朽化により年末までに取り壊すと宣言し、下流に新たな豊満ダムを建設して2012年10月から運用を開始した。

初代の豊満ダムは1937年の竣工から2010年までの寿命は73年であり、1943年の発電開始から2010年までの寿命は67年だった。この間に1988年と1998年の2回にわたって大規模な修理を行っていた。

2009年に竣工した三峡ダムの寿命が何年なのかは予断を許さない。ダムコンクリートの専門家である劉崇熙が予想するように50年かもしれないし、豊満ダムと同様の70年程度かもしれない。ただし、三峡ダムが重力式コンクリートダムであり、コンクリートに寿命がある以上は永遠に存続することは不可能である。

一方、王維洛氏が述べているように、三峡ダムの堤体中に存在する空洞がひび割れを作ることで漏水が激しくなれば、三峡ダムが崩壊する危険性は増すことになる。

冷山氏が提起したような三峡ダムの堤頂に変形が発生しているかどうかは、現場で実地検証すれば容易に問題は解決するはずだが、中国の三峡関係組織がそれを実施しようとしないのは何かやましい所があるのではないかと疑いたくなる。

そうした最中に、三峡大瀑布風景区が一時営業を停止するというニュースが流れれば、疑心暗鬼はさらに強いものとなる。

時間とともに決断できなくなる

上述した内容から分かるのは、中国政府が国力を挙げて建設した三峡ダムには寿命があるということ。寿命が50年か、70年か、あるいは100年かは分からないが、三峡ダムが重力式コンクリートダムである以上は、コンクリートや鉄筋などの寿命が全てを決することになのだろう。

ダムの寿命が尽きるまでに、対応策を決めることが出来れば良いが、それが出来ぬままにダムが崩壊するようなことになれば、その被害は甚大なものとなる。

三峡ダムのすぐ下流には常住人口が417万人の宜昌市があり、その先の長江下流には湖北省の省都・武漢市(常住人口1110万人)、江蘇省の省都・南京市(常住人口844万人)、さらに下流には上海市(常住人口2324万人)がある。

ある日、突然に三峡ダムが崩壊してダム上流の貯水が下流へ流出すれば、数十万、数百万の中国国民が命を失いかねない。ダム上流の貯水が流出すれば、下流に甚大な被害が出るだけでなく、上流でも堤防の流出や土砂崩れなどの計り知れない被害が出るだろう。

王維洛氏は2016年11月に、「三峡ダムを取り壊すなら早い方が良い。遅くなれば取り壊せなくなる」と題する文章を発表した。

その主旨は、今、取り壊しの決断を下せないなら、将来の影響はますます深刻なものとなり、必要となる資金も増大して取り壊しは不可能となる。

現在のところ、三峡ダムの貯水湖に堆積している土砂は19億トンで、長江の水流はこれらを海まで運ぶ力を持っているが、時間が経てば経つほど土砂の堆積量は増大し、30年後には40億トンを超えて身動き取れなくなる。無理やり土砂を海へ流そうとしても、土砂が下流に堆積して流れを遮断することになるから、三峡ダムは取り壊せなくなるというものだった。

今後も三峡ダムの動向を注視することが必要のようだ。

北村 豊

「力づくで古里奪うな」 石木ダム地権者ら尋問 地裁佐世保支部

昨日(7月17日)は午前と午後にわたって、長崎地裁佐世保支部で、石木ダム工事差し止め訴訟の証人尋問がありました。その記事を掲載します。

午前中の2時間は私の証人尋問で、私は、石木ダムを必要とする川棚川の治水計画が虚構であることを証言しました。

この訴訟は次回の11月18日の口頭弁論で結審となります。

長崎)石木ダム工事差し止め訴訟 原告住民ら7人証言

(朝日新聞長崎版2019年7月18日03時00分)

「力づくで古里奪うな」 石木ダム地権者ら尋問 地裁佐世保支部

(長崎新聞2019/7/18 16:00) https://this.kiji.is/524415267483616353?c=174761113988793844

東彼川棚町に石木ダム建設を計画する県と佐世保市に、反対地権者らが工事差し止めを求めた訴訟の第12回口頭弁論が17日、長崎地裁佐世保支部(平井健一郎裁判長)であった。水没予定地の住民ら原告7人が当事者尋問に出廷し「力づくで古里を奪わないでほしい」と訴えた。次回期日の11月18日に結審予定。

石木ダムを巡っては、県収用委員会の裁決で宅地を含む全ての未買収地の強制収用が決まっている。住民の岩本宏之さんは「崖っぷちに立たされ、眠れない夜もある」、石丸勇さんは「大変な人権侵害だ」と怒りをあらわにした。岩下すみ子さんは「地域の人たちとのつながりを長い年月をかけて築き上げてきた。失いたくない」と声を詰まらせた。

このほか石丸穂澄さんと松本好央さんは、イベントや会員制交流サイト(SNS)などを通じて、事業への疑問や反対の声に対する共感が全国で広がっていると主張した。

水源開発問題全国連絡会の嶋津暉之共同代表と市民団体「石木川まもり隊」の松本美智恵代表も出廷。嶋津共同代表は、石木ダムの治水効果は川棚川下流域にしか及ばず、上流域には氾濫のリスクが残っているとし「費用対効果が小さい」と強調。松本代表は人口減少による水需要の低下などを指摘し「誰のための公共事業か。県と佐世保市は現実を直視してほしい」とダム以外の利水対策を検討するよう求めた。

《ブラジル》200人超死亡の鉱滓ダム決壊事故の賠償で基本合意=管理責任会社は遺族に2100万円にずつの支払い

カテゴリー:

ブラジルのミナス州ブルマジーニョで今年1月下旬に発生した鉱滓ダム決壊事故に関して、Vale社が遺族に支払う賠償金額や補償内容で大枠合意したという記事を掲載します。

なお、1ブラジルレアルは現在の為替レートでは約29円です。

《ブラジル》200人超死亡の鉱滓ダム決壊事故の賠償で基本合意=管理責任会社は遺族に2100万円にずつの支払い

(ニッケイ新聞 2019/7/17(水) 21:21配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190717-00010002-nikkey-s_ame

(写真)ブラジル史上最大の環境事故は200人以上の命を奪った

ブラジルのミナス州労働検察局と鉄鉱大手Vale社は15日夜、1月25日にミナス州ブルマジーニョで発生した鉱滓ダム決壊事故に関して、Vale社が遺族に支払う賠償金額や補償内容で大枠合意したと、15、16日付現地各紙・サイトが報じた。

ミナス州防災局の最新統計によると、事故による死者は248人で、行方不明者も22人いる。合意は、事故で犠牲となった270人の中の242人の遺族が対象となっている。242人の内、130人は下請け企業の社員だ。

犠牲者の配偶者、子供、親たちはVale社から70万レアルを受け取ることが出来る。この金額は精神的苦痛の賠償分が50万レアル、労災分が20万レアルだ。また、被害者の兄弟姉妹もそれぞれ15万レアルを受け取れる。

合意内容は公聴会に先立ってブルマジーニョで開かれた遺族会総会で報告され、承認もされていた。

精神的苦痛での賠償額、遺族1人あたり50万レアルはブラジル労働裁判史上最大だと、労働検察局のジェラルド・エメジアウト・デ・ソウザ氏は語る。

労働検察局は当初、遺族1人につき100万レアルの賠償金を求めていたが、交渉過程で70万レアルとなった。しかし、犠牲者1人の遺族を、妻1人、子供2人、両親2人、兄弟2人と想定すると、賠償金額は、1家族あたり平均380万レアルになる。

また、Vale社が遺族団全体への損害賠償として4億レアルを支払うことも、8月6日に正式決定となる予定だ。

損害賠償の支払いが確定したことで、凍結されていたVale社の資産16億レアルの凍結解除を司法が認めたと、Vale社は発表した。

また、犠牲者の被扶養家族には、犠牲者がうけとっていた給与を基に算出された扶養手当を、犠牲者が生きていれば75歳になる時点まで毎月継続して支払われることも決まった。

15日に合意が成立したため、遺族はVale社と個人合意を結ぶことで賠償金を受け取り始められると、Vale社は発表した。

また、事故当日に現場で働いていて、命を取り留めた人には、直接雇用か下請けかを問わず、3年間、雇用が保障されること(estabilidade no emprego)や、3歳までの子供がいる人には保育援助費として1人あたり920レアル、25歳までの子供がいる人には教育補助費として1人あたり998レアルが支払われることも、合意内容に含まれていることを労働検察局が明らかにした。

犠牲者の配偶者、25歳までの子息、被扶養者に対する保健プランの費用を支払うことや、犠牲者の両親には精神面のケアも含めた診療医療費を支払うことも合意内容に含まれている。

江戸川高規格堤防訴訟 住民側再び敗訴

カテゴリー:

東京都江戸川区のスーパー堤防の必要性・公共性を問う控訴審で7月16日に東京高裁の判決がありました。その記事を掲載します

まことに残念ながら、住民側の敗訴でした。

都築政則裁判長は判決言い渡しを瞬時に終わらせるのではなく、判決文の要旨を述べる姿勢を示しましたが、敗訴には変わりはありませんでした。

判決文は22ページの短いものです。住民側が主張した項目は一通り取り上げているものの、国と区に勝たせるための結論が先にある論理性がない判決文でした。

都築裁判長は国に対して地耐力関係の全データの文書提出命令が出すなど、訴訟指揮はよかったのですが、判決は行政に忖度するものでした。

私も今年1月の裁判でこのスーパー堤防事業の不要性・欺瞞性を証言しました。江戸川下流部で延べ22kmの計画区間を整備するのに700年もかかる無意味な事業であると指摘しましたが、判決文では「全体の完成がおよそ不可能であると認めるに足りる証拠はない」として退けました。

住民側は上告する方針です。

高規格堤防訴訟 住民側再び敗訴

(朝日新聞2019年7月17日14時25分)

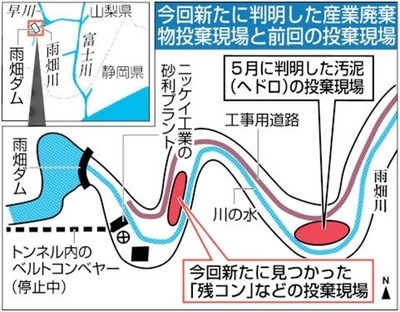

雨畑川、生コン大量投棄 汚泥現場の上流、山梨県が採石業者聴取

駿河湾サクラエビの不漁により静岡、山梨両県が濁り調査を進めている山梨県早川町の雨畑川で、新たに現場から約600メートル上流に大量の生コンとみられる廃棄物が投棄されていることが明らかになりました。その記事を掲載します。

日本軽金属の雨畑ダムに絡んだ問題が次から次へと出てきています。

雨畑川、生コン大量投棄 汚泥現場の上流、山梨県が採石業者聴取

(静岡新聞2019/7/12 07:33)https://www.at-s.com/news/article/politics/shizuoka/656440.html

ニッケイ工業砂利プラント近くの雨畑川に不法投棄されていた産業廃棄物の「残コン」の破片

駿河湾サクラエビの不漁により静岡、山梨両県が濁り調査を進めている山梨県早川町の雨畑川に汚泥投棄が発覚した問題で、新たに現場から約600メートル上流に大量の生コンとみられる廃棄物が投棄されていることが11日、明らかになった。同県環境整備課が同日、現場を確認し、廃棄物処理法や河川法違反の可能性があり、近くの採石業者ニッケイ工業(東京都)が事情を知っているとみて聴取を開始した。

雨畑川は早川を経て富士川に合流し、駿河湾のサクラエビ漁場付近に流れ込む。関係者によると投棄されていた生コンは数千トン以上とみられ、コンクリート業者が生コンを作った際、余剰となり使われなかった「残コン」とされる。コンクリートは強いアルカリ性を示し、下流の自然環境に悪影響を及ぼす恐れがある。同県は12日以降に掘り返し、規模などを確定する。

関係者によると、残コンには大量の砂利がかぶせられ、周囲から見えないようカムフラージュされていた。汚泥の不法投棄とみられる問題が発覚した前後に同社側が覆った可能性があるという。

残コンには、工事現場でコンクリートの強度を測定する円筒形のコンクリ塊(テストピース)も交じり、納入先や工事場所などが記されていることから、生コンプラントを特定できる見通し。

山梨県環境整備課の担当者は取材に対し「生コンは自然界にあるものではない。重くみている」とし、徹底究明する意向を示した。

<メモ>生コンクリート(生コン) セメントに砂利と砂、水を混ぜて練ったもので、固まっていないコンクリート。生コン車で出荷し、使われずに工場に戻された残コンは、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物として処理するか、コンクリート製品などとしてリサイクルする必要がある。

■専門家「相当に悪質」 ニッケイ工業「指導従う」

山梨県早川町の雨畑川で11日までに、産業廃棄物の大量投棄の疑いが相次いで判明した問題。専門家から「組織としてやっていたとすれば相当に悪質」との声が聞かれる。関与が指摘されるニッケイ工業は行政の指導に従う姿勢を見せている。

全国の排水処理や不法投棄問題に詳しい愛知県のコンサルタント会社の担当者は「河川への流出可能性がある場所にコンクリートを捨てていたとすれば明らかに違法」と指摘。「排水や廃棄物処理には経費がかかるが、生コンは小規模事業者でも気を使って処理している」とした。

静岡県内の自治体で長年、産業廃棄物行政に携わってきた別のコンサルタントは「液状で排出され固まってしまうとすれば、相当高濃度だったと推定できる」とした上で、「片付けたからおしまいではなく、過去にさかのぼり、どのような行為が重ねられ影響はどうであったか総合的に確認し、告発や行政処分の必要性を判断すべき」と話す。コンクリートは強いアルカリ性を示すため「河川水のpH(ペーハー)に影響すれば、下流の生き物は死んでしまう可能性がある」と懸念した。

同社の幹部は同日、事情を聴かれた山梨県職員に対し「全く知らなかった。社内調査を実施したい。行政の指導に従う」と述べた。

■社長は元山梨県治水課長

自社プラントの洗石の過程で出た汚泥(ヘドロ)や生コンクリート(残コン)の雨畑川への不法投棄関与が指摘されているニッケイ工業。代表取締役の三井時男氏(74)は11日、取材に対し「(いずれも)全く承知していなかった。最近は現場に行っていないので、状況が分からない」と述べた。

法人登記簿によると、三井氏は2010年9月から代表取締役を務めている。三井氏は元山梨県職員で、治水課長を最後に退職。日本軽金属(東京都品川区)に再就職し、同社が山梨県早川町で運用する雨畑ダムの近くに砕石プラントを持つニッケイ工業に移った。

同県ホームページなどによると、同課は河川管理に関する許認可や河川の美化、水害防止などを所管。今回発覚した残コンの不法投棄問題を同県環境整備課とともに調べている部署。

),r);p[H.qb]=r